驻外使节与北伐时期的北洋政府

2019-12-18

(中山大学珠海校区 历史学系,广东 珠海 519000)

1926年5月,国民革命军入湘作战,北伐拉开序幕;到1928年6月,张作霖退出关外,北洋政府结束,北伐取得决定性胜利。在民国史的叙事框架中,这两年左右的时间可统称为“北伐时期”。(1)在李新总编的十二卷本《中华民国史》中,1926年5月到1928年6月这一时期被单独编为一册。见杨天石主编:《中华民国史》第6卷(1926—1928),中华书局2011年版。对此一阶段,研究者多着眼于北伐战事、国民党内部的权力斗争、国共冲突、革命外交等以南方革命政权为中心的大事件,而于此一时期的北方政权、特别是军阀以外的文官政府,则缺乏足够的关注。(2)罗志田较关注北伐前夕的北方政局,但其考察更多集中于1927年以前的北方军政格局,对1927到1928年上半年的北方政局则未作专门考察。参见罗志田:《北伐前夕北方军政格局的演变:1924—1926年》,《史林》2003年第1期;罗志田等著:《中华民国史》第5卷(1924—1926),中华书局2011年版,第446—558页。王建朗、李育民、唐启华等学者对北伐时期北洋政府的修约外交亦有一系列相关研究,但他们的研究集中于修约这一维度,并未致力探讨这一时期北洋政府政治外交的总体情况。见王建朗:《中国废除不平等条约的历程》,江西人民出版社2000年版,第155—203页;李育民:《中国废约史》,中华书局2005年版,第581—634页;唐启华:《被“废除不平等条约”遮蔽的北洋修约史(1912—1928)》,社会科学文献出版社2010年版,第341—543页。此外,李在全利用北洋政府官员黄尊三的日记,讨论了北方官员对北伐期间南北政局的感知,见李在全:《北伐前后的微观体验——以居京湘人黄尊三为例》,《近代史研究》2018年第1期。本研究希望透过北洋政府的驻外使节群体,来侧面展现这两年中北洋政府的运转情况。

驻外使节包括驻外使馆的正任公使及公使未在馆时、负责代理馆务的代办馆员(简称代办)。(3)驻外使节实际包括大使、公使(不包括未外派的待命公使)和代办,此外,特派使节亦可算入其内(陈体强:《中国外交行政》,商务印书馆1943年版,第186页)。本文的讨论不包括特派使节(因中国驻国联代表例由驻欧使节兼任,故本文会涉及国联代表),而在笔者所讨论的时期内,中国无正式大使,故只包含公使、代办。在北洋政府走向末路的两年中,驻外使节是北方政界颇受瞩目的一个群体:1927年4月,驻欧各使联名致电北洋政府,威胁如不补发经费,将集体下旗回国。是年7月,驻意大利公使兼驻国际联盟首席代表朱兆莘又在日内瓦宣布,他本人已加入国民党,将代表南京国民政府出席下届国联行政会议。以上事件引起国内舆论的一片哗然,对北洋政府的国际形象也有极大打击,此后论及北伐时期政治状况的著作,亦常将其作为北方政权丧失人心、濒临崩溃的重要例证。(4)如杨天石主编:《中华民国史》第6卷(1926—1928),第441页;罗志田:《北伐前期美国政府对中国革命的认识与对策》,《乱世潜流:民族主义与民国政治》,上海古籍出版社2001年版,第324页。使节们的上述非常之举,实为这一时期北洋政府内部危机的一个集中体现,对此一群体的追踪考察,无疑是观察北洋政府如何走向瓦解的一个较好切入点。(5)对北伐时期北洋政府的驻外使节,民国外交行政史的相关研究亦仅有简单提及,未作深入探讨。如王立诚:《中国近代外交制度史》,甘肃人民出版社1991年版;岳谦厚:《民国外交官人事机制研究》,东方出版社2004年版;张齐显:《北京政府外交部组织与人事之研究 (1912—1928)》,台北花木兰出版社2010年版;[日]川岛真:《中国近代外交的形成》,北京大学出版社2012年版,第67—190页。下面,笔者就将利用北洋政府外交部档案、《外交公报》及其他中外报刊、外交官个人资料等史料,来展开对北伐时期北洋政府驻外使节群体的考察。

一、北伐期间驻外使节的怠工与“附南”

本节将对北伐时期驻外使节的群体面貌作一整体勾勒。因出使经费长期被拖欠,1926年下半年后,北洋政府各驻外机构均深陷经费危机之中,日常运作受到极大影响。驻英国代办陈维城等在1927年初致同僚的一封函电中称,馆内“薪俸久欠,生活断绝;再无救济,流落堪虞;行人之官,沦同流丐”。(6)《驻欧各国使领经费问题》,天津《大公报》1927年5月12日,第6版。而据驻比利时公使王景岐接受记者采访时所言:“驻外使馆人员真有因薪水久欠,至每日挨饿,只进一餐者”。(7)《王景岐归国后之谈片》,天津《大公报》1927年3月19日,第2版。此时,国内政局也正经历剧变:在北方,自1926年4月段祺瑞执政府垮台后,颜惠庆、杜锡珪相继组成摄政内阁,但因得不到军阀的有力支持或无法解决财政危机,均很快辞职;1926年10月,顾维钧代理国务总理,然因政局动荡、财政困难,内阁仍基本处于停摆状态。直到1927年1月,顾内阁完成改组,内阁才重新开始议事,但如《申报》所论,顾阁“除奉方空言维持外,仍无财政及其他助力”。(8)《张杨将返奉中之京政局》,《申报》1927年1月16日,第7版。而在南方,国民革命军于1926年5月进入湖南后,进展迅速。到1927年初武汉国民政府成立时,湖北、湖南、江西、广东、广西、福建基本已在国民党当局控制之下。

在这种局面下,早因欠薪而心怀不满的驻外使节群体对北洋政府耐心日减。1926年末、1927年初,有数位公使离职回国,向政府讨要积欠的出使经费:驻奥地利公使黄荣良因长期欠薪,于1926年底主动向外交部提出裁撤驻奥使馆。(9)《黄荣良归国后片谈》,《申报》1927年5月13日,第7版。1926年10月,该馆获准裁撤。(10)《裁并使领馆说帖印件》,台湾“中央研究院”近代史研究所藏北洋政府外交部档案(以下简称北洋政府外交档),档号:03-10-011-04-001。到1927年4月黄氏返回北京时,其主要身份已成驻欧各使的索薪代表。(11)《驻欧使馆回国期迫》,天津《大公报》1927年4月24日,第2版。驻西班牙公使刘崇杰、驻比利时公使王景岐于1926年年末相继回国述职,二人回国后,均不愿再回任,刘崇杰处于半隐退状态,而王景岐则把大部分精力投入了代各使馆索要拖欠使费。(12)《刘崇杰公使谈片》,天津《大公报》1926年11月29日,第6版;刘绍唐主编:《民国人物小传》第7册,台北传记文学出版社1985年版,第9页。此外,驻瑞典公使曾宗鉴、驻日本公使汪荣宝也相继因经费问题提出辞呈,在1927年3、4月间返国。(13)《简单报告》,天津《大公报》1927年3月11日,第3版;《汪荣宝回国》,天津《大公报》1927年4月17日,第2版;《简单报告》,天津《大公报》1927年4月20日,第3版。

其余公使代办虽暂未离职,但多有下旗回国之意。1927年春,当北伐军于东南地区势如破竹、节节北进之时,北洋政府的驻欧各使正筹划一次集体行动:3月29日,在驻英国、比利时二使馆的发起下,驻法国公使陈箓向驻欧各使领馆发出公电,倡议各使为经费问题向外交部做“最后坚决之表示”。函电发出后,多数使领馆复电赞同。4月6日,在驻意大利公使兼国联代表朱兆莘领衔下,驻欧各使领联名致电北洋政府外交部,称各使领馆经费断绝,外交部如不立即汇款维持,各使领将于5月1日全体回国。(14)《驻欧各国使领经费问题》,天津《大公报》1927年5月12日,第6版。列衔通电者包括除驻苏俄代办郑延禧以外的全部驻欧公使代办。外交部经百般设法,终于在4月下旬汇出一笔出使经费,驻欧各使未真如他们所威胁的那样,在5月集体下旗回国。

在发生这一“贻讥世界”(15)《替北京灾官说几句话》,天津《大公报》1927年4月15日,第1版。事件的同时,一些公使已开始示好南方的国民政府。据《大公报》报道,1927年2月,在驻美公使施肇基的召集下,驻意、法、德、荷等国公使举行会议,决定驻欧各使将为国民政府“共尽职务”。(16)《驻外各使与党政府》,天津《大公报》1927年2月14日,第2版。而驻国联代表朱兆莘在1927年初的一次国联会议上,宣称自己是同时代表南北两方进行发言,以致英国国会方面发生疑惑,朱到底是谁派出的代表,英国外交部只能答复说:“我们有理由认为他受双方或多方(指北洋政府、南京国民政府、武汉国民政府,引者注)的影响,但各方都未向他发薪。我们正式知道的,只有他是被北京政府任命的”。(17)“Parliamentary Question”,英国国家档案馆(the National Archives)藏,英国外交档案(United Kingdom,Foreign Office Archives,下称“英国外交档案”),档号:FO,371,Vol.12443.到1927年7月,便发生了朱在国联代国民政府发言的事件。

1927年6月中旬,武汉国民政府与南京国民政府正分头进行北伐,兵锋逼近黄河一线,北方政权已摇摇欲坠,张作霖却决定成立军政府,自任陆海军大元帅。差不多就在这期间,朱兆莘在南京国民政府外交部长伍朝枢的劝说下,决定归附南京国民政府。因北洋政府长期拖欠出使经费,朱兆莘对北洋政府早有不满。特别是到此时,随着两路北伐军的节节北进,他认为北洋政府已维持不了多久。(18)见朱兆莘在1927年7月初与国联秘书长埃里克·德鲁蒙德(E .Drummond)的私人谈话。“Record of Interview”,英国外交档案,档号:FO,371,Vol.12443.同时,朱为广东人,与国民党素有渊源,1913年时,朱氏曾加入过国民党。他与伍朝枢更属故旧,1917年朱兆莘任江苏交涉员时,伍朝枢之父伍廷芳正是北洋政府外交总长,是年7月张勋复辟事件发生后,伍廷芳率伍朝枢离京赴沪,即是由朱兆莘接的船。之后朱兆莘与伍朝枢均南下广州,参与护法。(19)汤锐祥:《朱兆莘略历》,政协花县文史资料研究委员会编:《花县文史》第12辑,1990年自印本,第50—54页。有这重关系,当1927年5月伍朝枢在南京任外交部长、跟他展开联络后,朱兆莘很快便被说服。据报道,伍朝枢的邀请中有一点尤其能打动朱兆莘:伍氏向他允诺南京方面将接济他使馆经费,同时说明,如不当机立断,到北伐成功时,国民政府将不承认朱氏以私人名义为国联办事处及驻意使馆垫付的十余万借款。这使得朱氏义无反顾地投向了南京。(20)《京政府对朱兆莘准备免其本兼各职》,《顺天时报》1927年7月11日,第2版。当时适逢日内瓦海军会议开幕,中国并非与会国,但国内媒体认为会议议题可能牵涉中国,故伍朝枢指示朱兆莘在会上提出抗议。(21)《伍外长否认军缩会议中国问题》,《申报》1927年7月5日,第13版;《朱兆莘对减军会议之声明》,《申报》1927年7月6日,第5版。朱遂于会上代伍朝枢发表抗议声明,并宣布他将代表国民政府参加下届国联行政会议。此后,朱氏即奉南京国民政府之令回国,当他于8月初回到国内时,其身份已变成南京国民政府外交部副部长。此事使北洋政府的国际形象进一步跌落,外国媒体议论纷纷,质疑北洋政府的合法性,国联也开始讨论中国是否还有资格派代表参加国联以及谁能代表中国。(22)“Chinese representation on the League of Nations”,英国外交档案,档号:FO,371,Vol.12443.

在此期间,通过南京国民政府内的王正廷、王宠惠居间说项,驻欧各使与国民政府文电往返,“大有倾向南京之意”。各地领事也多与北洋政府离心离德,驻新加坡、仰光、爪哇等地领事“已事实上服从国民政府命令,执行各项华侨内之宣传及联络事务,惟因限于局势,尚未与北京断绝关系,而明白表示其态度”。(23)《驻外各使领与南京》,天津《大公报》1927年7月20日,第2版。一时之间,驻外官员“颇有脱离北京政府,承受南方命令之趋势”。(24)《时事日志》,《东方杂志》第24卷第17期,1927年9月10日,第116页。

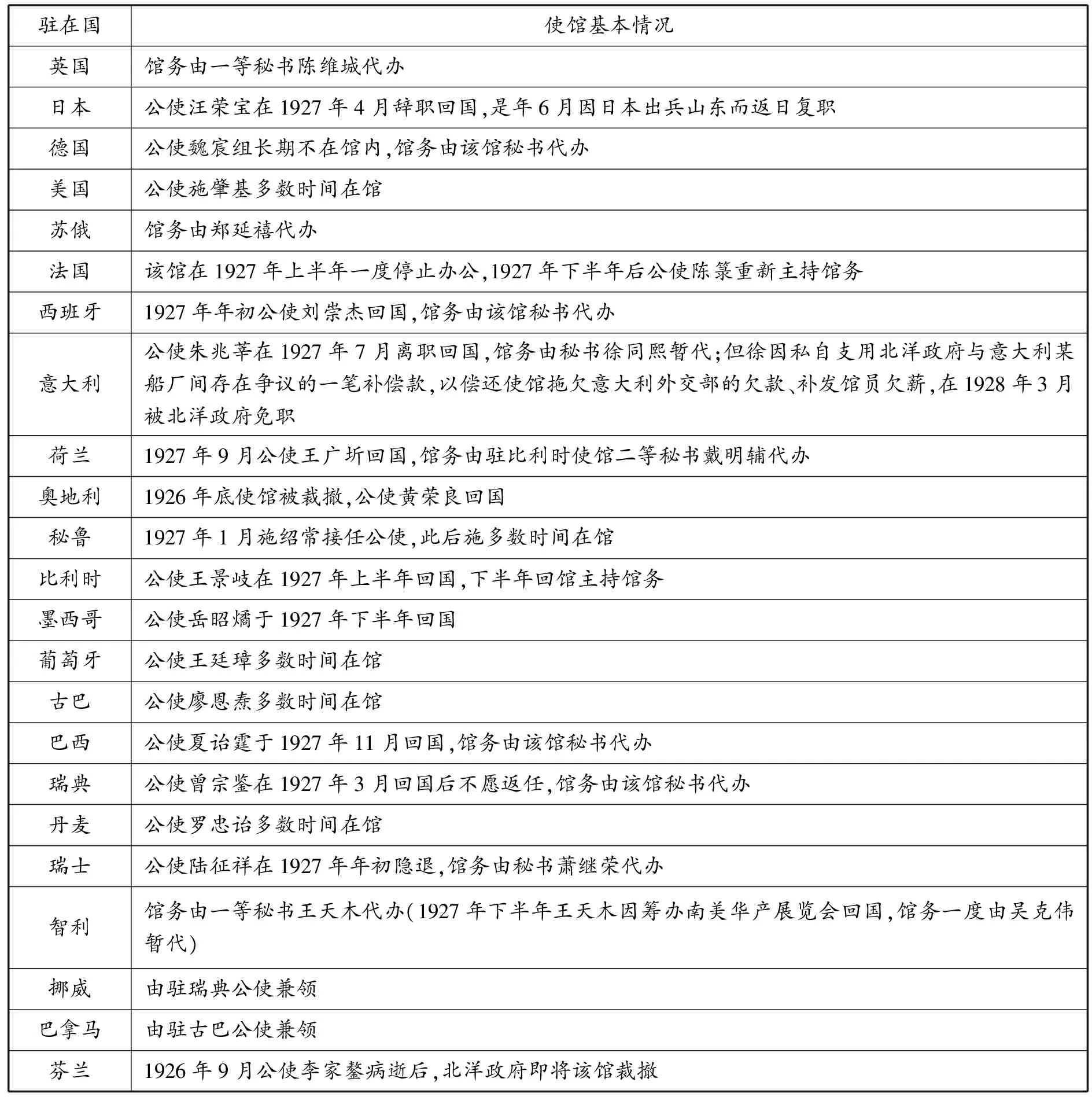

从1927年8月蒋介石去职到1928年4月蒋徐州誓师、二次北伐开始之前,国民革命军的北伐攻势有所减弱,北方政权稍得喘息;而经潘复内阁的财政整顿,北洋政府的政费危机曾短暂缓解,出使经费一度得以部分补发;同时,国民党方面出于种种考虑,也未再要求与其有联系的使节公开代其发言,故未再出现驻外使节公开“附南”的情况。但使费拖欠问题未得解决,多数使节仍消极怠工。此种苟延残喘的局面一直延续到北洋政府结束。我们用列表的形式,来对北伐期间北洋政府各驻外使馆的运作情况作一整体展示,见表1。

表1 1926年下半年到1928年上半年间北洋政府各驻外使馆的基本情况

从表中可见:1926年上半年时,中国的独立驻外使馆有21所(驻挪威与巴拿马使馆为其他公使兼领)。1926年下半年,驻芬兰、驻奥地利使馆相继被裁撤。在余下的19所中,1927年下半年有公使在馆主持馆务的,仅驻日本、美国、法国、秘鲁、比利时、葡萄牙、古巴、丹麦、巴西9馆。到1928年,巴西公使亦回国,只有8馆尚有公使。公使离职、由较低级馆员代办者则有11馆,其中驻英国、苏俄、智利3馆是在1926年5月前即一直由代办负责,驻德国、西班牙、意大利、荷兰、墨西哥、巴西、瑞典、瑞士8馆,则是在1927年后因正任公使离馆(多数是因非正常原因不在馆),馆务被迫交由其他馆员维持。公使三年左右需回国述职一次,回国期间馆务需由代办接管。另外,新任公使赴任需时,在未到馆前,馆务亦应由代办维持。但长期由代办代理馆务,会被认为是不尊重驻在国。故正常情况下,只会有少数使馆是由代办代理。表2列出了若干年份的各使馆公使代办人数。从表中可见,北伐时期代办占全部使节人数的比例要高于其他时段。由此点能看出:1927到1928年上半年,应该是整个北洋政府时期公使不在馆情况最为普遍、使馆日常运作最不正常的一个阶段。除公使代办外,各馆馆员也大量离馆。据1927年下半年北洋政府的统计,各使馆参事以下馆员应有106人,但当时实在馆者仅有57人。(25)《裁并使领馆说帖印件》,北洋政府外交档,档号:03-10-011-04-001。

表2 代办占使节比例的变化情况

二、使节离心与北洋政府的政治、财政危机

上节中我们看到,北伐时期北洋政府的驻外使节群体与北京当局离心离德,多数处于消极怠工状态,有些甚至公开投向国民政府。造成这一局面的主因之一,是使馆经费的长期拖欠。

使馆经费与领事馆经费在财政上同属一类,统称出使经费或使领经费。在晚清时,关税之一部分被指定为出使经费专款。专款总额充裕(26)陈文进:《清季出使各国使领经费(1875—1911)》,《中国近代经济史研究集刊》第1卷第2期,1933 年5月,第271—310页。,故不论中央财政情况好坏,出使经费均不虞短缺,驻外使臣也被视作“优美之缺”。(27)施肇基:《施肇基早年回忆录》,中华书局2016年版,第18页。民国成立后,出使经费改为由财政部拨款。这样,出使经费是否充足,主要依赖中央财政的整体状况。在1921年前,中央财政虽捉襟见肘,但“政府威信未堕,各省尚有解款,国内既得募集债券,列邦复假以巨款”,中央政费尚少短缺,出使经费多能正常发放。但从1921年开始,“政局愈纷,财源渐枯”,各省纷纷停止向中央解款,各项中央收入也多被地方截留,中央政费从“浮滥时期”转入“枯涩时期”,陷入长期之短缺。(28)以上参考贾士毅:《民国续财政史(一)》,张研、孙燕京主编:《民国史料丛刊》第910卷,大象出版社2009年版,第76页。出使经费遂大受影响。1921年下半年,外交部告知各驻外使领,政府无款可发,要求他们自筹经费、减少开支。(29)“From day to day”,The North-China Daily News,1921,Dec 7,p14.到1923年上半年,驻外使馆经费积欠达十数月,驻外各使两次联名致电外交部,威胁如不发俸,将集体下旗回国。代理部务的外交次长沈瑞征因使费事,数度提出辞职。(30)《驻欧各使为积欠馆费辞职》,《申报》1923年3月25日,第7版;《沈瑞征力争使领经费之辞呈原文》,《顺天时报》1923年5月2日,第2版;《各公使下旗回国将即实行》,《顺天时报》1923年7月17日,第2版。

不过,在1926年前,虽然中央财政恶化,但北洋政府尚能靠关余、盐余、发债借贷弥缝补苴,勉强维持。关余为关税在支付完外债赔款、海关行政及特提款项等支出后的剩余部分,该款经驻京外国公使团同意,可供北洋政府支配,用于行政支出。1923年后,关余被全部指定为内债基金,基本不再拨作政费,但通过挤压海关行政经费、动用总税务司掌握的关税预备金,北洋当局仍可用特提款项的名义从关税内拨发小笔政费。盐余为盐税支付完外债赔款后的剩余部分,1926年前,地方对盐余的截留尚不似北伐开始后那样严重,大部分盐余尚可上解中央,供北洋政府支用。同时,借关余、盐余及停付、缓付或退还的庚子赔款作担保,北洋政府可靠公债及银行借款来筹措资金,以此集中发放一批拖欠政费。这样,在长期的财政困局中,尚能不时出现短暂好转。而相比于其他各项政费,出使经费尚受到一定照顾:关税往往会优先拨作使领经费,有些债券收入会被指定作发放出使经费之用。如1923年6到9月间,总税务司陆续垫借给北洋政府157万两关平银,其中三分之二用作了支付出使经费。(31)魏尔特:《关税纪实》,海关总税务司公署统计科1936年版,第188—190页。再如1923年8月,北洋政府以苏俄退回庚子赔款为抵押,发行500万元使领库券(32)其中400万用于补发十六个月的使领欠款,100万用于补交国联会费。《使领库券发行之经过》,《银行月刊》第4卷第3期,1924 年3月25日,第176—177页。;1925年3月,北洋政府又以停付德国庚子赔款为担保,发行公债1500万元,用作中央紧急政费及出使经费。(33)《咨内务部十四年公债指定专作中央紧急政费及使领经费之用豫丰银号开兑实无余款可拨咨复查照文(1925年3月28日)》,《财政月刊》第12卷第136期,1925年4月,第13页。是故在1926年前,出使经费虽屡有拖欠,但借助关税拨款及政府举债,尚能不时得到补发。此外,在外交部无法发放出使经费时,驻外使节会用北洋政府或私人名义,向外国银行、驻在地华侨及外国政府进行借贷,以垫付使馆所需。在北伐开始前,北洋政府之债信还未完全瓦解,这类借款多能成立。这样,使馆日常运转便尚能维持。

但北伐极大地影响了北洋政府的盐税收入,对关税收入也有不利影响,同时严重打击了列强及国内金融界对北方当局的信心、限制了其发债借贷能力,可以说正击中了北洋政府的财政命门。北洋政府的财政体系遂陷入前所未有之困局。在此种财政状况下,常规的使馆经费拨款自然更陷绝境,以往用以补救出使经费的关税临时拨给、发债借款等手段,亦因中央财政走入死局而难再奏效。在关税方面,这一时期,外交部曾屡与总税务司商议,希望用关税救济出使经费,然因关税短收等原因,多被总税务司回绝。(34)《商拨庚款接济使费事(1927年12月)》,北洋政府外交档,档号:03-08-023-05-001。在借贷收入方面,1927、1928年,北洋政府未能成功发行公债债券,自然无法以发债收入补救出使经费。驻外使节的个人借贷,也因各界对北洋政府丧失信心而大受影响,借款“近日已丝毫不能通融,于是使馆真有告贷无门、罗掘俱穷之势”。(35)《驻欧各国使领经费问题》,天津《大公报》1927年5月12日,第6版。北洋政府亦曾尝试采用其他挽救措施,但均效果不佳:1926年下半年开始,外交部试图通过开除部内冗员、裁撤驻外使馆的办法来节省支出,虽然预算支出确实被压缩了下来(外交部每月预算从7万减到5.5万,出使经费从28万减到10万(36)《财政部为大元帅核定院部各署每月经费数目清单复审计院咨:附国务院致财政部函及各署经费清单(1927年8月11日)》,中国第二历史档案馆编:《北洋政府档案·审计院》第146册,中国档案出版社出版2010年版,第77—100页。),奈何收入太少,于大局少有补益。北洋政府还曾计划从新开征的二五附税中拨出200万,用于发放出使经费(37)《公函》,《政府公报》第3867号,1927年1月25日,第3页。,但在1927年初开始实行加税后,“各处之二五附税悉为地方截留,前项计画又未果行”。(38)《联合会会费事(1927年6月)》,北洋政府外交档,档号:03-38-040-01-014。此外,1927年底,比利时同意从退还庚子赔款中拨出30万,用于支付北洋政府驻外使馆经费。(39)《北京财政与外交》,《申报》1927年11月30日,第5版。受此启发,是年年底及1928年初,外交部多次致函驻美、英、日、俄、意等馆,请各馆与所在国接洽,从庚款中退还部分,用作支付使领经费,然未获成功。(40)《商拨庚款接济使费事(1927年12月)》,北洋政府外交档,档号:03-08-023-05-001。

这样,从1926年下半年到1927年上半年,使费基本停发。(41)《使费积欠请速拨汇(1927年1月)》,北洋政府外交档,档号:03-23-075-01-003;《驻外使领电索经费》,天津《大公报》1927年4月11日,第2版。直到1927年4月,顾维钧接到驻外使领威胁下旗回国的电文后,百般设法,终于筹得出使经费75000美元(合11.1万元)。(42)《外部存入使领费亦停付》,《顺天时报》1927年5月4日,第7版。此款汇出后,至顾维钧内阁结束,使费再未能发放分文。直到1927年8月,经新任财政总长阎泽溥对各部政费的整顿,财政状况短暂好转。在外交总长王荫泰力争下,8到10月,财政部挤出专款拨给外交部。由此,使费得以发出一部分。(43)《朱公使欠款事(1927年12月)》,北洋政府外交档,档号:03-46-013-01-002;《致钱司长经费事》,北洋政府外交档,档号:03-38-041-01-001。但11月后,财政部又筹不到所需款项,使费发放再陷停顿。(44)《上月份使领费在筹措中》,《顺天时报》1927年12月4日,第3版。1928年2月,外交总长王荫泰辞职(无法解决使领欠费是其辞职的原因之一),张作霖任命罗文干为外交总长。此后,外交部财政状况更加困难,只能每月给各使馆发出少许“维持费”,直到北洋政府覆灭。

总之,我们看到,在北伐开始前,因出使经费长期拖欠,北洋政府的驻外使馆已普遍处于困境之中,只是借助政府举债、关税特支等临时性拨款及驻外使节的个人借贷,驻外使馆才不至完全瘫痪。而北伐开始后,北洋财政受到致命打击,原有的出使经费补救办法大多失效,驻外使馆遂陷入绝境:使馆的基本用度难以维持,普通馆员长期欠薪(45)据意大利使馆三等秘书徐同熙在1927年12月开列的补发薪酬记录:从1925年6月到1927年7月,只有1925年12月、1926年3月的薪水为已发,其他全遭拖欠。《朱公使欠款事(1927年12月)》,北洋政府外交档,档号:03-46-013-01-002。,以致“每日挨饿”,各馆馆长虽不至衣食无着,但要面对馆员讨要欠薪、债主追索旧欠,亦疲于应对。(46)如据驻英代办陈维城在1928年1月致外交部的电文中所言:该馆欠款日多,“偶奉拨到经费,现状尚难维持,更无余款稍还旧欠,以致银行方面久失信用,函电频催,穷于应付”。《驻英使馆公函(1928年1月)》,北洋政府外交档,档号:03-08-023-05-005。这是上节所述北伐期间驻外使节怠工与“附南”的主要促因之一。

除痛击到北洋政府的财政命门外,北伐对北方政权的政治打击同样致命:1926年下半年后,随着北方政局动荡的加剧及南方政权控制范围的扩大,北洋政府之声望落入谷底,政治精英、知识精英多对其离心离德。(47)罗志田:《“有道伐无道”的形成:北伐前夕南方的军事整合及南北攻守势易》,《中国社会科学》2003年第5期。特别是那些出生在南方及与南方政府有渊源者,对北方当局的疏离感更为强烈。(48)罗志田认为,国民党的南方特性使其更能得到南方人的支持,北伐之成功正与此有关。见罗志田:《地方意识与全国统一:南北新旧与北伐成功的再诠释》,《乱世潜流:民族主义与民国政治》,第185—225页。而包括驻外使节在内的外交官群体,多在国外接受过现代教育,思想上较接近新派知识分子,且大都有较强的“职业外交官”信念,认为自己效忠于国家利益,而非服务于特定的政治势力。其籍贯又恰以福建、浙江、江苏、广东等南方省份为主——据笔者统计,1926年年中的21位公使代办中,福建籍、江苏籍、浙江籍各5人,广东籍、京兆籍各2人,湖北籍、安徽籍各1人。(49)参见岳谦厚:《民国外交官人事机制研究》,第143、147、148页。这样,他们虽不一定同意南方政府的激进革命,但对北方当局无疑普遍抱疏离态度。

从外交官的最顶层来看,当时“外交系”(系指一批曾有外交经历、在1920年代长期占据北洋政府要职的政要)的几位代表人物中,王正廷、王宠惠先后南下,成为南京国民政府内的重要官员;施肇基时任驻美公使,在北伐期间一直与国民党当局暗中有联系;颜惠庆在1926年7月后只为北洋政府担任一些顾问性质的职务,在私下场合,他亦一度表达过对南方政府的好感(50)上海档案馆译:《颜惠庆日记》第2卷,中国档案出版社1996年版,第367、384页。;顾维钧、罗文干(51)罗文干在1928年前并未正式出任过外交官,但因与顾维钧、王宠惠关系密切,在外交界亦有很大影响,一般也被认为是外交系的一员。金光耀:《外交系初探》,金光耀、王健朗编:《北洋时期的中国外交》,复旦大学出版社2006年版,第194—197页。虽为北洋政府的总理、总长,但他们实际上也对在北京为官态度消极,在顾维钧任总理的1926年10月到1927年6月间,顾氏至少有四次通电请辞,按他本人的说法,“我之所以继续参与政治,只不过是为了中国的国际声誉而维持一个政府而已”。(52)《顾维钧回忆录》第1册,中华书局1983年版,第298页。层级较低的外交部官员中,也有不少人选择南下为官:如在北洋政府外交部工作的陶履谦(浙江绍兴人)、徐谟(江苏吴县人)、金问泗(浙江嘉兴人)、何杰才(江苏上海人)均“因不甚得意、先后南下”,成为南京国民政府外交部的参事、司长。(53)《宁外交部人员皆曾服务京外部者》,天津《大公报》1928年3月17日,第2版。以致1928年后南京外交部几乎被旧外交官员垄断。(54)张齐显:《北京政府外交部组织与人事之研究(1912—1928)》,第119页。驻外使节群体在北伐时期普遍倾向南方,亦系此潮流之一部分。

除国内精英的离心离德外,北伐也导致了列强态度的变化。从1926年下半年开始,随着革命军节节北进,英、日、美等国相继调整对华策略,外交重心有南移的趋势。(55)杨天石主编:《中华民国史》第6卷(1926—1928),第259—277页;牛大勇:《北伐时期列强对华政策研究评介》,《历史研究》2005年第3期;罗志田:《北伐前期美国政府对中国革命的认识与对策》,《乱世潜流:民族主义与民国政治》,第311—324页。列强对北洋政府重视程度下降,对北洋政府驻外使节自然更取忽视态度,即如《大公报》所论:“各国外交当局以中国局面变迁,早持观望态度,对于使领各馆已在不论不议之列也”。(56)《驻欧各国使领经费问题》,天津《大公报》1927年5月12日,第6版。列强即使要和北洋政府交涉,也更多是利用驻华使节直接在北京进行会谈。另一方面,民初有“外交谈判集中于北京的传统”,驻外使节负责的交涉事务本即有限。(57)《王景岐归国后之谈片》,天津《大公报》1927年3月19日,第2版。北伐开始后,北洋政府自顾不暇,更无力向外拓展外交,故对与各国交涉事件,更多选择绕过驻外使节,直接与外国驻华公使交涉。如1927年中法间的商约谈判,“皆由外交部在北京与法使直接谈判,驻法使馆多不与闻”。(58)《驻欧各国使领经费问题》,天津《大公报》1927年5月12日,第6版。公使陈箓只得常到法国外交部打听本国消息,而张作霖有时更会连外交部一并绕过。如1927年4月张作霖下令查抄苏俄大使馆,事前事后均不知会国务院和外交部。(59)《顾维钧回忆录》第1册,第364页。这种情况下,便出现驻比利时公使王景岐在1927年3月时对记者所描述的:“驻外使馆几成无事可办之机关……驻外公使,俨同虚设”。(60)《王景岐归国后之谈片》,天津《大公报》1927年3月19日,第2版。这些因素进一步加剧了驻外使节与北洋政府间的疏离。

结 语

上文讨论了北伐期间北洋政府驻外使节群体的所处境遇及他们与北洋政府间的关系。从中我们看到:因使领经费拖欠问题,驻外使节与北洋政府间本就存在长期矛盾。而北伐导致北洋政府的政治与财政状况更趋恶化,驻外使节群体与北洋政府间的矛盾进一步加剧。多数公使处于消极怠工状态,有些甚至公开投向国民政府。这从一个侧面展现了北伐时期北洋政府内部的分崩离析。

可以这样总结:在北伐开始前,北洋政府即长期处于政治与财政危机之中,政局持续动荡,政治体制残破不全,中枢乏人,国会缺失,财政上亦困难重重,各项政务饱受经费短缺之苦。北伐的开始进一步加剧了北洋当局的危机——革命军的节节胜利加速了知识精英、政治精英对北洋政府的离心离德,引发了列强对华态度的改变、外交重心的南移,并使得本就深陷泥潭的北洋财政更趋破碎。这些因素加总起来,导致北伐时期的北洋政府处在前所未有的政治与财政困境之中。可见,北伐在有形的战争之外,也在通过一种无形的方式,加速北方政权的瓦解。