从外部世界看中国

——艾利克教授访谈录* #

2019-12-12艾利克埃默理大学陈婷婷安徽大学

艾利克 埃默理大学 陈婷婷 安徽大学

时间:2016年2月至2017年2月。访谈录分多次采访完成。

地点:美国埃默里大学东亚系艾利克教授的办公室。

艾利克教授,我此次作为国家公派的访问学者来到埃默里大学,加入您的工作团队做为期一年的研究工作,并为有机会拜访西方学界名家深感荣幸。今天我就有关学术问题向您请教探讨,我希望这篇访谈能为读者提供下述信息:您的学术经历和研究方法上的特点;您研究成果中的创新性内容;你对于中国文学以及中国传统文化在西方传播的研究的体会和经验等。谢谢。

一、 跨越“界限”:从西方哲学到中国古典文学

陈婷婷(以下简称“陈”):请问您与中国文学、文化西传的研究的“缘分”是如何建立起来的呢?

艾利克(以下简称“艾”):我最开始研究中国文学和文化的缘起,是基于对哲学问题的思考、追问和求解,对一些哲学问题的思考让我转向了去现实世界进行实证研究的道路。在我做博士论文期间,我需要对一系列哲学问题进行分析,如一个小例子“disobedience”(对权力的反抗),为了解决这一个小困惑,我发现了公元552年南北朝时期,中国曾发生过的一个具有相当影响力的社会性争论——即僧人应不应对皇上行跪头之礼的问题。我认为在西方人的眼中,中国皇帝是帝国绝对至高无上的权力代表,而中国处于鼎盛时期,甚至可以说中国皇帝是同时代整个世界最有权势的人。佛教僧人的理由是佛教由印度传入中国,这里有一个关键词“外方之宾”,即他们认为僧人本属于外来之“客”,不属于这种权力体系所产生的利益规范之中。当然,这在当时引起了两种不同声音的对抗,儒家学派也反对僧人不拜帝王的说法。而这种对于强权的反抗形象很吸引我,于是我对中国的研究由此开始。“外方之宾”中的“外”(即“foreign”)这个词有时会带来“麻烦”,但有时又会解决很多问题。外来的宗教会带来“礼仪之争”,但恰恰是这个关键词“外方之宾”又帮助僧人们合理地解决了所有的问题。

然后,顺着时间发展向下延伸,将这一现象与明清时间段中西方对跪头问题不同的反应联系了起来,这个问题可以参见我的专著《东亚的佛教和偶像破坏运动》。我后期开始做中国小说翻译的起因,则是中国明清时期著名的“译名之争”。对于这段历史的表述已经有太多了,在我另一本拙作《借来的上帝和外来的身体》中也曾专门探讨,故此处无意加以赘述,但我想把这个作为我接下来内容的一个引子。西方的天主教传教士在明朝时期进入中国之后,开始为传教学习中文,而他们最感兴趣的莫过于如何翻译英文“God”及其拉丁文表述“Deus”。在明朝的一致译法是译为“天主”,至清初,在华的传教士主要转为基督教传教士,他们自然不同意先前的译法。与此同时,基督教教会内部亦存在分歧,分为两派主流意见,分别将其译为“上帝”和“神”。那么,同一个事物表述的单词有了三个不同的译名,这里的一个关键原因是,“God”即“上帝”无法立即呈现给受众一个具象,而只能是一种想象。我在读《西游记》的英译本时,同样发现此类有趣而相似的现象。如“仙”这个字在不同的译本和不同情况之中,会出现不同的译法甚至不同的词性,如“fairy”“angel”“divine”等,在翻译上无法统一。

陈:您认为中西翻译中像上述这样的现象应该如何解决呢?

艾:我自始至终都不认为这是个需要解决的“问题”,也不觉得必须从翻译方法或翻译技巧寻求译法的统一。恰恰相反,我认为正是中西方语言的不同和想象的差异,让世界丰富多彩,让原文获得了新的生命力。而这里“想象”是一个至关重要的因素,当我作为一个读者开始了解中国人的想象世界,我感觉我仿佛完全进入一个新的天地。

陈:您在研究理论及方法上有何特点呢?

艾:我对理论的看法和运用可能和一些对赞同的理论即奉为圭皋的西方学者不同。我认为学术从不能被理论所束缚。理论是催化剂,是工具,如此而已。如我读过很多德里达(Jacques Derrida,1930-2004)的著作,他的很多著作非常精彩,但于我个人而言,我的研究甚至哲学思考不涉及我所读过的任何德里达所提倡的哲学见解。换句话说,理论怎么都能使用,但我们只会寻找对自己研究有用的理论。但反之,如福柯的著作,每一部我也均阅读过,其中专著《规训与惩罚》可以说改变了我一生的学术轨迹。尤其这本书(1979年由Alan Sheridan翻译的英文版)的第135页中有一段话,改变了我很多看法。我当时正在苦于探索佛教的“律宗”(vinaga)(按:律宗,是汉传佛教宗派之一,因着重研习毗那耶及传持戒律、严肃佛教戒规而得名),我读到这一段:“在18世纪后期,士兵变成了可以创造出来的事物。用一滩不成形的泥、一个不合格的人体,就可以造出这种所需要的机器。体态可以逐渐矫正。一种精心计算的强制力慢慢通过人体的各个部位,控制着人体,使之变得柔韧敏捷。这种强制不知不觉地变成习惯性动作。总之,人们改造了农民,使之具有“军人气派”(1764年3月法令)。新兵逐渐习惯于“昂首挺胸,收腹垂肩,笔直地站立。为了养成习惯,他们要用这种姿势贴墙站立,脚跟、大腿、腰部和肩部都要触墙,当他们伸手时,手不能离开身体甩出来。此外,他们还要学会绝不低眼看地,而要平视他们走路时遇到的人。在没有听到号令以前,(他们)要保持不动,无论头部还是手、脚都不能动。最后,还要学会绷紧膝盖,脚尖向前,列队行进”(1764年3月20日法令)。这段话让我对“律宗”的研究有一种顿悟的感觉,一个军人由农民的身体中创造出来,那么“律宗”的很多要求和规范也恰把一个和尚从一个普通人中创造出来。谈到这里,我是想借由这个例子谈谈理论运用的“自私性”。有用即可使用,当与自己研究无关时,大可不受羁绊,即使我受福柯影响如此之大,我亦非“Foucauldian”(福柯主义者)。关于这个理论我也用在给美国的本科生授课上。

陈:您通过多年的翻译实践和对中国问题的研究,对于中国文学在海外的传播有怎样的看法和建议?

艾:回答这个问题,我觉得首先应该厘清一个问题,即究竟何为“文学”,何为“中国文学”?在海外传播的“中国文学”是在中国本土被认为的那些“文学经典”,还是可以包括一些故事在内的其他作品呢?我不赞成对一个事物用特定定义的方式来界限,如“文学”无法用一个范围予之一个完整的逻辑定义,即文学是有包括x、y、z等在内的一个涵义(如下图所示)。

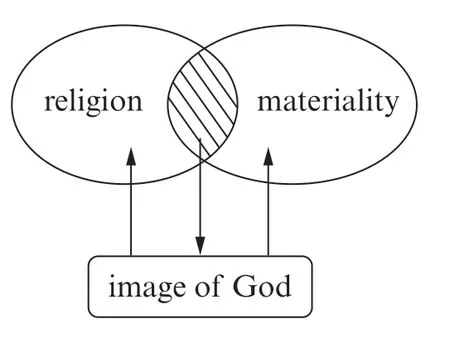

同理,又如“上帝”,基督徒们认为它存在于现实中,然而它有时又会存在于小说故事、流行文化、宗教仪式,甚至电子游戏中等。所以一个事物给予它的逻辑定义的范围不应该是封闭的,而是开放的(如下图)。

文学的界限存在于文学中,但它不能代表文学。我认为一个事物会和其他事物有交集,这些不同定义之间的相交部分是永远存在、无法忽视的,而二者的重叠部分往往特别具有研究价值。如宗教和现实物质之间也会有交集,即一些具有象征性的具象,如十字架、神像等。但这些实实在在的物质又是用来表现非物质性的事物即“非物质的现实”(“immaterial reality”)的(如下图)。

The General History of China

)中的《吕大郎还金完骨肉》的故事,西方读者明白它亦非字面真实,不过在这个非真实的故事中,却有一种真实的道德教化力量。综上所述,首先,我们从一个事物的基本定义中了解其涵义,但是如果你确想深究这个问题,则很有必要了解它与其他定义的交集之处。其次,实际上我现在有一种新的想法,由于这种不同概念间跨界交集的内容实在过于丰富,那么非交集空间是否还存在呢?我们可以提出一种假设,那就是这种非交集空间也许早已不存在了(如下图)。

二、 由翻译到解释:何为“文学经典”

陈:那您认为“文学经典”之所以能够成为“经典”,它需要具备哪些要素呢?

艾:我的观点可能与当下主流观点的研究视角不同。首先,我认为文学作品成为“经典”的最重要的原则是此时此地此符号的原则,即它真正符合了当下读者的阅读旨趣和审美需求。以我为例,我最喜爱的一部小说是由英国小说家洛德·邓萨尼(Lord Dunsany,1878—1957)于1924年创作的一部魔幻小说《精灵国国王的女儿》(The King of Elfland’s Daughter

)。我喜爱这部小说的原因,是在小说阅读完毕后,我的世界观里很多东西都被彻底地改变了。但是对于很多人尤其是中国读者而言,它算不上一部著名甚至知名的小说。所以有时“经典”一词不该成为文学作品固有的界限甚至“牢笼”,让它成为一个界限,即可以根据这个界限简单地列出一个书单,指出哪些是经典如莎士比亚等,而哪些则不是。因为这个界限究竟是由谁划定的,是否适合当下的这个特定读者群,这个界限的标准将来又是否会改变呢?其次,我认为以传播和交流为目的的文学作品的创作首先要确定这部文学作品的读者即受众是谁,如果目标读者是西方读者,那么在文学作品创作之初,就需要考虑符合西方人的思维方式和阅读习惯。创作者一定要了解西方读者对很多问题的理解方式,什么事物会让我们感兴趣以及我们为何会对此感兴趣。撰写语言亦无须局限为中文或英文。事实上,我认为中国学者研究本民族文学创作的模式同样也很重要。毕竟在中国所涉及的“西学中传”的文学作品,比西方人所接触的“中学西传”的文学作品无论是在数量上还是在规模上都要多得多。当然,是否可以为了“适应”西方读者的阅读口味而选择进行创作的方式,会引来关于这个方式的对与错的争论,但不可否认,这样的实践和研究是具备相当的意义的。

最后,对于“何为经典”这个问题的追问,是一种相当保守的提法。因为一部文学作品即使在后世被奉为“经典”,但是在创作同期也仅为流行文学。如莎士比亚的作品,在16世纪才具备了类似今日这样的知名度。而简·奥斯汀在其创作同期甚至被文学批评界误认为是“垃圾作品”,但在后世亦被看做“经典”,具有相当大的影响力。所以,并非过去的文学作品就一定是好的,而“文学经典”则一定来自于过去,这个固有“牢笼”是需要摆脱的。如古典小说《红楼梦》与当代科幻小说《三体》,在西方读者的眼中,这两部都可以说是来自中国的相当优秀的文学作品,而相对于《三体》,《红楼梦》从保守的意义上而言是“文学经典”。但是从销量和知名度上看,西方读者更喜爱《三体》这样的流行小说。

陈:您认为符合当下西方学者和读者的阅读趣味的中国文学作品应该具备哪些特征?如果我们的文学作品外译期望在将来获得更广泛的西方读者的认可,应该从哪些方面着手呢?

艾:这个问题以小说《三体》为例,在西方相当具有代表性。2017年1月17日,美国前总统奥巴马在接受《纽约时报》首席文学评论员角谷美智子(Michiko Kakutani)的独家采访时声称,他也是个“三体迷”,而且这部来自中国的科幻小说让他改变了自己对很多问题的思维方式。确实《三体》在美国非常受欢迎,这一点甚至连很多诺贝尔奖获得者的作品也是无法匹敌的。我认为这里的原因是多面的:首先,《三体》是科幻小说,这就意味着它的想象空间角度更广泛。而科幻小说本来在西方就一直非常有市场,这又是一本来自中国的科幻小说,故而让读者在本已形成的默契中更增新鲜感。其次,这部作品的开始始于“文革”,西方读者一向对这个话题比较感兴趣,从表面上看是因为这个特殊的历史背景在西方广为人知,影响力比较持久;但其深层次的原因是它体现了对痛苦的承担和超越即英文中的“suffering”。这和西方许多伟大的作品中所体现的情感有跨越中西的相似之处,真正上乘的故事不是对人物内心痛苦的畏惧,而是对其的超越。追溯到西方文化、宗教、文学的很多核心问题,这一点都能找到其渊源与根据,对此有所解答。举这个例子,是想谈及一种文学创作的启示。对于一个西方读者感兴趣的话题,自然会有好的市场和颇佳的销量。最后,《三体》中的女性形象的塑造相当有吸引力,中国女性的形象在西方人眼中一向颇具好评,放置在文学作品中亦然。因为中国的女性在历史中压抑与承受痛苦太久,如缠足等等,但是她们在压抑与痛苦中并未沉沦,由此体现出人性力量的强大。

陈:您认为中国文学的外译在翻译中应注意哪些问题?

艾:我认为翻译问题从来没有一劳永逸的解决方案。翻译中会出现“同化”和“异化”现象,如果前者太多会让西方读者认为缺乏中国特色即“中国味”,甚至让人怀疑这是否是源自中国的文学作品;如果后者太多,会让西方读者无法认同甚至产生抗拒,因为这不是他们希望的中国文化。每一部翻译作品都会有它特定的文化市场,如有些中国的古典小说在中国非常有市场,这一点中西是有共通性的。如同莎士比亚的经典在西方,当我还是一个儿童时,和很多美国孩子一样,每个假期都会看莎士比亚的小说或根据其小说拍成的电影。《西游记》在美国是比较有市场的,这当然和它的卡通读物、影视作品无法分开;而《红楼梦》的读者则相对较少,这不是读者阅读层次的问题,而是作品的内容产生的效应。有些内容和情节永远无法引起读者的兴趣,如贾宝玉的爱情故事读起来让西方读者误认为其“无所事事”,而且可能感觉行文冗长枯燥。

当然有些翻译环节还是可以改善的,这对提起读者的阅读兴趣也非常有益。如把译本写得简洁,符合当下的阅读趣味,或者借助影视的力量也很不错。其实,很多问题不是孤立的,很多其他亚洲国家的文学、文化西传的过程中,也会遇到相同的问题。如日本的《源氏物语》在西方和《红楼梦》的遭遇相似。日本的文化起源比中国晚很多,但向西方的输出时间比中国长。在美国,村上春树的小说非常流行,他的小说内容不是传统的,而是现代的,甚至可以说是后现代的;又如三岛由纪夫也是一个很棒的例子,他的小说在美国读者甚众。

三、 再发现与补白:中国传统文化在西方的传播

陈:您能结合您的翻译实践和研究举例说明,将上述问题阐述得更深入吗?

艾:上面已经简述了,我对翻译的研究和实践是从哲学问题的解答开始的,即用哲学方法思考语言。西方有一句话叫“如果你只会一门语言,那么说明你不懂任何语言”。因为不去比较不同的语言,就无法跳出母语固有的思维框架去思考很多问题。不同的语言会呈现不同的特点,即所谓的“你有我无”或“你无我有”。如英文中有首字母大写而表示特定的意义,如“Man”的意思是“人类”,而“man”的意思是“人”。这个例子说明,以字母组成的英语语言与中文象形文字语言差异巨大。但在有些情况下,中文可以做到而英文却无法体现。我不想讨论诸如可译或不可译这样宏大的问题,我想讨论一些更基础的翻译问题。举个例子,如《魔戒》的中译本中间原文的一段诗:

Seek for the Sword that was broken

In Imladris it dwells

There shall be shown a token

That Doom is near at hand

For Isildur’s Bane shall waken

And the halfling forth shall stand.

其中“For Isildur’s Bane shall waken”,译林版译文将其译为“伊尔德的灾星将醒”。“灾星将醒”,“醒”中的这个偏旁“星”,就是用读音“xin”将两者联系起来的“纽带”,这是我一个以英语为母语的人一点独特的视角。我不是一个“大英语主义者”,我只想说每种语言各有千秋,拿中、英文而言,两者皆有特点,引用一句话来代表我的观点,即“所有的翻译都是妥协”。因为翻译一旦涉及文化想象都会变得十分复杂,如一个实物当它有一个具象时,我们很好沟通,如“狗”(dog)、“食物”(food)等。但是涉及一些非具象时,就很难完全展现这种文化中的想象。我记得Journal of the Fantastic in the Arts

期刊的主编Brian Attebery教授曾对我发表在该刊物的一篇文章给过这样的点评,当时我认为一个中文词汇“不可译”(untranslatable),他则写道:“Either all words are untranslatable,or none of them”(要不都不可译,否则都可译)。诚然,这句话是很中肯的。初听如同中国的禅宗“公案”,让人不知所云,但一句道破,翻译是一场“谈判与妥协”。中西方学者在研究方法上有很多不同。西方学者一般不预设结论,而是用推导的方法,得到结论。于我而言,我做翻译研究用的是基础的实证方法“back translation”,即“回译”。我所希望达到的理想效果是,可以用翻译的手段去比较不同文化中想象的区别,希望能在英语语言中去展示在翻译中发生了什么,即解决了哪些问题,又产生了哪些新的问题。陈:我们合作了《今古奇观》(The General History of China

)的最早译本的“回译”,您能谈谈这场合作的感受吗?艾:首先,当我在阅读英文版《大中华帝国志》时,虽然我的母语是英语,但是我已经犹如开始了一场翻译——同一语种中的解码。因为这部译本出现在18世纪,18世纪的文本语言还是其次,重要的是思维方式已经跨越了古典和现代。

陈:最早期的中国古典小说译本均将性描写全部隐去,您怎么看这个问题?

艾:我认为这是时代背景的原因。同期的西方维多利亚时期,很多西方小说也禁忌较多。如那时的西方小说,甚至不能直接提到女性的腿部。但是20世纪是一个分界线,进入20世纪后西方的小说在某种程度上,无论创作还是翻译在“性”尺度上都放开了很多。如劳伦斯(D.H.Lawrence,1885-1930)的很多小说,如《儿子与情人》 《查莱特夫人的情人》等对性的描述,可以说非常“赤裸”。

陈:您认为这部最早西传的中国古典小说,之所以被西方译者选中的原因是它的道德教化功能吗?

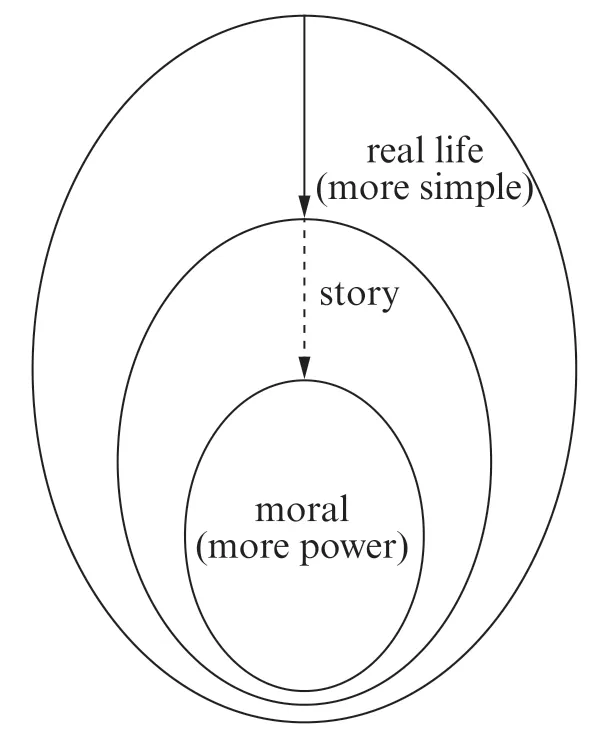

艾:这是一个原因,但不全面。我认为,所有文学作品,包括小说,都是现实生活“浓缩”而成的一个“图像”,并且其所蕴含的情感力量比现实更强大。我想说的是所有小说必须具备意义,我在我的著作中用的单词是“moral”。

陈:“moral”这个单词不能简单地翻译为“道德”,对吗?

艾:是的,这里“moral”所指的是小说的“意义”和“作用”。如果译为“道德”,那么这个即便是褒义词;不过,这里这个词是中性的。它可能含有积极或消极两种因素。如下图所示。

小说和现实生活始终有别,现实生活中存在着各式各样的问题。但是小说不应该仅仅告诉我们应该做什么和怎么做。我认为一个故事越是直接的说教,其所收到的效果也就越差。如中国的“善书”,我曾经浏览过中国善书如《三世因果经》,我认为就不是一部好的文学作品。至于另一部善书《玉历宝钞》里的关于地狱的“血腥”描述,更会让人在情感上不适。一个好的文学作品需要扣人心弦的故事情节和哲学思辨的深度,以引发读者的深思,而非直接或间接地说教。我认为所有能被列为文学“经典”的作品,无不满足这些特点。当然,这样的例子西方同样存在,如英国小说家斯特普尔斯·刘易斯(C.S.Lewis,1898—1963),因为他的基督徒的身份,他的小说我个人认为说教性太直白,犹如在读传教士的宣教。但又如身为天主教徒的托尔金(J.R.R.Tolkien,1892—1973)的小说则不会产生这种阅读感受。其实二者在宗教立场上有很多相似之处,但是运用在作品中的手法不同,让效果大相径庭。我可以这样说,太直白的说教(即文学作品的教诲功能)会让读者很难忍受。

我也创作过小说,我想谈一下站在小说作者而非一个学者立场时的感受。创作小说往往源于生活,所以当作者在创作时,他的脑海中总是构架着一个小说主题所希望达到的意义。但是在创作过程中,故事里的人物似乎并不那么“主动配合”。而读者在阅读小说时,会在脑海中调动记忆的关联性,将不同的小说相联系,但是最有趣的联系莫过于联系到自身的经历和感受。如,我在幼时读过第一本关于中国的故事名为《时代广场的蟋蟀》(The Cricket in Times Square

),这本书让我第一次间接了解了中国的元素,形成了有关中国的最初印象,此后再接触中国的文本,最初的中国形象总会起到一定关联性。所以,对于读者而言即使是一些主题思想消极的小说,如阿尔贝·加缪(Albert Camus,1913—1960)的小说《局外人》,往往读者读完之后,普遍会有一种生命无意义感,但是恰是此种“无意义”能够激起读者反思生命的意义。有些问题在现实中无法激起我们内心的情感如同情、愤怒、悲伤等,但如果完整阅读完一部小说,可能其中的激发作用超乎想象。读小说,尤其是“经典”的作用和力量是,在故事结束时,实际人生并没有结束,你可以回过头来进行思考,将人物的悲欢离合放在一个故事整体背景中来看。有时你甚至会发现故事中的人物的痛苦和死亡让读者同样地悲伤,但是进一步思考,他的死在故事中是必须的,如《魔戒》中的人物博罗米尔(Boromir),他的死亡让故事的进展蒙上一层阴影,但是,你能说没有这一情节的故事会好吗?所以,我们可以将小说的意义延伸一下,那就是“moral”让我们能坦然面对很多生命的意义。如哈罗德·布鲁姆在《西方正典》中也曾提及:“经典的全部意义在于使人善用孤独,这一孤独的最终形式是一个人和自己的死亡相遇。”

陈:中国小说的英译本“回译”如此,那么您能谈谈英文底本的中译本“回译”后的研究吗?

艾:我以我们正在合作的另一部文本——托尔金的《魔戒》中译的研究为例。我的论文包括新书是用英文撰写的,目的是让英文读者了解中国,而你对我论文的翻译是用中文撰写,目的是让中文读者了解西方的著作与研究。我认为其中必然发生一些变化,在我进行翻译实践的同时,有时这些变化会让原著“失语”。很多理论在英文语系思维中很深入透彻,但是一旦进入中文语系就会变得很肤浅。反之亦然,如很多哲学问题,法国的哲学大致是建立在法语的“模棱两可”(“ambiguous”)之上的,如法语中“tu”和“vous”都可以表示英语的“you”即“你”。但是实际上,“vous”还有“您”即“你们”的意味。很多法国哲学问题都是建立在诸如此类的法语语法的模棱两可上的,而中文或英文中并没有对应的“模棱两可”,所以在翻译时,有必要用括号标注清楚。很多观念和理论的标准会在翻译中削弱甚至消失,但是另一些则“屹立不倒”,那么我们可以说其真正具备优秀甚至可以说“伟大”内涵即普遍的价值。

翻译在有些情况下可谓是“试金石”,如“善有善报,恶有恶报”这个观念,在小说的翻译中能够很有效地保留,并具有跨越中西方的表述力。又如在中西方口碑及销量俱佳的《廊桥遗梦》,它所展现的女主人公在家庭与爱情之间的强烈挣扎的主题,虽然中国读者也许无法完全赞同一些细节,但是对于主题的渲染会很容易达到“共振”,这些在翻译中都是未丢失的。但如以《红楼梦》为代表的中国古典小说,它的受欢迎程度在西方很有限,是有一部分西方读者希望了解和阅读这部中国名著的,但在翻译中改变太多,让这种尝试望而却步。而《三体》则不同,科幻小说在西方本来就阅读基础甚广,而且其中的外星人等早已出现在西方的小说、电影中,家喻户晓,读者并不陌生。相比之下“宝玉”以及他的“爱情”实在离美国的生活太遥远了,会让读者觉得陌生。

再如莎士比亚的作品,因为他的写作实属上乘,他的作品带给读者的不仅是故事内容,还有语言的表述和撰写风格。但一经翻译,如其《仲夏夜之梦》的中译本,我认为语言平淡,很多其中风味已经丧失了。这个现象很好理解,对于读者,在阅读中国小说的英文版时,不仅关注这个故事,还有它的表述方式。如果语言流失不多,原著与译本似乎差不多“等重”,那么译本兼顾了内容和表述方式。如托尔金的《魔戒》,实际上他是为了让这个故事展现旧日风貌而使用了英文旧文体撰写的。如,他会使用很多名词加形容词,再加形容词的方式,而这在现代英语中早已是抛弃不用的,形容词会置于名词之前起修饰作用,见下表。

表述方式 Old fashioned style Modern English语法 n+adj+adj adj+adj+n例子 A land great and wide A great and wide land

又如现代英语中“I go to Rivendell”( Rivendell:瑞文戴尔,即《魔戒》中地名幽谷、又译为林谷)在托尔金的著作中变成“to Rivendell I go”,这是一种古体英语的风格和“味道”的保留,但在中译本很难再现。当然,在一些优秀的中译本中,译者会用相应的中文古语或文法来弥补这一不足,如成语。如有两部台湾译本,为了保留这种古文风译者用了中文古语做了相应的替代。

陈:这些对中国文学、文化的“走出去”,尤其是传统文化在西方的传播有怎样的启示呢?

艾:这个问题我想试举一例说明。如我每次到中国,都会强烈感觉一个问题即中国的魔幻小说是为儿童而作的儿童文学作品,并且绝大部分中国的魔幻小说早已被归纳在儿童文学范围内了。2001年我在北京大学讲学,就请教了一位中国学者这个疑问,他回答是因为魔幻小说的目标读者群就是儿童。但是这一点,在西方则完全不同。西方的科幻小说是在19世纪开始真正进入繁荣时期,这一时期的代表作如儒勒·凡尔纳(Jules Gabriel Verne,1828—1905)的《海底两万里》和乔治·威尔斯(H.G.Wells,1866—1946)的《时间机器》及《星际战争》等,这些小说在中国也非常著名。但它们在西方开始不是为儿童而作的,而是成人的读物,在科幻与想象之下是深刻的含义,这一点比中国有先行性。而西方魔幻小说兴起的转折点是1937年《魔戒》的出现,这种转变恰恰是一个重要信号的释放:西方读者阅读的口味的变化。实际上,在西方读者眼中《西游记》由于它的内容使得它被归为儿童文学范围下的魔幻小说。西方的科幻及魔幻小说往往有一个较宏大的想象视野。而来自中国的科幻小说,更有一股新鲜的异国风情,这对于中国文学走出去是一个很现实而确切的启发。

还有一点早已成为共识,即如果受众是英语读者,即中译英,那么英文为母语的译者更佳,反之,如果受众为中文读者,即英译中,那么中文为母语的译者更佳。但是从深层次而言,如维根斯坦因曾说过:“对语言的驾驭实质上是对一种生活方式的驾驭”,我认为任何一种语言都只建立在一种生活方式之上。如中国古典小说所印刻的生活方式当然亦非现代人的生活方式,但是年代并不那么久远,有一些甚至能让我们觉得离现代生活方式较接近。而另一些作品的“距离”则会让读者阅读颇费周折,以致可能会“望而却步”“退避三舍”。那么一部真正上乘的中国文学作品,它所蕴含的核心价值和意义,不仅能经历不同语种的变迁,甚至还应该在这种变迁中被赋予新的内容及价值。换言之,只有具备了这样核心价值和意义的中国传统文学、文化才能经得起时间的检验。

杂志排行

国际比较文学(中英文)的其它文章

- 胖女人,野性的惊喜

——以珍妮·萨维尔的作品为例探讨西方女性身体形象* - Formative and Alternative Reading of Scripture: IchijKaneyoshi’s Interpretation of the Nihon shoki in Fifteenth-Century Japan*

- 对同一个“摩西”,打开“等待”的方式不同

——从跨文本对话角度评莫言新作《等待摩西》* - 从欧洲比较语言史看语族概念的形成* #

- China after Japan’s“Dawn to the West”: Modern Japanese Literature through the Eyes of a Chinese Scholar*

- 讲述灾难的方式:列宁格勒大围困诗歌研究*