松嫩平原中部农作物空间格局时空变化

2019-12-11刘克宝陆忠军刘艳霞

刘克宝,陆忠军,付 斌,辛 蕊,黄 楠,刘艳霞,李 杨

(1. 黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所,哈尔滨150086;2. 农业农村部农业遥感重点实验室,北京100081)

0 引言

农作物空间格局是一个地区或生产单位作物种植结构、熟制与种植方式的空间表达[1],是了解农作物种类、结构、分布特征的重要信息,也是进行作物结构调整和优化的依据[2],其时空分布受自然资源条件和市场经济行为影响,具有空间集聚性和时序动态性[3],其特征及时空动态变化是农业地理和可持续农业发展的重要基础,特别是在农业生态系统的陆地碳排放、全球变化对区域农业生产、农业发展的影响以及作物模式的动力学机理及模拟模型等方面[4]。

可持续的农作物空间格局有利于粮食安全、农业资源的利用和保护,为保障国家粮食安全,保护农业资源,国家自2014年相继出台了相关的文件,一是政策方面:(1)种植结构调整政策:2015年11月农业部下发《镰刀湾地区玉米结构调整的意见》,调减玉米面积;2017年2月5日,国家公开发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新功能的若干意见》,统筹调整粮经饲种植结构,优化农业区域布局;(2)耕地保护政策:2015年,黑土地保护利用试点项目实施;2016年5月20日,《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》实施。二是补贴方面:2014年实施了大豆目标价格补贴试点,自2017年起,将大豆目标价格补贴调整为大豆生产者补贴,与玉米生产者补贴统筹衔接;水稻最低保护价政策从2017年开始降低。在国家供给侧结构改革和土地资源保护政策相继出台的背景下,对作物时空格局变化进行分析,对国家农业政策的制定和实施具有重要的理论和实际意义[5]。

农作物空间格局及其时空动态变化研究已经成为地理学和生态学的前沿和热点研究问题,其信息获取主要有3种方法:基于统计数据的方法、基于遥感信息的方法以及基于空间模型的方法。刘珍环等[6]利用县级农业统计数据,综合运用时序变化趋势、空间集聚分析等方法,从种植结构类型和种植比例变化趋势分析了1980年以来中国县域种植结构的时空特征。潘晓卉等[7]基于2005—2015年东北地区40个市/盟主要粮食作物播种面积数据(统计数据),分析东北地区主要粮食作物种植结构时空变化。余强毅等[8]在农作物空间格局变化模拟模型(an agent-based model for simulating crop pattern dynamics,CroPaDy)概念化设计的基础上,借助MATLAB平台开放性、矩阵运算能力强等特点,实现CroPaDy模型的数值模拟,并以黑龙江省宾县调查数据为依据,完成模型的区域实证;夏天等[9]研究并提出农作物空间格局动态变化模型(Crop Pattern Simulator,CROPS)的可行架构,并选取我国东北三省进行试验,耕地空间格局模拟精度达到90%,农作物空间格局模拟精度达到75%;谭杰扬等[10]、刘珍环等[11]利用作物空间分配模型(SPAM—China)模拟东北三省作物时空分布特征。刘航等[12]利用Landsat TM/OLI遥感影像,以遥感、地理信息系统技术为支撑,利用随机森林方法提取大豆空间分布信息,并结合景观格局指数分析松嫩平原大豆种植结构时空演变特征。陆忠军等[13]利用人工目视解译中高分辨率卫星数据(TM5、SPOT2/4),结合自然生态背景(坡度、积温、地表径流),分时段分析1993—2011年黑龙江省水稻时空变化。

以上基于统计数据和空间模型的作物空间格局变化分析的研究中,均未描述作物之间的面积相互转换以及种植方式(轮作、连作);而基于遥感手段的作物种植结构时空变化分析多以长时段年间节点主要作物或单一作物时空变化分析为主,忽略了农业政策背景下年际间作物空间格局的剧烈变化,同样无法获得作物种植方式(轮作、连作)。基于此,文章选择松嫩平原中部的海伦市为研究区域,以2014—2018年为研究时段,以中高分辨率卫星数据提取的农作物空间分布数据为基础,系统深入分析该时段内年际间作物种植结构时空变化特征及种植方式变化,为黑龙江省种植结构调整与优化布局提供科学依据和对策以及土地可持续利用建议。

1 材料与方法

1.1 研究区域

松嫩平原是国家重要的商品粮基地,是国家种植结构调整的重点区域,农民种植作物主要受大田作物间比较效益、国家政策的影响,但目前针对该区域作物空间格局的研究较少。

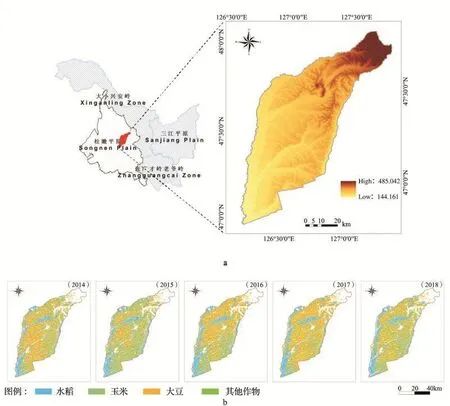

图1 2014—2018年研究区位置和作物空间分布图:a.研究区位置;b.作物空间分布Fig.1 Location of study area and crops spatial distribution map from 2014 to 2018

为兼顾研究的典型性和代表性,该研究选择海伦市为研究区域,海伦市隶属于黑龙江省绥化市,地处松嫩平原和小兴安岭余脉的过度地带,松嫩平原中部,是世界三大黑土地之一,属寒温带大陆性气候,四季分明,降水集中,有效积温2 200~2 400℃,年降水量500~600 mm。主要农作物有大豆、玉米、水稻等粮食作物和亚麻、烤烟等经济作物,享有中国优质大豆之乡、中国高淀粉玉米之乡、中国甜菇娘之乡、中国甜菜之乡、中国籽鹅之乡“六乡”美誉,是国家重要的商品粮基地县,是大豆、玉米种植的交错地带,是2015年东北4省(区)17个县(市)开展黑土地保护利用试点项目县之一。

1.2 数据

行政边界线采用2012年全国1∶100万分县行政边界线;作物空间分布数据为遥感手段获得的2014、2015、2016、2017和2018年共5年的遥感数据,该数据的耕地和水稻采用人工目视解译获得,旱田作物(大豆、玉米和其他作物)采用计算机自动分类辅助人工目视解译,其中2014年和2015年作物空间分布使用的卫星数据源为Landsat8 OLI(30 m),2016、2017和2018年3年使用Sentinel-2A(10 m)为主要数据源,Landsat8 OLI(30 m)为补充数据源。

1.3 分析方法

该文综合运用数理统计和GIS空间分析等方法,分析年际间主要农作物类型变化量及幅度、轮作方式等方面的时空变化规律。具体如下。

(1)作物种植比例S,反映耕地内部种植结构特征。

式(1)中,Ai是作物类型i的总面积,其中A1+A2+…+Ai=100。

(2)作物类型变化幅度ΔS。表示某种作物在一段时期内的面积变化比例。

式(2)中,S(i,t1)和S(i,t2)分别为研究初期t1和末期t2某一作物类型i的面积。

(3)作物变化方向时空变化分析。作物变化方向时空变化分析为分别叠加邻近两年的作物空间分布数据,分析各作物(水稻、玉米、大豆和其他作物)不变区域、增加区域和减少区域。

(4)旱田作物轮作方式时空变化分析。叠加年际间作物空间分布数据,将公共区域内的作物轮作方式划分为:玉米—大豆、玉米—其他作物、大豆—玉米、大豆—其他作物、其他作物—玉米和其他作物—大豆6种轮作方式,并进行年际间面积统计分析。

(5)旱田作物轮作次数分析。叠加2014、2015、2016、2017和2018年作物空间分布结果,选取5年旱田公共区域,将旱田作物轮作次数分为0、1、2、3和4次,并对面积进行统计,分析各轮作次数中各轮作时段所占的面积。

2 结果及分析

2.1 农作物空间分布精度评价

农作物空间分布精度评价使用野外调查的验证点作为评价标准,将验证点与耕地矢量解译图斑进行空间叠加,计算落在各作物地块内的点数,进行精度评价。2018年共采集地面验证点991个,其中水稻219个、玉米283个、大豆465个、其他作物24个,结果显示水稻、玉米、大豆和其他作物定性精度分别为97.26%、95.41%、96.99%和95.83%,总体精度为96.57%。

2.2 农作物种植比例及面积时空变化分析

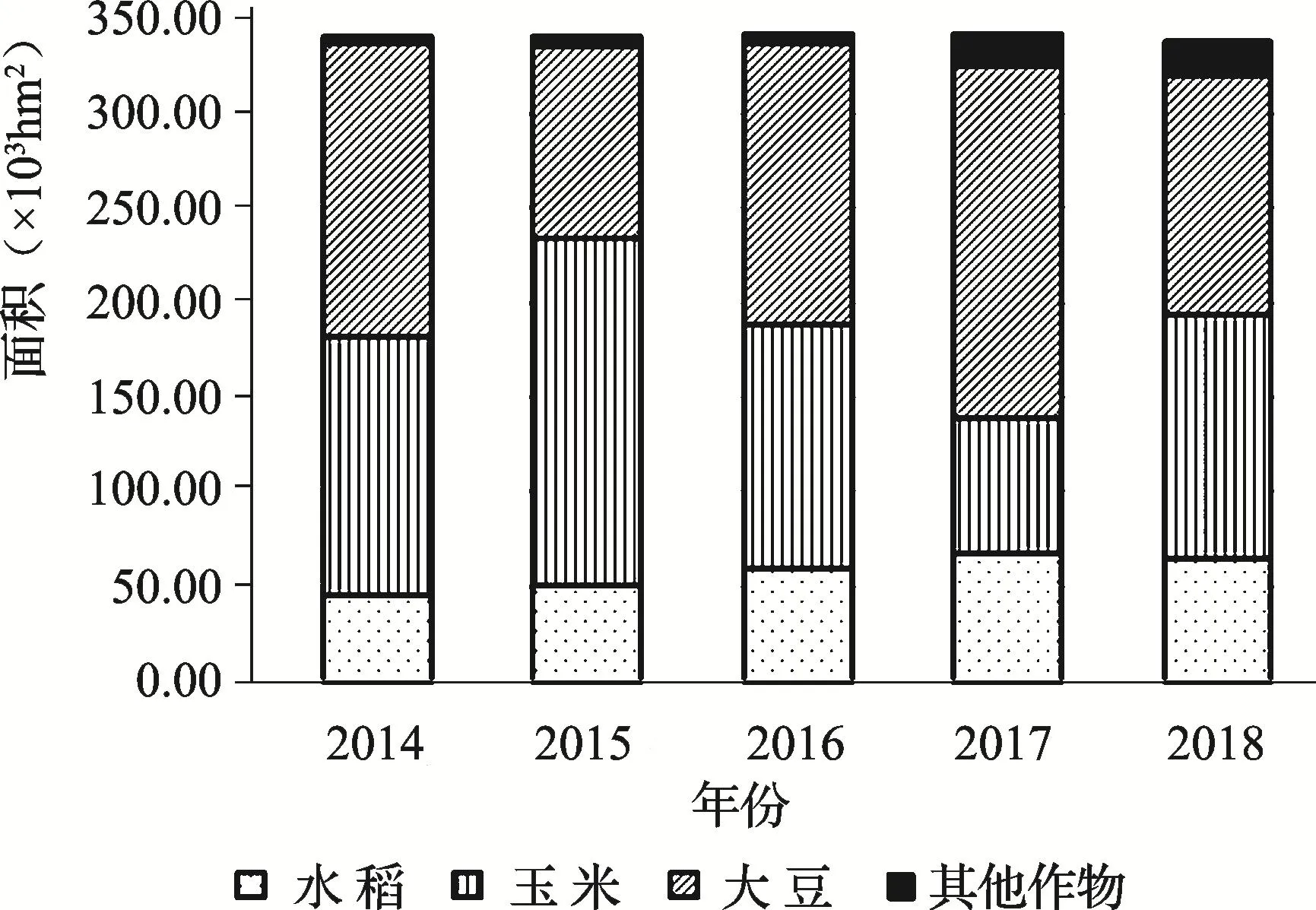

图2 2014—2018年农作物面积及比例Fig.2 Map of crop area and planting scale from 2014 to 2018

表1 2014—2018年作物面积统计Table 1 Statistical of crop area from 2014 to 2018 hm2

据图2,表1可知,2014年作物种植比例(水稻∶玉米∶大豆∶其他作物)为14∶40∶45∶1,旱田占耕地面积的86.64%,水稻占13.36%;2015年作物种植比例为15∶54∶30∶1,旱田占耕地面积的85.08%,水稻占14.92%;2016年作物种植比例为17∶38∶43∶2,旱田占耕地面积的82.48%,水稻占17.52%;2017年作物种植比例为20∶21∶54∶5,旱田占耕地面积的80.34%,水稻占19.66%;2018年作物种植比例为19∶38∶38∶5,旱田占耕地面积的80.75%,水稻占19.25%。

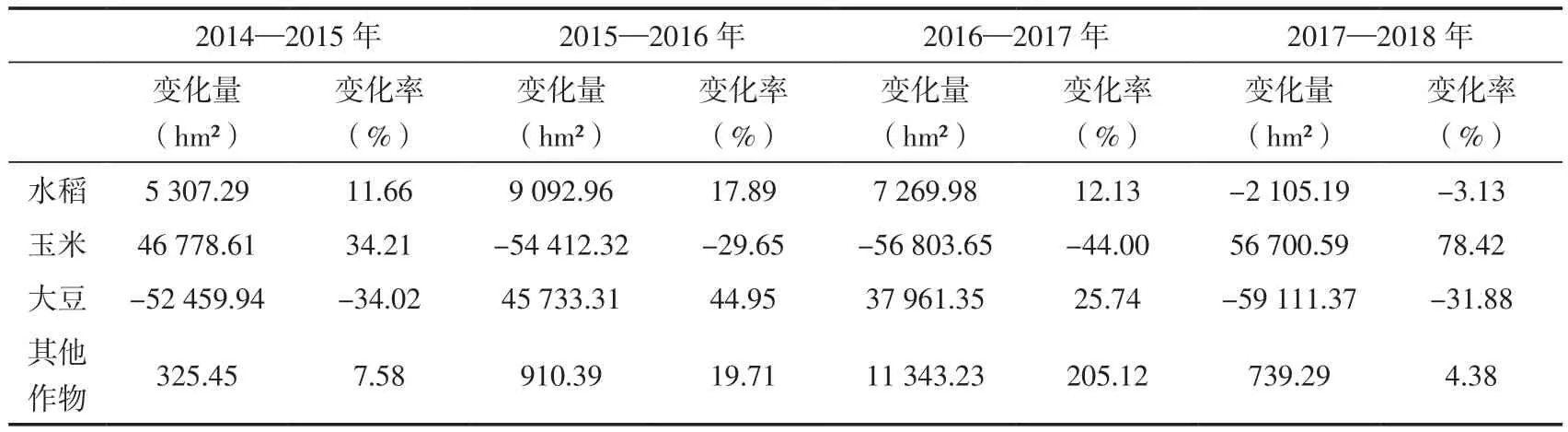

表2 2014—2018年作物年际变化Table 2 Interannual variation of crops from 2014 to 2018

由表2可知,4个时段中,水稻在前3个时段的种植面积持续增加,2017—2018年减少,4个时段面积变化幅度分别为11.66%、17.89%、12.13%和-3.31%;玉米2014—2015年种植面积增加,2015—2017年面积持续减少,2017—2018年面积增加,4个时段面积变化幅度分别为34.21%、-29.65%、-44.00%和78.42%;大豆2014—2015年种植面积减少,2015—2017年面积持续增加,2017—2018年面积减少,4个时段面积变化幅度分别为-34.02%、44.95%、25.74%和-31.88%;其他作物种植面积在4个时段持续增加,且面积变化幅度分别为7.58%、19.71%、205.12%和4.38%。

2.3 作物变化方向时空特征分析

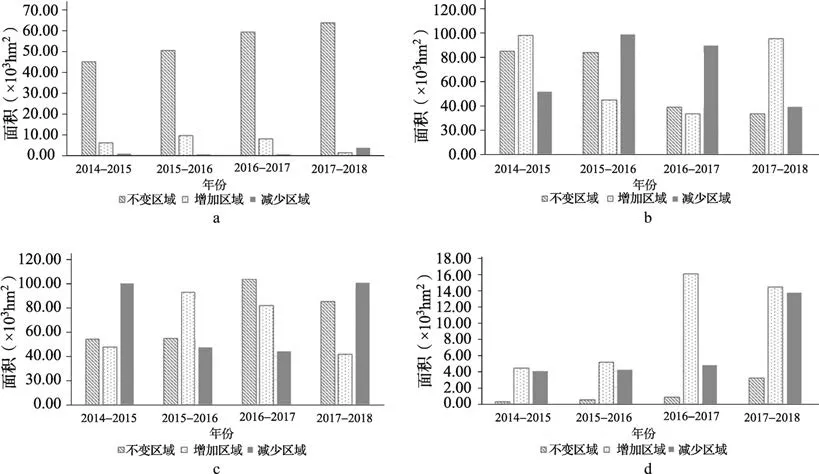

由图3a可知,2014—2015、2015—2016、2016—2017和2017—2018年4时段水稻不变区域的面积分别为45 011.92、50 541.44、59 446.14、63 805.81 hm2,分别占各时段初期水稻面积的98.90%、99.46%、99.22%、94.98;增加区域的面积分别为5 805.82、9 369.26、7 734.54、1 269.67 hm2;减少区域的面积分别为498.54、276.30、464.57、3 374.87 hm2。

图3 2014—2018年作物4个时段面积变化:a.水稻;b.玉米;c.大豆;d.其他作物Fig.3 Crop area variation in 4 periods from 2014 to 2018

由图3b可知,4时段玉米不变区域的面积分别为85 100.10、84 221.16、39 059.24、33 271.83 hm2,分别占各时段初期玉米面积的62.24%、45.89%、30.25%、46.02%;增加区域的面积分别为98 415.50、44 882.12、33 240.39、95 728.38 hm2;减少区域的面积分别为 51 636.89、99 294.44、90 044.04、39 027.80 hm2。

由图3c可知,4时段大豆不变区域的面积分别为54 187.09、54 747.05、103 527.78、84 931.86 hm2,分别占各时段初期大豆面积的35.14%、53.81%、70.20%、45.80%;增加区域的面积分别为47 553.20、92 726.55、81 907.17、41 391.72 hm2;减少区域的面积分别为 100 013.14、46 993.24、43 945.83、100 503.08 hm2。

由图3d可知,4时段其他作物不变区域的面积分别为231.02、433.60、791.81、3 137.08 hm2,分别占各时段初期其他作物面积的5.38%、9.39%、14.32%、18.59%;增加区域的面积分别为4 388.60、5 096.41、16 081.43、14 475.45 hm2;减少区域的面积分别为 4 063.15、4 186.04、4 738.19、13 736.16 hm2。

2.4 旱田轮作方式时空变化分析

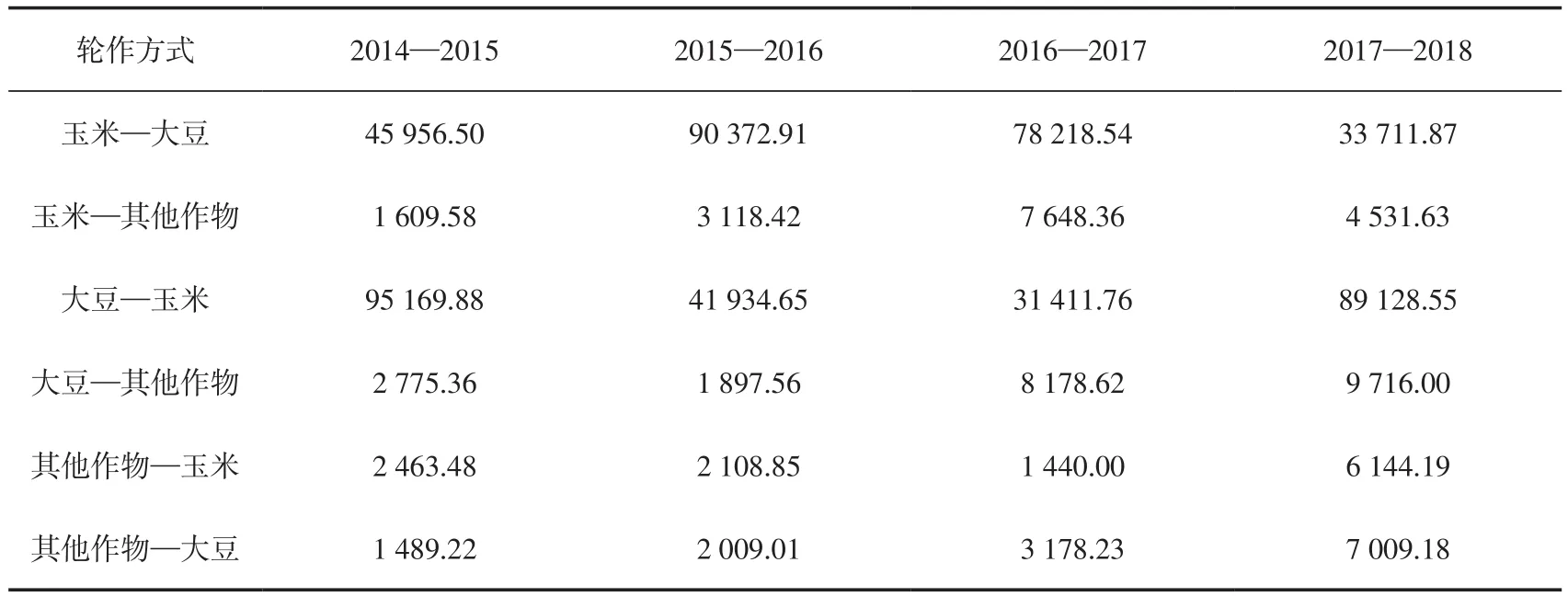

表3为作物轮作面积统计结果。

表3 年际间作物轮作面积统计Table 3 Statistical of interannual crop rotation area hm2

结果显示,2014—2015年,旱田公共区面积为288 982.23 hm2,轮作区面积为149 464.02 hm2,占年际间旱田公共区面积的51.72%。其中旱田轮作方式玉米—大豆面积为45 956.50 hm2,占轮作区域面积的30.75%;玉米—其他作物面积为1 609.58 hm2,占轮作区域面积的1.08%;大豆—玉米面积为95 169.88 hm2,占轮作区域面积的63.67%;大豆—其他作物面积为2 775.36 hm2,占轮作区域面积的1.85%;其他作物—玉米面积为2 463.48 hm2,占轮作区域面积的1.65%;其他作物—大豆面积为1 489.22 hm2,占轮作区域面积的1.00%。

2015—2016年,旱田公共区面积为280 843.19 hm2,轮作区面积为141 441.41 hm2,占年际间旱田公共区面积的50.36%。其中旱田轮作方式玉米—大豆面积为90 372.91 hm2,占轮作区域面积的63.89%;玉米—其他作物面积为3 118.42 hm2,占轮作区域面积的2.21%;大豆—玉米面积为41 934.65 hm2,占轮作区域面积的29.65%;大豆—其他作物面积为1 897.56 hm2,占轮作区域面积的1.34%;其他作物—玉米面积为2 108.85 hm2,占轮作区域面积的1.49%;其他作物—大豆面积为2 009.01 hm2,占轮作区域面积的1.42%。

2016—2017年,旱田公共区面积为273 429.48 hm2,轮作区面积为130 075.51 hm2,占年际间旱田公共区面积的47.57%。其中旱田轮作方式玉米—大豆面积为78 218.54 hm2,占轮作区域面积的60.13%;玉米—其他作物面积为7 648.36 hm2,占轮作区域面积的5.88%;大豆—玉米面积为31 411.76 hm2,占轮作区域面积的24.15%;大豆—其他作物面积为8 178.62 hm2,占轮作区域面积的6.29%;其他作物—玉米面积为1 440.00 hm2,占轮作区域面积的1.11%;其他作物—大豆面积为3 178.23 hm2,占轮作区域面积的2.44%。

2017—2018年,旱田公共区面积为271 578.64 hm2,轮作区面积为150 241.42 hm2,占年际间旱田公共区面积的55.32%。其中旱田轮作方式玉米—大豆面积为33 711.87 hm2,占轮作区域面积的22.44%;玉米—其他作物面积为4 531.63 hm2,占轮作区域面积的3.02%;大豆—玉米面积为89 128.55 hm2,占轮作区域面积的59.32%;大豆—其他作物面积为9 716.00 hm2,占轮作区域面积的6.47%;其他作物—玉米面积为6 144.19 hm2,占轮作区域面积的4.09%;其他作物—大豆面积为7 009.18 hm2,占轮作区域面积的4.66%。

2.5 旱田作物轮作次数分析

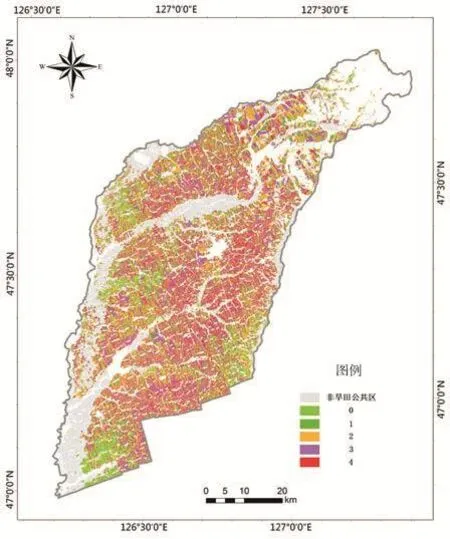

图4 2014—2018年轮作次数空间分布图Fig.4 Map of crops rotation number from 2014 to 2018

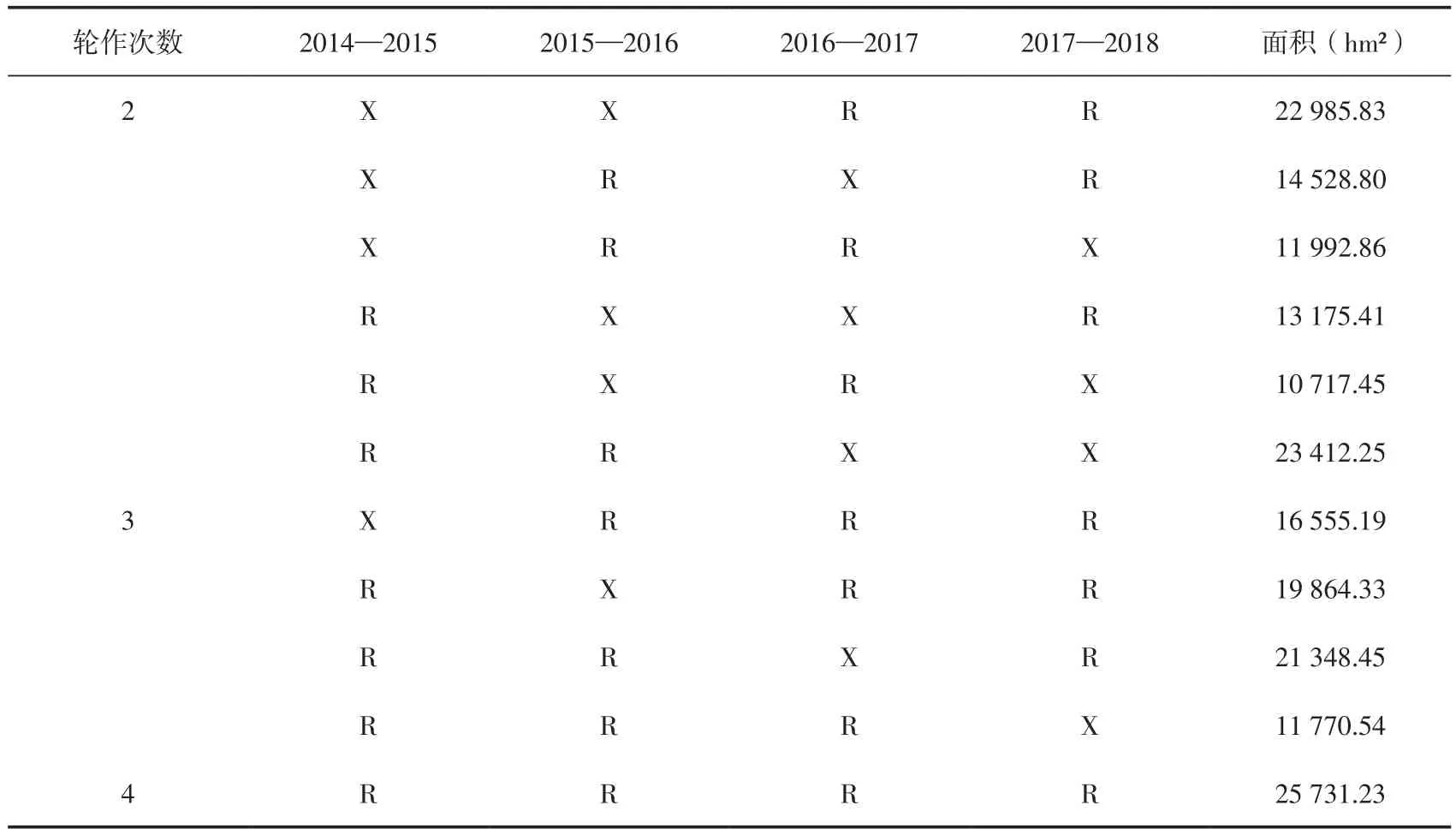

表4 2014—2018年各轮作情况面积统计Table 4 Statistical data of area for each crop rotation period from 2014 to 2018

续表4

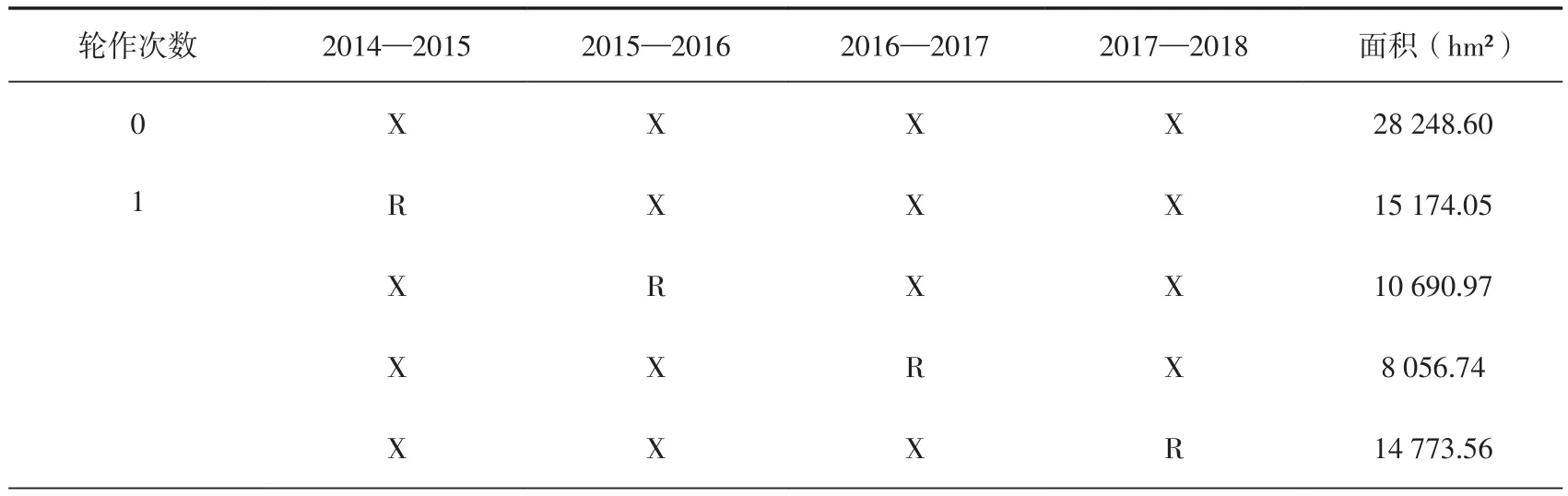

由表4可知4个时段旱田公共区作物轮作次数分别为0次、1次、2次、3次、4次的旱田面积分别为28 248.60、48 695.32、96 812.60、69 538.50、25 731.23 hm2,分别占旱田公共区面积的10.50%、18.10%、35.99%、25.85%、9.56%。

其中轮作0次和4次的只有1种轮作模式。轮作1次的旱田区域中,包含4种轮作模式,即仅2014—2015年轮作的面积为15 174.05 hm2,占1次轮作面积的31.16%;仅2015—2016年时段轮作的面积为10 690.97 hm2,占1次轮作面积的21.95;仅2016—2017年轮作的面积为8 056.74 hm2,占1次轮作面积的16.55%;仅2017—2018年轮作的面积为14 773.56 hm2,占1次轮作面积的30.34%。

轮作2次的旱田区域中,包含6种轮作模式,即仅2014—2015年和2015—2016年轮作的面积为23 412.25 hm2,占2次轮作旱田面积的24.18%;仅2014—2015年和2016—2017年轮作的面积为10 717.45 hm2,占11.07%;仅2014—2015年和2017—2018年轮作面积为13 175.41 hm2,占13.61%;仅2015—2016年和201—2017年轮作面积为11 992.86 hm2,占12.39%;仅2015—2016年和2017—2018年轮作的面积为14 528.80 hm2,占15.01%;仅2016—2017年和2017—2018年轮作面积为22 985.83 hm2,占23.74%。

轮作3次的旱田区域中,包含4种轮作模式,即仅2014—2015年、2015—2016年和2016—2017年轮作的面积为11 770.54 hm2,占3次轮作面积的16.93;仅2014—2015年时段、2015—2016年和2017—2018年轮作的面积为21 348.45 hm2,占30.70%;仅2014—2015年、2016—2017年和2017—2018时段年轮作的面积为19 864.33 hm2,占28.57%;仅2015—2016年、2016—2017年和2017—2018年轮作的面积为16 555.19 hm2,占23.81%。

3 结论

利用中高分辨率卫星数据(Landsat 5 TM、Landsat 8 OLI、Sentinel-2A)获得的耕地内部作物分布数据,运用数理统计方法,分析海伦市2014—2018年5年间作物空间格局时空变化特征,主要结论如下。

(1)5年间海伦市作物空间格局发生了较大的变化,水稻总体呈增长趋势,其种植面积和比例2017年之前持续增加,年增长率超过10%,2018年略有降低;玉米、大豆种植面积和比例总体呈下降趋势,年际间波动剧烈,且变化趋势相反;其他作物种植面积和比例持续增加,种植比例提高近5倍。

(2)2014—2015年、2015—2016年、2016—2017年、2017—2018年4个时段中旱田轮作区域面积高于45%,2017—2018年最高,达到55.32%;玉米和大豆之间的轮作比例总体呈下降趋势,但玉米和大豆之间的轮作为主要的轮作方式,高于轮作面积的80%;4个时段均轮作的区域面积不足旱田公共区面积的10%,玉米、大豆的重茬和迎茬仍较为普遍。

4 讨论

(1)国家农业供给侧改革政策的实施,对松嫩地区的作物种植结构产生了较大的影响,对种植结构的调整起到了积极的推进作用:旱田中玉米、大豆的种植比例降低,其他作物比例升高,水稻面积回落,旱田轮作比例呈增高趋势。同时,伴随着农村土地30年不变政策和土地流转政策的实施,城镇化的不断推进,以及农村机械化和规模化程度不断提高,种植模式正一步一步从小农户经营向土地规模经营的方式转变,同时,我国大豆、玉米收益受进出口价格、政策性补贴等因素的影响较大,农民种植大都根据前一年的种植收益来决定下一年的种植作物,导致黑龙江省的玉米、大豆面积年际间波动巨大,农民收入易受冲击,制定稳定、长期、综合的农业政策,合理规划作物空间格局,对于保障国家粮食安全、合理引导农民种植,保护农民利益、提高农民收入、保护耕地可持续利用起到积极的作用。

(2)黑龙江省的轮作主要是玉米和大豆轮作,不利于耕地的可持续利用,目前,小麦是黑龙江省的第三大旱田作物,但是面积仅为10.2万hm2[14]且主要种植于嫩江、北安、五大连池以北,收益低,农民不愿意种植。建议根据地形、积温、降水等自然条件,选择适宜的作物,与玉米、大豆建立科学合理的“三三制”轮作制度。