《新四军军歌》在战斗的血火中诞生

2019-12-11袁振威

★ 袁振威

当我还是个青年学生的时候,陈毅伯伯曾对我说:“你爸爸是著名的宣传鼓动家,很有才华,《新四军军歌》就是在他的主持下创作的。”

1939年2月,周恩来到新四军军部视察。在一次会议上,他和新四军的领导同志一起商定了新四军“向南巩固、向东作战、向北发展”的战略方针,大家都非常兴奋。叶挺提出:“我们应该写一首军歌反映这个方针,让全军将士都知道我们的奋斗目标。”与会者异口同声表示赞成。项英当即表示:“叶军长的意见很好,一首高水平军歌的作用可大了,相当于为新四军编写了一本教科书,可大大提高我军的战斗力,这一点我有亲身的体验。中央苏区第一方面军取得第三次反‘围剿’胜利后,方面军总政治部向所属部队发出通知学唱《三期革命战争胜利歌》。当敌人发起第四次‘围剿’时,我们一方面军各部队无论在战前动员还是在行军途中都高唱《三期革命战争胜利歌》,提高了部队的士气,坚定了必胜的信念,战斗力大大增强。所以创作军歌的工作很迫切,这件事就这么定了。前方忙于作战,我们军部又人才济济,就在军部征集歌词然后配曲。现在大家都很忙,我的意见还是各司其职,军歌的创作由国平来抓。国平作词是行家,我前面说的《三期革命战争胜利歌》就是国平写的。他抓军歌的创作是最合适的。”接着,项英明确了军歌的创作要求:“第一,应宣传我军的光荣历史和优良传统。第二,要明确我军的宗旨和目标。第三,军歌应该是进军的号角,能催人奋进勇往直前。只有这样,才是一首好的军歌。”袁国平表示:“创作军歌是政治部分内的事,作为政治部主任责无旁贷,但我对三年游击战争的情况了解不多,还请各位指导。”陈毅讲:“我正在写一首诗,待完成后可供你参考。”项英则说:“我给中央的三年游击战争的报告你也可以看看。”

袁国平按项英的要求,着手征集歌词,为此《抗敌报》还专门刊登了征稿启事。很快,政治部宣传部长朱镜我、战地服务团团长朱克靖及袁国平本人先后拿出了各自的初稿。朱镜我及时在政治部组织了讨论,一致认为其中一篇完全符合项英对军歌的要求,确定以此为基础进一步优化。陈毅回到江南以后于3月底完成了叙事诗《十年》的撰写。4月上旬袁国平收到了陈毅的诗稿及附信。信中说:“因在军部滞留的时间较长,积压许多军务急需处理,又要忙于传达周副主席和军部的指示,为军歌作词之事只能作罢。现将诗稿寄来以供参考。”袁国平收到稿子后,即责成朱镜我考虑是否可改成歌词。朱镜我和时任《抗敌报》副主编马宁先后着手修改,均感到此诗结构严密、逻辑性强,改动一字都困难。马宁还说,《十年》是叙事诗,与歌词不是一个文体,很难改成歌词。

袁国平决定召开会议进行讨论。参加会议的除袁国平、朱镜我、马宁、朱克靖和政治部秘书长黄诚以外,还有副参谋长周子昆、军部秘书长李一氓等。朱镜我主持会议并汇报了有关情况。会议一致认为政治部原选定的稿子完全符合军歌的要求,已经反映了《十年》的基本精神和主要内容。遂在此基础上吸收了《十年》及其他来稿的可取之处,做了进一步修改后,决定将其发军部和各支队征求意见,同时交何士德谱曲。

陈毅收到军歌歌词征求意见稿以后,在给军部的信中,认为歌词很好,表示赞同并建议将“光荣北伐,武昌城下,镌刻着我们的姓名”中的“镌刻”改成“血染”。

征求意见稿返回军部后,在政治部讨论时,政治部秘书长黄诚觉得“镌刻”更为深刻些,因为自北伐以来,国民党中的将领常抹煞共产党在北伐中的作用和功绩,而“镌刻”寓意彰显了在北伐战争中,共产党人的功绩是彪炳史册的。而袁国平则认为革命战争总是要流血牺牲的,他觉得陈毅同志提出的修改意见将“镌刻”改为“血染”也是可取的。针对不同的意见,袁国平最终拍板采纳陈毅的意见,将“镌刻”二字改成“血染”。经何士德谱曲后,即决定在《抗敌》杂志上发表,袁国平认为《十年》甚佳,也一并发表。因为当时没有铅印歌谱的条件,在1939年5月15日《抗敌》杂志第3 号仅以“集体创作”署名发表了《新四军军歌》歌词(未定稿)。此后,一些歌词征集稿也陆续在《抗敌》杂志或《抗敌报》上刊登,军部在不断修改中优化着歌词内容。1939年6月15日,《抗敌》杂志第4 号上以“集体作词、何士德作曲”发表了《新四军军歌》。此时,其歌词已经与最后定稿相差无几,其明显不同之处是,第一句用的是“镌刻”而不是“血染”(这是因为还有人对用“血染”代替“镌刻”持不同意见)。直到同年10月12日,军部才以命令的形式将军歌歌词确定下来。

1965年2月的一天,陈毅伯伯和张茜阿姨把我接到他们中南海的家里,向我讲述了有关我父亲袁国平的一些往事。陈毅伯伯对我说:“你爸爸很有才华,红军时期就编写剧本,创作歌曲、诗词,在长征中他用原韵和了毛主席的长征诗。他常常骑在马上打腹稿,下马就是一篇好文章;在新四军他主持创作新四军军歌,还写了《别了,三年的皖南》的歌词,写了很多好文章,他是有名的宣传鼓动家,很会做政治工作。”接着他饶有兴趣地跟我讲了新四军军歌的创作过程。他说:“我看了军部寄来的征求意见稿后,感到非常满意,完全符合我的意思。”陈伯伯接着跟我讲:“我骑在马上拿着歌词,边走边哼。‘光荣北伐,武昌城下,镌刻着我们的姓名’……‘镌刻镌刻’……哼着哼着,我觉得‘血染’更好。”因此,陈毅伯伯在给军部的信中,建议将“光荣北伐,武昌城下,镌刻着我们的姓名”中的“镌刻”改成“血染”。他还风趣地对我说:“‘血染’这两个字可是我骑在马上哼出来的哦!”

他接着又说:“你爸爸竟能指导音乐家何士德谱曲。他真是有才,是新四军的三大才子之一。”我问:“还有谁?”他说:“还有李一氓。”在陈伯伯停顿的片刻,我迫不及待地追问:“那还有一个呢?”他哈哈一笑,回答说:“我嘛!”

20世纪80年代中期,我在岳父惠浴宇家中遇到马宁前辈。他听说我是袁国平的儿子,非常高兴,便邀我到住处江苏省委招待所交谈,动情地讲述了我父亲对他的器重与关心。

他说:“袁主任对工作要求很高,一丝不苟,重要的社论大都是他自己撰写。发现问题总是耐心指导修改,实在不满意,就自己动手,从不训人。”马宁还自豪地说:“你爸爸对我工作是很满意的,他一面给我压担子,一面鼓励我。1939年抗战两周年纪念时,恰逢《抗敌报》创办一周年。毛主席、朱总司令为《抗敌报》取得的成绩联名寄来祝贺信。你爸爸说:‘马宁办报出了大力气,把信交给他保存。’同志们都羡慕地说,这是对我的最高奖赏。”

马宁叔叔说,解放初期他在南京看望过我母亲。那次他和我母亲谈了许多当年新四军在皖南的往事,其中就有《新四军军歌》的创作过程。接着,他又绘声绘色地跟我讲述了关于军歌的一些佚事。他说:“你父亲接受主持创作《新四军军歌》的任务后,就叫我在《抗敌报》上刊登了征稿启事。来稿虽然很多,但内容都比较肤浅。有一天,朱镜我交给我一首诗稿,即《十年》,说袁主任让我们考虑一下,看能否改成歌词。我接过诗稿一读,就感到是一首好诗。它内容丰富,深入浅出,道出了新四军的光辉历史,很有气势;但结构严密,逻辑性很强,很难改动。于是,几天后我找到朱镜我说,《十年》是叙事诗,写得好,有气势。然而它与歌词不是一个文体,用它修改歌词等于创作,我从来就没有写过歌词,这个任务我无法完成。朱镜我笑着说,我也是改了几天改不出来,就请你修改。”马宁叔叔最后对我说:“朱部长向袁主任汇报后,你父亲召开会议进行了讨论,一致认为政治部原选定的歌词已经反映了《十年》的基本精神和主要内容。在讨论中,决定吸收《十年》和其他来稿的长处后,就将此稿发军部和各支队征求意见,同时交何士德谱曲。”

何士德是中国当代一流的音乐家、作曲家、指挥家,时任新四军政治部文化队队长。他从小爱好音乐,曾学习过广东民谣和西方音乐。青年时期积极投身于学生运动,1935年“一二·九”运动以后,参加了党领导的以聂耳、冼星海为代表的抗日救亡歌咏活动。1937年8月,何士德当选为“上海国民救亡歌咏协会”副主席兼总指挥,并担任上海歌咏界战时服务团团长,致力于以革命音乐唤起民众抗日。10月在南昌参加了新四军,第二年参加了中国共产党。1939年2月,何士德到新四军军部工作。所以,何士德是为《新四军军歌》谱曲的最佳人选。

袁国平在自己构思歌词的同时,还和曲作者何士德商量如何搞好谱曲。他向何士德着重说明了歌词产生的背景,详细地讲述了皖南的战略环境、新四军的发展方针,强调歌词要突出东进抗敌和向敌后进军的思想,谱曲时要加强战斗气势。袁国平还强调:“歌词第一段最后一句‘东进,东进,我们是铁的新四军!’和第二段‘前进,前进,我们是铁的新四军!’要重复两次。”他在听了曲谱的第一稿后,又建议何士德,《新四军军歌》的“曲调应高昂雄伟,要有一往直前的进军气魄”。何士德按这个要求写好第二稿后,没有马上递交审查,而是先在文化队内部试唱,倾听队员的反映。大家认为,经过这么一改好多了,雄壮、高昂,节奏鲜明;不足之处是,新四军指战员大都是工农,学唱难度较大。于是,他再一次作了大修改。第三稿完成后,曲调雄壮有力,鼓舞人心,充满了艺术感染力和号召力。曲与词的结合也相当完美,使词的意境得以充分展现。结尾处,连续三个“东进,东进!我们是铁的新四军!”曲调有层次地、一次比一次高亢雄健,推出了全曲的高潮。

军部在《新四军军歌》的创作中非常重视听取广大指战员的意见。如在1939年7月1日《抗敌报》战士信箱栏目里,就全文刊登了战士李柏昌对军歌的意见。军部在回复中发出号召:“请大家齐来参加意见,改成易记易唱又雄壮英武的歌曲,愈快愈好,请大家来发挥创造力来共同完成这一有重大意义的工作。”

军歌在首次付印前(即在1939年《抗敌》杂志第3 号刊登歌词),黄诚和朱镜我请袁国平过目,看还有无改动,袁国平仔细看了一遍,用笔将“袁国平作词”划去,改为“集体作词”。黄诚和朱镜我说:“歌词确实是你写的,词作者应该署你的名字。” 袁国平答道:“军歌是一个集体作品。叶军长提议创作军歌,两位军长对军歌提出了创作要求,是不是可以认为也参与了创作。军部所有参与军歌创作的同志都有功劳,同时我们还得考虑到所有提出意见和建议的同志所作的贡献,所以还是以集体作词署名为好。”朱、黄等同志心悦诚服地同意了,此事在云岭一度传为佳话。

《新四军军歌》自诞生之日起,就以“集体作词、何士德作曲”,发表在《抗敌报》和《抗敌》杂志上。其后数十年直至“文化大革命”前多以如此署名转载在诸多刊物上。

1939年7月1日中午,在云岭附近的新村文化队礼堂,何士德指挥军部文化队的歌咏队试唱了军歌。当最后一个音符结束后,项英当即称赞道:“你们唱得好,唱出了新四军的光荣传统,唱出了新四军的英雄形象。”然后,袁国平当即代表军部郑重宣布:“通过!”并将军歌定名为“新四军军歌”。正当大家沉浸在成功的喜悦中时,突然,日寇12 架飞机窜到了云岭、中村一带的上空,狂轰滥炸,当地老百姓和部队都有伤亡。在项英、袁国平等指挥下,文化队的同志立刻分散隐蔽。

警报解除后,军首长来到了学员队前。项英和袁国平发表了义愤填膺的讲话。项英愤怒地说,日寇今天的轰炸对中国人民又欠下一笔血债,我们要用各种战斗来回击敌人,大家要到部队去教唱军歌,用革命的歌声激励士气,打击敌人。然后,他宣布当晚庆祝“七一”的晚会暂停,要求大家到云岭去救灾。

袁国平在讲话中说,《新四军军歌》在战斗的血火中诞生了,大家要学好教好《新四军军歌》,用歌声鼓舞指战员,向敌人讨还血债。弹痕累累,硝烟未散,项英、袁国平的讲话激发了大家对日本侵略者的满腔怒火和刻骨仇恨,再次高歌《新四军军歌》。这首军歌名副其实是在抗战的炮火与硝烟中诞生的。

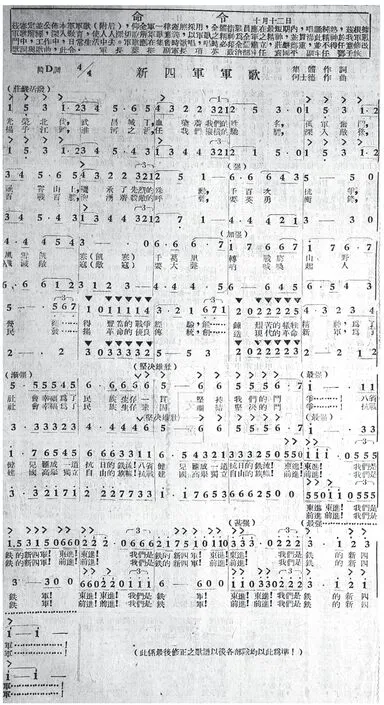

军部首长对《新四军军歌》的诵唱非常重视,在新四军成立两周年的时候,军长叶挺、副军长项英和政治部主任袁国平、副主任邓子恢联名签署命令,正式公布了《新四军军歌》,并作出了以军歌为教材对全军指战员进行党史、军史和革命传统教育的指示;同时,还对诵唱军歌提出了具体要求。命令登载于1939年10月11日的《抗敌报》第3 版(见图)。

军歌是宣言书,她将我军的宗旨和目标通告全军、昭示于天下;军歌是前进的号角、是力量的源泉,她催人奋进,永往直前;军歌是最好的教科书,她展示了我们军队的光辉历史和优良传统,指引人们为“社会幸福,为民族生存”坚持斗争。军歌是集体智慧的结晶,她由战争中的血与火锤炼而成。这气势磅礴的雄伟战歌产生于争取民族解放的伟大时代,产生于一群信念坚定、才华横溢的抗日精英;他们人已离去,歌声却始终响彻在祖国大地,永远留在人民的心中代代相传!

谨以此文纪念《新四军军歌》诞生80 周年。