社区医养结合影响老年人养老获得感的理论依据及验证方法

2019-12-10曲夏夏

曲夏夏

(山东财经大学 公共管理学院,山东 济南 250014)

为促进医疗卫生和养老服务的融合,2016年6月,民政部公布了第一批国家级医养结合50个试点市(区),同年9月,国家卫计委、民政部公布了第二批国家级医养结合40个试点市(区)。2018年2月,全国医养结合示范省创建工作正式启动,全国医养结合工作深入推进。2019年10月,《关于深入推进医养结合发展的若干意见》指出,医养结合的政策体系不断完善、服务能力不断提升,人民群众获得感不断增强。那么,医养结合促进老年人获得感、幸福感、安全感的具体机制是什么?将问题聚焦在社区,以老年人养老获得感提升为目标促进医养结合深入推进,推动资源整合与服务提升,具有重要价值。

分析社区医养结合影响老年人养老获得感的内在机制,拓展居住常态模型的解释范畴,推动居住常态理论发展,有利于促进社区医养结合长效机制的形成,是养老服务研究的新视角。对社区医养结合内涵的科学界定,丰富本土化的社区养老相关理论。构建老年人养老获得感理论指标体系,开拓老年人养老获得感综合评价的理论框架和测量方法。设计实证方法测评老年人养老获得感,为下一步实证测量奠定基础,而实证测量能够明确老年人养老获得感所处水平,揭示当前养老服务发展不均衡、不充分的状况和程度,为补齐短板提供客观依据。

一、现实需求与政策回应

当前,我国人口老龄化程度不断加深,家庭结构小型化、家庭养老功能弱化的趋势更加明显,摆脱对家庭力量的完全依赖、家庭外部与社区结合的养老服务需求变得更加迫切;而机构养老在满足老年人心理需求、保证养老质量和效益等方面存在明显不足,社区养老功能更加凸显。同时,健康需求是老年期的首要需求,老年人对高质量健康服务的需求面临“转型升级”,除疾病治疗以外的老年健康维护和健康促进需求将呈现爆发性增长,老年健康消费能力也持续提升。但是,我国的医养结合仍处于从顶层设计到实践探索转换的阶段,还不能满足现实的迫切需求,尚待进一步优化完善。

2013年国务院印发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》指出,要提高社区服务能力,在养老服务中充分融入健康理念,加快发展社区健康养老服务;2017年《“十三五”健康老龄化规划》进一步指出,老年人的健康服务需求已成为“十三五”期间迫切需要解决的重要问题,要发挥城乡社区基础性作用,统筹健康服务和养老服务,提高社区健康养老服务供给能力。习近平在主持中共中央政治局老龄化形势和对策学习时强调,我国养老服务体制机制仍存在明显不足,同广大老年人过上幸福晚年生活的期盼差距较大。十九大报告将获得感、幸福感、安全感作为相互关联并代表民生质量的整体正式提出,为养老保障事业发展确立了目标。社区医养结合将社区服务、健康服务和养老服务有机融合,将医疗服务和健康保障服务进一步向社区延伸,顺应了“健康中国战略”“十三五健康老龄化规划”,回应了老年人最为迫切的健康养老需求,也是提升老年人养老获得感的有效策略。

二、研究现状

本节将从养老获得感实证研究、社区医养结合养老服务、社区养老服务供给和体制机制建设三个方面的国内外研究现状和趋势进行梳理和评价,试图理顺研究脉络,为本研究找到科学的定位和方向。

1.养老获得感评价及其影响因素研究

获得感是一个本土性很强的“中国概念”,在国外尚不存在直接的概念与之对应。从功利主义伦理学、福利经济学到当代社会学和心理学,西方社会常用幸福感来衡量民众得益于国家和社会的发展进步从而在物质条件、生活质量及福利状况等方面的改善。自20世纪50年代中后期开始,幸福感研究开始与社会指标运动相结合,用于衡量社会发展的状况和程度。1957年美国精神健康和幸福感抽样调查,以及Neugarten等人编制的“生活满意感量表(LSI)”都是早期研究的代表。20世纪60年代中期和20世纪70年代,“自我标定梯形量表(SAS)”盛极一时。总体来看,20世纪80年代以前的幸福感测量是有一定缺憾的,大多数研究或者采用单项目自陈量表,或者通过统计手段从具体幸福感领域中推算总体幸福感。因此,1985年Diener的总体生活满意感量表(SWLS)开始采用多项目评价以改进单项目(Single-item)自陈量表的缺陷,标志着作为社会发展程度衡量指标的幸福感评价步入当代研究的新阶段,为获得感评价研究提供了重要基础和借鉴。

相应地,我国在2015年提出本土化的概念“获得感”,成为评价改革成效的重要标准(1)郑风田、陈思宇:《获得感是社会发展最优衡量标准——兼评其与幸福感、包容性发展的区别与联系》,《人民论坛·学术前沿》2017年第1期。。国内学者对获得感的研究进行了诸多视角的探讨,对其内涵(2)唐钧:《在参与与共享中让人民有更多获得感》,《人民论坛·学术前沿》2017年第1期。、维度与实现路径(3)丁元竹:《让居民拥有获得感必须打通最后一公里——新时期社区治理创新的实践路径》,《国家治理》2016年第1期。进行了深入研究。如将获得感理解为感受国家发展带来的物质生活水平的提高,包括收入、福利的增加和就业、居住、出行等情况的改善,以及精神文化生活的不断满足(4)郑功成:《获得感幸福感安全感如何增强》,《人民日报》2017年11月9日。。但是,获得感实证研究相对比较稀缺。代表性研究如《中国公众的获得感、幸福感、安全感问卷》,对“获得感、幸福感、安全感”的现状及影响因素进行研究,发现制度的优劣能够影响公众的获得,其中社会保障制度的完善程度对公众幸福感的贡献率为32.52%,构建和完善社会保障制度体系、注重公众获得的制度建设对获得感的提升具有重要意义(5)石晶:《当前公众获得感幸福感安全感状况及影响因素调查报告》,《国家治理》2017年第11期。。也有研究利用CSGS数据对我国民众的获得感进行了时序比较,发现我国民众获得感呈总体上升趋势,要实现获得感长效增长,需通过顶层设计与基层治理补齐民生短板(6)文宏、刘志鹏:《人民获得感的时序比较——基于中国城乡社会治理数据的实证分析》,《社会科学》2018年第3期。。针对老年人养老获得感的实证研究也十分稀少,且往往将养老保障视作单纯的经济保障。基于权益保障、需求满足和公平共享三个维度的老年人养老获得感实证研究表明,经济独立性、社工和邻居数量、家庭养老观念、社会养老服务、服务补贴等因素对养老保障安全感具有重要影响(7)王永梅、吕学静:《老年人的养老获得感及其影响因素研究——基于北京市六城区的抽样调查》,《中共福建省委党校学报》2018年第11期。。其中,社会养老服务提升老年人养老获得感的作用已然开始显现。

2. 社区医养结合养老服务相关研究

与国内医养结合概念相对应,西方一般用整合照料(Integrated Care)或全方位照料(All Inclusive Care)等概念代表医疗资源和养老资源相结合的养老服务。回顾社区健康养老服务的发展实践,西方社区健康养老服务大体经历了“在社区照顾”“由社区照顾”“对社区照顾”三个阶段。20世纪五六十年代,“在社区照顾”理念占主导地位,由单一主体在社区内为老年人提供健康养老服务是主要模式,英国率先提出通过社区照顾的方式来协助老年人安度晚年,并在一定程度上取代了院舍照顾(8)Shen Y; Yeatts DE, Social Support and Life Satisfaction among Older Adults in China: Family-based support versus Community-based Support. in International Journal Of Aging & Human Development, 2013, 77(3):189-209.。20世纪七八十年代,“由社区照顾”是主导模式,政府开始意识到社区的重要角色,充分整合社区资源,鼓励家庭、邻里、社区志愿者形成合力,共同致力于健康养老服务工作。其中,英国政府整合了医疗资源和养老资源,提供医养结合型养老服务来克服传统养老服务模式的缺陷和束缚。美国于1981年推出家庭医疗补助和社区服务计划(Home and Community Based Services),以法律的形式规范家庭和社区养老内容,被视为美国社区养老服务的标志性事件之一。2000年以来,“对社区照顾”成为新的理念,政府开始对社区照顾主体提供支持和帮助,非营利组织、志愿组织等社会力量在政府扶持下介入社区健康养老服务(9)Saevareid, H.I.; Thygesen, E.; Nygaard, H. A.; Lindstrom, T.C. Does Sense of Coherence Affect the Relationship between Self-rated Health and Health Status in A Sample of Community-dwelling Frail Elderly People? in Aging & Mental Health, 2007, 11(6): 658-667.。当前,英国、美国等西方国家普遍处于第三阶段。社区养老服务的推进是一个不断深入的过程,国内外对该问题的研究具有明显的动态性和实效性。现代社区照顾理念、社会嵌入理论和福利多元主义理论是当前西方主流的社区养老服务理论,而我们本土化社区养老服务理论还不成熟。

我国社区医养结合养老服务相关研究起步较晚。从2000年左右开始,我国进入老龄化社会,学界对社区医养结合的内涵、意义、可行性、存在问题和建议等做了大量研究。实践中,武汉市江夏区、北京市东城区和西城区、深圳、上海等地区的社区医养结合试点工作也都取得了一定进展。健康养老需求是老年期的最主要需求之一,满足老年人健康需求的来源主要是健康养老服务(10)林卡、吕浩然:《四种老龄化理念及其政策蕴意》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2016年第7期。,而社区功能的发挥制约着健康养老服务的顺利实施,有必要将健康养老和社区养老相结合,发展社区医养结合养老服务,这也已基本成为我国学界的共识(11)杜鹏、孙鹃娟、张文娟等:《中国老年人的养老需求及家庭和社会养老资源现状》,《人口研究》2016年第11期。。然而,已有的医养结合养老服务研究偏向于实践经验总结、理论设想或宏观规划,且往往将研究局限在养老机构内,同时将老年疾病治疗作为医养结合的主要理念。目前,老年人除疾病治疗以外的健康维护和健康促进需求迅速增长,单纯以疾病治疗为中心的医养结合已无法有效满足老年人不断增长的、多样化的健康服务需求。因此,社区医养结合需要充分的实证研究做支撑才能有针对性地加以优化和完善。

现有研究对养老获得感的内涵和制约因素进行了界定与初步测评,对社区健康养老服务的必要性进行了阐释,为本文提供了研究基础,但尚存一定的局限性。在服务供给方面,研究主要涉及供给主体、供给机制;在体系建设方面,研究偏向于理论设想和宏观规划,社区养老服务体制机制构建因缺乏具体可行的方法而无法落实。如从养老获得感提升的视角审视并完善现有养老服务体制机制的研究比较缺乏。社区医养结合还缺乏清晰的理念和科学的设计,将健康养老简单等同于医养结合也较为片面。目前尚未出现针对老年人养老获得感的实证研究设计,医养结合影响老年人养老获得感内在机制的理论和实证研究设计也十分缺乏。针对健康养老需求评估的研究还未广泛开展,供需耦合的核心地位还没得到应有彰显。这些局限成为本文要探讨、发展和突破的空间。

三、社区医养结合影响老年人养老获得感的理论依据

社区是社会治理的基本单元,是创新社会治理的基础平台,更是养老服务递送的终端,社区在整合养老资源、优化养老服务中具有重要作用,是实现老有所养目标的重要空间载体。然而,目前医养结合“重机构而轻社区”的模式与现实养老需求无法契合。老年人除疾病治疗以外的健康维护和健康促进需求迅速增长,单纯以疾病治疗为中心的医养结合已无法有效满足老年人不断增长的、多样化的健康服务需求。服务供给碎片化也削弱了养老服务体系的保障功能及社会整体福利水平。这势必制约老年人养老获得感水平的提升。基于对当前我国社区医养结合存在问题的分析,赋予社区医养结合服务新内涵成为必然选择。要顺应健康老龄化和健康中国战略,赋予社区医养结合“以健康维护和健康促进为中心,依托社区,培育老年人健康养老意识、树立健康养老理念、提高健康养老质量,达成老年人生理、心理、社会适应三方面机能完好并协调促进目标”的新内涵。

新公共服务理论认为,公共利益是社会运行机制的核心价值,政府的作用是确保公共利益始终居于主导地位,政府在为民众提供公共产品和服务的过程中,增加了民众的获得,创造了稳定的社会环境,保障了民众的安全,促进了民众的幸福。公共服务供给能够显著地正向推动民众对于公共服务的感知绩效(12)范柏乃、金洁:《公共服务供给对公共服务感知绩效的影响机理》,《管理世界》2016年第10期。。根据居住常态理论,当老年人拥有符合他们需求和预期的合适居所时,就会表现出总体良好或积极的情感体验。当前,我国老年人对于养老方式的首要选择仍旧集中于居家养老和社区养老这两者中。老年人在社区就地养老表现出情感选择上的偏好,并且,社区居家养老成为老年人主观幸福感提升的积极因素(13)曲夏夏:《持不同养老态度的老年人主观幸福感研究》,《山东社会科学》2017年第7期。。因此,从理论上讲,基于社区的医养结合养老服务能够提升老年人养老获得感。然而,社区医养结合作为一个正在不断完善的庞大体系,其内部的供给体系、需求体系、管理体系和支撑体系对老年人养老获得感的提升效用并不相同。作为资源重新配置的重要手段,政府在养老服务领域的支出能够将竞争十分激烈的私人消费转移到几乎人人都能共享的公共服务,降低了由攀比效应带来的幸福损失。从这个意义上讲,政府所主导的公共服务供给对于民众的感知绩效具有关键意义。

四、社区医养结合影响老年人养老获得感的实证方法设计

社区医养结合影响老年人养老获得感的理论机制需要用实证方法加以验证。本文尝试构建一个包含具体内容、具体研究方法和具体步骤的方法体系,为下一步开展实证研究奠定基础。

运用文献分析法、哥顿法(Gordon)构建养老获得感理论指标体系,采用因素分析和逻辑分析相结合的方法对备选项目进行项目分析,采用主成分分析法、方差最大正交旋转法进行探索性因素分析,再对一阶因子进行高阶因素分析,确定养老获得感的结构,形成老年人养老获得感量表。采用次序logit模型和GIS可视化探析区域差异并剖析其背后成因。采用结构方程模型路径分析法(SEM-PA),提取目前社区医养结合中供给、管理和支撑方面影响老年人养老获得感提升的主要因素。采用逐步回归法进一步验证这些影响因素对老年人养老获得感的作用规律。

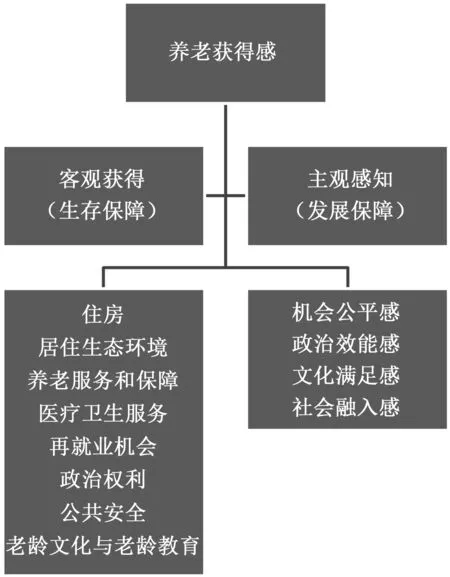

具体来看,首先,从当前中国经济社会和文化背景出发,采用文献法、哥顿法从生存保障和发展保障两个维度,构建老年人养老获得感评价指标体系,具体见图1。在每个评价维度上编制若干项目,进行全国抽样调查,采用因素分析和逻辑分析相结合的方法对备选项目进行项目分析,逐步排除与其他项目相关不显著、能明显减少公因子、因素负荷小或异质性特征显著的项目;采用主成分分析法、方差最大正交旋转法进行探索性因素分析,获得特征根大于1的公因子,对其进行命名和解释,再对一阶因子进行高阶因素分析,再次获得特征根大于1的公因子,从而确定养老获得感的三级结构模型,形成最终的老年人养老获得感量表。其次,采用次序logit模型和GIS可视化探析区域等层面的差异并剖析背后成因。最后,采用结构方程模型路径分析法和聚类分析,在影响老年人养老获得感的众多因素中,提取社区医养结合供给、管理和支撑等方面影响老年人养老获得感提升的主要因素,采用逐步回归的方法验证供给因素对老年人养老获得感作用的主效应,以及其他因素对养老获得感作用的理论机制。

图1 养老获得感三级指标体系

通过构建养老获得感三级指标体系,在每个三级指标上编制若干项目,进行全国抽样调查,对备选项目进行项目分析和探索性因素分析,提取公因子后再对一阶因子进行高阶因素分析,从而确定养老获得感的结构模型,建立老年人养老获得感量表。量表能够帮助研究者们在区域等层面进行差异比较,找出制约老年人养老获得感提升的复杂因素,从中提炼供给、管理和支撑体系等方面存在的问题,从而验证社区医养结合影响老年人养老获得感的理论机制。通过对社区医养结合影响老年人养老获得感内在机理的理论分析和实证检验方法设计,使得探寻社区医养结合服务供给体系、管理体系、支撑体系中制约老年人养老获得感提升的主要因素成为可能。在此基础上,再进行社区健康养老需求评估,改变一直以来自上而下的科层制服务供给模式的短板,实现需求的精准评估和识别。以需求为导向,针对供给体系存在的问题,构建供应链整合的社区健康养老供需结构耦合机制,为社区医养结合的深入推进提供思路。

五、探寻老年人养老获得感提升的关键策略

厘清社区医养结合影响老年人养老获得感的机制,能够为社区医养结合下一步的发展方向提供思路。借鉴美国的退休社区照顾制度及综合性老年健康护理计划、日本的看护福利制度及三层次医养结合体系、德国的长期照护制度等经验,在供需耦合协调理论、庇古均衡理论、林达尔均衡理论、萨缪尔森一般均衡理论等公共服务理论基础上,建立服务需求精准识别、服务主体多元协同、服务内容全面覆盖、服务质量全面提升、服务模式智能化、服务路径精准化的社区医养结合服务供需结构耦合。

基于服务链理论,以“精准化、精细化、专业化、标准化”为原则,以供需结构耦合为核心,针对现行体系存在的问题探寻老年人养老获得感提升的关键策略。如社区养老与健康养老服务的对接融合,充分发挥社区养老的依托平台作用、康养社会组织和机构的服务载体作用与康养专业人才的智力支持作用,整合分散在政府、社区、专业人才、居民手中的服务资源,打造共建共治共享的社区医养结合新格局。管理体系由专业人才激励保障、志愿者流动配置、资本合营、政策优化、监管协同等构成。其中,建立监管部门间协同机制,以联席会议制度、数据共享制度等,实现跨部门协同监管,改善多头监管现状,提高监管效率。支撑体系包含推动商业保险规模和品类成熟完善,形成更加完整可靠的养老支付体系;实施制度化、常态化、规范化的老年人养老获得感综合评价,提升服务投放的精准化程度等具体措施,保障社区医养结合各项机制正常运行并长期发挥预期功效。