物联网产业协同创新的风险控制分析

2019-12-06姜文

姜文

摘 要:物联网产业协同创新的过程中存在着许多的风险因素,可能会使成员企业间的合作关系破裂,导致协同创新联盟解体。本文根据物联网产业协同创新风险产生过程的四个特点:非唯一性、可转换性、随时性和随机性,提出了协同创新风险控制的常规性措施,并运用闭环控制系统、正反馈方法、负反馈方法、前馈方法分析了协同创新风险控制的科学方法,建立了物联网产业协同创新的风险控制模型。

关键词:物联网;协同创新;风险控制;负反馈

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)19-0036-03

0 引言

在物联网产业协同创新的过程中,存在着许多的风险因素,它们对物联网产业协同创新活动不仅会造成干扰,而且还会引起多方面的风险,从而使物联网产业协同创新活动受到损害。轻则可以使协同创新的效率降低,或使成员企业之间的合作关系受到损害,重则会使各成员企业丧失其知识产权,给企业造成重大的经济损失,甚至会使企业间的合作关系破裂,导致协同创新联盟解体。有研究表明,近些年来,物联网产业协同创新联盟的失败率非常高,这其中绝大部分是由协同创新风险造成的[1]。所以,在物联网产业协同创新过程中,应对各种风险进行控制,以保证协同创新活动的顺利进行。物联网产业协同创新风险的产生过程有四个特点:非唯一性、可转换性、随时性和随机性。据此,在物联网产业协同创新风险控制过程中,应该针对这四个特点采取相应的措施。

1 物联网产业协同创新风险产生的两种不同方式

物联网产业协同创新风险产生过程的第一个特点——非唯一性,是指在物联网产业协同创新过程中,对于同一种协同创新风险来说,其产生方式不是唯一的,而是有着两种不同的方式,即既可以以连续的、渐变的方式产生,也可以以不连续的、突变的方式产生。在协同创新过程中,应该对这两种不同的产生方式予以密切地注意,以便有针对性地进行风险控制。

1.1 建立起明确的风险产生方式的概念

要针对物联网产业协同创新风险产生过程的特点进行风险控制,首先要明确地建立起关于该过程中协同创新风险产生方式的概念。只有建立起了明确的关于风险产生方式的概念,才可能有相应明确的针对协同创新风险产生方式进行风险控制的行动。

1.2 预测风险产生的方式

在物联网产业协同创新进展过程中,如果发现可能有某种风险产生时,就应该进一步对其产生的可能方式进行鉴别与预测。一般来讲,可能引发风险的条件变化如果是和缓的、渐进的,风险产生的方式就可能是渐变的;反之,可能引发风险的条件变化如果是急剧的、突然的,风险产生的方式也就可能是突变的。

1.3 确定相应的控制措施

对风险产生的方式鉴别与预测之后,就应该以此为根据确定相应的控制措施,以便对可能产生的风险进行有效的预防和控制。由于风险产生的渐变方式与突变方式具有不同的特点,所以对它们进行控制的措施原则上也就应该有所不同,至于具体应采取什么措施,应根据当时的具体情况而定,不可一概而论。

2 利用协同创新风险产生方式的可转换性

物联网产业协同创新风险产生过程的第二个特点——可转换性,是说协同创新风险产生的两种方式可以在一定条件下互相转换,即渐变方式可以转换为突变方式,突变方式也可以转换为渐变方式。在协同创新过程中,应该根据具体情况,利用这一特点,主动创造条件,促使风险产生方式向有利于协同创新的方面转换,以达到降低风险程度的目的。

2.1 促使风险产生方式由突变转换为渐变

在物联网产业协同创新过程中,当发现有某种协同创新风险可能以突变的方式产生并可能由此引起较大的负面影响时,就应该根据当时的具体情况,及时采取相应的措施,促使风险的产生方式由突变转换为渐变。这样一来,就可以使风险延缓发生,以便进一步采取措施降低风险程度。

2.2 促使风险产生方式由渐变转换为突变

在物联网产业协同创新过程中,除了促使风险产生方式由突变向渐变的转换可以达到风险控制的目的外,在特定的条件下,促使风险产生方式由渐变向突变的转换也能达到风险控制的目的。当发现某种协同创新风险可能会以渐变的方式产生、但其风险源一时把握不准时,就可以采取一定的措施,创造相应的条件,诱使其由渐變的产生方式转换为突变的产生方式,以便达到快速消除这个风险隐患的目的。运用这个方法,风险虽然也发生了,但由于是主动诱使其发生的,事前已经做好了应对的准备,所以一般不会造成大的负面影响,至少也会降低风险的危害程度。

3 做好随时应对协同创新风险的准备

物联网产业协同创新风险产生过程的第三个特点——随时性,是说协同创新风险在以突变的方式产生的过程中,当“风险可能”进入关节点区时,其所呈现的是一种“临界状态”。在这种状态下,突变也即风险的发生不是在某一个确定的时间点上,而是随时都有可能发生。此时的关键在于外界条件的刺激和诱发,外界条件刺激和诱发力越大越强,风险发生得越早,刺激和诱发力越小越弱,风险发生得越迟。据此,在物联网产业协同创新过程中,就应该密切注意风险可能的发展变化状况,做好随时应对风险的准备。

3.1 临界状态的确认

既然“风险可能”进入关节点区呈现为临界状态时,风险随时都有可能发生,那么,在物联网产业协同创新过程中,就应该密切留意“风险可能”的发展变化是否进入了临界状态。当一旦确认它已经进入临界状态,就应该高度警惕,加强观察,做好应对风险的准备。

3.2 密切注意动向

既然外界条件对风险的产生有刺激和诱发作用,那么当“风险可能”的发展变化进入关节点区呈现为临界状态时,就要密切注意动向,对外界条件的变化进行监测,一旦出现了某种突发的条件变化,就要加倍留意,做好准备,以应对风险的突然发生。

3.3 做好应对风险的预案

由于风险以突变方式产生时具有随时性,无法预料其产生的准确时间,而等到风险产生之后再制定控制方案就为时已晚。因而,在风险产生之前,就应该根据预测的信息,做好应对风险的预案,这样,当风险产生之后,就可以做到从容应对,“临险不乱”。

4 做好应对多种协同创新风险的准备

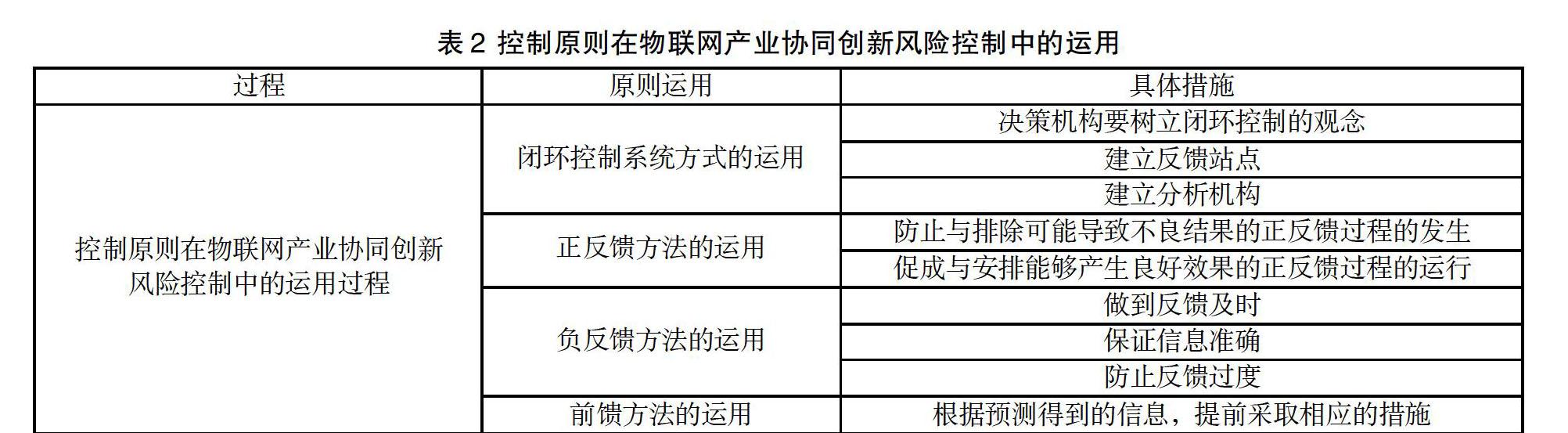

物联网产业协同创新风险产生过程的第四个特点——随机性,说的是在协同创新过程中,同一种风险因素可能引发多种风险结果,其中每个结果都呈现出一定的概率,究竟最终会出现哪一种结果,事先无法预料。针对这一特点,我们在物联网产业协同创新过程中,就应该根据“风险可能”发展变化的具体情况,做好应对多种风险的准备。根据“风险可能”发展变化的具体情况,做好应对多种风险的预案,在制定预案时,应该是有重点的,但决不能因为强调重点而忽略了多种预案的准备[2]。物联网产业协同创新过程中风险控制的常规性措施见表1。

5 物联网产业协同创新风险控制的科学方法

5.1 闭环控制系统方式的运用

开环控制系统的输出端与输入端没有形成闭合的环,输出不返回输入,因而对系统的再输入与再输出不产生影响,无法进行纠偏。这种控制系统只适用于不存在干扰因素的环境中。而闭环控制系统的输出端与输入端形成了一个闭合的环,其输出返回输入,因而对系统的再输入与再输出会产生影响,可以及时进行纠偏[3]。物联网产业协同创新活动不适宜于以开环控制系统的方式运作,而只适宜于以闭环控制系统的方式运作。因为物联网产业协同创新活动所处的是一个非常复杂的环境,其中有很多方面的因素都会对其产生干扰和影响。在这种情况下,如果按照开环控制系统的方式运作,就无法进行纠偏,从而也就无法控制各种协同创新风险的发生;而只有按照闭环控制系统的方式运作,才能及时进行纠偏,从而可以对各种协同创新风险进行控制。

在进行物联网产业协同创新活动时,应该以闭环控制系统的运作原则来组织和管理,换言之,应把协同创新过程当作一个闭环控制系统来运作。这其中,各成员企业的决策机构是施控主体,企业的各基层部门及工作人员是被控客体。决策机构在发出指令之后,要根据各部门及工作人员在协同创新中的执行情况,及时进行调节,随时纠正偏差,这样,就可以防止各种协同创新风险的发生,保证协同创新的顺利进行。在物联网产业协同创新活动的组织和管理中,要注意在各基层部门层层设立反馈站点,对决策机构发出的工作指令的执行情况进行收集与反馈,以便进行决策与工作指令的修正。按照闭环控制系统的方式进行物联网产业协同创新的组织和管理,除了要建立各个层次的反馈站点外,还应该建立起相应的分析机构。因为各基层部门的信息反馈上来之后,还需要进行加工,也即要对它们进行归类、分析和综合,并与目标值进行比较,从而才能在此基础上提出相应的风险控制措施。

5.2 正反馈方法的运用

正反馈是指反馈信息与原输入信息起相同的作用,从而使系统原有行为得以强化的反馈调节。它可以产生两种结果,即人们所期望出现的积极结果和人们所不期望出现的消极结果。在物联网产业协同创新的风险控制中,应该防止和排除那些可能导致不良结果,从而可能引发协同创新风险的正反馈过程的发生,积极促成或有意安排那些能够产生良好效果,从而可以预防和控制协同创新风险发生的正反馈过程。

物联网产业协同创新是一个复杂的过程,在其进展过程中,由于各种条件的影响,那些不利于协同创新并有可能引发协同创新风险的正反馈随时都有可能出现,为了保证企业间知识共享的顺利进行,必须对其予以防止和排除。正反馈是由于输出返回来加强了原输入的作用,从而使系统原有行为得以强化而产生的。既然如此,要防止与排除不利于协同创新的正反馈,就应该切断输出与原输入之间的联系,阻止其对原输入产生强化影响。

在物联网产业协同创新中,只要善于组织与管理,有利于知识共享的正反馈过程也是会经常出现的。它们的存在,能够防止相应的协同创新风险的产生,保证协同创新的顺利进行。所以,应该积极促成这些正反馈过程的发展,在需要的时候,还应创造条件,有意安排与促成一些有利的正反馈过程,要设法加强输出与原输入之间的联系,积极促成其对原输入的强化作用。

5.3 负反馈方法的运用

在控制系统中,当反馈信息与原输入信息起相反的作用,从而使系统原有行为得以弱化的反馈调节,称为负反馈。与正反馈相比,负反馈在系统运行中的作用显得更加重要,因為负反馈能够弱化系统的原有行为,可以使系统在运行中不断地纠正偏差而趋向于目标,从而达到预期的目的[4]。在物联网产业协同创新的风险控制中,就应该随时掌握协同创新中出现的各种偏差并及时予以纠正,从而规避各种风险的发生,保障协同创新以所预期的状态运行。

负反馈虽然可以使物联网产业协同创新沿着人们预期的目标运行,但是,由于操作不当或条件的变化,也可能出现反馈失调现象,从而引起不良的后果。所以,为了避免反馈失调现象的发生,在物联网产业协同创新中运用负反馈原则时,一定要在以下几个方面予以注意。

(1)做到反馈及时。只有反馈及时,才能保证物联网产业协同创新的运行始终不偏离目标,从而防止各种风险的发生;否则,如果在出现偏差之后,或者是由于反应迟钝不能及时发现,或者是虽已发现但却迟迟不能予以纠正,都有可能贻误时机,造成不应有的损失。(2)保证信息准确。在物联网产业协同创新过程中,反馈信息的准确性是运用负反馈原则的前提。反馈回来的信息一定要准确无误,才能据此做出正确的决策,从而也才能进行有效的纠偏。而如果反馈回来的信息不准确,甚至是完全错误的,以此为根据来进行纠偏,那就不但不能纠偏,甚至还可能引出本来可以没有的风险。为了在协同创新中防止信息反馈出现错误,企业的决策机构和高层管理人员就要深入实际,加强调查研究,以取得来自基层的真实信息。(3)防止反馈过度。实践表明,在物联网产业协同创新中运用负反馈原则时,一定要做到“恰如其分”,切记不要反馈过度,否则,同样可能招致协同创新风险的发生。

5.4 前馈方法的运用

前馈是指在系统的运行状态发生偏差之前,根据预测的信息,提前采取相应措施进行调节,以防止系统的运行偏离目标的控制方法。在物联网产业协同创新过程中,可以根据预测得到的信息,提前采取相应的措施,以防止由于出现偏差而可能导致的某种风险的发生。在物联网产业协同创新中,前馈方法是一个有效的方法,它可以在某种偏差发生之前采取措施,取得防患于未然的效果。但是,与负反馈一样,前馈方法的运用是以准确的信息为前提的。只有信息预测准确,前馈才能取得良好效果;而如果信息不准确,或者是错误的,那么前馈就不但不能取得良好效果,甚至还会造成损失。控制原则在物联网产业协同创新风险控制中的运用见表2。

6 物联网产业协同创新风险控制模型

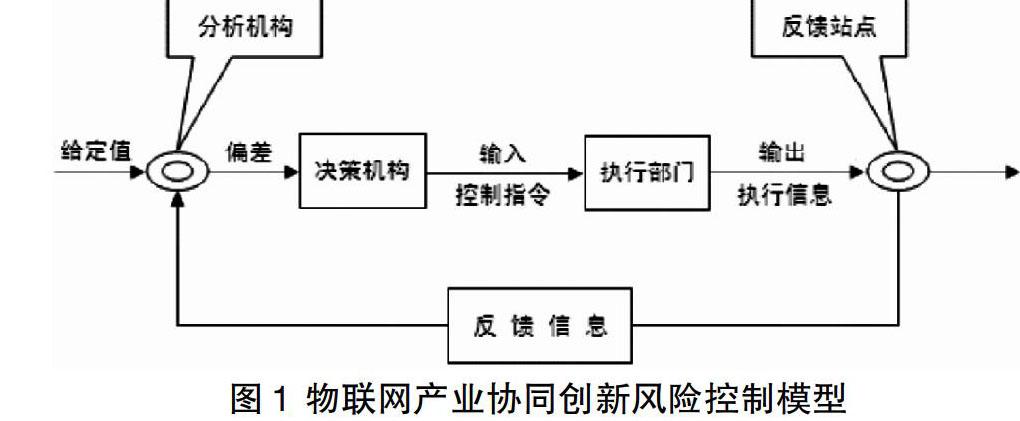

以上对控制原则在物联网产业协同创新风险控制中的运用进行了分析,可以看出,物联网产业协同创新的风险控制过程由五个要素组成:(1)各成员企业的决策机构;(2)控制指令输入;(3)执行部门;(4)执行信息输出;(5)信息反馈(包括反馈站点、反馈信息和分析机构三个环节)。这五个要素彼此之间密切联系,相互作用,从而使协同创新的风险控制过程得以运行。据此,可以构建出物联网产业协同创新风险控制模型,如图1所示。

从这个模型反映出,物联网产业协同创新中风险控制的具体运行过程为:各成员企业的决策机构发出工作指令(输入);执行部门予以执行并产生执行信息(输出);反馈站点收集执行信息并反馈给分析机构;分析机构将反馈信息与给定值进行比较,找出偏差并提出纠偏建议;决策机构作出纠偏决策并发出纠偏指令(再输入);执行部门纠正偏差以规避风险(再输出)。因此,物联网产业协同创新的风险控制过程,实质上是有关协同创新的信息反馈及调节过程。

参考文献

[1] 蔡启明,赵建.基于流程的产学研协同创新机制研究[J].科技进步与对策,2017(3):7-13.

[2] 胡雯,陈强.产学研协同创新生命周期识别研究[J].科研管理,2018(7):69-77.

[3] 李强.基于模糊控制理论的PID闭环控制系统的研究與设计[J].现代电子技术,2015(22):131-134+138.

[4] [美]诺伯特·维纳.控制论(第二版)[M].郝季仁,译.北京:科学出版社,2009.