岩溶缝洞储集体地震聚焦成像与充填速度检测

2019-12-06王世星唐金良

王世星,许 凯,唐金良

(中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院,江苏南京211103)

塔里木盆地的碳酸盐岩岩溶缝洞型油气藏已成为中国西部海相油气藏的重要勘探开发目标。油气藏发现与高效开发实践已经表明,奥陶系石灰岩受岩溶不整合、深大断裂等宏观地质背景控制,孔洞缝为储集空间,广泛叠置发育大小不同、形态各异、组合复杂的岩溶缝洞储集体,如古潜山岩溶缝洞储集体、古暗河岩溶缝洞储集体、断控缝洞储集体等[1-2],这些储集体的有效识别与刻画已成为油气高效钻探与产能持续的关键。地震“串珠”状反射被认为是此类岩溶洞穴及其组合在地震成像剖面上最直接且最显著的识别与检测标志[3-5],统计结果表明,这类识别标志的洞穴钻探发现率高达95%[6]。随着对此类储集体开发的不断深入,储集体的形态、组合与连通关系,储集体内部结构与充填性、空洞与隔层、含流体性,都对开发钻探中心靶点的选择、压裂建产、注采措施等工程设计提出了更加精细量化描述的要求[7-8]。进行油气藏储量计算时对缝洞地震异常体、实际储集地质体三维空间容积大小及其等效校正方式提出了更明确的需求[9-10]。如何保证每一个储集体或“串珠”状反射异常体在地震偏移数据体上具有最佳的归位形态,体积空间因地震偏移参数不准确、速度建模不到位而带来的影响最小,在现有地震观测尺度下有更加明确的边界与纵横向分隔或连接辨别边缘,并能在现有观测点距下实现更小尺度缝洞“串珠”的精确成像,是油藏定量化研究与高效开发部署的迫切需求。

缝洞储集体地震反射呈现“串珠”状的成因,已有大量的文献报道。董良国等[11]利用数值模拟研究了溶洞大小、充填物对“串珠”反射振幅和频带的影响。赵群等[12]、魏建新等[13]开展了系列溶洞模型的超声物理模拟研究,认为溶洞体形成绕射能量与溶洞尺度(宽度、高度)、形态、均匀与非均匀充填都密切相关。李凡异等[14]认为“串珠”状反射特征是溶洞顶、底反射以及微弱的溶洞顶、底间二次反射在偏移剖面上的响应。为获得理想的缝洞“串珠”状反射,杨勤勇[15]通过溶洞数值模拟讨论了地震成像纵横向分辨率与空间采样间隔和激发主频的关系。张军华等[16]在前人基础上通过对数值模型分类,进一步指出纵横向分辨率、信噪比、覆盖次数、偏移速度、不同偏移方法,都对缝洞体的“串珠”状反射成像形态、位置、反射强度,甚至反射频率产生重要影响。杨平等[17]通过分析影响岩溶缝洞体地震反射特征的关键因素,指出应用现行技术很难将这些因素的影响区分开,直接研究缝洞体的容积是储层定量描述的现实途径。

对于已采集的地震数据,针对缝洞储集体的地震观测系统与激发接收相关参数是相对固定的,有关分辨率、信噪比、覆盖次数、处理流程与缝洞成像偏移方法及相关参数,经过系统流程的优化测试后,影响缝洞最佳成像的各种参数也相对固定,大量的缝洞储集体取得最优收敛归位的关键在于缝洞储集体及基岩背景速度(或偏移速度)的准确获得。缝洞发育区大量三维地震实际资料处理表明,速度对缝洞“串珠”状反射形态、边界收敛、中心能量强弱、能量体容积大小产生严重影响,并且这种影响对偏移速度的准确与否非常敏感。常规密点速度分析(纵横向间距为200m)、层析法速度分析(150m尺度)、FWI建模等精细处理与高精度速度建模对缝洞反射成像有明显的改善[18-20],但现有的这些方法技术都无法准确求取每一个缝洞的等效速度并在每个位置处实现缝洞体的建模,并且这种缝洞体位置处的速度与背景速度场存在较明显的差异。这就会导致每个缝洞体“串珠”反射在地震偏移剖面上都有不同程度的收敛不足,即使在同一个偏移数据体上也总能发现或多或少的偏移不到位、形态存在“上提下拉”现象的各种“串珠”。本文提出一种基于连续速度替换的地震聚焦成像技术,通过偏移速度连续替换扫描,对缝洞体进行反射能量聚焦分析从而调整缝洞体位置处的偏移速度,全自动地实现每个缝洞体位置处最优速度下的最佳偏移成像处理,同时获得缝洞体位置处的偏移层速度,该速度还可以用于缝洞充填性与含流体性的检测,最后给出了相应的实际应用结果,以验证本文方法的有效性。

1 缝洞体地震反射聚焦成像分析

1.1 问题的由来

塔里木盆地碳酸盐岩岩溶缝洞型油气藏已成为西北海相地层最主要的勘探开发目标,“串珠”状反射作为岩溶洞穴、缝洞组合储集体的典型特征,已成为地震勘探检测5000m之下储集体发育的直接识别标志,并在塔北、塔中、塔西南等区域被广泛证实[1-4]。大量的物理与数值正演模拟结果表明,“串珠”状反射的形成与缝洞储集体的大小、形态、组合、埋藏深度等相关,也与缝洞储集体的内部空洞结构、充填物与充填程度、含流体性等各种内部组构与岩性物性相关。实际地震观测结果表明,“串珠”状反射特征还与地震观测系统与激发接收观测方式以及纵横向分辨率、信噪比、覆盖次数、偏移速度、不同偏移方法等各种观测尺度、观测参数相关。在上述地震观测系统与观测方式、不同的处理流程与缝洞偏移成像方法及相关参数经过系统的优化测试并基本固定不变后,缝洞储集体的大量实际资料处理结果表明,取得最优缝洞成像收敛归位的核心,就是要获得准确的缝洞储集体及基岩背景的速度(或偏移速度),偏移速度对“串珠”状反射的成像质量影响很大。然而现阶段的缝洞成像处理,并不能对每一个缝洞体与缝洞体所处部位逐一进行精确速度建模,只能通过小网距的网状密点速度分析,辅助局部速度分析点的加密,小尺度的层析速度更新等多种手段,多次迭代来保障更合理的“串珠”状反射收敛归位,但没有成熟的判别原则,仅凭处理人员的经验合理选择。这种利用一个相对平滑、不含缝洞体模型的背景速度进行的缝洞体偏移成像处理,虽然可以获得缝洞体“串珠”状反射,但却难以保证每一个缝洞体的“串珠”状反射都能取得最佳的偏移效果,并用于后续“串珠”状异常体的体积、结构等的定量化描述,尤其是部分偏移速度的不准确与位置处不精确建模,一些小尺度缝洞体难以得到有效成像并被检测出来。

图1是一个经过多轮次叠前偏移速度分析,精细速度分析密度达到200m×200m,并在局部“串珠”反射部位加密随机点速度分析后,取得相对较好的缝洞“串珠”状叠前时间偏移数据,但仍然可以发现多处缝洞体归位不到位或归位不聚焦的部分“串珠”状反射(图1b)。局部位置彼此紧邻的部分“串珠”状反射,表现出局部上提、下拉的绕射收敛不到位现象,表明利用该部位的局部背景场或缺少缝洞体部位较准确的速度刻画,已无法对彼此相邻近的缝洞“串珠”状反射进行理想的偏移归位。因而有必要考虑每个缝洞体速度差异的影响,对每一个缝洞体速度进行自动建模,以便实现全区每一个缝洞体“串珠”状反射的最佳成像。

图1 缝洞储集体地震“串珠”状反射归位效果分析a 缝洞储集体地震“串珠”状反射; b 同一数据体仍存在部分“串珠”反射收敛不到位现象(局部)

1.2 基于速度替换的自动聚焦连续偏移

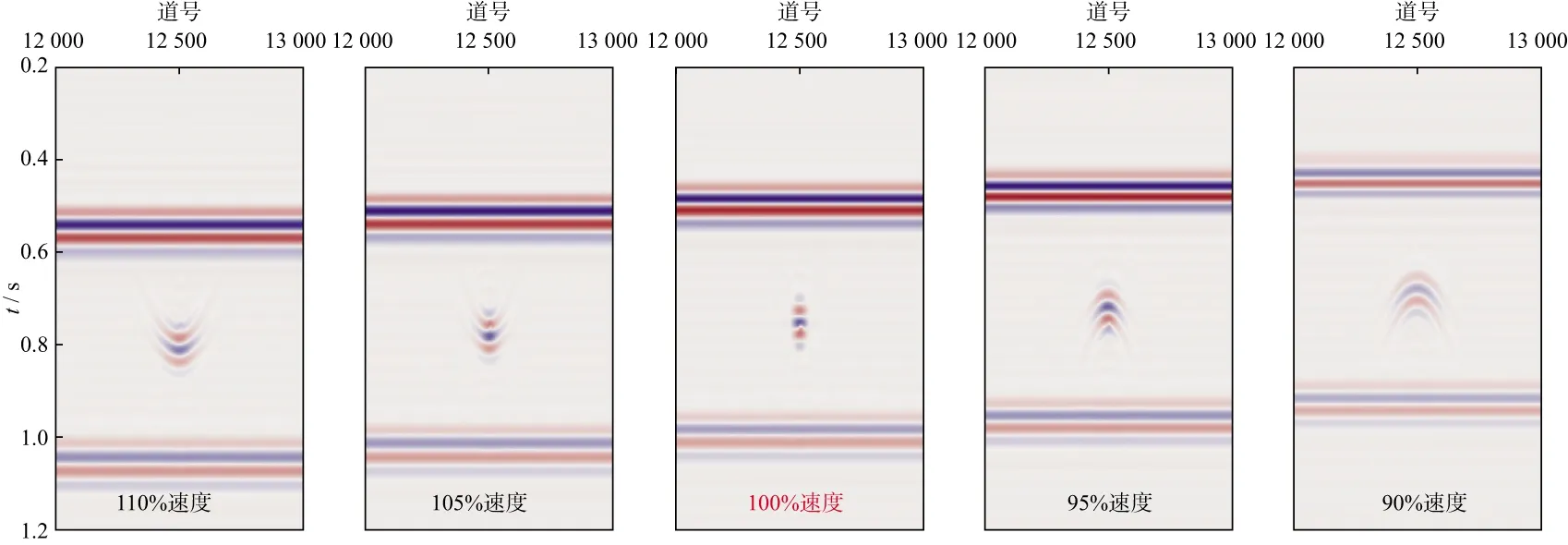

缝洞“串珠”状反射的偏移成像与偏移速度模型密切相关,由于常规速度分析受网格固定尺度限制,层析成像法速度更新精度也受网格尺度及网格间平均效应的影响,不可能获得大小不同、变化剧烈缝洞体“串珠”状反射相对应的准确速度。当偏移速度较大时,“串珠”上翘且聚焦能量较弱;当偏移速度较小时,“串珠”下拉且聚焦能量较弱;当偏移速度合适时,即缝洞“偏移速度”准确时,“串珠”最佳收敛且聚焦能量最强(图2)。

二维绕射波时距曲线方程为:

AD=∑对应于VD绕射归位振幅

式中:(XS,XR)为炮检点对;XD和ZD分别为绕射点的水平距离与深度;VD为上覆地层等效速度;TD和AD分别为对应绕射归位的时间与振幅;以分析点(绕射点)为聚焦坐标原点(ξ,ZD)时,对应能量聚焦孔径为(-h,+h)。当我们对每一个样点利用一组VD={Vmin,…,Vi,…,Vmax}进行绕射扫描归位时,就可以获得一组一一对应的绕射能量AD={AVmin,…,AVi,…,AVmax};由此可以在每一个样点处,如同照相机调焦获得最清晰的照片一样,选择缝洞最佳偏移效果的振幅A,并获得最优聚焦归位时对应的缝洞模型速度V。

图2 单一缝洞模型不同速度偏移导致的反射能量变化与同相轴上提下拉现象(从左到右依次采用原缝洞模型速度的110%,105%,100%,95%,90%进行叠前偏移)

为使缝洞成像品质达到最优,经过模型与实际资料的反复验证,选择下面2个原则作为速度替换自动聚焦连续偏移时取得最佳成像效果的标准(图2):一是归位时能量达到最强,二是绕射上提下拉现象最小(绕射最为平直)。此时认为缝洞成像达到最佳收敛,获得对应每个样点处的速度,再将所有全区最优速度组成新的偏移速度体,实现整个数据体的偏移,并反复进行迭代运算。

1.3 不同充填速度溶洞模型的聚焦偏移成像与速度敏感性分析

利用一个不同充填速度的缝洞模型,测试聚焦偏移成像与速度敏感性,验证达到最佳成像2个原则下速度模型中偏移速度与模型充填速度的相互关系。图3为含3个溶洞体的7层模型,缝洞纵横向尺度为20m×80m,充填速度分别为3000,3600,4200m/s,溶洞层地层背景速度为6000m/s。正演模拟采用的观测系统参数:炮间距30m、道间距30m、排列长度11000m,CDP间隔15m,最大满覆盖次数180次、主频为30Hz雷克子波。利用波动方程模拟地震数据单炮记录,分别采用目标层段为常速的18个偏移速度体进行叠前时间偏移处理,偏移速度变化范围4100~4370m/s,介于该深度处均方根速度的-3%~3%。抽取3个溶洞段18个常速度偏移数据,按每个缝洞重排偏移剖面如图4所示。

图3 相同尺度、不同充填速度溶洞体模型示意图中,缝洞体尺度20m×80m;充填速度:①3000m/s;②3600m/s;③4200m/s。

利用不同常速度的缝洞聚焦偏移归位数据,对每个缝洞的绕射能量与绕射时差的变化进行相应分析。

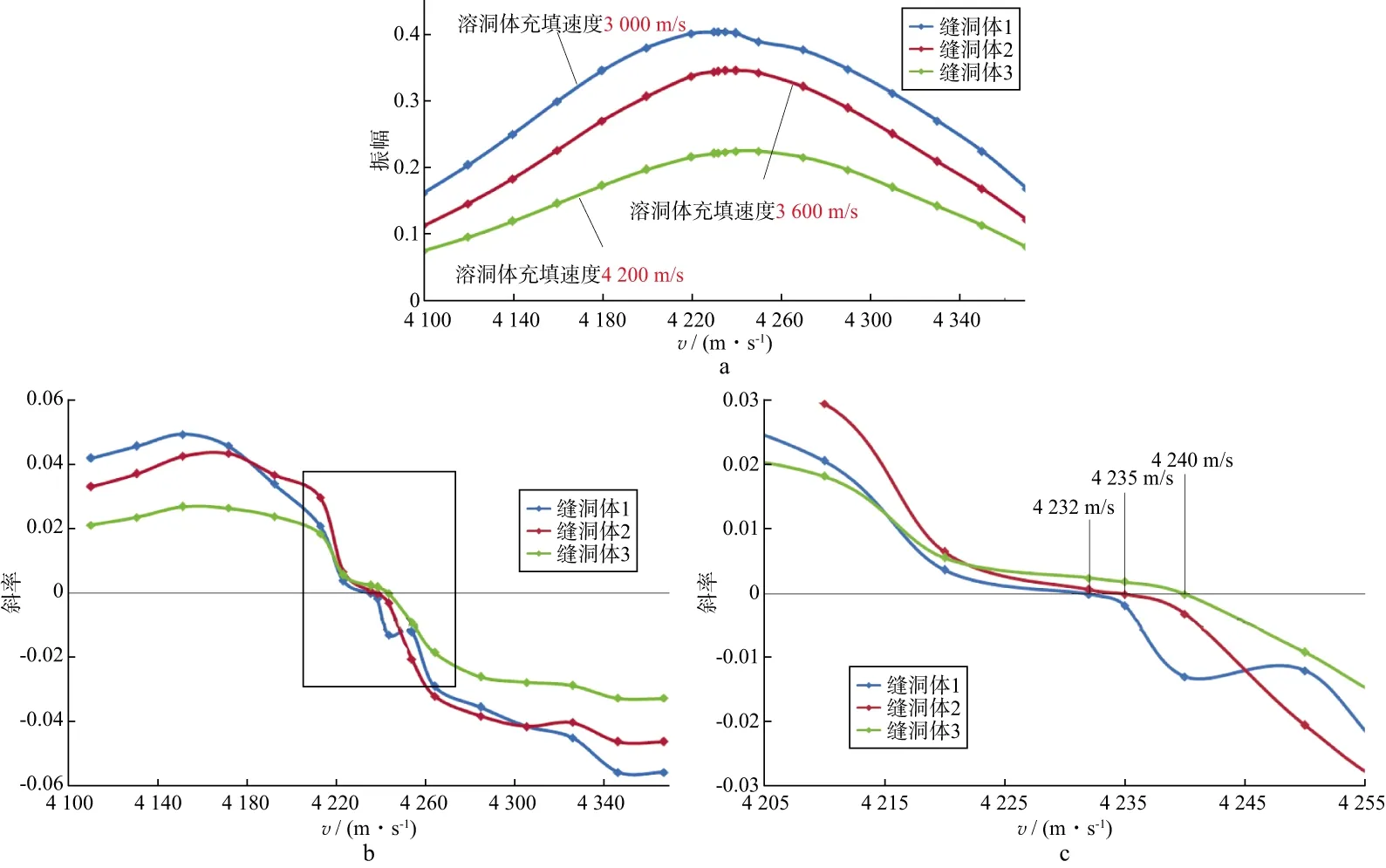

1) 分别提取不同偏移速度下3个“串珠”的能量,制作每个“串珠”对应的速度-能量变化曲线及曲线的导数(斜率)如图5。可以发现速度-能量曲线的极值点、速度-斜率曲线与速度横轴相交的零点,与3个溶洞模型在该处的均方根速度的递变规律完全一致,并能理想地区分出3个不同充填速度的溶洞,且在该偏移速度下能取得最好的归位收敛能量。

2) 分别提取不同偏移速度下3个“串珠”绕射同相轴时差,即以分析点为中心邻近100~150m的各道上,提取同一个绕射同相轴各道与中心点处的平均时差(图6),制作不同偏移速度下3个缝洞体的速度-绕射时差变化曲线(图7),同样发现速度-绕射时差曲线与速度横轴相交的零点,与3个溶洞体均方根速度的递变规律完全一致,能区分出3个不同充填速度溶洞的存在,且在该偏移速度下取得了最佳的归位收敛形态。

图4 3个溶洞体不同速度模型的偏移剖面a 充填速度为3000m/s; b 充填速度为3600m/s; c 充填速度为4200m/s

图5 不同偏移速度下3个溶洞体能量变化特征a 3个溶洞体不同偏移速度下“串珠”能量变化曲线; b 不同偏移速度下“串珠”能量变化曲线的斜率; c b图中局部放大显示并标识最优偏移速度

3) 通常的地层反射在不同偏移速度下类似的速度-能量、速度-时差的变化曲线,与存在缝洞绕射处相比,变化幅度与强度都非常小,或者说敏感程度不强。

采用不同宽度和高度、不同充填速度等系列模型的测试结果均表明,地震剖面上溶洞体的能量大小及同相轴的形态与溶洞体的充填速度正向相关,当绕射体偏移成像达到能量最强、形态最平直时,偏移归位效果最佳,取得的缝洞偏移速度与缝洞充填速度最接近。利用一组连续不同偏移速度对每一个位置进行偏移扫描,选取能量变化幅度较大,并在这种变化较大的最强能量、绕射归位时差趋于最小时,提取到缝洞位置,而且取得最佳的缝洞偏移归位效果与对应缝洞体充填速度相关的等效偏移速度。

图6 一个缝洞体不同偏移速度下“串珠”绕射同相轴变化与绕射时差提取a 绕射同相轴自动拾取; b 同一个缝洞不同速度偏移绕射同相轴变化; c 绕射时差提取示意

图7 不同偏移速度下“串珠”同相轴弯曲度(a)及局部放大显示并标识最优偏移速度(b)

2 基于连续偏移的缝洞聚焦成像处理

在实际地震资料的聚焦成像处理中,为了减少多个速度连续偏移带来的计算工作量,保证选择的替换速度尽可能有更小的变化间隔并处于缝洞充填速度的有效范围之内,同时保证背景地层尤其是上覆各套地层速度相对合理,利用解释层位控制替换速度的范围,使其仅仅在缝洞体发育的目标层段内产生替换;与此同时,选择已有常规处理速度体在每一个样点处不同的速度作为该点速度替换的起点值,用该点速度百分比的正负扰动来替代常速度逐次扫描,实现缝洞反射部位在原速度分析背景下的逐次调整并得到最优聚焦扫描。

首先开展连续偏移处理,在对实际资料进行分析和完整参数试验的基础上,采用现有最佳处理流程及参数(包括静校正、去噪、反褶积、速度分析、叠前时间偏移等)获得原始偏移速度体和经过预处理后的叠前CMP道集。设已有的偏移速度数据体为V,建立沿目标层分布范围为0.99V~1.01V,替换速度变化间隔为0.0025V,能够将该目标区溶洞基本都收敛的速度范围与间隔数量,利用相同流程与参数开展不同速度体的叠前时间偏移处理(图8)。在每一个成像点的一个子体上(如长×宽×高为7×7×15,或9×9×21样点)进行绕射能量与绕射时差分析,选择能量或时差变化相对稳定,或两者平均进行前述能量曲线、时差曲线零点极值分析,取得该采样点处聚焦归位速度。整个三维数据完成后,从原速度数据体V中按求取的百分比变化量反求获得每个速度变化量,并对该部分变化量进行小范围的平滑,并逐点镶嵌回到原来的速度数据体V中,形成带有缝洞速度模型的第一轮偏移速度模型。利用新的带有缝洞体速度的模型再次执行同一偏移处理流程,形成新一轮的速度与偏移数据体(图9)。该过程可以重复迭代,直至全区每一个缝洞都获得理想偏移效果,并获得缝洞充填偏移速度。

图8 不同偏移速度下缝洞“串珠”状反射的偏移剖面

从聚焦成像结果(图9)可以看到各个数据体上(图8)每一个缝洞成像的最佳效果,如图9中,红色箭头所指强反射“串珠”,取得最佳缝洞偏移效果的速度来自原速度为0.9950V的偏移数据体(图8);绿色箭头所指中强反射“串珠”,最佳缝洞偏移速度来自原速度为1.0050V;而黑色箭头所指弱反射“串珠”,最佳缝洞偏移速度来自原速度的1.0025V,如速度不准确,将会导致该“串珠”反射成像变弱并消失。其它每个“串珠”能量、形态相对于图8而言都获得最佳偏移效果。图10对比了缝洞聚焦成像处理与原常规偏移成像处理的结果,可以看出,图10a绿色椭圆处单一缝洞收敛更加集中,红色框处2个相邻“串珠”得到更加清晰的分辨;图10b 红色框处多个组合“串珠”中每一个“串珠”边界拖尾现象得到明显改善,“串珠”与“串珠”之间中心位置更加明确。图11为聚焦成像与常规偏移三维数据体沿目标层T74均方根振幅属性切片,可以看出,整体的趋势及形态基本一致,聚焦后的“串珠”平面展布更聚焦、更收敛,归位也更准确。通过对不同偏移速度数据体的地震聚焦成像处理之后,地震剖面的整体形态没有发生变化,但“串珠”的尾巴得到了很好的收敛,组合“串珠”因不收敛导致的“串珠”叠置连接问题,也得到了解决。“串珠”的边界、轮廓更加清晰,组合关系也更加明朗,更有利于钻探井钻中缝洞体中心位置的设计。

图9 与图8剖面相同的缝洞聚焦偏移成像处理效果 图中,红色箭头所指“串珠”来自图8中0.9950V,绿色箭头所指“串珠”来自图8中1.0050V,黑色箭头所指“串珠”来至图8 中1.0025V。

图10 不同类型缝洞“串珠”状反射聚焦成像与常规偏移成像效果对比a 单“串珠”剖面; b 组合“串珠”剖面

图11 缝洞“串珠”状反射聚焦成像处理前(a)、后(b)沿目标层T74均方根振幅展示的缝洞分布

3 基于最优偏移速度的缝洞充填等效速度分析

基于前述缝洞“串珠”聚焦成像处理,同时获得最优缝洞偏移成像与对应缝洞位置处的最优偏移速度,最优偏移速度从另一个角度反映缝洞储集体等效充填性质并作为流体识别参数。

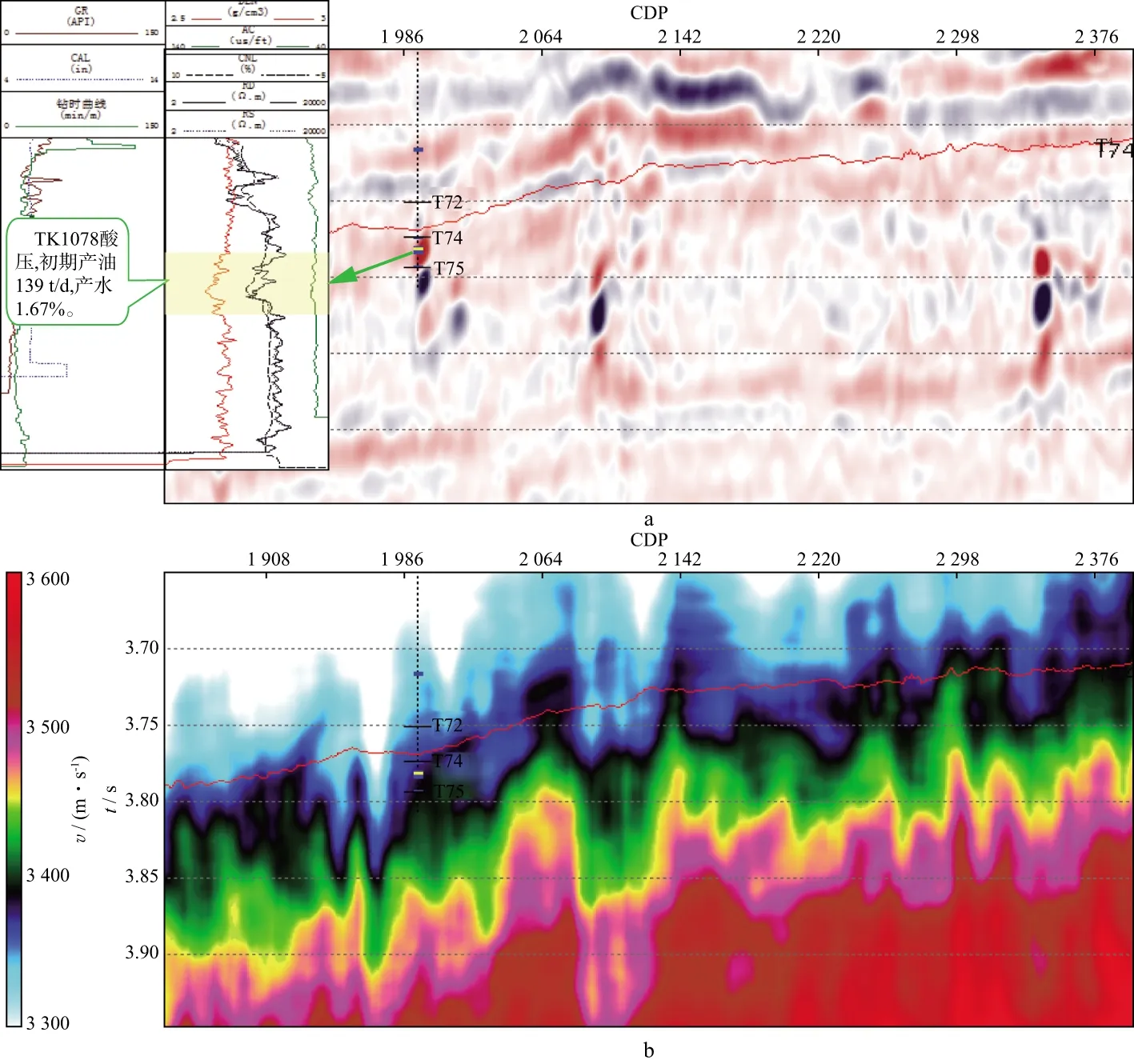

图12为缝洞聚焦成像剖面及对应的最优偏移速度剖面。图13为缝洞聚焦成像处理所获得的偏移速度的平面展示。可以看出,与常规偏移中平滑的速度相比,经聚焦处理后获得的偏移速度变化愈加剧烈。分析图12中“串珠”所处剖面与过产油井(TK1078井)剖面及图13中大部分缝洞所处位置可知,在缝洞“串珠”储层发育且钻遇高产油气的大部分区域,最优偏移速度均有降低趋势,但由于受围岩速度影响,缝洞储层及缝洞储集体与偏移速度对应关系并不十分清晰。依据前述缝洞聚焦能量对速度非常敏感的认识,在聚焦偏移处理时,随着替换偏移速度的变化聚焦能量会有较大的改变,即能量变化率幅度较大,而反射层的聚焦偏移能量随替换偏移速度的变化相对较小,即能量变化率幅度不如“串珠”状反射。为此在聚焦寻优获得最优偏移速度时,设置一定的能量变化幅度或阀值,仅仅对聚焦能量随偏移替换速度发生较大变化的局部样点实施速度的替换,而变化幅度小于阈值的区域仍然采用常规速度分析所取得的地层背景速度,这样就可以获得每一个缝洞体在原背景速度体上所对应的偏移速度。

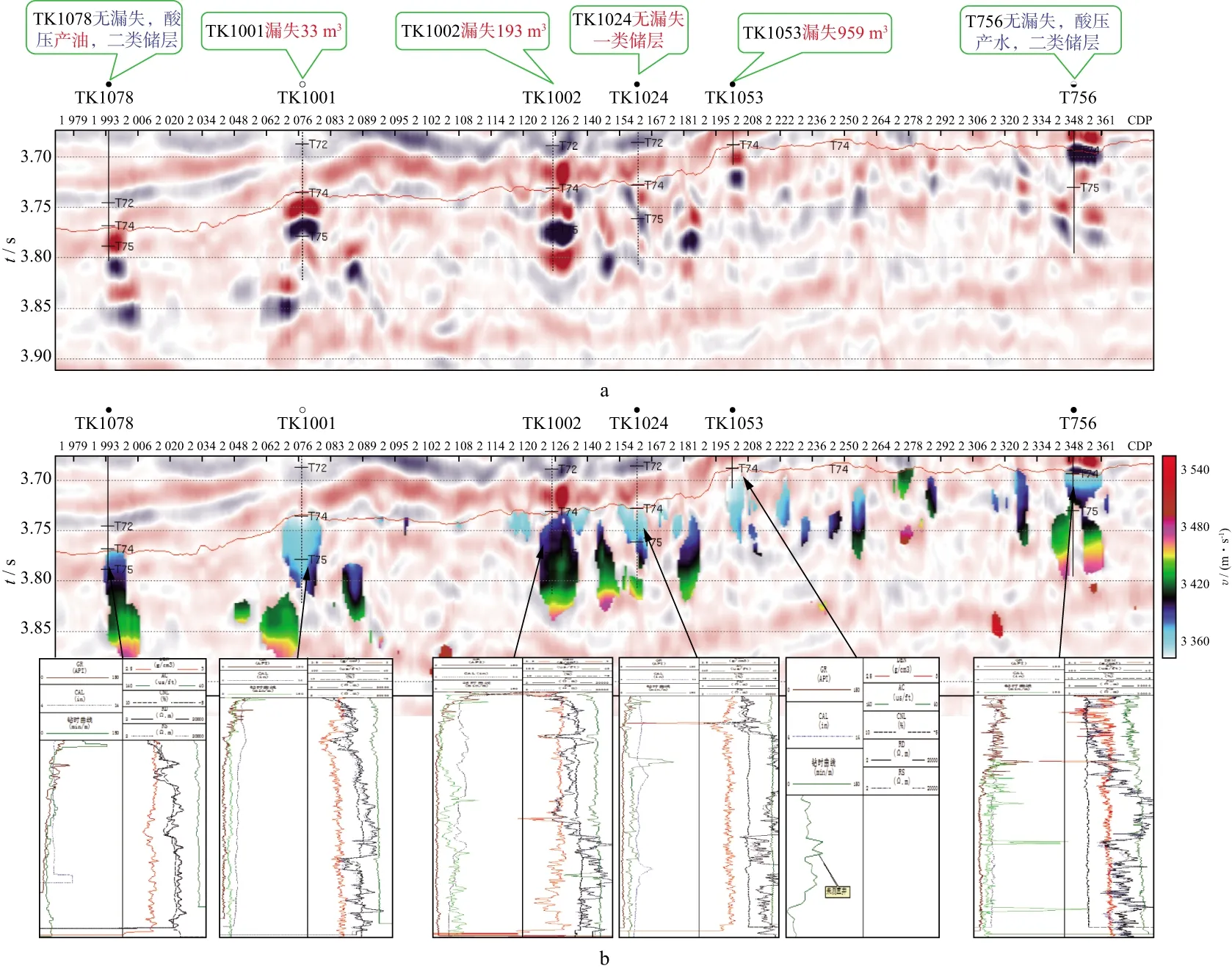

图14为满足聚焦替换速度扫描部位,缝洞“串珠”状反射与最优偏移速度连井地震剖面和钻探井储层发育叠置对比结果,可以看到每一个“串珠”状反射部位均提取到与该位置完全重叠的最优偏移速度,最优偏移速度分布与钻井缝洞储层的充填特征具有一致性(正比关系)。在缝洞出现漏失(表明溶洞充填程度低)或高产油气时(如TK1001井,TK1024井,TK1053井),最优偏移速度表现出低值异常;而当储层无漏失(表明溶洞充填程度高或者为小尺度缝洞储层)或者产水时(如TK1078井),最优偏移速度表现为相对高值异常。由不同充填溶洞数值模拟分析结果可知,最优偏移速度虽然与缝洞充填速度有正向相关性,但同时受埋藏深度、溶洞组合、缝洞内部结构等影响,要更准确检测缝洞充填物性,如果采用时间偏移,最优偏移速度需要根据缝洞顶底深度与内部结构分层将等效均方根最优偏移速度转换为层速度,如果采用深度偏移,则直接利用层速度与缝洞充填、流体识别更好的关联。

图12 缝洞聚焦成像剖面(a)及对应的最优偏移速度剖面(b)

图13 缝洞聚焦成像处理所获得的偏移速度平面展示(速度剧烈变化)

图14 缝洞“串珠”状反射与最优偏移速度连井地震剖面(a)和钻探井储层发育叠置对比结果(b)(最优偏移速度相对低“串珠”对应于钻探井出现漏失或高产油气缝洞正向相关)

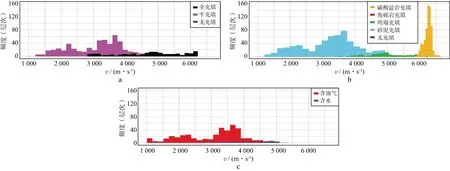

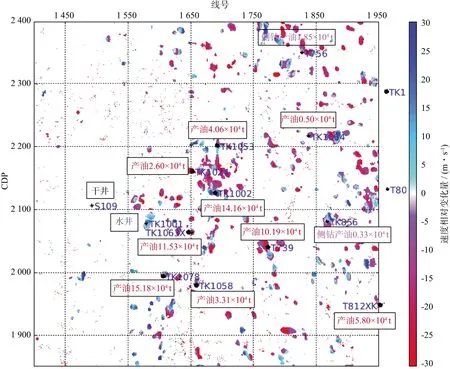

图15为32口钻遇溶洞的井速度统计直方图,分别表示缝洞速度与充填程度(无充填、半充填、全充填)、充填物(无充填、砂泥充填、垮塌充填、角砾质充填、碳酸盐岩充填)与流体性质(油气、水)不同速度区间的响应。可以看出,由于缝洞储层发育于基质较为单一的灰岩背景之上,地球物理相关参数包括速度的局部异常与缝洞储层发育密切关联,低速缝洞异常体明显与缝洞储层发育、缝洞内部放空漏失、缝洞充填油气密切相关。图16为全区缝洞最优聚焦成像处理获得的最优速度减去一个平均值(标定为最大油气发现速度阀值)后的相对速度变化,与已知钻井的对比可以看出,统计结果中95%相对低速异常体都与发现油气产能、放空漏失缝洞储集体相对应。通过基于连续速度替换聚焦成像处理后不仅获得了归位能量强、形态清晰、边界分辨高的缝洞“串珠”状反射,实现每一个缝洞储集体的速度建模,并且速度对缝洞充填性变化非常敏感,可独立于井单独利用地震资料直接实现低速高产能缝洞体的直接检测。

图15 钻遇缝洞储层的声波测井速度与充填程度(a)、充填物(b)和流体性质(c)统计直方图

图16 最优偏移速度相对变化与含油气关系(红—红蓝色为相对低速异常体,蓝—青色为高速异常体;油气井均位于低速异常体上)

4 结论

通过含溶洞模型的正演模拟,缝洞储集体聚焦成像技术用于实际资料处理,缝洞最优偏移速度与缝洞充填性质的检测,得出如下结论与认识。

1) 缝洞绕射波对缝洞偏移速度非常敏感,不准确偏移速度会导致缝洞“串珠”归位能量变弱、同相轴出现“上提下拉”现象;缝洞绕射波对缝洞偏移速度的灵敏性远高于地层反射波,表现在成像“串珠”形态平直和能量强度上有明显且较大变化幅度。缝洞储集体发育地区,对背景地层与每一个缝洞体分别进行速度建模,再进行偏移处理可以获得能量最强、归位形态最好的缝洞归位处理效果。

2) 提出的一种连续速度替换聚焦成像处理技术,通过选取一系列不同速度时偏移聚焦能量与绕射形态作为最佳归位条件,全自动地实现了对每一个缝洞储集体的速度检测与建模,此时偏移后缝洞“串珠”状反射能量最强且形态最为平直,偏移获得的缝洞反射达到最佳归位并获得缝洞最佳充填速度。

3) 缝洞聚焦成像等效偏移速度与实际缝洞充填速度变化规律相一致,可以作为缝洞储集体充填程度、充填物与含流体性质的整体性综合反映。低速“串珠”异常体与已知钻井油气产能、放空漏失缝洞储集体完全吻合,这提供了一种独立于钻井的直接利用地震资料检测复杂缝洞体含流体性的新标志。