中国对外直接投资对“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的影响

2019-12-04协天紫光葛鹏飞

协天紫光 , 薛 飞 , 葛鹏飞

(1. 西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061; 2. 西北大学 经济管理学院,陕西 西安 710127)

一、引言与文献综述

2019年4月26日,习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中提出,“‘一带一路’发展要从总体布局的‘大写意’转向共同绘制精谨细腻的‘工笔画’,而‘工笔画’时代的‘一带一路’建设,绿色是最好的颜料、最鲜明的底色,通过加强绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融,必将助推‘一带一路’高质量发展。”可见,“一带一路”不仅是经济繁荣之路,也是绿色增长之路,而绿色投资更是推进“一带一路”可持续发展的重要路径。事实上,中国作为沿线国家最大的FDI来源国之一,近年来对沿线国家的直接投资增长态势明显。据商务部统计,2003年末,中国对“一带一路”沿线国家直接投资存量仅为13.17亿美元,占同期中国对外直接投资比重的3.96%;而2017年末,中国对“一带一路”沿线国家直接投资存量已高达1543.98亿美元,增长了117倍,同期占比也上升了8.53%。一方面,中国OFDI并不局限于简单的货币流动,而主要是资源要素的整合,内含技术、管理与制度,通过产业转移等方式在沿线国家内实现生产要素的最优配置。同时,沿线各国在不断获取中国物质资本的过程中,也能有效学习、消化与吸收其中的先进技术,积累人力资本,优化产业结构(贾妮莎和雷宏振,2019),促进全要素生产率(TFP)的增长。另一方面,国际直接投资也可能引发污染转移,发达国家较高的环境使用成本常常迫使国内污染密集型企业大规模流向环境质量标准较低的发展中国家,而部分“一带一路”沿线国家在谋求中国OFDI助力经济发展的同时,也开始“焦虑”于中国迅猛增长的对外直接投资是否存在“污染避难所”效应。一些西方发达国家的政客、媒体和学者更趁机掀起了新一轮的“中国环境威胁论”,荒谬地指责中国对外直接投资不仅攫取沿线国家的能源与燃料,还将国内“肮脏产业”加以转移,直接加剧了当地生态环境的恶化。

那么,一个亟待回答的问题是,中国迅猛增长的OFDI是否有效促进了“一带一路”沿线国家的绿色发展?但遗憾的是,当前有关国际直接投资与绿色发展的相关研究主要集中于东道国视角,详细讨论了东道国实际利用外资对当地绿色全要素生产率的影响。具体可归纳为三大类:第一,FDI显著促进绿色全要素生产率的增长。王兵等(2010)基于1998−2007年中国30个省份面板数据,发现FDI有利于提高环境全要素生产率;李敏杰和王健(2019)利用2003−2015年中国省际面板数据,并采用SYS-GMM两步法,同样得出FDI与绿色全要素生产率增长正相关的结论。第二,FDI显著抑制绿色全要素生产率的增长。范丹(2015)通过测度中国2001−2012年工业行业环境全要素生产率,实证发现FDI阻碍了行业环境全要素生产率的增长。而李斌等(2016)选取2003−2013年中国省际面板数据为样本,认为FDI既不利于绿色技术进步,也无法改善绿色技术效率。第三,FDI对绿色全要素生产率增长的作用效果并不明显。陈超凡(2016)通过测算2004−2013年中国工业绿色全要素生产率,指出FDI尚未显著促进工业绿色全要素生产率的增长。而王恕立等(2016)将研究对象转向中国服务业,得出了相似的结论。然而,国际直接投资并不局限于“引进来”,更需要“走出去”,需要从国际投资来源国的母国责任视角出发,详细考察母国对外直接投资如何影响东道国绿色全要素生产率的增长。但是,既有文献对国际投资来源国的母国责任却鲜有关注,少数从母国责任视角切入的研究仅将被解释变量设定为二氧化碳排放量,考察中国对外直接投资对沿线国家的环境效应(刘乃全和戴晋,2017)。然而,绿色发展并不局限于节能减排和污染治理,其强调的是经济与环境的协调增长,是以效率、和谐、持续为目标的发展方式,中国OFDI在作用于东道国环境的同时,也必然通过技术外溢渠道影响东道国的全要素生产率。因此,如果不能将资源和环境约束纳入全要素生产率的分析框架中,综合考虑中国OFDI与“一带一路”国家绿色全要素生产率之间的关系,则无法准确判断中国OFDI是否有效促进了沿线东道国的绿色增长,并可能导致中国对外直接投资效应评价失真,最终造成相关决策偏离正常轨道。此外,“一带一路”贯穿亚欧非大陆,沿线各国经济总体规模、基础设施质量与人力资本积累存在差异,而上述因素的差别可能影响东道国内化中国先进技术的能力,进而导致中国OFDI对沿线国家绿色全要素生产率的非线性影响,而已有文献对此的研究还较为匮乏。纵观“一带一路”绿色全要素生产率的现有文献,大多从贸易开放(齐绍洲和徐佳,2018)、科研创新(葛鹏飞等,2017)、金融发展(葛鹏飞等,2018)与城市化(武宵旭和葛鹏飞;2019)等方面展开,尚未有学者从中国对外直接投资视角切入。但是,国际直接投资作为技术转移、外溢和扩散的重要渠道,在帮助发展中国家克服后发劣势、提高绿色生产效率方面的贡献愈发突出。尤其是,作为“一带一路”的倡导者和世界第二大对外直接投资国,中国OFDI在沿线国家绿色经济增长中扮演的角色将不言而喻。鉴于此,本文在采用DDF-Global Malmquist-Luenberger指数测算绿色全要素生产率的基础上,利用Penn World Table 9.0和世界银行发展指标数据库(WDI)的相关数据,研究中国OFDI与东道国绿色生产效率之间的关系,结果发现中国OFDI显著促进了沿线东道国绿色全要素生产率的增长,且经济规模较大或人力资本丰裕①人力资本充裕指可以有效内化中国先进的技术,并且尚未形成对中国的逆向技术回流。的东道国,通过引进中国OFDI,将更有利于本国绿色全要素生产率的提升。本文的研究不仅有助于树立中国负责任投资大国的形象,而且有利于打消沿线国家的“焦虑”情绪,正面回应国际社会的种种质疑,为绿色“一带一路”倡议的深入实施提供了经验证据。

本文可能的边际贡献主要体现在以下三方面:第一,从母国责任视角出发,首次系统考察了中国OFDI与“一带一路”地区绿色全要素生产率间的关系;第二,考虑到沿线东道国发展阶段的差异,本文采用Hansen非线性门槛模型检验了中国OFDI对东道国绿色全要素生产率的非对称效应,并且给出了合理的解释与说明;第三,由于中国OFDI与东道国绿色全要素生产率之间可能存在内生性问题,故我们寻找了一个新的工具变量−投资合作信任度,为后续相关研究提供了借鉴。

二、理论分析与研究假设

全要素生产率是指一个系统的总产出量与全部生产要素真实投入量之比,是衡量经济增长质量的关键变量,但由于传统全要素生产率忽略经济活动中自然资源投入与碳排放,故无法科学测度低碳约束下的真实经济绩效(黄秀路等,2017)。而绿色全要素生产率是在传统全要素生产率基础上,考虑非期望产出,并将资源和环境约束纳入分析框架,从而可以更加准确地度量经济的可持续性增长(孙传旺等,2010)。提升绿色全要素生产率离不开技术发展,一国技术进步不仅取决于国内研发投入,同时需要学习、消化与吸收其他国家的先进技术,而国际投资正是不同经济体之间技术传导与扩散的主要渠道之一。

(一)国际投资与东道国绿色全要素生产率的线性分析

国际投资如何影响绿色全要素生产率已引发学者们的广泛关注,但研究结论仍莫衷一是,原因在于,国际投资既是技术传播的重要桥梁,又是污染转移的常见方式。因此,国际投资对绿色全要素生产率的作用方向与大小将取决于正、负外部性的大小。

从正面影响效应来看,国际投资可以通过转移绿色生产技术、构建绿色监管模式、转变产品消费理念,促进东道国绿色全要素生产率增长。首先,跨国企业敲开东道国大门,同时可以将前沿的生产技术、标准的生产流程与科学的管理制度传递到东道国,对当地企业形成示范作用。而当地企业通过长期接触跨国企业,可以有效学习、模仿与吸收跨国企业先进的生产模式与管理经验,提高生产工艺,优化产业结构,进而实现价值链的攀升与绿色全要素生产率的增长(李斌等,2016)。更重要的是,示范效应将逐渐转化为竞争效应,技术模仿将逐渐转化为技术革新,跨国企业的涌入也将激发本土企业的创新活力,从而有助于进一步加快东道国的绿色经济发展。其次,跨国企业拥有更加先进的环境治理技术和更加严格的污染排放标准,在跨国投资活动中,通过行业内的示范效应和行业间上下游产业链的关联效应可以有效促进内资企业污染治理模式的转型与升级,改善东道国的环境质量(Poelhekke,2015)。最后,国际投资可以增加东道国居民的收入水平,根据环境库兹涅茨曲线(EKC)假说,当经济发展达到一定阶段后,随着人均收入的进一步增加,居民更加倾向于低碳消费模式,购买环境友好型产品,而绿色消费需求将推动绿色产品供给和绿色产业发展,最终实现经济与环境的和谐发展。

从负面影响效应来看,国际投资通过拥堵效应、挤出效应与集聚效应等方式阻碍东道国绿色全要素生产率的提高。首先,跨国投资扩大了东道国资本积累和生产规模,但同样也加剧了资源消耗和污染物排放,在东道国资源与环境承载能力有限的条件下,持续流入的跨国投资将引发拥堵效应,增加东道国的环境压力,不利于经济的可持续增长(刘玉博和吴万宗,2017)。其次,跨国企业通过技术扩散促进内资企业技术进步,但同时挤占了内资企业的市场份额,压缩了内资企业的生存空间,持续流入的跨国投资将引发挤出效应,提高内资企业的生产成本,降低内资企业的经营利润,最终导致内资企业创新动力下降,创新投入不足,甚至形成对外资企业的技术依赖,长期来看,并不利于东道国绿色全要素生产率的增长(石大千和杨咏文,2018)。最后,国际投资在推动东道国产业集聚、享受规模经济的同时,也将出现集聚的负面效应。在产业集聚的初期,企业为了共同市场而在某一地区聚集,相关节能减排设施尚处于建设阶段,环境治理能力跟不上产业规模扩张的需求,产业集聚并不利于绿色全要素生产率的增长。同时,如果集聚产业以“非清洁型”为主,可能进一步增加原材料与能源的消耗,形成粗放型增长模式。

可见,国际投资对绿色全要素生产率增长具有双重效应,且作用机制比较复杂,存在不确定性。然而,自“一带一路”倡议实施以来,中国政府始终践行绿色发展理念,倡导低碳、循环与可持续的生产方式,努力将生态文明全面融入投资合作,形成生态环保与投资增长相辅相成的良好绿色发展格局。一方面,中国政府积极推进与沿线国家绿色“一带一路”合作文件的签署,加快绿色“一带一路”合作项目的建设,如扩大“一带一路”绿色发展国际联盟、启动“一带一路”可持续城市联盟、打造“一带一路”绿色供应链平台等。同时,为了加强绿色产业合作,推动绿色技术传导,中国政府与沿线国家共同建设了一批绿色技术交流与转移基地、技术示范推广基地和科技园区,实现了“一带一路”地区产业结构的优化,促进了沿线各国绿色技术发展。另一方面,中国政府不断完善绿色投资政策与指导原则,引导海外企业积极履行环境保护责任,推动“一带一路”投资的可持续性增长。环境保护部、外交部、发展改革委、商务部联合发布的《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》、中国生态环境部印发的《“一带一路”生态环境保护合作规划》以及商务部、环境保护部发布的《对外投资合作环境保护指南》均明确指出,中国海外投资企业应当根据东道国的法律法规要求,将环境保护纳入企业发展战略和生产经营计划,建设和运行污染防治设施,开展污染防治工作。同时,中国政府鼓励企业在东道国使用绿色先进技术生产,推进绿色技术扩散,从源头削减污染,提高资源利用效率,真正实现绿色投资驱动“一带一路”沿线的可持续性发展。此外,中国在“一带一路”沿线的投资主体也集中于资质良好的大型国有企业,在主动参与“一带一路”建设的过程中,积累了大量有关绿色发展的成功经验(刘乃全和戴晋,2017)。譬如,中石油在哈萨克斯坦的合资企业多次获得社会责任总统金奖、可持续发展企业奖和最佳企业奖等。整体来看,在政府绿色投资政策的引导和鼓励下,中国企业在“一带一路”沿线多数投资项目为环境友好型项目,且对沿线多数东道国实施了绿色技术的转移与援助,有效促进了沿线国家清洁型生产方式的发展,逐步淘汰了低附加值、高污染与高能耗行业,对沿线国家产生了正面的“污染光环”效应。我们据此提出假设1:

假设1:中国OFDI显著促进了“一带一路”地区绿色全要素生产率的增长。

(二)国际投资与东道国绿色全要素生产率的非线性分析

“一带一路”横跨亚欧非大陆,沿线各国发展阶段差异较大,在研究对外直接投资与东道国绿色全要素生产率的关系时,还应着重考虑东道国异质性下的非对称效应。因此,我们在东道国异质化特征的基础上,结合中国在“一带一路”地区的实际投资状况,提出如下理论假设:

1. 经济规模门槛效应

技术进步是实现绿色全要素生产率增长的关键所在,而国际投资正是不同经济体间技术传导的主要渠道之一。然而,技术传导是双向互动的过程,需要母国跨国企业将先进技术转移和扩散,同时需要东道国本土企业对先进技术消化和吸收。但一般而言,东道国企业内化先进技术的能力与本国的经济规模正相关(齐绍洲和徐佳,2018)。在东道国经济规模处于较低阶段时,政府主要将资金投入生产部门,满足居民的基本生活需求;而当东道国经济规模达到一定阶段时,政府才会投入更多资金开展研发和创新活动,企业才会形成较强的竞争承受能力和消化吸收能力。何洁(2000)使用1993−1997年中国省际工业部门面板数据,实证发现经济发展需要跨越某一阀值后,国际投资才对工业部门发挥显著的正向技术溢出效应。而郭庆然(2013)利用2000−2011年中国省际面板数据,认为经济发展水平对FDI技术溢出效应存在显著的门槛特征。何兴强等(2014)则通过测算2003−2007年中国30个省区内资工业企业全要素生产率,发现经济发展状况对中国FDI技术外溢存在双门槛效应。可见,如果“一带一路”沿线某些国家经济规模较小,与中国经济发展差距较大,则通过国际投资渠道溢出的技术水平差距也会较大,上述东道国很难有效吸收中国OFDI外溢的先进技术;相反,当沿线某些国家经济规模达到一定阶段,本土企业具备内化外来先进技术的基本条件,则通过中国跨国企业的技术传导将更有利于促进本国绿色全要素生产率的增长。我们据此提出假设2:

假设2:中国OFDI对“一带一路”地区绿色全要素生产率可能存在经济规模的门槛效应。

2. 基础设施门槛效应

东道国基础设施建设是吸引国际投资的前提条件,更是推动绿色发展的有效方式。完善的基础设施可以节约产品和服务的运输时间,降低调整成本(王永进等,2010),提高信息获取效率,加快绿色技术的转移和扩散。同时,基础设施建设可以实现东道国国内市场与国际市场的互联互通,引发更大范围的技术传导与产业合作(崔岩和于津平,2017),扩大绿色技术的覆盖空间,延伸绿色产业链,构建绿色产业体系,促进东道国的可持续增长。此外,一个地区的基础设施质量是该地区技术内化能力的重要决定因素(陈海波和陈赤平,2018)。完善的基础设施网络可以将跨国企业生产环节的各个阶段联系在一起,减少技术传递过程中的外界干扰,优化资源配置,加强国际投资技术溢出的学习效应和竞争效应。谢建国和吴国锋(2014)使用1992−2012年中国省际面板数据,发现仅当基础设施水平跨越一定“门槛值”后,FDI才会发挥显著的正向技术溢出作用。而陈海波和陈赤平(2018)利用2006−2013年中国224个城市构建面板门槛模型,实证发现交通运输能力对FDI技术溢出效应存在显著的门槛特征。可见,如果“一带一路”沿线某些国家基础设施质量较低,则通过国际投资渠道实现绿色技术传导的成本较高、时间较长、效果较差,上述东道国很难真正内化中国OFDI外溢的先进技术;相反,当沿线某些国家的基础设施质量达到一定水平时,不仅可以加速知识扩散,而且可以加强产业融合,则东道国通过吸引中国对外直接投资,充分发挥其技术示范效应,将更有利于促进本国绿色全要素生产率的增长。我们据此提出假设3:

假设3:中国OFDI对“一带一路”地区绿色全要素生产率可能存在基础设施的门槛效应。

3. 人力资本门槛效应

一国人力资本积累状况与其绿色发展密切相关。人力资本由凝聚在劳动者身上的知识、技术、能力和健康素质构成,体现了劳动者质量。东道国人力资本积累是对接国际高端产业的前提条件,高素质的劳动者才能有效满足跨国投资活动的各项技术需求,并为引进更前沿的生产技术和更先进的治理模式奠定基础(协天紫光和李江龙;2019)。此外,人力资本积累是东道国实现自主研发与技术创新的重要保障,高素质的劳动者在走向生产部门后,学习成本更低,学习时间更短,改进和创造新事物、新方法的能力更强,通过单纯模仿向自主创新的转变,克服后发劣势,优化产业结构,提高绿色生产效率。Girma(2010)利用门槛回归模型,发现东道国人力资本积累需要跨越某一特定值后,FDI才能显著发挥正向技术溢出效应。赵国庆和张中元(2010)选取中国28个制造行业1999−2008年的相关数据,同样发现人力资本对FDI技术溢出效应存在显著的门槛特征。而黄繁华和王晶晶(2014)则通过测算服务业FDI的R&D溢出效应,认为人力资本积累显著推动了服务业FDI的技术扩散。可见,如果“一带一路”沿线某些国家人力资本匮乏,则很难满足中国绿色投资的各项技术要求,也无法有效内化外来先进技术,而随着东道国人力资本的不断累积,中国OFDI促进东道国绿色全要素生产率增长的效果将愈发明显。但是,当东道国人力资本积累到一定阶段时,国内掌握了领先的绿色生产方式和科学的污染治理手段,中国OFDI对东道国的绿色技术溢出作用将逐渐减弱,甚至可能出现东道国对中国的逆向技术回流。此时,中国OFDI促进沿线国家绿色全要素生产率增长的效果将不再明显。我们据此提出假设4:

假设4:中国OFDI对“一带一路”地区绿色全要素生产率可能存在人力资本的门槛效应。

三、研究设计

(一)模型构建

为检验中国OFDI是否提高了“一带一路”沿线国家的绿色全要素生产率,本文构建如下模型:

其中,i和t分别代表国家和年份;LnGTFPit为被解释变量,代表每个国家的绿色全要素生产率;LnOFDIit为核心解释变量,代表中国对“一带一路”沿线各国的直接投资水平。β1为LnOFDIit的待估系数,若β1显著且大于0,表示中国对外直接投资推动了“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的增长;若β1显著且小于0,则与之相反。Xit为控制变量,θi为相应的系数,μi和γt分别为个体固定效应和时间固定效应,εit为随机误差项。

(二)变量选取与数据说明

1. 被解释变量:绿色全要素生产率(LnGTFP)。既有文献通常采用SFA或DEA测度绿色全要素生产率。相对而言,DEA的优势在于:无需设定具体的生产函数,且允许在多种投入变量中纳入非期望变量。故本文在DEA框架下运用考虑非期望产出的方向性距离函数(DDF),并结合Global Malmquist-Luenberger生产率指数对2003−2014年“一带一路”沿线国家的绿色全要素生产率进行测算。

借鉴前人经验,分别选取资本存量与劳动力实际总工时数为资本投入与劳动投入的代理变量;并分别使用各国实际GDP和CO2排放量衡量期望产出与非期望产出。需要说明的是,CO2排放量来自世界银行发展指标数据库(WDI),而其余相关数据均来自Penn World Table 9.0。同时,对于在测算过程中是否加入能源投入存在一定的争议。一方面,不少学者认为能源投入是国民经济与社会发展必不可少的生产要素与物质基础,与劳动力、资本共同对经济增长发挥了关键性作用,因此有必要将能源纳入经济增长模型中;另一方面,也有学者认为在增加值核算过程中已经剔除了中间消耗的部分,作为中间投入品的能源投入在测算绿色全要素生产率时无须被纳入测算模型。考虑到本文采用实际GDP作为期望产出指标,因此使用不包含能源投入的绿色全要素生产率测算结果进行基准分析。另外,为保证实证结果的可靠性,还对包含能源投入的测算结果进行稳健性检验。最终,本文系统测算了2003−2014年“一带一路”沿线56个国家的绿色全要素生产率指数①限于数据可得性,本文的研究对象包括阿尔巴尼亚、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、埃及、爱沙尼亚、巴基斯坦、巴林、白俄罗斯、保加利亚、波黑、波兰、俄罗斯、菲律宾、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、捷克、卡塔尔、科威特、克罗地亚、拉脱维亚、黎巴嫩、立陶宛、罗马尼亚、马来西亚、马其顿、蒙古、孟加拉国、缅甸、摩尔多瓦、塞浦路斯、斯里兰卡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、土库曼斯坦、文莱、乌克兰、乌兹别克斯坦、希腊、新加坡、匈牙利、叙利亚、亚美尼亚、也门、伊拉克、伊朗、以色列、印度、印度尼西亚、约旦、越南。,并借鉴原毅军和谢荣辉(2015)的做法,以2002年为基期进行累乘,将绿色全要素生产率转化为累积绿色全要素生产率,作为后续实证分析的数据基础①本文实证分析中采用2003−2014年数据,原因在于2003年为中国企业大规模“走出去”的起始年份,而2014年为目前所有相关数据均能获得的最新时点(绿色全要素生产率测算数据主要来源于Penn World Table 9.0,而该数据库目前仅更新至2014年)。。

2. 核心解释变量:中国对外直接投资(LnOFDI)。中国对外直接投资主要包括存量数据和流量数据,但由于中国的反向投资行为,使得流量数据中包含了大量的负数,无法进行对数化处理。因此,本文选取中国对外直接投资存量进行研究,数据均来自历年《中国对外直接投资统计公报》(2003−2014年)。此外,为剔除价格因素影响,以2011年为基年,将名义数据进行平减,计算出实际对外直接投资数据②平减数据源于世界投资发展指数数据库中的美国“GDP Deflator”指标。。

3. 门槛变量。(1)地理距离修正的经济规模(GDPDIS)。现有文献主要使用国内生产总值(GDP)衡量一国经济规模。然而,在国际投资视角下,东道国经济总量对母国投资产生引力的同时,双边地理距离也会对母国投资产生斥力。因此,通过地理距离修正沿线国家经济总量,可以更准确地评估中国对外直接投资过程中东道国的真实经济规模。具体参考Pierre-Guillaume Méon等(2010)的研究,使用东道国GDP与该东道国首都和北京间地理距离的比值来度量,其中,东道国GDP数据来源于Penn World Table 9.0,且以2011年为基年进行了平减,而双边首都距离数据则来源于CEPII数据库。(2)基础设施(LnRail)。借鉴Francois和Manchin(2013)的研究,选用铁路总里程占国土面积的比重衡量各国基础设施建设水平,数据来源于世界银行发展指标数据库(WDI)。(3)人力资本(HC)。借鉴齐绍洲和徐佳(2018)的研究,采用基于受教育年限和回报率计算的人力资本指数衡量一国的人力资本水平,数据来源于Penn World Table 9.0。

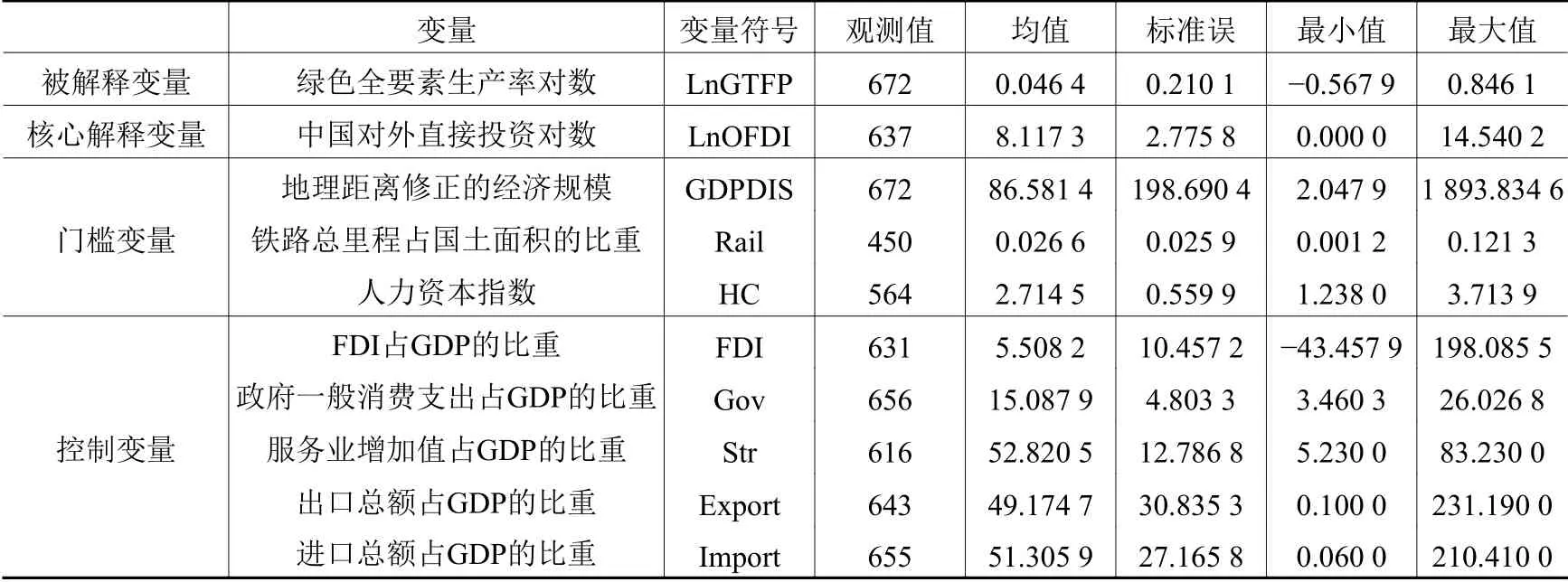

4. 控制变量。(1)FDI占东道国GDP的比重(FDI)。使用东道国吸引的非中国直接投资占本国GDP的比例来表示。(2)政府干预度(Gov)。采用东道国政府一般消费占GDP的比重来衡量。(3)产业结构(Str)。使用东道国服务业增加值占GDP的比例来度量。(4)贸易开放度。分别采用东道国进口总额占GDP的比重(Import)与出口总额占GDP的比重(Export)来表示。数据均来源于世界银行发展指标数据库(WDI)。变量统计描述结果如表1所示。

表1 变量描述统计

四、实证分析

(一)基准回归:中国OFDI是否促进了“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率增长

在正式回归之前,针对可能存在的伪回归现象和面板数据模型方法选择问题作如下分析:第一,采用方差膨胀因子(VIF)对可能存在的多重共线性问题进行考察,发现其均小于5,表明模型整体并不存在严重的多重共线性;第二,由于样本数据的时间跨度仅为12年,故无需对各变量进行单位根检验及模型的协整检验(刘乃全和戴晋,2017);第三,考虑到传统固定效应模型只关注了个体间差异,而没有对不同时期、不同个体的残差相关关系予以分析,进而使得估计结果具有较大偏误,且该估计偏误在时间效应的影响下会不断增大。因此,为了消除模型估计偏误,采用兼具个体固定效应与时间固定效应的双向固定效应模型,并通过LSDV法估计中国OFDI对“一带一路”沿线东道国绿色全要素生产率的影响状况。

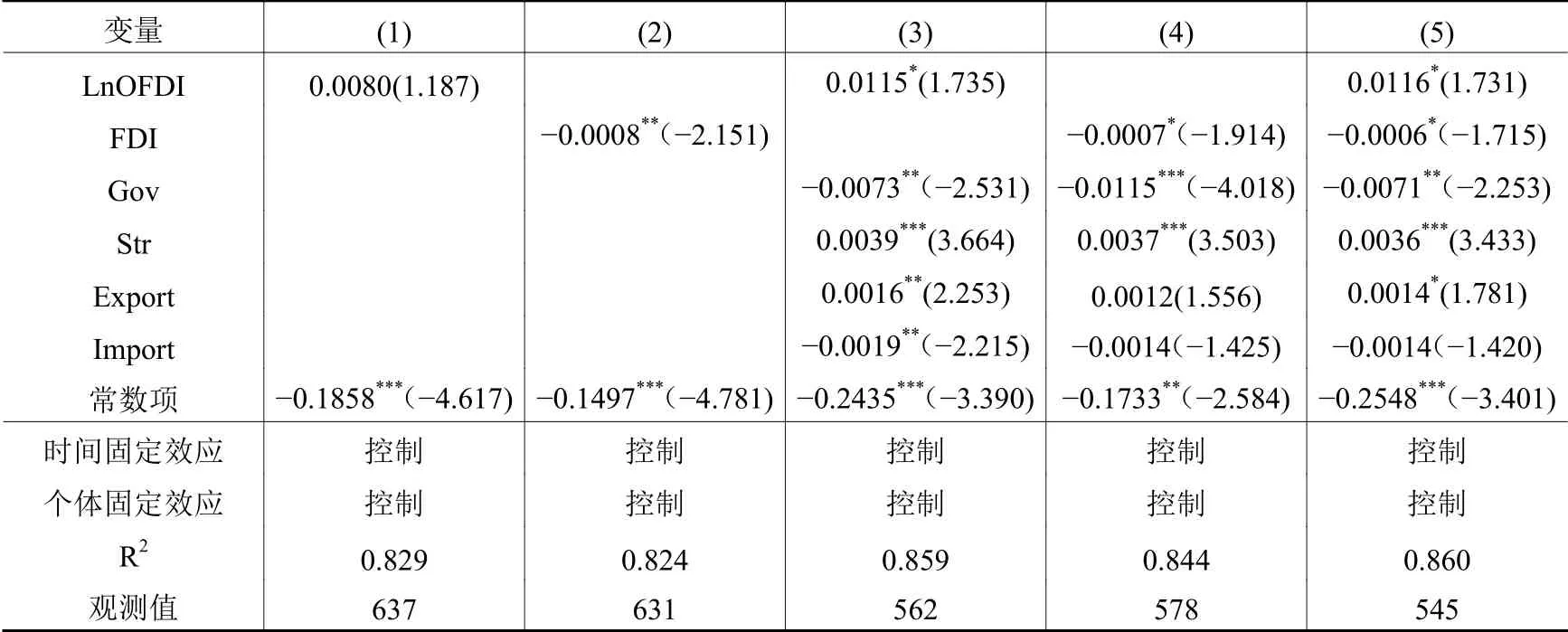

如表2所示,第(1)列和第(2)列是未加入其他控制变量的情况下,“一带一路”沿线国家吸引中国投资(中国OFDI)与非中国投资(非中国FDI)分别对本国绿色全要素生产率的影响。从表2可以发现,在未加入控制变量时,中国OFDI对东道国提升绿色全要素生产率产生了正向促进作用,但并不显著。而东道国吸引的非中国投资则对本国绿色全要素生产率增长产生了负向阻碍作用,且通过了显著性水平为5%的显著性检验。第(3)列和第(4)列是加入控制变量后的结果。可以看出,在考虑控制变量后,中国OFDI对提升东道国绿色全要素生产率产生了显著的促进作用,而东道国吸引的非中国投资则显著抑制了本国绿色全要素生产率的增长。第(5)列是同时引入中国投资和非中国投资的结果。其中,LnOFDI的估计系数显著为正,进一步表明中国OFDI对“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的增长具有积极的推动作用,这也验证了本文的假设1。事实上,《对外投资与风险蓝皮书:中国对外直接投资与国家风险报告》明确指出,中国在“一带一路”沿线的直接投资主要集中于信息技术、交通运输和能源行业,多数投资项目为环境友好型项目,而对碳化物、氮化物排放量较大的行业则少有涉及。此外,中国在“一带一路”沿线的投资主体也集中于资质良好的大型国有企业,这些企业的环保意识较强,治污技术、治污设备也比较先进,在项目实施过程中并没有加剧东道国环境污染(刘乃全和戴晋,2017)。相反,中国政府非常重视通过国际投资渠道推动沿线国家的技术变革与创新。早期,中国对欠发达国家的援助主要集中于资金的转移支付,但“授人以鱼”不如“授人以渔”(张原,2018)。近年来,中国更加强调以投资推动先进技术传导,驱动东道国产业转型与升级(贾妮莎和雷宏振,2019),促进东道国高附加值、低污染与低能耗行业的发展,提高东道国在全球价值链中所处的地位,实现东道国经济与环境的协调发展。可见,中国在“一带一路”地区的OFDI是“绿色技术援助”而非“污染产业转移”。FDI的估计系数显著为负,说明其他国家的国际投资对“一带一路”沿线绿色全要素生产率增长产生了显著的阻碍作用。这也表明相较中国而言,其他国家在“一带一路”地区的投资质量较低。更重要的是,这一对比分析也有力地回应了国际社会对中国在“一带一路”地区投资动机的质疑,打消了沿线国家的“焦虑”情绪,为深入推进绿色“一带一路”建设提供了保障。其余控制变量的信息表明,东道国政府干预、进口率增加不利于绿色全要素生产率的增长,而服务业比重上升、出口率增加则促进了绿色全要素生产率的提高。

表2 中国OFDI对“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的影响:基准回归

(二)面板分位数回归:东道国绿色全要素生产率异质化背景下,中国OFDI如何影响“一带一路”地区绿色全要素生产率增长

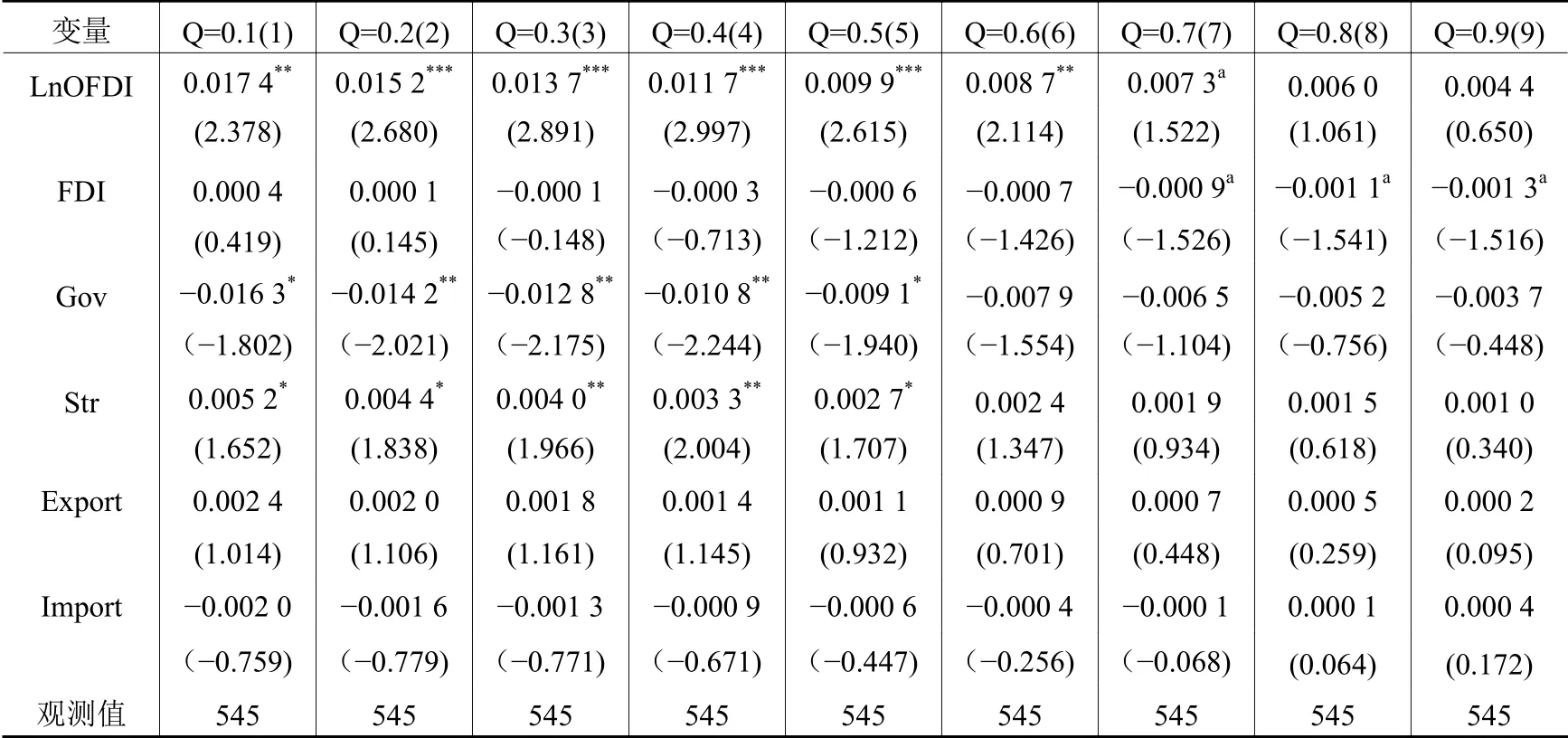

在基准回归中,我们考察了中国OFDI对“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的影响。然而,“一带一路”地区国家众多,且处于不同发展阶段,绿色全要素生产率水平差异较大。据测算,新加坡绿色生产效率已超越部分欧美发达国家,而吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦与土库曼斯坦等中亚内陆国家受开放度低、技术落后和产业单一等因素的制约,绿色全要素生产率尚未达到世界平均水平。那么,在东道国绿色全要素生产率差异化背景下,中国OFDI将如何影响“一带一路”地区绿色全要素生产率的增长?此外,传统的线性回归仅能反映两者之间的平均效应,无法反映模型变量之间关系的全貌(周少甫等,2013)。同时,均值回归的参数估计结果还容易受极端值的影响。因此,我们采用面板分位数回归模型,进一步考察不同分位点下中国OFDI与“一带一路”沿线东道国绿色全要素生产率之间的关系,力图使本文的研究更为深入与全面。

如表3所示,LnOFDI的系数在10%至60%分位点上显著为正,但在70%及更高分位点上并不显著。这意味着随着东道国绿色全要素生产率的提高,中国OFDI的促进作用将不再明显。其中可能的原因是,绿色全要素生产率较高的地区自主创新与研发能力较强,而中国作为新兴经济体,在该区域OFDI的绿色技术溢出效应较弱,甚至可能存在逆向技术回流,由此导致中国OFDI对该区域国家绿色全要素生产率的增长产生较弱的影响。换言之,当前“一带一路”地区绿色全要素生产率排序后3/5的国家,通过吸引中国OFDI,学习与内化我国先进的技术,将对本国绿色全要素生产率的增长产生较强的推动作用。而中国在“一带一路”地区绿色全要素生产率排序前2/5国家的投资,并没有显著促进当地绿色经济的发展。此外,FDI在各个分位点的估计系数均未通过显著性检验,且仅在10%和20%分位点上为正,表明“一带一路”地区绿色全要素生产率水平最低的1/5国家,通过吸引其他国家的直接投资,将对本国绿色经济发展产生一定的正向促进作用,但并不显著。而处于30%至90%分位点上的国家,不仅无法通过吸引其他国家投资促进当地绿色全要素生产率增长,甚至可能存在反向抑制效应。上述结论进一步证明,相对中国而言,其他国家在“一带一路”地区的投资较少关注东道国经济与环境协同发展的诉求,更偏好于将母国高污染产业向沿线东道国转移,而并不是实现母国绿色生产技术在沿线地区的共享。

表3 中国OFDI对“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的影响:面板分位数回归

(三)面板门槛分析:东道国总体经济规模、基础设施质量与人力资本积累异质化背景下,中国OFDI与“一带一路”地区绿色全要素生产率的非线性分析

1. 门槛效应模型。通过面板分位数回归检验,本文发现东道国发展阶段的差异可能形成中国OFDI对“一带一路”地区绿色全要素生产率增长的非线性影响。因此,我们有必要进一步考察中国OFDI对“一带一路”地区绿色全要素生产率增长的门槛效应。依据Hansen(2000)的研究,以两区制的门槛回归模型为例,分别选取经济规模、基础设施与人力资本为门槛变量,构建中国OFDI与东道国绿色全要素生产率的面板门槛计量模型:

其中,I(∙)为门槛指示函数,Thr为门槛变量, ϕ为特定的门槛值,其余变量含义与上文相同,此处不再赘述。

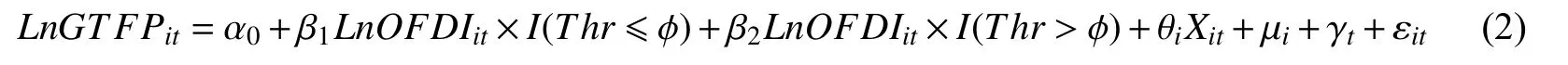

2. 门槛效应检验。在进行面板门槛回归之前,需要对是否存在门槛效应以及门槛具体数量进行检验。为此,根据Hansen提出的“自举法”,反复抽样300次后计算相应的P值和门槛值。结果显示,分别以经济规模和人力资本为门槛变量时,中国OFDI对东道国绿色全要素生产率的影响仅通过了单一门槛检验,其门槛值分别为79.3500和1.6530。而以基础设施为门槛变量时,中国OFDI对东道国绿色全要素生产率的影响并未通过门槛检验(如表4所示)。鉴于此,下文将分别以经济规模和人力资本为门槛变量进行门槛回归。同时,为了便于对比分析,我们也汇报了基础设施的门槛回归结果。

表4 门槛显著性检验及门槛值估计结果

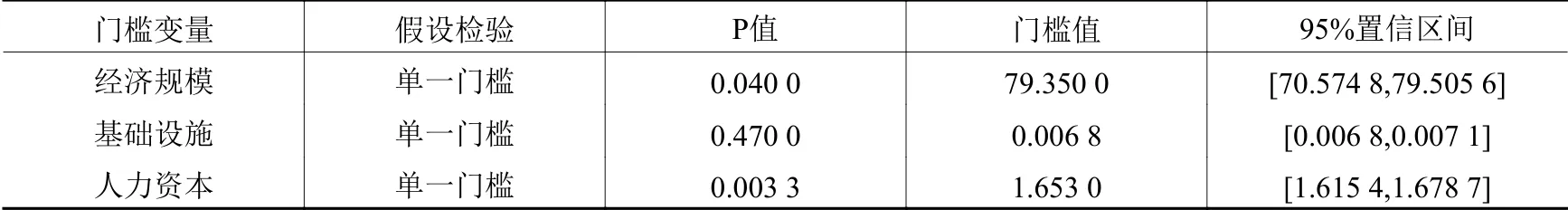

3. 门槛效应估计。如表5所示,模型(1)、模型(2)和模型(3)分别表示以经济规模、基础设施、人力资本为门槛变量时,中国对外直接投资如何影响东道国绿色全要素生产率的增长。从表5可以发现,以经济规模为门槛变量时,当东道国距离修正的经济规模低于门槛值(79.3500)时,中国OFDI对沿线国家绿色全要素生产率产生负向作用,但并不显著。而当东道国距离修正的经济规模跨过门槛值(79.3500)后,中国OFDI显著促进了沿线东道国绿色全要素生产率的增长。这表明中国企业在对外直接投资的过程中,如果东道国经济规模较小,与中国差距较大,则东道国学习与模仿先进技术的成本较高,消化与吸收先进技术的能力较差,很难真正掌握并使用中国OFDI外溢的绿色技术,从而也不利于绿色全要素生产率的提高。但当东道国经济规模达到一定阶段时,政府可以在满足基本生产投入的前提下,加大基础研发投入,降低企业的学习成本,提高企业的创新意识,此时,东道国则能够有效利用中国OFDI促进本国绿色全要素生产率的增长,这也验证了本文的假设2。

以人力资本为门槛变量时,当人力资本指数低于门槛值(1.6530)时,中国OFDI显著促进了东道国绿色全要素生产率的增长;而当人力资本指数跨越门槛值(1.6530)后,系数为正,但不显著。这表明东道国通过积累人力资本可以有效强化外来技术的学习、模仿与吸收能力,但当东道国人力资本积累到一定程度时,国内拥有较强的自主研发能力,中国OFDI对东道国的技术溢出作用将逐渐减弱,从而导致此时中国OFDI系数为正,却并不显著,这也进一步验证了本文的假设4。

表5 门槛模型的回归结果

以基础设施为门槛变量时并未通过门槛检验,与本文的假设3相悖。其中可能的原因是,“一带一路”沿线基础设施条件整体落后,基建质量差异不大。据统计,“一带一路”地区仅有9个国家与中国实现了铁路联通,而一半以上经济体交通基础设施建设状况尚未达到世界平均水平。此外,电力设施是民生基础,也是基础设施建设的重要组成部分,但我们在越南(小中河水电站项目)、菲律宾(马里万斯电力项目)和印尼(中国华电玻雅电力项目)的案例研究中发现,东南亚地区众多国家面临着电力供应紧张的局面。以菲律宾为例,棉兰老岛地区电力常常不能满足居民和工业用电,需要阶段性停电,严重影响当地的投资和经济发展。可见,由于沿线国家整体基建发展状况不容乐观,且没有形成明显的基建质量分层现象,故“一带一路”地区基建质量的差异并没有导致中国OFDI对沿线各国绿色全要素生产率增长的非线性影响。换言之,中国OFDI对沿线东道国绿色全要素生产率增长的异质化影响并没有集中反映在各个国家基础设施建设的差别上。相反,以基础设施为门槛变量时,中国OFDI系数始终显著为正,表明伴随着基础设施建设的逐步完善,“一带一路”国家整合信息资源的能力将不断提升,消化和吸收先进技术的能力也将不断增强,在引进中国OFDI的过程中将显著促进本国绿色全要素生产率的增长。这也体现了中国在提出“一带一路”倡议后进一步筹建亚洲基础设施投资银行的价值所在。

(四)稳健性检验与内生性处理

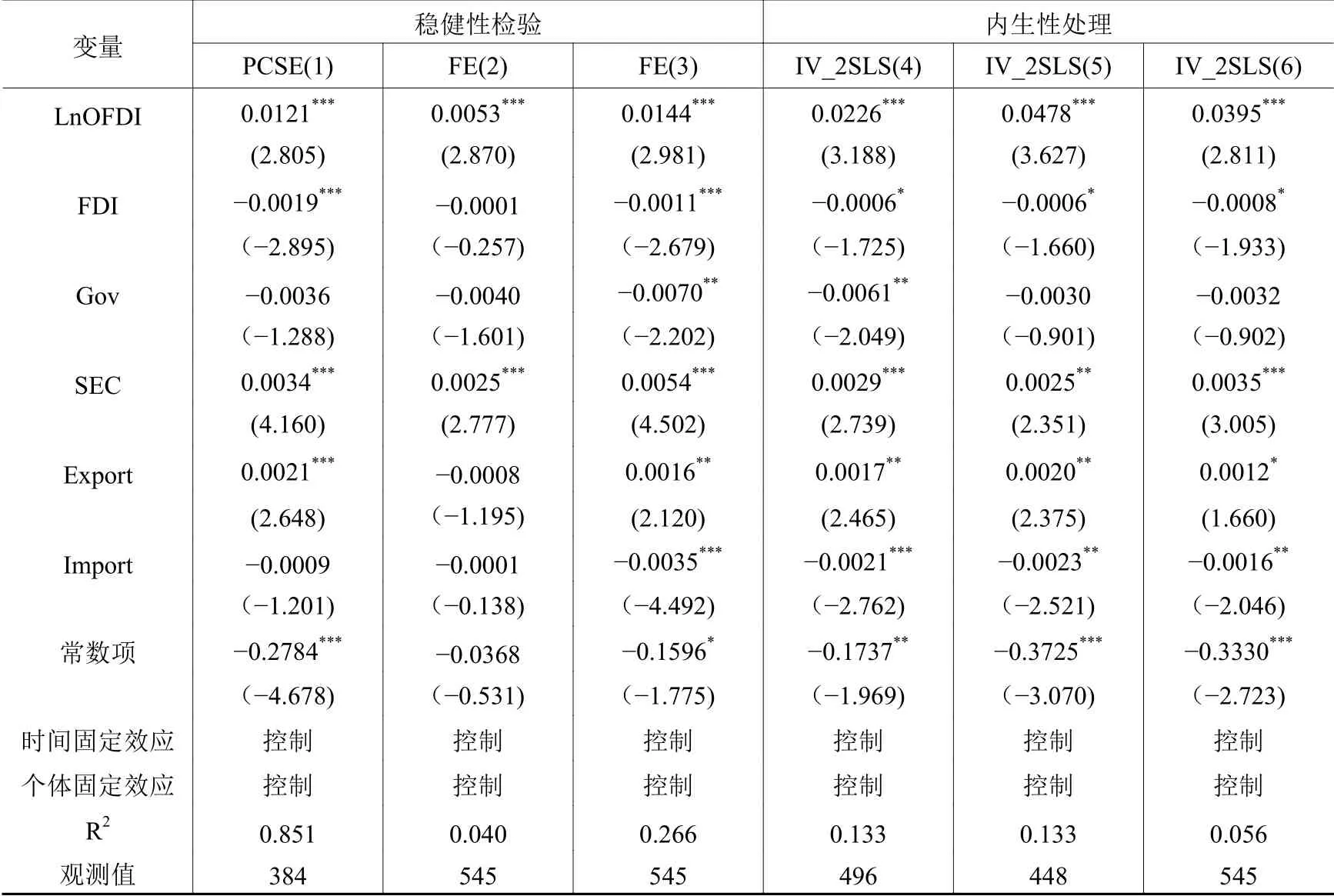

为了确保基准结论的准确性,本文从以下三方面对主要回归结果进行稳健性检验:第一,采用面板矫正标准误回归(PCSE)进行重新估计。由于使用面板数据分析时可能遇到组间异方差和组内自相关等问题,从而对估计结果的稳健性和一致性产生影响。因此,我们采用面板矫正标准误回归(PCSE)进行重新估计,结果如表6第(1)列所示。第二,对被解释变量做替换处理。将能源消耗量作为投入要素纳入绿色全要素生产率的测算中,并在此基础上对基准回归模型进行重新估计,结果如表6第(2)列所示。第三,对被解释变量的测算方法做替换处理。采用方向性距离函数,并结合Sequential Malmquist-Luenberger(SML)生产率指数对东道国绿色全要素生 产率进行重新测算,在此基础上沿用双向固定效应模型进行估计,结果如表6第(3)列所示。

表6 中国OFDI对“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的影响:稳健性检验与内生性处理

此外,中国OFDI与“一带一路”沿线东道国绿色全要素生产率之间可能还存在内生性问题,且这种内生性主要是由于反向因果造成的。因此,本文通过选取工具变量(IV),使用二阶段最小二乘法(2SLS)重新估计。需要说明的是,工具变量的选取依据如下:第一,借鉴已有文献的方法,选取中国OFDI的一阶、二阶滞后变量作为工具变量,结果如表6第(4)列和第(5)列所示;第二,选取一个新的工具变量,即中国与该东道国的投资合作信任度。一方面,中国对外直接投资起步较晚,企业缺乏成熟的国际化经验,在对外投资的过程中面临比发达国家成熟企业更大的风险,而这种不确定性也使得我国企业在对外投资过程中顾虑重重。事实上,东道国通过提高与中方投资合作信任度,协调相关利益诉求,可以有效促进中国OFDI存量的增加,即双方投资合作信任度与中国对该国的OFDI存量正相关。另一方面,双方投资合作信任度对东道国绿色全要素生产率而言,属于外生变量,符合工具变量选取的基本原则,结果如表6第(6)列所示①由于投资合作信任度难以直接测量,我们只能通过选取代理变量进行间接测度。具体而言,双边投资协定是国际上保护双边投资的主要法治形式,签订双边投资协定不仅可以减少不确定性给投资者带来的风险和损失,并且进一步提高签约国间的投资信任度,形成长期稳定的投资合作关系。因此,本文以我国与某国签订的双边投资协定生效年份数衡量我国与该国的投资合作信任度。数据来源于联合国贸发会议的BIT数据库。。

整体而言,在考虑了稳健性与内生性后,中国OFDI仍显著促进了“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率的增长,而其他控制变量,无论是回归系数还是显著性程度均与前文结果几乎一致,表明本文的研究结论是可信的和稳健的。

五、结论与政策建议

中国OFDI如何影响“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率已成为国际社会普遍关注的问题,更直接决定着绿色“一带一路”倡议能否有效深入地推进,但现有文献研究十分不足。本文在DEA框架下运用考虑非期望产出的方向性距离函数,结合Global Malmquist-Luenberger生产率指数对2003−2014年“一带一路”沿线国家绿色全要素生产率进行了系统的测度,并实证研究了中国OFDI对异质化东道国绿色全要素生产率的影响。结果表明:中国OFDI显著促进了“一带一路”地区绿色全要素生产率的增长,但这种促进作用将随着沿线东道国绿色全要素生产率的提高而逐渐减弱。在进一步考虑沿线国家发展阶段差异后发现,经济规模较大或人力资本丰裕(可以有效内化中国先进的技术,且尚未形成对中国的逆向技术回流)的东道国,通过引进中国OFDI,将更有利于本国绿色全要素生产率的增长;反之,则作用效果并不明显。此外,东道国基础设施质量的差别并没有造成中国OFDI对沿线国家绿色全要素生产率增长的非线性影响,但加强基础设施建设,的确有助于“一带一路”地区内化中国先进的技术,并实现绿色全要素生产率的提高。

本文蕴含的政策启示主要包括以下三方面:第一,对投资国别和产业进行差异化引导。由于中国OFDI对不同发展阶段的东道国绿色增长产生异质化影响,故中国政府需要制定差别化的对外投资政策。一方面,针对绿色全要素生产率较低的东道国,应加大投资规模,将我国“优势产能”与东道国“落后产能”有机结合起来,真正实现双方的合作共赢;另一方面,针对绿色全要素生产率较高的东道国,应优化投资结构,将我国投资的行业由劳动密集型转向资本密集型和技术密集型,实现中国绿色技术的持续溢出,推动沿线国家发展模式的转型。第二,基于亚洲基础设施投资银行、丝路基金和金砖国家开发银行提供的平台与契机,强化与沿线国家的基础设施合作,通过缩短空间距离、加快信息传递、加强资源整合等方式,有效驱动沿线国家绿色全要素生产率的增长。跨区域的基础设施建设所需资金规模极大,而“一带一路”地区涵盖了众多低收入国家,故中国政府需要充分利用亚洲基础设施投资银行、丝路基金和金砖国家开发银行三大资金池为沿线欠发达经济体筹措资金,提升“一带一路”区域的整体基础设施质量,推进相关国家的绿色投资合作。尤其是,加快泛亚铁路公路、亚欧大陆桥与苏伊士运河等大型硬件基础设施项目的建设,实现沿线国家的互联互通。第三,积极对外宣传和展示中国OFDI改善“一带一路”环境污染的成功案例和先进成果,努力推进沿线区域环境监测平台的建设,通过信息公开、数据公开与政策公开等方式,打消沿线国家的焦虑情绪,回应国际社会的种种质疑,保障可持续性投资战略的顺利实施,使绿色真正成为“一带一路”最鲜明的底色。