全面抗战时期重庆地区商业银行的发展与制度变革*

2019-12-03张朝晖

张朝晖

(西南大学 马克思主义学院;重庆中国抗战大后方研究中心,重庆 400715)

1891年开埠后,重庆近代经济得到快速发展,成为西部地区经济相对发达、金融业最早开始向现代化迈进的城市。其中,作为金融现代化集中体现的新式金融机构——银行也相继在重庆建立与发展起来,其势力不断扩展,很快成为重庆城市金融业的主体,在重庆地区银行中,商业银行占主导地位。不过由于地处西部内陆,重庆

地区的商业银行(1)本文所论重庆地区商业银行,系指创办于重庆,且经营活动主要在重庆地区内(当时重庆行政辖区大体与现在重庆主城九区范围相当,这也是本文所论重庆地区的范围)的民营华资银行。又深受传统金融机构的影响,在经营方式与制度上长期带有较浓厚的传统金融的特点,因此就重庆地区的商业银行而言,经历了一个不断克服传统金融的影响而逐步健全现代银行制度的变革过程,尤其是全面抗战开始后,作为抗战大后方金融中心的重庆,其商业银行不仅数量上得以空前发展,而且在制度层面也发生了十分深刻的变革。目前,学界对近代以来重庆地区商业银行已有相当多的个案研究,但从由传统向现代转型的视角,整体上考察重庆地区商业银行发展变革的历史还是相对缺乏的。(2)目前学界对近代以来重庆地区商业银行的研究主要体现在相关个案研究中,代表性的学术论文有:张守广:《川帮银行的首脑——聚兴诚银行简论》(《民国档案》2005年第1期)、时广东:《康心如与中美合资时期的四川美丰银行》(《社会科学研究》2003年第6期)和《军阀控制时期的四川美丰银行》(《社会科学研究》2004年第6期)等;主要的硕博士论文有:时广东:《1905-1935:中国近代区域银行发展史研究——以聚兴诚银行、四川美丰银行为例》(四川大学博士学位论文2005年)、杨鹏辉:《川盐银行业务变迁研究(1937-1945)》(西南大学硕士学位论文2010年)、黄艳:《聚兴诚银行的经营理念与特色(1937-1945)》(西南大学硕士学位论文2011年)、姜帅:《四川美丰银行研究(1922-1950》(西南大学硕士学位论文2013年)、辜雅:《川康平民商业银行研究》(1937-1945)(西南大学硕士学位论文2014年)、吕树杰:《和成银行研究》(西南大学硕士学位论文2016年)等。本文在已有研究基础上,对全面抗战时期重庆地区商业银行的发展与制度变革进行考察,以就教于学界同仁。

一、全面抗战爆发前重庆地区商业银行的发展与制度缺陷

中国现代金融事业的开启,应以1845年英国在华设立丽如银行为标志,1897年首家华商银行中国通商银行在上海诞生。相对而言,重庆新式银行的建立是比较晚的,1899年中国通商银行重庆分行是重庆建立的第一个新式银行(1902年歇业),成为了重庆金融业早期现代化的开端,1905年濬川源银行开设(1912年停业又复业,1926年停业),1908年大清银行重庆分行开设(1912年停业),这两个分别属于地方及国家银行。

重庆开办最早的商业银行,为晋丰银行(1909年在江津县成立,1913年在重庆设分行,1924年停业),民国建立之后,倡办实业之风兴盛,于是重庆本地的商业银行也纷纷发展起来。1915年,聚兴诚银行在重庆开业,此后又有大中银行、四川美丰银行、中和银行、富川储蓄银行、四川银行、重庆平民银行、川康殖业银行、川盐银行、重庆市民银行、四川商业银行、四川建设银行、新业银行、川康平民商业银行等一批商业银行在重庆成立,但由于时局的动荡,重庆的商业银行在20世纪二、三十年代经历了一个兴衰不定、跌宕起伏的历程,期间有些银行被迫停业。

自1912年至1937年9月,在重庆设立的银行共分三类:国家银行、地方银行与商业银行,共计23家,其中,国家银行有国民政府的交通、

中国、中央、中国农民银行在重庆设立分支机构4家,地方银行有四川省银行1家,其余18家为商业银行。而在商业银行中,除江海银行、金城银行等2家为外省银行在重庆建立的分支机构外,重庆地区商业银行有16家,占据重庆银行业的主导地位,其中晋丰、大中、中和、富川储蓄、新业、四川银行等于全面抗战前先后停办,全面抗战前设立并战后继续存在的重庆地区商业银行为7家,即聚兴城银行、四川美丰银行、川康平民商业银行(川康殖业银行于1937年9月兼并重庆平民银行和四川商业银行后,改为川康平民商业银行。为便于统计,合计为1家)、重庆银行、四川建设银行、川盐银行、北碚农村银行。

全面抗战爆发前的重庆地区商业银行,从整体而言,吸纳了现代公司制的组织形式,体现了新式银行的基本特征,但其仍受到传统金融机构的较大影响,与现代银行的制度规范尚存在不小差距。

(一)组织上,受传统合伙制影响,现代公司制尚不健全。股份制以及所有权与经营权分离,是现代商业银行的制度基础,战前重庆地区商业银行大多已采取了股份制,但在产权问题上仍有银行沿袭有旧式钱庄的做法。如聚兴诚银行,从商号和经营票号业务发展起来,在最初创建银行时,采用的是股份两合公司组织形式,集资100万元,分有限与无限各半,无限股全属杨氏昆仲,并认有限股一部分,其余分售于亲友。其组织以无限责任股东组成的事务员会为最高权力机关,主席杨文光,而由有限责任股东组成的股东会则形同虚设,银行主要掌控在杨氏家族手中。1937年3月,鉴于股份两合公司之组织不合经济潮流,事务员会主席杨粲三提议,并经股东大会认可,聚兴诚银行正式改为股份有限公司。[1]184

(二)经营上,受地方军阀操控,自主独立性不够。保证银行经营自主权,是现代商业银行制度的重要原则,但重庆地区商业银行却在经营上受到地方军阀的操控和干预。在1932年至1934年间,刘湘为筹措军费,先后发行库券公债等共计9种20期债券,合计金额达6620万元。[2]83-84这些大都为重庆各银行所认购。一时间,买卖公债,贴现政府债券成为重庆各银行之主业。[3]19到1934年时,重庆市政府所欠重庆金融界款项即达1亿元之巨,金融界资金大都转化为政府债券,市面现金匮乏。[4]E1-E2受此影响,重庆地区商业银行的业务很难进入正轨,一直为军阀势力所绑架。

(三)理念上,热衷投机取巧和私人信用,缺乏风险意识和长远眼光。效率与安全并重,也是现代商业银行制度的重要原则,可是重庆地区商业银行大多视野狭隘,眼光短浅,往往急功近利、投机取巧,甚而致金融风险于不顾。全面抗战爆发前,受当时上海公债市场的繁荣与厚利的诱惑,除在省内各埠的汇票业务外,重庆金融业长期以来投机申汇和买卖公债。此外还大量从事沿袭已久的比期存放款及信用放款业务,而很少定期存款及抵押放款。[5]215、216甚至参与一些非法的经营活动,如贩卖鸦片烟土,1936年,国民政府对烟土生意实行垄断,于是,重庆金融界与四川禁烟总局合作,于1937年1月,共同组建“利济财团”,以期统制四川烟土。财团地点设于川盐银行内,集资500万元,由四川禁烟总局出50万元,其余450万元由财团负担,其中江海银行110万元,四川美丰与川盐银行各70万元,四川省银行、川康殖业银行、重庆银行与四川商业银行各50万元,办理贷款事宜。[6]236-237

(四)票据交换上,缺乏规范的票据交换制度,妨碍银行业务的发展。贷款要有抵押品,融资要票据化,是现代商业银行制度的基础条件,而实现这些就必须要有规范的票据制度。但长期以来中国在此方面缺乏一套规范的制度,而是依据流行的习惯与惯例,无论本票、支票、汇票,均无一定的材质和书写及交易标准,十分随意,“任各金钱业者之自由,仅于纸片写应付金额若干(银两、铜钱、洋元),标明年月日,加盖铺印即生效力。”[7]21票据立法虽肇始于清末,但1929年才诞生了由国民政府所颁布的中国历史上第一部《票据法》,该法详细规定了票据的种类、格式、交易方式,以及票据当事双方的权利和义务,标志着中国近代票据制度的初步确立。然而,重庆的票据交换仍长期采用所谓划条、划帐洋等票据结算,这些钱庄和地方军阀发行的票据信用极差,持票人往往难以兑现,因而造成金融市场动荡不安。[8]325

(五)监管上,基本处于无监管状态,放任自流。银行监管,乃一国政府不可推卸之责任,相关制度的确立不仅关乎金融秩序之健康稳定,也体现着现代银行制度的健全与否。对此,1908年清政府颁布了中国第一部银行法——《银行通行则例》,然而未及实施,清廷就覆亡了。之后,未有相关的法律颁布,直至全面抗战前,国家的监管,几为空白,导致中国金融业的自由放任。重庆金融业处于痼弊丛生之经济环境中,自生自灭,其盛衰起落,俱随经济情势为转移,无所谓限制与管理,更无金融政策之指导。[5]227在货币发行以及存款准备金等一系列重大问题上,各银行都自行其是,可自行发钞,也可不提取存款准备金,还可随意创设商号,从事商业投机,这些都是政府监管缺失的结果,也是现代银行制度不健全的严重体现。当然,这是全国性的问题,而重庆尤为突出。

二、全面抗战时期重庆地区商业银行机构与资本的迅猛发展

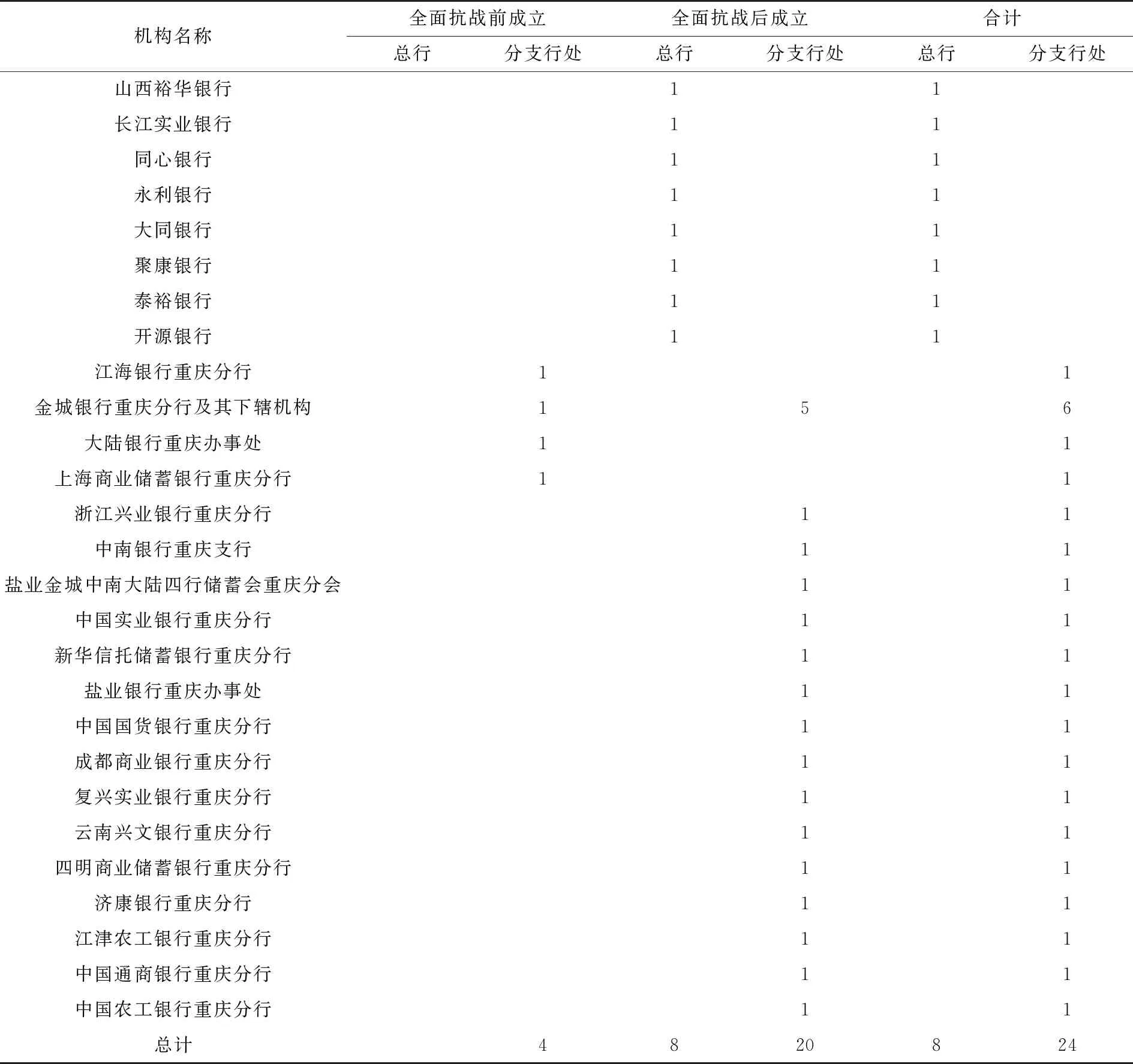

1937年全面抗战爆发之后,“国府迁渝,随政治中心之西移,战区之重要工商机构,均相继迁川,各金融机构,亦相继内徙;而自沪港相继沦陷以后,重庆已成为全国实际上之金融重心。”[5]213据统计,到1943年10月底止,重庆市银钱业行庄的家数,共计为162家,其中银行总行37家,银行的分支行处89家,钱庄银号的总分庄号计36家。而当时华资商业银行和分支行处总计79家,其中,25家为重庆地区商业银行,具体情况如表1所示。

由表1可见,在重庆的商业银行中,有32家的总行设在重庆,除山西裕华银行(由山西省太谷县内迁)、长江实业银行总行(由昆明迁来)、同心银行总行(由昆明迁来)、永利银行总行(由昆明迁来)、大同银行总行(由上海内迁)、聚康银行总行(由贵阳迁来)、泰裕银行总行(由汉口内迁)、开源银行总行(由上海内迁)等8家外,其余25家均为重庆地区商业银行,其中,四川美丰银行、重庆银行、川盐银行、聚兴诚银行、川康平民商业银行、四川建设银行、北碚农村银行等7家为全面抗战前设立,其余18家则为全面抗战后创建于重庆的商业银行。

表1 重庆本地商业银行机构统计表(截至1943年10月)

资料来源:康永仁:《重庆的银行》,《四川经济季刊》第1卷第3期(1944年6月),第105—106页。

值得指出的是,中国工矿银行总行、华侨兴业、华侨联合银行系海外华侨为响应国民政府鼓励海外华侨回国投资的号召而创办于重庆的,体现了广大华侨对抗战的大力支持和贡献。全面抗战以前,重庆地区商业银行总行为7家,分支机构5家,全面抗战后,新成立的重庆地区商业银行总行18家,分支机构18家,总计总行25家,分支机构23家。全面抗战后成立的重庆地区商业银行总行数为战前的257%,分支机构数全面抗战后设立的为战前的360%。由外地迁入或在重庆设立的外来商业银行,全面抗战前总行为零,分支机构4家,全面抗战后设立总行8家,分支机构20家,总计总行8家,分支机构24家,全面抗战中由外地迁入或在重庆设立的外来商业银行分支机构数为战前的500%,全面抗战后重庆地区商业银行发展之迅猛由此可见一斑。重庆地区的商业银行不仅在机构上有了空前的大发展,在资本上也有较大扩充。

由表2、表3可见,全面抗战前成立的6家银行,1941年年底的资本总数,为“七七事变”前资本总数的2.5倍,1943年10月底又为1941年底的2.9倍,约为“七七事变”前总数的7.2倍。

表2 外来迁入(开设)商业银行机构统计表(截至1943年10月)

资料来源:康永仁:《重庆的银行》,《四川经济季刊》第1卷第3期(1944年6月),第105—106页。

表3 全面抗战前设立战后继续存在的商业银行资本前后比较(单位:千元)

资料来源:康永仁:《重庆的银行》,《四川经济季刊》第1卷第3期(1944年6月),第108—109页。

附注:川康平民商业银行系由川康殖业、重庆平民及四川商业三银行改组合并而成者,这三行的资本合计为200万元。

重庆地区商业银行在全面抗战时得以迅速发展的原因,第一,抗战后国民政府迁渝,重庆成为全国政治经济的中心,由此推动了本地商业银行的发展。伴随着内迁,大量的资金和人流聚集于重庆,加之战时经济的繁荣等,这些因素都有利于重庆地区商业银行的发展。第二,是筹措经营附业的资金所需。所谓经营附业,并非经营“收受存款及放款,票据贴现,汇兑或押汇”等银行常规业务,而是“购囤大量的货物,以获大量的暴利”。但一般商业银钱业行号,向四行融通款项甚为困难,于是遂群起组织银钱业行号或增设分支行处,藉以吸收存款,来作为经营附业的资金。[9]109-110可见,除战时经济繁荣之外,投机活动的猖獗,也是促进重庆地区商业银行机构与资本发展的重要因素。

三、全面抗战时期重庆地区商业银行制度的深刻变革

全面抗战时期,由于国民政府强化对银行监管,以及内迁银行的有力影响,重庆地区商业银行不仅在机构上、资本上有了迅猛的发展,而且发生了进一步顺应现代银行要求,健全现代银行制度的深刻变革,主要有以下表现:

第一,组织形式普遍公司化。中国自有银行以来,其组织形式并不一致,有的借鉴西方,采用股份有限(无限)公司形式,有的则仿照钱庄采用合伙制,政府层面也长时期里未做统一的规范。而对此作出明确规定的是国民政府于1931年公布的《银行法》,其规定银行应为公司制,包括股份有限公司、两合公司、股份两合公司、无限责任公司等形式,并要求非公司而经营的银行,应在三年内变更为公司之组织。[10]573、578这一规定实际上要求银行必须为公司制。从实际来看,除前述聚兴城银行改组为股份有限公司外,一些由钱庄改组而来的如和成银行、永美厚银行也于1937年从合伙制改组为股份有限公司,[11]194由此,新成立的重庆地区商业银行均以公司制为基本组织形式。

第二,比期存款受到抑制。比期是重庆传统金融市场中,专门由钱庄经营的存款放款时的利息计算方法。所谓比期存款,即以半月为彼此结算期限,到期存款方凭存单提取本息,属于一种商业借贷资本,民国初年由钱庄推行,后银行亦从其习惯。因有暴利可得,重庆和四川之行庄皆热衷于此,甚至外省银行来到重庆,也在比期拆借头寸给重庆本地银行,以此获利。至全面抗战爆发之后一段时间,比期制度仍流行于重庆金融市场。据资料显示,重庆地区商业银行的比期存款在1939年底接近50%,1940年8月颁布施行《非常时期管理银行暂行办法》,施行之始,曾特准银钱业界的请求,比期存款,可以不必交存款准备金,于是各行庄为了逃避缴纳存款准备金,将存款尽量的登记在这个科目,造成了比期存款的突增。尤其进入1941年以后,各银行的比期存款比例就不断攀升,1941年7月底至10月底川康平民商业银行比期存款占总存款89%—91%。[9]123-125如此之高的比期存款率常带来金融秩序的混乱,其集中清理、短期收付之习惯,使资金周转过于频促,成为金融之于商业和生产之桎梏,而且在集中收付款项时,常致筹码不足,引起金融市场波动,尤其是它产生的高利率不断加剧金融与商业投机。于是,乃有废除比期制度之举。1942年起,财政部规定比期存款一并提交存款准备金后,这种存款在各行庄存款中,所占的比例,随之降低。1942年3月底,在银行方面,比期存款所占全部存款的比例降到了66%。自1943年元旦起,废除比期制度,代之以日拆制度。[12]88-89此举对于抑制投机,稳定金融秩序意义重大。

第三,由战前聚集申汇市场转向商业放款和生产事业。如前所述,全面抗战爆发前,渝市商业银行十分热衷于投机申汇,但全面抗战爆发后,上海金融市场遭受沉重打击,渝市僻处后方,无外汇市场,申汇遂无法经营。银行资金乃逐渐转入商业放款,尤其是自1943年起,国家银行实施专业化,中央银行专司发行,强化对各商业银行及省地方银行的监管。国民政府财部对于新银行之设立管理甚严,“促使渝市银行业经营对象,日益转入生产事业之途径。”[13]157-158此乃全面抗战爆发后重庆地区商业银行变革之又一显著体现。

依据重庆市银钱业放款统计,1940年26家银钱业(银行占2家,余为钱庄)之放款余额,计商业放款占到96.86%,工业及交通公用事业仅占1.12%。1942年67家银钱业(银行占26家,钱庄34家)3月下旬之放款余额,计工业放款占7.02%,工矿交通放款合计占11.32%,而商业占52.19%。如果将个人放款并入商业放款,并将同业放款剔除不计,则商业放款将为70%以上,工矿交通事业放款亦增为14%强。至于投资,据1940年26家行庄的统计为15456千元,其中政府债券占59.28%,商业占26.38%,房地产占8.89%,工矿业占3.83%,公用事业占1.15%,交通事业占0.29%,其他占0.18%。可见,1942年银钱业放款的分配情形,较1940年更加合理,银行与工业的一般关系,显然较前更加密切了。据估计大后方全体商业银行和钱庄(连同省县银行在内)的工业放款和投资,约占投放总额的5%至10%之间,从银钱业扶植工业的意义上,这当然是远远不够的;不过就中国近代金融业的历史看,银钱业对于工业资金的融通,的确有了些许的进步。[14]89-90其中,作为重庆地区商业银行之一的重庆银行,特别注意发展后方生产建设,且其资金之运用,不偏重于都市,多转移于地方资本极弱之地区,及边陲尚未开发地区,对于西南西北及西康方面的投资,占全部资金40-50%。[15]204-205

第四,抵押放款开始为商业银行所接受。传统金融机构一般多采用信用放款,对人的信用,超过对物的信用,这显然是一种落后的经营方式,不利于金融机构的放款安全。相较而言,抵押放款,则有利于降低资金的风险。内迁银行放款时,为求安全起见,多采用抵押放款,而采用信用放款相对较少。在内迁银行的影响,重庆本地银行的经营方式,也逐渐开始采用抵押放款了,信用放款则呈现逐年下降态势。如1939年底,6家银行(重庆银行、通惠实业银行、川盐银行、山西裕华银行、和成银行、中南银行)的放款中,信用放款占88%;14家钱庄的放款中,信用放款占92%强。1940年底,4家银行(和成银行、江海银行、重庆银行、山西裕华银行)的放款中,信用放款占81%;24家钱庄的放款中,信用放款占97%。1942年3月底,3家银行(川康平民商业银行、川康平民商业银行都邮街支行、川盐银行)的放款中,信用放款占84%,13家钱庄的放款中,信用放款计占99%等。[9]131-132

受传统经营方式的影响,重庆本地银行,虽然信用放款的比重仍远高于抵押放款,但1939年至1942年,抵押放款呈逐年上升,信用放款呈逐年下降的趋势。相反,钱庄则在抵押放款上呈逐年下降,而信用放款呈逐年上升的趋势。之所以抵押放款业务进展并不快,因多数商家以抵押借款为耻,而且空袭期间兵险费率奇昂,押品缺乏保障。而信用放款,则只需凭借人事关系办理,所以愿意者甚多。[13]158

第五,票据交换逐渐符合现代银行规范。全面抗战爆发后,推行票据制度,规范票据市场,是解决大后方资金不足问题的最有效手段,[16]74亦是现代银行制度得以发展完善的基础条件。为此,1942年5月,财政部公布《管理银行信用放款办法》和《管理银行抵押放款办法》,明确规定银行信用放款和抵押放款得以票据承兑及贴现方式办理,其票据种类、格式及推行使用办法,由财政部另定之。[10]11011942年6月1日,中央银行票据交换科成立,开始了由其主持下的较为规范的票据交换工作。[17]711943年4月,财政部公布《非常时期票据承兑贴现办法》,规定了承兑贴现票据的种类、期限、额度、贴现率等。1943年12月30日,四联总处第203次理事会议通过了联合票据承兑所组织章程,1944年10月2日,重庆联合票据承兑所正式开业,所附设的联合征信所,办理工商金融各业调查事宜,也同日开业,上述举措有力地推进了票据交换制度的建立。[18]此后,虽商业票据应附有货物交易者,仍不多见,但承兑业务逐渐通行,信用市场日见臻于近代化。[13]158

四、全面抗战时期重庆地区商业银行政府监管的空前强化

近代中国长时期里,国家对商业银行的监管严重缺失,导致中国金融业自由放任,痼弊丛生。全面抗战爆发后,为防范金融风险,并适应战时统制经济需要,国民政府加强了对商业银行的监管,涉及从货币发行到银行设立及业务活动的各个领域,由此形成了较为严密的制度体系。

第一,货币发行统归央行并停止各银行自行发钞。1935年5月公布实施的《中央银行法》,赋予“中央银行发行本位币及辅币之兑换券”“经收政府所铸本位币、辅币及人民请求代铸本位币之发行”之特权。[19]485然而货币发行权的统一并非一蹴而就,开始时中央银行、中国银行、交通银行三行所发之钞票,自公布日起,都定为法币,并集中其发行。1942年6月18日,财政部颁布《统一发行实施办法》,规定:所有法币的发行自1942年7月1日起,统由中央银行集中办理;中国、交通、农民三行所发行之法币准备金,截至1942年6月30日,要全数移交中央银行接收;中国、交通、农民三行业务上所需资金,得提供担保向中央银行商借。[20]40-41同年7月14日财政部制定《中央银行接收省钞办法》,规定:“所有各省地方银行的存款和准备金,均归中央银行保管。”[21]325至此,货币发行权无论在法律上还是实践中均集中在中央银行一家手中。币制统一前,渝市银行多兼有发行业务。除中国银行外,各商业银行中,如四川美丰、川康殖业、重庆等银行均曾发行小额钞券;中央收回发钞权后,渝市各商业银行,因鉴于国家银行钞券之信誉,纷纷停止发行钞券,转向中央银行办理领钞。[13]158至此,自近代以来币制紊乱而长期得不到解决的痼疾终告克服。

第二,形成较为严密的政府监管制度体系。全面抗战爆发后,国都西迁,沦陷区游资大量内移,后方投机盛行,物价不断狂涨,金融业参与商业投机,扰乱后方经济秩序。于是,财政部遂空前强化了对银行的监管。1940年8月,公布《非常时期管理银行暂行办法》,对银行业务、银行信用,均予以较严之限制,1941年12月7日,公布《修正非常时期管理银行暂行办法》,严格限制新银行之设立,及货物之押款。此后又陆续颁布比期存放款管制办法、银行盈余分配及提存特别公积办法、银行投资人入股办法、财政部派驻银行监理员规程、财政部银行监理员官办公处组织规程、财政部检查银行规则、财政部授权中央银行检查金融机构业务办法、管理银行抵押放款办法、管制银行信用放款办法、商业银行设立分支行处办法等。1943年2月,重庆及各地四联分支处会同当地银钱业同业公会组织放款审核委员会,负责各银钱行庄放款事宜之审核,并制定各地银钱业组织放款审核委员会通则。至此,中国战时金融业之管理,在法规上,可谓已构建起相当严密之规则。[5]227-228

上述强化银行监管的举措,不仅是为应对战局整顿金融秩序之举,而且也是健全现代银行制度的进一步变革之举。其中,最为重要的当属公布《非常时期管理银行暂行办法》和《修正非常时期管理银行暂行办法》,[10]641、653这两份文件实际可视作战时的《银行法》,是商业银行制度的指导性法规。概要来看,《非常时期管理银行暂行办法》主要涉及如下方面:

(1)确定被管理金融组织的范围,主要包括银行、钱庄、银号、信托公司等,“凡经营收受存款及放款、票据贴现、汇兑或押款各项业务之一而不称银行者,视同银行。”(2)建立银行存款准备金制度。除储蓄存款外,经收普通存款“应以所收存款总额20%提缴准备金,转存当地之中、中、交、农四行中之一行”。(3)限制银行资金的用途。“银行不得直接经营商业或囤积货物,并不得以代理部、贸易部或信托部等名义,自行经营或代客买卖货物”;运用存款,“以投资生产建设事业及联合产销事业为原则”;承做抵押放款,“应以各该行业正当商人为限”。(4)检查银行的营业。规定“银行每旬应造具存款、放款、汇款报告表,呈送财政部查核”。“财政部得随时派员检查银行帐册簿籍、库存状况及其他有关文件”。(5)官办银行从业人员禁止经商。规定“官办或官商合办的银行,其服务人员一律视同公务人员,不得直接经营商业”。(6)规定相应的处罚原则和标准。由于该办法条文简单且没有制定施行细则,1941年12月9日,国民政府财政部又公布《修正非常时期管理银行暂行办法》。

与《非常时期管理银行暂行办法》相比较,《修正非常时期管理银行暂行办法》在承继前项管理规定的基础上,对商业银行进行了更加严格的限制和更多的控制,其中特别是体现在限制银行设立和经营活动等方面,是对前者有关规定的细化和补充。主要有:(1)限制新银行之设立,规定“除县银行及华侨资金内移请设立银行者外,一概不得设立”“银行设立分支行处,应呈请财政部核准”。(2)提高货物押款条件,规定银行承做以货物为抵押之放款,必须是经营本业之商人,并且加入各该同业公会者,每户放款不得超过该行放款总额5%,放款最长期限不得超过3个月,对请求展期者,应考察其货物性质,“如系日用重要商业物品,应即限令押款人赎取出售,不得展期。如系非日用重要物品押款之展期,则以一次为限”。(3)明令取缔银行附设商号,规定“银行不得经营商业或囤积货物”。(4)彻底管理外汇及口岸汇款。规定银行承做口岸汇款,“以购买供应后方日用重要物品、抗战必需物品、生产建设事业所需机器、原料及家属之赡养费之款项为限”“银行非经呈奉财政部特准,不得买卖外汇”。(5)严禁银行从业人员借职务之便经商,规定银行服务人员利用行款经营商业,以侵占论罪。加重银行违反规定时的处罚,除罚金外,对情节较重者可勒令停业等。

全面抗战时期,对商业银行的政府监管空前强化,重庆地区商业银行进一步健全了现代商业银行的基本制度,弥补之前的制度缺憾,此为重庆地区商业银行在制度建设上的重要体现和进步。在健全制度的同时,财政部亦加大了执行监管力度。为检查银钱行庄业务,1942年2月在钱币司设稽核室后,即陆续指派人员分赴各地银钱行庄进行检查。自1943年3月起,先后两次派大批检查人员检查各行庄,在重庆一地检查各行庄共历223次,凡营业违反规定之行庄均分别轻重予以惩戒,成效颇为良好。[22]178除于钱币司专负银行检查及业务指导并监管重庆区银行监理之职责外,还于成都等16个都市,设置银行监理官办公处,主持各该区银行监理工作,并于省地方银行及重要商业银行派驻银行监理员,配合银行监理官之工作。[23]37通过战时银行管制,各类违法情形,较1942年以前已大为改观。尽管制度变革仍存在令人遗憾之处,比如票据制度尚未能普遍推行,[5]228银行监理官组织与职权有待提高,存款准备及流动性准备之不彻底等。[22]178

综上所述,全面抗战爆发前,商业银行在重庆的发展十分缓慢,远落后于东部地区,而且其现代化程度十分有限。全面抗战开始后,重庆商业银行不仅组织机构和资本数量上纷纷有了迅猛发展,且在组织形式、业务经营以及监管等银行制度方面也发生了进一步的深刻变革,健全了现代商业银行制度。这些发展和变革,不仅体现了重庆地区银行业由传统迈向现代的轨迹,也代表了中国西部地区银行业逐步走向现代化的艰难转型。重庆地区商业银行的这种变迁,缘起于特殊的时代背景,并以强制性制度变迁为主,即战时环境下政府对商业银行的政策导向和制度规范,以及东部地区现代银行制度的迁移所推动。这种强制性制度变迁,虽然对于重庆地区商业银行乃至整个西部地区的金融业,带来了爆发式的发展和变革,但也随之产生了较为突出的问题,那就是发展动力的可持续性不足。随着战后中央政府还都南京和大量内迁银行机构的回迁,以及由此而造成的资金、人力等各种资源的流出,重庆地区的商业银行和整个西部地区的金融业发展的停滞就不可避免了。