非宗教之宗教:中式寺庙在普吉的角色研究

2019-12-03片岗树

片岗树

关键字:泰国;华裔;中式寺庙;佛教;宗教信仰;普吉

一、简介

本文旨在从中式寺庙的角度入手重新思考关于“泰国佛教”的问题。本文的研究动机之一是基于广泛存在于泰国的关于泰国佛教和华裔群体的争论。在泰国,佛教有一种非常完善的信仰模式,即强调僧伽的重要性以及佛教团体如何通过引导俗家弟子做功德,补充完善僧侣正统的佛教观念,来维持其内部的均衡发展(Ishii 1986)。这种模式非常的清晰且始终如一。

当然,由政府官方支持的以僧伽为中心的佛教只是泰国正统佛教的一部分,与神灵崇拜相关的宗教仪式也有很多文献记载并被反复讨论。①坦比亚(Tambiah 1970)是这一学科的先驱代表。一般来说,在泰国从事佛教研究的人类学家或多或少都会比较关注僧伽之外的宗教习俗的多样性。本文将该学术研究重点延伸至佛教的边缘群体,并对佛教和宗教信仰的类别进行讨论。本文将探究的中式寺庙,本应在泰国关于佛教徒宗教活动的统计数据中占很大一部分比例,但事实上并没有。

佛教在泰国往往被看作是泰国的文化传统,甚至可以说泰国人都是佛教徒。②“泰国人认为他们生来就是佛教徒,他们认为‘泰国人’就等同于‘佛教徒’”(Ishii 1986,39)。另外一个案例见凯斯(Keyes,1989)。但实际上,“佛教徒”这一群体的构成要复杂得多,小乘佛教也只是佛教的宗教传统流派之一。泰国的华裔群体是这一复杂构成的不可或缺的一部分。然而除了极少数的研究外,在针对泰国华裔及其文化的研究中很少涉及从华裔的角度研究泰国的佛教问题。③令人惊讶的是,在马来西亚,华裔在小乘佛教中的角色比在泰国更受重视。有学者指出,在吉兰丹(马来西亚的一个州),华裔与泰裔群体在支持小乘佛教的传统方面保持着一种共生关系。(Kershaw 1981;Mohamed Yusoff Ismail 1993)。在泰国,学者布萨侬(Boonsanong 1971)和托拜厄斯(Tobias 1977)曾经研究过华裔对于泰国佛教的接受度。然而,中式寺庙在“泰国佛教”体系内的地位在泰国学界却鲜少有人关注。

本文将首先回顾现代宗教分类和相应的政府政策的发展情况,并指出中式寺庙并没有被纳入这一体系。然后本文将针对普吉进行个案研究——普吉是主要由华裔移民开发的城市之一;在进一步讨论“非宗教之宗教”的中式寺庙及其相关活动之前,将首先概述普吉岛中式寺庙的现状。接着本文将把关于中式宗教无名性的争论与泰国宗教话语的独特分配联系起来,并证明正是这种结合使得中式寺庙在泰国处于“非宗教”范畴。最后,本文将进一步探讨对泰国的宗教进行进一步比较研究的可能性,以重新思考东南亚地区对于宗教的传统认知。

二、“宗教”、佛教和中式寺庙

(一)宗教的形成

在19 世纪下半叶进行行政改革之前,satsana(泰文转写,今义为宗教)一词与佛教同义。国王享有“佛教最高捍卫者”的称号,satsana 一词仅在这种情况下代指佛教。与其他亚洲国家一样,在泰国,“宗教”作为比较中性的术语也是近代才出现的。此外,在近代泰国,佛教的一大特点是缺乏全国性的寺院制度。绝大多数的土地被半自治的地方领主控制着,国王的直接统治仅限于首都周边的皇家寺庙。这种情况在1902年“僧伽法”推出后发生了巨大的变化。这一法令促使当今的泰国佛教成为统一的制度,石井(Ishii)称其为“国教”(1986,59)。该法令使得寺院教义的传授及出家僧人的地位正式化、标准化,并将寺院与僧侣纳入一个由中央政府正式批准的官方体制。

“satsana”一词含义的扩展与小乘佛教的现代化有关。这一变化的第一个转折点出现在1878年,这一年,国王朱拉隆功颁布了“宗教宽容法令”(Wells 1958,59-64)。这项皇家法令是针对在清迈传教的基督教传教士而制定的。法令将基督教称为“耶稣教”(“SatsanaPhraYesu”或“Satsana of Jesus”),并明确表示,个人宗教信仰自由(Prasit 1984,169)。

20 世纪初,朱拉隆功国王的继任者——国王瓦杰拉维德(Vajiravudh)创立并开始传播一种国家意识形态,即“国家、宗教、皇室”(chat,satsana,phramahakasat)。这里“宗教(satsana)”实际上是指国教佛教。维拉(Vella)认为,这种传播佛教的方式是基于国王的假设,即历史上泰国人民在大体上享有平等地位的宗教中选择了佛教:“国王屡次指出了所有宗教的基本相似之处。所有宗教都倡导相似的道德准则;所有的宗教都教导人做善事而不是伤害别人”(Vella 1978,220-221)。对于这位在英国受过教育的年轻君主来说,西方的宗教多元化已经是一个不言而喻的事实。

在1932年宪法革命后,国王作为“宗教最高捍卫者”,坚持引入“宗教自由”的观念,但矛盾的是在此时期“satsana”特指佛教。因而,使用“satsana”来表示宗教便可以追溯到这一时期。宪法中“保护satsana”英文被翻译为“保护所有暹罗人信奉的宗教”,因而在皇权统治下,所有的宗教享有同等的地位。“从这个角度看,satsana 语义的扩展可以理解为泰国传统价值观与西方、欧洲的民主观念相碰撞的结果”(Ishii 1986,39)。

1941年教育部设立了宗教事务部(泰文转写为Krom Kansatsana),负责监督国家及皇室认可的所有宗教。宗教事务部替代之前的宗教和教育部(Krom Thammakan),负责监管违反佛教戒律的僧侣(Sutthiwong 2001)。①坦比亚(Tambiah1976,370-379)分析了宗教事务部在对僧伽的管理中的作用,尽管他没有提到该部门对其他宗教的控制。2002年,政府将宗教事务部划拨给新成立的文化部管辖,其与佛教管理相关的工作被削减,并划拨给同样新成立的国家佛教办公室管理。在宗教事务部正式注册的宗教组织包括伊斯兰教、基督教(天主教和新教徒作为独立类别分别注册)、婆罗门教、印度教和锡克教,以及佛教。在泰国政府的统计中,佛教又分为泰国小乘佛教和另外两个大乘佛教教派(指中式佛教和越南佛教,越南佛教也源于中国)(Thailand,Krom Kansatsana 1998)。

泰国宗教行政管理的发展概要表明,由于“satsana”已经被重新定义为宗教的总称,因而传统的佛教国家管理模式已经扩展到涵盖其他宗教。这种发展导致了国家对指定的宗教专业人士及其设施的登记和管理投入大量的精力。普通信众不在宗教管理范围内,政府对于普通信众的要求仅仅是在身份证上选择一种宗教。此外,这种宗教信仰的自我声明不需要任何个人相关的宗教归属及对任何宗教派别的虔诚信仰。换句话说,佛教徒中,信仰小乘佛教和大乘佛教的确切数字无法知晓。值得注意的是,儒教与道教并没有被列为官方认可的宗教之一。政府留给华裔(除少数基督徒和穆斯林外)唯一的选择只有佛教。

(二)中式寺庙与泰国政府

在官方认可的宗教类别中,中式寺庙的地位是怎样的呢?答案是中式寺庙归内务部管辖,而不是归属教育部下辖的宗教事务部(2002年后归文化部管辖)。本文中提及的中式寺庙是“sanchao Chin(泰文转写,意为中式寺庙)”的英文翻译,区别于泰国其他被称为“wat(泰文转写,意为泰式佛教寺庙)”的佛教寺庙。中式寺庙必须寻求国家宗教行政管理之外的合法性。

从法律上讲,政府对中式寺庙的管控是基于内政部在1920年颁布的一项法令。这一法令最初的目的是补充“地方行政法”(1913)的缺陷,特别是第一百一十三条,关于保护做功德(泰文转写为kusonsathan)的公共场所产权的规定。该法令的第二条将“sanchao”(中式寺庙和其他中式神殿)定义为“华人及其他民族依照宗教教义(泰文转写为latthi)进行祭拜和举行宗教仪式的场所”。地方行政部门有义务监管“泰王国中式寺庙名录”中所列的中式寺庙(Thailand,Krom Kanpokkhrong 2000)。

刘丽芳(Pornpan)和麦留芳(Mak)(1994)曾对曼谷和新加坡的中式寺庙进行过对比研究,他们得出一份关于泰国华人宗教信仰的历史变化的独家数据。这项研究表明,曼谷的中式佛教寺庙比新加坡的少。两位作者认为,导致这种情况出现的原因是佛教在曼谷比在新加坡建立和发展得更稳固、更繁荣。因而,小乘佛教的寺庙散布于全国各地,即便大乘佛教的寺庙寥寥无几也不会对华人移民造成很大影响。

长期以来,学者们一致认为,在泰国,华人移民和本地多数族裔的文化差异是非常小的。因为就广义范围来讲,双方都是佛教徒。在泰国,许多研究华人的学术著作中都有很多案例表明,华人移民在表明自己是佛教徒方面毫不迟疑:“由于华人移民和泰国本地人的宗教相似性,研究人员认为两者的差异性并不明显”;“与东南亚其他国家的华人情况不同,在泰国,宗教确实为文化妥协提供了一个基础”(Coughlin 1960,92)。一些中国民间传统甚至促成了这种文化妥协。斯金纳(Skinner,1957,129)认为,中国传统文化中有位很受欢迎的神——三保公(郑和),是中国明代海上探险的领袖。因其发音,这个名字也象征佛教教法的三宝。华人移民与泰国本地佛教徒之间轻易地达成了文化妥协,部分原因是由于华人的民间宗教寺庙和小乘佛教寺庙满足了华人佛教徒的宗教需求,导致中式大乘佛教寺庙延迟引入泰国。

曼谷的第一座中式寺庙建立于1786年,是为了供奉在东南亚地区广受崇拜的本头公(Pornpan and Mak 1994,28-29,137)。所有建于19 世纪上半页的中式寺庙都是道教或者当地民间宗教信仰的庙宇,而中式的大乘佛教寺庙则较晚才引进。泰国的第一个中式大乘寺建于1887年(同上,29)。实际上,在1915年之前,曼谷仅有4 座大乘寺①其中一所仅仅是个禅房(samnaksong),其地位不如官方的寺庙。(同上,140)。所有这些事实表明在1902年“僧伽法”和1920年内政部法令实施期间,大乘佛寺在中式寺庙中占绝对的少数。

泰国政府对华人移民的政策是中式寺庙法律地位的另一因素。正如尼帕鹏(Nipaporn)所言,在19 世纪末至20 世纪初,泰国现代化初期,华人移民在公共领域的活动几乎被曼谷政府忽视。华人定居点的大部分公共福利基础设施都是由言论组织或其联盟发起并提供支持的,是以自给自足的方式,而不是在官方政府的支持下建设的(Nipaporn,2012)。这种福利组织通常会与中式寺庙密切关联。例如,广东寺庙和曼谷广东医院与粤语协会位于同一院落内。天华医院是1905年由5 个言论组织(汕头、广州、福建、客家、海南)共同创办的,在其院中心有一个宽大的观音寺。成立于1910年的报德善堂是泰国最大的慈善协会,也是一座供奉着大峰祖师的寺庙。大峰祖师是中国大乘佛教僧人,因其对公益事业的贡献而闻名于世。此外,华侨医院也归报德善堂所有。这些组织“为华人移民提供学校、社区、医院、诊所、寺庙、墓地和娱乐设施”(Coughlin 1960,33-34)。与小乘寺庙不同,中式寺庙在泰国是作为一个福利中心而出现,为处于泰国政府关怀之外的华人移民提供庇护。

后来,在拉玛五世王哇栖拉兀统治期间,政府颁布了一系列针对华人的法案,例如1914年颁布的《协会法案》和1918年颁布的《私立学校法案》。虽然这些立法听起来很普通,但实际上这些立法的目标是有效管控中国移民(Vella 1978,199-190)。《协会法案》的目的是“防止移民因为对中国时事的政治热情而组建华人团体”;《私立学校法案》颁布的目的则是促进华人的同化(Vella 1978,189-190)。与之相似的是,尽管在拉玛五世王统治期间颁布的内政部法令是面向所有神祠(中式或者非中式)的一项规定措施,但法案的第二条表明该法案实际上就是针对中式寺庙而制定的。该法令也促成了在现代政策链条中的一个环节,即政府通过将华人的活动和组织合法化来加强对华人的严格管制。小泉(Koizumi 2007,33-44)认为,曼谷华人社区领袖最初试图抵制针对中式寺庙立法,并请求政府修改这些法案。但向政府提交的请愿书最终遭到拒绝,理由是中式寺庙里可能藏匿秘密社团和其他非法活动,因此必须进行严格的国家监管。

由于“华人问题”是一个维持社会治安而不是净化“国家佛教”的问题,而且由于大乘佛教寺庙在中式寺庙中只是少数,因此大多数的中式宗教设施(寺庙和半宗教协会)已从宗教部脱离并置于内政部管理。根据政府对华人移民的政策,中式寺庙或相关组织可以注册为没有政治意图的协会,也可以注册为“宗教”之外的中式寺庙(除非寺庙中有没有受戒的僧侣)。华人移民经常受到曼谷政府民族主义政策的影响。在20 世纪初,他们被怀疑是受孙中山共和主义意识形态煽动的作乱分子,后来在冷战时期,他们被认为是潜在的共产主义者(Skinner 1957)。实际上,在整个20 世纪,泰国政府没有为中式宗教提供一个特殊的类别来注册为宗教。

20 世纪50年代由中国传入泰国的德教就是一个很好的例子。德教是起源于二战后的中国的融合性宗教,后来传播到东南亚。尽管德教有其独特的宗教传统,而且它的名字也蕴含着宗教意味,但它在泰国的官方地位是“慈善基金会”,它从未被承认为宗教。自20世纪50年代这一宗教运动开始以来,泰国政府“严格控制了新中式协会的登记,特别是那些涉及宗教活动的团体”(Formoso 2010,59-60)。

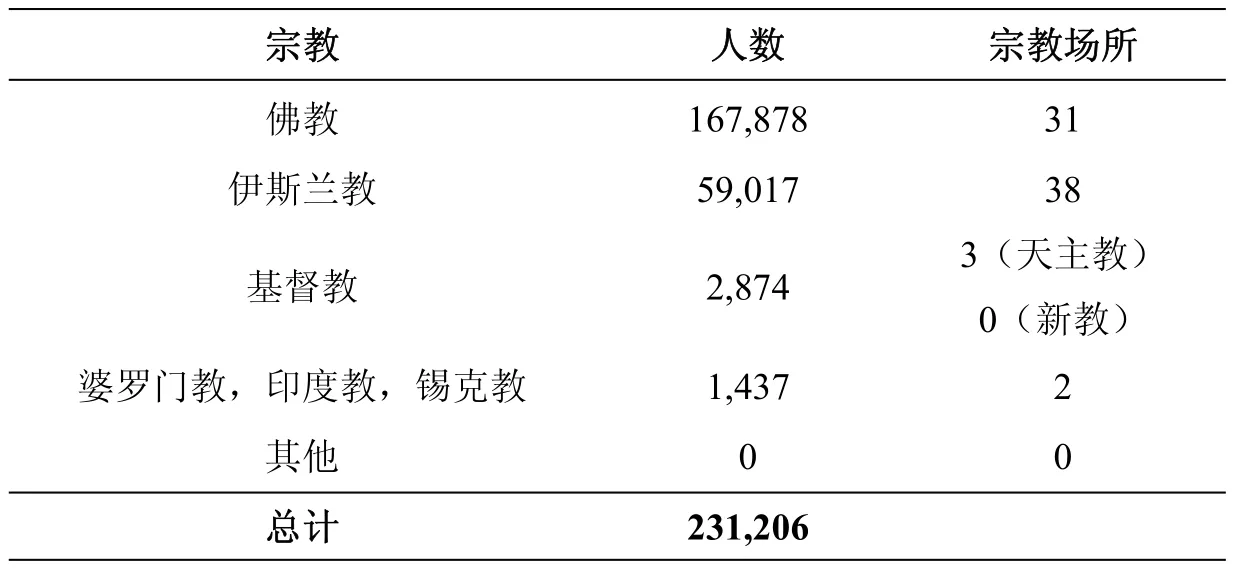

表1 不同宗教信仰的人口及政府官方认可的宗教场所

表1显示了每个官方认可的宗教信徒人数和宗教场所的数量。如上所述,统计数据源自泰国宗教事务部自己公布的数据。对于“宗教场所”,官方的定义是“有指定的神职人员并用于宗教仪式的地方”(Thailand,Samnak-ngan Khana Kammakan Kansuksa haeng Chat 2000,5)。当然,这个定义不包括中式寺庙,因为中式寺庙里的仪式往往是没有受戒的僧侣进行的。这就是为什么中式寺庙从来没有出现在官方意义上的“宗教场所”名单中。不过有常驻僧人的大乘寺院是个例外。大乘佛教与小乘佛教的大宗派和法宗派一起,构成官方“国家佛教”的一部分。

表2 不同派别佛寺的数量

表2 是1998年宗教事务部认可的佛教不同派别的寺庙的数量。官方数据对佛教派别的统计只包含了寺庙和僧侣的数量,普通信众的数量没有包含在内。这反映了国家对宗教事务的关注点,几乎完全集中在控制寺庙和受戒的僧侣身上。如上所述,在官方统计中,普通信众从不按照教派进行分类。

表2 展示的数据另一个显著的特点是大乘佛教寺庙的数量非常少。部分原因是由于内政部将类似的场所登记为中式寺庙(因此也不是宗教场所)。事实上,中式寺庙的数量(全国共657 座)比大乘佛寺多,虽然其数量和信众的人数从未在政府的宗教统计数据中列出。从这些数据可以推测出,出入中式寺庙的华人都自称为佛教徒(佛教徒占泰国总人口的93.3%,见表1)。

纵观泰国现代史,官方意义上的“satsana”一词,其意义已经从“佛教”转变或延伸成为一般意义上的“宗教”。然而,仍有很大范围的宗教活动(包括公共的祭拜设施)仍然处于这个扩展的宗教概念之外。中式寺庙就是个典型的案例。①为了更细致地理解,笔者必须指出,中式寺庙的宗教性质并不总是被当局忽视。内政部针对中式寺庙的法案的第十二条规定,每个中式寺庙的管理者都应在教学中包含其宗教信仰。正如本声明所示,政府完全清楚中式寺庙的活动是根据宗教信仰进行的。然而,尽管中式寺庙的宗教性质得到政府的认可,但它们在官方定义的宗教中却没有一席之地,只能通过“世俗渠道”进行监督。

三、普吉的中式寺庙

(一)普吉的相关宗教数据

普吉有独特的锡矿开发历史,在普吉岛现代化进程中曾引入英属海峡殖民地的华人进行锡矿开采。①关于普吉现代历史及华人身份的详细信息见卜哇东(Phuwadon 1988),库什曼(Cushman 1989,1991)。大部分普吉人(72.6%)是佛教徒(见表3)。由于政府的宗教政策没有单独为中式寺庙的信众归类,因此他们被列为佛教徒。政府统计显示了普吉佛教的一个有趣的特点。表4 显示了每个僧侣和佛寺的受众人数,表明了普吉对佛教正式制度化的承诺有多低。在普吉一名僧人的受众人数为1,541.37 人,而在整个泰国,每名僧侣平均受众人数为326.08 人。佛教寺庙的分布也有同样的倾向。在普吉,每座寺庙所面向的信众数量是7,458.26 人,这一数据远高于全国平均水平的2,003.13 人。因此,佛教寺庙和僧侣的密度比其他省份要低得多,并因此可以推断普吉佛教徒以泰国佛教体制之外的方式维持对佛教的信仰。普吉岛人口占全国总人口的比例为0.4%,佛教寺庙的数量占全国佛教寺庙总量的比例也很低,仅占0.1%,而中式寺庙的数量占全国总量的1.5%。这些数据表明,普吉的中式寺庙比佛教寺庙更为密集。

由于普吉没有大乘佛教寺庙,普吉岛所有的中式寺庙都是官方意义上的非宗教场所。他们的法律地位分为3 类:国有、私有和非注册。国有寺庙和私有寺庙的区别在于土地所有权不同。在国有土地上建造的寺庙被归为国有寺庙,而在私人土地上的寺庙则是私有寺庙。目前,在普吉有10 座国有中式寺庙,14 座私有中式寺庙,以及至少18 座未注册的中式寺庙。除中式寺庙外,还有6 座寺庙专门供奉当地的穆斯林守护神。本文后面会讨论,这些庙宇和神灵都与中式寺庙紧密相连。所有穆斯林守护神庙都是没有注册的。

表3 普吉府有宗教信仰的人口数量及宗教场所数量统计

表4 每所寺庙及僧侣的平均受众人数

普吉中式寺庙的情况告诉我们,非注册寺庙绝不是例外。许多中式寺庙被内政部排除在中式寺庙的等级制度之外,这本身就超出了国家宗教事务部的管辖范围。事实上,根据宗教和宗教场所的官方定义,国家对宗教的控制只能部分地控制宗教设施。

(二)供奉的神明

这些“非宗教场所”供奉的是哪些神明呢?根据表5、表6 和表7 所显示的普吉中式寺庙里所供奉的神明的数据,最受欢迎的、被供奉为一庙主神的神明有本头公(6 所寺庙供奉)、清水祖师(4 所寺庙供奉)、关羽(4 所寺庙供奉)。其次是林府太师和观音,分别在3 所庙宇中作为主神而被供奉。

表5 普吉中式寺庙供奉的主神

表6 除主神外供奉着其他神明的中式寺庙(根据宗教传统分类)

中式寺庙中供奉的道教或者中国民间宗教的主神数量超过了供奉佛教神明的数量。然而,这并不意味着佛教在中式寺庙里不重要。绝大多数的庙宇(26 座)都有大乘佛教的神明供奉在万神殿,只不过不是作为主神供奉着。这26 所庙宇中,每一所都供奉着观音,其中一些还同时供奉着大乘佛教的神明,如弥勒佛、地藏王菩萨以及其他一些菩萨。有些中式寺庙更贴近官方的佛教寺庙的布局。三世诸佛寺(表7 第23 号寺庙)就是一个很好的例子。虽然这所寺庙在官方层面是未注册的中式寺庙,但它的万神殿的构成实际上是非常符合佛教寺庙的结构。三世诸佛是这所庙宇供奉的主神,而该寺供奉着的大部分其他神明也都是大乘佛教的神明。这类的中式寺庙(sanchao)和泰国佛教寺庙(wat)的不同之处在于,后者寺院内没有受戒的僧人,也没有修行人每天诵经。

在大部分中式寺庙里,都可以进行对佛陀和佛教神灵的祭拜,尽管这些寺庙从来不被认可为佛教的“宗教场所”。中式寺庙作为非宗教场所,提供了国家许可以外的佛教修行的选择。在这些寺庙里,除了大乘佛教以外,人们还可以崇拜其他宗教传统。在普吉的中式寺庙中,之前的小乘佛教僧侣也是人们敬拜的对象。这些僧侣中最著名的是卢安弗·查姆(Luangho Chaem),他在19 世纪晚期非常活跃,据说拥有超能力。现在他的照片在普吉全府范围内仍然受到人们的崇拜,包括两座中式寺庙(表7 中的第4 号和第13 号寺庙)。在瑞文堂,人们可以敬拜前小乘僧人以及其他佛教或非佛教神明。

一些中式寺庙的神殿构成是众教合一的。瑞文堂就是这样一个“百货商店”式的宗教混合体。玉皇大帝、九皇大帝、太上老君、妈祖、三忠王、本头公、释迦牟尼、观音、弥勒、提崇翁(Ti Chong Ong)、谭氏和郭氏氏族的祖先神、帕兰神(Phra Phran,婆罗门教或印度教传统的神的泰文名字),再加上上面提到的小乘佛教僧侣及其他一些广受敬拜的神明,都出现在这同一所寺庙里。另一个例子是一个非常小的庙——靛罡坛(表7 第40号寺庙),供奉的神明有关羽、观音、湿婆、马里安曼。中式寺庙万神殿的结构组成反映了寺庙建造者连接亚洲的三大宗教——中国传统宗教、佛教和印度教——的意图。

伊斯兰教的一些传统印记有时也会出现在这样的众神混合的万神殿。有5 座中式寺庙中供奉着当地的穆斯林守护神。这种习俗源于人们认为普吉岛的创始人(也就是当地的守护者)是穆斯林。因此,作为后来者的华人要向守护神寻求在此定居的许可。从那时起,这些守护神便身着穆斯林的服装和帽子被安置在中式寺庙中。这些守护神以新月和绿色为象征,在周五接受祭品(禁止猪肉和酒),据说在供奉他们的庙宇会使用阿拉伯语。普吉岛的华人把这种习俗看作是尊重当地穆斯林传统的一种方式,尽管在祭拜时使用香烛会引起一些严格遵守穆斯林传统的领导人的抗议。

表7 中第43-48 号寺庙不被认为是中式寺庙,而是当地的穆斯林守护神庙宇。尽管如此,它们万神殿的构成也与中式寺庙非常相似。他们与中式寺庙供奉着相同的神灵;庙宇前都放置着天公(Thi Kong)的中式祭坛;关羽、观音、弥勒、虎爷(一位土地神)的形象也出现在穆斯林庙宇中,而这些穆斯林庙宇的神明也同样在一些中式寺庙中被供奉着。

据在新加坡研究宗教的维(Wee 1976,171)所言,中式宗教是“一个空洞的碗,里面可以装满各种制度化的宗教内容,如佛教、道教、儒教、中式民间宗教,甚至基督教(天主教)和印度教”。因此,“释迦牟尼只是另一个‘神’;小乘佛教寺庙和大乘佛教寺庙都是他的庙宇;小佛佛教信众和大乘佛教信众都是他的信徒群”(同上,172-173)。在普吉,中式宗教的“空碗”定位甚至延伸到了穆斯林神明。①维(Wee 1976,173)明确表示这种延伸不适用于伊斯兰教和新教基督教,因为这些宗教没有神像。然而,马来西亚对拿督的崇拜恰恰与普吉对穆斯林神明的崇拜相呼应,证明了某些伊斯兰信仰可以被中式传统宗教重新诠释并融入其中。更多关于拿督崇拜的信息详见邱(Cheu 1992)。事实上,在中式寺庙里,可以看到小乘佛教、大乘佛教、道教、印度教、伊斯兰教、中国民间宗教以及当地神灵都供奉在同一个地方。然而,这种描述可能具有误导性,因为普吉中式寺庙的万神殿似乎拒绝了制度化宗教的划分。几乎不可能通过制度化的术语来确定每个寺庙的宗教信仰。然而这也没有任何问题,因为这些地方并不是官方认可的“宗教场所”。中式寺庙是“非宗教”的,因此没有必要认定宗教派别。

表7 普吉中式寺庙的现状

26 云从庵 Nakha 普吉直辖县 清水祖师 ○27 内杼斗母宫 Kathu 甲涂县 田府元帅 ○28 忠勇祠 Tong Yong Su 甲涂县 往生者的牌位 ○29 福善堂 HokShian Thong 甲涂县本头公/福德正神○30 源福宫 Nguan Hok Keng 甲涂县本头公/福德正神○31 福生宫Hok Se Keng/Chao Pho Sua甲涂县本头公/福德正神○32 福善坛 Hok Sian Tua 甲涂县本头公/福德正神○33武当山玄天上帝Thung Thong 甲涂县 玄天上帝 ○34 福龙宫 Tha Rua 它朗县 保生大帝 ○35 金士王宫 Ban Khon 它朗县 观音 ○36三王府(金飞殿)Cheun Thale 它朗县 三府王爷 ○37 云山宫 Lim Thai Su 它朗县 林府太师 ○38 紫连宫 Ban Pasak 它朗县 关羽 ○39 五显大帝 Ban Kian 它朗县 五显大帝 ○40 协天大帝 Hiap Thian 它朗县 关羽 ○41 武当山 Pa Khrong Chip 它朗县 玉皇上帝 ○42 靛罡坛 Thi Kong Thua 普吉直辖县 玉皇上帝 ○穆斯林当地守护神的神龛43卓他米San Pho Ta To Se 普吉直辖县 导萨厄 ○44 San Pho Ta To Se 普吉直辖县 导萨厄 ○45 San To Hin Khao 普吉直辖县 导亨高 ○46 Pho Ta To Sami 普吉直辖县 导萨米 ○47 Ban To Yet 甲涂县 导耶、导娅 ○48 Ban To Se 甲涂县 导萨厄登 ○其他49 福建会馆Samakhom Hokkien(Hokkien Association)普吉直辖县本头公/福德正神○50 清普洞 Kuson Tham 普吉直辖县 何野云佛祖 ○ 谷森谭基金会

(三)没有僧侣的佛教

华人在普吉岛奉行的“泰国佛教”的另一个独特之处在于,中式寺庙举行的大部分宗教仪式没有受戒的僧人参与。主持仪式的人都是非出家人,他们的头衔各种各样,如阿佔(ajarn,泰语指老师)、师傅、诵经员等。①目前普吉没有道士(Cohen 2001,186)。他们用中文吟诵中文经文,在闽南语中被称为诵经(songkeng)。由于普吉岛没有大乘佛寺,所以无法邀请到大乘佛教僧人来诵经。这种诵经与“suatmon”(泰文สวดมนต一词的拉丁文转写,意为诵经)完全不同,“suatmon”是指小乘佛教僧人对巴利经文的吟唱。

“诵经”会公开出现的场合之一是普度(Pho To)仪式,②这个仪式也被称为中元节活动(Hungry Ghost Festival)(DeBernardi 1984)。这是一个在全岛范围内广泛实行的仪式,在农历七月期间向死者献祭。在普吉市,普度仪式每年在8 个地方举行庆祝活动(见表8)——4 个在中式寺庙,两个地点的前身是中式寺庙,剩下两个在社区街道上举行。普度仪式的举行是基于这样一个信念,即在农历七月死者会回到人间。那些有后代的死者会回到自己的家,而没有地方去的人可能最终会伤害到活着的人。因此,每个社区的居民都会留出一天时间来集体宴请这些亡灵。普度公是这个仪式的主要人物。由于被视为地狱的象征,他被放置在供桌的尽头,一小幅观音像放在普度公的头部,之后,仪式伴随着诵经正式开始。然后,这个嗜血的地狱恶魔会被转化为观音的下属或者观音的另一个化身,称为观音大士。普度公代表死者接受祭品,作为回报,在他最后被烧毁并在午夜从海边被送走之前,给生者以祝福。

表8 普度仪式在普吉的日程(中国农历七月份)

这清楚地彰显了大乘佛教传统中普遍救赎的主题。然而这项每年举行的“佛教”仪式是在没有受戒僧人的情况下进行的,只有在市政市场上举行的普度仪式是个例外,邀请了附近小乘佛寺的僧人前来诵经。小乘僧侣的存在不是仪式的必要条件;毕竟只要有人能够诵经就没有必要邀请僧侣参加“佛教”仪式。虽然诵经是通过学徒传承下来的,但这个知识体系是在没有任何制度化团体的情况下形成的。按照官方对“宗教(satsana)”和“宗教场所(satsanasathan)”的定义,普通人在“非宗教场所”的诵经与宗教没有任何关系。没有宗教专职人员(即僧侣)就意味着政府无法控制那些进行中式宗教仪式的人。在中式寺庙里没有受戒的僧侣,这就导致了他们在宗教管理中被忽视,因为宗教管理的目标是官方认可的僧人和宗教场所。①在传统的中国,寺庙里没有常住的和尚并不罕见。详见杨(Yang 1991,309-310)。

要探讨宗教与非宗教之间的关系,“做功德”的概念是必须要考虑的。泰国人称做功德为“达姆布恩(Thambun)”,这被认为是指通过泰国佛教中的传统手段为僧伽(Sangha)做出贡献。然而,在普吉这个词在日常使用中的涵盖范围要广泛得多。它可以指参拜中式寺庙并捐赠财物,包括参加中式寺庙的诵经仪式,小乘佛寺的诵经仪式,对僧伽的捐赠,对慈善基金会的捐赠,对红十字会的捐赠,对同乡会(福建同乡会、海南同乡会等)的捐赠,以及对华人学校的捐赠。在每年举行的宗教仪式期间,捐赠人的姓名根据捐款数额被公开列入名单。在华人学校、同乡会、慈善协会以及中式寺庙的筹款活动中也会采用同样的做法。这些捐助者名单通常也会出现在这些组织的纪念出版物中。谁贡献了多少被广泛宣传和铭记。在这些名单上,华人领袖们常居首位。有名的富人在他们的捐赠比公众期望的少的时候就有可能被人说闲话。这也是为什么华人领导者过分痴迷于捐赠或者做功德的原因。关于曼谷的华人圈,考夫林(Coughlin 1960,57-58)曾写到:

通过捐钱给天华医院和华人社区的其他组织,可以获得公众的认可、社区的好感以及一个好名声……这是获取华人社会认可的一种习惯方式。例如,宝德协会(Poh Tek Associations)的报告列出了所有的捐款,无论数目大小,都特别提到那些捐了大笔钱的人。所有的华人医院、慈善协会,甚至一些方言协会,都把他们的相框挂在显眼的地方以纪念捐赠者。这种形式的认可显示了慈善事业在社区中获得社会地位的作用。

考夫林对慈善的认识与普吉“做功德”的概念是一致的。它们所涵盖的内容和功能相同。在这方面,僧伽(包括佛教寺庙和僧侣)绝不是唯一的功德中心。

做功德的场合的广泛性似乎令人费解,因为它包含了明显的世俗活动和设施。但考虑到中式寺庙及其相关活动被置于“宗教”之外,“宗教”和“非宗教”之间的区别已经很模糊了。那么,声称中式寺庙可以成为“做功德”的中心,而其他“世俗”组织却不能,就毫无意义了。这种对“宗教”和“非宗教”类别的模糊认识,应该被审视,而不是质疑红十字会和其他协会在“功德方面”的地位。

四、宗教的界定

(一)奉行中式宗教传统的“世俗化”组织

中式寺庙在施行中式宗教传统的“非宗教场所”中并不存在垄断的情况。其他与中式寺庙功能重叠的相关设施也为祭拜中式宗教神灵提供了场所。

这个问题复杂性的其中一个体现是寺庙和社会团体之间的界限。琼州会馆(表7 第16号)就是一个很好的例子。琼州会馆或者叫海南会馆给人的印象不过是一个同乡会。但有趣的是,它的泰文名字是“Sanchao Hailam”,意思是“海南寺庙”,并且正式注册为私人寺庙。而另一方面,普吉的福建会馆并不是一个注册的寺庙,但它有一个祭坛,并声称福德正神是该协会所有人。然而,这两个会馆实际上在作为祭拜的场所和庇佑后代方面有相同的功能。

慈善基金会也存在相似的情况。清普洞(表7 第50 号)是泰国主要的华人慈善基金会之一——谷森谭基金会(Kuson Tham Foundation)普吉分会的一座祭拜场地。这个基金会祭拜何野云佛祖,并将其视为基金会创始人;何野云佛祖曾是中国大乘佛教僧人。基金会的建筑风格与其他中式寺庙相似。然而,清普洞从未被注册为宗教场所或者中式寺庙。在这里,应该注意到,普吉的其他一些中式寺庙也被登记为慈善基金会。表7 中第1、5、7、8、19、24 号寺庙都是这样的例子,它们涵盖了中式寺庙的所有类别,即国有寺庙、私人寺庙和非注册寺庙。事实上,这些未经注册的中式寺庙与谷森谭基金会等慈善基金之间并没有明显的区别。

私人住宅的祭坛和中式寺庙的祭坛之间的区别也很模糊。一些私人的祭坛对外来访客开放,当访客数量增加到一定程度时可能最终演变为中式寺庙。事实上,许多中式寺庙就是从私人住宅的神龛演变而来的。这是中式寺庙发展的一般趋势。谭(Tan 1990,6)曾对马来西亚的中式寺庙发表过这样的看法:“有时候一个社区寺庙最初只是一个简陋的神社,最初只有少数家庭光顾”。

福尔莫索(Formoso 1996,255)指出,泰国的华人慈善团体很少正式宣布自己为宗教组织。

虽然泰国的基金会还保留着中式的宗教传统,但这并不是他们真正的使命。他们向当局报备的基金会存在的目标包括向穷人提供物资援助,为受火灾、水灾及其他灾害的受难者提供紧急救助,并最大限度地宣传这些活动。

这就是为什么他们所有的活动都在泰国官方的“宗教”范畴之外。这种类似基金会的宗教,且官方登记为世俗团体的最典型的例子就是德教。如上所示,这个新的宗教运动的所有分支都被登记为慈善基金会。因此,他们的官方名字都是善堂(慈善协会),而不是德教,尽管他们的活动是由自动书写①自动书写是东南亚华人普遍使用的一种占卜方式。详见海因策(Heinze 1983)。发出的神圣信息激发和引导的。

李道缉(1999,246)以1988年在一家当地华文报纸上发表的关于泰国510 个华人协会的研究为基础,突出了这一事实——即在78 个从事宗教活动的协会中有73 个是慈善协会。这一数据表明,这些自称“世俗”的慈善组织提供了宗教活动场所,作为“非宗教场所”的中式寺庙的补充。如前文提到的,更多“世俗”的组织,比如华资医院,与中式寺庙和半宗教(官方是世俗的)协会有着重叠的功能,它们是中式宗教敬拜神灵的中心,也是华人佛教徒做功德的中心。

(二)“中式宗教”与东南亚国家

“宗教”与“非宗教”之间的模糊界限,以及每个宗教之间模糊的界限,反映了中式宗教传统的本质。谭(Tan 1995,140)认为:

中式宗教是一种中华文明的宗教,历史上已成为这个文明的组成部分。因此,华人没有必要对这种复杂的信仰和习俗制度有一个特殊的名称,这毕竟是其生活方式的一部分。在这方面,他们和许多其他民族一样,如原始人(Orang Asli,马来西亚半岛的土著居民)和沙捞越的伊班人(Iban),他们对我们称之为“宗教”的本土文化没有具体的命名。

中国人的宗教习俗回避了“敬神”和“渎神”的现代分类,也回避了个人宗教的制度化。在这方面,华人对于“佛教”一词的理解与泰国官方的理解不同。谭认为(同上,139):

作为中华文化的一部分,中式佛教也与其他中式宗教有着密切的联系,尤其是从信徒的角度来看,他们没有在佛教徒和本土华人之间划清界限,也不区分什么是中式宗教和“纯”佛教。

中式佛教作为广义上的中式宗教的一部分,与受国家保护的小乘佛教形成了鲜明的对比。泰国佛教的这种背景,使僧伽不再是唯一代表佛教的组织,进一步助长了中式寺庙的中间地位,导致了一种令人困惑的状态——中式寺庙是“非宗教的”,但它们的追随者是佛教徒。

杨(Yang)的传统中式宗教的典型模式似乎适用于泰国中式寺庙的情况。他用“普化宗教(Diffused religion)”这个词来解释中式传统宗教与“制度化宗教”相比的特殊性。在他看来,普化宗教是一种散布在各种世俗社会制度中的宗教,没有显着的独立存在(Yang 1991,294-295)。

人们会拜访一个特定的寺庙,崇拜一个特定的神明,拜访一个特定的僧人,所有这些都符合宗教在特定场合的实际功能。对于许多学者来说,寺庙或神明所属的宗教可能是一个难题,但这些问题在普通百姓的宗教生活中没有任何意义(同上,340)。

“中式宗教”很可能自传统中国封建帝国时期以来就在国家控制之外存在着,当时政治当局很少关注持不同政见者的神学问题。事实上,“17 世纪中国约有84%的庙宇都是未经官方许可建造的,这个数字显然不包括许多私人建造的小神庙。”

在被移植到东南亚的社会政治环境中之后,中式宗教的这种“普化”性质,在某些方面可能是有利的。例如,在马来西亚,政府对宗教事务的关注几乎完全集中于作为国教的伊斯兰教,中式宗教在一种扩散和融合的形式中享有相对的自由和灵活性(Tan 1995,154;Ackerman and Lee 1988,52)。杨(Yang 1991)将中式佛教描述为“制度化的宗教”的一个例子——与“普化宗教”(diffused religion)相对立,因为前者与后者相比具有相对更制度化的僧侣体系和神学体系。然而,在一些东南亚国家,甚至这种以制度化为导向的宗教传统已经融入到“普化宗教”的融合之中。其中一个原因是地方政府对非国教宗教的漠不关心。泰国的独特之处在于它在“国家佛教”和其他宗教之间的分离。小乘佛教实际上是国教,这一事实意味着“中式佛教”被归类为“中式宗教”,因此在官方的国家管理中被归类为“非宗教”。

林(Lim)最近对新加坡“一贯道”的案例研究清楚地表明,非宗教的地位是中式传统宗教避免国家控制和保持自由的一种策略:“一贯道最重要的传教工作不是在新加坡政府规定的公共“宗教领域”进行的,因此克服了其他公共宗教面临的某些限制”(Lim 2012,21)。宗教本身一直是亚洲宗教传统的主要研究讨论的领域。这些宗教传统采用了各种策略来应对或者说“规避”(同上)现代化国家强加的“宗教”。①此问题详见“简介”部分。泰国的中式寺庙和相关组织表明,这些都是“中式宗教”与泰国小乘佛教对西方“宗教”概念的诠释和实践的交集的合成物。

五、结论

关于新加坡的佛教,维(Wee 1976,155)曾经写道:

在种族多元化的新加坡,佛教一般被看作是主要宗教之一。但仔细研究会发现,“佛教”一词被许多新加坡人用作宗教标签,其宗教习俗和信仰不一定符合佛教规定……新加坡约有50%的人口宣称自己是“佛教徒”。但尽管使用同一个宗教标签,新加坡的“佛教徒”实际上并没有统一的宗教信仰。正如我们看到的那样,新加坡的“佛教”有一系列不同宗教信条、习俗和制度,足以将它划分成不同的宗教系统。

从泰国的中式寺庙的现状我们可以看出,泰国与新加坡的情况并不像我们所预期的那样相差很大——至少在佛教和相关传统的混合多样性方面差异不大。“泰国佛教”之所以呈现为统一的宗教信仰,是因为除了极少数的大乘佛教寺庙外,所有非正统的佛教相关的传统活动都是在“宗教信仰”之外进行的。“佛教”在统计层面的模糊使用,反映了一个更广泛的定义,它涵盖了政府对宗教的政策的官方结构。同样,维(Wee)对新加坡佛教的评论也适用于泰国。

在新加坡,中式的融合宗教通常被称为“佛教”……多数情况下,新加坡的“佛教”是包罗万象的,包括正统的佛教和中式的融合宗教,有时甚至延伸到印度教。②实际上,在曼谷的一些印度教寺庙和神社,例如是隆(Silom)地区的盖客寺(Wat Khaek),到处都是中式宗教信徒,但他们声称自己是佛教徒。

对于普吉岛的情况,还可以补充一点:“这样一个包容性的佛教,其涵盖的范围甚至可以延伸到印度教和一些伊斯兰教的神明”。

我们通常认为泰国是佛教国家(此处佛教仅指小乘佛教),由于“常识”的认知,我们经常把对中式寺庙神灵的信仰等同于对该宗教的信仰。然而,这种看似合理的理解并不完全正确。首先,对于佛教徒的统计范围涵盖了广泛的泰国社会群体(超过90%),许多非小乘佛教的宗教传统已经被纳入这个“佛教”国家。其次,把对中式寺庙神灵的信仰等同于对该宗教的信仰,这种说法也是经不住推敲的。当我们分析泰国的宗教话语时,发现中式寺庙的信徒被看作佛教徒,但是寺庙本身在官方定义的宗教范畴中却没有涉及这些信徒。

中式寺庙作为“非宗教之宗教”是“佛教教会”(Ishii 1986)的形成与宗教制度化的共同产物,这两个过程是紧密相关的。因此,宗教被重新定义为获得官方认可的具有教义和任命的神职人员的机构。这种对宗教的定义是非常狭隘的。普吉岛中式寺庙的案例表明了宗教与非宗教的区别,以及制度化的宗教之间的分化,在实践层面仍然是微不足道的。同时我们可以看到过去关于“泰国佛教”的争论是如何依赖于这种不切实际的宗教定义的。

与此同时,中式寺庙游离于宗教之外的状态对制度化的宗教和中式寺庙都是有益的。国家和制度化佛教可以将中式寺庙的信徒纳入佛教的统计类别,以保持“泰国佛教”的统一形象。另一方面,中式寺庙既可以享受不受国家的干预自由,又不会对官方宣称的国家佛教的纯洁性形成挑战。此外,由于他们被认为是非代表性的宗教,因而不用被迫选择任何一种制度化的宗教来“净化”他们的众神。这有助于在泰国佛教的基层实践中坚持不加区分的融合。

本项对中式寺庙的案例研究表明,许多宗教活动的设施仍然游离于“宗教”和“宗教场所”之外。通过对在泰国自称佛教徒的人士的祭祀设施进行比较研究,如华裔、山地民族及其他少数民族以及讲泰语的民族,会发现官方的分类与实际的宗教习俗之间也存在这种差异。笔者的假设是泰国宗教格局的活力与能量就源于这种差异,本文的概述便是证实这一假设的第一步。