流亡学子重庆拓荒《诗垦地》

2019-12-03裴高才

■裴高才

◇《诗垦地》丛刊第四辑、第六辑

荣膺“当代诗魂金奖”的著名诗人曾卓,早年以一首《门》赢得了“少年雪莱”之誉。继而,这位流亡中学生会同重庆复旦大学学子一道创办了《诗垦地》丛刊,辐射到西南与西北地区。他们不仅跻身山城抗战诗人群与“七月”作家群,日后还成为了享誉中外的当代诗坛巨匠。

笔者通过查阅原始档案与采访知情者,在此叙介《诗垦地》创办的前前后后。

“少年雪莱”遭默退

曾卓,武汉黄陂人。武汉沦陷前夕,他只身流亡到山城,考入重庆复旦中学,一边读书,一边参加抗日救亡运动。

在广泛阅读文艺书刊中,曾卓每天必读靳以(本名章靳以,早年毕业于复旦大学,著名作家、学者与报人)先生主编的《国民公报》副刊《文群》。这是一份颇有影响的报纸,上面常见巴金、艾芜、曹禺、胡风、艾青、何其芳等名家之作。

1939年1月,曾卓送同学去延安,为此写了一首诗《别》。他抱着试一试的想法,向《文群》投稿,没想到很快就发表了。

让曾卓惊喜的是,学贯中西的语言大师吕叔湘在报刊上看到《别》后,专门写信与他相约:“我想与你见一面。”重庆《大公报》编辑谢贻征在评论抗战诗歌一文中,对《别》多有赞词,称作者不愧为“中国的少年雪莱”。

这年秋,时任复旦大学教授的靳以,专程到学校看望曾卓,更加激发了他的创作热情。一首首火一样的诗篇,如《门》《狱》《那人》等,从他的心底迸发出来。

曾卓的另一篇代表作《门》,写于1939年冬。《门》在《大公报》发表后,再次在文艺界与青年中引起共鸣。

著名诗人牛汉在回忆录中写道:“曾卓早年的诗,我喜欢。我是在《大公报》上看到的。曾卓在抗战前就发表诗,成名早。我读大学的时候,曾看见过一个流亡在西北高原的少年,在昏黄的油灯下朗读曾卓的诗:《来自草原的人们》。他那有着飘忽感的凄切的辞藻的很美丽的诗句,使一些在寒郁的生活里初学写诗的人觉得异常亲切,触动了他们稚弱而灵敏的神经。”

然而,由于曾卓思想过于暴露,不为当局所容。1940年春,他遭到学校默退。

校园开垦文艺绿洲

1940年秋冬之际,复旦大学学生邹荻帆、姚奔发起,在校园内创办了由12大张白报纸组成的巨型壁报《文艺垦地》。曾卓得知后,一路忍饥挨饿,徒步跋涉30公里,来到复旦同诗友邹荻帆首次相会。

邹荻帆介绍说,《文艺垦地》壁报在校园引起共鸣,同时被特务分子盯上了。第一期壁报张贴后,上面靳以先生首发的散文《红烛》,当夜被特务挖去。他请马宗融教授去训导处交涉,对方竟然说,《红烛》中的“红”,分明是歌颂“红军”与共产党。

曾卓接过原稿一看,尤其是结尾的点题之笔:“太阳总要出来的,黑夜还是要消失的!”不禁怒发冲冠:“简直是岂有此理!这分明是一篇抒发‘蜡烛成灰泪始干’情感的散文呀!”

曾卓与邹荻帆一见如故。此后,曾卓便在复旦大学校友服务处当职员,与邹经常在一起指点江山、激扬文字。曾卓回忆道:“在年龄上,荻帆是我们的兄长;在写诗道路上,有一阵子他是携着我们的手前行的。”

◇曾卓在重庆

◇靳以主编《国民公报》副刊《文群》

1941年夏季的一天,曾卓与邹荻帆、姚奔、冀汸等煮茶谈诗。大家认为,壁报虽直观,但却遭到特务非难,又不易保存。姚奔建议:“我们不妨将壁报改办为一个诗刊吧!”立即得到曾卓、邹荻帆、冀汸等人附议。

要办诗刊,名称是刊物的眼睛。姚奔说:“既然是诗刊,就叫《诗垦地》如何?”大家一致认为,此刊名既承接了壁报《文艺垦地》的理念,意在陪都重庆开垦一片文艺的绿洲;又体现了诗人办诗刊的特色,让其“透出一点春天的气息和希望的亮光”。就这样,在黄桷树小镇的复旦大学里,一群青年学子紧锣密鼓地行动起来。

办刊物首先要有经费与注册登记。曾卓发挥自己到重庆较早、接触面广的优势,率先张罗筹措了一部分,靳以、马宗融、叶君健等老师和诗友也筹集了一部分。由于《诗垦地》登记证难以获得当局批准,他们就改月刊为丛刊。而丛刊也需要重庆市图书杂志审查委员会审查盖章,姚奔就找到一位热心的审查职员颜泽锷(后改名颜柳)出点子,帮助稿件顺利过关。

邹荻帆在《忆诗垦地》一文中写道:“当时我们都是穷学生,一文莫名,经费从哪里来呢?……在那时,我们既不可能登报募款,也不可以登报征稿,只能从我们自己所熟悉的师友、同学和诗友开始。我们油印了募捐收据,刻了一个有麦穗的小图章《诗垦地社》,并在黄桷树邮局租了一个信箱,为‘三号信箱’。一开始就得到靳以老师的支持。曾卓因留在重庆久一点,他即向那些四川‘绅粮’子弟的文学爱好者中学同学筹措……”

办刊物千头万绪,涉及到稿源、编辑、校对、印刷与发行等方方面面,而创办《诗垦地》的学子们对编辑出版业十分陌生。庆幸的是,邹荻帆找到了中共中央南方局所属重庆南林印刷厂会计桑汀(冯白鲁,后为复旦大学学子)相助,解决了创刊号的印刷、校对场地等问题。

在师友的指导下,曾卓等人经过精心设计与辛勤劳作,《诗垦地》按照月刊32开本的版式于1941年11月正式创刊(即第一辑)。

《诗垦地》是丛刊号,按出版规定,每期须拟定一个主题名称,在封面上与“诗垦地”并排。因此,创刊号以姚奔的诗名《黎明的林子》为刊名,主编署名为邹荻帆、姚奔。但确定选稿与排序,由大家集体讨论。有时为一篇稿件的取舍,大家争论得脸红耳赤。

在创刊号刊出的14篇诗文中,曾卓一篇富于爱国情怀的抒情诗《母》(后更名《母亲》)被列为头版头条。他以怀念自己苦命的母亲开题,继而扩展到关怀天下“被时代车轮/轧伤的女人”。最后的落脚点,则升华到历史赋予自己作为诗人的使命:“我/无数的你们的孩子/都在一滴一滴地/抛出自己的血汗……母亲!/请相信我:/当祖国大地/被挣断了几千年的锁链/我一定要随着黎明的光,/去叩开故居的门。”

时为西北大学学生的牛汉回忆说:“我当年读到曾卓的《母亲》感觉到异常亲切。记得我读过后不久,写过一首相当长的诗献给我还在敌占区的母亲。这首诗登在西北大学一个文艺社团的墙报上,当时流落在陕南的朱健看到时对我说:‘写得像曾卓的诗。’我感到有几分得意!”

《诗垦地》丛刊第一辑《黎明的林子》呱呱坠地,所透出的春天气息和发出的希望亮光,照亮了嘉陵江畔进步文学青年的心灵,也受到了山城文艺界的广泛关注。

张白滔先生读了《诗垦地》创刊号后,立即在文学评论中给予赞评。他写道:“目前我们较好的诗刊实在太少,然而,我们不能不特别重视几个严肃新颖的诗刊。据我所知,《诗垦地丛刊》就是这几个诗刊中杰出的一种。不同于一般诗刊的是:《诗垦地丛刊》一点也不拒绝新人的作品。我没见到旁的诗刊能比《诗垦地》让出更多的地位登载新人的作品了。”

为抗战呐喊助威

随着《诗垦地》的影响日增,作者队伍也扩大到西南、西北等地区。可让人头疼的是,原计划出月刊的《诗垦地》丛刊,因山城遭到日机轰炸,印刷厂家失信而反复延宕。《诗垦地》的第二辑《枷锁与剑》,直到1942年3月1日才出版发行。月刊成为季刊,远远不能满足诗友的要求。

负责联系印刷厂家的曾卓十分焦急。他前往成都,取得平原诗社的诗友相助,将第三辑《春的跃动》的校对、印刷与发行转移到成都进行,并于1942年5月如期出版发行。同时,曾卓与邹荻帆等联名写信向靳以求助,并将《诗垦地》寄给恩师请求指导。

此时,靳以已离开重庆,但仍兼任《国民公报》文艺副刊《文群》主编。他接到来函后,施以援手。除了在经费上继续对《诗垦地》予以资助外,还每月定期让出《文群》的一二个版面给《诗垦地》,既可缩短《诗垦地》出刊周期,又能扩大诗刊的影响。

冀汸忆及当年,充满感情地写道:“他(靳以)定时让出一期《文群》的版面作为《诗垦地》副页,让校园内的墙头诗有机会走向社会和广大读者见面。这群诗人的成长得到了先生最有力的支持。这是过去没有,今后也不会再有的事情。”

◇靳以

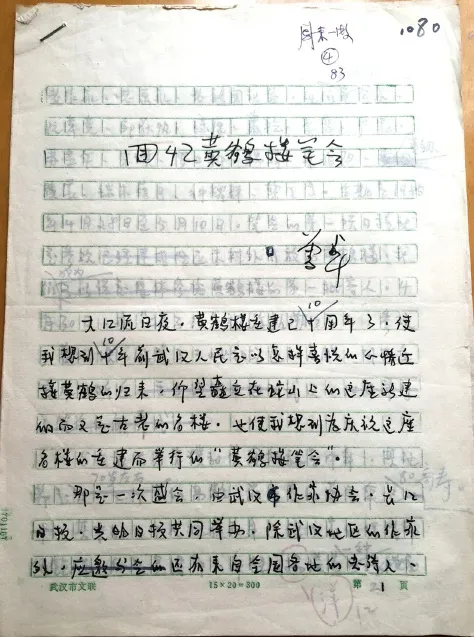

◇曾卓手稿

《文群》是一个纯文艺副刊。所谓“文群”,即是站在自己的岗位上,倾心尽力地“来启发、鼓舞民众的心”,打破党派与地域的界限,用文学作品自身的力量,为抗战服务。《文群》每期容纳4000字,每星期出版三期。根据靳以的安排,自1942年2月2日起,《诗垦地》在《文群》副刊以专版的形式亮相,与报纸同步发行。这样一来,《诗垦地》拥有报纸与杂志两个阵地,二者长短结合,相得益彰。同时,也解决了积稿与发行。

在重庆,《文群》连续坚持了四年时间,共出版516期。其中,《诗垦地》前后出版了25期(1942年2月2日至1943年5月29日),为时一年零四个月。《文群》与《诗垦地》刊载了不少名家与文学新秀的作品,以此为抗战呐喊助威,减轻战争带给国人的伤痛,因而深受读者喜爱。

至于《诗垦地》丛刊的编辑出版,因为《诗垦地》的编辑队伍在重庆,到成都校对、印刷很不方便,所以后两辑的编印出版仍在重庆设法进行。只是丛刊几乎成了年刊:第四辑《高原流响》,于 1943年3月1日面世;原本在1943年8月已编辑完成的第五辑《滚珠集》,延迟至1946年5月1日才出版。到了1944年,因邹荻帆身在成都,第六辑《白色花》于年底在平原诗社同人帮助下出版。就这样,《诗垦地》丛刊在战争时期的艰难条件下,坚持了三年时间,共刊行了六辑。

这一时期,曾卓既是作者,又是编者,还穿行于重庆与成都之间跑发行。他负责编辑的第四辑《高原流响》,其版本改原来的32开为16开本,封面由著名漫画家丁聪设计,风格简洁、明快、优美。杂志的体裁与内容也不断扩展,辟有诗集、长诗、政治诗、散章与论文五个栏目,共收录了24篇诗文。其中,曾卓的一首新诗《乞丐窟》,以深挚的笔触,描写了在日寇轰炸下一群不幸者的生活:“像一个摇摇欲倒的老妇人/呈露着饱经风霜衰颓而黝黑的面容。”在丛刊的第五、第六辑与《文群》副刊第11期,则刊载了他的《小城之冬》《熟睡的兵》与《疯妇》等作品,表达了作者对弱势群体的同情、忧虑与沉思。

作为《诗垦地》的编者,曾卓常常与读者、作者以不同方式交心谈心。他在《高原流响》的《后记》中写道:“《诗垦地》并不能算是同人杂志,虽然也有基本的作者,那只是因为相识与相同的对诗歌的意志,与初创刊的无法觅得新手的原故。而且也有一点限制:凡友人的稿件都选得较严,对陌生的作者,只要看出还可以从已有的成就上发展开去的,虽在技巧上较差,也给采用。读者是可以从已出的几期中印证我们的话的。但是却也有人以为我们有“门户”与“宗派”之见,这是误解。只要大战斗的方向一致,我们都得引为战友。然而,由于艺术风格上看法的差异,与为了保持各别刊物的个性,我们在选稿上只能如此,希望得到谅解。”

“拓荒者”不息的斗志

以诗言志,以文会友。正是有了《诗垦地》这个阵地,才让一批志同道合的青年诗友紧密地联系在一起。著名诗人绿原就是通过《诗垦地》与曾卓相识,日后莫逆于心五十载。

1941年夏,曾卓与邹荻帆、冀汸等正在筹备出版《诗垦地》丛刊。第一辑已经编好,即将发排。这时候,邹荻帆又拿来了题名《雾季》的一首诗给曾卓看。曾卓读后,顿觉眼前一亮。再看署名“绿原”,却是一个陌生的名字。当时,绿原在一家工厂当小职员。这首诗由冀汸推荐,临时补加的。

多年后,曾卓在《绿原和他的诗——读<人之诗>》一文中回忆说:“不久以后,我就见到他了。衣着褴褛,还有一点邋遢,当时流亡的学生大都也就是那样。瘦长的苍白的脸,谦和地微笑着。交谈之后,才知道我们还是(黄陂)小同乡,而且同年。但我们在性格上很不相同的:他内向而我外露,他朴实而我浮华。这并没有妨碍我们很快就成为无话不谈的朋友。”

绿原回想起与曾卓、邹荻帆等诗友的温馨会面,也记忆犹新。他在回忆录中写道:“1941年冬天,重庆没有雪,只有雾。我收到邹荻帆的一封信,约我参加一个诗歌座谈会,并说读了冀汸向他推荐的我的一篇习作《雾季》,将发在他和姚奔、曾卓、冀汸等人主编的《诗垦地》丛刊第一期上。没有参加过任何社会活动的我,因此喜出望外,按期换了一身新衣服,从郊区赶到市内去赴会……”

火一样的青春,火一样的斗争,熔炼了曾卓火一样的诗情。1939年到1943年,他的诗歌创作进入了第一个高潮期,成为抗日战争和解放战争时期国统区最重要的抒情诗流派之一。他的诗像子弹一样射向日本帝国主义和当局反动统治者。绿原在《磨杵琐忆》一文中写道:“抗战期间,曾卓是当时最受青年读者欢迎的诗人,有‘中国雪莱’之称,他的名字在桂林刊物上曾以二号宋体字刊印,古今中外任何跑红诗人恐怕都比不上。”

曾卓在复旦校友处供职不久,也因为政治上比较暴露而被迫离开,只好在重庆、贵州等地流浪。1943年2月,在贵州毕节川滇公路局工作之余,曾卓创作了独幕话剧《同病相怜》,收在黄佐临、黄宗江改编的《处女的心》独幕剧集中。

这年秋,曾卓考入重庆中央大学历史系。他一进校门,又被特务盯上了。但他不为所惧,依然和进步同学一道组织“桔社”“中大剧艺社”,定期出版墙报。他先后参加过艾青、田间等诗歌朗诵会;演出过夏衍的《上海屋檐下》,老舍、宋之的合编的《国家至上》和契诃夫的独幕剧《求婚》,以及鲁迅的散文诗剧《过客》等;还于1944年至1945年编辑《诗文学》刊物。

《诗垦地》同人走到哪里,就把诗歌的芬芳播撒到哪里。抗战胜利后,邹荻帆、伍禾、曾卓与绿原等回到武汉,会同新识胡天风、秦敢、牧星等,又出版了《沙漠的喧哗》与《大江日夜流》两本集子。有学者称,此乃没有《诗垦地》标记的两部续集。

不仅如此,在《诗垦地》的“拓荒者”中,曾卓与邹荻帆、绿原、冀汸等日后成为了享誉中外的现当代诗人,形成了一个“《诗垦地》诗人群”或作家群。同时,《诗垦地》作家群还成了“七月派作家群”的重要组成部分。就连没有在《七月》诗刊或文丛上发表过作品的曾卓,也被划归其中,他也乐于接受。

◇曾卓(左)、邹荻帆(中)、绿原(右)在重庆旧地重游