绿色基础设施水文调节服务的供给机制及提升途径

2019-11-30刘颂谌诺君

刘颂 谌诺君

城镇化和工业化造成了城市下垫面不透水层面积的增加,破坏了自然系统的水循环,导致城市饱受洪涝灾害、水体污染等困扰。绿色基础设施(Green Infrastructure,以下简称GI)作为由绿道、湿地、雨水花园、林地等组成的各种开放空间和自然区域及其相互连接的网络,被认为是控制雨水径流、减少城市洪涝灾害和保护水环境等水文调节服务的主要供给者而越来越受到重视[1-2]。

国内外许多学者分别从环境、水文、地理、社会经济、规划设计等各个领域对绿色基础设施的水文调节服务水平提升进行了研究,笔者对国外1998—2018年期间发表的相关文献进行了研究,发现绿色基础设施的水文调节服务供给是一个系统的过程,只有全面了解其作用机制、评估方法、影响因素,才能找到提高水文调节服务水平的系统化途径。

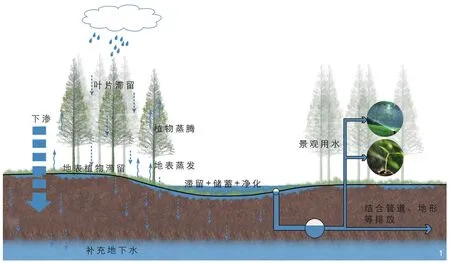

1 GI水文调节服务作用机制示意图Schematic diagram of GI hydrological regulation service mechanism

1 GI水文调节服务作用机制

根据“千年生态系统评估”(Millennium Ecosystem Assessment,简称MEA),水文调节服务包括水量调节和水质调节2个方面,其核心思想都是通过可持续的自然手段解决城市雨洪及水污染问题,保护区域水循环过程,构建良性的城市水文循环[3]。

在不同尺度下,GI发挥水文调节服务时的作用机制不尽相同,并表现为不同的形式[4]。其中,微观层面的GI(如雨水花园、植草沟、生物滞留池、草洼地等)由于可实施性强,便于收集相关数据,是发挥水文调节服务效果最明显的尺度[6]。因此大多数文献从微观层面入手,通过实例验证或模型模拟,监测GI作用之后水体发生的变化,并评估其生态与环境效益。

1.1 水量调节

绿色基础设施对水量的调节主要体现在洪水控制、雨水储蓄、水源涵养、地下水补给以及水体的循环利用等方面,可总结为“渗、滞、蓄、用、排”五大关键环节[7](图1)。其中,“渗”是通过改善下垫面结构以渗透雨水的过程,如通过增加绿地面积等从源头减少径流,补充地下水。“滞”是通过具有较高地表粗糙度的GI如半自然草原、荒地、沼泽地、灌木丛、湿地、林地等减缓径流流速[7],从而延缓径流聚集时间以及径流峰值出现时间,为雨水争取更多的滞留空间,有效抑制洪水形成。“蓄”则是通过如湿塘、下凹绿地、雨水湿地等实现雨水的自然积存,既可以在暴雨时期有效减少径流量,又可以为干旱时期的水资源利用提供支持。“用”主要体现在雨水的循环利用方面,通过“蓄”积存下来的雨水经GI净化处理后用于景观用水、农业灌溉等。此外,“排”是指在滞留、储蓄功能的GI达到饱和的情况下,将传统的灰色基础设施与河道水系或天然湿地结合起来,形成雨水的排放通道。以上5个关键环节是相互联系,相辅相成的,实践中并不是通过单一的GI发挥某一作用,而是通过多种GI组合发挥全面的水量调节功能,实现水文的良性循环[8]。

1.2 水质调节

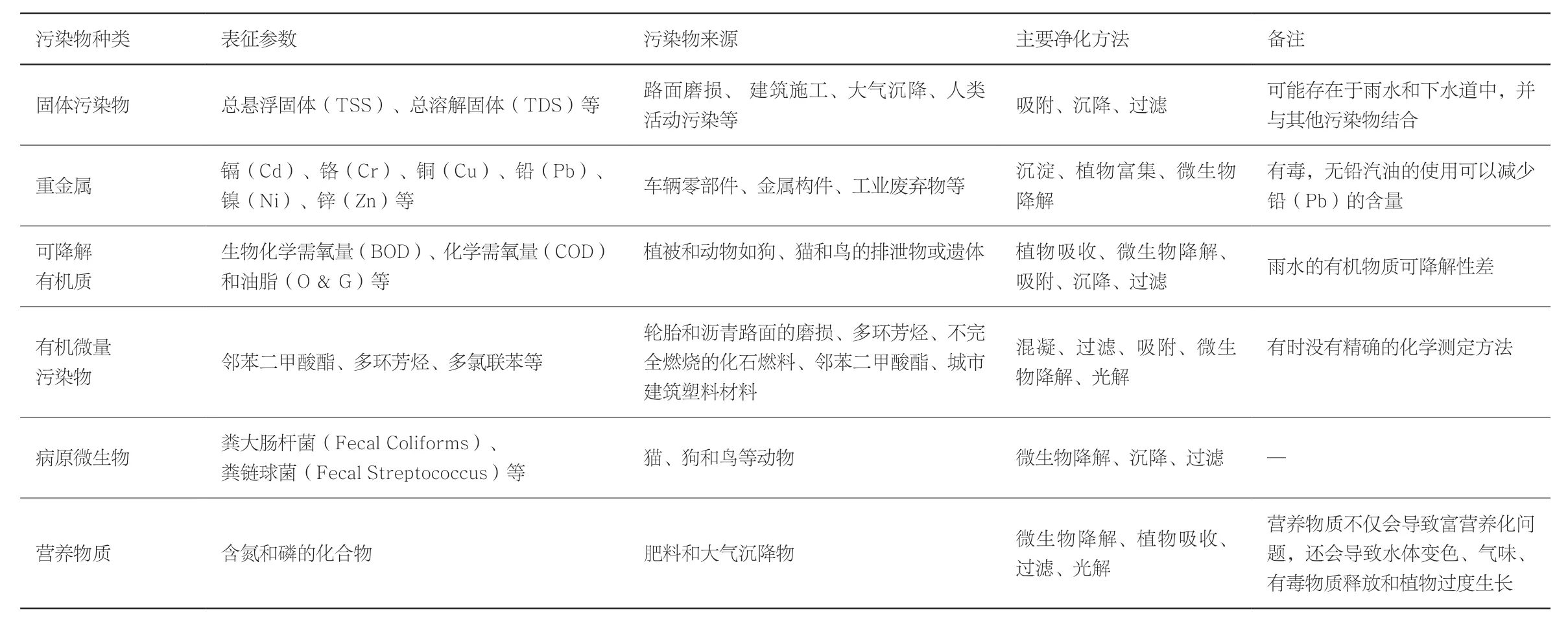

绿色基础设施对水质的调节主要表现为水体净化功能。水体中的污染物主要包括固体污染物、重金属、可降解有机质、有机微量污染物、病原微生物以及营养物质六类(表1)。GI主要通过物理过程(沉降、过滤、挥发等)、化学过程(吸附、絮凝、沉淀、光解等)以及生物过程(植物和藻类摄取等)3种方式发挥水质调节作用[9]。物理过程诸如过滤和沉降临时存储与颗粒物结合的金属等过程[10],化学过程诸如反硝化除去硝酸盐等过程[11],生物过程诸如利用微生物吸收水体中的营养物质等。以上3种过程又可分为两类水质净化机制:一类是直接去除,包括沉降、吸附到基质、微生物降解、过滤、植物吸收以及挥发等过程;另一类是间接去除,例如沉淀、吸附到悬浮固体等过程。而间接去除通常发生在沉降或过滤之前,有助于污染物的彻底净化。

对于同一地点,不同的降雨事件中某一特定的污染物浓度会存在很大的差异,例如在干旱时期,雨水污染物浓度可能会增加,对处理设施和受水体造成影响[12]。对于同一降水事件,污染物的浓度在不同时间也会表现出明显的差异,通常在暴雨事件的初期,雨水中的污染物浓度最高[13]。有学者研究发现,台风前6~8mm的雨水中的污染物含量占工业园区总污染负荷的60%以上[14]。因此,GI设计需以多年的统计信息为依据。

许多学者通过实验监测发现了不同GI的水质净化能力。如Davis[15]研究发现雨水花园对总磷和凯氏氮的去除率较高,但对硝酸氮的去除率较低。Barkdoll等[16]则发现,植草沟渠可通过曲折的流动路径有效去除雨水中的悬浮固体和其他污染物。Barrett等[17]通过研究说明,植草沟净化重金属、固体污染物以及可降解有机质等污染物的能力非常强,尤其是在具有一定坡度时。

2 GI水文调节服务评估方法

对于绿色基础设施的绩效评估有助于GI类型的选择,尤其是在不清楚某一类GI具体能发挥多大的水文调节服务功能时,可通过模型模拟的方法进行评估,并通过各种GI组合模拟情景分析的方式得出最佳的组合类型,从而提升GI水文调节服务功能。评估的关键是评估指标和评估方法的选择。

2.1 常用的评估指标

2.1.1 水量调节评估指标

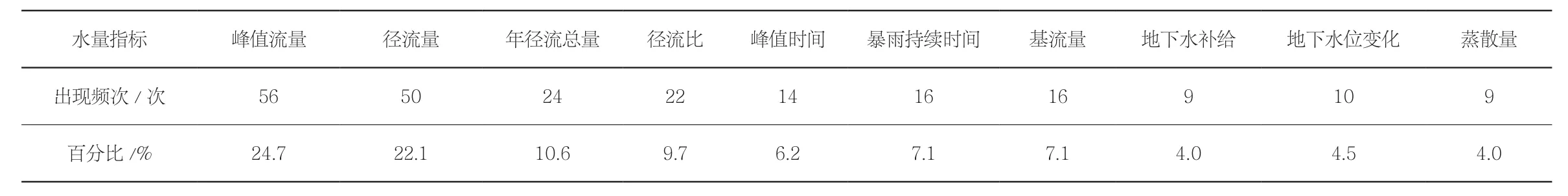

在发挥水量调节作用时,主要的评估指标包括径流量、年径流总量、峰值流量、径流比、峰值时间、暴雨持续时间、基流量、地下水补给量、地下水位变化以及蒸散量,等等。Jefferson等[18]通过对100项实例和模型中GI的水文指标总结发现,径流量和峰值流量是常见的指标,而基流、地下水位变化和蒸散量则相对较少受到关注(表2)。气象水文条件、土地利用类型、地形地貌以及GI规模和类型等因素都会对水量调节产生影响,进而决定了指标的选取。

表1 水体中常见污染物种类及净化方法Tab.1 Types of common pollutants in water bodies and purification methods

表2 对100项实例和模型中GI的水文指标总结Tab.2 Summary of hydrological indicators of GI in 100 examples and models

2.1.2 水质调节评估指标

在发挥水质调节作用时,主要评估指标则为对各类污染物的去除程度。常见的指标有营养物质、重金属、病原体和其他污染物等单位面积的浓度,但因区域不同,重点指标也不同。如在美国,营养物质和固体污染物的输出浓度一直是水质的主要关注焦点,如TSS去除率、TP去除率和TN去除率等;而在欧洲和澳大利亚,金属尤其是那些与沉积物有关的金属受到了更多的关注,如Cu、Pb以及Zn等浓度的减少率[18]。

2.2 基于模型模拟的评估方法

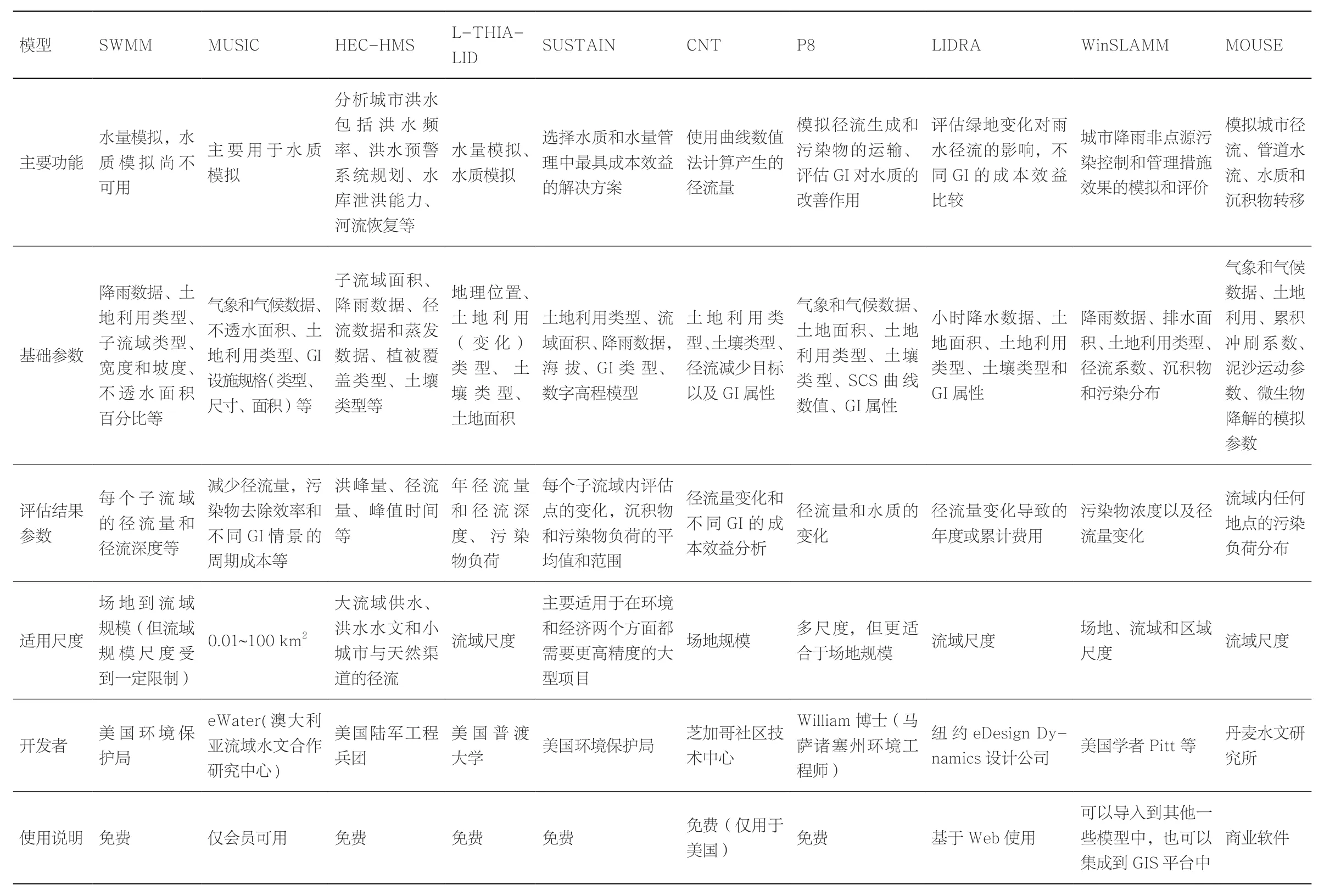

在对水文调节服务评估的过程中发现,绿色基础设施并不像预期那样能在短期内取得明显作用。因此,在实际研究中,常常使用模型模拟的方法评估GI的水文调节服务功能,以寻求不同尺度与情境下最优的GI规划方案。表3列举了GI水文调节服务评估常用模型。

可以看出,常用的水量调节模型有SWMM、HEC-HMS、CNT、LIDRA 等,MUSIC、MOUSE主要用于水质调节作用的评估,PCSWMM、L-THIA-LID、SUSTAIN、P8等模型则兼具评估水量调节和水质调节两种功能(表3)。其中,SWMM是水资源专业人员和研究人员中最受欢迎的模型之一,相比于其他模型可以应用于更多的尺度,包括GI的详细设计;MUSIC模型也由于支持各种GI实践并适用于多种尺度范围而受到研究人员的青睐。从整体研究趋势来看,由于用于校准模型的水质数据少于水量数据,水质调节的评估相较于水量调节的评估更加困难[19]。在之后的研究中,可以通过实验或多设水质监测点以获取更多水质调节的相关数据,完善水质调节作用的评估体系。

3 GI水文调节服务影响因素

绿色基础设施水文调节服务水平的高低受众多因素制约,主要包括3个方面:GI自身限制因素,地域特征因素以及社会、经济与政策因素。

3.1 GI自身限制因素

GI的自身特点如规模、布局、坡度以及连通性等都可能限制水文调节作用的发挥。Hunt等[20]通过研究发现,生物滞留池能有效减少小于40mm的降水事件中的径流量,但对于较大的降雨事件中径流控制的作用有限。 Freni等[21]的案例研究表明,以储蓄为主要功能的GI集中式分布更有利于减少污染物浓度,以下渗为主要功能的GI则在分散式排列时能更好地发挥水文调节服务。Ghavasieh等[22]通过模拟发现,在粗糙程度一致的情况下,GI的坡度较大,减少径流量的效果越差。张彪等[23]则在研究中证实,流域内GI网络的连通性会影响其控制径流的能力,连通性越低,减少径流量越少。

表3 GI水文调节服务评估常用模型Tab.3 Common model of GI hydrological regulation service evaluation

此外,GI在发挥某一水文调节服务功能时,可能会影响其他水文调节服务功能的发挥。例如,湿地和滞留池等GI可以有效减少雨水径流的有机污染物负荷,但它们可能在高流量期间释放肠道生物,特别是在夏季暴雨时期[24]。另外,Tsavdaris等[25]的研究也表明,滞留池中的植被有净化水质的作用,但会增加湍流,影响其水量调节。

3.2 地域特征因素

每个地区都有相应的地域特征,包括气候气象、水文状况、土壤和土地利用状况、地形地貌状况以及适宜的植被类型等等,这些地域特征都会制约和影响水文调节服务功能。

1)气候气象与水文因素。由气候变化引起的极端降水不仅会造成水量问题(尤其是城市洪水),而且还会使雨水未经处理就排入下游水体,影响水质。水文状况主要对水量产生影响,也会因此影响水质。Cobbina[26]等认为气候变化可能会导致许多GI的有效性降低甚至变得无效。Brezonik和Stadelmann[27]通过多元回归分析发现,对污染物浓度影响最大的变量是降雨量、降雨强度以及流域面积。Qin等[28]用SWMM模型模拟了中国深圳城市化集水区GI的降雨效应,发现降雨量、持续时间和峰值比都会影响草洼地等GI的水文调节服务性能。

2)土壤和土地利用要素。土壤的理化性质会影响雨水的下渗速率以及污染物的去除效率。Xiao等[29]通过模拟发现土壤的物理性质和有效深度对渗透和地表径流过程有显著的影响。此外,土壤的类型和厚度会影响其下渗速率,进而影响其对径流量和污染物的去除[30]。一般来说,黏土的渗透性最差,而砂土的渗透性最强[31]。土地利用类型则主要影响水质,也会影响水量。Arabi等[34]的研究说明,农业用地由于存在施用肥料,燃烧桔梗等情况,会对水质产生不利影响。Meierdiercks等[33]则发现,在美国马里兰州巴尔的摩市,一个高密度GI实施的流域相比于一个低密度GI实施的城市流域,年径流量较低;但相比于森林流域,年径流量较高。

3)地形要素。地形也会影响GI的选择,进而对水文调节服务产生一定影响。Binstock[34]认为地形将影响应该实施的GI类型,平坦的地区可能不得不更多地依赖滞留功能强的GI。Trinkaus[35]通过实验发现生物滞留系统在由潮汐沼泽组成的平坦地形中能更好地发挥防洪减灾的作用。

4)植被类型。在降雨到达地面之前,植物会对雨水进行第一次拦截,滞留部分雨水,植被类型的差异是其冠层拦截率的关键因素,进而影响径流量[36]。有研究发现,阔叶林和针叶林对水量的调节作用不同,阔叶林约可截流降水量的71%~82%,而针叶林对总降水量的截流可达55%~82%[37]。

3.3 社会、经济与政策因素

1)社会参与因素。当采用分散的源头控制方法进行水文调节时,公众的参与度显得尤为重要。Montalto等[38]认为利益相关者参与可能会成为GI实施的制约因素。一方面,公众并没有充分注意到雨水的污染问题,甚至认为雨水是“干净”的[39],没有必要对其进行处理。另一方面,人们已经习惯了传统的雨水管理控制措施比如排水沟和管道排水,如果布置新的GI,他们可能会面临地下室被淹没或者地下的一些工程性结构被破坏的风险[40]。

2)经济因素。实施GI需要经济投入,不仅包括土地征用、建设、运营、维护和监测费用,还有些费用容易被忽视,比如GI的维护与员工的技术培训费用[41]。所以在决策过程的早期阶段,GI的实施成本对于发展中国家来说尤为重要。

3)管理政策因素。相对独立的GI单元与城市行政管理边界往往存在矛盾,尤其是在宏观尺度上,GI一般表现为跨行政区域的绿地空间组成的生态网络。但是地方政府的管理范围是有局限的,这就会影响区域GI的完整性与连续性,从而影响水文调节服务的发挥。Roy等[42]通过调查研究发现在许多流域内分配水资源管理的责任和权力方面存在问题。Lloyd等[43]调查了专业人士在实施GI的阻碍排序,结果显示,缺乏有效的监管和经营环境占76%,机构职责分散占67%。

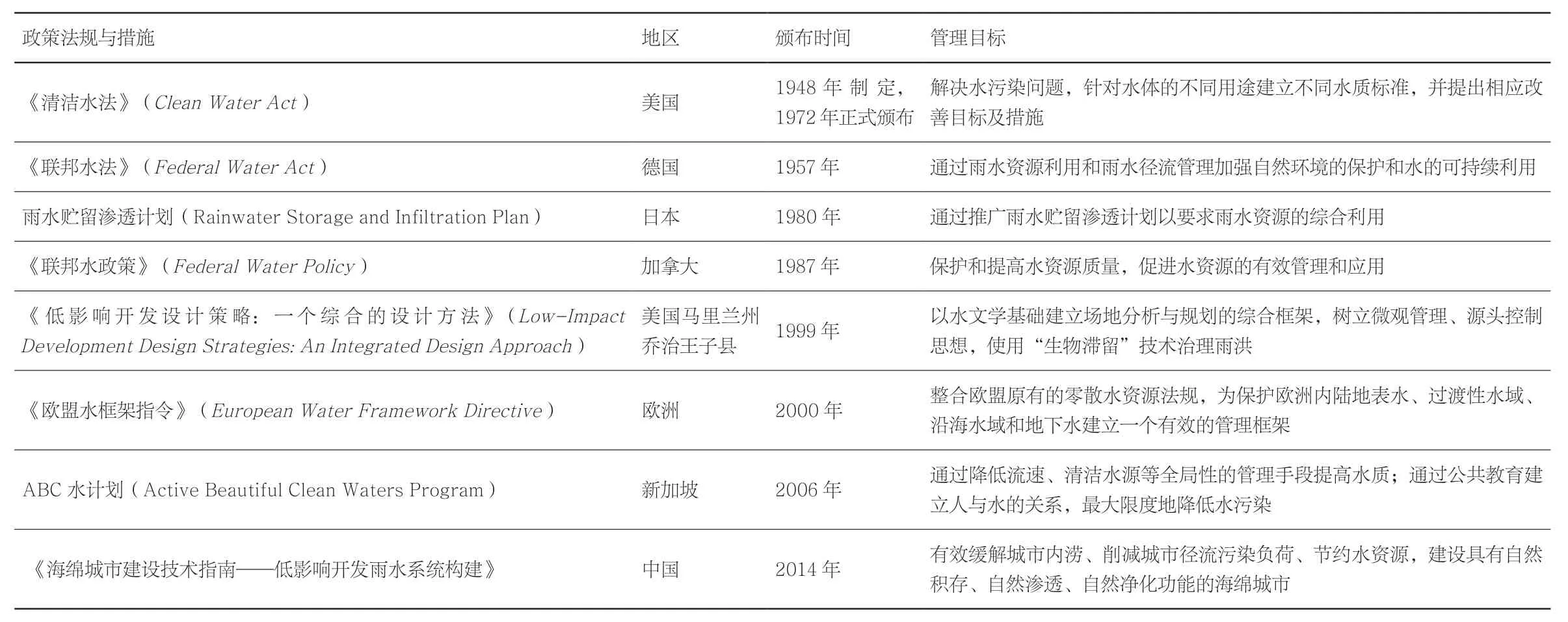

政策法规既对GI实施方案的选择与过程进行约束,又为GI顺利实施提供保障,并鼓励GI的实施,驱动GI更好的发挥水文调节服务。美国、德国和日本是较早颁布相关法规的国家,为了增加雨水管理措施的使用,继美国开始实施《清洁水法》(Clean Water Act,1948年制定,1972年正式颁布)后,德国的《联邦水法》( Federal Water Act,1957年),日本的“雨水贮留渗透计划”(1980年)相继面世,它们的实施对水文管理提出了更高的要求,提高了各利益相关方参与水文管理的积极性,同时也加强了社会对水文管理的认识。此外,新加坡于2006年启动了ABC水计划,中国提出了“海绵城市”建设指南(表4)。

4 提升GI水文调节服务的启示

通过深入剖析绿色基础设施的水文调节服务供给的作用机制、评估方法和影响因素,为在规划实施管理全过程提升绿色基础设施的水文调节服务水平提供了全息视角,由此可以得到以下启示。

1)因地制宜,合理选择GI。GI的类型与规模、单体或组合等应建立在场地或区域对水文调节服务需求的客观判断、结合尺度特征和自然条件的分析,也要考虑经济投入的可行性。

表4 国内外GI水文调节相关政策法规Tab.4 Domestic and foreign GI hydrological regulation related policies and regulations

2)精准模拟,多方案比选。选择或建立适宜的GI水文调节效益评估模型,通过参数化调整,实现多情景分析,多方案比选,以提高方案实施的可能性和可靠性。而对既有GI的水文调节水平进行监测,建立数据库是对模型校正的前提。

3)加强公众参与,全过程政策保障。通过公众参与让公民认识到水文调节服务对生态、人类健康和生活质量的长期影响,将分散式的雨水管理作为自觉的行动。而在GI的规划设计、施工管理、后期维护全过程中,制定相关政策作为GI发展的指南,保障实施的法规条例、鼓励机制等是GI发挥其水文调节服务的保障。

注释:

图1由作者自绘,表1由作者根据参考文献[9]整理;表2由作者根据参考文献[18]整理;表3、4由作者整理。