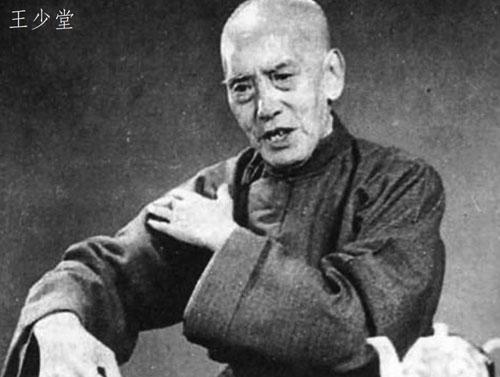

扬州评话大师王少堂的璀璨人生

2019-11-25丁邦元

丁邦元

王少堂,扬州评话大师,扬州王派《水浒》传人,中国曲艺协会原副主席。其父王玉堂是王派《水浒》的优秀名家,王少堂是他的亲传弟子,不过王少堂说书的技艺比其父略胜一筹,是“青出于蓝而胜于蓝”。他将古典名著《水浒》演绎得天衣无缝,成为扬州评话界的艺术标杆。

在《水浒》原著中,用墨最多、人物性格最鲜明的是宋江、卢俊义、武松、石秀、鲁智深、林冲等六位豪杰。关于他们闯荡江湖的人生经历,散见于全书,经过历代说书人的不断丰富加工,进行艺术再创造,以人物为线索,遂演变为“宋十回” “武十回” “鲁十回” “石十回” “卢十回”和“林十回”。

评话《水浒》源于《水浒》,又不囿于《水浒》,它比原著更口语化、通俗化、生活化、形象化。为了使评话《水浒》更形象,接近生活,王少堂下足了功夫。他曾向书法家、金石家拜师,甚至向动物學习,让评话中的人物、场景、动作、眼神等更生动传神。当他还是少年时,说表能力就出类拔萃,说书时座无虚席。待他正式登台时,各书场老板都争相邀约,书客更是济济一堂,百听不厌。鉴于他高超的评话水平,民间有这样的说法:“看戏要看梅兰芳,听书要听王少堂。”

儿童时代被誉为说书小才人

儿时的少堂,虽然身材瘦小,但人长得很精神,聪明懂事,记性尤佳,有过目不忘的本领,加之口齿流利,颇具说书天赋。7岁时,他略识一些字后,父亲王玉堂就教他一边读书,一边学说书。父亲教的书目是王派的《水浒》。从他的伯父王金章开始,王家就将《水浒》作为王派《水浒》的传统节目,世代相传。到王少堂这一代经过不断充实、丰富、修改,《水浒》中的几个人物性格更加鲜明,情节也更加精彩,其中插科打诨特别多,而听众对这些口头艺术特别钟爱,甚至常常发出笑声。当然这些插科打诨并非无稽之谈,而是根据书中的情节或人物各自不同的性格派生出来的细节,形成有趣的笑料。这样做说书人越说越来劲,听众越听越入神,书场老板当然最开心,皆大欢喜。在潜移默化中,少年王少堂也喜欢在说书中掺杂一些笑料之类,以引起听众的兴趣。

由于时代的局限,少年王少堂上的是私塾。虽然老师很严厉,但由于他聪明,成绩优异,从没被老师打过手心。因背书他能倒背如流,默字一字不差,反而经常得到老师的夸奖。

也许他天生就为评话而生,从7岁开始。每当放学回家,父亲就教他一段《水浒》,父亲说几句,他就跟着学。他从小就崇拜英雄人物,对历史上的侠客豪杰充满敬意。《水浒》中的英雄人物是他心中的榜样。因此他抱着无限敬佩的心情学习评话。基于这种认识,他学习评话很快。在言表的同时,加上动作、眼神,将人物刻画得像模像样。偶尔的初试“牛刀”更让他在同学间名声大振。

一次老师有事外出,同学知道他是王派《水浒》的后代,叫他演绎一段武松打虎,他大胆走上讲台,从身上拿出一块“醒木”,在桌上使劲一拍,大声说道:“诸位听众,请听王派评话《水浒传》景阳岗武松打虎。”台上,他妙语连珠,说得眉飞色舞,台下,同学听得如痴如醉。过后大家都称他为“说书小才人”。当时,师母也情不自禁地听王少堂说了这段故事,觉得王派《水浒》有传人了。

老师回来后,师母将王少堂讲武松打虎的事情说给他听,老师心里痒痒,也想听王少堂的评话究竟说得如何,见识一下他的本领,可又不好意思明说。

机会到了。一次,王少堂与别的同学为小事吵了起来,并且互相动了手。同学将此事告诉了老师。老师不问青红皂白,各打五十大板,说:“罚每人打手心十次。不过,如果王少堂讲一段评话《水浒》,可免打。另一位同学照打十次不误。”王少堂义气地说:“除非双方都免打,否则,情愿受打。”老师同意了。同学无比感激王少堂的宽宏大量、侠骨豪情,师生们对王少堂更是敬佩有加。

因为上次师母听过王少堂的说书,当听说他又要说书时,赶紧丢下厨刀从厨房里出来。后来,师母有时还邀请街坊邻居一起来听。听众无不对王少堂的说书给予赞美,有时人多私塾容不下,就到大厅里,以至他的说书成了私塾里的保留节目。同时也让王少堂有了说书的表演场所,锻炼了他的说表能力,提高了他的说书水平。他说书时,经常是人头攒动,听众宁可站着听,也要将书听完。听完后,大家还沉浸在故事中,津津乐道于亲朋好友间,将之视为茶余饭后的美谈。

王玉堂虽然是少堂的父亲和师父,但少年时期的王少堂远比父亲神气。说书不仅讲究嘴动,还善于手动,根据人物和情节的发展,用各种夸张的语言和动作加以生动的描绘,让听众有身临其境之感,是为“活”;而他父亲说书较平直呆板,谓之“僵”。所以每当父亲说书时,听众廖廖无几,兴趣始终提不上来,常常出现“冷场”的尴尬现象。而王少堂说书,局面大为改观。

一次,王少堂随父亲到镇江一家书场说武松。正值夏季,天气炎热,书场场地狭小,闷热难当,其父忽感酷热难当,中暑呕吐不止。众人将他抬到后场休息,书场只得停计。这时,王少堂吩咐老板将父亲安顿好,自己跑到书场前台,登台将父亲未说完的内容继续说下去,说着说着,听众都被吸引住了。其口齿清晰,神态安详,动作从容,说表生动传神,几乎将听众的魂都勾去了。散场后,众人纷纷议论“少年壮志,青出于蓝胜于蓝,一点不假”,溢美之词不绝于耳。

其实,其父在后台休息片刻后,神志清醒。他边休息边耳听儿子说书,非常开心。确实儿子说得比自己好,将来一定能子承父业,使扬州评话发扬广大,兴旺发达。

书场老板见听众喜欢听少年少堂的说书,就乘势与其父协商,能否让少堂在书场说上一段时间,借此历练,以解听众热切之期盼。如其听众日益增多,则份子钱可商量解决,一些同行及亲朋好友也怂恿之。

可父亲不为所动,婉言拒之。他认为少堂尚年幼,社会阅历太浅,虽然技术尚可,如其听的溢美之言太多,不利于成长,容易滋生骄娇二气,反倒断了他的前程。目前其主要方向是学业,学得好,书才会说得精妙,决不能贪图眼前小利。显然父亲的想法是对的。而王少堂也是一位孝子,对父亲的安排欣然接受,从此对学习更加刻苦。

12岁正式登台名震曲坛

经过一段时间的锻炼与学习,王少堂逐渐成长成熟起来。他7岁跟父学艺,9岁登台表演,锋芒初试,12岁正式登台演出,以说王派“武十回”为主,在扬州曲坛上崭露头角。

12岁时,虽然稚气未脱,但说书的姿态却已是老练沉稳,又意气风发。其父深深感到儿子成熟了,他的说表技术远强于自己。父亲有让他单独闯荡江湖的想法,可是又怕他年少不懂事,会出差错被人欺侮,担心他年轻气盛,目空一切。思虑良久,决定先带他去见见世面,因而带他到附近的乡镇出场,仍由自己先讲,半途如精神不济,再由王少堂接替。说来也怪,每当父亲说书,听众总是提不上神,而一旦少堂说书,神采飞扬,总能令听众兴致高扬,情绪激动。书场生意十分红火,老板欲让少堂单独开讲,父亲不同意,还要让他锻炼后渐渐放手,循序渐进。在其父的真诚调教下,少堂不负众望,小小年纪便受听众喜欢,书场老板竞相邀约。

12岁以后,父亲决定放手让少堂独步江湖。不过因其年少,涉世不深,怕出意外,还是一路带着他,由儿子上台表演,自己在幕后指挥照顾他的日常生活。自从王少堂独步艺坛,听众高兴,老板开心,书场每天更是座无虚席。有人竟然宁可买站票,站着听他说书,虽然时间长,一点也不觉得累,因为他们早已对精彩的说书痴迷了。

王少堂说书有个特点,书场开讲前,总要说一段笑话,这笑话有时是从《笑林广记》中找到的,有时是即兴发挥,临时编说,信口讲来,博得满堂彩,引起哄然大笑。有时他会朗读一首七言诗,声情俱茂,风雅导常。而每当讲完一段书后,听众听得津津有味时,他却戛然而止,“欲知后事如何,请听下回分解”。给各位听众卖一个关子,吊起你的胃口,引得你穷追不舍,欲罢不能。这是他说书的一个窍门。

王少堂说书还有一个吸引听众的窍门,即生动形象,通俗口语化。例如有的说书人,说起武松,只是抽象地说,武松长得高大威猛,力大无穷,身怀绝技,武艺惊人,說了半天听众也不知道武松具体是什么样儿。王少堂则不同,说“武松斗杀西门庆”那段书时,他说道:“只听得武松一声怒吼,吓得屋顶上的灰尘刷刷往下掉,手指头有黄瓜那么粗,巴掌有蒲扇那么大,五根黄瓜,一把蒲扇猛地扇过去,西门庆的头颅咕噜噜滚出去八丈多远!”几句话就将武松威猛的形象说得栩栩如生。

不少听众赞道:听王少堂说书是一种艺术享受,不听不知,听了每天离不了。有的听众甚至常年包下某个座位,每天不听王少堂说书,吃饭不香,睡觉不稳。

王少堂少年得志,20岁后,不但本城各书场争相邀约,就是外地各书场、茶肆亦纷纷前来约请,尤以镇江为最。这是因为镇江爱听评话的人很多,本地又无评话杰出人才,不得不求助扬州评话家。当时,王少堂如日中天,有的书场甚至借助特殊关系,邀王前往。王少堂每年均在镇江说上一段时间,评话迷奔走相告,争相去听,座无虚席。1929年江苏省政府迁至镇江,而省府各厅处职员大多家居扬州,因此每逢周末都回扬州度假。有一年,王少堂在镇江演讲《水浒》评话,不少人宁可放弃周末回扬度假,也不肯放弃聆听王少堂演讲《水浒》评话,一时传为佳话。

南京人亦喜欢听评话,惟演讲者多为本地人,所讲皆为本地口音,极少变化,且动作板滞不灵活。有一年,王少堂应南京金光阁书场邀约,前往演讲《水浒》,不仅扬州各县旅宁人士纷纷往听,即是南京本地人,也因其所讲各地方言惟妙惟肖,举止动作生龙活虎,又因情节惊奇动人,亦纷纷前往听讲。

上海演讲评话者大都为苏州人,很少有扬州人参列其间,俨然成为帮派,把持垄断。有一年,扬州旅沪人士曹幼珊、阮慕伯邀约王少堂至上海演讲评话,而上海各书场素为本地演讲评话者所盘踞,不容外地评话家插足,故上海各书场主人从不邀约外地评话家至其书场演讲。曹幼珊、阮慕伯与小广寒书场主人相商,得其同意,破例让王少堂在该书场演讲评话。开始,王少堂颇为犹豫,因上海五方杂处,上海人对苏北人尤为轻视,如去上海,恐听者寥寥,影响自己声誉,不敢贸然答应。后经曹、阮二人再三催邀,加之好友怂恿,王少堂遂至上海小广寒书场演讲《水浒》评话,结果,出乎意料,无论本地人还是外地人,都蜂拥而至,场场爆满,听众交口称赞,营业鼎盛。期满后,书场主人又请其延续一周。其时,上海演讲《水浒》号称名家者潜往相听,一个个愧叹不如。同时,上海某电台亦请王少堂演讲《水浒》评话,每至开讲之时,市民纷纷收听,风行一时。

向生活及能人讨教,让评话艺术日趋完美

学艺无止境。虽说王少堂的说表水平获得众多听众的认可,但他并不满足,决心要将说书推向一个新的高峰,达到完美无缺的地步。他深知自己年轻,涉世尚浅,阅历不足,需要学习的东西太多。因而他躬身民间,向生活讨教,向能人学习多种技艺,运用到说书艺术中,使说表艺术百尺竿头,更进一步。

虽然他年少成名,名声在外,但他虚怀若谷,谦逊为本,不断向前辈请教。他曾师从清末秀才林小圃习文说书,林小圃就帮他收集有关《水浒》的野史、传奇、故事,讲给少堂听,以增强和丰富《水浒》的说表水平。此外,他喜欢与地方上的名人、雅士交往,从中吸收其知识养分。

每天清晨或说书之余,他到教场和闹市菜场去体验生活,全神贯注倾听医卜星相、江湖艺人、走街串巷小贩的各种传闻及吆喝场,收集其中的传奇故事、市井口吻、江湖黑话、行业用语等,学习体会他们的动作神态。他甚至与社会最下层的媒婆、小偷、泼皮无赖相处,了解其历迹和心态。他认为只有将社会上的各种人物,正面的反面的都要熟悉洞察仔细,才能将《水浒》说得完美,抓住听众。

王少堂为了将武松打虎的情节说得生动形象,不惜向武士学习请教。有一位叫刘海龙的山东籍拳师,曾是一位军阀的保镖,多次在山东参加一年一度的围猎行动,与老虎狮子搏斗过,深知动物搏击、跳跃、奔腾、袭击之技能,他边表演边作讲解,少堂就跟着学。

不仅如此,王少堂还向动物学习。因为猫与虎属同一类型,它的扑抓搏斗酷似老虎。他就在家里养了一只黄猫。平时与之斗玩,观摩其动作姿态,从猫身上学习搏斗技艺。因而他在说表武松打虎时,在台上手舞足蹈,动作一会儿酷似武松,一会儿又酷似老虎,神态动作无不绘声绘色,栩栩如生。武松将老虎打死,只是十几分钟。他说武松打虎,却要几天才能说完,但听众一点也不觉得啰嗦厌烦,相反,越听越有趣越入迷。

为了将说表艺术演绎到极致,他甚至模仿全国各地的方言与习俗,如武松是山东人,他就学习山东腔,语气中透露出豪爽侠义。鲁智深是山西人,他就学习山西腔,让自己的说表更接近人物的性格与身份背景。此外,他将潇洒之书法,金粉之刻印,卢俊义之算命,均请教于金石家、书画家、星相士、医师等,经点拨后讲得无不精湛、逼真。

虽说王少堂的说书已经到了炉火纯青的境界,但他仍然十分谦虚。他在书场门口专门设了一个意见箱,听取书客的意见,以便在说书时改进。可是几年过去,每天打开意见箱都是说的好话。这说明大家对他的说书没有意见,但他不认为自己的说书已经达到登峰造极的地步,也没有因为没人提意见,就将意见箱撤走。

果然,有一天,当他打开意见箱,收到一份意见书,只见上面写着:“王老,你的说书技术实在太棒。但有一处似乎有些不妥。你在说武松斗杀西门庆时,当说到血溅鸳鸯楼时,武松见人就杀,一共杀了21条人命,连厨师、丫鬟、马夫、更夫也不放过(其中包括一条狗),这似乎太过分了。听后觉得武松是位不分青红皂白的杀手,不是英雄是个滥杀无辜的屠夫。这有损于劫富济贫,为民除害的英雄形象,不知当否,請指正。季之光。”王少堂看完这封信后,感慨万分,觉得这是位爱思考有主见的听众,说得很有道理,必须尽快与之见面。

第二天当他说完书后,说:“请季之光先生留一下。”见面后,王少堂说:“你提的意见很正确,这是我说书以来,收到的最真诚的意见。我说书40年,听的全是赞美声。今天终于找到了最忠诚坦率的知音朋友。谢谢!”王少堂当即吩咐老板,每天免费留一张一排一座的票给季之光,另加一壶质量上好的绿茶,费用由自己支付。季之光想不到提了意见还得了奖励,这真是一位了不起的评话大师,书说得好,人品更好。此后,两人竟然成为无话不谈的朋友。季之光是国内著名的火花收藏家,扬州第九怪,王少堂还送了一枚清朝的火花给他,并赠以一首题辞。

45岁以后,经过30多个春秋寒暑的历练,王少堂的说表艺术已经到了炉火纯青的境界,50岁获得扬州评话大师的美誉。其中他讲的“武十回”最为精彩。

王少堂所讲“武十回”中之挑帘、裁衣,潘金莲之淫荡,西门庆之凶狠,王婆之谲诈,武大之猥琐以及“宋十回”中宋江浔阳楼咏反诗、装疯,均刻画得细致入微,神妙绝伦。所讲鲁智深、李逵同一莽夫,可粗豪暴躁,各不相同。潘金莲、潘巧云、阎婆惜、李氏,同为荡妇,可淫毒阴狠,又各不一样。西门庆、高衙内、张文远、李固,同为奸邪,可刁诈横暴各有不同。白胜、时迁,同为鼠窃狗盗,其手法各异。施耐庵写《水浒》,人物语言、动作、形态均生动传神,使人读了未知其名即知其为何人,不可更移。王少堂所讲《水浒》评话,更能从其口中将书中人之奸诈诡谲、残忍凶暴之罪行、罪状,如燃犀铸鼎,绘影绘形,一一道出,这是其他《水浒》评话家不可与之同日而语的。

不幸的是一代评话宗师王少堂死于“文革”时期。当时王少堂已经患病躺在床上,造反派强行将他从床上拖起来参加陪斗,还挂上反动权威的黑牌子。他走不动,硬是用黄包车将其拉到批斗现场。经过暴风骤雨折磨,王少堂在回家的第二天就不幸去世。古老的扬州大地呜咽痛惜,人们再也听不到他那激情四射的评话。

可敬的是一位王派《水浒》的忠诚护卫者王鸿挺身而出,他是原江苏省文化厅厅长,出于对一代评话宗师的尊重,他主动提出重修王少堂墓,并亲自参加扫墓,主持召开纪念王少堂100周年大会;亲自审定编辑出版《王派〈水浒〉评论集》,整理翻录王派《水浒》四个十回,并审定修改长达350万字的四个十回书稿。他竭尽全力让王少堂的扬州评话重现舞台,让评话武松在中央电视台连续演出两个多月,让全国人民欣赏到扬州评话的无比艺术魅力。人们兴奋地说“王少堂又回来了”。

(责任编辑:吕文雯)