海河平原小麦-玉米不同种植制度节水特性分析

2019-11-22郑媛媛陈宗培王贵彦

郑媛媛,陈宗培,王贵彦

(河北农业大学 河北省作物生长调控重点实验室,河北 保定 071000)

华北平原光热资源充足,是我国重要的粮食生产基地,对保证我国粮食安全具有重要作用。20世纪70年代以来,为了增加粮食产量,该区域主要种植制度一年一熟转变为一年两熟或两年三熟,逐渐形成了目前以生产粮食为主的小麦-玉米一年两熟种植制度。随着粮食产量,尤其是主粮小麦产量的进一步提升,对水分的需求逐渐增加,受夏季季风气候影响,该区域80%的年降水量(450~600 mm)集中在7—9月,春季和冬季降水仅占20%。小麦、玉米两季生育期多年平均耗水量为800~900 mm[1],而小麦生育期降水仅能满足其需水量的25%~40%,水分亏缺部分(200~300 mm)主要依靠地下水灌溉维持较高的产量[2-3]。长期超采地下水造成了华北平原地下水位持续下降(年平均下降1m)和盐水入侵、地面沉降等生态环境问题[4-6],是中国水资源承载能力最不适合的地区[7]。在资源性缺水的同时,由于灌溉管理或缺少水利设施等因素,农田水分利用效率仍偏低[8-10]。

近年来,针对小麦-玉米一年两熟种植制度节水,从节水分子育种[11]、调亏灌溉[10]、覆盖降蒸[12]、时量运筹、种植制度[13]、土壤耕作及群体空间配置、工程节水等方面进行了理论和技术研究。其中调亏灌溉和时量运筹灌溉是生产上尤其是冬小麦生长期间常用的节水农艺措施。尽管这些技术的节水效果明显,但由于长期超采,华北平原地下水位仍持续下降[14]。

小麦-玉米种植制度中,由于小麦生长期间降水较少,地下水灌溉是补充需水量的重要来源。其种植面积占华北平原农作物总播种面积的29.6%,其中河北平原种植面积所占比例最大,占华北平原小麦种植面积的54.7%[15]。小麦等夏粮作物灌溉用水量占华北平原农林总灌溉用水量的43.7%,导致华北平原中部地区由于农作物灌溉用水与当地水资源特征之间处于“严重不适应”状态或“极严重不适应”状态。而小麦等夏粮作物种植面积大是“严重不适应”的主导因素[15]。尽管在过去的几十年中,新品种及各种农艺节水措施的应用,使小麦、玉米的水分利用效率不断提升,但主要贡献是来源于产量不断提高,而30 a中无论是小麦还是玉米耗水量都不断增加[1]。此外,受未来气候变化影响,21世纪50 年代黄淮海平原农作物蒸散量增幅大于降雨量增幅农业用水亏缺形势将更加严峻[16]。

而20世纪90年代以来是近60 a华北平原气候最为干旱时期,也是小麦玉米种植规模和产量历史性高产期,导致农业开采量显著增加。因此,农业灌溉超采用水是华北平原地下水水位下降的主导因素,与耗水农作物的种植规模和气候持续干旱密切相关[15]。寻找替代传统小麦-玉米两熟的种植制度,进一步减少耗水作物种植,是减缓或停止地下水位进一步下降的有效措施[17]。研究表明,在华北平原黑龙港流域冬小麦-夏玉米→春玉米两年三熟和春玉米一年一熟制度下,冬小麦-夏玉米一年两熟制度的产量和耗水量有所降低,但水分利用效率提高了7.8%和8.4%[18],春玉米一年一熟每年可减少消耗地下水161 mm[19]。尽管以往的研究也关注了小麦-玉米替代种植制度的节水效果,但主要集中于作物生长季内的土壤水分消耗和经济产量的获取,当冬小麦减少种植面积或不种植时,土地就会出现一段时间的休闲,这段时间由于地表杂草和蒸发的影响,水分消耗一直在持续。因此,本研究以粮食作物小麦、玉米为主的种植制度为研究对象,以周年土壤水分消耗为时间范围,对不同种植制度的周年作物产量和水分利用效率等进行系统分析,为该区域建立粮食生产和水分可持续利用的种植制度和农业结构调整提供理论依据。

1 材料与方法

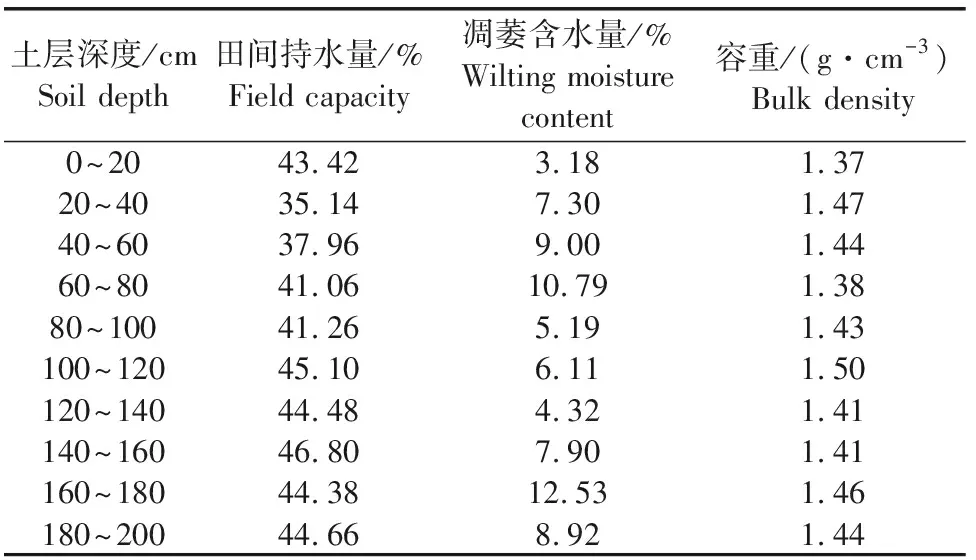

试验于2014年10月—2016年11月在河北景县进行,土壤为潮褐土,多年平均降水量529.9 mm,主要分布在6—9月,小麦生长季(10月—次年5月)年平均降水量65~100 mm。试验期间(2014-10—2016-11),2014年10—12月降水量11.9 mm,2015年降水量572.2 mm,2016年1—11月降水量688.6 mm。试验地土壤基础养分状况为PH值7.81、有机质9.3 mg·kg-1、全氮0.6 mg·kg-1、速效磷39.0 mg·kg-1、速效钾188.5 mg·kg-1;其土壤水分状况见表1。

表1 试验地土壤水分状况

2014—2016年试验共设5个处理,各处理施肥、灌溉等管理措施见表2。

试验用小麦品种为鑫麦296,夏玉米为君实9号;一年一熟的春玉米品种为金玉87;一年两熟的春玉米品种为德美亚1号,夏玉米为浚单29。每个处理3个重复,完全随机排列,不同处理间设3 m隔离区,每个小区面积20 m×20 m。

在小麦、玉米生长期每20 cm为一层次用土钻取土,采用烘干法测定0~200 cm各层次土壤含水量。耗水量(mm)=土壤水消耗量+降水量+灌溉量+地下水补给量-径流量-渗漏量,单位mm。因本研究区域地势平坦,试验地点的地下水埋深10 m以下,灌溉时利用水表控制灌溉量。因此,计算公式中的地下水补给量、渗漏量、径流量均忽略不计。

水分利用效率(WUE,kg·mm-1·hm-2)=籽粒产量(kg·hm-2)/周年田间耗水量

2 结果与分析

2.1 不同种植制度作物产量

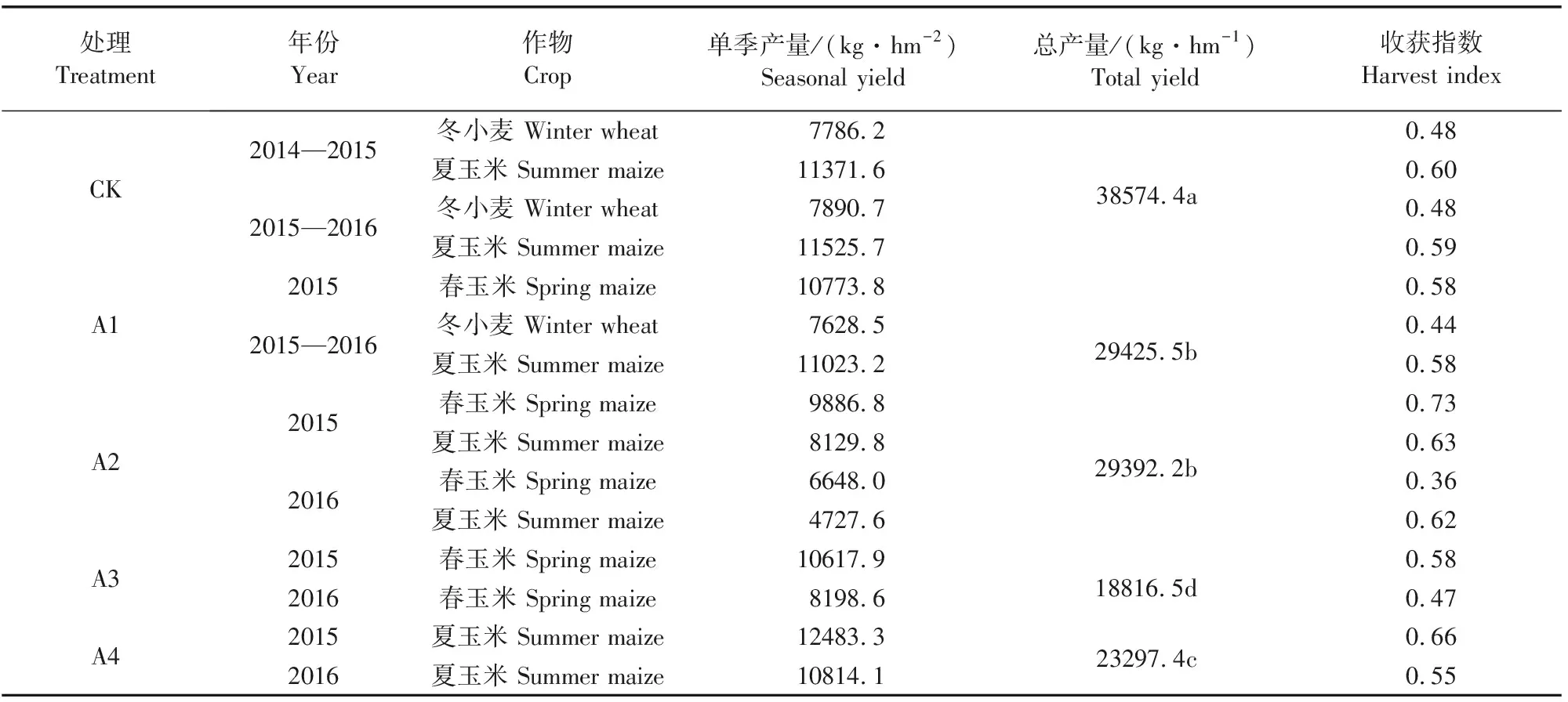

表3为不同种植制度的作物产量、总产量和收获指数。2 a内,CK的总产量最高,显著高于其他处理。A1和A2显著高于A3和A4(P<0.05)。A1、A2、A3、A4相对CK总产量分别损失了23.7%、23.8%、51.2%和39.6%。各种植制度中,夏玉米表现出了较高的产量,这与夏玉米生长期间充足的光温和降水等密切相关。2 a间,A2总产量2016年比2015年低36.9 %,这主要是由于2016年春玉米开花期到收获期(4月19日—6月12日)降雨量为360.5 mm,连续的低温寡照导致春玉米减产;在夏玉米播种的前2 d(7月20日)降雨量达到107.7 mm,播种到拔节期(6月12日—7月7日)降雨量达到216.9 mm,大量的降雨导致夏玉米减产。A3处理同样受降雨影响造成其2016年产量较低。

表2 各处理施肥灌溉措施

表3 不同种植制度下的产量、生物量和收获指数

注:同列数据后不同字母表示处理间显著差异(P<0.05)。下同。

Note: Values followed by different letter within a column are significantly different atP<0.05. The same below.

综上,某种种植制度的产量是由作物的复种指数决定,复种指数越高,其产量越高。3种作物中,夏玉米收获指数最高。

2.2 不同种植制度周年土壤水分动态和水分利用效率

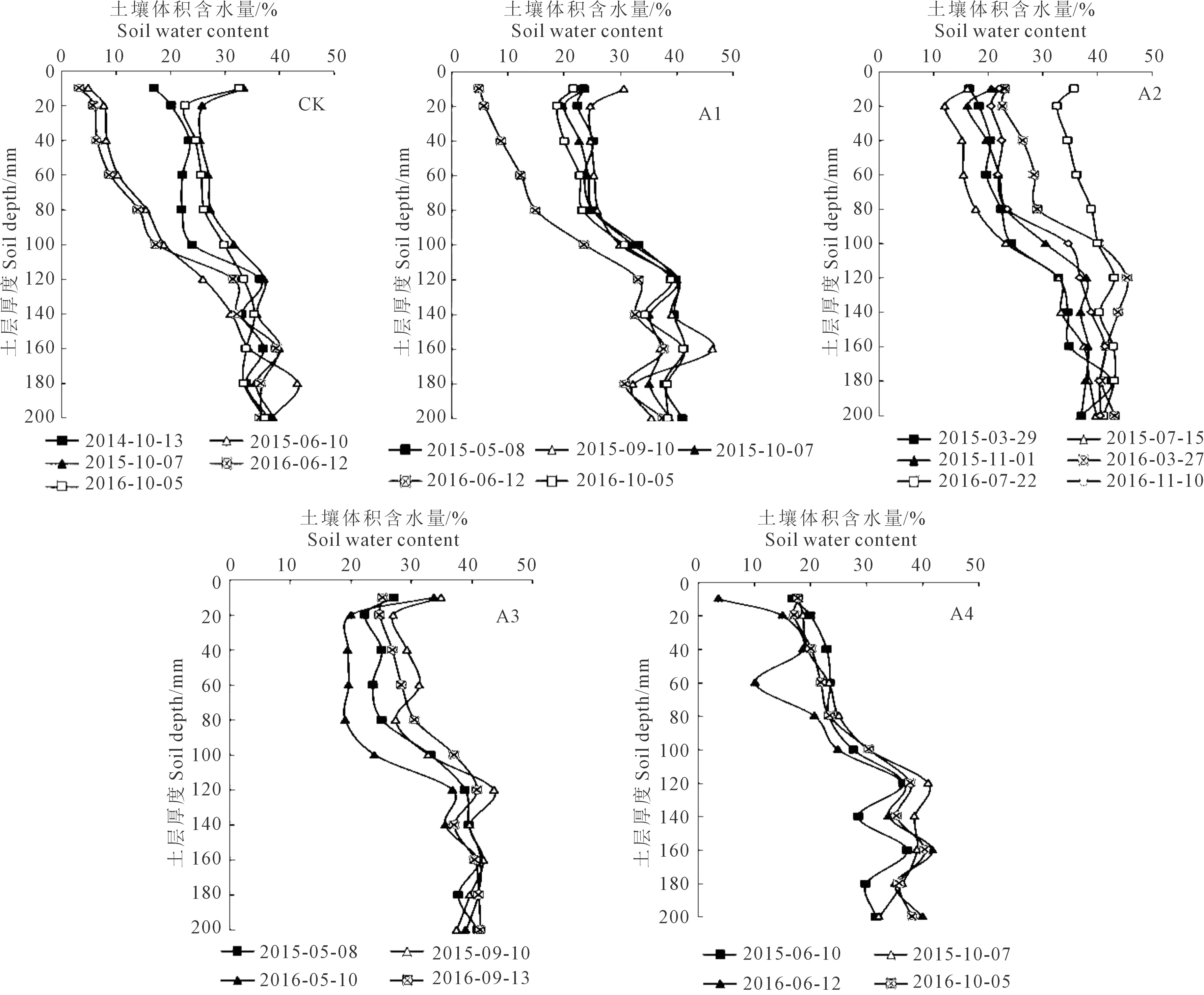

2.2.1 不同处理2 m土层土壤水分变化动态 图1为各处理2 m土层2 a间土壤水分变化动态,冬小麦-夏玉米(CK)一年两熟中,2015年小麦收获后(2015年6月10日),土壤贮水量相对播种时(2014年10月13日)明显降低,尤其是0~100 cm的土壤含水量显著下降,为主要耗水层。夏玉米收获后(2015年10月7日),土壤接纳了较多的降水,各土层土壤含水量均有所增加。第二季冬小麦收获后(2016年6月12日),较上一种植周期夏玉米收获后各土层土壤含水量均有所下降,尤其是0~140 cm土层下降最为显著,比该层上一种植周期夏玉米收获后土壤贮水量少42.9%。2 a种植周期结束,各层土壤水分含量与初始状态略有增加但增加幅度不大。

春玉米→冬小麦-夏玉米(A1)两年三熟种植制度下,第一年种植春玉米(2015年5月8日—2015年9月10日),之后在冬小麦(2015年10月7日—2016年6月12日)播前为休闲期,直至夏玉米收获(2016年10月5日)完成2 a种植周期。从图中可以看出,春玉米收获后土壤贮水量与播前相比略有增加,增加幅度为8.5%。冬小麦收获后,0~80 cm 的土壤贮水量仅比该层凋萎含水量高13.7%,小麦生长期间消耗了较多的土壤水,80cm以下土层壤水分变化较小。夏玉米收获后,20~40 cm土层水分含量较低。

春玉米-夏玉米(A2)一年两熟种植制度下,2015年3月29日播种春玉米,收获后(2015年7月15日),10~80 cm土层土壤含水量下降21.0%~34.0%, 80 cm以下土壤水分变化较小。第二季夏玉米收获后(2015年11月1日)即第一年种植周期结束,由于夏玉米生长处于雨季,之前消耗的土壤水分得到补充,土壤含水量上升。第二季春玉米播种时间为2016年3月27号,从2105年11月初收获后到播前,为土地的休闲期,期间降水量为90.90 mm,与第一季夏玉米收获后相比各层土壤水分含量均有所增加(8.0%~40.0%),0~140 cm土层土壤水分上升幅度最为显著。2016年春玉米生育期间(2016年3月27日—2016年7月22日),降水量为398.00 mm,尤其是4月19日—6月12日间降雨量占春玉米全生育期降水量的90.6%,春玉米收获时土壤贮水量基本接近田间持水量,尤其是0~80 cm土层最为明显。第二季夏玉米收获时(2016年11月10日),A2完成第二个种植周期,与第一季初始状态相比,各层土壤水分含量会与初始状态基本持平或略偏高。

图1 各处理栽培期2 m土层土壤水分含量变化动态/%Fig.1 Dynamic changes of soil water content in 2 m soil layer during growth period of each treatments

春玉米(A3)一年一熟种植制度下,第二季春玉米播前(2016年5月10日)与第一季春玉米收获土壤贮水量降低5.0%,土壤在休闲期由于土壤水分蒸发和杂草等的耗水消耗了土壤水分。第二季春玉米收获后(2016年9月13日),由于期间降水572.00 mm,土壤水分得到了恢复。2 a种植周期结束后,0~100 cm 土层水分含量与初始状态相比有明显的增加(7.0%~22.0%)。

夏玉米(A4)一年一熟种植制度下,由于夏玉米生长期处于雨季,期间降水较多,2016年夏玉米收获后的土壤贮水量与2015年播前相比基本持平。但2015年收获后到2016年播前期间为休闲期,由于杂草消耗和土壤水分蒸发等作用,0~80 cm土层水分含量降低。

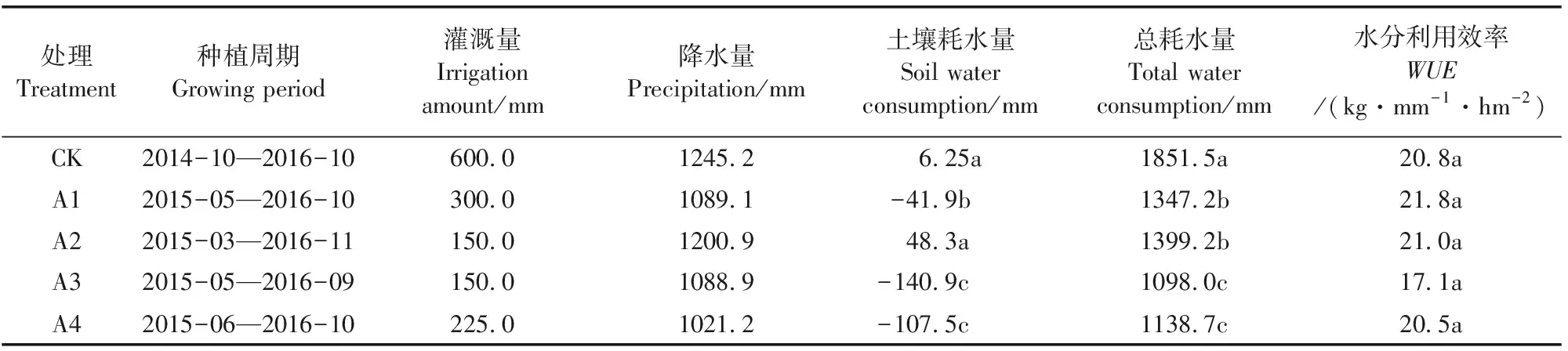

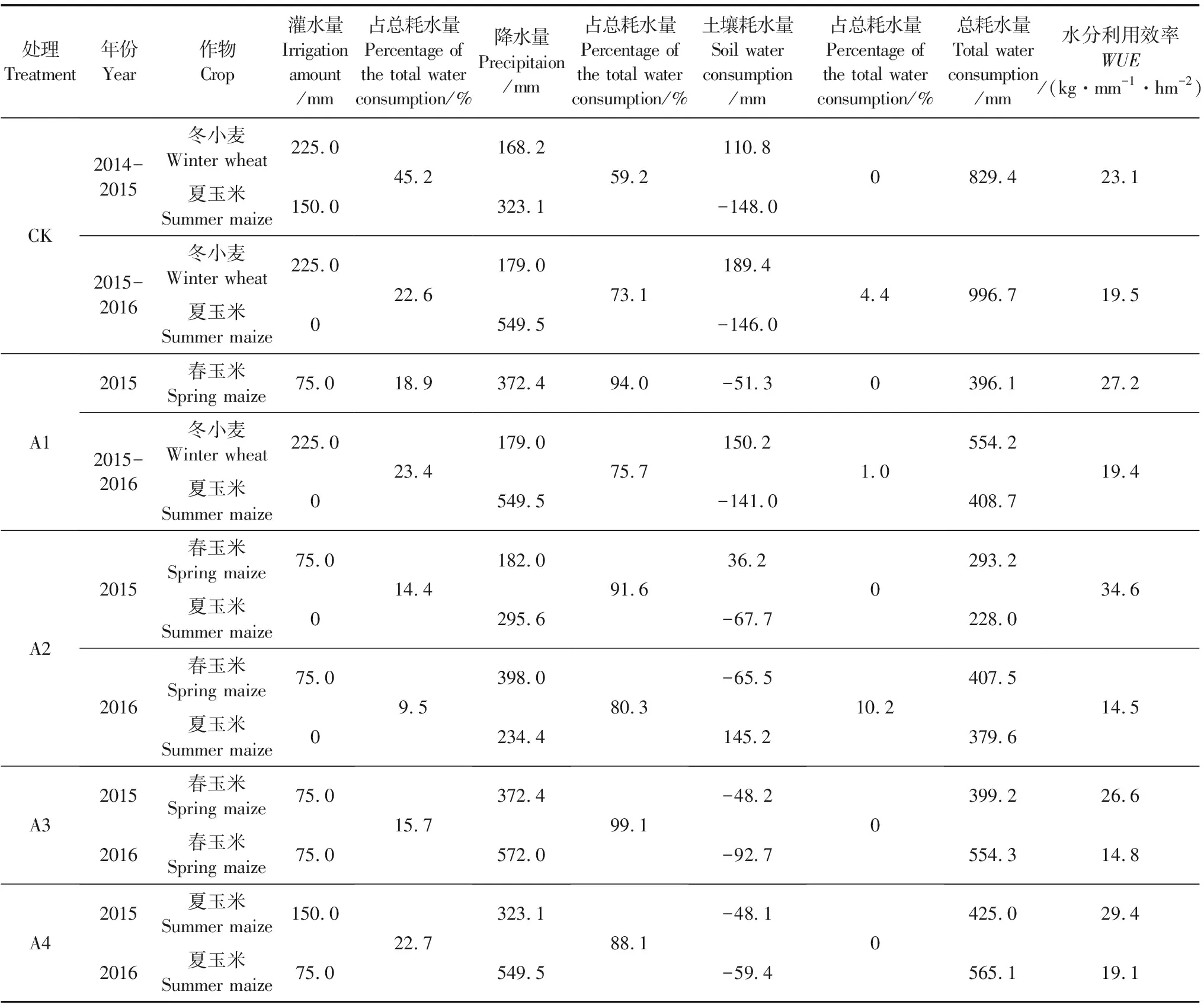

2.2.2 不同种植制度下的水分平衡及水分利用效率 表4为2 a周期内各种植制度耗水组成及水分利用效率。可以看出,2 a种植周期结束后,2 a内各处理土壤耗水和总耗水量显著低于CK,由于灌溉水及降水的共同影响,从周年生产来看,水分利用效率A1最大,但各处理之间没有显著差异。从各种植制度作物生育期内的耗水组成和水分利用效率来看(表5),2015年为降水较正常的年份,A1中的春玉米、A2、A3和A4水分利用效率分别比CK高17.7%、49.8%、15.2%和27.3%。耗水构成中,有冬小麦的种植制度中,小麦季消耗了110.8~150.2 mm的土壤水,春玉米和夏玉米基本不消耗土壤水分,从种植制度总耗水量分析,灌溉和降水是耗水的主要部分,尤其是2016年夏玉米生长期间,由于降水较多,土壤库容得到恢复。

冬小麦、春玉米、夏玉米生育期间消耗土壤水分的多少主要与降水量有关,冬小麦由于生长期间降水较少,消耗了较多的土壤水;当减少或不种植耗水较多的冬小麦时,春玉米和夏玉米主要消耗了较多的降水,提高了降水的利用效率。

3 讨 论

海河平原由于水资源短缺,主要种植制度为冬小麦-夏玉米一年两熟,因为水分的限制使得该地区粮食安全和水分可持续发展不能受到保障[20],尤其是衡水等深层水严重超采区,作物灌溉用水强度与总水资源承载力之间呈现“极严重不适应”状态,属于自然水资源紧缺地区,不宜大规模发展高耗水作物[15]。因此,在保证粮食供应的前提下,适当减小冬小麦-夏玉米这种种植模式的栽培面积,以减少对该地区地下水的开采,有利于缓解该地区水资源紧缺状况。

本研究结果表明,在相同的农田管理条件下,当冬小麦种植面积减少或不种植时,虽然产量比小麦-玉米一年两熟有所降低,但其他处理比小麦-玉米少耗水452.3~753.5 mm,与其他相关研究中得出的春玉米→冬小麦-夏玉米两年三熟、春玉米-夏玉米一年两熟比冬小麦-夏玉米一年两熟周年产量有所降低,但耗水量也降低200 mm以上的结论一致[21-23]。但对于替代传统的小麦-玉米种植制度来说,从种植制度周年生产考虑时,除作物生长期外都有一定的休闲期,休闲期间虽然能接纳一定的降水,但由于杂草耗水和土壤水分蒸发的影响,在不同处理,如春玉米→冬小麦-夏玉米两年三熟(A1)、春玉米一年一熟(A3)和夏玉米一年一熟(A4)中,根据本研究测定结果,主要为0~80 cm土层中含水量下降最为显著,各处理土壤贮水在休闲期都有所降低,如果不采取相关措施,会直接影响下季作物播种期的土壤水分含量。因此,对于一年一熟或隔年种植小麦种植制度中的休闲期,应采取秸秆覆盖或其他物覆盖等方式保持土壤水分,提高水分利用效率[24],春季和夏季施用农田覆盖技术减少的无效蒸发量是作物总耗水量的28.0%~46.0%[15]。陈梦楠等[25]在旱地麦田休闲期覆盖也得到了相同结论,休闲期进行覆盖至播种期0~300 cm 内的土壤贮水量在丰水年提高47.00 mm、平水年提高55.00 mm和欠水年提高63.00 mm,休闲期耗水量显著降低。因此,加强不同种植制度的周年水分管理是提高系统水分利用效率的重要措施。

表4 不同种植制度下的水分平衡和水分利用效率

表5 各处理单季耗水构成和水分利用效率

另外,随着经济的发展,城镇化水平和人均收入不断提升,人们对蛋奶肉制品需求量不断增加。本研究中春玉米→冬小麦-夏玉米两年三熟、春玉米-夏玉米一年两熟种植制度中玉米的种植频率较高,面积较大,从全株秸秆干物质产量及营养和能量产量看,可以为养殖提供更多的精饲料、粗饲料及解决相应的能量需求[26],而且在生产过程中,可以根据当地的气候条件,在早春和晚夏种植高饲养品质的青贮玉米品种,可以为奶牛等养殖提供高品质青贮饲料,降低精饲料成本,这也为本区域实现“粮改饲”提供了科学依据。

4 结 论

5种种植制度中, 2个种植周期内,A1、A2、A3和A4相对CK经济总产量分别损失了23.7%、23.8%、51.2%和39.6%,但耗水量降低了452~753 mm,作物生长期间水分利用效率提高了0.9%~4.8%。因此,春玉米→冬小麦-夏玉米两年三熟、春玉米-夏玉米一年两熟2种种植制度可作为当前小麦-玉米一年两熟种植制度的重要补充,对促进本区域粮食生产和水分可持续发展具有重要意义。