青藏高原河流输沙量变化与影响

2019-11-21史晓楠王冠星张宏波余钟波

张 凡 史晓楠 曾 辰 王冠星 陈 瑶 王 莉 张宏波 余钟波

1 中国科学院青藏高原研究所 环境变化与地表过程重点实验室 北京 100101 2 中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心 北京 100101 3 中国农业大学 水利与土木工程学院 北京 100083 4 河海大学 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 南京 210098

1 青藏高原河流输沙量研究的重要意义

青藏高原是亚洲多条大江大河的发源地,为下游20 多亿人民提供宝贵的水资源[1]。水是生命之源,土是生存之本。水土资源为人类文明的生存和发展提供给养,然而流走的水土资源(即水土流失)对区域生态环境以及下游的水环境、水安全产生负面的影响。河流输沙量相较于径流量而言对气候和地表过程的变化更敏感,是量化土地退化及土壤资源减少的重要指标,也是地球化学循环的重要路径[2]。阐明近几十年来青藏高原主要河流输沙量的变化与影响,可为青藏高原水土资源及生态环境的科学管理以及下游的水环境、水安全管理提供科学依据。

评估河流泥沙变化与影响,一直是相关学科研究关注的热点问题,国内外很多学者已经在世界多条大江大河中开展相关研究[3-9]。Walling 和 Fang[2]对全世界 145 条主要河流的输沙量变化趋势进行了分析,发现近一半河流的输沙量显著减少(47%),主要原因是水库拦蓄的作用;另一半河流泥沙无显著变化;只有 7 条(5%)河流的输沙量呈增加趋势。其中输沙量无显著变化的河流并不能说明其气候环境无变化,也有可能是因为气候和环境变化的正、负反馈相抵的结果。Walling 和 Fang[2]认为,气候变化对河流输沙量的影响证据仍十分有限,开展相关研究是非常必要的,同时可以提高人类活动影响的辨识度。

据估计,全球入海的泥沙约有 1/3 来自青藏高原及其周边地区的大河[10,11]。因此,青藏高原的河流不仅是重要的水源,同时也是重要的海洋泥沙输移介质。近年来,发源于青藏高原的大江大河,如黄河、长江、印度河、雅鲁藏布江(布拉马普特拉河)、澜沧江(湄公河)等河流的泥沙问题受到持续关注。然而,大多数研究主要集中在河流下游或入海口处,对于青藏高原出山口输出的泥沙量及其变化趋势尚不清楚。

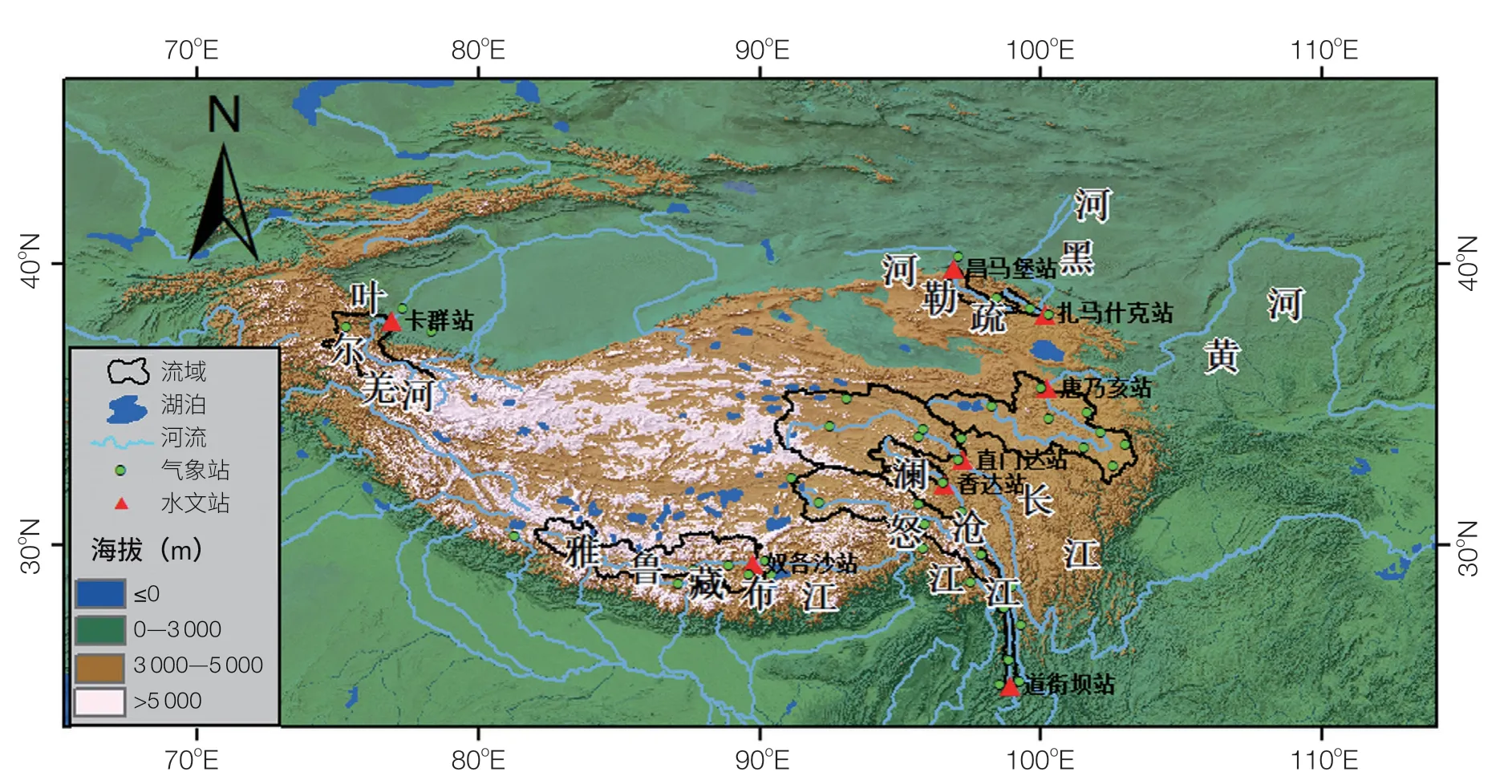

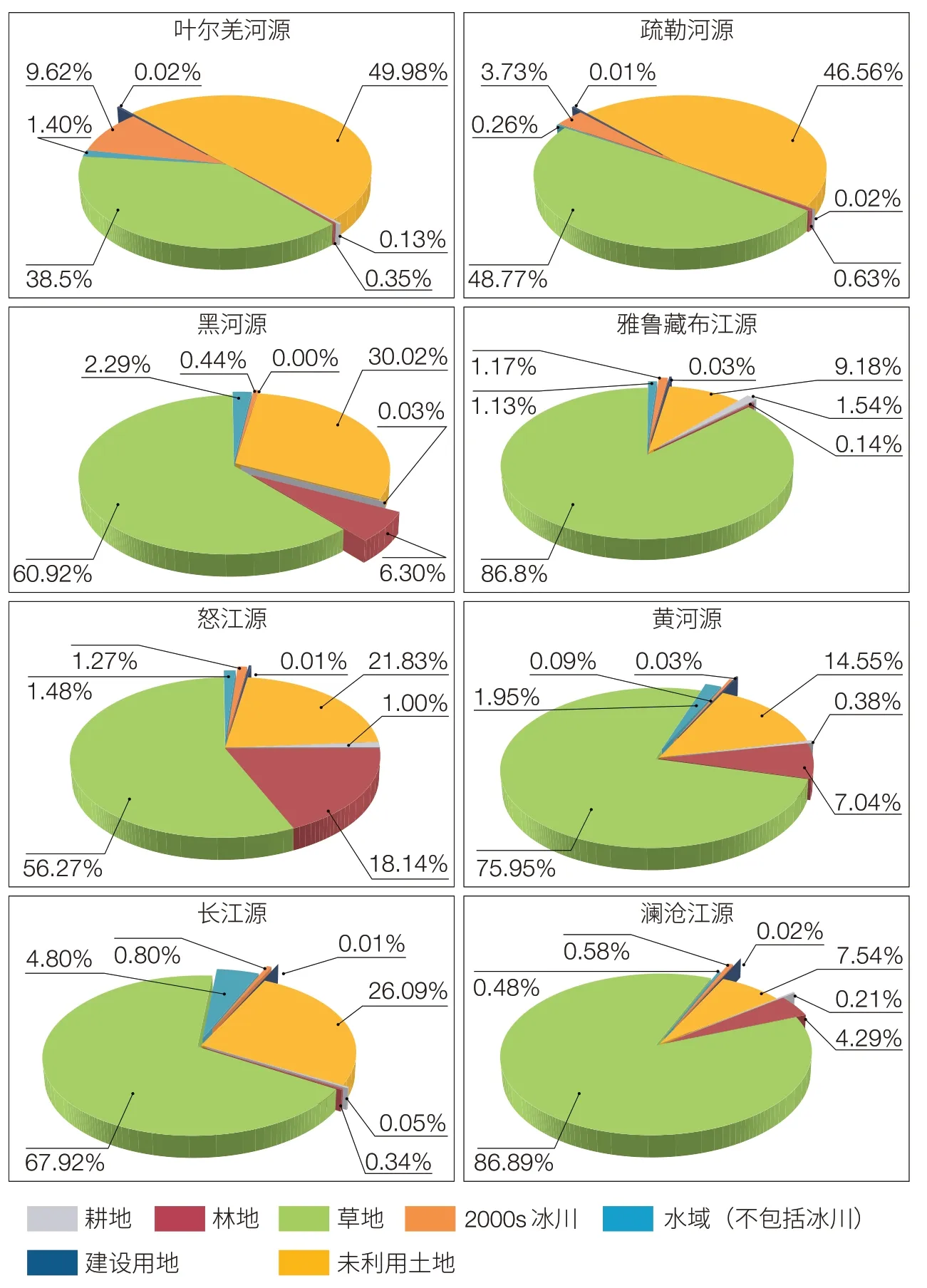

本研究选取青藏高原主要河流,包括内流河叶尔羌河中上游(卡群水文站以上,简称“叶尔羌河源”)、疏勒河上游(昌马堡水文站以上,简称“疏勒河源”)、黑河上游(扎马什克水文站以上,简称“黑河源”),印度洋水系的雅鲁藏布江中上游(奴各沙水文站以上,简称“雅鲁藏布江源”)、怒江上游(道街坝水文站以上,简称“怒江源”),以及太平洋水系的黄河源区(唐乃亥水文站以上,简称“黄河源”)、长江源区(直门达水文站以上,简称“长江源”)、澜沧江源区(香达水文站以上,简称“澜沧江源”),开展输沙量变化与影响研究。这些河流的流域范围及其空间分布如图 1 所示,而图 2 则展示了各流域的土地利用信息。本研究对比了河流输沙量的空间特征及其近几十年来(1960—2017 年)的变化及趋势,从多因素影响的角度分析了输沙量变化的不确定性,并指出河流输沙量变化对青藏高原生态环境及水利工程安全的影响。

图1 青藏高原8 条河流流域范围及地理空间分布

2 青藏高原河流输沙量概况

土壤圈层是连接岩石圈、水圈、大气圈和生物圈的关键界面。青藏高原特殊的自然地理条件使其土壤发育较差、土层薄、风化程度较低[12]。土层一经破坏极易造成生态环境的迅速恶化,给高原人口的生存、发展造成损失。河流输沙量是量化区域土壤资源减少及生态环境变化的重要指标。为总体认识青藏高原水土流失情况,本文统计了 8 条主要河流的多年平均年径流量和年输沙量。表 1 列出了青藏高原出山口水文站、数据年限及流域面积等信息。这 8 条河流平均每年从青藏高原输出的径流总量为 1 179.2 亿立方米,输出的悬移质总量为 1.099 亿吨。按照流域平均年降水量排序,依次为怒江源>澜沧江源>黄河源>长江源>黑河源>雅鲁藏布江源>疏勒河源>叶尔羌河源;按照平均年径流量排序,依次为怒江源>黄河源>雅鲁藏布江源>长江源>叶尔羌河源>澜沧江源>疏勒河源>黑河源;按照平均年悬移质输沙量排序,依次为怒江源>叶尔羌河源>雅鲁藏布江源>黄河源>长江源>澜沧江源>疏勒河源>黑河源。

为了消除流域面积差异的影响,计算了各流域多年平均年径流深和年输沙模数(图 3)。按照平均年径流深排序,依次为怒江源>澜沧江源>黄河源>雅鲁藏布江源>黑河源>叶尔羌河源>长江源>疏勒河源;按照平均年输沙模数排序,依次为叶尔羌河源>疏勒河源>怒江源>黑河源>澜沧江源>雅鲁藏布江源>黄河源>长江源。对比 8 个流域的径流深和输沙模数,长江源是径流深和输沙模数都较小的河流,叶尔羌河源、疏勒河源、黑河源相对属于水少沙多的河流,澜沧江源、黄河源、雅鲁藏布江源的水、沙处于相对均衡的中等水平。需要说明的是怒江受数据获取的限制,控制站选择的是位于海拔较低的街道坝站(海拔 670 m),其降水量、径流深和输沙模数均较高。下面对两类情况展开讨论:

图 2 青藏高原8 个流域的土地利用分布图

表 1 青藏高原主要河流及水文站基本信息

(1)长江源水少沙少。由于流域平均气温较低(-1.28℃),冰冻期长,排水不畅,冰川消融不强烈[13],导致流域的径流量相对较小。该流域虽然海拔高,但内部地势平缓,分布着大面积的沼泽、湖泊、湿地等,是 8 条河流中水域面积占比最大的河流,也是冻土面积占比最大的河流(约 96%),泥沙源供应受限以及流域内部的沉积存留是造成输沙模数较低的主要原因。

(2)叶尔羌河源、疏勒河源和黑河源水少沙多。这 3 条河流均属于内流河,其中叶尔羌河源和疏勒河源的降雨量少,属于干旱区气候,然而由于冰川面积占比较大,冰川融水径流补给作用大。研究表明叶尔羌河冰川融水补给占比 50% 以上[14-16]。此外,这 3 条河流两个共同点是河道坡降陡(表 1)和流域内未利用土地面积占比大、草地面积占比相对较小(图 2)。陡的河道坡降使得水流侵蚀和输沙能力增强,相同的径流量携带的泥沙更多;而未利用土地主要包括沙地、戈壁、盐碱地、沼泽地、裸地等植被覆盖度低的土地。特别是叶尔羌河源和疏勒河源未利用土地占比将近流域一半的面积,低覆盖度的地表为侵蚀提供丰富的沙源,在周期性的冰川洪水作用下进入河道向下游输送[17]。

图 3 青藏高原8 条河流多变量对比图

相关性分析显示,径流深与降水量和流域多年冻土面积占比相关性最高,其中与降水量呈显著正相关、与流域多年冻土面积占比呈显著负相关;输沙模数则与流域冰川面积占比、径流深、流域草地面积占比、河道坡度和气温相关性较高,其中与流域草地面积占比呈显著负相关,与上述其他因子呈显著正相关。各流域径流深与降水量和流域多年冻土面积占比的对比、输沙模数与径流深和冰川面积占比的对比(图 3)显示:① 多年冻土面积占比相对较小的叶尔羌河源、雅鲁藏布江源、黄河源、澜沧江源、怒江源径流深较大,且呈现降水量越大径流深越大的模式;② 多年冻土面积占比较大的长江源、疏勒河源、黑河源径流深较小,且呈现多年冻土面积占比越大径流深越小的模式;③ 冰川面积占比较小的长江源、黄河源、雅鲁藏布江源、澜沧江源、黑河源、怒江源输沙模数较小,且呈现径流深越大输沙模数越大的模式;④ 冰川面积占比相对较大的叶尔羌河源和疏勒河源输沙模数较大。

决策树分析结果也体现了类似的规律。① 对于径流深而言,其首要影响因素为降水量,二者之间呈正相关,降水量越高径流深越大;其次要影响因素为流域内多年冻土面积占比,二者之间呈负相关,多年冻土面积占比越高径流深越小。② 对于输沙模数而言,其首要影响因素为流域内冰川面积占比,二者之间呈正相关,冰川面积占比越高流域输沙模数越大;其次要影响因素为径流深,二者之间也呈正相关,径流深越大则流域的输沙模数也越大。尽管 8 条河样本量的限制一定程度上造成分析结果的不确定性,但上述统计分析均显示高原河流输沙受到地形地貌、气候条件、土地利用等多因素的影响。

3 青藏高原河流输沙量变化特征

表2 列 出 了8 条 河 流 气温、降水量、径流量、输沙量的年际变化 Mann-Kendall 和 Pettitt 显著性检验结果。分析结果表明:8 个流域的气温均呈显著增加趋势,其中澜沧江源升温速率最高(0.5℃/10 a)外,其他 7 个流域的升温速率在 0.3℃/a —0.4℃/a 范围内变化。3 条内流河(叶尔羌河、疏勒河源、黑河源)的降水量在 α=0.01 水平上呈显著增加趋势,长江源的降水量在 α=0.05 水平上显著增加,其他 4 个流域的降水量变化在统计上不显著,其中雅鲁藏布江源、怒江源和澜沧江源的降水量呈微弱下降趋势,而黄河源的降水量呈微弱上升趋势。对于径流量和输沙量,3 条内流河(叶尔羌河源、疏勒河源、黑河源)以及怒江源呈显著增加趋势,雅鲁藏布江源、黄河源、长江源和澜沧江源的变化趋势统计上不显著。

河流输沙量的变化与气温、降水量、径流量的变化密切相关,Spearman 检验结果显示 8 条河的输沙量变化均与径流量变化显著相关,但输沙量和径流量与气温和降水量的相关关系不尽相同,下文分 2 组情况分别讨论。

(1)径流量和输沙量均显著增加的河流。包括叶尔羌河源、疏勒河源、黑河源和怒江源,其冰川面积占比分别是 9.62%、3.73%、0.44%和1.27%。径流量和输沙量的变化通常和升温导致的融水增加以及降水量变化相关。这 4 条河流除冰川面积占比最小的黑河源外,其他 3 条河流的输沙量与气温均呈高度正相关。叶尔羌河源由于年降水量非常少而冰川融水补给权重很高,因此气温增加导致融水径流增加是其输沙量增加的主要原因;疏勒河源输沙量的增加是气温增加导致融冰径流增加以及降水量增加共同作用的结果;黑河源由于冰川融水贡献较小,因此输沙量的增加主要来自降水量显著增加的贡献;怒江源降水量变化不显著,因此输沙量应该是受气温导致的融水增加的影响呈增加趋势。

表 2 8 条河流气温、降水量、径流量、输沙量的年际变化率及其显著性检验

(2)径流量和输沙量无显著变化的河流,包括雅鲁藏布江源、黄河源、长江源和澜沧江源,其冰川面积占比分别是 1.17%、0.09%、0.80% 和 0.58%。与上面 4 条河流的相关性分析结果明显不同的是,这 4 条河流输沙量与气温均不相关。其原因是冰川融水的补给比例相对较小,因此升温对径流量和输沙量变化的影响不显著。然而,除澜沧江源外,雅鲁藏布江源、黄河源、长江源的输沙量均与降水量显著正相关,表明这 3 条河流的输沙量主要受降水量影响,即随着降水量的年际波动而变化,其中雅鲁藏布江源、黄河源、澜沧江源由于近年来降水量的变化不大,因此其输沙量年际变化亦不显著;长江源虽然降水量呈显著增加趋势,但可能受流域内较大面积占比的湖泊、沼泽、湿地的存储效应的影响其输沙量变化不显著。

虽然随着气候变化对水循环进程的加剧,气温和降水对河流输沙量的影响很大,但冰川、冻土、植被等地表过程要素的变化也是重要的影响因素,然而气候变化背景下冰川、冻土、植被变化对河流输沙量变化的多因素驱动机制仍有很多方面尚不明确,这也是导致河流输沙量变化不确定的主要因素之一,这将在本文第 4 部分加以讨论。

4 青藏高原河流输沙量变化趋势的不确定性

随着全球变暖对高寒区水循环的加剧[18,19],河流输沙量受气候、水文、地表过程及人类活动等的影响也在变化,并且其变化存在不确定性,这一不确定性主要来自多影响因素正负反馈的平衡机制及其空间差异性。

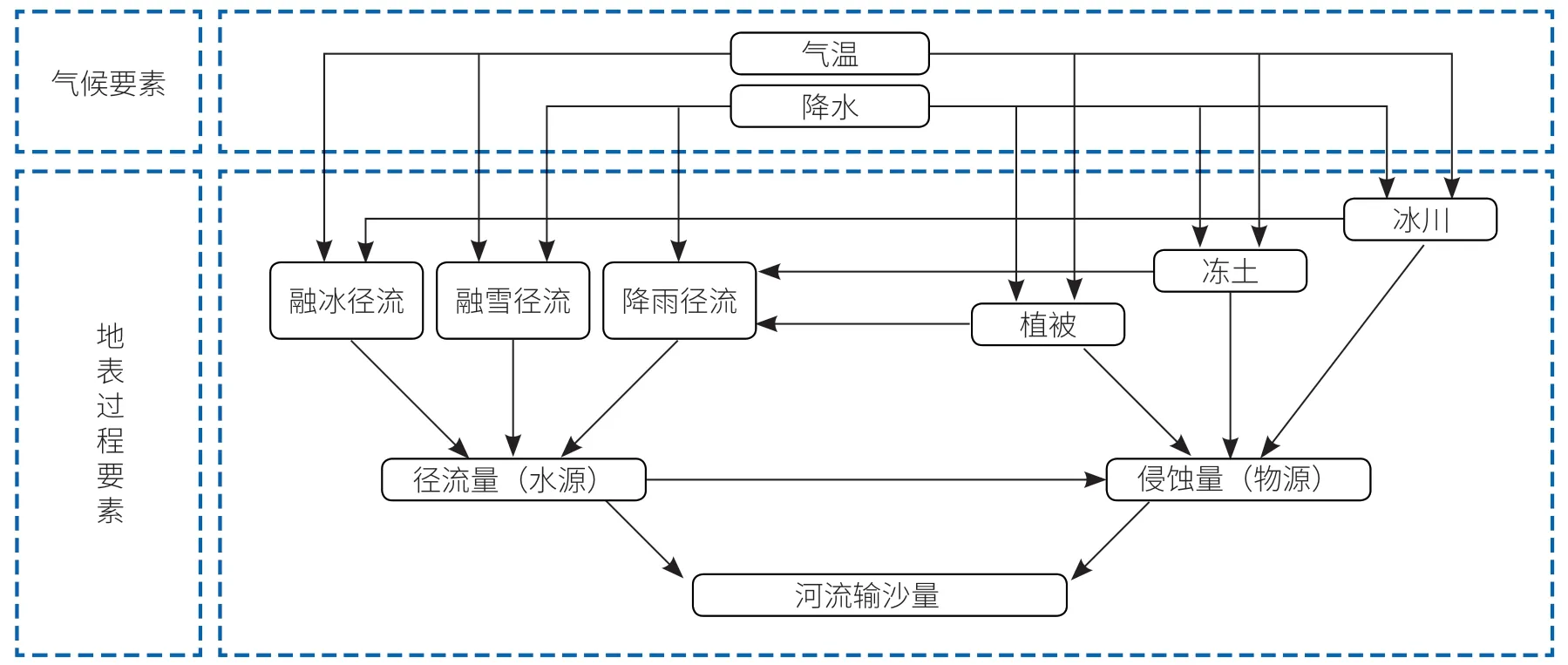

由于研究区位于河流的源区或上游,人类活动规模较小因此暂不考虑人类活动的影响。图 4 展示了影响青藏高原河流输沙量的多因素作用示意图,其中影响河流输沙量变化的气候要素主要包括气温和降水,地表过程要素主要包括冰川、冻土、植被覆盖、融冰径流、融雪径流和降雨径流等。

图 4 影响青藏高原河流输沙量变化的多要素作用示意图

气温增加导致冰雪融水增加、冻土退化。其中,融水增加,一方面会增强侵蚀力[20],另一方面会通过与降雨洪峰的叠加增加水流的输沙能力。土壤冻融,一方面通过季节性或日内的冻融循环影响地表水热分布以及表土的可蚀性[21,22],另一方面解冻期间上层土壤的近饱和状态耦合下层低粗糙度、弱透水性冻结层增加了发生严重水土流失的风险。降水,一方面通过降水强度变化影响对坡面土壤的侵蚀和搬运能力,另一方面通过改变径流影响河道泥沙输移能力,从而影响河流输沙量的变化[23]。气温、降水以及冰川融水这些因素可以被认为是增加河流输沙量的正反馈因素。而植被通常认为是减少水土资源流失的负反馈因素:通过截留和改善土壤入渗降低地表产流,通过对地表土壤的保护作用抑制侵蚀量,从而减缓水土流失进程[24,25]。在青藏高原总体变暖变湿的背景下,植被覆盖总体趋好,但个别地区也存在草场退化、土壤沙化的现象,因此植被变化对青藏高原河流输沙量的影响尚未有全面评价,这也是导致河流输沙量变化不确定性的主要因素之一。此外,气候变化对冻土的影响以及冻土对土壤水热及土壤可蚀性等的影响仍有很多方面尚不明确。这些正、负反馈因素的变化及其平衡机制的不确定性导致河流输沙量变化的不确定性。

河流输沙量变化的不确定性,同时受青藏高原内部的气候格局及其水文和地表过程响应的空间差异影响。例如,近几十年来,青藏高原总体呈变暖变湿趋势[26,27],升温导致冰川退缩[28,29]、冰川融水增加[30]及冻土退化[31]等。同时,高原生态总体趋好,植被覆盖指数呈增加态势[32,33]。然而,受印度季风减弱和西风加强的影响,其内部的气候格局及其环境响应亦存在一定的空间差异[1,27]。例如,降水量有北部加强南部减弱趋势[27],冰川在西风影响区多处于稳定或前进状态,在季风影响区多处于稳定或后退状态[1],河流径流量呈中部增加、东部和南部减少趋势[27];返青期除西南部出现推后,其他地区呈提前趋势[34,35]。因此,了解青藏高原河流输沙量的变化及其气候响应机制,还需要考虑区域气候变化的空间差异。

5 河流输沙量变化研究是青藏高原迫在眉睫的科技任务

本研究选取青藏高原 8 条主要河流开展了输沙量变化与趋势研究。这 8 条河流平均每年从青藏高原输出的径流总量约为 1 179.2 亿立方米,输出的悬移质总量约为 1.099 亿吨。近 50 年间,内流水系的叶尔羌河源、疏勒河源、黑河源以及印度洋水系的怒江源径流量和输沙量均显著增加;印度洋水系的雅鲁藏布江源以及太平洋水系的黄河源、长江源和澜沧江源径流量和输沙量无显著变化。这些河源区径流量和输沙量的变化主要和升温导致的融水增加以及降水量变化相关。通常认为气温、降水以及冰川融水是增加河流输沙量的正反馈因素,植被是减少水土流失的负反馈因素,而冻土对土壤水热和土壤可蚀性等的影响尚不明确。这些正、负反馈因素的变化及其相互作用导致了河流输沙量变化的不确定性。

变化环境下青藏高原河流泥沙的时空变化已经引起一系列生态环境风险和问题,每条河流因其自然地理条件的差异所彰显的问题亦有所不同,因此河流输沙量研究是青藏高原迫在眉睫的科技任务。

(1)水土流失引起的土壤和草场退化。青藏高原的土壤作为农牧业发展的基础,是当地人口赖以生存的宝贵资源。然而,在青藏高原特殊的自然地理环境下土壤发育较差、成土速率低、土层薄,水土流失将加剧区域生态环境的脆弱性。例如,近年来深受关注的三江源草地退化问题,已有研究表明随着气候变暖和过度放牧造成区域大面积草地退化[36,37],表土流失造成土壤贫瘠和岩石裸露[38]。雅鲁藏布江的“一江两河”地区是我国西藏自治区经济发展核心地区,同时也是河流泥沙的主要源区[39]。由于河道侧蚀、沟岸扩张及山洪作用等,区域内多地区的耕地呈遭受不同程度的冲毁或淹没[40],日益加剧的水土流失造成耕层日趋浅薄、土壤肥力下降[41,42]。因此,为了区域的可持续发展,通过河流输沙量变化研究水土流失变化态势和驱动机制,有助于制定有效的管理措施,保障青藏高原农牧民的生存发展空间。

(2)河道和水库淤积。青藏高原地势险峻,河道比降大,当水流继续向下游行进至较平缓区域时就会发生沉积。河床泥沙淤积特别是洪水事件引发的大量淤积会造成河床抬高、过水断面变窄,影响河道水流输送及泄洪能力。以年楚河为例,河床淤积是近年来频发的断流和洪水事件的重要原因之一;发生在水库上游的淤积还会影响水库库容和调蓄能力,年楚河流域的多个拦河水库面临被泥沙淤满的危险[41]。其中,贡嘎达然多水库因泥沙淤积,实际保障灌溉面积不足控制灌溉面积的 1/5[40]。此外,河床沉积的大量泥沙还是冬、春季多发的沙尘天气的主要源头。例如,雅鲁藏布江中游河谷地区在枯水期水位下降后,河心滩、河漫滩露出水面,以及两侧山体及阶台地上的流动沙丘,在冬春季大风作用下,河谷地区形成沙尘暴,不仅掩埋公路、农田、牧场,据报道还造成拉萨贡嘎机场每年被迫间歇性关闭数十日[43,44]。因此,理解青藏高原河流泥沙的时空分布特征,从而制定切实可行的水沙管理调控措施,是有益于青藏高原生态环境综合治理的有效科学手段。

(3)对水利工程安全的影响。河流泥沙是水利工程建设及运行中必须考虑的一项重要指标,关系到防洪、蓄水、河床冲淤以及水生生态等问题。青藏高原的水资源丰富,具有巨大的水电资源开发潜力。本文涉及的 8 条河流源区向下游方向均有建成的或在建的大坝电站,如:澜沧江在西藏境内规划的 6 座梯级电站[45],黑河干流黄藏寺—莺落峡河段规划开发的 8 座梯级电站[46],雅鲁藏布江在奴各沙站下游建成的藏木电站以及在建的街需电站和加查电站等。这些水利工程的安全运行不仅需要考虑当前的泥沙水平,还应该关注气候变化下河流输沙量的变化,包括极端气候事件下的泥沙输移、冰雪融水和降雨的季节差异导致的泥沙在季节上的分布不均,以及在气候和地表环境变化共同作用下的泥沙年际变化趋势等。因此,在青藏高原开展气候变化对河流输沙量的影响是一项重要的研究议题,可为应对未来气候变化下的水利工程安全运行管理提供科学依据。

目前,河流输沙量变化研究不可避免面临数据方面的限制。① 世界许多地区,特别是发展中国家,缺乏河流含沙量的观测。而青藏高原由于自然条件恶劣、人口稀少,水文气象站点稀缺的问题更为突出。② 在大多数情况下,针对河流泥沙只开展了悬移质含沙量观测,缺乏对推移质输沙量的测量。尽管推移质通常被认为只占总泥沙通量的 10% 左右,但对于高寒地区河流悬移质与推移质输沙量比例的研究有限,这种缺测的影响有待讨论。③ 长期的泥沙监测计划在世界许多地区都较为缺乏,从而影响了输沙量变化趋势分析的可靠性。因此,水文气象资料稀缺是认识青藏高原河流输沙量变化及其影响的重大挑战。亟待通过进一步加强观测与模拟研究揭示输沙量变化的复杂机理,为青藏高原水土资源可持续利用以及下游的水安全管理提供科学依据,服务于国家生态安全屏障建设。