中国话语权的评价科学研究框架构建

2019-11-20赵蓉英王旭余波李丹阳李新来

赵蓉英 王旭 余波 李丹阳 李新来

摘 要:中国话语权的评价科学研究是中国特色哲学社会科学研究的重要任务,是满足新时代中国制度、中国道路和中国理论、科技发展、管理与决策、评价理论和实践与社会协调发展的现实需要。文章梳理了国内外话语权与评价科学的研究现状,发现已有研究:缺乏专门论述中国话语权的评价科学的理论研究;缺乏综合系统的中国话语权的评价指标体系和方法研究;缺乏中国话语权的评价科学应用体系研究。在此基础上,文章论述了中国话语权的评价科学研究框架构建意义,并以顶层设计入手,提出了包含需求分析研究、理论研究、方法研究、评价与发布平台研究和应用体系研究五个要素的中国话语权的评价科学研究框架、逻辑关系图、指标体系构建流程图及评价与发布平台搭建模型图,并对各要素进行了分析。

关键词:中国话语权;评价科学;理论与方法;评价与发布平台;应用体系

中图分类号:D923.2 文献标识码:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2019069

Construction of Research Framework for Evaluation Science of China's Discourse Power

Abstract Evaluation science of China's discourse power is an important task in the study of philosophy and social science with Chinese characteristics. It meets the realistic needs of China's system, road, theory, scientific and technological development, management and decision-making, evaluation theory and practice and coordinated development of society in the new era. This paper summarizes the research status of discourse power and evaluation science at home and abroad, and makes the following findings: Firstly, lack of theoretical research on evaluation science of discourse power in China; Secondly, lack of a comprehensive study on the evaluation index system and method of China's discourse power; Thirdly, lack of applied system research on the evaluation science of China's discourse power. Starting with the constructive significance and the top-level design, this paper puts forward the research framework of evaluation science, logical diagram, index system diagram and diagram of evaluation and publishing platform of China's discourse power, which includes five elements: requirement analysis, theory, method, evaluation and release platform and application system. At the same time, the elements are also analyzed.

Key words China's discourse power; evaluation science; theory and method; evaluation and publishing platform; application system

1 引言

話语权是一种信息传播主体的潜在的现实影响力,即影响社会发展方向、民众判断与选择方向的能力[1]。中国话语权正是中国价值及其话语对世界上其他国家的影响力, 影响力越大,话语权越大, 没有影响力就没有话语权,它体现了知情权、表达权和参与权的综合运用。十九大后,习近平总书记基于中国制度、中国道路和中国理论的实践,利用“主场外交”和“首脑外交”在国际活动和重要外事场合讲述中国故事,发出中国声音。在全球化日益发展的今天,国家之间竞争加剧,话语权争夺亦是激烈。全球化的大格局呼唤着中国话语权,国际政治局势风云变幻也离不开中国话语权。习近平总书记指出提高我国在国际上的话语权,迫切需要哲学社会科学更好地发挥作用。2018年10月底,科技部、教育部、人力资源和社会保障部、中科院和中国工程院联合发布了《关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》[2]。大数据新媒体时代的到来,为传统的评价科学理论与方法带来了新的挑战,同时,以人工智能、自然语言处理为代表的信息技术逐渐成熟,也为评价科学的发展提供了新的机遇。评价是人类的基本活动,在现代人类社会活动中发挥着越来越重要的作用,包括判断、预测、选择、导向、诊断、激励及合理配置资源的作用等[3-4]。中国话语权的评价科学研究是在认识世界、探索真理、服务发展的进程中,形成具有我们自己主体性、原创性的概念、范畴、原理,为解答中国问题构建管用的评价科学理论、方法与应用体系等,为人类文明的百花园奉献中国学术当有的鲜亮色彩[5]。在当前日益复杂的国际国内形势下,如何构建中国话语权的评价科学理论、方法及应用体系的研究成为当下重要而紧迫的命题,也是本文研究的目的所在。

2 研究综述

2.1 国内外话语权研究综述

西方学者最早开始对话语权(discourse power)进行相关的理论研究。如葛兰西的“文化领导权”理论为“话语权”理论奠定了坚实基础。哈里斯[6]首次提出“话语”分析的术语。福柯将话语分析纳入到了思想、意识形态、阶级、政治、经济等问题的研究中,第一次提出“话语权”的概念,形成话语权力理论[7]。英国学者诺曼·菲尔克拉夫在福柯的基础上进一步指出,话语不仅仅是政治斗争的手段,更是政治斗争的场所和内容。美国学者罗宾·罗科夫与诺曼的思想不谋而合,他指出无论是国与国之间的交锋,还是国家内部的矛盾,其根源都在于对话语权的争夺[8]。近几年国外话语权的研究主要集中在两方面:(1)从网络空间和新媒体视角研究话语权。Yakoba和Irina[9]介绍了在网络环境下为争取媒体话语提名而进行的认知机制和语言手段,并提出从媒介空间的权力滥用角度来研究社会问题应成为人文学科研究者关注的焦点;Xu Jie[10]对网络社区群体话语权的防御模式与引导策略进行了研究,并进一步指出网络社区权利的防卫方式应从基本压制、条件让步、承认与尊重三方面进行引导。同时对全媒体时代下集团话语权在商业模式中的运用进行研究,集中探讨了商业领域的话语权和商业模式之间的关系,并将其分为四个阶段:开始阶段“组织话语竞争”,发展阶段“建设集团话语权”,中间阶段“满足话语组织需求”,后期阶段“扩大话语集团”[11];(2)政治话语权的研究:Lei[12]论述了民意特征、热点民意与话语权的关系,发现网络舆情可以体现政府话语权;Fu等[13]对话语权从行政权力与公共关系进行了新的阐释,认为建立和完善有利于公众话语权的各种制度,是行政法制发展的目标之一。

在国内,当前话语权研究的主题内容大致可以划分为四个方面:(1)意识形态话语权。王岩[14]提出从巩固话语生产、丰富话语内涵、创新话语表达、优化话语传播和完善话语体系等方面来探求新时代主流意识形态话语权的建构路径;(2)话语权与话语体系研究。阮建平[15]提出了建构话语权与国际秩序是现代政治参与和国际秩序建构的必要环节;(3)网络话语权研究。赵云泽和付冰清[16]结合社会分层理论,通过对网贴的内容分析来判断“网上说话人代表的阶层”,进而探索当下中国网络话语权的阶层结构;(4)学术话语权的研究。胡钦太[17]提出构建学术论文质量管理体系、设置中国文化特色的学术评价体系以及打造数字化的国际学术传播平台三方面来提升中国国际学术话语权。

2.2 国内外评价科学研究综述

目前在网络检索和文献调研中均未查到“评价科学”这一术语的明确定义,本研究认为,评价科学应该是包含评价理论、方法与应用等的一门科学,是一门正在发展中的科学。

(1)国外评价科学研究综述。当前学术界比较一致地认为:西方国家是评价科学的发源地,世界范围内最早的学术评价出现在14世纪末15世纪初,而专家同行评议又是迄今为止最早的学术评价方式。国外评价科学具有制度化、国际化等显著特征,重视科研成果的代表性、原创性、社会影响度和可持续发展性,评价过程规范透明且程序公正,发挥学术共同体评价主体作用,采用综合性评价方式即同行专家评价评议与文献计量分析多种评价方法互相补充,基于高水平代表的外部评价(如第三方评价)是一种基本评价形式等,因而国外科学评价从理念、制度、方式、标准等方面都较成熟且认同度较高。国外关于评價科学的相关研究主要侧重于理论与方法、实践研究两个方面。

在理论与方法研究方面,国外起初关于评价科学理论与方法研究主要以科学文献为研究对象。如洛特卡定律、齐普夫定律、布拉德福定律、引文分析、信息计量学、网络计量学、替代计量学、h 指数、g 指数、R指数等定律或概念相继被提出,它们从不同层面被应用于对学者和学术成果进行评价。此后,评价科学理论与方法相关研究大量应用于不同学科和领域。如Astbury[18]分析了Ray Pawson的著作《评价科学:现实主义宣言》中的现实主义评价理论的演变历程;Leeuw和Donaldson[19]介绍了两种类型的评价理论,提出了进一步加强评价科学专业理论工作发展的建议。Jamal等[20]以英国中学为研究对象,以全校恢复性干预措施评估为例,概述了评价科学的方法之一,即现实主义随机对照试验(RCT)实施三个阶段的理论与方法;Deane[21]提供了一个PTDES应用于Project K的示例,揭示了参与青年发展项目所产生的积极变化的机制,为项目理论驱动的评价科学提供了有用的框架;Patton[22]综述了评价科学作为一门应用社会科学和交叉学科的分支学科的地位,并对评价科学理论和实践推进提出了建议。

在实践研究方面,关于科技评价和教育评价的实践研究成果较为丰硕。早在20世纪20年代,美国就开始对科技评价进行实践研究,美国国会设置了国会研究服务部,针对国会各委员会和议员提出的与科技相关的问题进行研究、分析和评估[23]。经过多年的发展,该项工作在美国已成为制度化、经常性的工作行为,并建立了科技评估支持系统,其完善的评估理论、评估体系、评估机制及丰富的评估内容和形式,吸引了许多国家纷纷效仿[24]。20世纪40-60年代,法国、德国、加拿大、日本、丹麦等国先后开展了科技评估工作,并建立了相应的评估机构。20世纪80年代,瑞士、瑞典、英国、澳大利亚、韩国等国家引入科技评估工作[25]。在教育评价方面,西方国家于19世纪就开始对高等教育质量评估进行研究,至今已有上百年的历史,已经形成一套相对完整的高等教育质量评估措施。美国的Tyler[26]教授提出了著名的“泰勒评估模式”;Kirkpatrick提出柯克帕特里克四层次模型,从反应、学习、行为、结果四个层次进行评估[27]。1949年,美国成立全国认证委员会,1994年,成立高等教育认证委员会;1964年,英国成立了第一个高等教育质量保障机构——学位授予委员会,1997 年,成立高等教育质量保障局;1984年,法国成立国家评估委员会,2007 年,成立研究与高等教育质量评鉴局,2014 年,成立高等教育与研究高级评估理事会。20世纪90年代以来,随着高等教育国际市场的激烈竞争,国外许多国家都出现了以发布排行榜的形式评价世界一流大学的调查研究,如影响力较大的有美国新闻与世界报道(《U. S. News & World Report》)、全球最好大学排行榜(the Best global universities ranking)、QS世界大学排行榜(QS World University Ranking)、《泰晤士高等教育》(《Times Higher Education》)等。

(2)国内评价科学研究综述。目前我国关于评价研究方面的成果虽然已有不少,但大多数是属于一些很具体的、属于各行业各领域范围内的评价研究,直接以“评价科学”等作为研究对象,从学科建设的角度对评价科学或评价科学本身各种基础性问题进行研究的成果还是很少。1981年俞允超在《情报学刊》上发表了“评价科学成果的情报方法”;1983年陆建人等在《科学管理研究》上发表了“科学研究效率的实质和评价标准”;1985年李醒民在《哲学研究》上发表了“科学研究理论的评价标准”;2000年李正风在科技日报上发表了“评价科学:科学研究的质量控制”等。

从研究主题内容来看,国内当前关于评价科学研究的主题领域大致可以划分为七个方面:①人文社会科学领域评价;②教育领域评价;③经济领域评价;④评价方法和评价指标体系研究;⑤期刊评价;⑥自然科学领域评价,如包括重金属评价、生态评价等;⑦医药卫生领域评价,如安全性评价、疗效评价等。

此外,关于评价科学理论、方法与学科建设问题探讨的著作和期刊也零星出现。如2010年邱均平等出版的专著《评价学: 理论·方法·实践》、2012年《人文社会科學评价理论与实践(上下)》《人文社会科学研究成果评价体系研究》、2016年《教育评价学:理论·方法·实践》;李浩志[28]对综合评价指标体系的建立,指标值和权重的确定,以及综合评价模型问题作了方法论的初步探讨;文庭孝[29]从科学评价的内涵、活动体系、主体体系、内容体系、系统、规范体系和理论体系方面论述了科学评价理论体系的构建问题;吴钢[30]提出我国教育评价科学研究经历的翻译和引进、构建学科体系、完善学科体系三个阶段;蒋银华[31]对我国司法体制改革评价指标体系进行研究,提出构建司法评价学的思维转向;汤建民和邱均平[32]综述了评价科学在中国的发展概观并提出推进策略,汤建民[33]并提出目前建构和发展评价科学的着力点应放在加强“二阶评价研究”上;叶继元[34]提出人文社会科学评价体系需包括评价主体、客体、目的、标准及指标、方法和制度六大要素,此后他还提出包括“六位一体”和“三大维度”的“全评价”分析框架[35];姜春林[36]提出由面向领域、面向对象、面向方法学、面向边缘等五个学科群组所构成的学术评价学科,并提出从问题导向的理论研究、多学科并举研究和学术共同体建设三方面推进。

2.3 研究述评

综上所述,关于话语权、评价科学进行单独研究的文献较多,相关研究主题在某些方面也取得了一定进展,然而专门针对中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系研究的文献还十分有限。无论是国内还是国外,与本文直接相关的研究仍然处在起步阶段或者发展阶段,缺乏整体上的系统研究,缺少具有高度和深度的或者普通规律意义的成果。

(1)缺乏专门论述中国话语权的评价科学的理论研究。当前中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系尚未形成,这种现象不仅影响中国话语权的评价科学方法的发展,也影响了评价科学应用体系的建设。由于我国在评价科学理论方面的研究显得比较滞后,尤其是系统性、综合性的评价科学理论、方法研究成果非常稀少,致使在我国不仅作为学科意义上的评价科学始终尚未独立地凸显和成长起来,而且为各行业各领域的评价科学实践活动提供理论指导的力度也远远没有发挥出来,这在一定程度上影响了评价科学的学科化概括、抽象与构建。因此,在当前国际国内局势、大数据新媒体环境下的中国话语权的评价理论、评价指标设置、评价方法选用等方面还需要进一步的商榷、探索并逐步完善。反思当前中国话语权的评价科学理论、方法及应用体系中存在的问题,反映出当前中国话语权的评价科学缺乏权威的、公认的评价体系和标准。

(2)缺乏综合系统的中国话语权的评价指标体系和方法研究。中国话语权评价科学的理论和方法陈旧、基础薄弱,尚未构建出能够根据不同评估对象选取不同指标进行科学性、针对性及系统性评估的指标体系。虽然国内外对于评价体系研究都取得了一定的成果,但其研究仍然较为分散,往往强调单个问题的解决,专门围绕中国话语权的评价科学指标体系方面缺乏系统性的研究。同时,在构建方法上,也尚未实现宏观与微观相结合、定量与定性相结合、静态与动态相结合,评价方法过于单一、时滞过长,过分倚重定量评价,将单一方法无区别地应用于各类评价,忽视大数据新媒体时代的社会影响力与关注度等。虽然学术界围绕评价科学展开了大量富有成效地探索,但从研究成果的内容看,仍存在“破多立少”的困境,即都从不同层面批评当前科学评价中存在的种种弊端,也都力图在评价方法上有所突破,但这些成果或者没能抓住具有中国话语权的评价科学问题的复杂性和跨学科性本质,以偏概全,如将评价自然科学成果的方法机械移植到人文社会科学领域;或者研究过于追求量化而掩盖评价本质,如对核心期刊、SCI/SSCI论文的过分推崇;或者研究成果没能有效影响管理部门打破评价刚性,评价生态难以有实质性改善等。

(3)缺乏具有中国话语权的评价科学应用体系研究。通过对大量著作及学术论文的内容分析发现,虽然有不少冠以“评价科学”的论著,但现有研究成果大多是对评价实践的经验总结,且评价实践活动的研究范围和领域较窄,缺乏从学科角度进行理论升华和系统研究[37]。评价科学理论研究的滞后严重制约了评价实践的发展,因此,将科学评价经验概括、抽象、提炼、上升为科学评价理论,并用于指导科学评价实践,促进科学评价实践活动的健康发展,成为当前中国话语权的科学评价实践活动和理论研究的迫切要求。从学科理论的高度对丰富的评价实践经验进行系统的总结和理论升华,构建较为全面、完整的中国话语权的评价科学应用体系是完全必要的。

3 中国话语权的评价科学研究框架构建

中国话语权的评价科学研究框架的建立必须合乎内在逻辑的协调性,在框架构建的过程中需慎重思考急需解决几个关键性问题:什么是中国话语权的评价科学?如何构建中国话语权的评价指标体系?怎样实现具有中国话语权的评价?围绕上述已有研究的不足和急需解决的关键性问题,本文试图从中国话语权的评价科学研究应包含的五个要素出发,在结构上按照“需求分析→理论研究→方法研究→平台构建研究→应用体系研究”进行逻辑推进。首先,通过对当前复杂的国际国内形势和大数据新媒体环境下新媒体传播模式引发的中国话语权评价的需求变革分析,确立中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系的构建基础。构建兼顾影响力、创新性和可信性等多种评价指标的理论框架,探索适用于智能时代的独具中国话语权的评价科学理论体系;其次,围绕着大数据新媒体环境下中国话语权与评价科学深度契合的相互关系,探索大数据新媒体环境下中国话语权的评价科学应用体系研究的方法路径,进而对中国话语权的评价科学模型与方法进行创新。然后,从词汇功能、结构功能、引文功能、情感分析、机器学习、内容与传播计算等方面对关键技术进行研究,搭建中国话语权的评价平台与发布平台。最后,根据国家创新战略和大数据实施战略,对中国话语权的评价科学应用体系进行实证分析与验证研究,推进中国话语权的评价科学理论与方法成果的应用。由此构建出中国话语权的评价科学研究框架(见图1)。

3.1 中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系构建的需求分析研究

大数据新媒体环境下,评价科学理论、方法与应用发生了深刻变化,评价科学的需求也随之产生变革,首先要明确界定本文的研究对象和研究起点,对目前关于评价科学活动的现状与存在的问题进行梳理;其次,利用文献调研法和内容分析法全面系统地对评价科学的相关文献进行归纳、总结和比较分析,明确当前评价科学理论与方法中所存在的问题;然后,针对特定问题,采用社会调查法和网络调查法研究大数据背景下的构建中国话语权的评价科学的现实需求;并采用层次分析和因子分析方法研究评价科学中各关联因素的交互作用,构建影响因子分析模型;最后,根据科学评价过程中各主体的关系,用相关分析法分析多方面要素的影响力,寻求构建中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系的创新路径,为后续要素研究提供实施依据。

3.2 中国话语权的评价科学理论研究

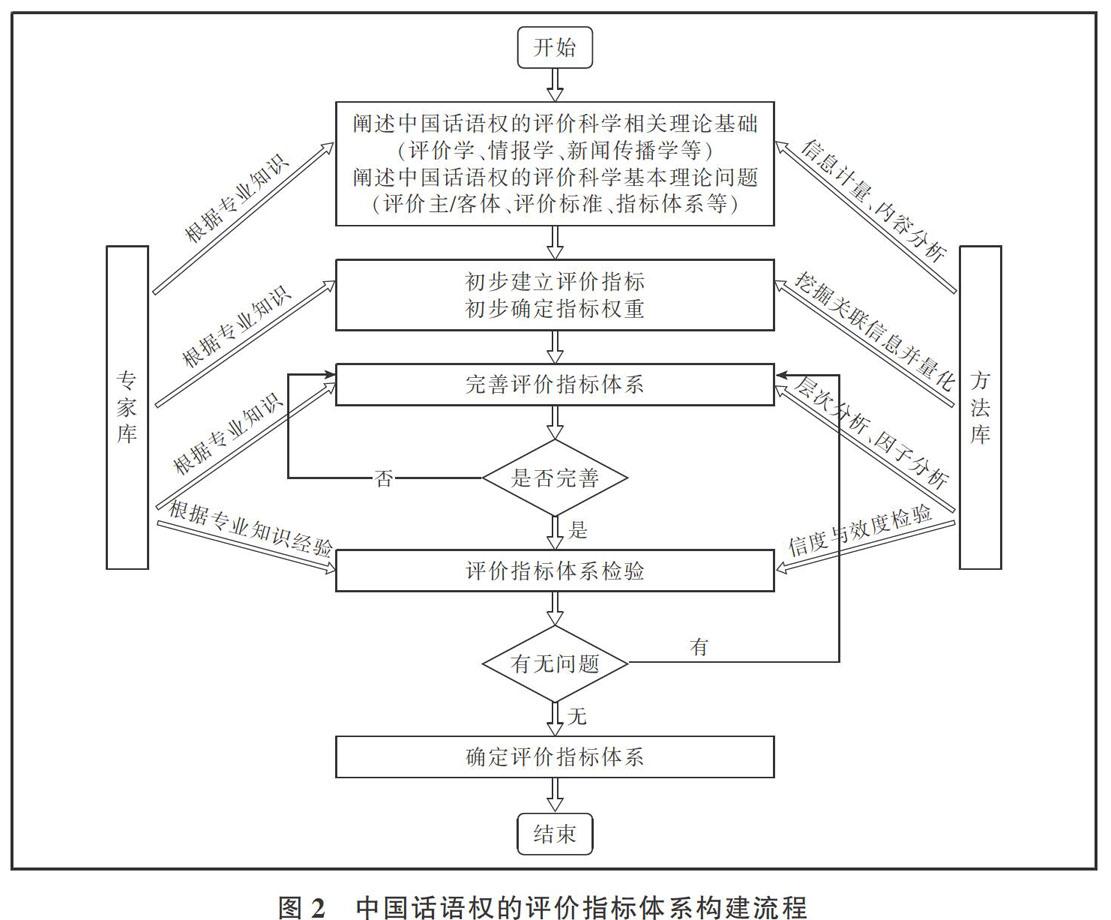

在要素一需求分析的基础上,要素二首先从评价学、情报学、新闻传播学、科学学、政治学等学科及比较和分类等思想这些不同维度来构建中国话语权的评价科学的相关理论基础,以此为基点,详细论述大数据新媒体环境下评价科学包括认识论、方法论的变革和评价理念的变革等方面的理论创新;其次,探讨中国话语权的评价科学基本理论问题,结合中国科学研究的具体国情,通过比较分析,改造已有不同评价体系,揭示出大数据新媒体环境下中国话语权的评价科学的变化及其主客体、评价标准、指标体系及评价模型的变化,打造并设计具有中国话语权的评价科学指标体系(见图2);最后,构建大数据新媒体环境下具有中国话语权的评价科学理论框架。

3.3 中国话语权的评价科学方法研究

在要素二的基础上,要素三将对中国话语权的评价科学方法和模型创新,实现从内容层面对评价科学的全面深度评价。论述评价科学的传统方法,结合大数据新媒体环境的特点,从大数据采集方法、清洗方法和分析挖掘方法等方面對评价科学方法创新,扩展评价数据的来源,从词汇功能、结构功能、引文功能、情感分析、机器学习、内容与传播计算等方面对评价关键技术进行评价算法与评价模型突破。从而丰富评价数据类型,增加可以量化的评价指标,使评价指标的选择更为合理、指标权重的设置更为准确、评价数据数值更准确、评价指标的赋值更为精准、评议专家的判断更为科学、评价结果更加可靠。

3.4 中国话语权的评价平台与发布平台研究

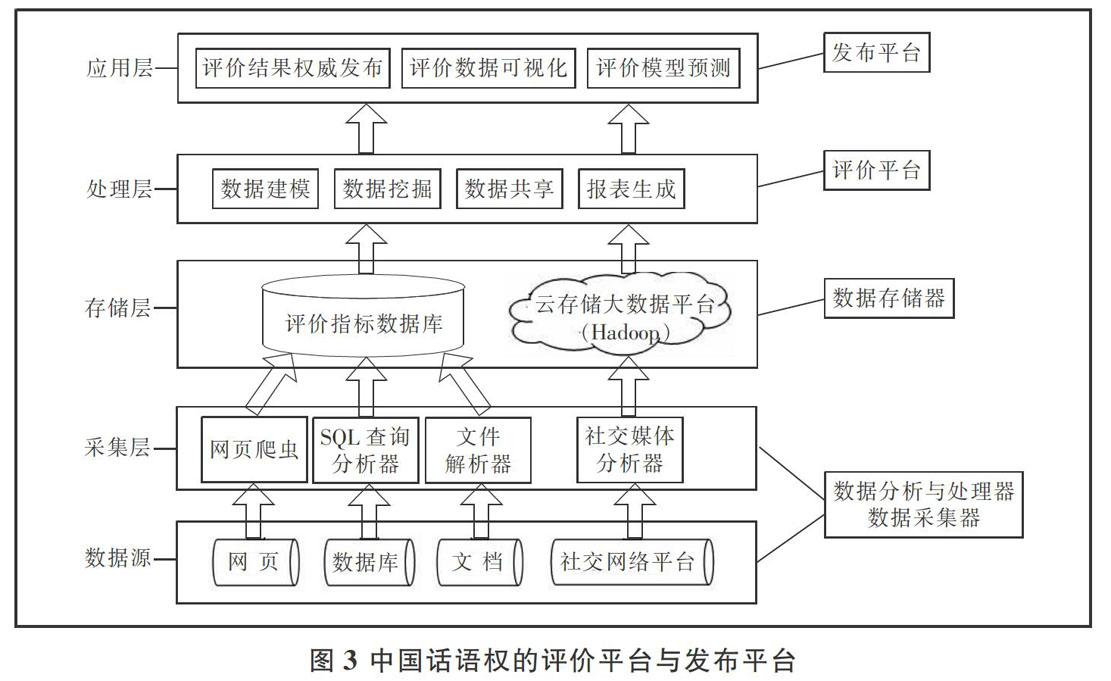

要素四是中国话语权的评价平台与发布平台操作层面的具体实现。结合前期要素研究的问题需求、理论、方法、技术、标准和指标体系等研究成果,应用大数据技术进行中国话语权的评价与发布平台构建。一方面,通过前期由评价主客体、评价标准、指标体系和评价模型等研究所形成的中国话语权的评价科学理论框架来为本要素提供理论支撑;另一方面,通过前期由方法创新、算法与模型创新、关键技术实现研究所形成的中国话语权的评价科学方法为本要素提供方法支撑。同时,推进中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系建设,也要积极构建以我为主、开放包容的科学交流、发表、评价平台与发布平台。针对多态、异构、繁杂的数据来源和类型及指标数据的多样化特征,设计并研发相应的数据采集、数据挖掘、数据清洗、格式转换、数据分析和数据存储等功能的数据采集器、数据分析处理器和数据存储器,最终搭建出中国话语权的包含数据系统、评价系统、跟踪系统、可视化交互式系统的评价平台与发布平台,实现数据挖掘与存储、智能评估与指标计算、结果可视化交互式发布等功能。同时,在平台中需嵌入并完善各种与评价有关的数据库,如图书引文库、评论索引库、评价专家动态库,研究成果共享库以及用于内容和效用评价的决策管理库等[38]。此平台的意义在于,通过一个成熟、安全、稳定、高效的可视化交互系统,方便决策者通过应用权限获取相应的中国话语权的评价科学活动的评估状态。进一步而言,本文构建的研究框架目的就是将中国话语权的评价科学从现实需求、理论框架与方法研究转化到可操作、可实行、可反馈的交互式评价与发布平台之中。中国话语权的评价平台与发布平台包括四部分的结构功能(见图3)。

(1)数据采集层。该层利用研发的数据采集器、数据分析与处理器对相关数据进行定向采集,采集数据的来源包括网页、文件、社交网络平台的评论等,还可以接入其他组织的数据库,以便扩大数据来源,获得更全面的数据。

(2)数据存储层。该层的主要功能主要是存储要评价的数据。从不同数据源采集而来的评价数据,在进行分析处理之前,需要将原始数据存储到数据库中。对于来源于文件、网页、数据库等数据源的结构化数据,可以将其存储至关系型评价指标数据库中,如Oracle数据库;对于来源于社交网络平台的非结构化或半结构化数据,可以将其存储至基于云存储的非结构化大数据平台中,如Hadoop平台。

(3)数据处理层。该层的主要功能主要是搭建评价平台。对于采集得到的评价数据,可以根据业务需求进行相应的数据处理,包括数据建模、数据挖掘、数据共享及报表生成等基础功能,通过对原始采集数据的预处理和加工,从而搭建中国话语权的评价平台,并为下一步评价平台的实现提供基础能力。

(4)数据应用层。该层的主要功能主要是搭建发布平台。根据评价体系的指标要求,面向客户提供分析评价的公共和应用服务,如评价结果权威发布、评价数据可视化、评价模型预测等。数据的分析和应用功能还可以根据客户需求利用底层数据处理基础模块灵活构建,具有较好的伸缩性和适应性。通过搭建中国话语权的评价与发布平台,还可以使评价结果更加可靠。由于传统的社会科学研究是抽样研究,其结果放到普通环境中,很难检验,或者也通过抽样去检验,结果也未必准确。所以,科学的检验需进行全面的事实检验,通过大数据、云计算等技术可以获取全面信息对研究成果进行事实检验。将海量数据样本分析结果与研究机构真实情况进行对比,可以有效识别评价结果的正确性,满足需求者的表达权、参与权与知情权。同时,利用采集层功能,及时采集需求者通过正式与非正式交流渠道对评价结果的反馈信息,在一定程度上为中国话语权的评价科学指标体系、评价方法、评价模型及平台的不断完善提供保障。

3.5 中国话语权的评价科学应用体系研究

要素五立足于理论与实践,是在前期要素研究成果的基础上进行应用体系研究,以验证、示范和推广本文提出中国话语权的评价科学的理论、方法、指标体系、模型的有效性,并为国家、政府和学校提出相应的对策建议。要素五首先通过对传统评价科学流程的阐述,对比分析大数据新媒体环境下构建具有中国话语权的评价科学流程的结构、各环节设置以及各环节科学选择方面的创新优势,突出中国话语权评价科学应用体系设置的灵活性、科学性和合理性;其次,阐述中国话语权评价科学指标体系的相关概念、构建原则和要求,体现评价指标体系的科学性、系统性和可操作性;最后,构建中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系,以学科评价、机构评价、期刊评价、大学评价等进行应用体系的验证、示范和推广研究,突出中国话语权的评价科学应用体系研究所具有的表达权、参与权与知情权,并对评估结果分析研究后,向政府、教育部和相关部门提交相应的对策建议。

3.6 各要素间的内在逻辑关系

要素一是以构建中国话语权的评价科学需求分析为起点,梳理中国话语权评价科学的现状与存在的问题,明确当前中国话语权评价科学理论与方法研究中所存在的问题,研究大数据新媒体背景下的构建中国话语权的评价科学的现实需求,寻求构建具有中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系的创新路径,为后续要素研究提供实施依据。要素二主要是为总课题研究提供理论基础,对整个课题的研究起着指导性、纲领性的作用。从理论、政策梳理和文献调研出发,确定中国话语权的评价科学理论基础、评价主客体、评价对象、评价标准、指标体系等内容。要素三是对要素二的进一步分析,运用理论联系实际的方法,结合大数据新媒体环境的特点,创新数据源类型、数据源处理方法、评价算法与模型,提出新时期中国话语权的评价科学方法。要素四是对前几个要素操作层面的具体实现,结合前期要素研究的问题需求、理论、方法、技术、标准和指标体系等研究成果,应用大数据新媒体技术构建中国话语权的评价与發布平台。 要素五是在前期要素研究成果的基础上进行应用体系研究,以验证、示范和推广本课题提出中国话语权的评价科学的理论、方法、指标体系、模型的有效性,突出中国话语权的评价科学应用体系研究所具有的表达权、参与权与知情权,并为国家、政府、教育部和相关部门提出相应的对策建议。五个要素既突出重点和关键问题的解决,在现实问题解决中进行理论创新,又强调对本文研究问题的涵盖,构成一个具有密切逻辑联系的整体(见图4),共同完成本文拟构建框架的研究任务。

4 结语

中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系研究是中国特色哲学社会科学研究的重要任务,事关中国制度、中国道路和中国理论以及科技强国战略的国家良性发展和原始创新能力的提高,也关乎科研人员的入职、职称的提升、资助和奖励的获取等切身利益。国家制度、人才引进、绩效评估、资源分配和政策制定,需要有精准、客观而全面的评价科学理论、方法与应用体系。本文从大数据背景下的评价科学现实需求出发,构建中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系研究框架,是满足新时代国家制度、科技发展、管理与决策、评价理论和实践与社会协调发展的现实需要,有助于激发科研人才的创新潜力、合理分配科技资源及制定科研政策,同时也有助于评价科学的学科建设,推动评价科学学科的发展和完善。

在当前复杂多变的国际国内形势和大数据环境新媒体传播时代,构建中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系框架,是评价科学在理论上的创新和与时俱进。在理论构建和方法研究上,本文试图拓展评价科学研究的视野,丰富评价科学的维度,并提出一种面向智能时代的评价科学范式,实现对传统评价科学的指标拓展和体系重构,有助于评价科学理论的进一步完善与拓新。本文构建的中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系框架,对拓展评价科学视野、促进其与情报学、科学学、计算机科学、传播学等相关学科的交叉融合、丰富学科内涵、推动学科发展等同样具有重要意义。

参考文献:

[1] 尤莼洁.用好我们的话语权[J].新闻记者, 2011(3):20-21.

[2] 中华人民共和国科学技术部.关于开展清理“四唯”专项行动通知[EB/OL].[2018-12-31].http://www.most.gov.cn/tztg/201810/t20181023_142389.htm.

[3] 马维野.评价论[J].科学学研究,1996(3):5-8,80.

[4] 汤建民,邱均平.基于图书计量视角看我国评价研究近百年来的发展[J].情报杂志,2017,36(8):101-105.

[5] 沈壮海.学术话语体系建设的理与路[N].光明日报,2017-01-06(11).

[6] Harris Z S.Discourse Analysis[J].Language,1952,28(1):1-30.

[7] 庄琴芳.福柯后现代话语观与中国话语建构[J].外语学刊,2007(5):94-96 .

[8] 侯惠勤.意识形态的变革与话语权——再论马克思主义在当代的话语权[J].马克思主义研究,2006(1):45-51.

[9] Yakoba,Irina A.Discourse power of media space in the struggle for nomination[J].Tomsk State University Journal of Philology,2015(3):122-134.

[10] Xu Jie.The Exploration to Defense Mode and Guidance Strategy of Discourse Power for Network Community Groups[C].2016 6th ESE International Conference on Sports and Social Sciences.Pattaya,2016:196-202.

[11] Study on the Utilization of Group Discourse Power in Business Model in All-Media Era[C].The 2nd International Conference on Politics,Economics and Law.Weihai,2017(23):227-230.

[12] Lei Lei.Study on the Discourse Power of Government in Public Opinion[C].2nd International Conference on Contemporary Education,Social Sciences and Humanities (ICCESSH),2017:14-15.

[13] Fu H,Niu YB,Bao Q.Discourse power:the new explanation about the relationship between the administration power and the public[C].International Conference on Public Administration,2015:1151-1162.

[14] 王岩.新时代我国主流意识形态话语权的建构路径[J].马克思主义研究,2018(7):60-69,160.

[15] 阮建平.话语权与国际秩序的构建[J].现代国际关系,2003(5):31-37.

[16] 赵云泽,付冰清.当下中国网络话语权的社会阶层结构分析[J].国际新闻界,2010,32(5):63-70.

[17] 胡钦太.中国学术国际话语权的立体化建构[J].学术月刊,2013,45(3):5-13.

[18] Astbury B.Some reflections on Pawson's Science of Evaluation:A Realist Manifesto [J].Evaluation,2013,19(4):383-401.

[19] Leeuw F L,Donaldson S I.Theory in evaluation:Reducing confusion and encouraging debate[J].Evaluation,2015,21(4):467-480.

[20] Jamal F,Fletcher A,Shackleton N,et al.The three stages of building and testing mid-level theories in a realist RCT:a theoretical and methodological case-example[J].Trials,2015,16(1):466.

[21] Deane K L.Program theory-driven evaluation science in a youth development context[J].Evaluation & Program Planning,2014,45(45C):61-70.

[22] Patton M Q.Evaluation Science[J].American Journal of Evaluation,2018,39(2):183-200.

[23] 曹霞,孙成权,吴新年.国内外科技评估工作窥见[J].图书与情报,2005(6):91-94.

[24] 申丹娜.美国科技评估的国家决策及实践研究[J].自然辩证法研究,2017,33(4):51-56.

[25] Cariola M,Rolfo S.Evolution in the rationales of foresight in Europe[J].Futures,2004,(36):1063-1075.

[26] Tyler R W.Changing concepts of educational evaluation[J].International Journal of Educational Research,1986,10(1):1.

[27] Watkins R,Leigh D,Foshay R,et al.Kirkpatrick plus:Evaluation and continuous improvement with a community focus[J].Educational Technology Research & Development,1998,46(4):90-96.

[28] 李浩志.综合评价方法论研究[J].管理工程学报,1990(4):33-40.

[29] 文庭孝.科学评价理论体系的构建研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2008,14(3):63-69.

[30] 吴钢.我国教育评价学研究的回顾与展望[J].教育测量与评价,2010(3):19-22.

[31] 蒋银华.司法评价学的思维转向[J].国家检察官学院学报,2015,23(2):3-11,171.

[32] 湯建民,邱均平.评价科学在中国的发展概观和推进策略[J].科学学研究,2017,35(12):1813-1820,1831.

[33] 汤建民.建构和发展我国的评价科学[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,40(1):227-233.

[34] 叶继元.人文社会科学评价体系探讨[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版),2010,47(1):97-110,160.

[35] 叶继元.学术“全评价”分析框架与创新质量评价的难点及其对策[J].河南大学学报(社会科学版),2016,56(5):151-156.

[36] 姜春林.学术评价学的学科体系及创建策略[J].西南民族大学学报(人文社科版),2018,39(2):225-232.

[37] 马海群.评价学的开创与奠基之作——评《评价学:理论、方法、实践》[J].图书情报知识,2011(4):122-126.

[38] 叶继元,袁曦临.中国学术评价的反思与展望[J].中国社会科学评价,2015(1):65-77,129.

作者简介:赵蓉英(1961-),女,武汉大学中国科学评价中心、武汉大学信息资源研究中心、武汉大学信息管理学院教授,博士生导师,研究方向:信息计量与科学评价、知识管理与竞争情报;王旭(1991-),男,武汉大学中国科学评价中心、武汉大学信息资源管理学院情报学专业博士研究生,研究方向:信息计量与科学评价、知识管理与竞争情报;余波(1981-),男,武漢大学中国科学评价中心、武汉大学信息资源管理学院博士研究生,研究方向:信息计量与科学评价、知识管理与竞争情报;李丹阳(1992-),女,武汉大学中国科学评价中心、武汉大学信息资源管理学院博士研究生,研究方向:信息计量与科学评价,知识管理与竞争情报;李新来(1993-),女,武汉大学中国科学评价中心、武汉大学信息资源管理学院博士研究生,研究方向:信息计量与科学评价、知识管理与竞争情报。

*本文系国家社会科学基金重大项目“构建中国话语权的评价科学理论、方法与应用体系研究”(项目编号:18ZDA325)、国家社会科学基金项目“中国学者国际学术论文影响力评价研究”(项目编号:16BTQ055)与武汉大学人文社会科学自主科研项目(受“中央高校基本科研业务费专项资金”资助)研究成果之一。

收稿日期:2019-06-05;责任编辑:柴若熔;通讯作者:王旭(1542746344@qq.com)