谭良举:“痴恋”民族民间音乐文化的人生轨迹

2019-11-19李庆忠云南省罗平县作协

■李庆忠(云南省罗平县作协)

■老骥伏枥梦不休

谭良举老师一点不像年过花甲之人。虽已退休,可总是忙得不可开交,每天还是一种行色匆匆的样子。要么深入少数民族聚居的村寨进行民族音乐研究,要么就到太液湖公园、三关楼文化广场与同在那里演唱演奏的民间艺人交流、收集、整理民族民间音乐,要么就待在自己家中吹拉弹奏各种自己制作的罗平民族民间乐器。用他自己的话说,哪里有音乐,他就在哪里。数十余载的岁月弹指一挥间,在他的内心深处有自己的得意之笔,但肯定也有不甘的叹息。回首一路走来的艺术人生,收获固然不少,但总还是有些许缺憾。

“目前,不少优秀的罗平布依族民间音乐都面临着失传的险境。比如姊妹箫,现在罗平布依族中只有两个人还能制作、吹奏它,而且还都是60岁以上的老人所能完成的。其他年轻人别说制作了,连吹都是心有余而力不足。而在民间民歌方面,也只有部分50余岁以上的老人才能唱出民歌的灵魂。”

“在多依河、八大河、九龙河一带,只有‘摩公’(布摩先生)还能用原汁原味的布依语来演唱、吟诵家族从古至今的历史变迁。在摩公之后,谁又能来弘扬并传承布依族的优秀文化呢?”

“布依族摩经是布依族文化的经典之作。我希望能尽必生所力,收集、整理、出版这些摩经精华,至少这样能使罗平布依族的瑰宝继续传承下去。”谭良举老师这样说。

老骥伏枥梦不休。如今,已经走下工作岗位的谭良举老师,尽管完全可以不管不问地安享晚年,但他却还在为自己的音乐初衷努力着。

■缘遇音乐一生痴

“我清楚地记得是1971年10月下旬的一个星期天早晨,我和隔壁邻居的两个小伙伴拉着手推车从板桥走到罗平县城赶街买竹子编农具,买了竹子装上车已是下午5点多钟,为了看电影,我把买竹子剩下的钱拿去买了3张《钢琴伴唱红灯记》的电影票,看完后已经是晚上10点钟,我们拉着手推车回到20余公里外的家里,已经是凌晨两点多钟。清晨6点钟起床去学校上课,当时我在罗平县第三中学读初二,班主任和我说:“曲靖师范学校的老师来罗平三中招艺术特长生,学校推荐你下午去学校办公室参加考试。”当时有60多人参加初试,我是其中一个,我唱了京剧样板戏《沙家浜》中郭建光的唱段“朝霞映在阳澄湖上”和“要学那泰山顶上一青松”等京剧选段,大家都选自己喜欢会唱的歌曲或者京剧选段……后来留下10多人复试。曲靖师范学校的林明珠老师叫我唱了好几段,我就把京剧样板戏《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》上面的几个主要唱段都唱了一遍。林明珠老师说:“可以了,你回去上课吧,等我们商量后再说……”我到教室上课还没有20分钟,当时罗平三中校长陈老师来通知我去填曲靖师范学校招生表……每次说起这段往事,我总是记忆犹新,语如弹出。1971年12月17日上午我接到曲靖师范学校艺师班的录取通知书,第二天就去报到。在曲靖师范学校艺师班读书3年,师从王杰岭、林明珠、张德芳、董玉遂、李声振、王仁惠等启蒙老师,系统地学习声乐、音乐理论、手风琴、作曲、美术、书法等课程。

这是谭良举老师步入音乐殿堂的机遇,因为机遇往往是为有准备的人准备的。进入师范后,在老师的辛勤哺育下,他开始了系统地学习音乐专业知识与完成相关的音乐训练,很快就成为一名优秀的音乐专业师范生。

1974年7月于曲靖师范学校艺师班毕业分配到罗平县文工团工作,任乐队队长。1984年3月,因工作需要,他被调到罗平县第一中学从事音乐教学工作。1987年9月调入罗平县文化馆从事民族民间音乐文化搜集、整理、创作和群文辅导的工作。1988年10月被借调到曲靖第三师范从事音乐教学。1989年7月重回罗平县文化馆工作。1990年6月调入罗平县文化局业务股工作。1991年2月调入罗平县文化馆任副馆长主持工作。1991年9月考入云南省文化厅职工大学音乐系读书并任班长,师从向钧治、赵丽芳、庄远莺、丁源生、金鑫、宋云耀等恩师,更加全面系统地学习声乐、钢琴、音乐理论、视唱练耳、艺术素质、和声、作曲等课程。读书期间各科成绩优秀,被学校多次评为三好学生、优秀班干部,大二时被学校聘为代课老师上音乐理论、和声课的课程。1993年7月毕业时,他放弃留校任教的机会,回到罗平。1993年8月在罗平县文化体育局工作,任办公室主任兼人事秘书科科长、局党总支委员、机关党支部书记。2004年1月在罗平县文化体育局艺术创作中心工作,副研究员。2011年4月任罗平县文化体育广播电视局艺术创作中心主任。在此期间,他先后加入曲靖市音乐家协会、任常务理事,云南省音乐家协会、云南省民间艺术家协会、云南省民族学会布依学研究会,并担任罗平县音乐家协会主席。2007年加入中国音乐家协会,成为会员。他说:“其实,会员只是个称号,不是努力与追求音乐事业的最高峰。”多年来,不管在哪个岗位上,还是在哪一级会员,他对音乐的追求从未停止过。

回顾走过的人生路,为了音乐,谭良举老师有些“痴”。

在童年时,为了能看电影《地道战》《上甘岭》《英雄儿女》等电影,也为了能听电影上的歌曲和音乐,晚上,他会背着大人跟小朋友们步行到几公里以外的其他村寨看电影,看完后和几小朋友高一脚低一脚地摸着黑回家。

罗平正月新春闹花灯,他每天晚上会一直跟着花灯队去看他们表演、听他们唱花灯,直到大半夜花灯艺人们收场,他才肯回家。

外地的宣传队、文工团来板桥镇上演出《红灯记》《沙家浜》等大戏时,他干脆不回家吃饭,饿着肚子早早就在学校操场的演出场地东看看演员们练嗓练功,西看看乐队调弦试奏等戏开演。

由于家庭困难,兄妹多,他又是长子,为了减轻父母亲的生活负担,他每天放学后削竹筷子编草席,做过水烟筒,编过簸箕筛子和粪箕,在木制车床上掣过雨伞的伞头、伞把和算盘上的珠子,割马草或砍柴卖以此来维持生计。周末和十冬腊月就到长底、以则、小河边、木特村等地背后的山上砍柴,有时还能听到布依村寨建新房乔迁新居、讨媳妇办酒席时,主人家请来民间艺人吹奏布依的公母唢呐曲牌和布依八音弹唱,在山上一个人听着远远飘来的音乐旋律会小声地哼唱几句,以至于有时候忘了自己要做的事,该砍柴回家了。

10多年前,他与艺术创作中心的人员到罗平县鲁布革布依族苗族乡浪湾村收集唢呐曲牌,请了几个精通唢呐的民间艺人吹奏唢呐,围观的群众很多,他在旁边录音,被美妙的音乐之声深深吸引以至于不小心后退时,踩到了老乡家的一条大狗的尾巴,大狗惊怒之下,狠狠地在他的小腿上咬了一大口。老乡慌忙找来草药给他止血,劝他抓紧回城打针,但他却不管不顾地坚持将所有录音弄完,才返回县城医院医治。

20多年前,他和文化馆几个同事到彝族地区勒尼朵、阿扎米彝家山寨采风,正好遇上彝族老乡家嫁姑娘的情景,因此就收集并记录了《出嫁歌》《嫁姑娘调》《离娘调》《猜谜调》《郎骑白马妹骑骡》等民歌和音乐。到女方家后,受到了热情款待,为了增强亲身体会的感受,本来从不喝酒的他豁出去了,几大杯酒后,他就醉倒在了场院边。酒醒后,他又挣扎着和老乡们一起继续喝酒,听歌记谱。中午时分,迎亲队伍离开了,他依然踉踉跄跄地追随到男方家,为的是记录独特的彝族音乐。创作了彝族舞蹈《红土情》《娶亲》参加省市会(展)演并获奖。

■在民族音乐的路上

童年时代,谭良举是跟随父母在贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义县马岭镇供销社生活,在马岭河畔长大。20世纪60年代的中国农村,缺少娱乐活动。谭良举每天和布依族小朋友一起玩耍、做游戏、学布依语、唱布依歌。他常随父母到布依老乡家做客,听唱布依歌曲、八音坐唱和布依唢呐等音乐。每逢赶场天,就去马岭大桥桥头、树林河边,听布依男女青年对唱山歌,往往听得如醉如痴。少年时代对音乐的接触正好培养了他的音乐灵魂。也许正是这样的耳闻目染,让他对民族音乐充满了爱,并一直在这条道路上无怨无悔地奔忙。

罗平是云南省著名的花灯之乡。20世纪50年代末罗平传统花灯歌舞《赞花扇》、《破四门》参加云南省专业文艺会演并获奖,其中《破四门》晋京在中南海怀仁堂演出,花灯艺术广为群众喜闻乐见。1974年7月,从曲靖师范学校艺师班毕业分配到罗平县文工团工作。他虚心向张亚森、段可孝、李保才、余世民等老师学习花灯、滇剧唱腔、音乐设计和乐器演奏,拉过二胡、板胡、京胡、小提琴、手风琴,弹过月琴、三弦、扬琴,吹过长号、中音号等乐器,很快成为罗平花灯的行家里手,多年来为文工团演出的花灯剧、滇剧、歌舞等做好唱腔设计和音乐创作。

罗平是云南省少数民族比较集中的地方,除汉族外,还有彝族、布依族、苗族等本土民族。其中,布依族的人口数量居全省第一。在做好自己本职工作的同时,他把大量精力投入到民族音乐中去。对各少数民族民间音乐文化遗产进行挖掘、搜集、整理、创作等工作。为搜集整理彝族、布依族、苗族、汉族等民歌音乐、花灯音乐、洞经音乐、器乐等做了大量工作,跑遍罗平的村村寨寨、山山水水。

■功夫不负有心人,一路走来一路歌

1976年11月作曲的双人舞《急诊》参加云南省首届青少年文艺会演,获优秀奖。

1983年12月编曲的花灯器乐曲《八步等点》,云南人民广播电台录音,在农村文艺节目栏播放。

1991年1月作曲的少儿童话歌舞剧《菟丝子告状》参加云南省少儿科普文艺会演,获综合一等奖。

1991年6月作曲的彝族舞蹈《红土情》参加云南省民族民间舞蹈比赛,获三等奖。

2001年7月作曲的歌曲《布依巧手织锦绣》参加云南省音乐家协会为罗平菜花节全国征歌比赛,获三等奖。

2005年7月作曲的歌曲《迤东明珠人间天堂》参加广西《歌海》“华彩杯”第七届全国征歌比赛,获优秀歌曲奖。

2005年10月作曲的布依族酒歌《布依米酒敬亲人》参加中国社会音乐研究院全国征歌比赛,获优秀歌曲奖。

2006年2月作曲的花腔女高音歌曲《滇东明珠人间天堂》参加中国音乐家协会、《歌曲》编辑部全国征歌比赛获精品银奖,同时被收入《世界之春·中国民族歌曲选粹》 (七)暨《中国民族歌曲演创高端选粹》,被列入大专艺术院校演唱比赛指定歌曲。

2006年11月编曲的布依族敬酒歌《当木拜老》参加云南省文化厅、云南省民委主办的“云南省酒歌大赛”获银奖。

2007年2月作曲的歌曲《锌电之歌》参加中国音乐家协会、《歌曲》编辑部全国征歌比赛获精品银奖和民歌创作优秀专家奖。

2007年11月参与作曲的花灯小戏《倒插门的老南瓜》《抚贫酒》参加云南省“星耀杯”花灯小戏电视大赛分别获银奖及入围奖。

2008年3月作曲的女声独唱《唱出布依人的心声来》参加中国大众音乐协会举办“感动中国——2008年全国首届新创歌曲、歌词大赛”获一等奖。

2009年12月编曲的布依族敬酒歌《当木拜老》参加“云南省少数民族酒歌大赛”上勇夺头冠,获得本次酒歌比赛的最高奖项之一“最佳歌曲奖”。

2009年5月作曲的歌曲《多依河水清又清》参加中国大众音乐协会全国征歌比赛,获优秀歌曲奖。

2012年10月作词、作曲的歌曲《我的家乡天成花园黄金坝》参加中国少数民族音乐学会全国征歌“我的家乡多么美”选拔活动中成功入围,获创作成就奖。

2013年6月作词、作曲的儿童歌曲《布依小丫织布歌》参加中国儿童音乐学会“唱响未来——儿歌爷爷杯”全国首届少儿歌曲创作大赛,获优秀歌曲奖。

2013年12月6日作曲、执排(自己制作乐器“姊妹箫”)的布依族民族传统乐器“姊妹箫”器乐曲《布依春早》参加云南省第8届民族民间歌舞乐展演,获银奖。

2014年8月作曲的布依族健身操音乐《布依欢歌》(布依语“布唉胆嗦”),参加云南省“七彩云南”少数民族健身操自创、自编表演比赛获一等奖,9月参加云南省第10届少数民族传统体育运动会健身操表演项目比赛,获金奖。

2014年10月作曲的布依族八音坐唱《布依族迎宾曲》《美丽罗平好地方》,应贵州省黔西南州文体广电新闻出版局特邀,罗平县民族音乐学会参加国家级非物质文化遗产“布依族八音坐唱”大赛演出,获纪念奖。

2014年12月作词、作曲、执排的布依族歌曲《党若胆》 (无伴奏女声四重唱)参加云南省文化厅举办的“云南省2014年群众文化‘彩云奖’决赛”。

2015年11月作曲、执排的布依族八音乐曲《布依水乡好地方》,参加云南省第9届民族民间歌舞乐展演,获铜奖。

除了参加各种级别的音乐比赛外,谭良举老师创作的音乐作品包括《欢腾的水乡》《娶亲》《花山会》《八步等点》《金玉满堂》《阿哥的琴音》《火把传情》《彝山日子如密甜》《淘彩米》《欢迎您到水乡来》《多依河竹筏情歌》《布依恋歌》《祭水》《同心镜》《多依河水清又清》《布依情》《故里新园》《当木拜老》《敬杯米酒表哥尝》《布依米酒暖心窝》《唱出布依人的心声来》《布依巧手织锦绣》《布依米酒敬亲人》《相思就象滩上水》《美丽的三江口》《遥远彝山连北京》《美丽罗平人间天堂》《我们是蓝色的风景线》《布依小丫织布歌》《白狼歌》三首(《边远山区越人欢乐歌》《边远山区赞美歌》《边远山区盟友歌》)等100余首脍炙人口、在当地广为流传的歌曲,有些歌曲发表于国家和省级音乐专刊上,其中《布依米酒暖心窝》《唱出布依人的心声来》《布依巧手织锦绣》刊发在云南民族出版社2013年3月出版发行的《云南民族声乐作品精选》大学声乐教材,《布依米酒暖心窝》又刊发在云南民族出版社2013年10月出版发行的《云南百年原创歌曲精选》专业书籍,让罗平歌声传遍四面八方。1995年6月为电视专题片《绿色的蝴蝶》作曲,2005年3月为布依族大型神话舞剧《太阳三姑娘》作曲。

这些仅仅是谭良举老师在民族音乐路上的点滴收获。获奖固然代表一种荣誉,但彰显的更是他在这条音乐路上执着、专注与努力的精神品质。不要小瞧这些音乐成果,在每一首乐曲中凝聚着的是罗平各少数民族的魂灵。这些魂灵共同构成了中华民族的音乐魂!每一支乐曲的背后,是谭良举老师孜孜以求和千锤百炼的实践精神所形成的,是罗平本土民族音乐文化的记录、是火鸟到凤凰的涅槃!

洞经音乐是中国很典型的具有宗教民族特色的音乐,在全国分布广泛。在距罗平100余公路的边远乡镇富乐镇,多少年来,那里的洞经艺人们一直谈演并传承原汁原味的洞经音乐,有独特的地域特点与民族特色。但长期以来,因为缺乏继承者,缺乏专业人士的收集、整理的原因,即将面临着失传险境。自1983年以来,谭良举老师花了大量的精力与时间去完成这份工作。那时没有私家车,他就坐客车去,深入到当地进行了解,寻找洞经谈演者、寻找对富乐文化有深刻记忆的老人,听他们谈演洞经、讲洞经,倾听并记录他们谈演洞经音乐、曲牌。有时在那里就是十天半月不回家,忘记了自己的家庭需要照顾、忘记了自己的身体健康和衣食住行的不易。经过20多年的不懈努力,终于在2005年主编了《罗平洞经音乐》专业书,并由中国文联出版社出版发行,为罗平洞经音乐的记录与传承奠定了坚实的基础。

除此之外,谭良举老师还主编和参编了《罗平民族民间音乐》《云南罗平布依族民族民间音乐文化》《罗平花灯音乐》《罗平布依族论文选》《罗平戏剧选》 (上下卷)等专业工具书由中国文联出版社、云南民族出版社出版发行。还撰写了论文《布依族民族传统乐器姊妹箫》《罗平布依族自然宗教音乐》《罗平布依族的公母唢呐》《罗平布依族“八仙古乐”》《谈罗平花灯及其音乐》《罗平布依族民间音乐》等大量有见地、有价值的民族音乐艺术论文,其中的《罗平布依族自然宗教音乐》一文被国家教育部人文社会科学重点科研基地的重大项目“中国少数民族宗教音乐”收录刊发在《中国少数民族音乐研究总卷·云南卷》 (2007年5月国家宗教局出版)。这些书籍和论文,为罗平音乐艺术宝库增加了无与伦比的厚度与深度。

这里不能不提谭良举老师不但是民族音乐的专业人士,还是罗平音乐界的知名伯乐。为了弘扬民族文化,他不遗余力地“传帮带”,把自己掌握的许多民族乐器与音乐无偿地传授给几个专业演奏员,并组织乐团(队)参加各种级别的演出。2013年12月6日,由他作曲、执排(自己制作乐器“姊妹箫”)的布依族民族传统乐器“姊妹箫”器乐曲《布依春早》参加云南省第8届民族民间歌舞乐展演,获银奖。

音乐发展需要一代又一代人的努力传承。多年来,谭良举老师在培养青少年音乐人才方面成果颇丰。他一直利用节假日辅导高中爱好音乐的学生学习声乐、钢琴、音乐理论、视唱练耳、艺术素质、作曲等课程,到目前已有110多人分别考入四川音乐学院、西南师范大学艺术学院、云南艺术学院、云南师范大学艺术学院及曲靖、昆明、玉溪、大理、楚雄、文山、红河、思茅、昭通、广东、江西、湖南等省内外师范艺术学院。近几年,辅导中小学的钢琴,参加云南省“希望杯”艺术大赛钢琴比赛分别获金奖、银奖数名;2007年有两名学生参加由文化部中国少年儿童文化艺术基金会等单位举办的全国青少年钢琴比赛获金奖1名、银奖1名。好的艺术苗子,遇到了谭良举老师这个知名伯乐,也就成就了他(她)人生的艺术生涯。

因为谭良举老师工作出色,2008年1月曲靖市人民政府授予“有突出贡献的优秀专业技术人才奖”,2009年11月获“曲靖市人民政府文学艺术创作政府奖”三等奖,2010年12月获“曲靖市人民政府文学艺术创作政府奖”二等奖。多年来,他屡被中共曲靖市委、曲靖市人民政府、中共罗平县委、罗平县人民政府等表彰为“文化工作先进个人”“先进工作者”“优秀共产党员”“优秀党务工作者”“扶贫先进个人”“办理提案先进个人”“村建优秀队员”“优秀辅导教师”等20余次。

■“我是荣誉布依人”

2009年,对谭良举老师来说“不一般”。这年10月,云南省布依学研究委员会在昆明召开。会上,本来是汉族的谭良举,被授予“荣誉布依族”光荣称号。这个称号,在云南省是唯一,在全国也是唯一。这是对他数十年来对布依族民间音乐所做的贡献的肯定!

罗平县是云南省布依族最集中的地方,占全省布依族数量的80%以上。也许因为自小就生活在布依族聚居的地方,一直以来,谭良举老师对布依族充满了特别深厚的感情。

“布依族是水边民族,民间音乐是他们的灵魂。他们的音乐情感温柔抒情,且音乐表现形式多种多样,我愿意永远为他们歌唱。”这是他的真实心声。

为了深入挖掘、整理布依族民间音乐,他每年去得最多的地方就是布依族聚集的村寨。有时候一去就是十天半月,与布依族村民们同吃、同住、同欢歌。每次到寨子里,他总是最受欢迎的人,随便到哪家,都能受到盛情款待。布依人民已经把他看作本民族的一员。

为了挖掘、整理、传承布依族民间音乐,他专门拜云南省民族民间音乐艺人陈自清、贵州省国家级非物质文化遗产项目传承人吴天平、广西自治区非物质文化遗产传承人李西克3位老师为师,向他们虚心学习布依族民族民间乐器姊妹箫、牛角胡、葫芦胡、月琴、脑、勒尤、螺丝笛等乐器的制作和演奏技艺,尤其是其中的姊妹箫。

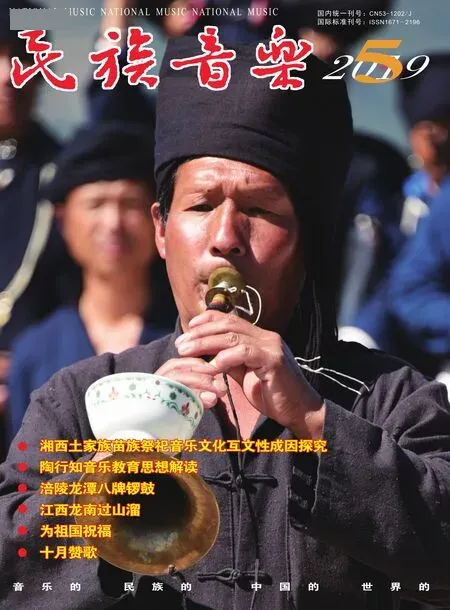

姊妹箫是最具布依特色的民间乐器。20多年前,谭良举老师到多依河沿岸布依村寨采风时发现了姊妹箫。但经过他的调查研究发现,现今罗平,唯有几位六七十岁的老人还能吹奏,这一古老民间乐器和所演奏的优美乐声面临着消失的危险。为了这一独特的民间器乐能够得到传承,他在陈自清的指导下,学会了姊妹箫的吹奏,还自己制作姊妹箫。2017年3月2日,受中央电视台15频道《乐游天下》专栏摄制组邀请,他在罗平多依河风景区拍摄《我在罗平等你》音乐专题片中详细介绍布依族民族传统乐器“姊妹箫”并亲自演奏。通过电视媒体,把这一独特的布依族乐器以及它的优美乐声展现在全国广大观众面前。

谭良举老师为布依族民间音乐的努力是全方位、多角度的、多层次的。回顾他所取得的音乐成就,很多与布依族民间音乐有关。在他所创作的音乐作品中,大部分作品是围绕着布依族的生产生活展开的。他用音乐歌颂布依族人民的伟大、用音乐赞美布依族人民的勤劳、用音乐表达布依族人民的喜怒哀乐、用音乐记录布依族人民的文化灵魂。说谭良举老师当选荣誉布依人真的是名至实归、当之无愧。

“我是真的还想再活五百年。”在深秋时节的夜晚,我和几个“民族音乐发烧友”慕名前去他家听他吹奏姊妹箫。坐在他的家里,品着醇醇的香茗,听着由他吹奏的美妙乐声,我们真是有些陶醉了。吹奏完后,他不禁突然唱出《向天再借五百年》中的这句歌词。我先是有些愕然,但随即有些明白过来:谭良举老师绝不是贪生怕死之人,他不是为人生的短促而感慨,而是为了他迷恋与牵挂的民族音乐而感叹,为了能在罗平的音乐事业中再尽自己的绵薄之力。

“对罗平当前的民族民间音乐文化来说,还有很多迫切的工作要抓紧做。”告辞时,谭良举老师对我们说:“五百年太长,只争朝夕。”这是谭良举老师至今忙碌不休的原因。