不同类型脉络膜新生血管光学相干断层扫描血管成像(OCTA)的图像特征△

2019-11-18华英彬吴培培石德鹏徐海峰

华英彬 吴培培 石德鹏 徐海峰

黄斑部脉络膜新生血管(choroidal neovascularization,CNV)可见于多种疾病,如年龄相关性黄斑变性(age-related macular degeneration,AMD)、病理性近

视、特发性CNV等,由于其管壁的高通透性,极易发生局部出血和水肿,破坏黄斑部结构,导致视力下降甚至丧失[1-3]。根据CNV与视网膜色素上皮(retinal pigment epithelium,RPE)的位置关系,CNV分为Ⅰ型(CNV位于RPE层之下)和Ⅱ型(CNV突破RPE层,生长至神经上皮层下)[4-5];有时2种类型可并存,即混合型CNV。2001年Yannuzzi等[6]提出了一种源于神经上皮层的新生血管,即视网膜血管瘤样增生(retinal angiomatous proliferation,RAP);Freund等[7]认为该种类型的新生血管是视网膜与脉络膜双重来源,并将该病变命名为Ⅲ型CNV,该型CNV发病率较低。有研究显示,该型占CNV患者的10.7%[8]。不同类型的CNV无论是既往的手术治疗,还是当下的抗血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)治疗,疗效都有很大差别[9-10]。因此,区分不同类型CNV对预后判断有重要意义。

常用于CNV诊断及分型的检查方法是荧光素眼底血管造影(fundus fluorescene angiography,FFA)及吲哚菁绿血管造影(indocyanine green angiography,ICGA),但FFA与ICGA都是有创检查,有造影剂过敏的风险;光学相干断层扫描(optical coherence tomography,OCT)可对CNV作出大致分型,但不能反映其全貌。光学相干断层扫描血管成像(optical coherence tomography angiography,OCTA)是近几年应用于临床的一种无创检查手段,其涵盖了FFA、ICGA以及OCT的所有功能,既可以显示CNV与黄斑中心凹的关系,又可以显示病变的层次,同时还可以根据异常血管的形态以及视网膜内或视网膜下液体是否存在而判断病变的活动性。因此,了解不同类型CNV的OCTA图像特征对指导临床治疗具有重要意义。本研究观察了不同类型CNV的OCTA图像特征,但因Ⅲ型CNV较少,本文仅纳入Ⅰ型及Ⅱ型CNV,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析在山东省眼科研究所青岛眼科医院就诊的CNV患者的临床资料。患者纳入标准:(1)眼底镜、FFA+ICGA+OCT检查确诊的Ⅰ型或Ⅱ型CNV;(2)OCTA可以清晰显示CNV处异常血管;(3)所有患者皆于出现明显症状1个月内就诊,且之前未接受任何治疗。OCTA检查采用德国蔡司zeiss angioplex OCTA扫描与OCT B扫描共同配准,可以观察视网膜血流和非血管结构,使用SSADA算法评估OCTA图像;在视网膜中央部分采用3 mm×3 mm×3 mm体积来可视化视网膜和脉络膜血管;将en-face像定位在病灶后,调整上下界限获取较清晰的图像。根据病变部位分别选择在视网膜浅层血管层、深层血管层、外层无血管区以及脉络膜毛细血管层的图像进行分析,并将同一剖面的B-scan像与OCTA图像进行形态学的纵向对比;不同类型CNV异常血管面积采用Image J图像分析软件进行测量。

2 结果

2.1 一般结果符合纳入标准的患者31例31眼,其中男19例19眼、女12例12眼,年龄23~84(57.8±18.2)岁。根据FFA+ICGA+OCTA检查结果,Ⅰ型CNV患者17例17眼、Ⅱ型CNV患者14例14眼。

2.2 Ⅰ型CNV患者OCTA图像特征OCTA图像显示,Ⅰ型CNV异常血管面积差别较大,为0.241~4.629(1.565±1.400)mm2,血管构型较疏松,形状多不规则,血管多粗大,分支及边缘血管吻合较少。病变部位对应B扫描图像RPE层下可见异常血流信号。见图1。

图1 Ⅰ型CNV患者OCTA图像特征。A:彩色眼底照片黄斑部黄白色病灶及硬性渗出;B-D:分别为FFA早、中、晚期,显示逐渐增强的高荧光;E-F:为ICGA,显示早期黄斑部可见异常血管,晚期点状高荧光;G-H:OCTA图像显示脉络膜异常血管(G),对应处B扫描显示RPE层下异常血流信号(H)

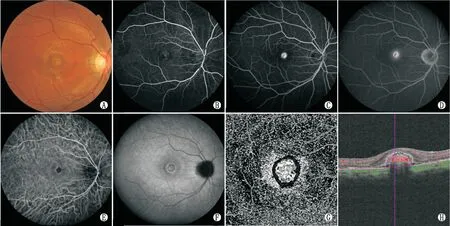

2.3 Ⅱ型CNV患者OCTA图像特征Ⅱ型CNV多呈圆形或类圆形,异常血管面积通常较Ⅰ型CNV小,为0.041~1.336(0.418±0.374)mm2;与Ⅰ型CNV面积相比,差异有统计学意义(F=8.032,P=0.008);Ⅱ型CNV多边界清晰,周围有低信号晕,呈绒球状构型,血管团边缘吻合支较多,内见相对粗短的异常血管。CNV病变部位对应B扫描可发现异常血流信号位于神经上皮层与RPE层之间。见图2。

图2 Ⅱ型CNV患者OCTA图像特征。A:彩色眼底照片显示黄斑部CNV病灶;B-D:FFA动态过程,B为早期,C为中期,D为晚期,显示黄斑部边界清晰高荧光;E-F:E为早期黄斑部低荧光,F为ICGA晚期团状异常血管;G:OCTA图像显示绒球状CNV,形态与FFA及ICGA一致,H为对应处B扫描显示异常血流信号位于RPE层上方

3 讨论

OCTA是近几年应用于临床并快速发展的一项新的无创检查手段,可以显示不同层面的异常血管形态,但受其成像原理的限制,血流速度小于或超过一定范围的血管不能被检测到,即不是所有的CNV皆可在OCTA图像中清晰显示,因此本研究仅纳入经血管造影证实CNV存在、并且OCTA图像中可清晰显示血管形态的患者资料进行分析。另外,因Ⅲ型CNV(RAP)病例较少,本研究没有将其纳入。

目前,CNV的诊断主要还是依靠FFA与ICGA检查。但相关报道已经证实,OCTA在CNV的诊断和随访观察中与传统的多模式成像具有良好的一致性,甚至优于FFA与ICGA[11-12]。I型CNV,相当于隐匿型CNV,在FFA中表现为无源性渗漏或纤维血管性色素上皮脱离,只是根据造影过程中荧光素渗漏的形态与过程而确定,并不能清楚显示异常血管形态;ICGA有时在病变早期可以显示部分异常血管形态,但如果水肿或出血较厚、激光依然不能穿透,也只能依靠晚期的高荧光确定CNV的存在,而OCTA可以清晰显示异常血管的构型、大小。在本组病例观察中,对于Ⅰ型CNV,OCTA优于传统的造影检查;Ⅱ型CNV,即经典型CNV,通常FFA可以清晰显示其大小及形态,OCTA所显示的CNV形态与FFA完全一致,对其中的异常血管形态显示优于FFA。两种类型的CNV比较,Ⅰ型CNV较Ⅱ型CNV面积大、血管密度低,形态不规则,血管团边缘的吻合支少,上述特点与Farecki等[13]对不同类型CNV的OCTA分类描述特点相符。OCTA 所显示的两种类型CNV形态的不同,考虑与CNV生长的微环境及病程有关。研究发现[14],Ⅱ型CNV比Ⅰ型CNV的OCTA检出率高,CNV是一个动态发展过程,在不同阶段可能有不同形态,病史越长,CNV血管密度越低;而病史较短者,CNV中血管结构越浓密。本组病例中Ⅱ型CNV血管密度高或许与该型病灶位于视网膜神经上皮层下、患者易于早期感觉到临床症状、早就诊有关;而Ⅰ型CNV位于RPE层下,早期对视功能影响较小,至出现临床症状时可能已存在较长时间。

总之,本组病例发现Ⅰ型CNV的OCTA表现为血管构型较疏松,形状不规则,面积较大;Ⅱ型CNV表现为血管分支浓密,多呈圆形或类圆形,面积较小。但本组病例数较少,亦未精确分析血管密度,需以后积累更多样本、具备精确分析血管密度的软件后才能得出更精确的结论。同时 OCTA提供了一种新的工具,可以动态观察CNV的发生发展过程,为进一步深入研究CNV的发生发展机制提供更多信息,从而有助于更多患者得到个性化的有效治疗。