全面二孩背景下城乡生育状况比较研究

——以天津市为例

2019-11-18杨华磊吕世辰

杨华磊,吕世辰

(山西师范大学 社会学与法学学院,山西 临汾 041004)

一、问题的提出

近年来,我国生育水平持续下降,与低生育率相关的少子化、老龄化、劳动力短缺、性别比失衡等问题成为人口发展的主要障碍。[1]2016年正式实施“全面二孩”政策以来,我国人口生育呈现缓慢下降的态势,在1500万到1800万之间波动,人口总量仍然处于相对平稳的增长期,“出生人口中二孩及以上出生人数和比重明显高于一孩”[2]。当前,中国年出生人口数量受趋势性因素和阶段性因素的共同作用,前者导致出生数减少,后者推动出生数增加。随着时间的推移,阶段性因素不断消减,趋势性因素将逐渐成为决定人口出生形势的决定性因素。[3]因此,伴随着育龄妇女人口的减少以及生育意愿和婚育文化的根本性变迁,我国的内生性低生育趋势值得警惕。[4]

中国的城乡二元结构特征明显,加上以往计划生育分类指导,城乡政策生育要求不同,因此生育水平也一直存在明显的城乡和地区差异。[5]在农村地区,30岁以上有生育意愿的农村育龄夫妇基本都已生育二孩。随着国家对农村问题重视程度不断提高,市场化和城镇化进程的深入以及城乡一体化进程的加快,农村居民受到现代生产方式与生活方式的影响,30岁以下年青一代农民的生育观念已发生转变。可以说,中国的人口发展正处在十字路口。

东部发达地区的市民和农民引领着我国的生育潮流,他们的生育意愿和行为是中国人口生育的“马首”。天津作为东部发达地区主要城市之一,具有一定的代表性。截至2017年末,天津市人口数为1556.87万,人口出生率7.65‰,远低于国家平均生育率12.43‰,人口生育已经处于极低水平。[6][7]然而,天津市2017年度出生人口总量为11.93万人,较上年增加0.47万人,全市出生人口中二孩占比43.85%,与2016年相比明显提高。[8]出生人口以及二孩人口出生数量的上升,是外部政策因素刺激的阶段性反弹还是居民生育观念与生育意愿的真实反映,尚有待研究。为此对天津市城乡居民二孩生育状况进行比较分析与研究非常必要。这不仅有利于了解我国人口生育“先行者”的生育趋向和取向,也有助于了解我国发达地区城乡人口生育的实际情况,更有利于总结城乡人口生育的特点。

二、研究设计

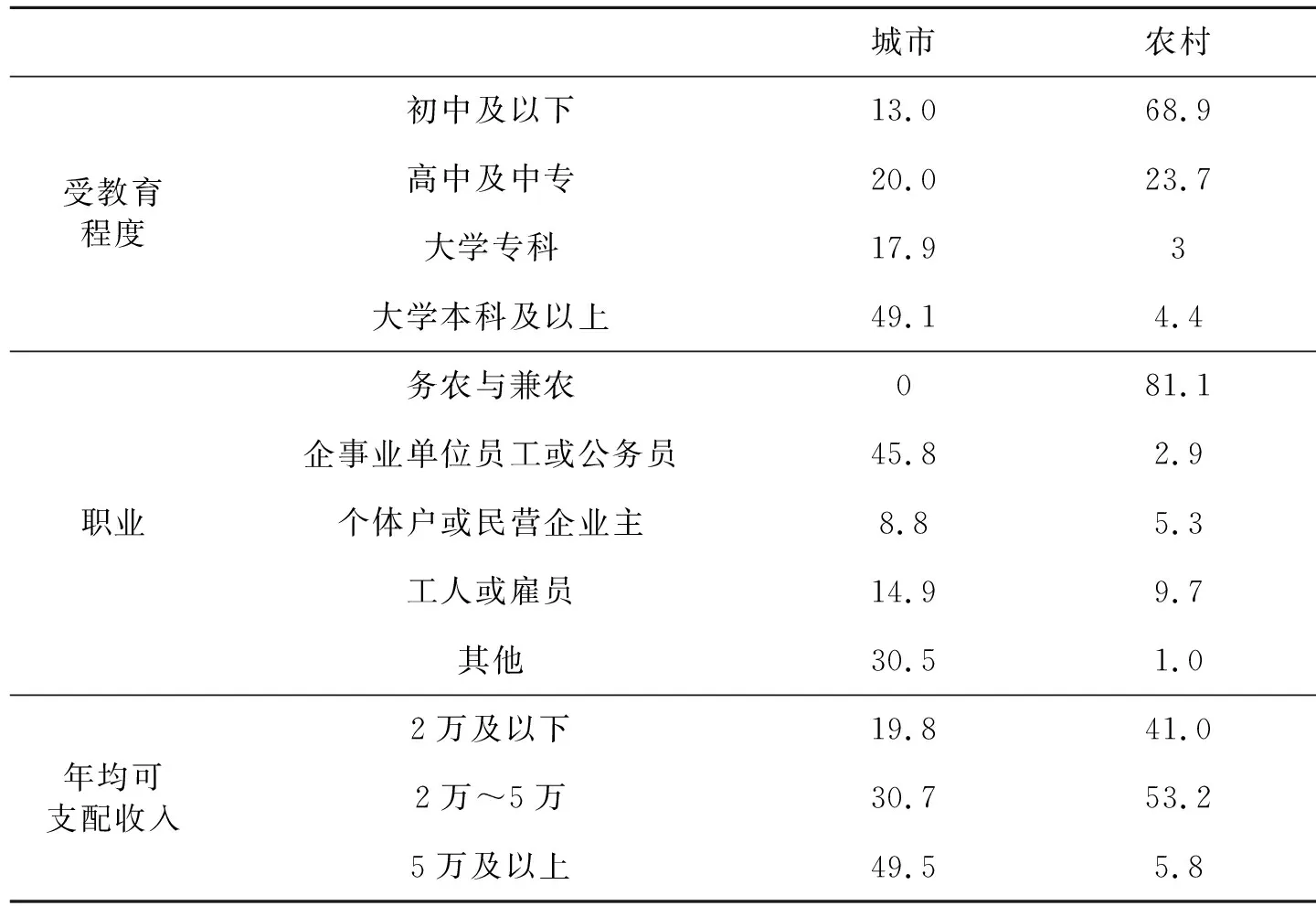

本研究主要采用城乡比较的方法来分析城乡居民生育状况,调查样本群体为已生育的18—49岁城乡育龄夫妇。笔者分别在天津市区和周边郊县发放《城乡居民生育状况调查问卷》1100份,其中城市问卷发放550份,收回有效问卷509份,有效回收率92.5%。农村问卷发放550份,收回有效问卷476份,有效回收率86.5%。如表1所示:

表1 城乡样本基本情况对比(单位:%)

城市样本年龄的平均值为35.2岁,农村样本年龄的平均值为36.7岁,两者的标准差分别为5.9和7.2,相差不大。这说明城乡样本群体在年龄结构上具有相似性,有助于城乡之间的比较研究。表1还显示出天津地区城乡样本在社会经济层面的差异性,主要是受教育程度、职业和年均纯收入这三个指标。首先,在受教育程度上,城市中接受过大学及以上教育的样本达到了67%,而农村样本的这一比例仅为7.4%。其次,职业上的差异主要体现在务农与兼农这一指标上,农村样本中这一指标的比例超过了80%。城市样本中的职业分布相较农村来说,分布更显均衡,说明了城市就业机会的多样性。再次,天津城乡居民收入存在很大的差距。国家统计局数据显示,2017年全国城镇居民人均可支配收入为36396.19元,农村居民可支配收入为13432.43元。[9]根据样本中的数据,天津地区无论城市还是农村都基本达到或超过了国家平均水平。

三、城乡居民的生育现状对比

(一)城乡居民生育行为对比

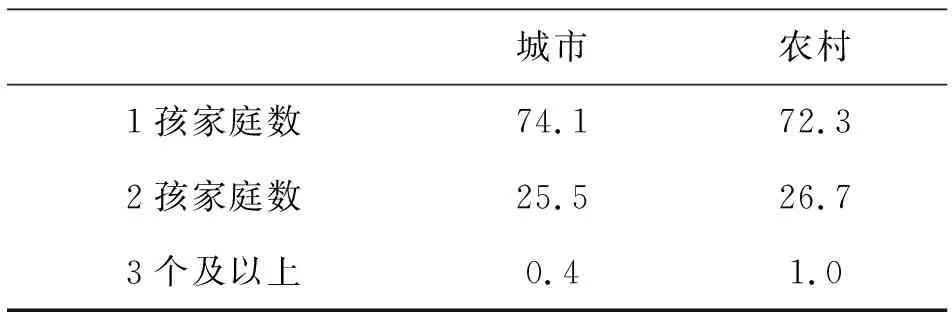

如表2所示,在现有子女数方面,城乡样本群体的比例分布呈现出很近的相似性,其中一孩家庭的比例都达到70%以上,城乡二孩家庭的比例分别为25.5%与26.7%,多孩家庭的比例非常小。天津市城市及乡村的一孩家庭比例与多孩家庭比例基本一致,呈现了趋同化的生育特点。

表2 城乡生育行为对比(单位:%)

男女性别比方面,城乡差异非常明显,调查显示城市地区为101.6,而农村则为120.1。按照一般标准,男女性别比的标准值在103~107之间,可见天津市城市地区男女性别比低于标准值,而农村则大大超过标准值。根据对男女性别比的加权计算,总样本性别比为110.4,与官方公布的天津市男女性别比111.1相差很小,也在一定程度上验证了本次调查数据的可信度。城市居民初育年龄为27岁,农村居民初育年龄为23.9岁。2017全国生育抽样调查中数据显示,全国初育年龄为26.9岁。与之相比,城市居民基本保持一致,农村居民则偏小。城市一孩与二孩生育间隔为6年,农村为8年,两者相差2年。通过对比可以发现,天津市农村地区居民有更小的生育年龄,并且拥有更长的生育周期。

(二)城乡居民对生育现状的满意度对比

调查结果显示,城市居民对生育现状的满意度为77.8%,而农村居民的满意度为67.6%,两者相差10个百分点,差异较为明显。通过对城乡样本基本状况的比较发现,城乡两个样本群体在家庭结构上非常接近,一孩家庭的比例都达到了70%以上。因此,对于“生育现状是否满意”这一指标也体现了天津地区城乡在生育观念上的细微差别,即城市家庭可能会对一孩生育现状更为满意。

对城乡居民生育现状满意度的进一步细化,结果显示,城市一孩家庭的满意度达到了74.4%,多孩家庭的满意度达到了87.6%。同时,农村一孩家庭的满意度为61.6%,多孩家庭的满意度为83.3%。由此可以看出,城乡家庭对于生育现状的满意度的主要差异还是集中在一孩家庭上面。也就是说,相对于城市家庭而言,农村家庭也许有更强烈的二孩生育意愿。

(三)城乡一孩家庭对二孩生育意愿的比较

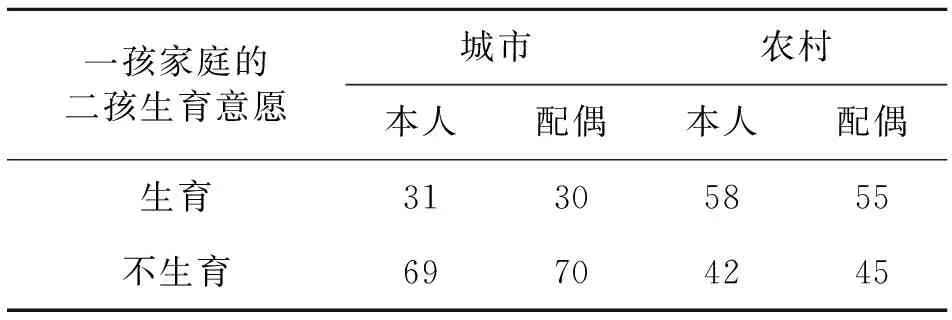

调查表明,在城市的一孩家庭中,夫妻双方同意生育二胎的比例为30%左右,而农村一孩家庭同意生育二胎的比例为55%左右,相差25个百分点。这说明相比城市一孩家庭,农村一孩家庭有更强烈的二孩生育意愿,这也与上文分析结果相符合。但是,生育意愿并不能等同于生育行为[10],两者之间还存在许多抑制因素。

表3 城乡一孩家庭二孩生育意愿对比(单位:%)

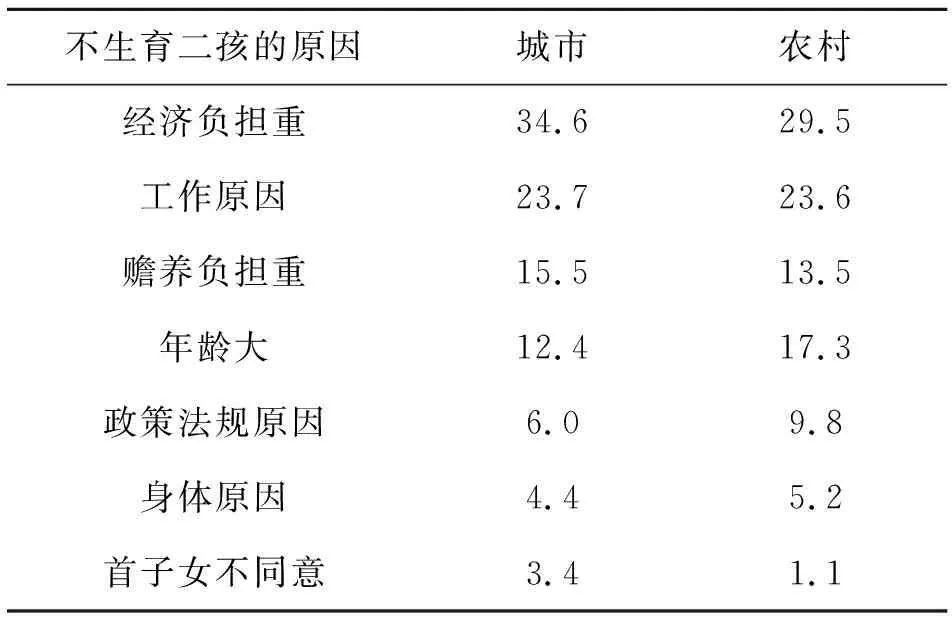

从表4中可以看出,无论市民还是农民,影响二孩生育意愿的因素基本相同。“经济负担重”与“工作原因”为二孩生育意愿的最主要抑制因素。“赡养负担重”这一指标的比例在15%左右,笔者认为这主要是自上世纪80年代开始实行独生子女政策后,导致在目前的家庭中夫妻双方均是独生子女或者一方为独生子女的比例大大增加。这在本次调查中也体现得尤为明显,其中城市夫妻均为独生子女或一方为独生子女的比例接近70%。这也就变相增加了一个家庭的养老压力,使得夫妻双方不得不在照顾老人方面抽出更多的财力与精力。“年龄大”这一指标也占有相当的比重,这一方面是因为年纪过大错过了最佳的生育年龄;另一方面可能也是从抚养的角度考虑,即担心父母年龄过大照顾子女时会力不从心。曾经对居民生育意愿有重大影响的“政策法规原因”,由于2013年后计划生育政策的逐渐松绑,其对于城乡居民生育意愿的影响也在减弱。

表4 城乡家庭不生育二孩的原因对比(单位:%)

(四)城乡性别偏好的对比分析

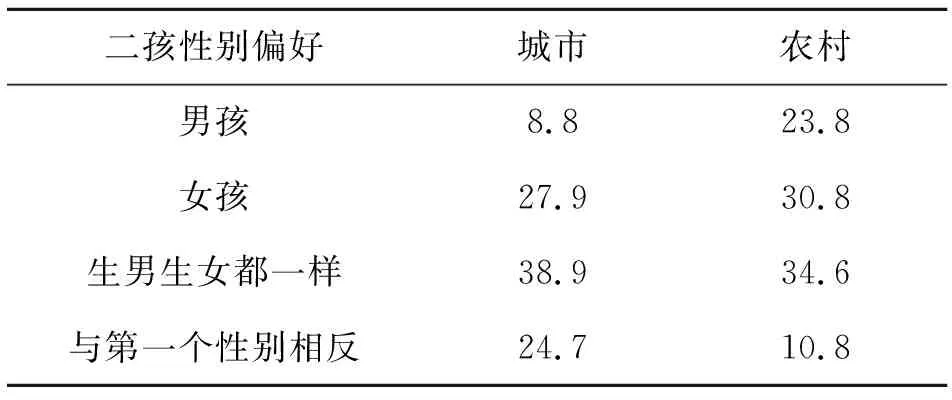

表5的结果表明,农民在生育二孩性别选择上具有男性偏好。二孩选择生男的农民比市民高15%,而且这一指标还是在农民生育孩子性别比高达120.1的基础之上。可见,农民的偏男倾向比较严重。在二孩生育选择生“女孩”和“生男生女都一样”这两个指标方面,市民与农民的选择相近。在回答二孩性别与第一个孩子性别相反这一问题中,市民同意的为24.7%,表明还有四分之一的市民希望儿女双全,而农民选择这一指标的只有10.8%,表明农民仍隐藏着偏男倾向。

表5 城乡二孩性别偏好的对比(单位:%)

在“是否同意男性入赘”这一看法上,市民持肯定和否定的人数基本持平,而农民中不赞成的比例高达69.5%。在“女性是否可以参与家庭财产分配”这一看法上,农村样本中不赞成的比例更是达到74.6%,根据具体情况确定的只有8.4%,市民中同意的占62.8%,根据具体情况而定的占回答市民总样本的30.5%。这两个指标也能够在一定程度上对城乡的性别偏好差异提供一些解释。

(五)城乡子女照看方式与支出负担程度对比

由表6可知,城乡在孩子的照看方式上基本一致。由夫妻双方父母照看的比例都在70%左右。城市样本中由本人或配偶照看的比例略大于农村样本,多出7.2个百分点。这可能和城市中外来迁移人口的比例更高有关,他们由于种种条件的限制,只能由夫妻照看孩子。并且,城市中的社会性抚育机构相比农村更加完善,也可以为孩子父母分担一部分压力。城市居民和农民由亲戚照看孩子的比例都很低,市民中有一些家庭由保姆照看孩子,但比例也很小。

表6 孩子照看方式的城乡对比(单位:%)

从表7的结果可以看出,在孩子教育支出方面,农民和市民觉得负担比较重的比例基本持平,农民比市民高出1.1%;觉得负担一般的农民和市民也基本持平,农民比市民高出1.1%;感觉子女教育支出负担比较轻的市民比农民高出2.2%。在子女日常消费方面,觉得负担重的农民比市民高2.5%。觉得负担一般的农民比市民高3.9%。觉得负担轻的市民比农民高6.4%。需要强调的是,这里所说的是主观感受,而不是实际消费数。在实际消费数量方面,市民子女的开支还是高于农民的。总体上看,在对子女的支出负担程度上,城市样本和农村样本有非常相似的概率分布。结合表6的结果,可以在一定程度上说明天津市城乡居民在孩子的养育方式和支出方面具有趋同的倾向。

表7 城乡居民对孩子养育成本负担程度的对比(单位:%)

四、结论与讨论

通过以上分析,可以得出以下结论:第一,城乡居民总体家庭结构基本一致,一孩家庭都达到70%以上,多孩家庭的分布也呈现出很高的相似度。农村男女性别比大大高于城市,农村居民初育年龄更早,且二孩间隔时间更长。第二,城乡家庭对生育现状满意度差别较明显,差异主要体现在城乡一孩家庭对生育现状的满意度上,农村一孩家庭满意度低于城市一孩家庭,但多孩家庭满意度基本一致。第三,农村一孩家庭相较城市家庭有更强烈的二孩生育意愿,影响城乡二孩生育意愿因素大体相同,主要是经济社会因素,政策法规因素的影响正在减弱。第四,城乡二孩性别偏好差异较明显,农村家庭有更强烈的男性偏好。第五,城乡家庭的孩子照看方式及养育孩子的支出负担程度基本一致,体现了城乡趋同的倾向。

总体而言,天津市居民总体生育意愿偏低,在城市居民中体现得尤其明显。城乡两地男女性别比差异明显,且农村地区表现出更强烈的二孩生育意愿和男性偏好。对于上述差异,笔者认为这是由于传统生育观念与生育文化的惯性作用所导致的,这也恰恰反映了我国的城乡差异。但是,伴随城市化不断发展,经济社会不断进步,城乡差距会逐渐缩小。在城乡家庭影响二孩生育的抑制因素、城乡家庭照看孩子的方式和孩子的养育支出负担程度方面,我们又可以看到城乡有趋同的倾向。

未来我国的计划生育政策既要考虑到城乡生育与社会经济环境的适应性,也要考虑城乡差异,做到城乡兼顾、统筹发展。首先,针对城市居民生育意愿偏低的社会现实。我们应增加社会保障力度,完善老年人养老体系,使老有所养,减轻居民养老负担;其次,应加大投资力度,投资兴办公立婴幼儿抚育机构,加强婴幼儿教师的队伍建设,减轻城乡居民婴幼儿抚育压力;再次,鼓励女性就业,为女性就业创造更多机会,从而增加居民经济收入,提高居民的收入水平;复次,对于生育二孩的家庭给予一定的优惠政策,比如给予经济补贴或奖励,在居民工作生活的其他方面给予照顾等。切实做到减轻居民的养老压力与经济负担,改善城市家庭的养育条件,逐渐地提高城市居民的生育意愿。同时,针对农村居民有更强烈的生育意愿,我们应该积极引导,从农民的家庭生活方面入手,使得农村居民的生育意愿转化为实际的生育行为。另外,应加大农村教育投入力度,努力提高农村人口质量,针对农村居民男女性别比严重失衡的情况,应提高女性地位,加大科学育儿观念和国家生育政策的宣传力度,积极构建现代化的生育文化与家庭文化。