中国丝绸术语英译与文化研究

2019-11-18曾繁健

曾繁健,潘 星

(江西理工大学 外语外贸学院,江西 赣州 341000)

中国丝绸历史悠久,最早的故事史料汇编的《尚书·禹贡》中有“桑土既蚕”“厥贡漆丝”的记载。《史记》中亦有《五帝本纪》和《大宛列传》等篇章提及丝绸,“记述了丝绸的发明与发现,详细记述了张骞出使西域的历史史实与凿通丝绸之路的伟大贡献,还记录了上古至汉朝初期人们使用、流通、交换丝绸的各种情况”[1]。丝绸具有社会功能,是“分尊卑、别贵贱”礼仪制度的的标志之一,王公贵族才可着丝绸,平头百姓一般穿棉麻衣物。丝绸除作为衣着服饰外,还可充当一般等价物,具有支付酬金、借贷和交换等功能。沈从文[2]在《中国古代服饰研究》中提到:“(汉时丝绸)生产除一部分供官用,其余大部分供上层和西北各民族及国外作为特别商品或礼品。”此外,“丝绸被广泛运用于佛教领域,成为表达崇敬的特殊礼仪品”[3],如藏地的佛堂、佛衣、法器包装和道家的道袍均大量使用丝绸。明清时期,政府将大量的丝织品赏赐给西藏地方政府、各大寺庙及藏传佛教各教派的大活佛[4]。如此一来,丝绸便被赋予了宗教色彩,逐渐从生活用品演变成文化传播的载体。此乃丝绸自身功能在中国的演进过程。

至于丝绸在世界范围内的传播,张骞出使西域归来后,得知蜀中细布为商人由身毒(印度)转入中亚,此时丝绸已经西传。“silk”一词源自拉丁语“sericum”,后演变为“seoloc”与“sioloc”这两个古英语词汇。在古代希腊罗马文献记载中,中华民族因丝绸贸易为西方所知,被称为“赛里斯人”(Seres)。公元前5世纪,希腊作家克泰西亚斯(Ctesias of Cnidus) 的作品中出现了赛里斯人的身影,赛里斯人和作为“丝绸之国”的赛里斯国( Serica) 成为西方作家笔下的主角[5],彼时西方世界对中国怀有乌托邦式的想象。18世纪中叶至20世纪,中国沦为“衰败、腐朽、停滞”的代表。Chinee(《中国佬》)这一诗歌对中国人发出尖刻的诘问:“Do you prefer your characters/ To our modern signs?/ Embroidered satins to our tweeds?(你是要你们的方块字/还是要我们的现代语符?/要你们的绣花绸缎,还是要我们的机制粗花呢?)”“方块字”与“绣花绸缎”此时便是发展停滞、生产能力低下的时代产物。第二次世界大战后中国变成“红祸”与“世纪经济复苏的引擎”等褒贬共生的形象[6]。丝绸作为中国的重要符号,在此过程中亦难逃被他者贴上标签的命运,丝绸术语英译的研究有利于西方世界对中国形象的重建。

1965年国家纺织工业部制订了《丝织品分类定名及编号》,现代丝织品按照组织结构、材料、工艺、外观及用途可分为十四大类,且这一分类定名沿用至今。笔者之所以研究现代丝绸术语的英译,一则中国丝绸文明历史悠久,品种演变更新较快,古代丝织品类别与命名比较繁杂混乱,故笔者在此主要讨论目前纺织界分类达成一致的现代丝绸术语的英译;二则“丝织品的薄如纱、轻如罗、华如锦、光如缎、茸如绒,风格不一。再加上嗅之有微香,闻则‘丝鸣’窸窣,实是典雅高贵,美不胜收”[7],每种丝织品因其织法、纹理各异而各有千秋,遗憾的是西方学者和译者鲜有对中国丝织物进行细致分类,翻译时甚至直接省略织物的通名,如此一来难以传达织物或飘逸灵动,或璀璨夺目,或文雅素洁的美感;三则丝绸所承载的文化意义重大,但可惜的是许多丝绸术语的英译存在“硬译”现象,很难传达自身的文化意义。即使是在丝绸研究方面具有较高权威的中国丝绸博物馆,英文版网页依然存在许多问题。综上,中国丝绸术语英译和文化研究尤为必要,这是重塑当代中国形象的有效途径。

1 社会符号学理论

现代符号学奠基人之一的查尔斯·莫里斯在《符号理论基础》中指出:所有的符号都是由三个部分组成的实体,即符号载体、符号的所指及解释者。这三部分之间的关系构成符号学三个方面的意义:1)言内意义,即符号相互之间的关系所体现的意义;2)指称意义,即符号与所指对象之间的关系所体现的意义;3)语用意义,即符号和解释者之间的关系所体现的意义[8]。具体而言,言内意义指语音层面上的平仄、双声、谐音双关等,词汇层面上的叠词、重复、拈连等修辞格的使用,句法层面上的语序、句子成分之间的关系、句子结构的松散或紧凑等。指称意义是词确切的字面意义,也是使用频率最高的意义。语用意义是符号与其诠释者之间的关系所体现的意义,包括表征意义、表达意义、社交意义、祈使意义和联想意义,均与社会文化教育因素关系密切[9]。符号学将翻译研究带到一个更加广阔的境地,即文化的比较与研究,使翻译研究能全面地描述翻译的非语言因素。由于本文主要探讨丝绸术语的英译,故重点考虑其英译的指称意义和语用意义。

2 当前丝绸术语英译问题

笔者查阅中国丝绸博物馆与美国大都会博物馆官网展品信息,发现目前丝绸术语英译存在译名不统一、音译的滥用与文化的漏译等问题。本文将分别阐释以上问题,并参考《红楼梦》霍杨译本与相关英文文献,提出具体的解决方法。

2.1 译名不统一

中国丝绸博物馆在翻译缂丝译名时选择音译法,将其译为“kesi”。美国大都市博物馆则主要采用音译加解释的方法,多译为“Tapestry-woven(kesi) silk and metallic thread”“Silk and metallic thread tapestry weave (kesi)”或“Tapestry-woven (kesi) silk”。

缂丝亦称“刻丝”,是以生蚕丝为经线,彩色熟丝为纬线,采用通经断纬技法织成的丝织物,有雕琢镂刻之效果,富双面立体之质感。该类织物多作清朝皇袍和皇后皇妃的吉服,制作工艺极其复杂,花费时间较长,华贵无比,故有“一寸缂丝一寸金”之说。《红楼梦》中多次出现该类织物,以此凸显贾府的显赫地位,杨霍多译为“silk tapestry”。“tapestry”意为:“A piece of thick textile fabric with pictures or designs formed by weaving coloured weft threads or by embroidering on canvas, used as a wall hanging or soft furnishing.一种以彩色纬线织就或刺绣而成的厚织物,带有图案纹饰,用作壁挂或室内装饰品。”(本文英文解释均取《新牛津英汉双解大词典》,后同)该词虽表现出织法,却未指明材质,有损语用意义,因此基于缂丝的织法与价值千金的语用意义,其译名可统一为“silk tapestry”。译名不统一除上述的缂丝外,目前有绫、绨、绸等丝织物等存在这一问题,此处不一一列举。

2.2 音译的滥用

目前存在许多丝绸术语英译采用音译法的现象。音译法按照原译品的发音直接译出,近些年来广为流行,常运用于翻译实践中。然而,大部分西方受众很难理解汉语拼音,一则不知如何发音,二则很难体会其中的文化内涵。笔者在查阅中国丝绸博物馆官网英文版时,发现该馆共列举了九类丝织物与四类染整工艺,其中有四类织物与两类工艺术语英译采用音译法,分别是罗(luo)、缂丝(kesi)、锦(jin)、织锦(zhijin)、绞缬(jiaoxie)与夹缬(jiaxie)。前四类均为丝织物,绞缬和和夹缬则是织物的印染方法。这般音译,仅凭汉语拼音的组合,外国读者怎能真切体会到罗的轻盈、缂丝的富丽、锦的华美、绞缬和夹缬的工艺之美?

再如《红楼梦》第十八回出现的“‘富贵长春’宫缎四匹,‘福寿绵长’宫绸四匹”缎类与绸类织物,霍译为“four lengths of ‘Fu Gui Chang Chun’ tribute satin;four lengths of ‘Fu Shou Mian Chang’ tribute silk”[10]。译者对“富贵长春”与“福寿绵长”这两个极具中国文化内涵的词汇选择音译,实则未传达出中国特有的文化。此则英译可参考杨译的“four lengths of Imperial satin with designs signifying wealth, nobility and eternal youth; four lengths of silk with designs signifying good fortune and long life”[11]。这四匹宫缎与宫绸乃皇妃元春省亲时赐予贾母的礼物[12]。“富贵长春”意为“富裕长寿”,明清花钱吉语释为“福气如海之阔,寿诞追山之高,权贵如日中天,金银富甲十方”。“福寿绵长”亦是恭祝长辈多福长寿之辞。中国自古便有“五福”之说,《尚书·洪范》记载道“一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命”,杨译准确表现出中国人对长寿富贵、吉祥多福的追求。

2.3 文化的漏译

丝绸文物名称结构一般分为两种类型:一为通名,二为属性名加通名。笔者查阅美国大都会博物馆与中国丝绸博物馆展品信息,发现有些展品英译漏译了织物属性名或通名,导致织物文化缺失。例如美国大都会博物馆的丝绸展品“双狮凤凰纹漳绒椅垫(Chair strip with phoenixes)”,其中“双狮凤凰纹”为属性名,起修饰作用,“漳绒”为通名。该译名虽传达了织物的基本信息,却未传达其材质与文化内涵。此外既然是双狮凤凰纹,为何只译凤凰,却不译双狮?狮子原产于西亚与非洲,通过进贡或贸易的方式传入中国,战国时称狮子为“狻猊”,其乃百兽之王,是权利与威严的象征。元明两代狮子纹为官阶等级的标志,当时一品与二品武官所用玉带板与官服补子皆用这一纹饰。古人视凤凰为神鸟,许慎在《说文》中称其“出于东方君子之国家,见则天下大安宁”,寓意吉祥。双狮纹与凤凰纹在中国古代服饰中应用颇广,这般“厚此薄彼”,实则指称意义不完整,缺失了双狮纹的语用意义。

又如“明万历五毒纹纱罗(Panel with the five poisonous creatures)”,仅译了属性名,漏译了通名。此外,将“五毒纹”译为“five poisonous creatures”,实则未完全表现出“五毒纹”这一纹饰所蕴含的文化内涵。“五毒”指的是蝎子、蟾蜍、壁虎、蜈蚣、蛇这五种毒物。据说画有此种纹样的物件,摆在家里有辟邪镇宅之神效,挂在产妇屋内,有求子多福的寓意。身着“五毒纹”的服饰是中国端午时节的习俗,中医中素有以毒攻毒的理论,端午乃一年中阳气至盛之日,以“五毒”的“毒”来辟邪消灾,以期达到百毒不侵的功效,此乃“五毒纹”的真正意义所在。故其英译应改为“Pattern of five poisonous creatures as talisman”,方能表现出五毒纹辟邪驱灾的语用意义。

3 现代丝绸的分类与术语英译

目前翻译界有些丝绸术语英译已达成基本统一,如以“brocade”指示“锦”,“satin”指示“缎”,“gauze”指示“纱”,“crepe”指示“绉”,“velvet”指示“绒”,“tough silk”指示“绢”,“habotai”指示“纺”。本文主要研究译名未达成一致或译法不当的术语英译,因此不再赘述以上术语的英译。笔者从《红楼梦》霍杨译本与英语文学作品找寻绫、罗、绡、绨、葛与绸这六类织物译名的借鉴译法,辅之牛津英语词典与词源学,以优化这六类织物术语的英译,务求兼顾指称意义与语用意义。

3.1 绫类织物

例1:霍将“白绫细折裙(《红楼梦》第二十六回)”译为“a closely pleated white satin skirt”,杨则译为“pleated white silk damask skirt”。

例2:For, velvet Dawn and damask Eve, /And night with stars o’erstrown, /Afar from harried hours that grieve[14].霍杨多将绫译为“damask”,该词意为“A rich, heavy silk or linen fabric with a pattern woven into it, used for table linen and upholstery (一种织有图案的厚重丝绸或亚麻织物,用作桌布和室内装饰品)”。

例2摘自澳大利亚诗人E. J. Brady (E·J·布雷迪) 的诗歌TheLake(《湖》),以“damask”形容夜晚,指夜幕四合,点点星光闪烁,似若冰凌之纹。该词源自中世纪的拉丁文“damascus”,意为“大马士革城(今叙利亚)”,该地盛产革缎,当时众多商队从波斯伊利汗去往欧洲,必经此地。绫采用斜纹组织或变化斜纹组织,霍杨英译与“绫”指称意义有一定差距,故为突出绫的纹理特征,笔者认为这一术语的英译可借鉴学者郦青等[15]的观点,再译为“twill damask”。美国大都会博物馆官网亦有将绫类织物译为“Twill Damask with Paired Birds Floral Pattern”,以“twill damask”指示“绫”,指称意义与“奢华”的语用意义兼备,合情合理。

3.2 罗类织物

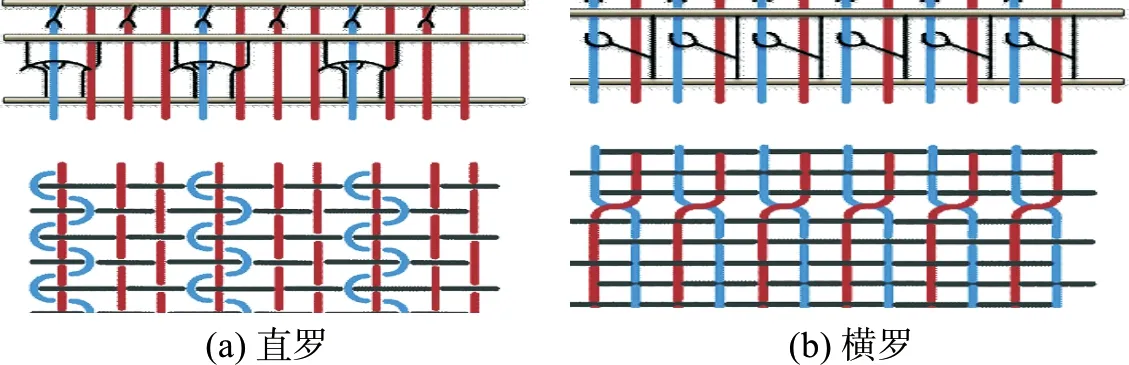

《说文》曰:“罗,以丝罟鸟也。”罗最初是捕鸟的网,后指全部或部分采用条形绞经罗组织的丝织物,质地轻薄,丝缕纤细,经丝互相绞缠后呈椒孔形,有“椒孔曰罗”之描述。《白帖》曰“蝉翼,罗名,谓罗之轻薄状似蝉翼者”,所指的便是唐代的蝉翼罗。罗有横罗与直罗之分,绞纱孔沿经向排列者为直罗(图1(a)),如帘锦罗;绞纱孔沿纬向排列者称横罗,如杭罗(图2(b)),现代的罗多为横罗[16]。

图1 罗类织物的结构Fig.1 The fabric structure of grenadine

罗在民间使用亦相当广泛,《红楼梦》也是如此,其中亦不乏罗类织物的描写。

例3:霍将“两匹罗(《红楼梦》第二十七回)”译为“two lengths of chiffon”,杨则译为“two rolls of silk”。

罗的译名目前还未达成一致,霍偏向将“罗”译为“chiffon”,但该词意为“A light, transparent fabric typically made of silk or nylon (一种轻薄透明的面料,通常由丝绸或尼龙制成)”,多译为“雪纺”,雪纺属于纱类织品,用其来指示罗类织品不大妥当;杨则倾向笼统译为“silk”,指称意义不明。因罗由纱罗组织组成,纱罗组织是指由地、绞两个系统经纱与一个系统纬纱构成经纱相互扭绞的织物组织,笔者拟译为“leno-weave silk”,其中“leno”意为“An openwork fabric with the warp threads twisted in pairs before weaving (一种镂空织物,经编线在编织前成对绞合)”,旨在突出罗的织法特征。后在SpecialistYarnandFabricStructures:DevelopmentsandApplications(《专业纺纱与织物结构:发展与应用》)一书中发现“Grenadine is a fine leno-weave mesh. It is usually categorized as an all-over leno-weave, but various different patterns can also be formed”[17]。其中“grenadine”意为“Dress fabric of loosely woven silk or silk and wool (编织松散的丝绸或丝绸与羊毛混合的面料)”,一说该词本指“grained silk”,“grained”源于19世纪中期的法语词汇“grenu”;一说该词产生于1851年,起初表示“轻薄丝织物”,可能源于1498年哥伦布发现的西印度群岛中之一的岛“Grenada(格林纳达)”。此外“mesh”意为“网(可用于捕鱼)”,正符合罗最初用于捕捉动物的用途。综上,笔者以为,“罗”的术语英译可以统一为“grenadine”,既突出该类织物的织法工艺,又不损其语用意义,兼备指称意义与语用意义。

3.3 绡类织物

《说文》曰:“绡,生丝也。”《周礼》郑玄注:“绡又为生丝也,则质坚脆矣,此绡之本质也。”绡是以平纹或变化平纹织成的轻薄透明的丝织物,因未经脱胶,虽轻盈却又显挺括。《红楼梦》中绡多做手帕与床帐,第三十回提及的“方绡帕子”,杨霍皆以“silk”代之,混淆了上下义词,未能表现绡的织法特征,指称意义不明。笔者以为可以“raw silk”指示“绡”,其意为“Untreated silk fibres as reeled from cocoons; a fabric made from such fibres (由蚕茧纺成的未加工丝纤维;由这种纤维制成的织物)”,“untreated(未加工的)”表明了绡未经脱胶的特性。笔者将结合英语文学作品,进一步阐释“raw silk”与“绡”的联系,举例如下:

例4:When I open the drawer/ to search for silk/ I touch smoke/ raw silk turned to smoke in the night’s throat[18].

例5:The passion Oliver inspires in Fliss is just like raw silk—beautiful, unique and desirable. But like raw silk, it is fragile[19].

例4摘自印度诗人Meena Alexander(米纳·亚历山大)的诗歌集Raw Silk:Poems的同名诗作。诗人在黑夜中寻找抽屉中的绡,那绡好似一缕轻烟,轻盈地飘浮在夜空中。例5选自英国作家Lee Wilkinson(李·威尔金森)的小说MyOnlyLove(《唯一的爱》),其中将人的激情比作绡,美丽却脆弱。综上,“raw silk”基本兼顾“绡”轻薄透明的特性与“珍贵”的语用意义。

3.4 绨类织物

《说文》曰“绨,厚缯也”,《急就篇》卷三颜师古注“绨,厚缯之滑泽者也”。绨乃平纹丝织物,以蚕丝长丝为经,棉或其他纱线为纬,质地粗厚平滑而有光泽,色彩多样,秦汉以来常作袍料。京剧《赠绨袍》讲道:“战国魏范雎随须贾使齐,受齐相礼遇,为须贾所妒,遂向魏相进谗。范睢遭魏相毒打,被弃荒郊,为秦使王稽载归,易名张禄,秦王任其为相。后须贾使秦,范睢扮作穷人往见,适逢大雪,须贾怜其寒冷,赠以绨袍。次日须贾进见秦相张禄,知是范睢,惊惧万分,范念绵袍之赠,恕须贾之罪。”此处绨袍表现出中国人宽容与感恩的品质,蕴含文化意义。《汉英英汉服装分类词汇》中将“绨”译为“silk-cotton goods”[20],这一英译符合绨的织法,但稍显冗长。笔者以为可以“bengaline”指示“绨”,该词意为“A strong ribbed fabric made of a mixture of silk and either cotton or wool (一种坚固的罗纹面料,由丝和棉或羊毛混合而成)”,基本符合绨以丝为经,以棉为纬的织法特征,指称意义较准确,亦可表现出绨奢华的语用意义。笔者将援引英语文献,略举几例,以作佐证。

例6:The back is half bengaline, half pompadour silk, sightly caught up at the waist, otherwise falling in straightly lines[21].

例7:The genuine silk-and-wool bengaline possesses all the wonderful wearing qualities of Irish poplin, without its weight[22].

例6摘自Oscar Wilde (奥斯卡·王尔德) 的小说TheWoman’sWorld(《女人的世界》),书中多次出现“bengaline”,此处表明用绨与丝制作的裙子十分贴合腰身,反映了着装人的个性。例7选自美国著名杂志Harper’sNewMonthlyMagazine(《哈泼斯杂志》),其中极力赞扬 “bengaline”作为服饰的材质之佳,以“silk-and-wool”为修饰语,亦突出了绨丝经棉纬的织法。综上,“绨”的译名可以用“bengaline”表示,指称意义明确,兼备语用意义。

3.5 葛类织物

葛俗称“夏布”,以葛草茎的纤维制成,采用平纹、斜纹组织及其他变化组织,以丝或化纤卡丝为经,棉线或毛线为纬。葛表面有横向的缩纹与明显的纬线,质地厚实。自周以来,历代贡赋,西汉时被汉武帝列为贡品。因产于吴越和岭南之地,汉时亦称其“越布”。除作衣料,魏晋以来多用以制巾。《红楼梦》第三十八回提及的葛巾便是寒门学子戴的以葛织成的头巾。下列举几例,以作参详。

例8:霍将“葛巾香染九秋霜(《红楼梦》第三十八回)”译为“One’s head-cloth reeks of autumn’s acrid perfume”,杨则译为“His coarse cap stained with autumn frost and fragrance”。

例9:霍将“葛布三捆(《红楼梦》第一百零五回)译为“cottons, assorted colours, thirty bundles”,杨则译为“three hales of hemp-cloth”。

由于葛材质较粗糙,普通人多着葛布,丝织物范畴内的阶层之分,礼制之别十分明显。漫谈中国风土人情与珍奇异宝的《万唐物事》中记载道“Specimens of grass-cloth, made of a species of hemp, much used in China; the coarser kind for the poorer orders, the finer for the rich…and sometimes by the rich for mourning ”[23],其中“grass-cloth”指的便是“葛布”,穷人多着之,富人多是吊唁时才身着葛布。奥斯卡·王尔德在《女人的世界》中亦提及该词“Indienne silk zephyr—a soft silky fabric not unlike grass-cloth”,以葛布的粗糙反衬印度丝绸的柔滑。例8中杨译的“coarse”一词恰表现出寒门学士所佩头巾的质感与葛巾所代表的身份地位。例9中霍译的“cotton(棉布)”与“葛”相差甚远,杨译的“hemp-cloth”与“grass-cloth”结构相似,且具体到葛这一植物,指称意义更为准确。综上,这一术语的英译可统一为“hemp-cloth”,既直指该类织物的生产原料,又表现出其粗粝的触感与“寻常普通”的语用意义。

3.6 绸类织物

绸亦称“茧绸”,采用平纹或各种变化组织,或同时混用其他组织。汉桓宽《盐铁论·散不足》记载“茧绸缣练者,婚姻之嘉饰也”,可见汉时绸已为人重视,后南北朝以白绸作为馈赠礼品。清叶梦珠《阅世编·食货六》记载“山东茧绸,集蚕茧为之,出于山东椒树者为最佳……在前朝价与绒等,用亦如之”,山东茧绸因其质优,当时已名声大噪。

《红楼梦》中绸多作衣料,霍杨多笼统译为“silk”,上下义词相互混淆,着实不妥。笔者以为可以“pongee”指示“绸”,该词意为“A soft, unbleached type of Chinese fabric, originally made from threads of raw silk and now also other fibres such as cotton which are usually mercerized (一种产自中国,柔软、未漂白的面料,最初由生丝线制成,现在亦可以用丝光棉制成)”,既突出绸的产地,又表明生产方法。此外,该词源于汉语,18世纪早期演变为英文,强调中国的文化背景。TheFairchildBooksDictionaryofTextiles(《仙童纺织辞典》)中“pongee”意为:“A plain weave, light-to-medium-weight silk fabric, which was originally made of wild yarns on hand looms in China (一种平纹、质量较轻的丝织物,最初使用手工织布机纺粗纱而成)”[24]。这一解释正符合“绸”的平纹特征与织法工艺,但由于现今该词亦可指丝光棉织成的织物,绸的译名可优化为“silk pongee”,使指称意义更为准确,同时亦能突出绸的“珍贵”语用意义。

为使以上六类丝织物的术语原译与重译更为明晰,本文列表比较(表1)。

表1 六类丝织物术语英译对比Tab.1 Comparison of English translation of the above silk fabrics

4 结 语

通过对中国现代丝绸术语英译的研究,本文指出目前丝绸术语英译存在英译不统一、滥用音译和文化的漏译等问题,并以社会符号学为理论,基于丝织物的织法和文化,结合英文文献,重译绫、罗、绡、绨、葛、绸这六类丝织物术语。因为西方人对中国的见解大多来自丝和瓷这两种物品,丝绸是中国传统形象的重要符号,因此丝绸术语英译唯有兼具指称意义与语用意义,方能传达丝绸术语中隐含的文化符码意蕴与中国话语意义,传播悠久璀璨的中国丝绸文化,促进丝绸产业的发展,提升国家形象的构建能力。