浅析煤矿职业卫生防护中存在的问题

2019-11-18王欣夷

王欣夷

(中国社会科学院大学管理学院,北京 102488)

0 引言

我国经济的高速发展为劳动者提供了众多工作岗位,缓解了就业压力;同时意味着资源的大量需求与开采,以及在此过程中日益严重的职业安全与职业卫生问题。职业安全卫生通常指影响作业场所内工作人员安全与健康的条件和因素。目前而言,在职业卫生防护方面,职业病的情况尤为严峻,职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病。

在多达10大类115种职业病中,尘肺病高居榜首。尘肺病是由于在生产活动中长期吸入生产性粉尘引起的以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病。根据国家卫计委数据,2016年全国总报告职业病新病例31 789例,其中职业性尘肺和矽肺26 730例,超过总职业病人数的8成,而其中6成左右为煤矿工人[1-3]。

尘肺病若治疗不及时或病情加重时,可引发支气管炎、肺功能不全,更是肺部良恶性肿瘤的危险因素;而更令人担忧的是尘肺病往往因为具有迟发性、隐匿性等特点而易被忽略[4-6]。随着病情发展,患者身体状况低下、生活质量差,甚至在心理健康、社会交往方面都表现得低于常人。对社会而言,尘肺病除了鉴定、治疗花费高昂,造成了巨大的经济损失以外,更引发了劳资双方冲突,激化社会矛盾,成为不安定因素。

1 基层煤矿调查概况

基于对以上研究背景及现实情况的考量,以A、B煤矿为例,调查基层矿工对职业卫生的认知及满意情况。A煤矿成立于2008年,年产能6 Mt,截止2018年8月底,全矿在岗职工2 081人。在基层矿工中,40岁及以下1 443人,占比80.3%,41岁至50岁262人,占比14.7%,年龄结构年轻化;领导班子也多为“70后”“80后”,年轻有朝气的劳动力肌体具有较强的抵抗力,成为生产工作的基本保障。作为某集团的新型高产量矿井,A煤矿技术设备先进,电子化、机械化程度高,某集团分配的生产任务以及资金补贴亦相对较高。B煤矿成立于1974年,年产能0.6 Mt,截止2018年8月底,全矿在岗职工971人。其中,基层矿工40岁及以下有333人,占比34.3%,41岁至50岁473人,占比48.7%,领导成员也多出生于60年代。由于成立时间较早,可开采煤炭资源逐年减少,相比于近年成立的矿井,B煤矿设施老旧,井下生产条件恶化,安全卫生环境欠佳,偏年老的年龄结构更是削弱了矿工的劳动力与抵抗力。

此次调查采取问卷调查和半结构式访谈相结合的方式。2018年9月6日与9月12日分别前往B煤矿和A煤矿进行问卷分发填写,最终收集问卷120份,有效问卷116份。其中,B煤矿回收50份,有效问卷49份;A煤矿回收70份,有效问卷67份。样本依据各区队人数占基层矿工总数的比例进行抽取,共涉及24个区队,26个工种,包括采煤工、掘进工、机修工、支护工、电钳工、水泵工、三机工、驾驶员等。问卷设计分为4部分:基本情况、职业卫生防护、职业卫生处理和其他开放性问题,旨在了解基层矿工对职业卫生的认知情况及满意度。数据分析使用SPSS软件23.0版本。作为问卷调查的补充,选取两煤矿负责职业卫生工作的负责人以及某集团安全监察部部长进行访谈。

2 煤矿职业卫生方面存在的问题

2.1 矿工工作强度大、年限长

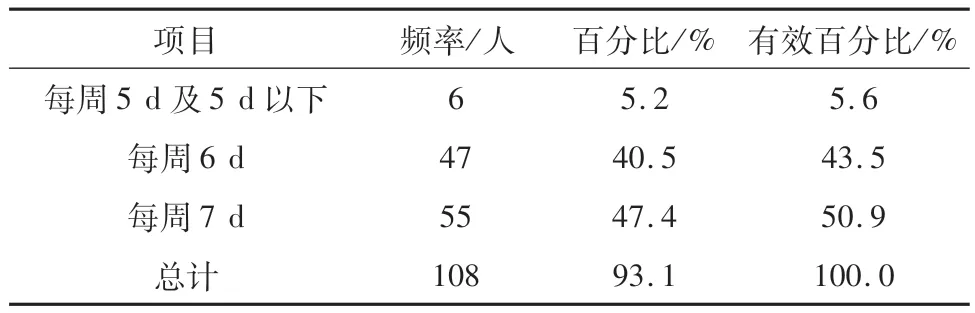

某集团下辖的煤矿均实行“三班倒”制度,即“每天24 h分成早中晚3班,每班8 h轮换上班”;再加上矿工入井前所需例行的安全会以及出井后的交班、洗澡等工作,每日实际到岗时长超过10 h。同时,基于产量考虑,大多数煤矿时时生产,全年不休。在所调查到的矿工中,每人每周平均工作天数约为6.4 d,工作强度极大。每周的工作时长统计见表1。

表1 每周工作时长统计表

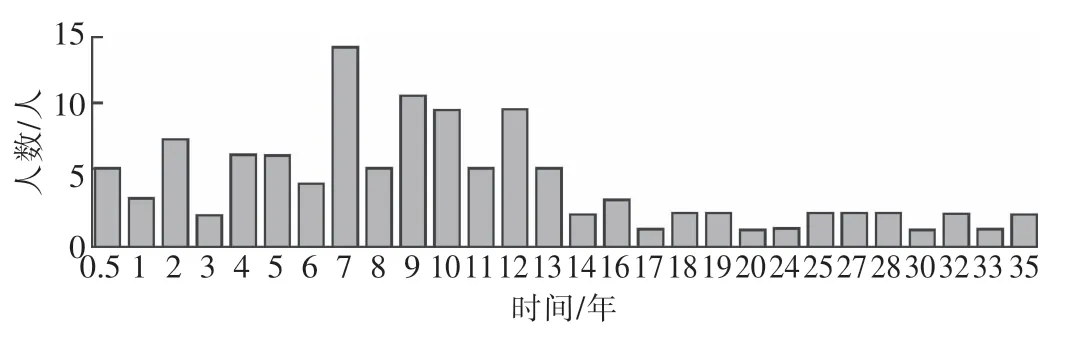

在地理位置上,煤矿位于偏僻地区,远离城市。多为体力劳动的工作内容常由吃苦耐劳、流动程度较低的农民工承担。根据调查数据,从事煤矿基层工作年限为7~12 a之间的人数较多,最长可达35 a。长时间、高强度的井下作业对矿工的身体与心理带来了双重挑战,亦使得患职业病的可能性大大增加。图1为从事煤矿基层工作年数条形统计图。

图1 从事煤矿基层工作年数条形统计图

2.2 基层矿工自身保护、维权意识不强

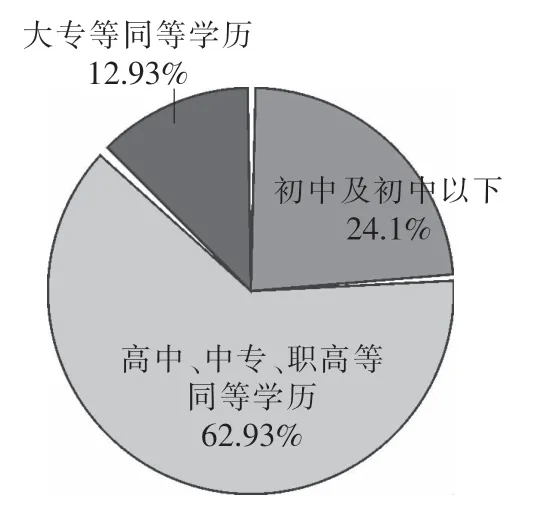

煤矿基层工作以体力劳动为主,所需文化程度不高,矿工们的受教育程度大多止步高中、中专等同等学历,部分仍处于初中、小学水平。较低的受教育程度带来的是安全保护意识不强,以及对与自身利益相关的政策不甚了解[7-10]。

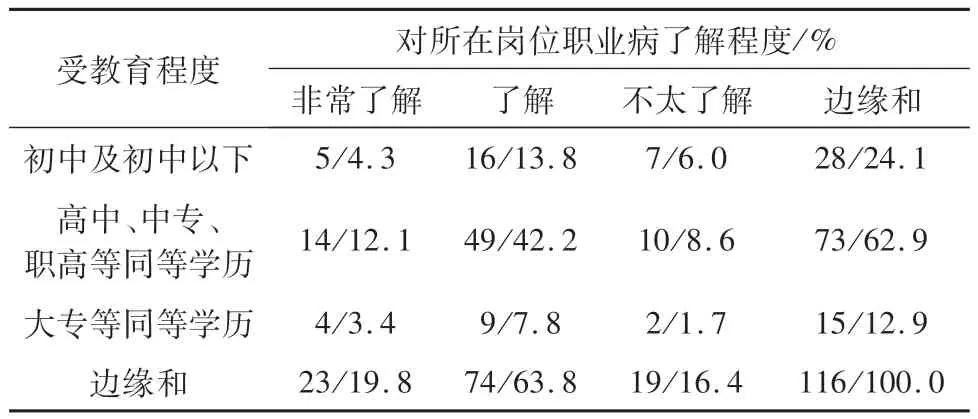

据调查,所有矿工上岗前都经过培训并持证上岗,但仅有54.3%的矿工是按要求正确佩戴防护用具(包括防护口罩、手套、胶靴、防护服等)。另外,16.4%的调查对象不太了解所在岗位易患的职业病、26.7%的调查对象不太了解尘肺病、50%的调查对象不太了解如何申请工伤补偿、38.8%的调查对象完全不了解如何申请工伤补偿、53.4%的调查对象不太了解,以往职业病的处理情况31%完全不了解以往职业病的处理情况。图2为矿工受教育程度统计图,表2为受教育程度与对所在岗位易患职业病了解程度交叉表。出现这种情况的原因除了安全卫生教育不到位,也与基层矿工受教育程度低,理解能力较差,自身保护、维权意识不强有关。

图2 受教育程度扇形统计图

表2 受教育程度与对所在岗位易患职业病了解程度交叉表

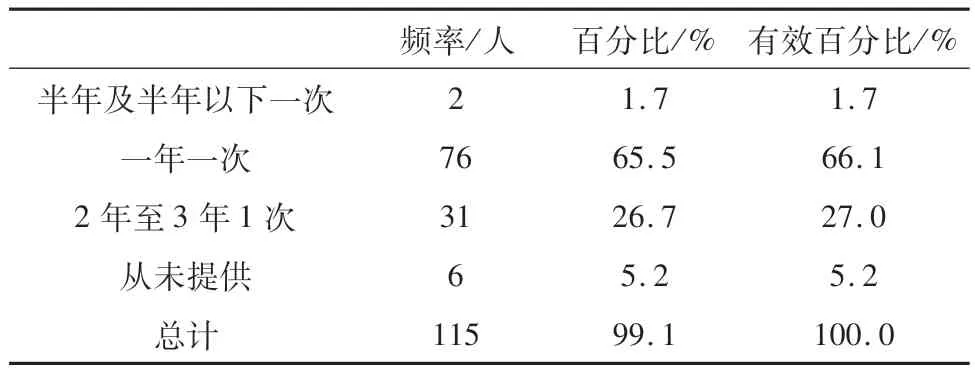

2.3 煤矿安全教育、卫生防护工作缺失

随着矿井生产工作面的延伸,地质条件愈发复杂;加之生产集约化程度不高,中小煤矿往往资金有限,技术力量相对薄弱,很难对职业卫生防治设施进行大量投入。在问卷的开放型问答部分,大多数矿工都提到“所发劳保(卫生防护用具)不够用、质量差”等问题。作为矿工安全的第一道防护线,卫生防护用具的缺失会为生产工作埋下巨大隐患。此外,体检工作也被不少员工评价为“走过场”“没有太多用处”。表3为用人单位提供的定期体检频率统计表,表4为用人单位进行安全教育培训的频率统计表。

2.4 职业卫生防护相关方针更新缓慢

2001年第九届人民代表大会常务委员会通过《职业病防治法》,2017年进行第3次修订。2017年7月,国家安监总局发布《职业病危害治理“十三五”规划》。2017年6月,陕西煤矿安全监察局下发了《陕西煤矿安全监察局关于印发陕西煤业职业卫生示范矿井建设实施方案的通知》。在职业卫生安全方面,基层煤矿依据的标准主要是《煤矿安全生产标准化基本要求》。

表3 用人单位提供的定期体检频率统计表

表4 用人单位进行安全教育培训的频率统计表

《煤矿安全生产标准化基本要求》制定于2010年,至今已经过去8 a。基层煤矿无论是工作环境,还是生产方式都有了不小变化,但相应政策标准却从未更新、停滞不前,上级单位补贴金额亦随之不增加,势必与矿工需求形成错位,此种情况的出现在所难免。

3 对策与建议

目前而言,取消夜班制度正在其他省煤矿推行,或许对仍在实行“三班倒”的煤矿具有些许借鉴意义。再者,煤矿应依法依规保证劳动者的休息时间,不仅从产量利润的角度出发,更应切实为基层矿工的职业发展考虑。对矿工平日工作的标准化操作应严格要求;安全卫生培训应加大力度,更加深入仔细,可以采用画册、画报等更加通俗易懂的方式。煤矿尽可能增加对安全卫生方面的投入,高危行业理应时刻以安全为首要目标。此外,相关部门应紧跟基层煤矿的发展状态,及时更新政策,才能提供合理有效的标准制度。

4 结语

在调查实施过程中,由于基层矿工没有统一的上下班时间,加之不可随意调配人员,使得样本无法严格按照相应比例抽取;过小的样本规模,也使得处理数据时无法对样本结构再次调整。在深入分析时,曾采用独立性检验探究“对所在岗位易患职业病的了解程度”和“受教育程度”两变量的相关性,实际χ2小于临界值,不具有统计学意义(P>0.05)。或许,适当增加样本容量可克服此问题。此外,因为问卷调查具有一定的局限性,使得问卷结果受到一定程度的影响。由于问卷设计不具有推论基础以及样本不具有代表性的双重考量,在处理数据的过程中,仅采用了简单的描述统计。

通过对A、B两矿的问卷调查以及三位主管的深入访谈,分析出当前基层煤矿职业安全卫生方面存在的诸多问题。煤炭业作为资源型企业,仍是许多省份的支柱性产业,更应坚持以人为本的理念,落实主体责任,为了员工的健康与发展,不断更新技术工艺与管理模式,方能与时俱进,实现安全生产。