造型与去造型

——龙安寺石庭置石设计艺术研究

2019-11-18朱育帆

许 愿 杨 希 朱育帆

I dive down into the depth of the ocean of forms, hoping to gain the perfect pearl of the formless[1]. (我潜入形象之海深处,寻求那完美的无形珍珠。)

——泰戈尔

龙安寺石庭或许是当今世界知名度最高、研究成果最多的单体庭院,坐落于日本京都市西北。寺院创建于1450年,历经多次火灾,现在的方丈建筑自1797年火灾后从西源院搬移至此,但庭院的修建时间、建造者姓名等却未见记载。石庭面积仅75坪(约250m2),北侧与方丈相接,西、南两面由高约3m的墙体围合。庭院内铺满白砂,无一木一草,15块置石自东向西以5-2-3-2-3的组合排置,置石及周边露出的土地上长有大量青苔,环绕置石的一圈白沙略有图案变化。

1 置石解读之争

作为石庭中最主要的构景物,15块置石的布置关系及设计意图向来是相关研究中无法回避的议题。解读的争论主要集中于:这些石头承载了什么样的含义?如此含义又是否,以及如何赖于形式传达?

1.1 摹状vs冥思

直观的思路是基于石头形态,搜寻其摹状对象。众说纷纭的讨论皆围绕“像什么”:广受推崇的海上仙山说衍生自日本、中国传统造园中常见的仙山意象;幼虎过河说也流传甚广,《都林泉名胜图会》图绘上便有诗“宛似昔时渡溪虎,分衔两子泛波行”;刘庭风认为石组象征着日本国土的平面图[2];日本学者杉尾伸太郎指出石组很可能直接描摹了收藏于醍醐寺的《五台山文殊菩萨骑狮像》画面上方的五座石峰[3]。此外还有心字配石说、十六罗汉说等。

另有一些学者坚称“每块石头不应仅被视作对著名自然景观的模仿或者庭院中山、岛的象征,他们展现的是充满活力的宇宙星空”[4],杰里科甚至说:“试图解释、揭露隐藏在一件艺术品背后不可见的立意几乎是审美意义上的自杀”[5],回忆自己在日本的游历,他直言彼时导游对每块石头象征意义所做的解释是乏味、幼稚的,而那些在想象中的、导游无法解释的空间体验才是此类庭院真正的神奇之处。

尚无直接证据表明石庭的设计建造直接受禅宗思想启发[6],但若如奎台特等学者就此放弃关于二者关联性的研究则难免有塞听之嫌。首先,龙安寺属临济宗,寺院的修建本就无法与禅宗割离,沢田天瑞认为庭院构思主要源自《碧岩录》第7则“慧超问佛”和第18则“忠国师无缝塔”,主题即为佛之本性,提倡顿悟见性的自觉[7]。此外,与中国情况相似,日本传统艺术门类间存在很大的相通性,且都深受禅宗影响[8],俳句、绘画、乐舞、茶道等均显现出“用小实表现大虚”[9]的艺术追求。造园也不例外,被奉为枯山水开创者的禅僧梦窗疏石在成书于14世纪的《梦中对答》中区分了3种不同性质的造园活动,认为对庭园的观赏与设计可以被用作参禅的方式,即在自然四季更替中感悟自我的本真[10]。另一方面,自20世纪初日本传统建筑、造园艺术进入现代研究视野以来,石庭一直被认为是禅宗“空寂”“孤绝”最典型的空间载体案例,即便假设与它的建造本义相左,不断积累的文本材料已构成了一个当代的语境,成为龙安寺研究不可忽视的基础。

1.2 形vs意

然而以“不立文字,教外别传”为基本教义的禅宗所尊崇的无形无相、自见自性[11],也令庭院之意是否,以及在多大程度上赖于置石之形的问题更为棘手。

形与意的关系素来是景观设计研究的核心议题,2位北美学者在系列文章中以石庭为例进行了交锋:针对特雷伯《Must Landscape Mean?》[12]中否定实体元素与含义之间直接关联的说法,赫林顿提出质疑,她认为景观中每一个构成元素都是由设计者赋形并布置的,所以《Landscape Can Mean》[13],否则“我桌上的那本诗集就只是一堆印着墨水的纸,而没有传达任何东西”。赫林顿假设,如果景观实体不能承载含义的话,改变石组布置关系后它们仍是一堆坚硬的矿物质,含义不会发生改变;但事实上庭院之意随之完全改变了——所以假设并不成立。特雷伯则反驳道,庭院作为冥思发生地的整体含义不会因石组的布置而发生改变,它盖过了形态所产生的象形含义,尽管重组后过去习惯听到的海中仙岛、幼虎过河等解读不复存在,但取而代之的很可能是其他新的故事,这仍然不会动摇庭院的设计本意[14]。

那么,冥想发生地的属性是否赖于具象的形式显现?答案不应是否定,不然龙安寺不会独为经典。但有必要澄清的是:作为参禅方式之一的庭院观赏、设计并不受限于形式或形象,也不因此而有高下,如梦窗疏石所说“庭院自身无得无失,一切皆在人心”;但从设计艺术研究的视角出发,形式传达禅宗教义的有效性正是此类庭院设计品质评判的重要标准。

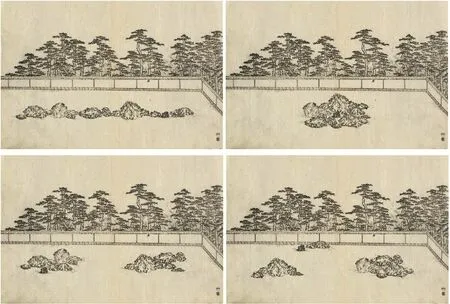

图1 《都林泉名胜图会》中龙安寺石庭的图绘(引自《都林泉名勝図会 : 京都の名所名園案内》)

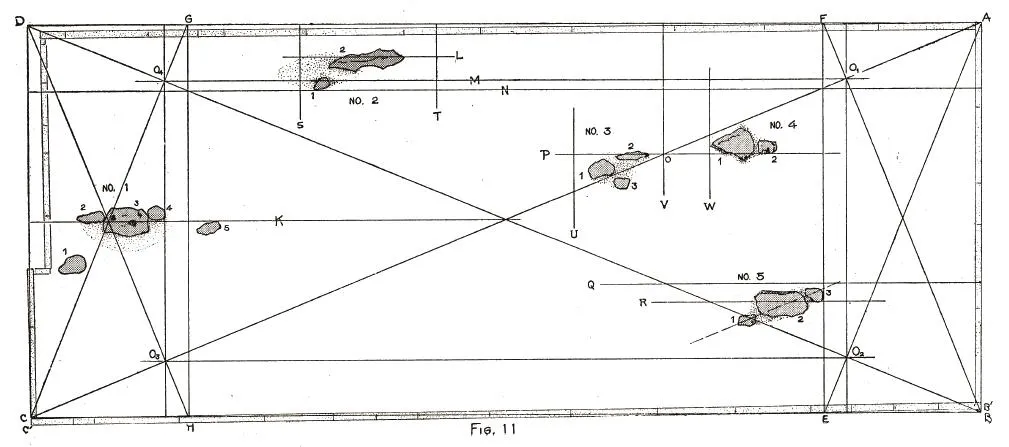

图2 置石平面几何关系分析图[16]

1.3 造型vs去造型

石庭示范了一个如何摆放少量石头的样本[15],许多研究者都注意到了块石精妙的布置,并致力于揭示其中奥秘:比如平面的几何划分规则[16]、黄金比例关系[17],也有结合静止或运动的视觉感知,分析石头的可见性、观看顺序及时长[18]。

精准的数理剖析所面临的第一个问题是置石可能的变动。1681年刊行的《东西历览记》中说:“方丈之庭中有九石”,但1682年刊行的《雍州府志》却记载庭石之中“大者有九块”,1788年《笈埃随笔》又言“大石一块常附有小石三四块”[19]。田中仙樵认为置石发生过变动,江山正美进一步指出石庭所参照的是《盆庭示源录》中角盆盛砂并配最多九石的盆庭标准型,由此推断最侧边的2个石组原本均只有一块主石[20]。至晚在成书于19世纪后半叶的《都林泉名胜图会》中,庭院内的石组已呈现出与现状几乎无异的布局(图1),但仍非准确的记录[21]。

更重要的是,将有形有色的庭院抽象成几何空间的点和线,一是指向了某种“永恒的完美形式”,与禅宗不执拗于特定物象或符号的传统相左;再者,抹去了材质、温度等物性,就等于抹去了对事物直观直觉的机会。

如此说来,基于可视化方法的设计艺术研究似乎难以与禅宗教义相接。但造型与去造型并非表面看来无法并存的矛盾,下文将尝试还原个体在庭院中的空间体验,基于体察现象及其引发的氛围感受,剖析二者关联。

2 置石设计分析

朱良志在比较枯山水与假山时将“无一物者无尽藏”视为前者的创造思想[22],这看似相悖的关系对应于设计,便是通过具象形式的塑造唤生出契合于禅宗教义的无形无相的空间体验。

2.1 状(单体形态)

严格来说,庭院内存在2类性状不同的石头:15块自然块石和铺满庭院的白砂(图3)。

在日本造园传统中,选石、置石是极重要的环节,所用多是斑驳、敦厚的整块自然山石,由造园师亲自选定,比如野口勇在建造他心中的龙安寺——查斯·曼哈顿银行庭院时便特意前往宇治川精心挑选置石[23]。造园师会耗费大量时间和精力斟酌庭院中块石的单体放置角度和摆位关系,却甚少对石头本体进行切割、打磨、抛光等再加工。这是因为天然皴皱的表皮甚至青苔,使块石有了与通常意义上的石料截然相异的性质,石头在漫长的地质时间跨度中逐渐成形,不承载任何一个文明体系或个体的符号印记,由此也越过了常规的形式风格讨论。

细碎的白砂则体现了另一种舍去表象的思路,白砂没有颜色没有生机,细小、匀质到几乎抽象,从而削弱了质量、距离、方位等构成实体空间的基本参数,在院墙内为块石提供了一个近似幻象的基底;这个围合的空间又似乎可以无限地延展,由此突出了微小个体与无限宇宙之间的强烈反差。

2.2 场(组合布置)

石庭的设计还有意削弱了单体独立成形或表意的可能,反之着意突出群组关系构成的整体空间。蔡东生等记录了部分来访者观看置石的次序与时长,提出石头的不和谐式配置就像“禅问”①,意在勾起更高层次的精神性和谐,即“禅答”。所谓不和谐,是指石组之间充满了空间张力,不妨以《都林泉名胜图会》中的图绘做一次组合实验(图4):首先将石头码为一排或一堆,观者注意力被集中于唯一中心,画面呈静止之态;两堆的组合中产生了引力,但力的关系仍单一、明晰,非此即彼;第三堆块石出现时,观者的目光和意识终于开始有了活动空间,能够在石组间来回游走。“三”向来是东方设计师偏爱的元素,当代设计大师野口勇就曾指出:“一是一个单元、你没有其他地方可去,二产生了选择,但是三创造了不对称的境况、产生了三角划分。[24]”如此划分意在冲破单向单点的观看模式,消解注意力滞留于个体对象的机会,从而围合出一个可感的场域。

图3 龙安寺石庭中的块石与白砂(作者摄)

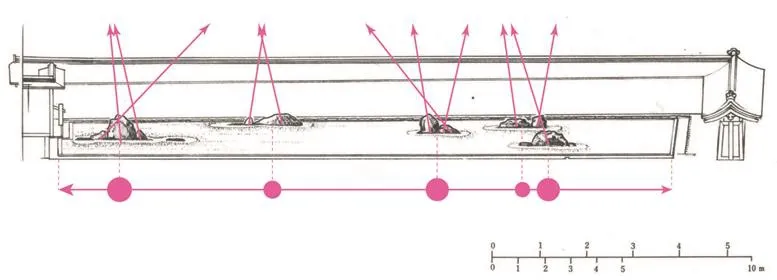

图4 置石分为1组、2组、3组的实验演示图(作者改绘自图1)

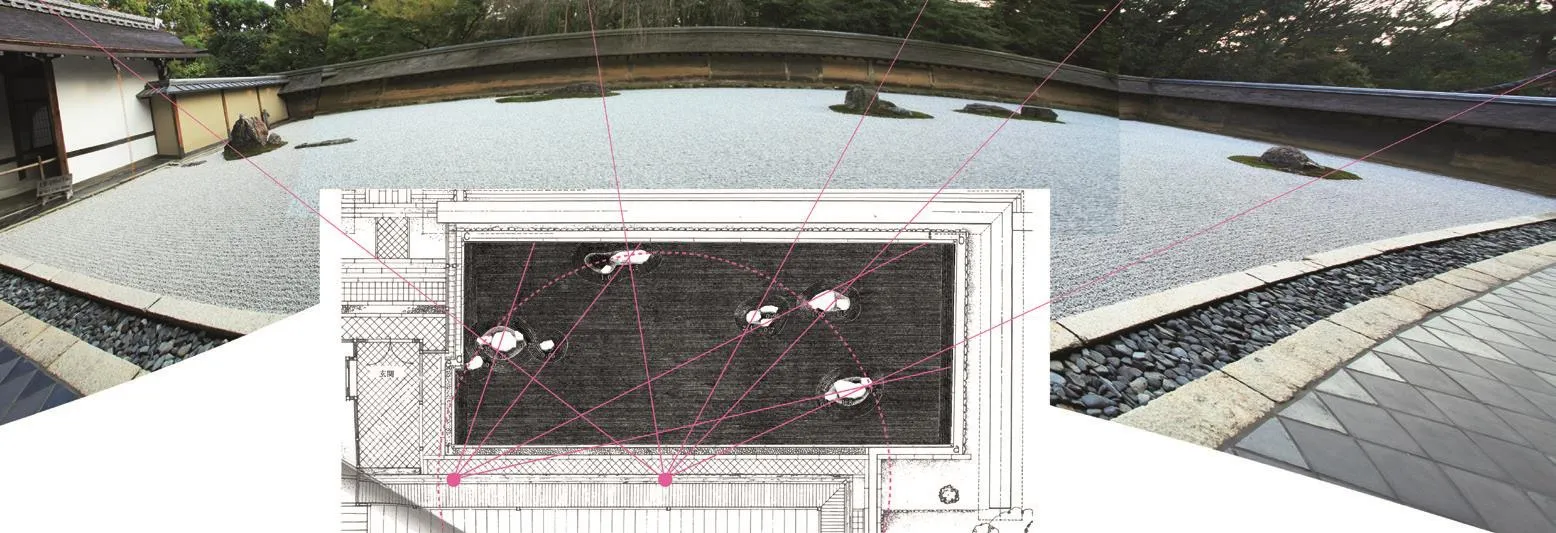

由平面图(图5)可见,5组置石充分利用有限的空间,尽可能舒展地充满庭院;从玄关入口和方丈建筑台檐中部的2个主视点看,石组对空间的分割都显得较为均匀,未着意突出或削弱某一个单体元素;石组在整体上呈圆弧形的围合之态,而圆心正在于台檐中部的主视点处——一个平衡又具带入感的空间。

2.3 势(接连方式)

置石分组为目光与意识的游动创造了空间,但最终赋予其持续与变化之活力的是石组内部、石组与石组之间的体势关系。

成书千年前的《作庭记·立石口传》中就确立了造园时置石以群组而非个体取胜之法,并举例逃-追、倾-支、踏-受、仰-俯、立-卧等[25]。石头形态上的相互呼应生成了力的制衡关系,僧人设计师枡野俊明称之为“看不到的张力”[26],他认为石组能够形成一体、构筑稳定的条件是在空隙之处“感受到了用眼睛看不到的跳动的‘石心’”,也是日本造园极为重视的留白。所谓石心或留白,皆非有形之物,却被视为艺术性集中之所,它不承载某种预设的形象喻义,所期引发的沉思仰赖纯粹的直觉与顿悟[27]。

不可见的石心仍是通过具象造型生成的。如图6所示,5组体量不一的块石左侧一大一小、右侧两中一小;每一块石头又因其形状而具有不同方向的动势,相对或相离的动势能够在石头与石头之间、石组与石组之间产生力的作用关系,引导观者建立对庭院空间的整体感知。因此单体形象的经营必然着眼通盘,借体势贯于全幅——这也是东方艺术传统的一大特性[28]。

3 结语

图5 置石平面关系分析图(作者改绘自参考文献[18],底图为作者摄)

图6 置石体势分析图(作者改绘自参考文献[19])

在直接证据出现之前,龙安寺石庭置石的设计立意仍会是一个开放的研究课题。研究它的意义,远非限于单体庭院建造史真伪的考证,因为这方75坪的小院中,蕴藏着东方造园传统形而上与形而下相接的智慧。

《禅与艺术》收录了一篇彼得森写此石庭的文章,其中有句:“一张白纸看来只是一张白纸,看来看去仍是一张白纸。纸只有着上墨,才有空白可言[29]”——以墨绘空,正是庭院的设计之题。

致谢:感谢东京大学朱一君博士帮助查找文中所引用的部分日语图文资料。

注释:

① 禅宗中所谓“悟”,并不是仅凭静坐静思,还需要问答。被称为“禅问”的谜样语言,充满了矛盾与不合理,无法通过逻辑思考来辨明。即使如此,这样的谜样语言只要经长时间(甚至很多年)不懈的思考,便可能打破理性逻辑的壁垒而突然明白答案。“悟”便是这种从紧张的心理状态彻底解放后的状态(作者译自参考文献[18])。