大海寻踪:深海考古的发生与发展

2019-11-18丁见祥国家文物局水下文化遗产保护中心北京100192

丁见祥(国家文物局水下文化遗产保护中心 北京 100192)

引言

1830年代,现代地质学的奠基人查尔斯·莱伊尔( Charles Lyell)指出,在历史演进的过程中,海底聚集的人类艺术品和工业纪念物的数量可能比大陆上任何一个时期保存的还要多[1]。长久以来,人类对水下世界的探索成果对此已多有证实。伴随着19世纪中叶以来考古学的深入发展,水下考古逐渐酝酿、成长,现已成为考古学的有机组成部分。

1 9 9 0 年代,《纽约时报》记者威廉·布罗德(William J. Broad)写到,海洋覆盖了地球71%的面积,其中占据支配地位的是深海。它位于大陆边缘浅海之外,占地球表面积的65%。有人估计深海占了地球生物居住空间的97%以上,这一领域既深且广,使陆地上单薄的生命相形见绌……直到现在我们的星球在很大程度上仍未被探索[2]。准确地说,全球海洋的平均深度为3733米,90%的海域水深大于1000米[3]。照此看来,深海考古是水下考古的一个重要研究领域①在深海科技这个意义上,“深海”涉及两个概念,一个是“深”,通常指水深达千米以上的海域;另外一个是“远”,指的是到达深海海域的空间距离。参见:刘淮.国外深海技术发展(上)[J].船艇,2006(258):8。实际上,40~50米以深水肺潜水作业难度大增、效率大减,而200~300米则基本达到目前水肺潜水的极限,因此在水下考古层面,可以笼统的将50米以深水域视作深水或者深海。。

若自1960年代乔治·巴斯(George F. Bass)在土耳其的工作算起,水下考古学的发展已近六十载,相关发现和研究大幅度更新、拓展了人类对自身历史的认知。深海考古的发生、发展除具有水下考古的一般特点外,也具有自身的轨迹和特点。本文拟结合相关材料,对深海考古的发生、发展做些介绍和探讨,供业界参考。

一、深海考古的发生

公元前480年,希罗多德在描写希波战争萨拉米斯海战时曾经提到,波斯舰队里有个潜水技术高超的人,叫司苦里亚思(Scyllias)。波斯人发生船难时,他曾帮助救捞出大批财宝,自己也因此致富;后来,司苦里亚思从水下潜泳80斯塔迪昂(约合15千米)投靠希腊人,并将波斯舰队的有关情况告知了希腊人②潜泳80斯塔迪昂这种说法比较荒诞,希罗多德也不相信,他认为司苦里亚思是坐船投靠希腊人的。参见:希罗多德著,王以铸译:历史(下册)[M].北京:商务印书馆,2016:663。。他的救捞沉宝和潜泳的技能,实际上是屏气潜水(Breathhold Diving),俗称“扎猛子”。公元前350年,亚里士多德对潜水钟(Diving bell)的描述是人类使用潜水钟进行潜水活动的最早记录,潜水钟的使用提高了屏气潜水的作业能力[4],直到今天也没有淘汰。地中海区域较早出现潜水活动的有关记载,与其丰富的海绵资源和繁盛的古代海洋贸易密切相关。在没水采绵的生产过程中,人们会不断发展潜水技术,还经常会发现精美的古代文物,这反过来又刺激了他们对水下遗存的探索欲望。

中国古代文献中关于“潜行”“潜涉”“潜水”等的记载出现得很早,不过以战国时期及战国以降的记载更为丰富。《庄子·达生》篇已出现了专门指代潜水者的称谓“没人”以及“至人潜行不窒”的说法[5][6]。公元前219年,秦始皇在东行郡县后的归途中,“……过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得”[7]。鲁西南地区汉墓中发现的主题为“泗水捞鼎”的画像石又为这个故事提供了更为形象具体的资料。抛开 其象征寓意和历史内涵不谈[8],这些人称“升鼎图”的图案,说明在汉代中国已出现了比较明确的潜水打捞作业,或至少已经具备了这项能力(图1)。

自此以后,东西方的类似记载始终存在,只是经文艺复兴时期(14-16世纪)及大航海时代(15-16世纪)科技进步的推动,西方进展更为显著,探索活动也更加频繁。例如,意大利内米湖罗马遗迹(1446、1535、1827、1895年的工作)、瑞士湖上居住址(1853、1854年的工作)、墨西哥玛雅文明水下遗迹(1904-1907年的工作)都留下了人类探索水下遗存的身影[9][10]。到了19世纪,随着水面供气(Surface-Supplied Gas)系统的成熟和盔式重潜装备的出现,人类对水底世界的探索进程加速。地中海及西欧海域的大量海底精美文物被发现,有钱有闲阶层随之出现了收藏和鉴赏海捞文物的热潮。但科学的水下考古尚未出现,上述活动并不完全具备考古学的目的和性质,只能算文人雅士、巨贾富商、冒险者等玩古猎奇行为在水下的延伸和扩展[11]。

1907年,生理学家约翰·哈登(John S. Haldane)发表第一份潜水计划表;1 9 0 8 年,波伊卡特(A.E.Boycott)、丹门(G.C.C.Damant)和哈登联合发表奠定减压理论基础的《压缩空气病症的预防措施》[12];1916年,美国海军编制 “潜水手册”[13]。在此基础上,20世纪上半叶人类对水下遗存的探索再度加速。1943年,法国海军军官雅克斯·库斯托(Jacques Cousteau)发明了现代轻潜设备——自携式水下呼吸系统(Self-Contained Gas System),也称“Aqualung”,即现在常说的“水肺潜水”。这项发明迅速推广,降低了潜水作业的技术门槛。1950年代对水下沉船遗址的探索迎来新的高潮,有人还把这类探索活动直接叫做“水肺考古学”[14]。不过现在一般认为,1960年考古学家乔治·巴斯在土耳其格里多亚角(Cape Gelidonya)青铜时代沉船遗址现场指挥并亲自进行水下发掘作业,宣告了科学水下考古学的诞生[15][16]。与此同时,格里多亚角的发掘也促使考古学家开始考虑水环境下如何提高考古资料获取的可靠性、系统性以符合考古学的目的,如何改进设备、引入技术(潜水、探测、发掘工具套等)以更好地服务于水下考古工作。其中,乔治·巴斯对深海考古的探索与展望就是其中一个重要的方面[17]。

实际上,如果以水深50米作为“深海考古”的深度起始界限,人类探索深海遗存的起源也很早,当时多采用饱和潜水手段,又缺乏潜水“减压”经验,潜水员面临很高的伤亡风险。1900年对水深55米的希腊安迪基西拉岛沉船(Antikythera)③安迪基西拉岛沉船的时代为公元前1世纪。巴斯认为该沉船的发现和发掘是水下考古史的重要事件,这是潜水员第一次实地访问地中海古代沉船,并设法解决发掘问题。参见:George F.Bass. Archaeology UnderWater[M].Penguin Books Ltd,1970:74-76。德尔加多甚至认为该沉船的发现与发掘开创了一个新的学科,因为这是第一艘得到科学研究的沉船。参见:James P.Delgado.Underwater Archaeology at the Dawn of the 21th Century[J].Historical Archaeology, 2000,34(4):9.和1935年对水深100米的爱尔兰海岸的卢西塔尼亚沉船(Lusitania)④1935年,吉姆·雅拉特(Jim Jarrat)身穿号称“钢铁人”的常压潜水服对发现不久的卢西塔尼亚沉船开展了首次探索。参见:Carol V.Ruppé&Janet F.Barstad etd.International Handbook of UnderwaterArchaeology[M].New York,2002:650.的探索,是其中两项比较重要的工作,前者还发生了潜水员死亡事件。在此期间的1930-1934年,著名的海洋探险家威廉·毕比(William Beebe)与奥蒂斯·巴顿(Otis Barton)乘坐巴顿设计的深海潜水球(Bathysphere)在百慕大群岛海域进行深潜探索,工作深度分别达到800英尺(约244米)、1426英尺(约435米)、2200英尺(约671米)3028英尺(约923米),连续创造人类深潜的历史⑤最大深度达3028英尺(约923米),远远超越了当时的极限,人类得以第一次看见“迷幻的异世界之光”。不过这一事件对深海考古的意义在当时并未表现出来,“重力下潜”意义上的深潜事业在1940年代也进入一个低潮期。二战后,“浮力下潜”逐步成为深潜探索的主流,并在1950—1970年代获得了极大发展。库斯托也是深海探索的急先锋,正是这个意义上的深潜技术促进了深海考古的发展。 参见:(美)罗伯特D.巴德拉.深海探索简史[M]. 罗瑞龙等,译.上海:上海科学技术出版社,2018:1-18,45-78.。1950、1960年代,深潜技术进展迅速,地中海较深海域先后发现多条古代沉船,大大刺激人们对深海遗存的探索兴趣。1964年5月,为延长考古学家的海底停留时间(当时的主要目的是监督职业潜水员水下作业),以及更便捷地对水下沉船进行立体摄影测量,乔治·巴斯团队与美国通用动力电船公司(the Electric Boat Company of General Dynamics)合作为宾夕法尼亚大学博物馆设计生产了载人潜器阿瑟拉号(Asherah)。阿瑟拉全长5.2米、重3810千克,设计工作深度180米,具有2人48小时的生命支持系统(图2)。1964-1967年,考古学家在土耳其海域的多处水下遗址对其进行了试验性应用[18][19]。这是世界上专门为水下考古设计的首款载人深潜器,考古学家与深海技术人员的这次合作标志着深海考古工作的正式开始。也就是说,深海考古几乎与科学意义上的水下考古学同步发生。

二、深海考古的发展

自1960年代开始,考古学家对以沉船为代表的深海考古遗存的探索一直持续进行,现已积累了大量的深海考古案例(见表1),主要集中在地中海、黑海、墨西哥湾、波罗的海等海域。综合来看,近六十年的深海考古发展史表现出明显的阶段性特征,现分如下三个阶段进行介绍。

第一阶段:1964-1979年。这是深海考古的起源与初步发展阶段,工作深度多在100米以浅,主要有两类工作:一是围绕刚刚投入使用的阿瑟拉号载人潜水器的试验性应用;二是采用饱和潜水(Saturation Diving)的方式,先后对美国北卡罗来纳海岸带的莫尼特号(USS Monitor)美国内战沉船[20]和地中海西西里岛海域公元前3世纪的Capistello沉船[21]进行考古调查。1971年,威拉德·贝斯康(Willard Bascom)在《科学》杂志发表了题为《深水考古学》的论文,这是讨论这一阶段深海考古发展时不可回避的重要文献⑥Willard Bascom,Deep-Water Archaeology,Science,1971,174(4006):261-269. 1976年,作者还出版了《深水古代船舶》(Deep Water Ancient Ships)一书,深海考古的很多原则在1970年代就由贝斯康做了初步规定,意义深远。。贝斯康时任美国加州长滩海洋科学与工程公司董事会主席,在地中海海域与他人合作开展过多项深海考古工作,他在论文中详细阐述了深海为什么有沉船,深海沉船为什么保存相对完好,到哪里以及如何去寻找深海沉船,如何对深海沉船开展调查和发掘作业等一系列问题。可以说,贝斯康奠定了深海考古早期发展的理论基础。此外,他还具体构想了将深海沉船整体打捞至潜驳平台,在完成船体复原、文物保护后,牵引潜驳平台进行流动展示的设计方案,颇具匠心(图3)。

表1 1970年以来深海考古部分案例

第二阶段:1980-1999年。这是深海考古快速发展的一个阶段,随着1980年代以来深海技术(尤其是深潜ROV)的新发展,深海考古的工作频率、工作深度大幅度增加,深达3800多米的泰坦尼克号(RMS Titanic)沉船也已作过多次探索。这一时期,深海考古的作业方式有饱和潜水及采用载人潜器、无人潜器等多种方式。作业方式的差异化选择,一方面与工作对象所处深度有关,如爱丁堡号(HMS Edinburgh)沉船水深244米,占婆沉船(Champa wreck)水深70米,都还在饱和潜水的技术范畴内,而深度500米级的饱和潜水至今也还算是国际领先水平;另一方面也与科技公司、商业公司的自身基础和资金力量有关,深海技术的昂贵给私募资金提供了介入这一领域的良好机会。具有深海技术优势的海洋部门和具有资金优势的商业公司的合作成为深海考古发展的重要推动力量。在这个过程中,考古学家的参与度虽日益提高,可工作主导权更多地掌握在技术或商业公司一边。有时候,这些技术或商业公司还扮演了猎宝者的角色,出水文物一般会交给考古学家研究,可其最终归宿却是个人或某些慈善机构,这与科学意义上的深海考古已相距很远[22]。1999年1月,麻省理工学院技术研究所组织召开题为“深海技术和考古学:走向新的联合”的小型专题会议,集合考古学家、文化资源管理者、工程师、海洋科学家等领域的优秀学者阐明并讨论深海考古这一新兴学科的知识基础及有关问题。这是以深海技术与考古学的联合为主题的首次会议,理查德·斯通(Richard Stone)在《科学》杂志对会议进行了专门介绍和报道[23],它的成功召开既是第二阶段的系统总结,也将翻开深海考古新的篇章。

第三阶段:2000年至今。这是深海考古的深化调整期,最为重要的变化是考古学家在深海考古领域自主意识逐步增强。一方面,考古学家开始着手区域性的深海考古调查作业,成绩斐然。如,希腊深水考古调查[24]、爱琴海区域调查[25]、埃拉托色尼海山区调查[26]、墨西哥湾深海区调查[27][28]、斯卡格拉克海峡区调查[29]等就是显例。另一方面,考古学家逐渐有意识地摆脱“在自己的工地却像是被邀请来观摩的客人”的尴尬局面,标志性事件为2012年法国考古学家“奔向月球”海洋考古计划的提出[30]。与此同时,考古学家日益认识到,由于深海沉船躲开了暗礁的撞击,避免了海浪、洋流、船蛆的破坏,往往具有较好的保存状态,而海洋猎宝、深海捕鱼却对深海沉船带来日益严重的威胁,考古学家的责任感和使命感进一步增强;2001年,联合国教科文组织第31届全体大会正式通过的《保护水下文化遗产公约》也为有关深海考古的国际合作、文物保护等问题提供了较为通用的机制性框架[31]。正因如此,深海考古在研究和保护两个方面都得到了更为健康、深入的发展。

三、深海考古的相关案例

世界各相关地区和国家深海考古的发生原因和发展路径不尽相同,为进一步观察深海考古的发展状态,现挑选希腊—挪威深水考古调查、挪威奥尔曼·兰格(Ormen Lange)沉船发掘、泰坦尼克号沉船探索、法国“奔向月球”海洋考古计划四个代表性案例,稍作介绍。

(一)希腊—挪威深水考古调查项目——花费很小的方法探索

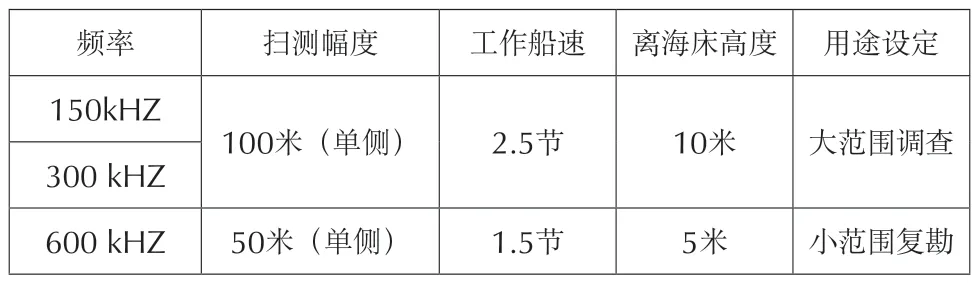

希腊-挪威深水考古调查是自1999年持续到2003年的一个区域性调查项目。目前,考古学家在希腊沿海的较浅水域发现了大约有1000艘沉船,但较深海域水下遗存的情况并不明晰。为此,希腊水下考古局与挪威科技大学(NTNU)联合策划、完成了这一项目,并主动开展了调查方法的探索[32]。基于考古和历史背景的分析,工作团队选定了希腊主岛两侧的两片海域(Ithaki&Kefalonia和Northern Sporades)作为此次探索的工作区域,调查范围控制在50~200米的水深线内。此项目的一个重要目标是在花费最小的情况下发展和测试一套深水考古遥控设备,进而建立深水调查的系统方法,为文化遗产保护与管理服务。调查作业的基本流程是首先通过高分辨率侧扫声呐获取不同频率(150kHz、300kHz和600kHz)的声呐数据(见表2),并对数据进行分析判读,在此基础上再用水下遥控设备(ROV)对数据异常点进行确认,以明确其性质、范围等内容。最终,考古学家确认了多条历史沉船,并编辑了工作区域内水下遗址和探测图像的目录,显示了在希腊海域开展深海考古的巨大潜力,也为希腊探索出一套行之有效的深海考古调查作业流程。

表2 希腊-挪威深水调查侧扫声呐参数简表

(二)挪威奥尔曼·兰格沉船发掘项目——基建考古的优秀案例

奥尔曼·兰格项目是挪威大陆架内的一个大型海底油气管道工程项目,项目完成后可供给英国市场20%的天然气需求份额。在管道建设的考古前置工作中,来自挪威科技大学的考古学家在170米深的海底发现了一条沉船,从船钟、加农炮等信息判断,是一艘17世纪后半叶的历史沉船[33]。沉船遗址距离1742年以来的贸易中心——莫尔德(Molde)仅有42千米,与已发现二三十条历史沉船的胡斯达维卡(Hustadvika)海岸距离也不远,对研究该时期环挪威海的木材、鱼产品及其他方面的海洋贸易具有重要价值。由于沉船所处海床周边地貌的剧烈起伏,如果管线改道,避让代价十分高昂,遂决定进行考古发掘[34]。为了解沉船的总体布局和细部特征,考古学家首先使用水下遥控设备搭载旁侧声呐、多波束声呐、浅地层剖面仪、磁力仪、小型测深仪及必要的光学影像设备对遗址进行了详细的调查、勘探,获取大量物探数据和光学图像,为后续考古发掘方案的制定奠定了坚实基础[35]。

21世纪初,深海考古调查虽已开展了30余年,偶尔也会采集部分文物标本,但这一深度的全面发掘却从未开展⑦实际上,NTNU自1992年就已开始了深海考古的相关探索。先后开展了King ystein’s Harbour,Haltenbanken pipeline route survey,Munkholmen wreck 等深海考古工作。除了综合使用人工潜水和ROV确认的方式外,主要有两项进展:(1)在实践中指出旁侧声呐是快速调查工具,要取得速度与效率的平衡,频率的设置很重要。例如在对遗址环境进行评估时,复杂地形常用>100kHz,平坦海床或深拖调查时常用<100kHz;(2)上述实践的核心目标是探索更为经济实惠、可持续的深海考古方法。这为奥尔曼·兰格沉船的发掘工作奠定了良好的基础。具体可以参见:Fredrik Sreide.Cost-effective Deep Water Archaeology:Preliminary Investigations in Trondheim Harbour[J].IJNA,2000,29(2):284-293.。秉持着树立深海考古里程碑的学术理念,挪威考古学家与斯拜雷ROV制造商(Sperre AS.)合作设计出一台2吨工作级考古ROV(图4);研制用于分区作业、控制精度的ROV发掘支持框架(图5),并搭载高精度(小于1厘米)定向传感器支持的旋转声呐和长基线定位系统(Long Baseline Positioning System)来解决水下定位问题;使用基于力反馈原理(force feedback)的多功能机械臂进行考古发掘或文物提取,并设计了吸盘拾取器(吸盘通过软管与泵连接)提起有机质类或其他脆弱文物(图6、7)。此外,工作团队还设计了专门的数据管理系统用来记录和存储数据[36][37]。总之,在已有工作的基础上[38][39],挪威考古学家借助奥尔曼·兰格这一配合基本建设的考古项目,发展出了一套适合深海考古发掘的设备、方法与操作流程,改变了挪威过去只能通过水肺潜水的方式在较浅海域开展工作的现状,同时也证明考古学家在水质许可的情况下能够按照陆地考古的精度和标准完成深海考古发掘作业。

(三)泰坦尼克号沉船探索——深海探险的“范式转换”

泰坦尼克号是北爱尔兰贝尔法斯特哈兰德与沃尔夫造船厂(The Harland and Wolff Shipyard of Belfast)建造的第二艘奥林匹克级远洋客船。1912年4月15日,它沉没于加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)东南375英里处3810米深的大西洋海底,1500余人丧生,是20世纪最为著名的海难之一[40][41]。对泰坦尼克号的搜寻是一场竞赛。1985年9月1日,美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)和法国海洋探索与开发研究所(INFREMER),在测试阿尔戈号(Argo)水下机器人时最终发现了泰坦尼克号沉船[42],并于9月11日由美国国家地理学会在华盛顿召开新闻发布会,瞬间占据报纸头版头条,《科学》杂志也予以详尽报道[43]。自此以后,人类多次抵达沉船现场。例如,1986年,美国著名阿尔文号(Alvin)载人深潜器抵达遗址,这是在其沉没后人类首次造访这一船难现场;1987-2004年,一家美国私人公司(其子公司为RMS Titanic Inc.)利用法国海洋探索与开发研究所(泰坦尼克号的共同发现者)的鹦鹉螺号(Nautile)深潜器开展了7次探险活动(图8),并提取约1500件沉船文物用于展览盈利。这项活动一开始就饱受争议,以致于1988年《探索》杂志干脆以“我们都在一艘黄色潜水艇里抢劫”为题撰文予以谴责;1997年前后,因拍摄电影《泰坦尼克》的需要,导演詹姆斯·卡梅隆(James Cameron)曾多次图9 泰坦尼克号沉船遗址声呐地图(图片来源:James P.Delgado.Archaeology of Titanic[J].Archaeology,2012(5/6):39.)抵达遗址现场[44][45]。

总体来看,在泰坦尼克号发现后的近二十年间,海洋科学和考古学家基本置身事外,严肃的科学研究尚未开展。直到2010年,伍兹霍尔海洋研究所、威特研究所(Waitt Institute)、凤凰国际、美国国家海洋和大气管理局(NOAA)等组成联合考察队,用高度复杂的深潜器所携带的高精度声学与光学设备采集数据,首次制作出泰坦尼克号沉船遗址的声呐全景地图(图9),并传输全色3D图像供水面专家研判分析(图10)。在此基础上,遗物空间分布记录、遗存保存环境分析、遗址形成过程研究以及遗址GIS数据库建设都逐渐得到重视,这些工作无疑对复原“沉船”这一流动的微型社会具有很大价值[46]。可以说,从这次工作开始, 泰坦尼克号沉船在研究上实现了“范式转换”,成为考古遗址,成为水下考古学的研究对象。

(四)法国“奔向月球”海洋考古计划——“人机互动”的崭新模式

法国开展深海考古的历史 由来已久。1980年,法国考古学家对土伦港外328米海底的罗马时期的贝纳特(Bénat)4号沉船进行考古发掘。此后,又完成了圣多罗西亚(Sainte Dorothea,水深72米)、阿尔勒(Arles,水深662米)、文莱沉船(Brunei Shipwreck,水深64米)等多条沉船的发掘工作,积累了丰富的深海考古经验,也具备了相应的技术储备。1993年,鹦鹉螺号深潜器在土伦外港近百米深的海底发现了月亮号(La Lune)沉船——1664年沉没的法国皇家海军著名战舰。经过对沉船深度和保护状况的评估,法国水下考古研究所(DRASSM)决定原址封存沉船,留待深海考古技术有了进一步突破后再来发掘这处重要的沉船遗址。这次等待耗时20年。2012年1月,法国第二代水下考古船安德烈·马尔罗号(ANDRÉ MALRAUX)交付使用,该船全长37米,型宽9米,排水量300吨,除具备传统水下考古作业能力外,还能搭载各型水下机器人、遥控潜水器、自主式水下巡航器及重达7吨的载人潜水艇,这成为法国深海考古事业深入发展的重要基础(图11)。同年10月,法国考古学家发布“奔向月球”海洋考古实验计划,重启月亮号沉船发掘。“奔向月球”计划的具体目标主要有两点,其一是详尽地研究这处重要的沉船遗址,其二是以月亮号沉船遗址为实验基地,逐步完善深海发掘技术与方法,以实现2020年具备2000米深海考古作业能力的梦想(图12)。为此,围绕如何获取高质量沉船影像[47],如何保证考古学家触碰到遗存遗物以及如何做好深海考古发掘等问题,法国考古学家在发掘设备、提取方法、影像图像等方面都做了深入探索,其核心是在月亮号遗址为考古学家创造一个可实时更新的虚拟发掘环境,通过与斯坦福大学合作研制的海洋一号(Ocean One)考古机器人执行深海考古发掘作业,并使人类能够触摸、感受到这个过程(图13)。法国人自称这是一趟“乌托邦式的旅行”,是一次赌博与冒险,然而正是法国式的乌托邦浪漫与科研冒险实实在在的结合,开创了深海考古的崭新模式[48]。“奔向月球”计划的提出和逐步实现是考古学家自主意识觉醒的结果,推动了深海考古乃至其他领域由单纯的“人操纵机器”向“人与机器合作”局面的转变。接下来,也许会出现考古学家佩戴人工腮、呼吸液态氧,通过创造一个水下常压环境,像在陆地一样开展深海考古工作的景象吧[49]。

四、结论与展望

1964年以来,经过五十多年的发展,深海考古已取得了巨大进步。考古学家对深海遗存的探索,从不及百米到深达数千米,无不浸透着深海技术的飞速发展;深海遗存从探险家、猎宝者的专属领地变换为考古学家(或海洋学家)主导下的跨领域事业,体现了人类对海洋的更为尊重和对探寻自身历史的日益自觉。21世纪以来,深海考古资源调查、考古发掘、技术方法探索等方面的工作都在卓有成效的开展,出现一批逻辑严密、操作规范而又富于想象的典型案例,为下一阶段的发展奠定了良好的基础。随着深海技术及其周边技术门类的不断发展,日益精细化、规范化的深海考古会将人类对水下遗存的探索引向新的境界。近年来,中国已在深海考古领域迈出了重要的一步[50],随着我国水下考古和深潜技术的深入发展,其前景也颇可期待。