我的英语学习历程:自主学习之路

2019-11-14夏纪梅

要说我的英语学习经历,既有时代的烙印,也有个人的成长特点。

现在回顾起来,我发现自己在英语学习方面可谓是有意无意地走对了路,既符合外语学习的底层逻辑,又反映语言学习的认知规律,还有把自己钟爱的事情做到极致的“痴文化”的影子。

我一生都与学习结缘,不论何时、何地、何种状况,我的自主学习行动和自觉补缺状态从未停歇过。关于英语学习的故事,我想集中回顾我的三分之一“在校学”和三分之二“自学”以及三分之一“书本学”和三分之二“干中学”的历程,涉及的代表性事件发生在华南师范大学、中山大学和英国的剑桥大学。

起点低,起步晚,不甘落后

1973年秋季,已经快23岁的我才开始零起点学英语。

为什么起步这么晚?我们国家在20世纪五六十年代中苏友好关系大背景下,凡是重点中学都把俄语作为第一外语课程,我当时就读的广东省重点中学广雅中学便是如此,因此我读的也是俄语。随后,参与知识青年“上山下乡”,更没有学英语的机会。

在“下乡后”的第五年,我幸运地被选拔为工农兵学员上大学,作为广州知青,我选择了华南师范大学外语系读英语专业。记得在参加招生面试时,我用的是俄语,入学后我在“程度摸底”面试时连英文字母都说不全。就这样,我开始了我的英语专业学习历程。

那时我的同班同学中,有的是“下乡”前学过英语的,有的是以英语为第二语言的归侨,有的是年纪比我小五六岁且聪明伶俐的年轻人,我要追赶他们的困难程度可想而知。可幸的是,我并没有把自己当成学习落后分子,而是凭着力争上游、不甘人后的精神奋起直追,在班里没有被人看低过。记得我的第一篇英语作文还被老师当作范文来表扬。

土教材,洋教材,齐头并进

20世纪70年代上半叶,我们的英语教材和教学内容跟国家当时的政治背景紧密相关,我记得《毛主席语录》《北京周报》《中国宪法(英文版)》《中国革命故事选(英文版)》《中国革命电影选(英文配音)》都是当时的基本教材。我能把一整部宪法的英文版背下来,可见背功之了得。当时我们学的主要都是政治术语,所学到的词汇至今我还能脱口即出,例如“革命”“无产阶级专政”“封建主义”“资本主义”“社会主义”“共产主义”“修正主义”“剥削”“地主”“工农兵”等,而原本与英语有直接关联的西方生活和交际用语则完全没有接触过。

要说为什么我至今坚持使用英式英语,是因为当时华南师大的英语专业教师不少是从香港毕业的,他们说英语的口音是英式英语。此外,我在广州的外文书店小阁楼上买到《灵格风英语教程》和《新概念英语》,书中的磁带配音也是英式英语。我给自己暗中加料补课,全书背记。只有在这样的教材里,我才开始接触“餐桌”“刀叉”这类生活中常用的英语词汇。

记词块,积语感,巧练基本功

讲起练功,学外语少不了对词汇,语法的学习以及听、说、读、写、译等技能的训练。

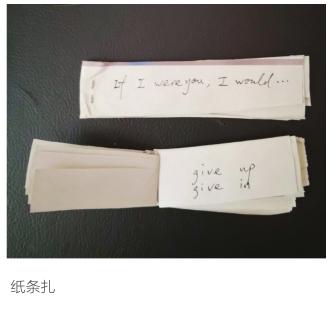

我记词汇主要采用“词块法”,就是记那些有复用价值的组合词、搭配詞、结构词之类的短语和常用句,在阅读和视听时将词块摘选记录,在往返家校的路上借助词块本作词块记忆,写作时也要求自己运用词块。至今我还能找到当年的词块本,当时为了方便携带,能随时随地记用,也出于经济实用的目的,我的词块本要不就是手掌般大的小本,要不就是用报纸边角剪成的纸条扎(如图所示)。现在想来,这也与我的语文习得经验有关。我记得小学高年级的语文老师就是要求我们多背、多记词块,后来我在写作时能够对很多词语信手拈来,运用得恰到好处,这肯定离不开当时的训练。我用来背记的语料都是自己平时阅读英文读物和观看英文视频时用心采集来的,有语境的印象,有再利用的目的,有语用价值。这样做恰好应验了脑神经学关于记忆的科学研究发现。我至今反对靠背生词表来记单词的做法。

有了语料,还需要语感。语言学习光靠储备语块还不行,要反复多次通过阅读和听音频来刺激记忆痕迹,以多种形式调用语言,在不厌其烦且乐在其中的应用过程中形成语感。语感对考试也有帮助,在遇到某些语言现象时,语感能够帮助学习者判断正误。

但是,要想在缺乏英语环境的时代里增强语感并非易事。首先,语感要通过听说来训练,可我们那时最缺乏的就是听说环境,听说技能又很难自己锻炼。直到改革开放以后,英语的音频资源才逐渐丰富起来。我坚持每天在家尽量看英语的电视频道或观看英语碟片,用情景化、场景化、交际化、真人化的英语语言来达到“泡耳朵”和“泡语言泳池”的外语习得效果。此外,我坚持上课讲英语、练口语,主动利用各种可能的环境与人说英语,而且在对话时抢先发问,掌握交谈主动权,保证有话可说,优化练说,也就是自创和保持外语习得的输出环境。后来,我把这段学习经历凝练在用心撰写的两本著作《运用英语的技巧》(中山大学出版社,1992年)和《跨文化交际失误案例分析》(中山大学出版社,1995年)中。

顺便一提,在20世纪80年代,我因公与来校教英语的英、美、加老师共事,期间闹了不少笑话。印象最深的是以“yes”和“no”作为回应时涉及的中英礼貌文化差异。1980年,国内普通人家大都还没有冰箱,大热天我去学校的外国专家招待所联系工作,外国专家正在吃冰冻西瓜,喝冰冻橙汁,问我要不要来一份。我张口就说:“No, no, no trouble.”对方一方面感到我的回复不合交际习惯,一方面也自然地按照他们的英语行为习惯,没有给我端饮品和西瓜了。我一身的热汗,看着他们吃,心里很想吃,但也没辙了。后来才知道这种场合应该实事求是地说“Yes, please.”或者“No, thank you.”我那次的回应不伦不类,犯了语言文化和礼仪文化的错。

语感还要从阅读中培养。在华南师大就读期间,由于我的家就在中山大学里,我时常在中山大学图书馆借阅世界名著简写本,有狄更斯、莎士比亚和海明威等作家的经典作品。当时家中有那种很简陋的收音机,我费力地调台,为的是能收听VOA Special English。为了将语法学全学透,我把当时流行的张道真主编的《实用英语语法》精读了个遍,做了所有的习题。此外,为了学会用大词典,我把当时最权威的Websters English Dictionary当教材自学。

为用学,学中用,教学相长

我们这一代人,由于时代背景和历史原因,很多时候只能靠自学补缺。而事实证明,最好的自学补缺方法是实际应用。我从事英语教学以来就自觉、自愿地为用而学,在用中学。进入中山大学执教公共英语课之后,我在观课、备课、授课、评课、研课的每一个环节都认真严谨、一丝不苟,边学边教、边教边学。特别是在我早期采用许国璋教授主编的《英语》教材和全国统编教材《大学英语》(试用版)时,当时也没有教师用书,我自己做了很多工作。比如深度解析课文、精准分析语句、推敲翻译语言、丰富和引证背景知识、采集和展示例句、设计提问和活动等,这些工作在我追求卓越的教师成长之路上,发挥了可持续发展的功效,也大大提高了我的教学水平与质量,我在中山大学任职的第二年就获得了學校的教学质量优秀奖。

勤研究,促发展,掌握规律

我始终坚信,没有研究的学习是无源之水,终会干枯。学外语、教外语的专业人和职业人如果不做研究,充其量只能是只“鹦鹉”。

我真正开始研究型英语学习可以追溯到1995年。当时,我有幸被英国文化委员会华南办选拔去参加牛津大学继续教育学院举办的“世界英语教师暑期培训班”,随后又被教育部选派参加剑桥大学考试委员会举办的“亚洲BEC考官培训”。这两个培训班的导师都是高资质的专业培训师,采用的是牛津大学出版社和剑桥大学出版社出版的基于外语教育理念的权威教材,组织观摩的课堂教学体现了外语教学的原理原则,举行外语教学法和测试法讲座的专家都是国际著名的外语教育名著作者,阅读的文献也大都选自经典著作。课程结束时,每个学员还要做学习收获汇报。这一系列的高水平优质专业培训为我打开了研究方法之门,点亮了研究方向之灯。回国后,我立刻将培训中学到的办法投入教学,效果立竿见影。

要说我的英语学习,故事、花絮、插曲、心路还有很多。篇幅所限,就此搁笔。

夏纪梅,中山大学外国应用语言学教授,教育部《义务教育英语课程标准版》(2011)终审专家,基础教育教师国培专家。