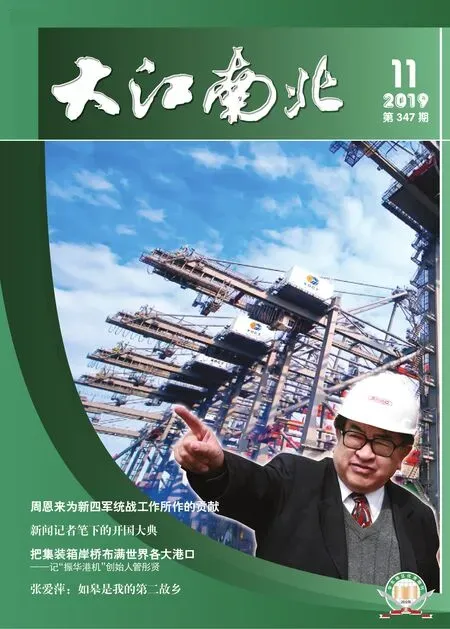

把集装箱岸桥布满世界各大港口

——记“振华港机”创始人管彤贤

2019-11-14郑蔚

□ 本刊特约记者 郑蔚

如今,在全世界102个国家和地区的300多个集装箱码头上,都有中国上海振华重工的集装箱起重机,“ZPMC”已占世界港机市场80%的份额。振华创始人管彤贤在创业时立下的誓言——“世界上凡是有集装箱作业的码头,都应有上海振华生产的集装箱机械在作业”,已梦想成真。

管彤贤出生于1933年,1951年就读于北京工业学院(现为北京理工大学)机械制造专业,1955年本科毕业后到交通部海河运输局任技术员,1957年被错划为右派,之后以“摘帽右派”身份当了10年农民和10年工人。直到1978年党的十一届三中全会拨乱反正,方获平反。1980年他重回交通部工作。1992年,他领衔创办上海振华公司,任总裁18年,于2009年底卸任。这18年里,振华重工实现了从“0”到占据国际大型集装箱机械市场80%的巨大跨越。

一

“47、48,干也白搭;57、58,下棋喝茶”,这是曾流行于上世纪八九十年代调侃机关干部生存状态的段子,但管彤贤却偏偏在59 岁的关口,打报告申请创办上海振华港机公司。

“1992 年,整个上海港的集装箱年吞吐量仅有40 万TEU(标准箱),仅为上海港2018 年集装箱吞吐量4000 万箱的1%。当时中国在世界集装箱装卸机械市场上的业绩几乎为‘0’。”时任中港总公司船机处副处长的管彤贤对此痛彻心扉:“1980年我第一次出国去日本,那里几乎看不到中国机电产品,感到很屈辱。一个民族的产品,如果只能让人家低头看,这个民族是很难得到人家‘高看一眼’的尊重的。那时我就下了决心,必须让人家抬着头看‘中国制造’。公司取名‘振华’,是‘振兴中华’之意,要让振华港机的岸桥,高高站立在世界所有的集装箱码头上,让人仰视。”

但当时国内港口情愿买日本、韩国的二手货,也不愿买振华港机的产品。某大港甚至连一份标书都不愿意给振华,有个别部级领导都不相信“中国制造”质量,不愿意把订单给振华。管彤贤曾一怒冲冠,将个别部领导告到了国务院。

国际市场虽然强手如林,但无偏见,规则是公开竞标,振华可以参与,这给振华走“先国际再国内”的市场战略大开方便之门。但是想动国际强手的“奶酪”谈何容易。当时新加坡是世界集装箱第一大港,振华连续投标5次均告败北。振华人没有泄气,千方百计拿下了加拿大温哥华集装箱码头的一份岸桥订单。“这可是振华港机的第一份订单,价格大约是564 万加元,比市场价低30%。振华从不花钱做广告,产品就是最好的广告。我们还倒贴了90 万美元的船运费。”管彤贤回忆说,“我们要求把它当作工艺品一样精心打造。结果第1 台岸桥还没交货,温哥华港又追加1 台,这是对我们振华品质的高度认同。”

当时,全球只有一家荷兰船公司DOCKWISE 拥有能运输岸桥的特种运输船,接到振华要再加运一台岸桥的订单,它开出了140万美元的高价。振华的商务人员有点懵:“上次运那台不是才90多万美元吗?我们是回头客,怎么反而提价这么多?”对方拿出垄断者的傲慢说:“不是这次贵,而是上次已经便宜你们了。”

大型岸桥因为是整机海运,一台重量从1000 吨起到2000 多吨,运输时即使将起重臂放平也要60 米高,故海运的难度高、风险大。这家船公司的合同条款还相当霸道:运输船如果晚到始发港码头装机,不承担违约责任;而运输船抵达目的港后,租赁方必须在规定时间内完成卸货,逾期要承担赔偿责任。管彤贤心想:海上运输已成岸桥如期交货的瓶颈,要想不受制于外人,只有自己干!

振华买下一艘6 万吨旧船进行改造,命名为“振华2 号”。消息传到欧洲,那家荷兰船公司扬言要告振华侵权。“我们不怕他打官司,全世界的轿车都是4 个轮子、1 个方向盘,你可以造,我就不能造吗?”管彤贤胸有成竹地将他们怼了回去。“振华2 号”快改造完成时,那家船公司伸来橄榄枝:“我们愿与贵公司合作开发特种运输船。”管彤贤乐了:“这不是刚说要对簿公堂吗?怎么又改喜结连理了?”他婉辞了这门“亲事”。

一台岸桥站在集装箱码头上,起重臂抬起时高达七八十米,堪称“钢铁侠”,站上一排,何等壮观。温哥华港的广告效应立马来了:美国的迈阿密港下了4台岸桥的订单。

1995年4月3日,“振华2号”首次出征美东海岸。48 天后,它载着2 台岸桥顺利抵达迈阿密。意料之外的难题来了:虽然集装箱码头外的水面有600 多米宽,但航道只有200 多米。“振华2号”船身长250 米,它装卸岸桥的方式是“前叉式”,必须船头正对着码头才能装卸。这可如何是好?那家荷兰船公司派到迈阿密港的观察员,一看“振华2 号”的船身比航道的宽度长,开心得去旅游了。3 天后,他旅游回来,却大吃一惊:2 台岸桥已经巍然耸立在码头上了。

管彤贤笑着为记者“解密”:“我们一看航道太窄,就赶紧租了一条驳船,停在‘振华2 号’船头,先把岸桥卸到驳船上,再从驳船拉上码头。”这可真是个金点子,“没想到,这老驳船平时好好的,岸桥一上去,吃上1000 多吨重量就漏水了。我们再赶紧借水泵给驳船抽水,借来水泵还得临时拉电……好在成功卸载,万事大吉。虽然成功了,还是要总结教训,首先,这件事说明我们工作还不够细致,只看水面宽而不知航道窄;其次,运输船‘前叉式’的装卸方式制约因素太多,必须改为‘侧装式’,让船正常靠在码头上从侧面就能装卸港机。这一创新不仅装卸更快捷,还不影响航道正常通行。”

振华船队最多时拥有29 艘岸桥整机运输船,全部采用‘侧装式’,一艘船可同时装4 台或6台岸桥,而荷兰船公司一艘船只能装2 台。振华船队的运输能力全球第一,每年运送岸桥300 台、场桥500台到世界各地。

“拥有自己的船队,这是振华的‘独门利器’,”管彤贤说,“码头公司最怕什么?就是码头造好后,岸桥等作业机械不能按时交货,那码头就只能空着晒太阳。世界上别的集装箱起重机械制造厂,都没有自己的船队,交货脱期是常态。能保证准时交货,这是我们振华被逼出来的核心竞争力。”

二

管彤贤对公司提出的要求是:“每年创造一个世界第一,主产品世界市场份额要领先。”

“每年一个世界第一?振华这么多年来都能做到吗?”记者请教振华重工总裁黄庆丰。

“过去,管总一直提醒我们,振华就要坚持创新,做别人没有的产品。”黄庆丰说,“从1998 年起至今,我们振华每年都至少创下一项世界第一。2017 年,振华创下2 项世界第一:上海洋山港全球最大的自动化码头和世界最大的5000 吨铺管船;去年也创下2 项:世界最大的2000 吨海上风电安装船和世界最大起重量连续型板式路面自动铺路机。”

正是这创下的一个个世界第一,让振华站在了世界集装箱起重机研制的制高点上。当初,振华的第一台岸桥是以比国际同行报价低30%拿到“入场券”的;如今,即使有的外国厂商报价比振华重工低15%,客户依然选择振华。因为客户相信:振华的产品质量过硬综合实力强,中国的政治稳定不会因为员工罢工交不了货,振华有自己的船队能准时运达。

正是振华重工的港机目前在世界上具有无可替代性,受到包括美国在内的世界上绝大多数码头经营者的高度认同,美国政府迄今为止未将其列入已公布的加税名单。

“振华从创办起,管总倡导的就是‘创新为魂,奋斗为本’。”振华重工港机集团党委副书记李义明说,“2008 年世界金融危机爆发,国际上集装箱码头建设速度有所放缓,管总就提出要进军海工装备。但是,发达国家在海工市场上同样对华实行技术封锁。当年我们在建造7500 吨超大型浮吊时,想通过买一艘旧外轮拿到它的一个超重吊钩,结果船买到后,发现吊钩已被割了一刀,它的力学结构被破坏了,只能报废。所以振华无论走哪条路,都要靠自己创新。”

“振华港机”成为“中国制造”代表作之一

管彤贤对记者说:“要创新,必须奋斗。早九晚五还想领先世界,可能吗?”他希望所有的员工心无旁骛,以创业者的姿态投身振华的事业。

振华重工副总裁周崎说:“管总在振华的威望从哪里来?首先,他有非常强烈的为国家、为企业的事业心;其次,他没有一点私心。他是振华的总裁,当时14 位副总裁里有13 位年薪比他高,最高的年收入比他多8 万元;而企业的‘科技功臣’收入比副总裁要高。他主持制定的所有激励政策都是为激励员工的,评上振华‘科技功臣’可获奖100 万元,通过外语考试每月可增加收入1000元……”

三

振华重工海工集团临时党委副书记吴富生说:“管总是非常有创意的,他不久前提出将海上平台升降装置中的变速箱由原来的输出1 个爬升齿轮,变为输出2 个爬升齿轮。我们的海上平台有3 个桩腿,每个桩腿要装18 套变速装置,一个海上平台共有54 套变速装置。采用管总的新变速装置后,整个平台就可减重120 吨,建造成本减少800 万元,而且还可提升效率10%~15%。”

“风电安装平台的桩腿要先插入海底才能作业,安装完后再转移到新的桩位。遇到淤泥比较深的海床,就会‘拔腿困难’。有的平台甚至遭遇拔了一个月桩腿还拔不出来的窘境。”振华重工海工院机械所一处处长施海滨告诉记者,“管总闻讯后,带领研究生团队反复研究,提出了在平台下方建一个下浮体的方案,直接坐在海床上,以解决海上平台既要站得稳,又要走得快的难题。这套新装置将要安装在2500吨坐底直升式风电安装平台上。”

说起这些研发项目,管彤贤难得有几分自得地笑起来:“我很乐意做个创新工程师。”记者追问他当年何以豪气满满地提出“要把集装箱桥吊装满世界各大港口”?

管彤贤道:“其实我们认真研究过,集装箱起重机制造行业的特点是‘技术密集+资金密集+劳动力密集’,发达国家领先我们的是技术,我们的优势是劳动力。一台大型集装箱起重机的人力成本约占30%左右,发达国家的人工比我们贵几倍乃至十来倍,这就是我们的优势空间。尽管非洲和东南亚的人力成本比我们低,但他们劳动力的技能不如我们振华,无法构成优势,所以只要我们把研发搞上去,在技术上领先发达国家,就必胜无疑。振华已经培养了总人数达2000 多人的年轻的科研团队,有几百套设计图纸可随时满足客户的需求,这也是振华的制胜秘诀之一。”

“美国政府现在一直在鼓动‘制造业回流’,会不会对振华的未来构成挑战?”记者问。

“你认为美国的‘制造业回流’能实现吗?举个例子,美国旧金山-奥克兰新海湾大桥是个超级工程,为什么它的东段钢结构还是让振华造?”管彤贤说,“开始也有国际厂商来和振华争夺,但他们缺乏优质的焊工队伍,无法与我们匹敌。按照美国焊接协会规定,焊工必须有ASTM(国际焊工协会)证书才能上岗。当时我们振华有7000 名焊工,其中数百人拥有国际、国内焊工双证书,他们为振华拿下了订单。”

记者在采访管彤贤时,注意到他又浓又粗的双眉虽已花白,却依然根根竖起,英气不减。他沉稳有力地说:“中国文化历来强调‘天人合一’、‘天时地利人和,’振华再成功也不可能是个人的功劳。振华成功的‘天时’是什么?是时代的大潮。我们只是顺应时代大潮,做了力所能及的本分事,以‘工业报国’的行动来实现振兴中华的梦想。”