小学科学课程教学中科普资源使用现状调查研究

2019-11-12张军霞

张军霞

小学科学课程涉及的科学技术内容广泛,而每位小学科学教师熟悉的科技领域不可能非常全面,因此他们对科普内容资源的需求很大,尤其是精准的科普信息服务。科学资源在小学科学课程教学中的使用情况是怎样的?面向小学科学课程的科普资源开发应该朝哪些方向努力?本文试图对这些问题进行探讨。

科普资源使用情况分析

笔者面向全国小学科学教师作了科学课程教学使用科普资源情况的问卷调查,收到来自20个省、4个直辖市、3个自治区的有效问卷共2605份。参加调查的教师在过去1年里,专职教科学课程的仅有32.21%,51.21%兼职教科学,少量教师偶尔教科学。

教师对科普资源的使用态度

教师对科普资源的使用有着积极的态度。据调查,58.35%的教师认为在科学课程教学中要适当使用科普资源,39.92%的教师认为应广泛使用科普资源。事实上,在参与调查的教师中,94.59%的教师曾在科学课堂中或多或少地使用科普资源,49.37%的教师在科普日和科技周时使用,44.91%的教师在科技竞赛时使用,21.57%的教师将科普资源用于在线教学。

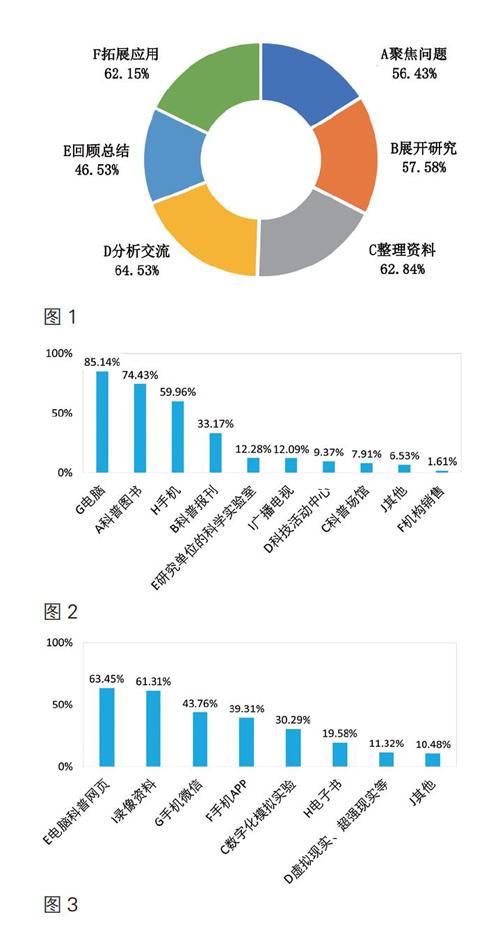

绝大部分教师在教学中将科普资源用于介绍科学知识(90.56%)、科学观察与实验方法(84.64%)和科学探索(72.32%),33.28%的教师用于科学测评。教师在各教学环节中使用科普资源情况如图1所示。

不同科普资源在小学科学课程教学中的使用情况

对于在科学课程教学中使用的科普资源来源,问卷给了科普图书、科普报刊、科普场馆等10个选项,并追问了1个问题:使用最多的3项是什么。调查结果如图2所示。可喜的是,12.28%的教师选择了“研究单位的科学实验室”。

在使用科普资源的表现形式中,92.02%的教师选择了“新媒体”,一半以上的教师选择了“活动材料和器材”和“纸质媒体”。对于教师们经常使用的新媒体(含自媒体)的表现形式,最多的为电脑科普网页(63.45%)(图3)。

参与调查问卷的教师还为同行推荐了很多科普资源,如科普图书(含电子书)、科普期刊、CCTV科技頻道的多个节目微信公众号、手机APP、科技场馆等,还有教师提到备课交流群。可见,小学科学教师们平时订购和查阅了很多科普资料,同时也有力地说明小学科学课程教学需要大量科普资源的支撑。

科普资源在小学科学课程教学的使用范围

《小学科学课程标准》的4个领域包含18个主要概念。教师在1学年中使用科普资源比较好的课一共有960节次,涵盖了所有18个主要概念。物质科学领域有331节次,其中出现较多的内容有“风的形成”21节次,“沉与浮”18节次,“声音”37节次,“光”31节次,“热”35节次,“电”24节次,“磁”41节次。生命科学领域198节次,各内容出现比较均衡。地球与宇宙科学领域281节次,其中出现最多的是“太阳系”38节次和“宇宙”49节次。技术与工程领域有150节次,其中“简单机械”58节次,而简单机械中出现最多的内容是“杠杆”,有29节次。从上述数据可以了解到,小学科学课程涉及的各个领域、各个主要概念,相关的科普资源都是教学中非常需要的,太阳系、宇宙等学生不易观察的难点内容更需要科普资源的支撑。

小学科学教师对科普资源的希望

从范围看,教师广泛需要与教材配套的、充实的、不过时的相关资料。有的是教材编写、教学具开发需要提供的,如课件、教案、实验视频、电子版课本、优质课展示、复习资料与测试卷、配套教具学具器材等。教师还需要教材相关的拓展资源,如每课内容的延伸、拓展实验、科普诗、科普剧、科普讲座、科技活动设计方案等。

从知识角度看,教师希望能够获得全面的内容资源。有教师提出了一些具体的希望,如科学概念解析,天文、微生物等宏观或微观的、不易观察到的自然现象和实验现象,动植物、天气、机械等图片资料,技术类、科技发展史、科技前沿介绍,科学防灾减灾,健康、环保等方面的知识。

从媒介平台看,教师希望有丰富的数字资源、实验教具、操作材料、科普场馆、科普图书、科普刊物等。数字资源如做模拟实验的操作软件、视频等;实验教具如标本、显微镜等;操作材料如动植物实物、泥土等。

小学科普资源研发的努力方向

着力研发新媒体科普资源

新媒体有别于传统的报刊、广播、电视等媒体,涵盖了所有数字化的媒体形式,因此应称之为数字化新媒体,包括自媒体。对于承载科普内容的媒介,从前面的调查看,教师的需求是丰富多彩的。其中,对直观、动态的数字资源的需求是非常多的,这些都需要新媒体承载。

教育界在探索如何与信息技术进一步高度融合,利用网络资源,改变课堂教学的局限性。科普界也在探索新媒体时代背景下的科普资源的研发:一方面继续完善科普网站,增加合作伙伴,将科研资源汇集到网站平台;另一方面利用移动互联网,将科普资源供给移动终端。科普界还在尝试开放科学研究的过程,吸引公众参与其中。过程性活动使师生有机会参与科学研究,体验真实的科学实践,培养科学探究能力。科普内容资源也应该考虑加入与学习者互动的元素,使之具有AI的特质。

科普资源研发还应该注重树立科普品牌,因为科学很重要的指标就是公信力和权威性。目前网络科普的权威性亟待树立,需要更多的科学家和科学传播专家参与进来。

整合科普资源数据库,打造科普信息平台

当前,网络上的科普内容资源增长很快,但分散凌乱,往往形成“信息孤岛”。教师需要花费很大的精力查找、下载、编辑和整合。有时候由于网络不畅在课堂上调用资源并不顺利。小学科学课程教学很需要一个能够达到中国知网效果的百科全书式的科普信息平台,这样才能使教师方便、快捷地找到满足教学需要的、表现形式丰富多样的科普资源,从而极大地提高小学科学课程教学水平。大数据时代的一个重要特点是共享,科普平台应该具有资源共享理念,自觉整合资源,自觉与民众共享,加大辐射强度。这样的平台要能实现受众的参与和互动,使科学教师在教学中的个性化需求得到重视,使平台的受众体验感越来越好。

建设科学课堂不同的功能区

从信息生态观的角度看,未来学生的学习要能实现自我适应和自我组织。自我适应即智慧的适应,表现为学习者获取、过滤、存储、交换和创造信息的学习过程;自我组织表现为在智能化技术作用下,学生学习自觉性的提高和根据自定学习目标进行学习。为了实现自我适应和自我组织,未来小学科学课堂的学习环境可以包括基本功能区、扩展功能区和分析功能区,分别储备不同的科普资源。

基本功能区是小学科学课程日常教学的主要区域,有黑板、投影设备,可使用PAD等无线终端进行教学。数字技术的实验数据采集系统,如传感器、数据采集器、安装于移动终端的控制软件等,也将会越来越广泛地在功能区使用。

扩展功能区能够与基本功能区互联,实现信息交互。扩展功能区应该储备大量的科普资源,供师生随时查找和调取,包括科普图书、科普报刊、依托于计算机设备的科普资源数据库,以及能实现VR、AR、SI(体感交互)等的设备平台和丰富的相关资源,提高学生的自主性,实现模拟真实场景的沉浸式学习;要有远程视频会议系统,使不同班级、不同年级、不同地区的师生可以利用云平台进行互动式交流;还可以有3D打印、可编程积木等技术设备和相应教学材料,供学生进行一些拓展性的探索,培养他们的创新能力。

分析功能区用于采集、存储、分析教学信息数据,起到教学评价的作用。除了传统测试题的电子形式外,需要开发大量的情境化、直观化、动态化、互动性的测试模块,分析学生测试结果,以便及时为师生提供反馈。

我国的科普事业正在迅速发展,希望科技界、科普界与小学科学教育界加强合作,围绕小学科学课程,着眼未来课堂,开发出丰富多样的有利于小学科学课程教学使用的科普资源。