歙县徽城镇紫阳村榨川组滑坡地质灾害及应急抢险治理方案研究

2019-11-12程惠

程惠

摘要:本文介绍了歙县徽城镇紫阳村榨川组滑坡的工程地质勘察工作,分析了滑坡的工程地质条件,对滑坡进行稳定性评价,并且提出了应急抢险治理方案,调查研究表明该滑坡为降雨诱发的牵引式滑坡,其治理以抗滑支档结合地表排水为主。

关键词:滑坡;地质条件;稳定性评价;应急抢险;治理方案

1.前言

歙县古城历史悠久,人文荟萃。但地处山区,人口密集,土地资源匮乏,民房多依山而建。歙县是黄山市乃至安徽省重要的地质灾害易发区。徽城镇紫阳村榨川组滑坡属于市级地质灾害点,灾害点地质灾害点位于黄山市歙县徽城镇7km,2014年~2015年间,榨川村后山滑坡发生不同规模的滑塌,2018年夏季强降雨后滑坡失稳下滑,形成小规模滑塌,滑塌堆积体约12m3,共有三处小型滑坡和三处崩塌危害体,直接威胁坡体下方27户102人生命财产安全,为确保居民的生命财产安全的前提下,安徽省地质矿产勘查局332地质队受徽城镇人民政府委托,对榨川组全村边坡进行了地形测量、工程地质调查、地质钻探,结合徽城镇应急处理措施和当地村民的要求,制定了地质灾害应急抢险治理工程设计。

2.地质环境背景条件

2.1地形地貌

榨川村地处屯溪流下的新安江和歙县渔梁流下的新安江二江汇合点的北西侧,座坐北朝南。地貌单元为丘陵地貌,最高点标高为158.9m,最低点新安江岸106m,榨川村码头标高为112m,最大高低差为53m。

榨川村平面呈“山”字形,由三条走向北东的沟谷和屯溪流下的新安山所组成,沟谷呈“U”形,新安江呈宽的“U”字形。

2.2气象水文

榨川村属亚热带湿润季风气候区,四季分明,气候多变,特别是每年的夏季,受暖空气控制,气温高,湿度大,降水多,常有强降雨等灾害性天气发生,最大年平均降水量2264.4mm(1983年),降雨多集中在每年的3月份~7月份,达年降水量的70%以上。每年5月份~6月份,夏季风到达皖南地区,滞留该区达一个半月左右,形成皖南的梅雨期,该梅雨期带来该地区充沛的降水。

该地区降水集中,最强日降雨量可达205.5mm/D,易引发滑坡等地质灾害。

2.3地质条件

榨川村位于大地构造部位的江南古陆的北东端、三阳断裂和宁国——绩溪断裂带中间,漳公山造山带的北东侧,昌溪组推覆构造中部,地质构造复杂,地层岩石破碎。

(1)地层岩性。调查区地层为西村岩组中段,为一套灰绿色薄层状片理化千枚状板岩、绢云母片岩,按其风化程度可以划分为强风化层和中风化层。在岩层的表面通常覆盖有0.5m~2.5m角砾土,角乐为坡积和残坡积成因。调查区板理产状为325°∠59°与主要坡向相反。

(2)岩浆岩。调查区内有两条走向北东的花岗斑岩脉,花岗斑岩脉半风化呈褐黄色,细粒斑状结构,块状构造,脉宽在2m~5m不等,沿西村岩组板理方向侵入,呈陡倾产状。

(3)地质构造。调查区主要构造为片理构造,产状与板理一致,发育有四组节理,产状分别为:327°∠36°和141°∠42°,该两组节理为共轭的“X”节理,另外二组分别为67°∠57°和154°∠68°,其中154°∠68°为外倾节理,呈张开状,是产生倾倒式崩塌和滑坡主要控制性节理。

2.4水文地质条件

勘查区表层分布第四纪角砾混粉土层,其下为强风化千枚状粉砂质板岩,板理产状与板理反倾,残坡积和强风化是主要的含水层,赋水性中等,连通性一般,补给来源为大气降水,水量不丰富,地下水排泄主要沿坡体自坡顶排泄至坡脚。勘查时未见到地下水露头,地下水类型为潜水,水体呈透镜分布。根据区域水文资料,地下水对钢筋砼具有微腐蚀性。

3.滑坡地质灾害及稳定性分析

3.1滑坡地质灾害

(1)HP1滑坡。该滑坡已经于2014年已在滑坡前缘发生过一次崩塌,目前其右侧缘和后缘裂缝尚水闭合,滑坡前缘剪出口裂缝张开在2cm,尚没有发生明显错开,下雨时有地下水渗出,滑坡后缘标高为132m,剪出口标高为120m,滑坡纵断面是下陡上缓状况,滑体主要成分为角砾土和强风化千枚状板岩,滑床沿强风化和中风化之间的一组节理(产状为245°∠32°)滑动,滑床产状为245°∠32°,滑带土为节理裂隙带中的粘土。滑体厚度在3m~6m,属于中浅层滑坡。滑坡规模长12m,宽50m,厚3m~6m,属于小型滑坡。滑坡类型为土岩混合型牵引式滑坡,目前呈现不稳定状况。

(2)HP2、HP3滑坡。HP2和HP3滑坡紧邻,中间被一带花岗斑岩脉所隔开,其中HP3滑坡坡体下部无人家居住,危害对象不明,故本次应急抢险不涉及。HP2滑坡长15m,宽30m,厚4.5m,属于浅层残坡积层滑坡,滑坡周界清楚,后缘陡坎清楚,属于古滑坡,目前处于欠稳定状态。

3.2滑坡稳定性分析

(1)计算方式。本次稳定性计算选用的强度指标是根据附近同类工程试验结果、滑坡反分析,结合工程勘查、现场测绘及类似工程经验,综合确定滑塌体稳定性计算强度指标的选用值。按照国家规范,通过反演法检验滑动面抗剪强度指标要满足下列要求:

a.断面采用滑动后实测的主滑断面;

b.正在滑动的滑坡稳定性系数为0.95~1.00,暂时稳定的滑坡为1.00~1.05,已固结稳定的老滑坡1.05~1.10。

根據以上要求和本处滑坡的现状,判断滑坡体处于正在滑动状态,因而采用的反算稳定性系数为1.0,在此状态下求得强度指标,从而可以计算出不同条件下及需要加固条件下的稳定性状况和推力大小。

BT1及BT2崩塌为滑移式崩塌,沿顺层节理面滑动,可根据平面滑动法计算下滑推力。

根据试验结果对于滑动地段,而假定内摩擦角φ值取22°,来反算滑面的φ值。

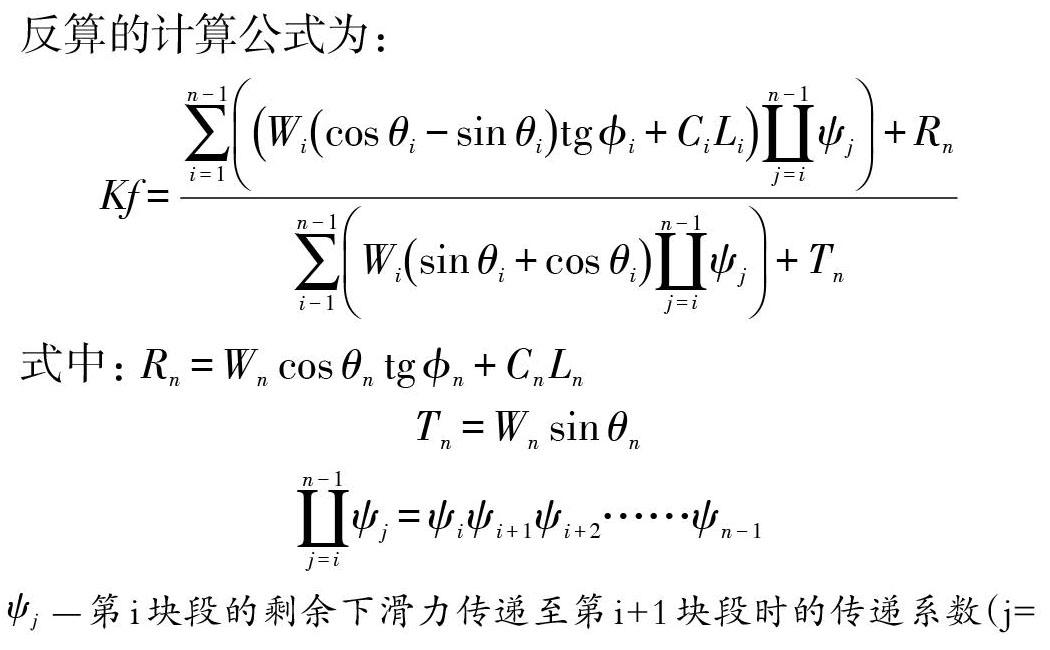

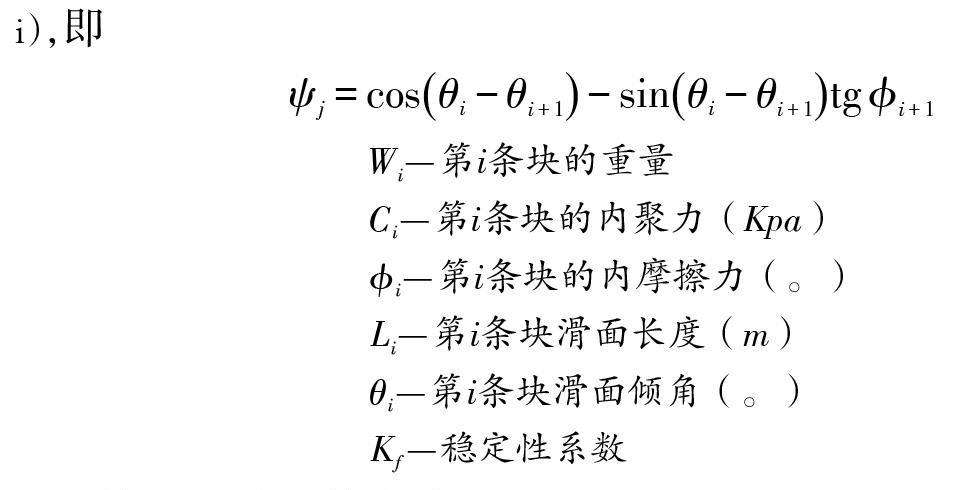

反算的计算公式为:

ψj=cos(θi-θi+1)-sin(θi-θi+1)tgφi+1

Wi-第i条块的重量

Ci-第i条块的内聚力(Kpa)

φi-第i条块的内摩擦力(。)

Li-第i条块滑面长度(m)

θi-第i条块滑面倾角(。)

Kf-稳定性系数

按照滑坡反算出其C=5kPa。

各物理力学参数如下:滑坡体天然重度ρ取21.60kN/m3;内摩擦角φ值取22°,C为13.5kPa,中风化千枚岩锚固体与岩石的锚固强度特征值取300kPa。

(2)剖面计算结果。按照现行规范,目前采用的是垂直于边坡走向的二维剖面稳定性计算结果来反映其所在的边坡段的稳定性。显然具有代表性的能反映出边坡的岩性、结构、地下水条件以及工程建设对边坡脚地段的切割作用的工程地质勘查剖面是满足这个条件。本次计算针对滑坡剖面1进行计算,再以辅剖面2、剖面3进行验算。

综上,滑坡在工况II(自重+地下水)欠稳定~不稳定状态,工况III(自重+暴雨+地下水)时则处于处于不稳定状态,故滑坡处于不稳定状态。

4.应急抢险治理设计方案

4.1整体工程设计方案的选择

坡体处于欠稳定~不稳定状态,坡上有房屋等建筑,根据场地的工程地质特征,结合场地施工空间狭窄、作业面小的现状,结合稳定性分析结果,拟采用支挡的措施进行,结合场地狭小,施工后景观,此次设计采用微型桩板墙进行支挡。

4.2分部工程设计方案

(1)微型抗滑桩。此次治理工程共计分为A、B、C、D、E五个部分。

其中B段长49.5m,其中C段长10.5m,D段长24m。

微型桩净断面为圆形,其中型钢为I18a型热轧工字钢(24.1kg/m),工字钢高方向与坡向一致;桩身混凝土C30,施工过程中应尽量减少扰动,紧贴现有干砌挡墙而布,至少跳2孔成桩。桩心距1.5m,桩径250mm,桩长9(12)m。

(2)鋼筋混凝土板墙。高3.0,厚350mm,板身混凝土C30;板为双面双向配筋,φ12@200,HRB400。板墙与桩浇筑成整体,桩包于板中。板墙两侧封挡采用C30混凝土整体浇筑。

(3)预应力锚杆。与微型桩连接,入射角20°,一桩一杆,长12m,锚固段不小于8m。锚杆自由端防腐采用黄油+麻绳+黄油的方式进行防腐。

(4)截排水工程。本工程截排水工程有截排水沟和泄水孔,总长246m。

坡上排水沟自坡上引流而下,坡下排水沟向新安江排泄;泄水孔布设于板墙和喷浆坡面上。预埋PVC管,后填滤料,孔径100mm,俯斜5°,应在板墙内侧孔位处回填反滤料,保证泄水孔的有效排水。

5.结论

通过资料收集、野外勘查、地质钻探、综合分析研究等工作,完成了地质灾害的勘查工作,查明了地质灾害的现状、成因及危害性特征,坡陡土厚,物质松散;土岩面陡,坡脚临空;毁林种菜,废水乱排,若遇降雨激发,当各种因素综合达到临界值,边坡可能会失稳造成破坏,严重威胁坡上、坡下建筑工程及人民生命财产安全。因此,开展了应急抢险治理工程设计,并且势在必行。

参考文献:

[1]殷跃平,张作辰,贺模红,等.滑坡防治工程勘察规范(DZ/T0218-2006)[S].中国标准出版社,2006.

[2]刘银辉,余风.浅析滑坡形成原因及防治措施[M].中原出版社,2007.

[3]徐单,柳长柱,杨峰,等.海南保亭县甘什岭滑坡成因分析及稳定性评价[J].地质灾害与环境保护,2016,27(04):8-12.