危机事件中网络空间场域情境对舆情偏差的影响研究

2019-11-07阳长征

阳长征

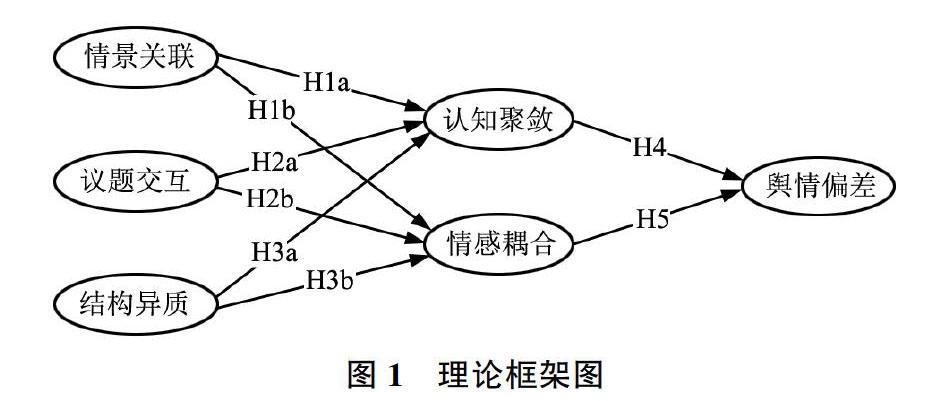

摘 要:[目的/意义]为了探索危机事件中网络空间场域情境对舆情偏差的影响机制,对网络空间中不同情境进行分类和定级,实现网络舆情的差异化监控与治理,并从场域情境视角强化正面舆论的传播效果。[方法/过程]以情景关联、议题交互及结构异质为自变量,舆情偏差为因变量,认同聚敛与情感耦合为中介变量构建研究理论模型。通过问卷调查法对相关数据进行采集,采用结构方程模型方法,并借助AMOS22.0统计软件对数据进行处理和分析。[结果/结论]其研究发现:1)网络空间中,情景关联、议题交互及结构异质分别通过认知聚敛及结构异质的中介作用,对舆情偏差产生显著影响;情景关联为正向影响,议题交互及结构异质为负向影响;2)其中,结构异质对舆情偏差的影响效应最大,其次为议题交互,最小为情景关联;3)场域情境对舆情偏差的影响效应,在人口统计学上存在组间及组内显著性差异。最后,对研究结果进行分析和讨论,并指出了研究价值及未来展望。

关键词:场域情境;舆情偏差;网络空间;危机事件

Abstract:[Purpose/Significance]With the view to explore the influence mechanism of cyberspace field situation on opinion bias in crisis event,classify and grade differently characterized situation in the network,monitor and govern network opinion,and enhance the communication effect of positive opinion from the perspective of field situation.[Method/Process]With context relation,topic interaction and structure heterogeneity as independent variables,opinion bias as dependent variable,cognition convergence and emotion coupling as mediating variables,the paper constructed influence mechanism model of effect of cyberspace field situation on opinion bias in crisis event.[Method/Process]And the sample data was obtained through questionnaire survey.The data was analyzed using research methods SEM,and were processed through AMOS22.0.[Result/Conclusion]And it concluded that context relation,topic interaction and structure heterogeneity had significant effect on opinion bias through mediating variables cognition convergence and emotion coupling.Among these,the effect of structure heterogeneity was the most intensity,topic interaction more intensity,and context relation weakest intensity.Besides,there was differential effect of field situation on opinion bias between-and in-gender,age and education.And finally,the paper analyzed and discussed the research results,and indicated the theoretical and practical implication of the research conclusion.

Key words:field situation;opinion bias;cyberspace;crisis event

近年來,随着信息技术的快速发展,以互联网为代表的各种新媒体不断涌现,互联网基本覆盖了我们的整个生活,正以惊人的速度渗透至人类社会生产和生活的各个角落,已成为了当下人们进行信息获取及信息传播的主要方式。第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,互联网普及率达到59.6%。网络作为一种新型的信息传播和人际交往工具,正改变着人们的生活、行为方式,并对社会的发展产生越来越重要的影响。在网络环境下,随着网络问政持续推进,民生主题舆论已日益凸显,各类民生热点备受人们关注,如物价、住房、交通、教育、医疗、腐败等问题,这些潜在的各种危机可随时一触即发,如长春毒疫苗、雾霾空气污染等。加之,由于网络信息传播的低门槛,危机事件发生后大量的网民动辄在网络中动员、集聚和发声,对舆论的演变推波助澜。同时,由于网络意见领袖地位的凸显,舆情在网络空间中极易形成群体极化,严重影响了网络生态的有序性。因此,网络空间中,各类舆情的演化成为影响社会稳定与和谐发展的重要影响因素,并对社会关系和社会结构产生了全面冲击,已给社会稳定及社会治理带来了前所未有的冲击和挑战,成为互联网时代全社会高度关注的社会问题。

然而,针对网络舆论,场域理论强调,场域并非单一的物理环境,此外它还包括他人的行为以及与此关联的诸多因素,场域中的主体每一个行动均会被所处的场域所影响(Koffka K[1])。而作为场域中的具体环境,情境则是事物发生及个体行为产生的重要影响因素,它是一定时间内各种情形状况的结合体。人则为情境的客体,在社会互动中为情境所驱使,宏观环境只有经过具体情境才能对人的心理、行为和态度产生影响。此外,在不同情境下,个体对同一行为、同一刺激会产生不同的心理反应,从而导致不同的行为和态度(张广斌等[2])。因此,在网络舆论中,舆论场域则为舆情形成的一个重要环境,该环境则需通过场域情境才能对受众的心理及行为模式产生影响。

为了深入了解网络环境下舆情偏差的影响,学术界针对网络舆论及舆情的研究方兴未艾,国内外学者一直从不同视角不断地进行探索和研究。Chen X G等考虑到网络舆情的不确定性和模糊性,引入信息熵的概念,提出了一种基于信息熵的网络舆情相似性分析方法,能够对网络舆情的热点和危机事件进行聚类和识别[3]。Dong Y等为了揭示在线和离线社交网络之间大量代理之间的交互机制,提出了一个在线和离线社交网络环境下的舆论动力学模型。并对模型进行了大量的模拟,得出了舆论动力学模型中形成共识的分析条件[4]。Chen X等为了解决网络舆情趋势预测问题,提出了基于协同过滤的网络舆情趋势预测方法,设计了网络舆情趋势预测的框架结构[5]。刘焕提出了网络舆情偏差的影响因素模型,发现政府部门做好顶层设计、媒体加强自身治理、公众不断提高媒介素养可以有效削弱公共事件网络舆情偏差和降低舆情偏差的负面影响[6]。周昕等将场内舆情观点解构成受众、情感立场、应事实体的三元组,并总结出一个舆情观点的三体化呈现框架[7]。李紫薇等通过信息传播模型把突发事件舆情话题演化过程分为突发期、蔓延期和消散期,使用Gephi绘制可视化云图,并通过网络结构分析网络舆情话题演进规律[8]。夏一雪等定性分析大数据环境下网络舆情信息异化机理,并在此基础上通过数值仿真研究政府控制信息异化的分类问题[9]。高歌等结合系统动力学和传播学的相关理论,分析了网络舆情影响力,研究其形成机制和影响因素,并构建了网络舆情演进的系统动力学模型[10]。喻国明阐述了在互联网所构造的新舆情生态中,政府的角色已经不是无所不能的控制者和指挥者,而应将自身作为融入大生态系统中的一分子,从“管理组织”进化到“共建生态”的核心推动者,实现容纳社会多元主体的共同管理[11]。

纵观过去相关研究,总体而言,在研究内容上,过去研究主要集中于话题分析、舆情趋势、影响因素、扩散模型、应对策略等方面。在研究方法上,则主要通过定性分析、动力学模型、社会仿真、复杂网络等方法探讨舆论研究问题及构建传播模型。虽然这些研究已取得诸多成果,但仍存在可提升之处。一方面,就研究内容而言,过去研究关于网络舆情或舆论的研究虽然较多,但对舆情偏差的研究很少,且从舆论场域情境视角对舆情偏差影响的相关研究依然缺乏,这给本研究理论框架的构建留下了研究空间。根据场域理论及信息使用情境理论,在网络舆情演化过程中,舆论场域情境会对人们的心理及行为模式产生重要影响。尤其在当下,网络技术的快速发展也使得用户社会心理在很大程度上受到了信息环境的影响,存在较强的情境效应。因此,欲对舆情偏差影响机制得以全面、深入地認识,更需要基于场域情境视角对舆情偏差进行探索研究。另一方面,就研究方法而言,定性研究主要集中于问题的分析及对策提出;定量研究主要采用动力学、信息学、社会仿真进行研究,模型中涉及的变量多为学术性变量,得出的研究结论难以落实到具体实践操作上,与现实应用的有效对接存在一定难度。因此,在此背景下,为了解决过去研究中存在的问题,本文将结合心理学、行为学及传播学,对舆情偏差进行探索研究。本文将探索如下问题:1)网络空间中场域情境对舆情偏差的影响路径及作用机制如何?2)网络空间中场域情境对舆情偏差的影响效应在不同性别、年龄及学历用户群体中是否存在差异?若存在,则差异性如何?

基于上述研究问题,本研究的结构安排如下:第一部分根据现实需求和文献分析提出研究问题,第二部分基于相关理论基础提出研究假设并构建研究理论模型,第三部分进行研究方案设计并收集样本数据,第四部分进行数据处理并实现模型验证及数据分析,第五部分对研究结果进行分析、总结和讨论。

1 理论基础与研究假设

场域理论强调,场域并非单一的物理环境,此外它还包括他人的行为以及与此关联的诸多因素,场域中的主体每一个行动均会被所处的场域所影响。针对信息传播中的场域,Fisher K E等提出了信息场理论,认为人们为了实现某种目的而聚集在一起的特定场所,该场所却能营造出一种氛围能够促使人们自发地进行信息交流和信息分享等行为,其影响因素主要包括个体、场所及信息等三大因素。在信息场中,人们可以采用任何形式获取信息,且信息的获得将对个体的生理、认知、情感以及社会等方面产生积极影响[12]。

情境社会理论指出,人为情境的客体,在社会互动中为情境所驱使,而宏观环境只有经过具体情境才能对人的心理、行为和态度产生影响。在不同情境下,个体对同一行为、同一刺激会产生不同的心理反应,从而导致不同的行为和态度。其中,情境主要包含行为主体、文化特质、特殊意义与人之间的关系、个人及群体的社会互动、特殊的时间、特殊场合和地点等六要素。因此,在网络空间中,舆论场域则为舆情产生的一个重要环境,它需通过场域情境才能对受众的心理及行为模式产生影响(王晴锋[13])。同时,根据情境的构成要素,可将网络空间中的舆论场域情境因素归纳为情景关联性、议题交互性及结构异质性三方面。

1.1 情景关联与情感认知

情景是指主体所处状态以及周围环境变化的所有信息的集合,是用以对事物、实体以及用户等所处的状态、发展趋势及环境特征的相关信息进行描述,且环境中的每一主体均对应着一组相应的情景信息。对于个体的心理、认知和情感并非独立存在,它们的形成过程及所处状态总是受情景和环境连续作用的结果。人们的视域中总存在着复杂而丰富的场景和情景结构,一旦某事物发生了变化,从而也会对其它相关事物产生重要影响(Dey A K[14])。用户在信息阅读过程中会在脑海中形成浅层表征、基础表征及情景表征3种理解形式。其中,情景表征是用户为了对文本信息形成全局性和连贯性的认识,并根据自身经历及背景知识对信息情景进行整合,它是人们对信息加工和情感幻想的最高层次。在信息接收时,受众会受到该场域内相关情景的影响,从而促使某种认知或情感的形成(Kintsch W等[15])。

针对网络空间舆论场,当情景与危机事件的话题关联度越大时,情景则会具有较强的主题提示作用,使得舆论主题更集中于特定话题,使用户的群体性思维易于集中于同一方向,从而在特定主体上形成共同认识。同时,用户情感体验也更聚焦于特定事物上,从而使用户群体的情感易于形成聚合并产生增力效应。基于此,可以提出如下假设:

H1a:网络空间中,情景关联对用户认知聚敛存在显著正向影响。

H2a:网络空间中,情景关联对用户情感耦合存在显著正向影响。

1.2 议题交互与情感认知

议程设置理论指出,媒介虽然难以改变受众对某一事件或意见的具体看法,但可以通过信息的结构设置及议题的安排来有效地左右受众关注特定信息点。网络议程设置认为,受众在认知过程中是根据要素间的关系特征来构建事件或属性的网络关联图景,主要聚焦于大众议程和媒介议程中的事件或属性之间的关联,最核心的逻辑是关联性。影响公众的不是单个的议题或者属性,而是一系列议题所组成的认知网络。新闻媒体不仅告诉受众想什么或者怎么想,同时还决定了我们如何将不同的信息碎片联系起来,从而构建出对于社会现实的认知和判断(Vu H T等[16])。由此可见,议题的交互属性则会对传播效果产生重要影响。

通过议程设置,传播媒介赋予各种议题不同程度的显著度,从而影响公众关注的焦点及对社会环境的认知结构,以及影响人们对相关事物及其重要性的判断。议程设置主要通过认知、态度和行动3个层面对受众传播效果产生影响,其中认知层面上的效果则是议程设置的重要着眼点,而态度层面的效果则包含对受众情感方面的影响(McCombs M E等[17])。针对网络空间,当场域议题与危机事件的议题交互性越强时,互动的议题则会分散用户对危机舆论的集中性,使得舆论难以集中于特定的话题之上,用户的思维更易形成在不同舆论主题上的游离状态,从而用户群体的认知则难以聚敛。同时,用户的情感体验也难以聚焦于特定事物上,难以形成用户群体的情感聚合并产生增力效应。基于此,可以提出如下假设:

H2a:网络空间中,议题交互对用户认知聚敛存在显著负向影响。

H2b:网络空间中,议题交互对用户情感耦合存在显著负向影响。

1.3 结构异质与情感认知

关系强度理论指出,弱关系是指人们由于交流和接触较少、联系较弱的人际关联状态。由于弱关系分布范围较广,因此相对于强关系更能充当跨越社会界限,从而获得新的信息和其他资源的桥梁,可将其他群体的重要信息带给不属于该群体的个体成员,进而创造出更多的社会流动机会(Granovetter M S[18])。个体间一旦建立起强关系,便意味着群体内部相似性较高,其朋友圈子的重叠程度较大,群体内部个体所了解的事物的相似程度就较大。因此,通过强关系所产生的讯息通常存在重复性,易于形成封闭的系统。同时,强关系网络内的成员由于具有相似的态度、高度的互动频率,则会强化原本认知和态度,从而降低了与其它观点和态度的融合。

然而,人们在获取信息和形成认知的过程中其认知结构并非线性,而是接近于网络结构。在这个结构中不同节点相互连接共同构成了认知的图谱。在网络空间中,用户结构同质化较高,他们所获取的信息主要是经过筛选与过滤后的相同論调,难以获取不一致的信息(Burke M等[19])。而单一化的信息接收自然会强化他们自己原有的观点,进而在情感上易于走向联动聚合。相反,在网络舆论中,场域用户结构异质化程度较高时,用户间的关联程度越低,互动的频率也较低,从而难以形成群体聚合性认知,在情感上也难以形成聚合联动效应。基于此,可以提出如下假设:

H3a:网络空间中,结构异质对用户认知聚敛存在显著负向影响。

H3b:网络空间中,结构异质对用户情感耦合存在显著负向影响。

1.4 情感认知与舆情偏差

舆情,是指在一定的社会空间内,围绕中介性社会事件的发生、发展和变化,作为主体的民众对作为客体的社会管理者、企业、个人及其他各类组织,在其政治、社会、道德等方面的取向产生和持有的社会态度。它是较多群众关于社会各类现象、问题所表达的信念、态度、意见和情绪等方面的总和。在网络环境下,舆情要素主要包含网络、事件、网民、情感、互动、影响力等方面(王晰巍等[20])。在网络舆情的演化过程中,由于受到多种因素的影响,会导致某些网络言论缺乏理性,表现出感性化和情绪化,甚至某些用户、群体将互联网作为情绪宣泄的场所,通过相互情绪感染,致使公众的认知结构与客观真实出现偏差。

在网络舆论中,用户的认知过程是人们接受外界输入的信息,经过头脑的加工处理,转换成内在的心理活动,进而支配用户行为的过程。当人们的认知聚敛(Convergence)时,用户群体则专注于单一的事物,思维集中于同一方向。在众多的现象、线索、信息中,以某个认知对象为中心,尽可能运用已有的经验和知识,将各种信息进行重新组织,从不同的方面和角度,将思维集中指向该中心点,从而达到解决问题的目的(Webb M E等[21])。群体认知聚敛的出现,一方面,部分受众由于所获取信息的不对称,则会跟随多数受众的信息行为进行信息行为决策;另一方面,由于个体害怕与群体存在不同意见而被孤立,从而刻意保持与群体相一致的行为。从而,用户个体则会出现与大多数用户心理或行为保持一致的倾向,产生网络舆论的从众现象,导致用户群体在认知上形成强大的聚合效应,使舆情走向偏差。基于此,可以提出如下假设:

H4:网络舆论中,用户认知聚敛对舆情偏差存在显著正向影响。

情感是一种态度在生理上复杂而又稳定的生理评价,是个体对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验。它具有倾向性,可使个体情感在特定事物上存在正向或负向倾向。而耦合(Coupling Induction),则是指人们把群体中2个或2个以上的个体通过相互作用而彼此影响,从而联合起来产生增力的现象。人际间耦合效应的出现,会使个体相互产生情感上的联动,耦合程度越大,情感联动作用就越大(赵熙[22])。针对危机事件的网络舆情,人们的舆论主要指向事件的负面影响而展开,舆论场域中聚集的主要为负面情绪,产生的情感耦合也主要呈现负面倾向。因此,当用户间的情感耦合程度越大,群体的信息决策更易产生极端行为,倾向于冒险一端。同时,随着群体成员持续地互动,群体情感则朝着极端方向继续移动,形成群体极化,最终导致舆情偏差。基于此,可以提出如下假设:

H5:网络舆论中,用户情感耦合对舆情偏差存在显著正向影响。

1.5 理论框架

该研究以网络空间中的场域情景关联、议题交互和结构异质为自变量,舆情偏差为因变量,认知聚敛及情感耦合为中介变量,构建理论模型来研究场域情境如何对用舆情偏差产生影响。其理论结构图如图1所示。

2 量表设计与数据收集

2.1 量表设计

该研究中所使用的量表及问卷的主要变量和题

项设计如下:

因变量:舆情偏差,是由于受主客观因素的影响,致使公众的认知及网络舆论出现偏离客观真实的现象。主要根据Broockman D E等的研究成果[23],针对网络空间,以事件为核心,从广大网民情感、态度、意见、观点的表达与客观事实的偏差方面进行题项的设置,共设6个测项。

自变量:情景关联,是指主体所處状态以及周围环境的所有信息与危机事件话题的相关程度。主要参考李枫林等的研究成果[24],以信息用户所处的状态、发展趋势及环境特征与事件话题的关联性进行题项设置,共设3个题项。议题交互,是指网络中危机事件舆论的话题内容、中心、主题与其它议题产生的交叉及互动的状态和程度。主要参考张军芳的研究成果[25],以事件舆论的内容、中心、主题与其它议题产生交叉及互动的程度进行题项设置,共设3个测项。结构异质,是指场域中用户群体在重要人口统计学变量及其它特征上的构成差异程度。主要参考高俊峰等的研究成果[26],主要从舆论场域中的用户职业、学历、年龄等维度进行题项设置,共设3个测项。

中介变量:认知聚敛,是指用户群体专注于单一的事物,思维集中于同一方向,在众多的现象、线索、信息中,向着事物的同一维度进行思考。主要参考Cropley A等的研究成果[27],从用户对舆论事件的感觉、知觉、记忆、思维及想像等方面的相似程度进行题项设置,共设计4个题项。情感耦合,是指网络用户群体中个体情感通过相互作用而彼此影响,从而形成情感联动并产生增力的现象。主要参考Fox J R E等的研究成果[28],主要从用户群体对危机事件的愤怒、悲伤、恐惧、厌恶等方面的情感联合互动程度进行题项设置,共设3个题项。

以上变量的测量均采用李克特五点量表法,采用1~5之间的整数来表示对问题的同意程度。其中,1表示“非常不同意”,2表示“不同意”、3表示“不确定”、4表示“同意”、5表示“非常同意”。

2.2 数据收集

本研究使用的数据来自2018年6月进行的“危机事件中网络空间场域情境对舆情偏差的影响研究”的网络问卷调查。为了提高调查信息的质量和信度,在问卷中插入了一些过滤性问题的题项,主要在调查问卷中设置了受访者是否曾经关注过危机事件在网络中的传播及舆论行为,通过对回收的问卷在此题项上的筛选,选择在该题项上回答为“是”的用户作为最终样本,以确定曾关注过危机事件网络传播及舆论行为的用户数据作为本研究样本。为了确保调查时问卷的信度和效度,在进行正式调查之前,先在广西南宁市内随机发放了问卷150份进行预调查,其中回收了124份,剔除回收中不合格的问卷18份,最后有效回收率为70.67%。对此进行信度和效度分析,其统计结果显示,预调查问卷的KMO值为0.81,Bartletts球形检验的p值均小于0.01,累积方差解释度为79.04%,Cronbachs α值均大于0.70。而在进行CITC分析中,其中Q11的CITC指数为0.36,其余项均大于0.50,因此需要删除问卷中的Q11题项,其余题项均保留。删除Q11题项后,再次对分量表及总体量表进行信度分析,结果显示原来Q11题项所属构念的分量表Cronbachs α值存在显著提升,而其余各分量表Cronbachs α值均大于0.70,总体量表Cronbachs α值也大于0.70,表明删除题项Q11后的问卷结构优度得以提高,说明该题项的删除具有合理性。

正式调查时,主要采用网络问卷调查系统、QQ、微信以及其它各种网络通讯工具相结合。同时,为了提高调查结果的准确性及问卷的回收率,则在每次调查前,预先告知参与本调查的每位受访者在本次调查完成后将获得一定额度的报酬,主要通过手机话费充值、微信红包、Q币、支付宝以及其它在线支付等方式完成支付。本研究数据收集过程历时3个月,发放问卷1 500份,回收问卷数为1 058份,剔除其中不合格问卷83份,则有效问卷共975份,问卷有效率为65%。其中,有效样本数据的人口统计变量分布特征如表1所示。

由表1的人口统计变量分布特征可见,该样本数据涵盖了不同性别、年龄、学历和职业的用户群体,且各统计学变量的样本分布不存在极端或奇异情况,该样本数据可用于研究分析。

3 数据分析与假设检验

3.1 信度与效度分析

量表信度。对问卷各题项内部一致性进行检验,对问卷数据处理,其结果如表2所示,其中,情景关联、议题交互、结构异质、认知聚敛、情感耦合、舆情误差各分量表的Cronbachs α分别为0.90、0.89、0.91、0.86、0.94、0.92,整个问卷的总Cronbachs α为0.89,所有α值均大于0.70的标准,说明该问卷各分量表和整体问卷设计信度较佳。

结构效度。对量表中的各变量进行探索性因子分析,其结果如表2所示,当共提取6个因子来表达该量表的所有题型时,所能解释的累积方差为81.07%。同时,测项Q17的因子负荷为0.43,其余题项在对应的维度上的因子负荷均大于0.50标准值,因此需要删除题项Q17,其余项均保留。该结果表明说明量表在整体设计上的结构效度良好。

内敛及判别效度。对收集的数据进行验证性因子分析(CFA),其结果如表2所示,各测量题项与所度量的潜在变量间的标准负荷系数均大于0.70,其对应的t值均大于1.96(p=0.05)的临界值。同时各变量AVE值均大于0.50,复合信度(CR)均大于0.70,表明观测变量能有效反映对应潜变量的特质,各组观测指标间均存在较好的一致性,说明数据的收敛性良好。对所有潜变量进行相关系数及AVE平方根计算(参见表3),所有潜变量的AVE值的平方根值均大于对应的相关系数的绝对值,表明各潜变量间的判别效度较佳。

3.2 路径分析及假设检验

3.2.1 直接效应

由于情景关联、议题交互及结构异质对舆情偏差路径模型的成立,须以情景关联、议题交互及结构异质对舆情偏差具有显著性影响为分析基础。因此,在对情景关联、议题交互及结构异质对舆情偏差路径模型分析前,需对潜在外生变量与潜在内生变量间因果关系的显著性进行回归分析。

图4拟合结果显示,回归方程的F检验值19.08达到0.01显著水平,说明回归模型的解释变量联合效应对被解释变量具有显著影响,表明模型的设置合理。同时,调整R2值为0.85,大于0.70的解释水平,说明情景关联、议题交互及结构异质可以解释舆情偏差85%的变异值,即变量的选取和组合与实际相符。且各回归系数的t检验值在0.01水平下均显著,表明情景关联、议题交互及结构异质对舆情偏差具有显著影响。

3.2.2 路径分析

对理论模型使用AMOS进行估计,其输出的p(χ2)值为0.000,小于0.05的显著水平,拒绝原假设,表明理论模型与观察数据无法适配,需要对初始模型进行修正,根据输出结果中的修正指标(MI),需要在观察变量Q9与Q16的误差项间建立共变关系,从而至少可以减少卡方值21.05。在对模型进行修正后,其相应的各拟合度指标分别为:p(χ2)为0.34,同时χ2/df、NFI值、GFI值、AGFI值、CN值、RMSE值均达到模型可适配标准,且修正指标输出结果中未有任何需要修正的参数,这表明修正后的模型为可接受模型,标准路径系数参见图2。

根据标准路径系数图2可知,所有路径系数值绝对值均介于0~1之间,且除假设H2b对应的t检验未达到0.05显著水平外,其余各假设对应的t检验均达到0.05的显著水平。根据各标准路径系数的正负性及系数的t检验,表明除假设H2b未获得支持外,其余7个假设均获得实证支持。同时,根据各路径系数大小,情景关联、议题交互及结构异质对认知聚敛(路径系数分别为0.36、-0.78、-0.65)较之于对情感耦合(路径系数分别为0.32、系数不显著则为0、-0.47)产生较大影响。情感耦合较之于认知聚敛对舆情偏差产生较大影响(路径系数分别为0.76、0.71)。

3.2.3 中介效应

根据Zhao X等提出的中介效应分析程序[29],结合Hayes等提出的Bootstrap方法进行中介效应检验[30]。以舆情偏差为因变量,以情景关联、议题交互及结构异质为自变量,以认知聚敛及情感耦合为中介变量进行模型的结构设置。选用Process程序中的模型1,进行1 000次重复样本抽取,并以95%为显著性置信区间进行中介效应检验。其检验结果如表5所示。

表5计算结果中,如果置信区间的下限(LLCI)和上限(ULCI)之间不包含0值,则说明中介效应显著;否则,则说明中介效应不显著。表5计算结果显示,在所检验的中介路径中,除了路径“议题交互→情感耦合→舆情偏差”95%的置信水平上限与下限之间包含0值外,其余路径95%的置信水平上限与下限之间均不包含0值,即表明除了路径“议题交互→情感耦合→舆情偏差”中介效应不显著外,其余路径的中介效应均显著。

根据中介效应估计结果,情景关联、议题交互、结构异质通过认知聚敛及情感耦合两个中介变量对舆情偏差产生影响的总效用分别为:-0.1298、-0.1354、-0.1619。其中,情景关联通过认知聚敛中介变量(中介效应系数为-0.0657)较之于通过情感耦合中介变量(中介效应系数为-0.0643)对舆情偏差产生较大影响;议题交互通过认知聚敛中介变量(中介效应系数为-0.1354)较之于通过情感耦合中介变量(中介效应不显著,其系数为0.000)对舆情偏差产生较大影响;结构异质通过认知聚敛中介变量(中介效应系数为-0.0862)较之于通过情感耦合中介变量(中介效应系数为-0.0757)对舆情偏差产生较大影响。

3.2.4 检验结果

根据上述检验结果,其假设检验结果汇总如表6所示。

3.3 群组分析

信息环境使用理论指出,用户的不同职业和社会角色会对人们的信息行为产生重要影响,这些因素在某种程度上培育了用户信息行为的不同特征。因此,要对用户社会认同群组间差异有更深入地了解,需在上述理论框架验证的基础上对不同性别、年龄及学历的用户群组差异作进一步地比较和分析。

在进行群组模型估计时,性别组除RMR值(0.16)、年龄GFI值(0.81)未达适配标准外,其余各适配度指标均达到标准值,这表明性别、年龄及学历的群组数据整体上能较好地与理论模型相适配。各标准路径系数均介于0~1范围内,且各对应系数的t检验均达到0.05的顯著水平,这表明假设的理论模型在性别和年龄群组上均具有跨组效度。其分析结果如表7所示。

由图7可知,对于性别群组,各路径效应的大小顺序依次均为:男性、女性。对于年龄段群组,各路径效应的大小顺序依次均为:“30岁以下”、“30~50岁”、“50岁及以上”。对于学历群组,各路径效应的大小顺序依次均为:“小学及以下”、“初中~高中”、“大学及以上”。

4 结论与讨论

4.1 结 论

通过研究假设的提出及理论模型的构建,采用问卷调查法收集用户在网络舆论中的心理及行为数据,探索了网络空间中场域情境对舆情偏差的影响。其中,量表设计及所获数据均具有较佳的信度和效度,在此基础上,通过结构方程模型对预设的理论模型进行了实证检验和数据分析,得出如下研究结论:

首先,网络舆论中,情景关联、议题交互及结构异质分别通过认知聚敛及情感耦合的中介作用,对舆情偏差产生显著影响。其中,情景关联产生正向影响,议题交互及结构异质产生负向影响。情景关联对认知聚敛及情感耦合具有显著正向影响,议题交互及结构异质对认知聚敛存在显著负向影响,结构异质对情感耦合存在显著负向影响,而议题交互对情感耦合的影响效应不显著。

其次,网络舆论中,结构异质对舆情偏差的影响效应最大,其次为议题交互,最小为情景关联。情景关联、议题交互及结构异质通过认知聚敛中介变量,较之于通过情感耦合中介变量对舆情偏差产生较大影响。其中,情感耦合较之于认知聚敛对舆情偏差产生较大的正向影响。表明在舆情演化过程中,情感因素较之于认知因素对舆情偏差产生更大地影响。

再次,场域情境对舆情偏差的影响效应,在人口统计学上存在显著性差异。在性别上,各路径系数男性大于女性;在年龄上,各路径系数大小顺序依次为:30岁以下最大、30~50岁较大、50岁以上最小;在学历上,各路径系数大小顺序依次为:小学及以下最大、初中~高中较大、大学及以上最小。

4.2 讨 论

针对所有研究假设,其中H2b未获支持,即场域情境中议题交互对用户情感耦合的影响不显著。同时,议题交互对用户认知聚敛的影响显著,且影响效应较大。出现该情况可能的原因在于,在属性议程设置中,议题的构建是媒体、公众和政府三方相互竞合的结果,并力图通过社会组织中介消除不同个体与社群之间的分歧,以实现社会整合的目的(Ragas M W等[31])。网络议程设置理论指出,影响公众的不是单一议题或者属性,而是由一系列议题所组成的认知网络。通过议程设置,新闻媒体不仅可以告诉我们想什么或者怎么想,还决定了如何将不同的信息碎片联系起来,从而构建出对社会现实的认知和判断。因此,在网络环境下,舆论影响因素不再是单一的议题或属性,而是包含了议题与属性在内的一系列要素交互形成的认知网络(Guo L等[32])。议程设置虽然能通过认知、态度和行动3个层面对受众传播效果产生影响,但其中对用户认知层面的影响则是议程设置展现的主要功能和作用。因此,在议程设置中,议题的交互设置,虽然能对受众态度层面的情感成分产生一定影响,但对情感的影响并非议题属性功能的主要方面。相对于情感的耦合作用,议题交互对受众认知的影响效应则表现得更大、更显著。

在用户群组分析中,情景关联、议题交互及结构异质对舆情偏差的影响效应存在人口统计学变量的差异性,产生该情况的主要原因可能是由于不同群体的社会特征及社会角色的差异性所导致。一般性信息行为理论指出,用户的不同职业和社会角色会对人们的信息行为产生重要影响,这些因素在某种程度上培育了用户信息行为的不同特征。同时,用户在获取信息和利用信息中,存在多种中介变量对信息行为及动力机制产生重要影响,其中主要包括心理特征、人口统计特征、社会角色等(Khoo C S G[33])。针对本研究结论,在性别上,两性除了受到生理差异的影响外,更大程度上受到社会文化性别差异的影响。由于男性与女性在社会地位、社会角色上的差异,以及社会对不同性别也具有不同的角色期待和评价,在总体上表现出了一系列行为规范、性别分层等方面的差异特征。因此,群体在性别上的生理差异经由社会规范以及社会制度力量的作用,以及历代积淀的性别文化潜移默化的影响,从而形成了男女两性在信息加工模式和信息行为上的差异性(Oakley A[34])。其次,在用户年龄方面,年龄的大小通常与一个人的生理发育和智力发展密切相关,也代表着他们社会阅历的丰富程度,体现了他们在思维成熟度的差异。同时,也受到社会规范、社会文化以及风俗习惯的影响,不同年龄阶段的群体则扮演着不同的社会角色,承担着不同的社会责任,从而对不同年龄段个体的信息思维模式、认知方式以及行为特征产生重要影响。最后,在用户文化程度方面,由于教育学习是人们通过后天努力来改变和重塑自己思维和认知方式的重要途径,学历的高低反映了一个人在社会中接受教育程度的差异,高学历者通过对更多科学知识的学习和更多正式的训练从而提高自己对事物的认知和态度,相对于低学历者他们对事物有着更审慎、更科学的思考和认知,从而使得不同学历的个体在对事物的认知、态度以及行为上通常具有不同程度的差异性(Carret等[35])。

关于网络空间中场域情境通过认知聚敛与情感耦合的中介作用对舆情偏差产生显著影响,虽然过去尚未有与该研究结论完全一致的研究文献,但该研究结论与过去相关研究的推演结果相吻合。邢彦辉(2012)针对场域的影响效应,指出构成舆论场主要有三要素,即“同一空间的人群密度与交往频率”、“舆论场的开放度”和“舆论场的渲染物和渲染气氛”。同一空间的个体相邻密度与交往频率越高、空间的开放度越大、空间的感染力越强,则该空间中的舆论场域的影响效应则越大。在场力作用下,经过多方的交流、协调、组合、扬弃,舆情则比在一般环境下形成的速度更快,并呈现加速蔓延的趋势[36]。而关于情境对舆情偏差的影响,信息使用环境理论指出,信息使用环境可促使用户形成信息需求,并驱动他们积极地进行信息搜索、查询及利用等行为。信息在用户间的流動、传递和利用均受到信息使用环境的影响,用户以此可对信息的有用性及价值大小进行判断。信息用户能够感知所处环境的变化,并对此进行评估及做出实时反应,并不断调整自身行为以保持与信息资源的互动和协同(Browne G J等[37])。因此,在信息情境作用下,用户个体的心理及行为会受到影响,用户群体则会倾向于产生互动和协同行为,从而导致对事件舆情的演化过程产生重要作用。

本研究结论,在理论上,可为今后人们在网络场域对舆情影响方面的进一步探索及理论构建提供一定的参考和借鉴,也可为网络环境下的舆情演化理论、舆论场理论及信息情境理论的进一步深化和发展添砖加瓦。在实践上,相关部门或机构可根据网络空间中场域情境对舆情偏差的影响机制,从场域的情景关联性调整、议题多元交互设置及结构异质化构建,提出相应的舆论引导方案及舆情应对策略。通过该研究结论的现实应用,一方面,积极影响用户在场域中形成正确的认知和态度,促使在正确的舆论方向上产生群体认知聚敛及情感耦合,最终对舆情起到较好的疏通和引导作用。另一方面,针对舆情偏差的影响因素,阻断偏差出现的情境条件,预防受众群体在错误的舆论方向上形成负面认知聚敛及情感耦合,最终实现舆情演化过程中正本清源的舆论治理。

本研究虽然已尽量做到使研究设计完善,但由于客观条件限制,仍存在一定局限性。在数据采集上,虽已尽量完善抽样设计及数据采集的各个流程和细节,也已最大可能地扩展数据获取的范围,但因数据采集需要耗费大量的人力和物力,然后由于课题组人力、物力的限制,使得本研究仍存在有待提升之处。在网络抽样调查过程中,受访者存在担心调查者可能是出于某种恶意或探测自己隐私而致使受访率低。因此,在后续的相关研究中,可以考虑在现实人群中进行抽样调查,以提高问卷的回收率和合格率。

参考文献

[1]Koffka K.Principles of Gestalt Psychology[M].Routledge,2013:128-131.

[2]张广斌.情境与情境理解方式研究:多学科视角[J].山东师范大学学报:人文社会科学版,2008,53(5):50-55.

[3]Chen X G,Duan S,Wang L D.Research on Clustering Analysis of Internet Public Opinion[J].Cluster Computing,2018.

[4]Dong Y,Ding Z,Chiclana F,et al.Dynamics of Public Opinions in an Online and Offline Social Network[J].IEEE Transactions on Big Data,2017:1-1.

[5]Chen X,Xia M,Cheng J,et al.Trend Prediction of Internet Public Opinion Based on Collaborative Filtering[C]//2016 12th International Conference on Natural Computation and 13th Fuzzy Systems and Knowledge Discovery(ICNC-FSKD).IEEE,2016.

[6]刘焕.公共事件网络舆情偏差及影响因素研究述评[J].情报杂志,2018,37(11):96-102.

[7]周昕,高俊峰,潘逸尘.网络舆情场内信息受众观点的“三体”可视化框架构建[J].情报科学,2018,36(11):126-131,176.

[8]李紫薇,邢云菲.新媒体环境下突发事件网络舆情话题演进规律研究——以新浪微博“九寨沟地震”话题为例[J].情报科学,2017,35(12):39-44,167.

[9]夏一雪,兰月新,赵玉敏.大数据背景下网络舆情信息异化控制模型研究[J].现代情报,2018,38(2):3-11.

[10]高歌,张艺炜,丁宇,等.基于系统动力学的网络舆情演进机理及影响力研究[J].情报理论与实践,2016,39(12):39-45.

[11]喻国明.网络舆情治理的基本逻辑与规制构建[J].探索与争鸣,2016,(10):9-12.

[12]Fisher K E,Julien H.Information Behavior[J].Annual Review of Information Science and Technology,2009,43(1):1-73.

[13]王晴锋.戈夫曼与情境社会学:一种研究取向的阐释性论证[J].社会科学研究,2018,(3):122-128.

[14]Dey A K.Understanding and Using Context[J].Personal and Ubiquitous Computing,2001,5(1):4-7.

[15]Kintsch W,Van Dijk T A.Toward a Model of Text Comprehension and Production[J].Psychological Review,1978,85(5):363.

[16]Vu H T,Guo L,McCombs M E.Exploring“the World Outside and the Pictures in Our Heads”A Network Agenda-setting Study[J].Journalism & Mass Communication Quarterly,2014,91(4):669-686.

[17]McCombs M E,Shaw D L,Weaver D H.New Directions in Agenda-setting Theory and Research[J].Mass Communication and Society,2014,17(6):781-802.

[18]Granovetter M S.The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380.

[19]Burke M,Kraut R E.The Relationship Between Facebook Use and Well-being Depends on Communication Type and Tie Strength[J].Journal of Computer-Mediated Communication,2016,21(4):265-281.

[20]王晰巍,邢云菲,張柳,等.社交媒体环境下的网络舆情国内外发展动态及趋势研究[J].情报资料工作,2017,38(4):6-14.