重庆市北碚区气象局的前世今生

2019-11-07吉莉

■ 吉莉

(作者单位:重庆市北碚区气象局)

重庆市北碚区位于重庆市区西北郊的缙云山下,嘉陵江畔,东接渝北区、南连沙坪坝区、西界璧山区、北邻合川区,是重庆都市功能拓展区和两江新区的重要板块。幅员面积755 km2,常住人口80万人,辖9个街道、8个镇。北碚区于20世纪20年代末,由爱国实业家卢作孚先生开拓,抗战时期为陪都迁建区,又被誉为“陪都的陪都”,是重庆的历史文化名城。

北碚气象局同样拥有悠久的建站历史,历经多次搬迁更名,随着近百年历史的变迁,在见证历史的同时,也成为了历史的一部分。

1 “中国西部科学院”测候所的建立

北碚气象局的前身是“中国西部科学院”(图1)下设的农林研究所附设的气象测候所。“中国西部科学院”是中国近代著名爱国实业家卢作孚在1930年9月中国西部地区的第一家民办科学院。成立之初,下设机构只设有工业化验所、农事试验场、博物馆、兼善中学四个单位,后来相继成立了总务处和理化、地质、生物、农林四个研究所。

图1 中国西部科学院旧址

西部科学院农林研究所于1931年4月成立,当时称为农事试验场。农林所设主任1人、助员4人、工役3人,下设各部由事务员和技术员若干人组成。所主任为刘振书,聘请刘雨若(农学家)主持研究工作。测候部(气象测报)作为农林研究所下属机构,主要作用是为改进农业,以便安排农事活动。

“中国西部科学院”农林研究所下属测候部在1931年开始进行了持续3年的气象观测。于1934年12月19日,正式成立测候所并开始气象观测与记录工作,并将每月气象情况汇总,上报四川省建设厅,以便安排农事活动。另一说法根据北碚气象局本局的历史沿革记录,北碚气象局的前身“中国西部科学院”北碚测候所,正式成立于1935年1月1日(表1)。

北碚测候所最初建立的时候,位于重庆北碚的东阳镇石子山(29°49′N、106°20′E;海拔298.2 m)上,地势开阔,便于观测。后来与1942年初迁至朝阳镇的水岚垭山顶(29°50′N、106°25′E;海拔258.5 m),持续观测到1945年底。1946年1月1日,“中央气象局”正式接管“中国西部科学院”附属的北碚测候所。

1935年北碚测候所成立后,每天除观测天候、雨量、湿度、温度外,还将每月气象情况汇总,上报四川省建设厅,以便安排农事活动。同时还编辑出版16开本的《气象月刊》 ,主要刊载当月所测的北碚气象实况。

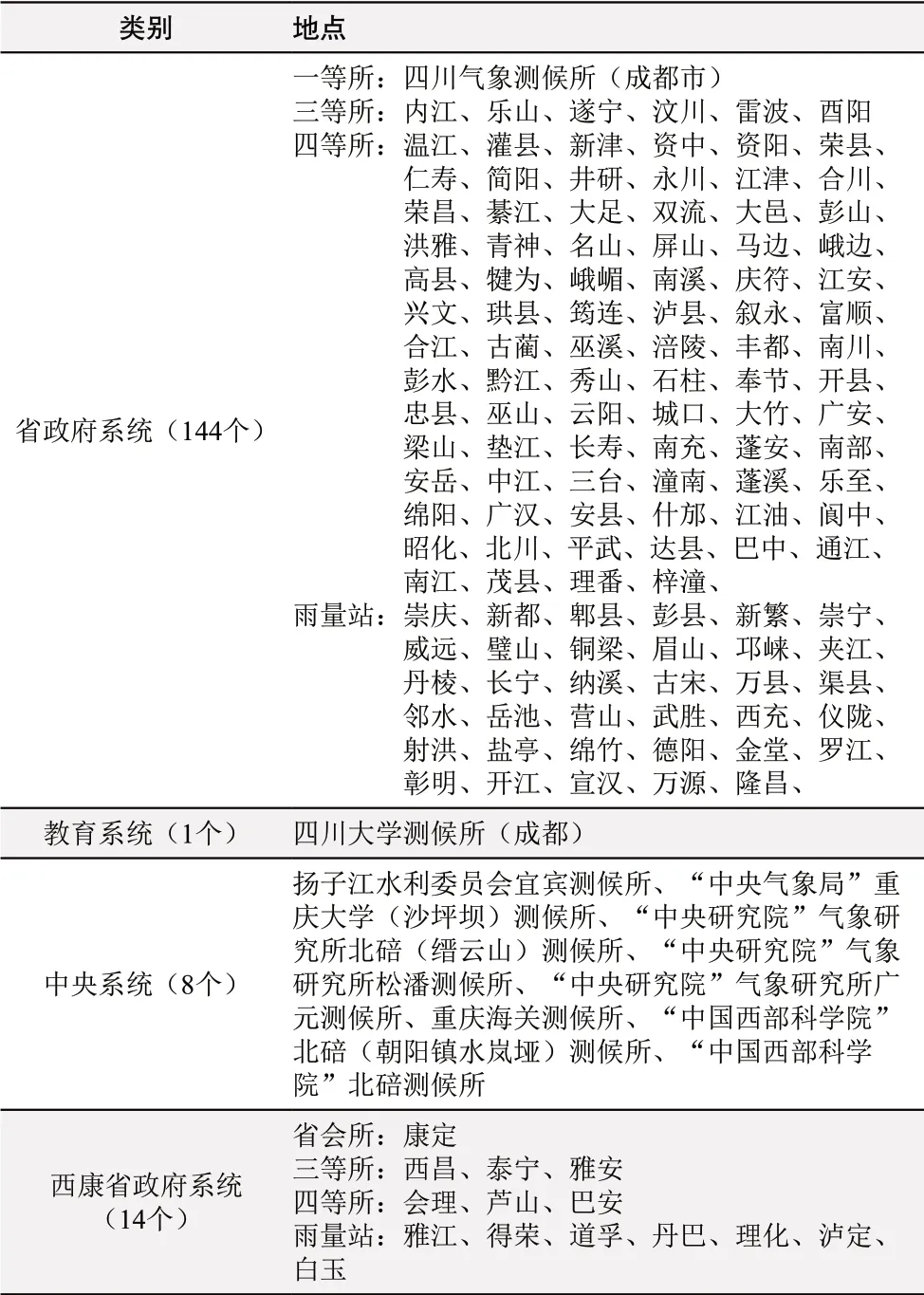

表1 1937年四川气象测候所名册(共计151个)

2 “中央气象局”北碚测候所的合并

1939—1946年,北碚地区的气象机构同时存在的还有一个“中央气象研究所”(原南京北极阁气象台)。它成立的背景是:由于1937年抗日战争爆发,“中央气象研究所”被迫从南京迁至汉口,由于汉口租住的广东银行四楼12间房已不够用,加上敌机常来骚扰,工作受到影响,气象研究所决定分批次迁往重庆,同年11月,南京北极阁气象台停止气象观测。1939年,日本侵略军对重庆实施的“五三”“五四”大轰炸对人民生命财产造成重大损失。因工作需要,除天气预报部分暂留颖庐外,“中央气象研究所”其余部分于5月11日从重庆市区撤离,13日抵达郊区北碚,暂借西部科学院图书馆办公。“中央气象研究所”在重庆北碚张家坨租赁三栋房屋作为临时办公地点,并设有测候所,进行了两次短期的连续气象观测。大气组因为设备较多、搬迁不易,仍然留在重庆市区。后来因为与北碚的机构联系不方便,大气组也于1939年10月2日迁至北碚,由于大气组负责的气象观测所需观测场有特殊要求,因此也只得暂时借住在“中国西部科学院”。

1940年3月,竺可桢先生到北碚视察工作,决定在北碚象山购买土地,修建办公用房、宿舍及观测场。同年11月全部竣工,命名为“象庄”。1940年12月,气象研究所由北碚张家坨迁入水井湾象庄,12月30日,气象研究所建立的水井湾象庄地面观测场(29°50′N、106°25′E)正式启用,每日观测6次,观测时间为120°E时区标准时的05、08、11、13、17、20时。1946年元旦起,“中央气象局”正式接管“中国西部科学院”附属的北碚测候所。5月18日,北碚测候所迁至北碚象庄气象研究所原址。并且在当年的元旦起观测时间改为105°E时区的07、13、21时三次。这些测候所统称为“中央气象局北碚测候所”。

1940年“中央气象研究所”在北碚缙云山设立测候所(表2)。1946年1月20日,“中央气象研究所”在北碚缙云山设立的测候所转交“中央气象局”北碚测候所管理,改名为北碚测候所缙云山分所。

表2 民国30年(1941年)四川气象测候所名册(共计149个)

3 北碚气象局的现代转型

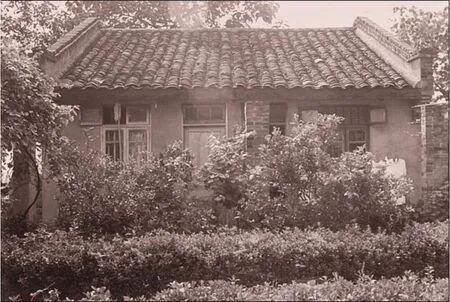

1949年12月成都解放后,在当时的背景下,气象工作的首要任务是为军事和航空服务。1950年1月重庆市军管会接管北碚测候所,隶属西南军区航空处,撤消办事处,保留重庆气象台(今沙坪坝气象局),北碚更名为中央气象局测候所; 8月16日西南军区司令部气象处在重庆气象台的基础上成立,1950年8月20日更名为中国人民解放军西南军司令部北碚气象站。根据四川军区第4号命令,1953年1月1日更名为中国人民解放军四川军区北碚市气象站。1953年8月1日,中央决定各级军事气象组织逐级分期转到政府系统建制,配合国民经济建设。1954年1月1日更名为重庆市北碚气象站(图2)。

图2 北碚区气象局五十年代的办公楼

1956年11月1日,国务院第七办公室批复中央气象局,同意将所属各中心气象台划归各省气象局建制。1958年6月1日更名为重庆市北碚区水文气象站;1964年10月1日更名为四川省重庆市北碚气候站;1966年1月1日更名为四川省重庆市北碚气象站;1969年5月1日更名为四川省重庆市气象台革命委员会北碚气象站;1971年9月1日四川省重庆市北碚气象站;1990年6月14日更名为重庆市北碚区气象局至今。

4 北碚气象精神的传承

北碚气象在经历了艰难曲折、不平凡的近百年历史之后,在战争、动乱等多方面因素的影响下仍然坚持中长期的连续的观测,并保存下来,是北碚气象人的宝贵遗产。在北碚气象发展的过程中,大量的老一辈气象工作者做了许多开创性的工作和杰出的贡献(图3)。他们是北碚气象的宝贵财富,也是北碚气象事业发展中不可缺少的一部分,新时代的北碚气象工作者更应该继承他们为气象事业奋斗终身的可贵精神,继续推动北碚气象事业发展。

图3 北碚局预报员正在使用高频电话

深入阅读

吴增祥, 2007. 中国近代气象台站. 北京: 气象出版社.

曾旭, 2012. 四川气象事业近代化的历程——以四川气象测候所为中心的考察. 成都: 四川师范大学.

赵宇晓, 陈益升, 1991. 中国西部科学院. 中国科技史料, 12(2): 72-83.

竺可桢, 2005. 竺可桢全集(第7卷). 上海: 上海科技教育出版社.