100年前,“新青年”们怎样过年?

——1918:胡适、陈独秀、沈尹默、刘半农、钱玄同、鲁迅、周作人的除夕之夜

2019-11-07肖伊绯成都

◆肖伊绯(成都)

1918年的春节,和往昔所有的“中国年”一样,热热闹闹,普天同庆。这一年的春节,在北京大学校园内,却因为几位知名教授的诗篇,特别富于新的诗意与思想。他们不但同时写诗致意,还将这些诗篇全都发表在了《新青年》杂志上,堪称1918年春节的特别记忆。

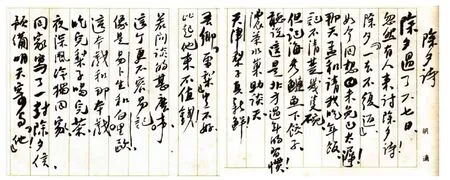

1918 年3 月15 日,《新青年》第四卷第三期上,同时发表了4首以“除夕”为题的诗。胡适、陈独秀、沈尹默、刘半农,4位北大教授,向校内外同仁呈献诗作,同庆1918年春节(当年春节是2月11日)。留美7年的洋博士胡适(1891—1962),时年27岁的青年才俊,意气飞扬,也不改他一贯提倡新文学与白话文的本色,就写了一首“纯白话”的除夕诗:

除夕过了六七日,忽然有人来讨除夕诗!

除夕“一去不复返”,如今回想未免已太迟!

那天孟和请我吃年饭,记不清楚几只碗;

但记海参银鱼下饺子,听说这是北方的习惯!

饭后浓茶水果助谈天,天津梨子真新鲜!

吾乡“雪梨”岂不好,比起他来不值钱!

若问谈的什么事,这个更不容易记。

像是易卜生和白里欧,这本戏和那本戏。

吃完梨子喝完茶,夜深风冷独回家,

回家写了一封除夕信,预备明天寄与“他”!

胡适1918年除夕诗手稿

诗中所说的“孟和”是指陶孟和(1887—1960),在中国开创社会学学科第一人,当时也是北京大学教授、《新青年》的撰稿人之一。诗句纯是白话,一清二白的流水帐,似乎并无太多深意。说到底,社会改良不改良,文学革命不革命,年总还是要过的。北大教授也罢,资深海归也罢;写春联也罢,作白话诗也罢,在中国过大年,始终就是那么一股子喜庆劲儿和乡愁味儿。只是和同事一起吃饭过节,没有返归安徽老家吃团年饭的胡适,除了一丝乡愁萦绕之外,大过年的,恐怕也没那么多横眉竖眼的理论与主义之争了吧?

当然也有研究者认为,在除夕的传统佳节里,在那个时代的语言环境中,用这样的白话文表达了毫无诗意可言的叙事结构,说明了胡适对传统诗学的摒弃,或是表达了生活本身对诗学的调侃等等。这样的引申无可厚非,看过《新青年》第二卷第五期的读者,尽可以去想象胡适的新文学旗手面目种种,当年的旧期刊白纸黑字就印着洋博士的铮铮豪言。

在这首白话诗发表之前一年,对于白话文的重要性及其在文学改良中的核心地位,胡适就已经有过淋漓尽致的表达。1917年新年伊始,陈独秀就把胡适的《文学改良刍议》刊载在《新青年》第二卷第五期上,还有半年才归国的洋博士在大洋彼岸提出了“文学改良”的八点建议,他写道:

吾以为今日而言文学改良,须从八事入手。八事者何?一曰,须言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去滥调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。

1917年春节刚过(当年春节是1月23日),2月1日,陈独秀又在《新青年》第二卷第六期上发表了《文学革命论》一文,将胡适的“八种改良”引申为“文学革命”的三大主义,强烈反对“文以载道”和“代圣贤立言”的旧式文学。在文中,他大声疾呼,要推倒旧式文学的“三座大山”,即“推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学”;“推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学”;“推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学”。

无论改良还是革命,在1917年春节前后,胡适与陈独秀都无可争议地成为新文化运动的双子星,光芒四射得有点夺人眼球。但时隔一年之后,同样是在春节之际,胡适发表的《除夕》这首诗却没有这光芒一束,几乎完全是一场年夜饭的流水账,这是足以让候在门口等签名的摩登青年们始料未及的。诗中的字句无论怎么深挖细察,也不过是归国的洋博士看到天津的雪梨价昂于市,在京城人家中充作时鲜佳品,由此想到家乡安徽的雪梨还在闭塞的乡村里贱卖,多少有些感慨时事、莫名的怀乡而已。至于洋博士与陶孟和谈了些什么时事、文学之类,胡适自己似乎统统是记不清楚了,只有那一句“像是易卜生和白里欧,这本戏和那本戏”总算关涉一点当时代的文学话题,看来西方戏剧的译介确实开始风行于世了。除此之外,改良或是革命,统统是看不到的罢。

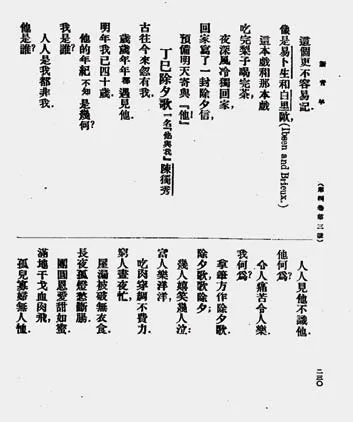

陈独秀1918年除夕诗手稿

《新青年》第四卷第三期刊载陈独秀除夕诗

与此同时,《新青年》主编陈独秀(1879—1942)却还依然故我,保持着思想的锋锐与性情的激烈。1918年的春节,在他眼中仍与过往无数个春节一样,都有着“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的反讽意味。他为这一年春节所作的《丁巳除夕歌》,与胡适诗作的氛围完全不同。长胡适11岁、时年已39岁的陈氏,没有少年海归胡适那样的志得意满与适意从容;于他而言,对中国封建社会以来遗留至民国的诸多社会问题,一直是其关注焦点与探讨重点所在,这一视角下的思考与追问,即使在春节这样的传统佳节里,仍然没有丝毫的消退。他为《新青年》撰写的除夕诗中,忧国忧民之意流露于笔端,国人与社会何去何从的思索依旧强烈而深刻。他以一贯的风雷迅疾之笔触,写下这篇诗作。诗云:

古往今来忽然有我,

岁岁年年都遇见他。

明年我已四十岁,

他的年纪不知是几何。

我是谁?人人是我都非我。

他是谁?人人见他不识他。

他为何?令人痛苦令人乐。

我为何?拿笔方作除夕歌。

除夕歌,除夕歌,几人嬉笑几人泣。

富人乐洋洋,吃肉穿绸不费力。

穷人昼夜忙,屋漏被破无衣食。

长夜孤灯愁断肠,

团圆恩爱甜如蜜。

满地干戈血肉飞,

孤儿寡妇无人恤。

烛酒香花供灶神,

灶神那为人出力。

磕头放炮接财神,

财神不管年关急。

年关急,将奈何;

自有我身便有他。

他本非有意作威福,

我自投罗网自折磨。

转眼春来,还去否?

忽来忽去何奔波。

人生是梦,日月如梭。

我有千言万语说不出,

十年不作除夕歌。

世界之大大如斗,

装满悲欢装不了他。

万人如海北京城,

谁知道有人愁似我。

无论改良还是革命,“新青年”们在过年时表露出来的情绪与思想,总还是与中国传统价值观有着不可分割的联系。这种联系,在胡适与陈独秀身上,表现出来的效果虽迥然不同,但总是无可否认地体现着中国传统价值观本身的渗透性与持续性之强大。这种联系是“历时性”的,而非“共时性”的,具体到每个人物、每一时间阶段表现出来的效果都不一致。

事实上,这种微妙的“历时性”往往被后世读者与研究者所忽视。因为所谓思想史、新文化运动史、新文学史的研究专题,往往特别热衷于判定历史中要截然出现所谓的某个关键性的时间点,好象在这一“共时性”的时间点上,突然就有了某种可以断然割裂或者继续完全保守的社会力量出现;好像就认定从某一年开始(诸如《新青年》创刊、五四运动爆发、简体字推行等事件发生的时间),“新青年”就一定至始至终都是打破传统的先锋队,而“国学家”就一定终其一生都是保护传统的老古董。其实,历史并非如此简单“二选一”。随意翻阅近百年留存的诸多文献史料,不难发现,除了胡适与陈独秀,还有相当多的“新青年”正在以各自不同的方式,经历着与中国传统价值观的对奕与博奕,抵抗与妥协。看他们如何过年,就是最具兴味的一种考察视角。

沈尹默1918年除夕诗手稿

再来看书法家沈尹默的过年心得。1918年,与陈独秀的惆怅、愤怒不同,沈尹默的这个春节,过得平淡、平和,依旧流露着一位中年学者的平实风范。沈尹默(1883—1971),这位世人皆知的书法家,以一笔端庄清秀的行楷名播海内。在民国书法界,他与擅长草书的于右任,时称“南沈北于”。这样一位书法名家,恐怕很少有人会想到,他当年也尝试做过白话体的自由诗。1917年的除夕,时年35岁的沈尹默就写过这样的自由诗。诗云:

年年有除夕,年年不相同;不但时不同,乐也不同。

记得七岁八岁时,过年之乐,乐不可当,乐味美满,恰似饴糖。

十五岁后,比较以前,多过一年,乐减一分;难道不乐?不如从前烂漫天真。

十九娶妻,二十生儿:那时逢岁除,情形更非十五十六时,乐既非从前所有,苦也为从前所无。好比岁烛,初烧光明,霎时结花,渐渐暗淡,渐渐销磨。

我今过除夕,已第三十五,欢喜也惯,烦恼也惯,无可无不可。取些子糖果,分给小儿女,“我将以前所有的欢喜,今日都付你。”

与胡适同岁的刘半农(1891—1934),是近现代史上中国的著名文学家、语言学家和教育家。因其才华横溢,为陈独秀所赏识,中学都未毕业的他,被北大聘为法科预科教授,并参与《新青年》杂志的编辑工作,积极投身文学革命,反对文言文,提倡白话文。1917年到北京大学任教后,他更为积极地为《新青年》撰稿,为新文化运动极尽笔墨抒写。就在他发表除夕诗之前,他甚至跑到绍兴周氏兄弟府上,与鲁迅、周作人两位新文化健将彻夜长谈,探讨《新青年》增设栏目等相关事宜。在绍兴过春节的刘半农,写出的诗篇也格外有特色。诗云:

(一)

除夕是寻常事,做诗为什么?

不当他除夕,当他平常日子过。

这天我在绍兴县馆里,馆里大树甚多。

风来树动声,如大海生波,

静听风声,把长夜消磨。

(二)

主人周氏兄弟,与我谈天;

欲招缪撒,欲造“蒲鞭”,

说今年已尽,这等事,待明年。

(三)

夜已深,辞别进城。

满街车马纷扰;

远远近近,多爆竹声。

此时谁最闲适?

——地上只一个我!

天上三五寒星!

刘半农这一组三首小诗,亲切平实,浑如一小页除夕日记。诗篇末尾还特意为“缪撒”与“蒲鞭”两词加了注解。他介绍说,缪撒,拉丁文作“musa”,希腊“九艺女神”之一,掌文学美术者也。蒲鞭,日本杂志中有之,盖与“介绍新刊”对待,余与周氏兄弟均有在《新青年》增设此栏之意。原来两词一为拉丁文音译,一为日本语专用。在中文自由体诗行里,连用拉丁文与日本语术语,这在百年前的中国诗坛,还算是颇为时髦的事儿哩。看来,刘半农这个年过得很前卫,也很时尚。

据查,1918年农历正月初一为当年公历2月11日,也即是说,刘半农于1918年2月10日当晚(即除夕夜),是在浙江绍兴与周氏兄弟一起渡过的。据《鲁迅日记》,2月10日记“晚刘半农来”;又据《周作人日记》,2月10日也记有“晚半农来,十一时去”。可见,刘半农在绍兴过年,且与周氏兄弟促膝长谈,确有其事。遥思这百年前的除夕夜,时年28岁的刘半农、38岁的鲁迅、34岁的周作人齐聚绍兴,几盏茶、一本杂志,聊起了新文化、新文学的种种新鲜事儿,真是另一番“新青年”才有的辞旧迎新、别开生面的景象。

《新青年》第四卷第三期

《新青年》第四卷第三期刊载钱玄同化名王敬轩的《文学革命之反响》

看过胡适、陈独秀、沈尹默、刘半农的“除夕诗”,知道了他们在1918年春节之际的所思所言之后,再来看看《新青年》团队的另一重要人物——钱玄同(1887—1939),那个春节是怎样过的?当年1月14日,作为《新青年》第四卷第二期轮值主编的钱玄同,收齐编好的当期稿件,就给陈独秀送去了。刚过30岁的他,因身体欠佳,大多数时间均在家闭门读书、继续研究。但到了2月10日除夕这一天,这位新文化运动中“猛张飞”式的人物,突然大动肝火,在日记中写下了不愿过年的种种理由,他写道:

“今日即为除夕。我最厌过年,尤厌过阴历年,因阴历比阳历野蛮。中国幸而已改阳历,岂可依旧顾及阴历?至从阴历过年者必有许多迷信可笑之无意识举动,大与革新社会之道相反。故我家逢阴历年无所谓过年,但因阴历岁首数日店铺什九皆关门,不能不预备数日间之饭菜及点心耳。然大兄之家近年来却极端复古,至阴历年除夕,且悬祖先遗像,供以酒、饭、菜、点,而人跪拜如仪。吾虽满腹不愿,亦有不能不勉强敷衍者。今日午后三时顷,偕妇、子、使、使女同往兄处,举行典礼,晚餐。”

坚称“阴历比阳历野蛮”“阴历过年迷信可笑”的钱玄同,作为一家之主,坚主不过年。但自己的小家庭可以自己做主,其兄长的家,却做不得主。所以,还不得不勉强从事,仍去吃那一顿极不情愿的团年饭。这一回,“新青年”遇着“旧家长”,还是不得不妥协了。从春节这一天开始,钱玄同的日记也一下子中断了20天。可见,着实太郁闷了。心底那股郁闷实在无处发泄,更没心情作什么诗了;钱玄同索性化身“王敬轩”,化名给《新青年》编辑部去信,冠以《文学革命之反响》的题目,以一位老学究的身份痛骂“新青年”。结果,被刘半农全文转发在了当期杂志上,与众多“除夕诗”同时登场。一时沸沸扬扬,满城争睹奇文。

钱玄同过年时发泄郁闷的这封信洋洋洒洒数千言,故意“反其道而行之”,把自己装扮成“反动势力”,极力罗织新文化运动种种罪状,大肆攻击主张新文化的人是不要祖宗。没曾想,刘半农也因之撰写了万余言的《复王敬轩书》,针对“王敬轩”所提出的所有观点一一加以驳斥,把实无其人的王敬轩批驳得体无完肤。这一来信一复信皆同期刊发,把“新青年”们在1918年春节的诗意与思想、愤怒与郁闷,都纠结在一处爆发,造成了极具戏剧性、轰动性的文化效果。有证据表明,这实际上是钱、刘二人演出的一场“双簧”戏,故意制造一场淋漓尽致的论战,以便把“新文化”与“旧势力”的改良与革命问题引向深入,唤起社会各界的关注与重视。鲁迅后来称这场论战是一场“大仗”,并称赞钱玄同化名写信之举“只要能打倒敌人,嬉笑怒骂皆成文章”。

——且看100年前的春节,“新青年”们选择在诗句中、思想中、期冀中过年。1918年的春节,胡适、陈独秀、沈尹默、刘半农、钱玄同等著名学者,以半带戏谑半带思索的笔墨,为朋友也为自己留下纪念。1918年的春节,也正因这一大帮带着崭新时代气息的“新青年”的出现,而面貌一新,令人耳目一新,的确给人以新年新气象的时代记忆。