促进吉林省企业“走出去”的对策建议

2019-11-06杨春梅

杨春梅

(吉林财经大学,吉林 长春 130117)

2018年9月,习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上,就深入推进东北振兴提出了六个方面的要求。其中之一是“深度融入共建‘一带一路’,建设开放合作高地”。地处东北亚区域中心的吉林省,要紧密结合省情,做好科学谋划,深度融入国家“一带一路”建设。加快企业“走出去”进行产业投资,拓展与“一带一路”沿线国家的交流与合作,是吉林省参与“一带一路”建设潜力巨大的领域,也将在促进吉林振兴发展和共建“一带一路”中发挥更大作用。

一、推动吉林省企业“走出去”面临有利契机

1.“一带一路”为引领企业“走出去”助力。2019年,“一带一路”倡议迎来6周年。“一带一路”建设是推动中国与发展中国家互利合作,共同发展的重大举措,中国已经与140多个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作文件。“一带一路”倡议的实施,为吉林省扩大对外投资合作提供了重要的机遇和巨大的空间。从世贸组织2018年陆续发布的全球贸易景气指数报告来看,亚太地区和新兴经济体业绩不俗,有望继续领跑全球贸易增长,说明亚太地区是最具经济活力的区域之一,已成为世界贸易新的增长点。吉林省处于东北亚地理中心位置,是“一带一路”建设中北线的重要节点,具有发展东北亚区域合作的优越区位条件,在完善区域全面经济伙伴关系及合作机制上可以发挥更大的作用。随着东北亚区域政治经济形势的发展,周边国家和区域具有与我国东北地区开展互补性经济合作的动力。俄开发远东地区战略的实施、中俄蒙经济走廊的打造、朝鲜半岛局势的转变、日韩对外经贸发展目标的调整等,为吉林省企业“走出去”,与周边国家和区域开展优势互补的经济合作提供了良好机遇。

2.具有“走出去”的基础和条件。吉林省是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。汽车、石化、农产品深加工等支柱产业在全国地位举足轻重,医药健康、光电子信息、装备制造、建筑、旅游等优势产业发展水平不断提升。[1]吉林省所在的东北地区具有较完整的产业结构优势,产业配套能力强,科技教育、人力资源、研发力量和重要资源等具有相对优势,吉林省区域层面内引外联优势已经显现,为企业“走出去”参与国际合作与竞争提供了有利条件。东北振兴发展战略的实施,吉林省大力推进创新驱动和数字吉林战略等,搭建面向东北亚区域跨境商务和物流信息平台,将促进吉林省与周边区域不同经济体间的商品流、资金流、人才流、技术流和信息流加速流动,推动跨境电商等数字贸易发展,助力吉林省优势产品走向国际,为更多的企业“走出去”提供重要支撑。

二、促进企业“走出去”的主要着力点

“走出去”是包括“商品、劳务、资本、服务”等的全面输出。企业“走出去”则体现在企业对外直接投资规模、竞争力和效益的提升。要做到高质量地“走出去”,就要强化“走出去”的政策引导和要素培育。政府与企业两个主体各司其职,同向发力,充分发挥各自的职能作用,共同构建助推企业“走出去”的长效机制。

从中国企业“走出去”的实践看,当前还面临一些困难和问题,如资源碎片化、恶性竞争等问题的存在,既不利于力量整合统筹,也容易造成资源重复浪费。需要我们及时总结经验和教训,为进一步高质量地“走出去”积淀力量。

1.树立“走出去”意识,培育国际竞争理念。在经济全球化发展的背景下,企业要不断发展壮大,必须具有积极开展国际合作,开拓国际市场,融入国际分工体系的强烈愿望和战略眼光。企业家或企业经营者要具有先进的国际经营理念,用开放的眼光善于发现和捕捉丝绸之路经济带上新的机会和经济增长点。但是,当前许多企业这方面的意识还不强,对于参与国际竞争和做大做强企业的路径尚不清晰,思想观念上的保守和滞后禁锢了“走出去”的行动步伐。因此,应通过宣传、培训和政策引导等,将融入国际竞争内化为指导和规划企业发展的重要理念。

2.积极发挥各级主体的能动作用。随着国际经济合作的不断深入,全球化产业链、供应链和价值链的发展已成为必然趋势,能否有效地融入其中是衡量一个国家或区域国际竞争力的重要体现。“走出去”是一项系统化工程,要力戒盲目和各自为政。政府部门要着力做好战略规划、重点培育、政策支持和综合服务。完善政策体系,激发企业“走出去”的动能,充分发挥智库的引导和服务作用,对“一带一路”沿线国家投资环境做出综合评价,并在此基础上将“一带一路”沿线国家分门别类,引导企业科学选择“走出去”的区域、领域、方式、途径等。各行业协会或商会,对行业发展趋势和国际市场要有针对性地开展前瞻性分析,结合地区优势产业与国际市场需求发展动态,积极引导企业的发展方向,规范行业内的企业竞争行为,为“走出去”的企业提供相应信息支撑,避免“走出去”过程中的无序竞争。作为企业,要客观分析自身的基础条件和发展定位,找准切入点,积蓄融入国际价值链中的能力。

3.着力培养和提升“走出去”的竞争力。“走出去”步伐的快慢,意味着融入世界经济体系能力的强弱。“走出去”的企业要在国际市场的激烈竞争中站稳脚跟,就必须具备较强的国际竞争能力,在人才、技术、资金、产品,进而在质量、品牌、商誉等方面成为行业或产业的领头羊。从中国企业“走出去”实践看,综合运营成本高、在海外市场“单打独斗”、同行业无序竞争等问题比较突出。因此,政府要积极营造公平竞争的市场环境,发展和培育有竞争力的大企业,以政策引导和经济杠杆整合行业集中度,形成相关配套企业及服务一条龙的投资格局。企业要苦练内功,通过全方位创新和精细化管理,大力降本增效,提升自身的发展能力。

4.做全做实“走出去”的综合分析与评估。“走出去”不可能一蹴而就。面对纷繁复杂、变化莫测的国际环境,要做实系统性谋划,做细各方面准备,构建“走出去”风险评估体系,切实增强和提高防范和抵抗风险的能力。从“走出去”企业面临的风险看,重复征税、融资风险、信息不对称、配套服务跟不上等问题都不同程度地存在,影响了企业的境外发展。因此,建立完善的公共服务平台尤为重要。

三、推动吉林省企业“走出去”的对策建议

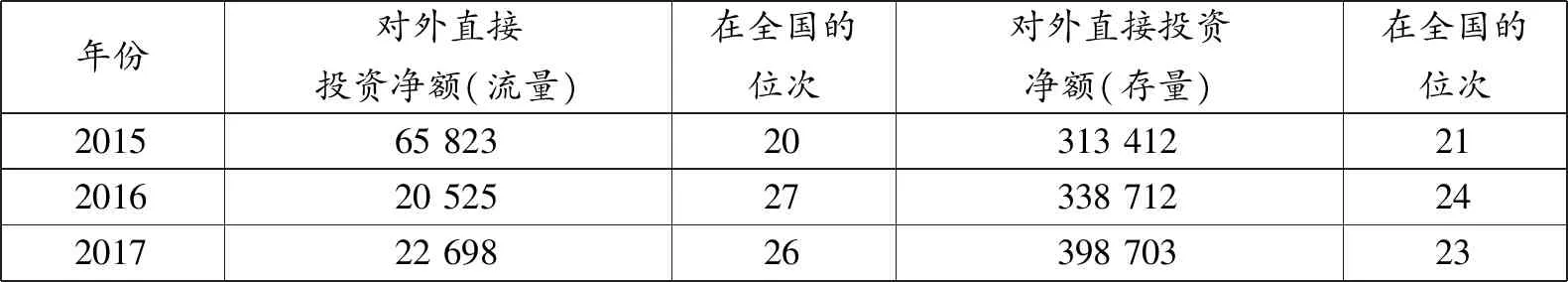

自“一带一路”倡议实施以来,我国企业在“走出去”方面迈出了大步伐,取得了大进展。吉林省企业“走出去”也取得了比较显著的成绩。但是在全国的地位及对比其他省份还有较大差距。吉林省近年来对外直接投资的数据可以反映出这种差距(见表1)。

表1 2015~2017年吉林省对外直接投资规模单位:万美元

年份对外直接投资净额(流量)在全国的位次对外直接投资净额(存量)在全国的位次201565823203134122120162052527338712242017226982639870323

数据来源:《中国对外直接投资统计公报》。

针对吉林省企业“走出去”的现状和问题,为促进吉林省企业提高“走出去”的质量和效益,现提出以下对策建议:

1.做好“引进来”和“走出去”的有机结合,积极开展“一带一路”第三方市场合作。 “引进来”和“走出去”是相互促进、相辅相成的关系。“引进来”是为了更好地“走出去”,是积累和提升“走出去”实力的重要路径。只有“引进来、培育大”,才能 “走出去、发展好”。开放合作与产业结构升级呈正相关关系,“引进来”要着力对接吉林省的重要产业调整升级目标。随着国家放宽市场准入的各项举措陆续落地,外商投资呈现出涌入高技术服务业和高端制造业等产业的趋势。吉林省应将重点放在制造业、服务业和农业等领域高质量项目的引进上。吉林省的制造业具有良好基础,加工制造业比较发达,现处于转型升级的攻坚阶段,制造业的升级发展也为服务业的增长提供了基础支撑。引入高技术制造业项目,有利于推动吉林省企业在和外资企业的合作与竞争中加大研发投入和创新经营理念,有效提升产品质量与技术水平,实现对外经贸结构转型升级。扩大服务业开放,有利于催生和打造新兴服务业,推动创新能力开放合作,提升服务业国际化经营水平,强化我省参与国际竞争的新优势。引入农业领域种业项目,可为发展吉林省特色农业和提高农业生产率助力。同时,充分利用资源、基础设施、科技、人才等区域聚集要素,形成一批掌握核心技术、外溢性强的产业集群,促进一、二、三产业的融合发展。[2]这些可为企业成功实现 “走出去”,打造投资联合体或者联营体,积极开展“一带一路”第三方合作奠定强有力的基础,形成“引进来”和“走出去”的良性互动。

2.立足吉林省的基础和优势,做好“走出去”战略规划。吉林省的对外直接投资还处于起步和探索阶段。但如何起步很重要,做好吉林省资源禀赋、比较优势和外部产业结构及投资环境的全方位综合研判,制定前瞻性、针对性、渐进有序的“走出去”战略至关重要。要全面理解“一带一路”倡议的内涵和要义,明确发力方向并着力拓展。为避免盲目和重复投资,要做好整体规划布局与统筹协调,健全省内各区域合作机制。根据吉林省经济发展实际,需要明确四个战略思路与发展方向:一是面向东北亚经济合作,重点建设向北开放重要窗口,打造东北亚地区合作发展的中心枢纽;二是重点打造长吉图开发开放先导区,依托各区域优势产业,加强跨区域合作,推动出口产业协作化、集群化发展;三是明确省内各区域“走出去”的重点发展方向,健全相互间协作支撑机制,形成优势互补合力;四是做好与国内东南沿海外向型企业合作的对接,成为其上下游产业链条的组成部分,加快融入国际化分工体系。

3.明晰政策支持和培育重点。吉林省发展开放型经济,要以比较优势和竞争优势为基础,立足我省区位、产业、资源、科技、人才等优势,明确政策的主要着力点。在对外合作区域上,以我省周边国家和地区为主,着力加强与俄、朝、韩、日、蒙合作等;在合作产业上,对吉林省现有产业做好分类分层分析和谋划,分梯度依次在全球范围、东北亚区域、国内和东北地区发展具有比较优势和潜在比较优势的产业,作为支持“走出去”的重点,将比较优势转变为区域或国际竞争优势;在合作项目上,矿产资源、农业、制造业和工程承包是当前吉林省企业参与“一带一路”建设的主要行业,应选择具有国际竞争力的企业和项目,做好中短期相结合的培育计划,为培育发展跨国公司奠定基础。例如,在农业合作方面,引导我省涉农企业与俄罗斯合资合作发展粮食种植、果树栽培以及农产品加工等产业;引导涉牧企业和蒙古合资合作畜牧养殖及加工等,推动吉林省农业产能输出,如开展农业科研合作项目,带动技术和劳务的输出;鼓励对外投资主体多元化和协同化,形成国有企业和民营企业相互补充、共同发展的格局[3];随着服务出口出现新的增长点,大力发展知识经济,将知识与资本密集程度较高的服务业出口作为“走出去”的重点。

4.加强政策指导和针对性服务。健全激励开放型经济发展的政策体系,指导和服务于企业积极稳妥地“走出去”。一是以政策激发企业“走出去”的内在动力,培育优势产业的集聚发展,引导企业协作式、集群式“走出去”;二是建立海外投资评估咨询机构,做好相关国家政治、经济、产业、文化等先期调研,引导企业做好“走出去”的基础工作;三是健全“走出去”企业融资支持机制,建立省级专项建设基金,为“走出去”的企业提供优质高效的金融服务;四是利用吉林省的科技研发优势,确定生产与科技有效结合的努力方向和重点领域,力争在优势领域取得突破性进展;五是引进国际化质量标准体系,引导企业树牢产品质量和品牌意识,创建出更多的区域性或国际化品牌;六是构建信息采集、交换和共享平台,为企业提供及时有效的市场信息,做好投资导向支撑;七是构建综合性对外投资公共服务平台,为企业提供专业化投资咨询、风险预警和维权服务。

5.大力培养适应“走出去”战略需求的各类各层次人才资源。推动企业“走出去”,人才是关键因素。要充分利用吉林省具有的优质教育资源,制定适应高质量对外开放要求的国际化人才培育政策和规划。一是重点培养一批具有全球视野、跨国经营战略和前瞻性思维,能够积极参与国际竞争的企业家和企业经营人才。吉林省已启动企业家培育工程,应将其与“走出去”战略有机结合。二是构建国际化复合型人才团队,在创新“走出去”发展模式、企业发展定位、产业发展趋势、国际市场环境和发展前景研判、投资风险评估与管理等方面发挥智库作用。三是大力培养能工巧匠型的职业化技能人才,服务于劳务输出和劳动力跨区域转移的需求。据吉林省商务厅统计数据显示,预计到 2021年,俄远东地区预计约创造 8 万个新的就业岗位,这些就业岗位对农民、建筑工人和石化专业人员较为急需。[4]要将“一带一路”建设的人才需求与各类高校人才培养目标有效对接,构建多元化多层次人才培养结构,鼓励企业在高校建立国际化人才培养基地,创新和完善校企合作培养机制,打造国际化人才储备库,将吉林省教育及人力资源优势转变为开放型经济发展优势。