左右江革命老区精准扶贫及减贫路径研究

2019-11-04李柏敏彭俊罗瑶

李柏敏 彭俊 罗瑶

[摘 要]精准识别和精准瞄准是减贫脱贫工作的关键。笔者深入左右江革命老区村屯,运用村屯统计数据、贫困监测资料和扶贫基线调查数据,分析贫困发生率、贫困人口禀赋、致贫原因等问题,得出贫困人口年龄呈U型分布,青壮年人贫困率低、贫困人口文化程度普遍较低、务工收入是贫困户家庭的主要来源;致贫、缺技术、缺劳力、缺资金、因病致贫、因学致贫是主要致贫原因。结合福利村实际情况,从农业技术扶贫、金融扶贫、教育扶贫和医疗扶贫等方面提出减贫脱贫对策。

[关键词]精准识别;减贫;革命老区

[中图分类号]F323.8 [文献标识码]A

1 问题的提出

左右江革命老区(以下简称老区)包括黔、桂、滇交界的59个县(市、区),是全国七大主要革命根据地之一。2012年老区贫困人口约644万人,占区域总人口的28.52%。党的“十八大”明确提出“加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区扶持力度”。这将使片区吸纳更多的扶贫资金和资源。2015年3月8日,习近平总书记在参加广西代表团审议时强调,“要把扶贫攻坚抓紧抓准抓到位,决不让一个少数民族、一个地区掉队”。当前,随着《左右江革命老区振兴规划(2015-2025年)》的批复实施,表明新常态下,党和国家把扶贫攻坚和老区振兴放到更高的层次去统筹。

2 精准扶贫文献回顾

习近平总书记2013年11月在湘西考察时提出了“扶贫要实事求是,因地制宜,要精准扶贫,切忌喊口号,也不要定好高骛远的目标”,党和国家一直深切关注革命老区的贫困问题。《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《“十三五”脱贫攻坚规划》指出要重点支持革命老区脱贫攻坚;党的十九大报告明确提出要加大力度支持革命老区振兴。由此,学术界掀起精准扶贫研究热潮。如何实现贫困人口、贫困类型以及精准扶贫路径成为了扶贫减贫工作中亟待解决的关键问题。在贫困类型、致贫因素、贫困度量和扶贫模式(Narkse,1953;Townsen,1979;Amartya Sen,2001;MartinRavallio,2005;李文,2004;任燕顺,2007;郑风田,2011)等成果的基础上,国内学者提出精准扶贫是扶贫政策和措施要针对真正的贫困家庭和人口,通过对贫困人口有针对性的帮扶,从根本上消除导致贫困的各种因素和障碍,达到可持续脱贫的目标(汪三贵,郭子豪,2015),精准扶贫的主要内容包括,贫困户的精准识别和精准帮扶,扶贫对象的动态管理和扶贫效果的精准考核(葛志军,邢成举,2015),精准扶贫的目标在于到村到户(黄承伟,覃志敏,2015)。在精准扶贫方面的困难主要体现在精准识别、精准扶持和与之相关的精准考核,而精准识别是精准扶贫机制的前提,而精准识别存在规模、区域和识别排斥(汪三贵,郭子豪,2015;邓维杰,2015)。旅游扶贫、生态扶贫是精准扶贫的重要实现路径(邓小海,曾亮,罗明义,2015)。革命老区大多自然地理环境恶劣,基础设施建设、产业发展、文化教育滞后,贫困发生率高、贫困程度深,是脱贫攻坚中的“硬骨头”。几乎所有理论上的致贫原因都可以在边疆民族地区找到,如自然条件、区位条件差,经济发展缓慢、产业基础薄弱,制度、文化滞后,个人人力资本和社会资本低,多重致贫原因相互叠加致使边疆地区收入增长慢、贫困面大,在住房、教育、健康等方面陷入多维贫困,是我国精准扶贫的重要战场。

笔者深入老区村屯,通过与农户和驻村第一书记访谈,掌握贫困村,运用村屯统计数据、贫困监测资料和扶贫基线调查数据,分析贫困发生率、贫困人口禀赋、致贫原因等问题。

3 左右江革命老区贫困户精准识别

福利村地处广西崇左天等县向都镇,紧挨汉洞村、贵合村、隆禄村、那坡村、福利村辖13个自然屯,2018年底,共有1031戶4227人。福利村有耕地2587.26亩,人均耕地面积约6分,另有林地荒山6400亩,耕地90%以上都是种植水稻和玉米。村民的经济收入主要来自外出务工。建档立卡贫困户394户1734人,2018年底剩余贫困户142户551人(含4户返贫户22人),贫困发生率13.03%。

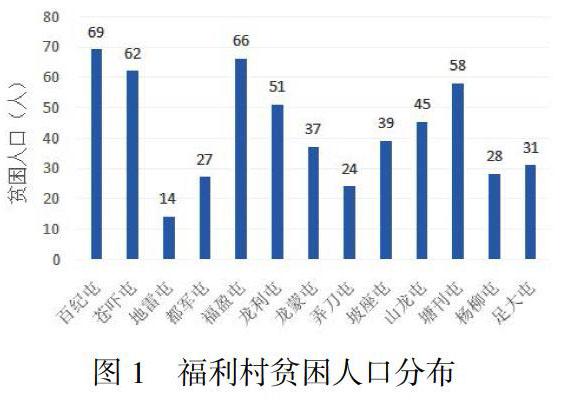

3.1 贫困人数分布不均,所有村屯皆有贫困人群

从图1可以看出,福利村辖13个自然屯都有贫困人口的存在,其中,最多的为百纪屯,为69人,最少的为地雷屯,为14人,每屯平均贫困人口为42人,其中,百纪屯、福盈屯、龙利屯、塘刊屯4个屯贫困人口最多。从性别比例来看,贫困人口男女比例各占52.09%和47.91%,性别上无明显差异,但是,都军屯贫困人口中女性高达62.96%。

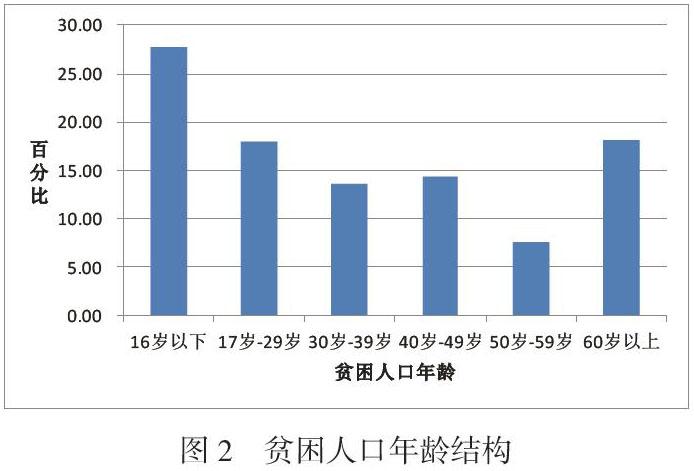

3.2 贫困人口年龄呈U型分布,青壮年人贫困率低

根据对福利村贫困人口数据分析,福利村贫困人口平均年龄为33.39岁,16岁以下未成年人群共153人,占27.77%,60岁以上占18.15%,30岁至50岁青壮年贫困发生率约为28%。换句话说,未成年人群和老年人是贫困群体的重要组成部分,约占45%。控辍保学政策成为解决未成年贫困群体的重要手段,而60岁以上贫困群体由于缺乏技术、劳动力短缺成为贫困村“老大难”。

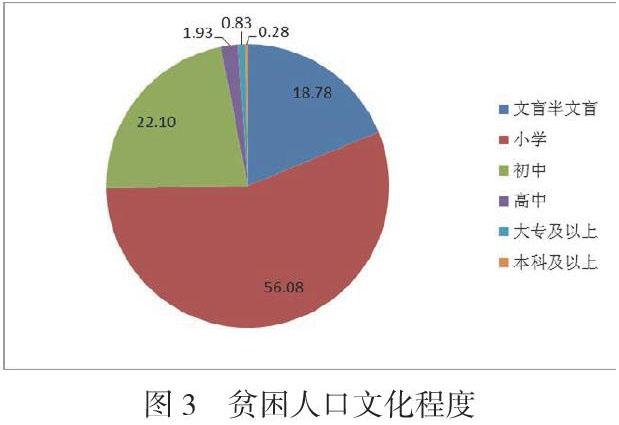

3.3 贫困人口文化程度普遍较低,文盲半文盲占比大

文化程度较低是福利村贫困人群的又一大特征。根据对贫困人群进行调查发现,有96.96%的贫困人群学历在初中及以下,其中,文盲和半文盲占比高达18.78%。在扶贫工作中体现为技术扶贫和产业扶贫推动阻碍较大,贫困户经常将政府发放养殖业的“种苗”直接宰杀,而不是用于自身的减贫脱贫,这也为扶贫工作带来了极大的阻碍。大专及以上人群约占全村贫困人口1%,而高学历人群在技能学习、思想观念上起到不可小觑的作用。

3.4 收入整体偏低,务工收入是主要来源

根据驻村第一书记提供的贫困户收入数据,2018年度福利村贫困户人均纯收入10715.91元,其中,最高的是杨柳屯12870.89元,最低的是山龙屯9486.25元。在贫困户收入结构上,务工收入是家庭收入的主要来源,户均务工收入占家庭总收入的65.27%,其次是生产经营性收入,排名最后的是财产性收入。从收入结构比重来看,福利村贫困户更多依赖就近务工获取收入,而具有持续“造血”功能的财产性收入则只占了2%。这也从侧面反映,贫困人群收入来源主要依赖当地的产业,外部产业发展对贫困人群减贫脱贫有着重要作用。

3.5 致贫原因复杂,多种因素致贫并存

福利村致贫原因有很多种,包含了因病致贫、因残致贫、因学致贫、因灾致贫、缺土地、缺技术、缺劳力、缺资金、交通条件落后、自身发展力不足10种,几乎涵盖了所有贫困类型,这也是边疆地区扶贫攻坚的一大特征。在福利村142户贫困户,致贫原因排在前五位的分别是缺技术、缺劳力、缺资金、因病致贫、因学致贫,占贫困总户数的80.28%,其中,因缺乏技术导致贫困的高达41户,占贫困总户数的28.87%。在排名前五致贫原因中,因缺劳动力致贫的为20户,占贫困总户数的14.08%,这部分人群脱贫难度较大。技术、资金等都可以有外部供给,但劳动力匮乏难以在短时间内得到改善,需要外部物质补助和提高劳动力效率双管齐下。

4 左右江革命老区减贫政策

4.1 继续加大农业技术的扶贫力度

福利村已形成了以优质稻、猪、鸡+牛为主的“3+1”特色产业,全村394户建档立卡贫困户中有219户贫困户发展“3+1”特色产业。但是产业致富带头人仅有3人参加了技术培训,技术人员远远不足以支撑整个产业发展。加大技术扶贫要采用“走出去”和“引进来”两条腿走路,一是要充分利用驻村第一书记专业背景和资料,适时引入电商专家、技术专家和农技能手进村开展技术指导和培训;二是扩大农民参加各类农业技术培训班的参与面,鼓励更多的农民走出去参加培训、考察,提高科技人员的数量。

4.2 扩大贫困户资金筹措渠道

贫困村“两委”应该主动与当地金融机构联系,帮助金融机构去了解人们的经济现状以及其金融需求,然后再对整个农户的经济水平进行整合和分析。在本地区内部建立资金互助机制,将内部闲置资金流转出来,创建财政资金、金融机构贷款、社会资金和内部资金“四位一体”资金筹措格局;另一方面,要利用好互联网金融资金,充分利用互联网企业资金优势,筹措小额创业或就业基金。此外,为贫困贷款人提供就业、创业等方面的咨询及指导,帮助其实现收入稳定增长。

4.3 加大对贫困地区的教育投入

扶贫先扶智,教育是解决低维度贫困的最佳手段之一。针对贫困人口文化程度低,可以在农闲时举办短期文化培训班,降低文盲或半文盲贫困人口数。对于有进一步求学意愿的青年贫困人口,鼓励其参加国家继续教育和职业培训,提升学历和职业技能。继续加大教育扶贫政策,落实控辍保学政策,继续实行学生营养改善计划、寄宿生生活补助、雨露计划,保证适龄儿童少年无辍学现象。

4.4 建立多方位的醫疗保障机制

政府继续实行建档立卡贫困人口享受参保费用财政补贴,确保贫困户参保全覆盖,为贫困人口提供基本医疗保证。建立标准化卫生室,确保小病小痛村内解决。做好家庭医生签约制度,加强贫困人口医疗档案建设,做到及时沟通、及时治疗,逃离 “贫困—无钱治病—更贫困”的恶性循。落实贫困患病人口医疗报销制度,减轻农民的医药负担,减少“因贫致病, 因病返贫”的现象。另外,政府需要积极引导社会资本开展针对贫困地区“老弱病残”贫困户的关爱与慈善活动。

[参考文献]

[1] 汪三贵,郭子豪.论中国的精准扶贫[J].贵州社会科学,2015(05).

[2] 葛志军,邢成举.精准扶贫:内涵、实践困境及其原因阐释——基于宁夏银川两个村庄的调查[J].贵州社会科学,2015(05).

[3] 邓小海,曾亮,罗明义.精准扶贫背景下旅游扶贫精准识别研究[J].生态经济,2015(04).

[4] 王俊程,胡红霞.边境民族地区新农村建设持续推动机制研究:基于滇东南的实地考察[M].北京:人民出版社,2012.

[5] 王俊程,胡红霞.十八大以来中国农村减贫:成效、问题与策略——基于西南边疆民族贫困地区的实地考察[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2018(06).

[6] 马绍东,万仁泽.多维贫困视角下民族地区返贫成因及对策研究[J].贵州民族研究,2018(11).

[7] 高天跃.贵州民族地区金融精准扶贫的难点及对策[J].研究黑龙江民族丛刊(双月刊),2016(04).