陈仪之殇

2019-10-31龙飞

龙飞

1

1949年2月21日黄昏时分,刚刚被蒋介石剥夺了一切行政职务的浙江省政府主席陈仪,从杭州驱车来到上海,住进了他位于北四川路安志坊35号的寓所。

这是一栋花园洋房。楼高三层,南向入口正门门廊有4根巨柱,高达2层楼,很是气派:门廊两侧墙体各建一内凹的半圆形壁龛,龛内各立一尊古希腊女神为护宅精灵;建筑平面呈门字形,当中凹陷,两端突出,并建有半圆形露台。整栋建筑富丽堂皇。

房子是广东富商贺守华20多年前所建,抗战期间被日军侵占,作为军官宿舍。抗战结束后被国民党陆军第三方面军接收,后来就成了司令官汤恩伯的私宅。不过汤恩伯也够慷慨,房子到手不久,马上转送给了他的恩师陈仪。

暮冬,江南万木萧瑟、百溪凝霜,涌动的春光尚在大地下蓄积,然而九州内外却已云起龙骧,无处不充斥着激奋与躁动,种种迹象都在昭示,眼下已到了改朝换代的前夜,象征国民党统治下最高权力机器的国府行政院,此时已惶惶如惊弓之鸟,早早迁出南京,远避广州了。

陈仪对眼前的军政败相并无其他党国要员那种如丧考妣的惶恐,私底下甚至还有几分庆幸。出生于1883年、时年66岁的他,对这种已经在中国上演了几千年的“城头变幻大王旗”的把戏很不感冒。年逾花甲之后,任何人的想法和年轻时都是不一样的,陈仪也不例外。随着马齿日增,他对以往那种打打杀杀的日子再也提不起兴趣,甚至愈来愈反感,为了“一个主义,一个政党,一个领袖”的争斗难道真的比众生的安逸幸福更重要吗?哄鬼去吧。“杜门却扫且山居,壮志消沉耳顺余;如此江山如此过,几番功过几番悲。膏肓痼疾谁知晓,腐朽神奇愿已消;天外仙人应识我,此身何惜付乘除。”如今的陈仪,但求天下太平、百姓安居,自己也好有一个相对平静的晚年便足矣。为遂此愿,他宁可冒天下之大不韪,也要做一件于国于民真正有益的事。

陈仪安顿甫毕,楼窗外已是一片黑漆麻乌。暂时还感受不到乱世的纷扰,显得颇为安宁,除了偶然掠过的光影和不远处苏州河上隐隐传来的渡轮的鸣笛声,并无任何恼人的市声喧嚣,然而陈仪的心情却变得有些不安了。他事先邀约的那个人并未按约定的时间露面,这让他不免焦虑。

此时的陈仪还浑然不知,就在他踏入35号的那一刻,这栋豪华的寓所已被军统上海站的特工团团围住。

2

且让我们先了解一下陈仪的背景。

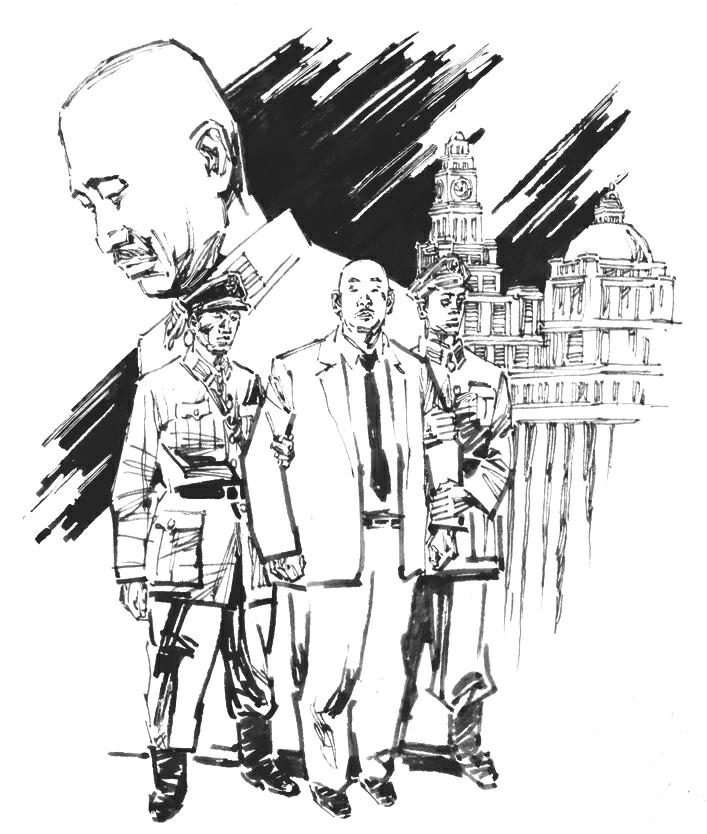

1883年5月3日,陈仪出生在浙江省绍兴县城南投醪河的一所大宅院中,曾名陈毅,字公侠,后改公洽;年少时当过钱庄学徒,16岁入杭州“求是学堂”(浙江大学前身)念书,20岁考入公费,就读日本陆军测量学校,后转入日本士官学校第五期炮科。留学期间,正逢孙中山先生在日倡导革命,受其影响,陈仪加入“光复会”,与日后鼎鼎大名的徐锡麟、秋瑾、蔡元培、蔡锷等结为盟友,还认识了绍兴同乡周树人(鲁迅)。1907年陈仪毕业回国,先当了几年晚清政府的军事教头,辛亥举义后,陈仪先后担任浙江都督府军政司司长和北洋政府军事参议官。1916年蔡锷以花柳障眼,在小凤仙的掩护下逃离北京,陈仪奉袁世凯之命,奔赴云南,追蔡返京。然而陈仪表面对袁大头言听计从,骨子里却对蔡锷深表同情,风尘仆仆虚晃一枪,有意放蔡一马,最终以“追不到”搪塞复命,自己随后也离袁而去。1917年陈仪二次东渡,就读日本陆军大学,成为首批入读陆大之中国人,并且成绩优异。1920年毕业回国,与朋友合资创办裕华垦殖公司,经营丝绸、银行、钱庄,一度与商贾结伴。1924年军阀孙传芳由福建进军浙江,为避免在本乡打仗,陈仪带头拥戴,投入孙的麾下,从而躲过了战乱对父老乡亲们的祸害。孙传芳对陈仪的行为大加赞赏,委他以浙江第一师师长,唆使他弃商行武。1925年浙奉战起,浙一师奉命北进,助阵孙传芳击溃奉系张宗昌,陈再获升迁,被委以徐州总司令一职。次年10月,又被孙传芳任命为浙江省省长,仍兼浙一师师长。适逢北伐军出师广州,陈仪派人赴武汉会见蒋介石,明面上以出兵北伐为磋商筹码,私底下却秘密接受了蒋授予的“国民革命军第十九军”军长一职。几个月后事机败露,孙传芳大怒,将陈仪缴械,还撸掉了他刚当三个月的省长职务。

好在时局转眼骤变,?1928年南京国民政府成立,新任军事委员会主席蒋介石投桃报李,授陈以委员头衔,并委派他前往德国考察。主要任务两项:一,加强中德经济合作,吸引大财团来华;二,聘请德国顾问,特别是蒋介石素所仰慕的德国军事顾问,邀請他们来华为其强军增力。这给了陈仪报效施才的机会。然而德国在第一次世界大战战败后已被《凡尔赛和约》剥夺了外派军援的资格,此事眼看无法完成。陈仪舞动三寸不烂之舌,前后滞欧长达半年以上,成功会见了德国总统兴登堡,首先在经济上获得突破,德国著名军工企业克虏伯公司答应为老蒋提供全套兵工厂设备,比埃尔-伊法公司承诺投资中国铁路建设,贝尔公司也表示愿意帮助发展通信事业,陈仪还当场和这些公司签订了价值100万马克的意向性合同,购买了一批国内急需的军火。最后他先顺利地带回了几位德国工业和经济专家,七个月后,德国军事顾问团25人也如约来华,以“帮助蒋介石消灭各地军阀”,顺便“把中国变成德国的市场”。顾问团中有军事教官10人,军械与物资补给专家6人,民政警事顾问4人。

德国顾问到华后,蒋介石抽调了两个师的兵力,专门组建成教导师,交与德国人训导,陈仪担任该师总监。陈仪一步踏准,步步踏实,自此往后,他的官运如同被催施了成长激素,一路亨通,陆续出任军政部兵工署署长,军政部总务次长、政务次长,福建省政府主席兼省保安司令等要职,1937年晋升陆军上将,兼任福建绥靖公署主任、二十五集团军总司令。1941年陈仪离开福建赴职重庆,出任行政院秘书长(院长蒋介石),一年后改任经济会议秘书长(主任蒋介石)、党政工作考核委员会秘书长(主任蒋介石)、国家总动员会议主任,辅弼最高国务达四年之久,还曾一度代理陆军大学校长(校长蒋介石),1945年5月当选国民党六届中央执委。从陈仪这一系列任职中,不难看出蒋介石对他的信任和依赖,两人之间的关系简直到了如影相随的地步。站在蒋介石的光环下,陈仪担负起了真正的操盘手和信托人的角色,忠诚、实力、代言、低调。

抗日战争胜利后,陈仪代表中国政府接管被日本统治了50多年的台湾,任台湾省行政长官兼警备总司令,不料一年四个月后即因“二二八事件”遭朝野内外痛贬,被迫去职,挂国民政府顾问衔赋闲上海,但蒋介石对这位干将的赏识并未终止。1948年6月,蒋介石眼看半壁江山去矣,幻想凭借长江天险,与中共划江而治,浙江的战略地位大为凸现,按“浙人治浙”方針,陈仪又一次被列入唯一人选。陈虽以“体衰力辞”,却最终拂不过蒋介石的面子,再度出山,当上了浙江省政府主席。

夜色越来越深,陈仪期盼的那个人却迟迟不来,这让他的焦虑又加深了几分。天气虽然很冷,可他光秃秃的脑门上竟然渗出一层细密的汗珠。

3

事情要从三周前的1月27日说起。是日,陈仪叫来外甥丁名楠,嘱咐其作为他的特别信使,携带他亲笔书写的一封短笺和一张纸条前往上海长乐路1221号,面见新任京(南京)沪杭警备总司令汤恩伯。陈仪攥着两张薄薄的纸片,仿佛攥着千钧重负,郑重告诫外甥:“你一定要亲手把东西交到克勤(汤恩伯原名汤克勤)手中,确保万无一失,稍有差池就可能人头落地。”

丁名楠肃穆以待,同样郑重万分地点头:“舅舅放心,就是丢了性命我也不会弄丢您的嘱托。”

原来,还在5个月之前,对蒋介石深感失望的陈仪就已接受中共地下党的策反,同意起义。但是,他对来人说,“保护桑梓之地不受战乱祸害,早在20多年前就是我投奔孙传芳的目的,现在同样初衷不改,为浙江和平解放做贡献义不容辞。但是我这个省主席手下只有一个保安特务团,成不了大气候,顶多做到不抵抗而已。假如能够策反汤恩伯,我想起到的作用会大不一样”。

这样的建议当然是中共所乐见的。

正因为对中共方面许下了这个承诺,5个月后,他才会派自己的外甥,前往上海递送密信。

陈仪的短笺是向汤恩伯引介丁名楠,并无实质内容,要害在那张纸条上。纸条上未署上下款,也没有具名,以毛笔竖行书写:

一、军队宜紧缩,二、待遇宜提高,三、驻地宜规定,四、军风纪严肃,五、沪防御工事宜停止,已征集之材料,酌量归还,六、营房宜多建,七、征兵宜减少或竟停征,八、军事机关宜紧缩,事权须统一。

毛笔之后是用钢笔做的补充:

甲一、尽先释放政治犯,二、保护区内武器军需及重要物资。乙一、约定〇地区会合在区外停止暂不前进,二、依民主主义原则于〇月内改编原有部队,三、取消〇〇〇给予相当职位。

明眼人一看即知,这是中共方面对汤恩伯起义所提的要求和约定的部署。

1月28日,丁名楠在陈仪旧部、原台湾省长官公署宣传委员胡允恭(化名胡邦宪,中共地下党员)的陪伴下到沪,将短笺和纸条面交汤恩伯。

就在陈仪等待汤恩伯回复的当口,2月初,陈仪突遭行政院免职,屁股底下还没焐热的省主席宝座顷刻被褫夺。紧接着,陈仪又接到蒋经国代表其父打来的电话,称老头子正在奉化溪口老家等着呐,特邀陈伯(陈仪年长蒋介石四岁)前去一叙。蒋介石一个多月前宣布下野,暂将总统宝座让予李宗仁,此时正强忍一腔妒火,蛰伏奉化窥视大局。陈仪这边刚刚放下蒋大公子的电话,转脸那头又接到蒋介石侍卫长俞济时的电话,内容同样是催促他去奉化。甚至蒋介石本人也向淞沪方面放话,要“汤(恩伯)总司令转公洽兄,交卸后请来溪口一谈”。听上去语调委婉,态度诚恳,仿佛要为他被撤职的事向老朋友做些解释和安抚。

陈仪并不在乎失去职务,也不愿意遵命去见蒋介石,最让他牵挂的是,汤恩伯见了他的信会是什么态度,他迫切需要知道。

就在这时,陈仪接到中共地下党方面传来的警告,他写给汤恩伯的密信,已经到了蒋介石的案头,汤恩伯将他这个恩师出卖了。情况万分危急,请陈仪先生立刻转移。

但是,陈仪对这个警告完全不相信。一方面他不相信曾经饱受自己恩惠的汤恩伯会将他出卖;另一方面他也不相信中共地下党的能量,跟老蒋直接相关的事属于顶级机密,他们是怎么知道的?不可能吧,八成是捕风捉影!此时的陈仪完全低估了中共地下党的谍战能力,不知道在当时的国民党内部,到处都潜伏着中共的情报人员,蒋介石及其高官们的一举一动,都受到严密监控。

陈仪是一个极其自信的人,凡成功人士无不自信。正是出于这种自信,他才不相信那个曾当着自己的面表示要与独夫分道扬镳的汤恩伯,会在旦夕之际出卖自己!他宁愿相信,汤恩伯即使不愿听从自己发动起义,也完全可以自便,对那封信,“如不以为然,看过丢了就是了”,根本用不着勉强,更不至于卖师求荣吧!正是怀着这样极其复杂的心情,陈仪下决心再见汤恩伯一面,听他当面解释清楚。

于是,2月21日下午,陈仪驱车直奔上海而来。

4

也难怪,若论陈仪与汤恩伯的关系,的确恩深似海、情同父子。

汤恩伯,原名汤克勤,乃浙江武义一介穷书生,幸遇陈仪慷慨解囊资助,才得以东渡日本,入士官学校就读。毕业回国后,人脉局促的汤克勤,先获陈仪接纳,进入浙一师担任少校参谋,又蒙陈仪举荐,进入蒋介石的视野,从此颇受青睐,平步青云。为感念师恩,汤克勤索性改名汤恩伯,并且人前人后一再表白,“不独陈先生一手提拔我,我一生做人做事都是陈先生教我的”。即使后来汤恩伯官衔晋将,一步步跃过龙门,成为蒋介石最为倚重的军事主官之一,与陈诚、胡宗南相并列,仍对陈仪持弟子之礼,极尽恭谨。而陈仪,也对这位弟子赏识有加,极力维护,自鸣得意,台湾“二二八事件”期间,陈仪就曾向蒋介石点名要汤恩伯领兵,赴台纾难。1947年汤恩伯以上将衔兼任第1兵团司令,率部重点进攻山东解放区,5月孟良崮战役,所部整编74师及师长张灵甫被悉数歼灭。气得蒋介石暴跳如雷,不仅下令将汤恩伯撤职查办,还当众对汤拳打脚踢,斥骂罚跪,并且逐出客厅,极尽羞辱之能事。所幸有陈仪出面为其担保,反复向老蒋游说,才获得赦免。事后,汤恩伯面对陈仪痛哭流涕,一再宣泄要与独夫分道扬镳的反蒋情绪。后来又是在陈仪的反复运作推荐下,几个月后汤恩伯再度出山,担任衢州绥靖公署主任,为年底升任京沪杭警备总司令做好了铺垫。

可以说,如果没有陈仪,就绝不会有后来的汤恩伯。正是凭着两人之间几十年的过硬交情,陈仪才敢放心地对他发起劝降攻势,而毫不担心旁生枝节。但是,人算不如天算,意外还真就发生了。

据当时与汤恩伯过从甚密的国民党上海市党部主任方治事后回忆,“汤接此信(指陈仪的密信),激动异常……?一日屡以电话约余晤谈,但及余至其住所,却又顾左右而言他,历时甚久,不得要领。余窥其彷徨焦灼,痛苦不安之反常表现,心知必已遭遇严重困难,而有难言之隐,彼既不愿透露,我亦不便追问……”?

不用说,汤恩伯的痛苦焦灼完全是由陈仪带来的。关键在于他不想听命于陈仪,如果他愿意听命,又何来痛苦?更糟糕的是,他一时不知该怎么办。“划清界线”“大义灭亲”,把背叛党国的罪魁交由军法处置吗?对别人可以,但对恩师陈仪,他做不到。在所谓原则大义和普世伦理道德面前,他无法装聋作哑。如果不是陈仪,他汤恩伯无论要灭哪一个,连眉头都不会皱一下,要命的偏偏是陈仪。

就在这时,意外再次袭来。

汤恩伯有一个女秘书叫胡德珍,是军统特务头子毛森的老婆,毛森当时担任京沪杭警备司令部二处处长(后任上海警察局局长)。夫妻二人当时都供职汤部,名为下属,实际上都是为监视汤恩伯而来,对汤的一举一动实施秘密监控。蒋介石这是生怕有第二个第三个傅作义、吴化文出现。陈仪派外甥来送信的电话,实际上当天就被胡德珍窃听了,但她暂时还不知丁名楠要送的是什么信,因此格外关注。汤恩伯收到陈仪的密信后,既沒有答应,也没有拒绝,更没有检举,而是把信锁进了办公桌抽屉。作为贴身秘书的胡德珍,便利用职务上的便利,乘隙打开抽屉,偷看了信的内容,然后再把信原封未动地放回了原处。胡德珍自以为自己做得天衣无缝,却不料汤恩伯在信上是做了暗记的,稍后他便发现这封信被人动过了,立马冷气倒抽,大感不妙。敢于在他的办公室动他抽屉偷看他秘密的人会是什么来头呢,他一时还摸不着头脑,中共地下党、军统,都有可能。汤恩伯一时间只觉得两眼一抹黑。

有一个历史细节是这样传说的:就在汤恩伯百爪挠心之时,蒋经国、蒋纬国两兄弟突然出现在他办公室门口,开玩笑说他们是来要汤司令请他们喝杯咖啡的。汤恩伯先是一愣,转瞬反应过来,忙满脸堆笑道:“求之不得,求之不得!两位公子是稀客,平素请都请不来,今朝一起光临,实属万幸!”起身就把两位往楼下让。来到客厅,汤恩伯正欲招呼,却蓦然看见,蒋介石已在沙发上端坐。汤恩伯顿时吓得腿都软了。

没有人能够说清楚,蒋介石此刻来到汤公馆是已经获知了机密还是暂未获知机密,但汤恩伯自己清楚,除了出卖恩师,他已经没有了第二种选择。

随后便发生了陈仪被行政院免职,蒋介石电约奉化见面等情节。

5

陈仪滞留上海已经两天,汤恩伯始终避而不见。?

汤恩伯哪里还有脸面和胆量来见他的恩师呢?陈仪到达上海的当晚就遭军统软禁的情况他汤恩伯心知肚明,却不曾对恩师透露半点口风。为了自保,他必须撇清和陈仪的所有关系,哪怕被扣上恩将仇报、卖师求荣的屎盆子也在所不惜。

对陈仪实施秘密包围的是京沪杭警备司令部二处处长、军统特务头子毛森。此人原来在陈仪手下担任浙江省警保处长,在省主席面前一向连大气都不敢出,今朝却有机会向他的老长官张开樊笼,请君入瓮,这让他想一想都感觉亢奋。仅仅两个来月前,他还忍气吞声在陈仪的手下,为陈仪强行释放他辛苦抓来的近百名共党嫌疑而无可奈何,转眼之间,他已圈笼囚虎,将昔日的顶头上司软禁于不知不觉之中,这种怪诞的感觉让他特别享受。

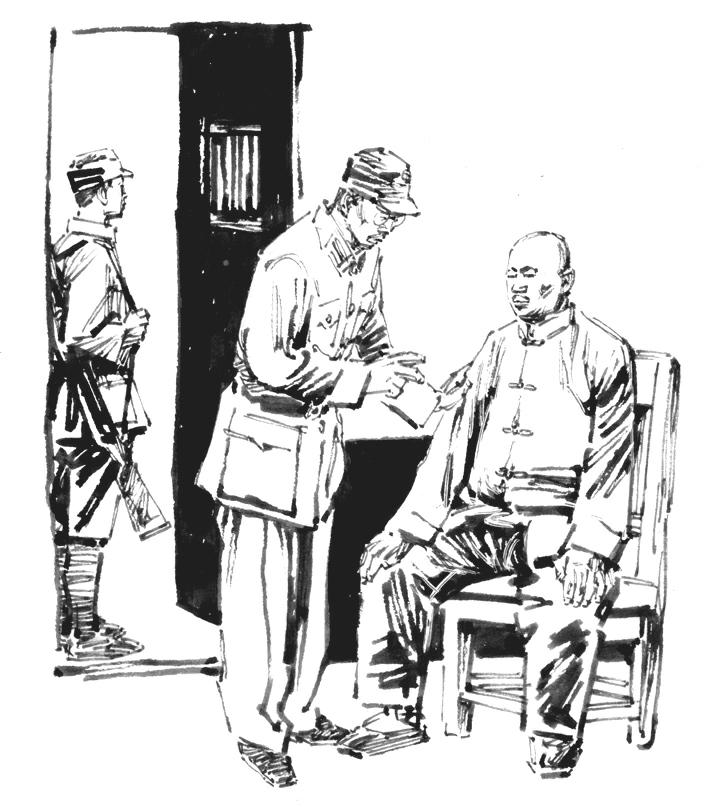

2月23日,蒋介石干脆抛开“约见”之类的托词,对已落入樊笼的陈仪正式下达了逮捕令。

在军统的押解下,陈仪由上海而浙江,辗转迁移,于4月27日,重新踏上台湾的土地。初押基隆,后转台北。

1950年5月,蒋介石下令组成以顾祝同为审判长的特别法庭审判陈仪。6月6日,汤恩伯出庭作证:

我与陈公侠先生私交很好,我年幼时往日本求学完全是他供给的,故平日对他如师如父。他所指教的事,很少违背的,但对于这次他指示我的事,我却不能不违背。

包括汤恩伯,还有张群、俞大维等许多国民党高官都曾向蒋介石求情,祈求免陈一死。国防部参谋次长林蔚力劝陈仪,写一份悔过书吧,“总得让蒋先生下台”。陈仪偏不买账,“下不下台是他的事,我没有要他把我抓起来”。真乃“耿直如公有几人”(翁文灏语)啊!

蒋介石从来没有对反抗者施行过“怀柔”,除非鞭长莫及。在对陈仪的处置上,尽管有众多说情者,他同样丝毫不为所动,坚决贯彻自己毕生的信条:宁可错杀三千,绝不放走一个!

1950年6月9日,国民党高等军法合议庭判处陈仪死刑,蒋在判决书上亲批:“准处死刑可也,即日执行。”

1950年6月18日凌晨2时许,陈仪在台北中华路宪兵四团看守所的监舍里,被人从睡梦中叫醒。来人告知,老蒋召见。陈仪信以为真,起床,盥洗,沐浴,自煮早餐进食。4时30分上车出发,然而此一去竟至马场町刑场。行刑前军法官问:“奉总统手批执行枪决,你有什么话说没有?”

陈仪神色自若,凛然回答:“我人死精神不死,我的血是替京(南京)沪杭一千八百万军民同胞流的!”

陈仪被处决后,蒋得知其死不认错,恼恨不已,在6月19日的日记中写道:“据报,其态度倔强,可谓至死不悟。乃知共匪宣传之深入,甚至此种万恶官僚之脑筋,亦为其迷妄而改变,不知其有国家民族,而反以迎合青年为其变节来由矣。宣传之重要有如此也。”

正是出于对“宣传之重要”的恐惧,独裁者是从不惮于对文人大开杀戒的。

陈仪就义时67岁,是自有中华民国以来被处决者军阶最高的。

陈仪早年留学日本多年,娶日本女为妻,两人终生未育,膝下一女为过继其兄之女,疼爱有加。陈仪被捕后,初押浙江衢州,女儿赶来探望,曾记述下他的一番告白,或可解释为他策反汤恩伯的动机:“我这样做不是为自己,已经这样大年纪了,将来我不会出来做事。我对共产党的一套做法是不懂的,我只为江南千百万百姓免受灾难。北平的和平解放就是一个很好的例子,为了你们年轻一代,将来能过好日子。”

30年后,1980年6月9日,中共中央统战部等部门报经中央批准,追认陈仪为“为中国人民解放事业贡献出生命的爱国人士”。