大城市城市轨道交通线网规划关键技术探讨

2019-10-31冷海洋秦国栋池利兵

冷海洋,秦国栋,池利兵

(1.中国城市建设研究院有限公司,北京 100120; 2.中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100055)

1 概述

根据国发[2014]51号《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》,城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市[1]。随着大城市城市化水平不断提高,机动化进程不断加快,城市病症状也逐渐显现,城市轨道交通在支撑城市空间发展、缓解交通问题等方面的优势让大城市修建城市轨道交通成为必然趋势[2-3]。

根据《城市轨道交通2017年度统计和分析报告》,截止2017年末,中国内地56个开工建设城市轨道交通的城市,超大、特大城市在建线路长度2 232.4 km,占比37.74%;大城市在建线路长度3 651.5 km,占比58.46%[4]。该数据可以看出,大城市逐步成为城市轨道交通建设重要参与者。

在目前已开通运营城市轨道交通的城市中,超大、特大城市运营线路总长3 152.6 km,占比62.64%;大城市运营线路总长1 871.2 km,占比37.18%。超大、特大城市作为城市轨道交通建设的先驱,为城市轨道交通的规划和建设积累了大量的经验[5-6]。大城市在人口、经济、城市空间及用地、交通出行特征等方面与超大、特大城市存在明显差异,在城市轨道交通规划和建设中如果粗放的套用超大、特大城市的经验,可能会导致大城市的城市轨道交通线网规划出现服务范围不清晰、功能定位及层次划分不清晰、规模测算偏大及线网框架结构不合理等诸多问题。

为使城市轨道交通规划技术更好地服务大城市,基于现有的城市轨道交通线网规划方法,分析大城市与城市轨道交通的关系,对城市轨道交通线网规划的关键技术提出优化建议。

2 大城市与城市轨道交通关系研究

大城市与城市轨道交通的关系可以从大城市城市轨道交通的定位分析着手,同时结合城市轨道交通建设政策,分析大城市经济、人口、空间结构、出行与客流特征对城市轨道交通规划和建设的影响。在分析中,通过大城市与超大、特大城市的对比,更能体现大城市与城市轨道交通关系的特征。

2.1 城市轨道交通定位分析

城市轨道交通定位可以从两个角度分析:一是城市轨道交通在城市发展及城市综合交通体系中所承担的功能,二是城市轨道交通发展经济层面的定位。

大城市与超大、特大城市一样,在城市化进程中,城市轨道交通能缓解中心区的交通供需矛盾,改善有限土地资源下的交通供给,同时引导合理城市空间布局的形成和发展。但大城市与超大、特大城市在客流规模、交通出行特征及交通基础设施机动化承受能力的差异,使轨道交通在交通体系中的定位存在差异。超大、特大城市需要高密度的城市轨道交通线网为主体的公交体系,支撑公共交通成为通勤出行的最主要方式。而大城市的城市轨道交通更多的是承担公共交通系统的骨干功能,通过服务重要客运走廊、强化与常规公交及其他交通方式的一体化衔接,提高城市公共交通的服务水平。

目前,城市轨道交通定位依然是以“政府承担的公益性”为主,“市场主导的经营性”为辅。城市轨道交通“政府承担的公益性”的定位使得大城市在城市轨道交通建设和运营能力上与超大、特大城市存在明显的差距,难以支撑高密度城市轨道交通线网的建设和运营成本。

2.2 社会经济分析

根据国务院办公厅2018年7月颁布的国办发[2018]52号《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(以下简称“52号文”),对申建地铁的城市相关标准的要求为:城市一般公共财政预算收入在300亿元以上,地区生产总值3 000亿元以上,相比于原政策,地区生产总值和城市一般公共财政预算收入的要求提高了1倍。申报轻轨项目的地区生产总值和城市一般公共财政预算收入也分别由600亿元、60亿元调整为1 500亿元和150亿元,要求提高1倍有余[7-8]。

经济门槛的提高,对超大、特大城市的影响较小,但是对于申报城市轨道线网建设的大城市有较大影响。部分城市在一般公共财政预算及地区生产总值要求的约束下无法满足上报要求。同时,“52号文”提出城市轨道交通建设资金筹措、建设规模等需与地方财力相匹配,严格把控风险,对大城市的城市轨道交通建设提出了更严格的要求。

目前,政策在经济上约束更多是针对城市轨道交通的建设,但是在大城市的城市轨道交通线网规划中,也应根据政府实际可承受能力,结合城市发展和客流的需求打造精细化的轨道交通网络,不宜盲目扩大城市轨道交通线网规模,防止出现规划与未来建设脱节的问题。

2.3 人口分析

“52号文”提出的人口指标由“城区”变为“市区”,指标的要求并未发生改变。按照城市建设统计指标解释[9],市区指设市城市本级行政管辖的地域,不包括市辖县和市辖市,其范围是大于城区的。同时,根据《2017年城市建设统计年鉴》中城区人口及市区人口的统计数据[10],城市的市区人口均不小于城区人口,该变化实际放宽了部分大城市轨道交通建设在人口指标上的申请条件。如苏州,2017年城区人口为269.78万人,市区人口为356.3万人;东莞市作为不设区的地级市,市区人口即为市域人口,2017年东莞市常住人口达到834.25万人。

2.4 出行特征及客流分析

从出行特征角度,大城市相比超大、特大城市,人口密度相对较小,机动化可承受能力较强,公共交通出行比例相对较小,使得大城市很难支撑“高密度”的城市轨道交通发展模式,而应结合城市发展和居民出行需求向“高客流”发展,打造精细化的城市轨道交通网络。

人口和出行特征也在一定程度上决定了轨道交通的客流规模,在“52号文”中提出:申报发展地铁的城市,规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上;申报建设轻轨的城市,规划线路客流规模达到单向高峰小时1万人以上。

“52号文”对客流的指标要求也是城市轨道交通建设规划的重要约束。值得注意的是,由于线网规划的规划期限通常与城市总体规划相一致,其客流预测年限也与城市总体规划协调,分为近期、远期、远景。但是城市轨道交通建设规划阶段的客流预测中初期、近期、远期分别为项目建成通车后的第3年、第10年和第25年。建设规划的客流预测年限的特殊性与线网规划阶段的客流预测年限不能完全保持一致,但时间范围存在较大重合。因此,城市轨道交通线网规划作为城市轨道交通建设规划的上位规划,应该适当考虑与后续建设规划阶段客流的协调性。

2.5 空间结构分析

城市轨道交通线网的布局受到城市空间结构的影响,城市轨道交通线网的布局也能对城市的发展带来积极的作用。在城市轨道交通线网规划中,需要结合城市空间结构选择合适的城市轨道交通线网布局结构和模式,城市空间可在轨道交通支撑下,引导自身发展,实现城市用地布局的不断完善。

2.6 小结

结合大城市在城市轨道交通定位、社会经济、人口、出行特征及客流、空间结构等方面的分析,大城市城市轨道交通难以支撑“高密度”的发展模式,而是应该基于出行需求,规划和建设“高客流,精细化”的城市轨道交通线网。

3 大城市城市轨道交通线网规划关键技术分析

结合现有城市轨道交通线网规划方法[11-13],可以将城市轨道交通线网规划分为前提研究、线网框架研究和规划可实施性研究三个部分。

3.1 前提研究

在现有城市轨道交通线网规划的技术体系中,第一部分内容一般称作背景研究,主要强调对规划自身的分析,包括确定规划城市、研究内容、规划原则等。基于大城市与城市轨道交通关系研究提出以下建议。

(1)大城市的城市轨道交通发展限制因素相比超大、特大城市要多,应基于现状及规划的经济、人口、空间和用地的发展情况,明确城市轨道交通在城市现状及发展过程中的定位,并对开展城市轨道交通线网规划或调整工作的必要性进行分析。

(2)城市轨道交通线网规划需要与城市总体规划、城市综合交通体系规划协调一致,体现在两个方面:一是轨道发展的目标和战略层面,城市轨道交通发展的目标和战略应该支撑城市和城市综合交通体系的发展;二是在方案层面,城市轨道交通方案与城市总体规划的空间、用地和城市综合交通体系中其他交通系统的发展相协调。

(3)根据GB/T 50546—2018《城市轨道交通线网规划标准》,城市轨道交通线网规划的规划范围应与城市总体规划的规划范围一致[14-15]。在线网规划编制过程中,总体规划的规划范围不能等同于城市轨道交通的服务范围。对于多数大城市,外围组团、县区在经济及人口上与中心城区有较大差距,从需求角度无法支撑城市轨道交通的建设。对部分人口规模较大、经济发展较好、与中心城区交流较多的,可以考虑规划建设城市轨道交通或者预留城市轨道交通的建设条件。

(4)轨道交通线网的层次划分是城市轨道交通线网方案的重要支撑[16-18]。在确定城市轨道交通服务范围后,实际上在一定程度上已经提出了城市轨道交通的功能层次划分。中心城区的城市轨道交通线网一般是由普线构成,当中心城区需要利用城市轨道交通建立与外围功能区的衔接时,应考虑增加快线服务层次。但最终功能层次的划分应根据方案层面的客流测试结果进行修正,当快线客流过低时,应考虑采用其他方式代替,并对城市轨道交通的功能层次形成反馈。

由以上四点可以看出,城市轨道交通方案制定前的研究不仅仅是对规划背景的分析,还从战略层面对城市轨道交通方案提出指引,可以称为前提研究。

3.2 方案研究

在现有城市轨道交通线网规划的技术体系中,方案研究部分是从“面”、“点”、“线”三个层次分析[19-20]。基于客流预测、发展规模分析及结构分析,形成线网的初步方案,对初步方案进行比选后形成推荐方案。

在方案研究层面,大城市与超大、特大城市的差异不体现在内容层面,而是体现在研究方法和思路上,大城市轨道交通线网方案研究应从打造“高客流、精细化”线网角度着手。

3.2.1 线网规模

城市轨道交通线网规模是线网方案制定的基础[21]。城市轨道交通系统是城市重要基础设施,具有投资大、建设周期长、运营成本高等特点,在建成后相当长的运营期是亏损的,需要城市政府提供财政补贴。当城市轨道交通线网建设规模过大时,将对城市财政形成负担,不利于城市社会、经济的健康发展,建设规模过小将难以满足未来城市发展和交通需求。可以基于对现有城市轨道交通线网规模的预测方法,分析不同方法对大城市的适用性。

目前,城市轨道交通线网规模预测方法主要包括以下3种类型。

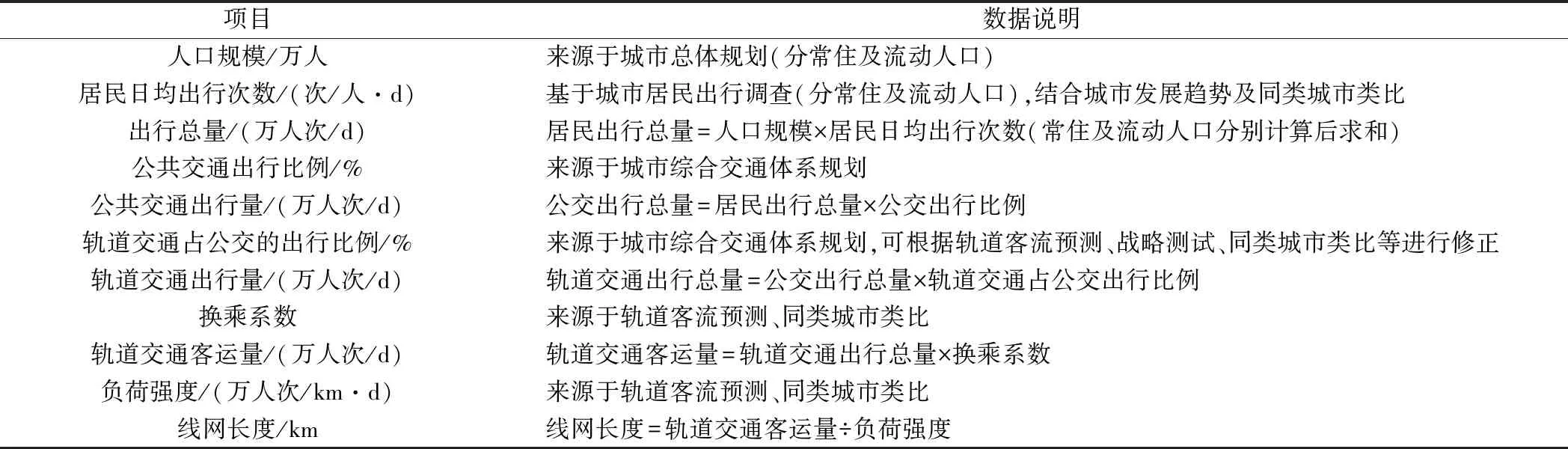

(1)交通需求分析法

基于城市总体或者各组团、功能区的规划人口、出行总量、城市轨道出行比例及城市轨道交通运行的预估指标,来确定城市发展远期和远景的线网规模(表 1)。对于大城市而言,城市人口来源于城市总体规划,出行总量和城市轨道交通出行比例来源于城市综合交通体系规划,在现有的城市规划中,人口及交通的发展目标往往过于乐观,且现有城市轨道交通线网规划很难对上位规划形成反馈,导致该种方法所预测的规模偏高。

表1 交通需求分析法流程

(2)社会经济分析法

常规的社会经济法一般是根据城市财政情况,结合城市轨道交通系统的建设及运营成本,测算城市轨道交通建设的可承受度。该方法一般用于城市轨道交通建设规划中,考虑到经济测算的时效性,很难指导城市轨道交通线网规划远景的规模,但也因近期经济测算的准确性,能更为精确地测算近期(5~10年)政府可承受的城市轨道交通建设规模,能针对性地指导城市轨道交通线网近期的建设规模,结合城市的发展,合理地确定近期城市轨道交通建设的方案。

结合现有的城市轨道交通建设管理政策,可以采用的测算指标主要包括城市公共财政预算收入和城市维护建设财政性资金。其中,政府资本金占当年城市公共财政预算收入的比例一般不超过5%,轨道交通出资额占城市维护建设财政性资金的比例一般不超过30%[22]。

(3)服务水平分析法

服务水平分析法其本质上属于类比,由于城市的中心城区与外围组团或功能区之间的发展可能存在较大差异,服务水平分析法可能产生较大误差。为了提高服务水平分析法的有效性,在GB/T 50546—2018《城市轨道交通线网规划标准》的线网布局中,针对中心城区建立了线网密度指标(km/ km2)和人口及就业岗位密度之和(万人/km2)的关系,由于两个指标均是基于中心城区空间区域面积的统计指标,实际是建立了线网密度和人口及就业岗位密度之间的关系,可以用于推算中心城区的线网规模。

由以上3种规模预测的方法可以看出,交通需求分析法是基于上位规划对远期及远景的规模进行预测,较易出现规模预测过高的问题,但是作为规划控制,保证骨架线网及近期建设线网合理的情况下适当超前也是合理的;其中,骨架线网及近期建设线网的规模可以利用社会经济分析法和服务水平分析法确定,从而实现大城市城市轨道交通规模“近期精细合理、远期控制预留”的目标。

3.2.2 线网布局模式

线网布局模式属于城市轨道交通线网规划的“面”层分析,可以从城市轨道交通和市域轨道交通两个层面分析。

(1)城市轨道交通线网布局

大城市个性化的地理特征和城市空间布局均会影响到线网的布局模式。如何将城市地理特征、城市空间、出行需求等与城市轨道交通线网的布局模式结合,是大城市城市轨道交通线网布局的关键。如三面环山、南北狭长的太原市与滨海、滨江、南北狭长的南通市,在城市轨道交通线网布局时,考虑其南北向通道数量及东西向通道长度的限制,一般不考虑环形线网,更多采用棋盘式布局模式。

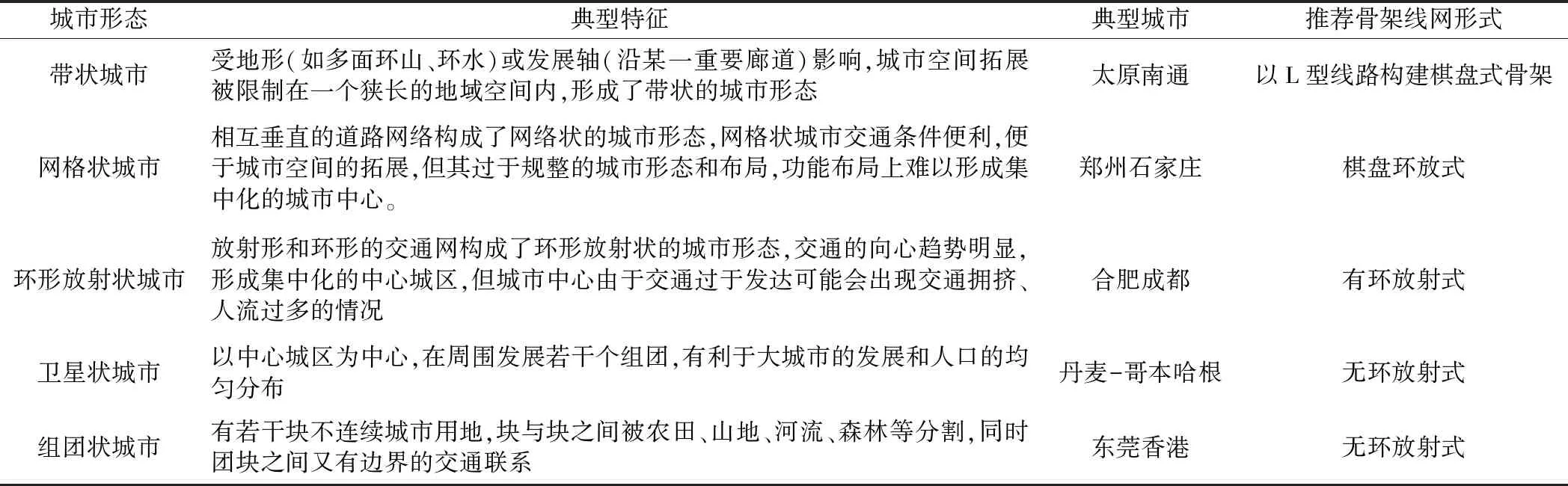

大城市需要结合城市地理形态、城市空间的典型特征确定合理的骨架线网形式,如表2所示。

表2 典型城市形态的推荐骨架线网形式

(2)市域轨道线网布局

对于大多数大城市,市域线路并非城市轨道交通的主体,特别是在大城市城市轨道交通线网规模较小的情况下。市域线路的布局尽量采用直线式或者贯穿式的模式(图1),贯穿城区,可以使市域快线与城市轨道交通便捷换乘的同时,有较高客流水平,结合合理的运营组织模式,可以兼顾服务中心城区与外部的客流。

图1 大城市市域轨道交通推荐布局模式

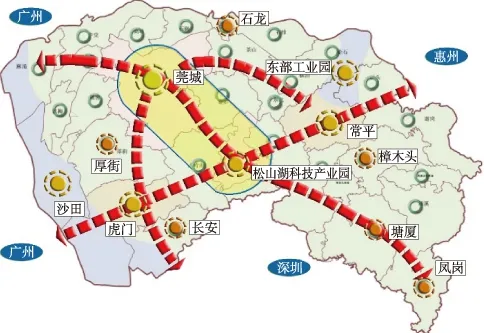

部分特殊的市域空间结构也会影响市域轨道交通布局模式,如东莞市城市空间呈分散的组团模式,包含中心城区在内的中心组团与其他组团在人口、经济上差异并不明显,因此,东莞市轨道交通在规划和建设中其服务范围为市域,首先利用市域轨道交通实现组团间的快速联系(图2),再考虑城市组团内部服务需求。

图2 东莞市域轨道交通布局模式分析

3.2.3 线网框架的确定

线网框架属于城市轨道线网规划的“线”层和“点”层的规划。

在“线”层面:大城市中心城区的开发强度一般远小于超大、特大城市,城市轨道交通线网在中心城区的规模也相对较小,线路走廊的布局间距较大,导致大城市城市轨道交通线网框架的线路选择弹性更小。在大城市选择中心城区的线网框架走廊时,应优先基于客流需求选择城市主走廊,提高城市轨道交通线路的直达性,提高城市轨道交通对机动化出行的竞争力。次要走廊则建议结合市域轨道交通布设,或者作为远期建设线路。

在“点”层面:大城市中需要城市轨道交通衔接的重要交通枢纽、城市公共服务中心一般分布在城市各发展方向上,在骨架线网的构建中,应避免在骨架线路上刻意串联全部或者过多重要节点,导致线路曲折、绕行,换乘系数明显增加,应结合节点的重要程度和轨道交通出行需求,确定合理的衔接顺序和衔接方案。

3.2.4 方案比选

基于线网规模、布局模式和框架可以形成多种城市轨道交通线网方案,通过方案比选形成最终方案。方案比选一般从“与城市发展的协调性”、“服务水平”、“运营效果”和“建设实施性”四个角度考虑。基于大城市与城市轨道交通关系研究提出以下建议。

(1)在与城市发展的协调性中,应考虑城市轨道交通线网方案与轨道交通定位的协调性。

(2)基于大城市轨道交通“高客流”的发展模式,在服务水平中除了居住及就业人口的覆盖率指标外,还应从换乘系数或直达系数体现服务的优劣。

(3)对于运营效果的评价,可以采用负荷强度、客流强度、单向最大断面客流等直接体现客流效果的指标。也可以将平均运距及平均出行时间与大城市现状及预测出行规律进行对比,说明城市轨道交通与出行需求的符合程度。

(4)建设实施性的评价指标一般包括工程实施可行性、分期建设合理性及与现有建设工程/计划的协调性,建议增加对城市轨道交通建设经济效益的评价,其指标可以采用客运周转量与建设资金的比值。

3.3 实施规划

实施规划主要包括城市轨道交通建设时序、系统制式选择、线路敷设方式、车辆基地及联络线规划、轨道交通一体化研究及城市轨道交通沿线土地利用规划等内容,是大城市的城市轨道交通向精细化发展的重要保障。

在GB/T 50546—2018《城市轨道交通线网规划标准》中对实施规划的内容提出了具体要求。结合大城市特征和城市轨道交通“精细化”的要求,对大城市的城市轨道交通实施规划提出以下建议。

(1)城市轨道交通建设时序

大城市的城市轨道交通建设时序应结合城市与交通发展的需求提出。同时还应结合城市轨道交通线网规模中的社会经济分析法,对建设时序和规模进行优化。

(2)系统制式

对于大城市的城市轨道交通制式,在普线层面应优先选择城轨;在快线层面,随着高铁客运的不断发展,普通铁路客运功能逐渐弱化,应积极考虑采用铁路制式、利用既有铁路开行快线的可行性。

(3)线路敷设方式

在选择城市轨道交通敷设方式时应重视经济性要求,对于有条件采用高架方式的部分线路,应经过经济性论证后才可变更为地下线。

(4)轨道交通一体化研究

大城市城市轨道交通相比超大、特大城市,其换乘距离敏感性更强,大城市的城市轨道交通一体化水平对客流的影响更为显著。为保障城市轨道交通的服务水平,大城市应结合实际的出行特征,对城市轨道交通自身及与其他交通方式的衔接进行针对性研究。

4 结语

大城市在社会经济、人口、空间、用地及交通出行特征等方面与超大、特大城市存在明显差异,也带来了城市轨道交通线网规划技术的差异性,大城市需要构建“高客流、精细化”的城市轨道交通线网。

现有的城市轨道交通线网规划流程和方法可以用于大城市的轨道交通线网规划,但部分关键技术应结合大城市对城市轨道交通的特殊需求进行优化,优化内容包括:前提研究层面的必要性分析、战略目标制定、服务范围确定以及层次划分;方案研究层面的规模测算、布局模式选择、线网框架构建以及方案比选;实施规划中建设时序制定、系统制式和敷设方式选择及一体化研究。

通过城市轨道交通线网规划关键技术的优化,更好适应大城市城市轨道交通线网规划编制的需求。