数字新世界看清游戏设置与硬件需求

2019-10-30

游戏与硬件之间的关系在玩家日益高涨的需求下互相促进、共同提高。硬件价格越贵,性能越好(图1),游戏体验也就越棒,这一点毋庸置疑。但“只买贵的”是土豪玩家才能做到的,对于非土豪玩家来说,如何能将现有的硬件水平发挥到极致才是物尽其用的最佳选择。

在硬件层面上的合理搭配、超频优化;软件层面的BIOS优化、驱动版本选择、功能设置都是老生常谈的话题。除此之外,了解游戏运行与画面处理的实际需求也很重要,这样可以通过选择最适合的游戏设置来更合理地利用已有平台,也可以根据自己希望的游戏效果来选择最适合的配件。当然,游戏中各种画面设置、游戏特效选项所依赖的硬件机能各不相同,如果能够知晓它们之间的关系,那么调和起游戏与硬件之间的关系就更加游刀有余了。况且对于一名合格的硬核玩家来说,依照自身的机器性能与硬件水平调校游戏的设置选项也是一项基本功。本篇就来介绍一些游戏中最普遍的设置,看看它们如何影响画质,对硬件的需求又如何。

帧率

调节游戏设置的一大目的就是在可接受的画质下得到足够流畅的帧率,也叫帧速,那么帧率是什么?要达到怎样的标准才能叫流畅呢?

我们从显示器上看到的动态游戏画面其实都是一幅幅并不会动的图片组成的,这些图片在短时间内按序展现,由于视觉暂留现象,会让大脑产生错觉,认为其中一些改变了位置的景物是在连续运动的。在这个过程中,每秒播放的图片数量就是帧率。对一般视频来说,帧率只要高于24FPS就会感觉很流畅了,不过游戏有玩家操作和反馈问题,所以只要低于30FPS,玩家就会感觉到有延迟了。

那么是否达到30FPS就足够了呢?也并非如此,首先是平均帧速和最低帧速的问题,因为游戏过程中的场景复杂度与战斗状态一直在变化,所以画面处理速度也持续变化。要想做到完全感觉不到延迟,那么在游戏过程中的最低帧速也不能低于30FPS(图2)。

其次,对于某些有特殊要求的玩家和游戏来说,帧率还需要高于30FPS,甚至多多益善。我们在这里举个最常见的简单例子来帮助理解。比如在高强度射击类游戏,特别是在线游戏中,玩家看到和瞄准的敌人位置已经是1/N秒之前的(N为当时的帧速),经过人脑反应后经过手指和鼠标给游戏下达射击命令也需要毫秒(1/100秒)级别的反应时间,再加上其他延迟因素的影响,如网速(毫秒级)、鼠标键盘信号传输延迟(微秒级)等,这样叠加起来的延迟时间就很可怕了。如果玩家自己也在高速运动,那么每毫秒与敌人的位置差距都是要考虑的,此时显然需要追求最高的帧速,以尽量减少时间损失,获得实时的敌人位置等信息。这也是为什么这些在线游戏常常会显示帧速与网络延迟,让玩家随时可以了解自己的游戏状况。

分辨率

要弄明白分辨率就必须先搞懂什么是像素。像素是构成数码图像的基础单位,是屏幕上一个个拥有自己明确位置和色彩值的小块,通过像素的配合,就可以呈现出各种图像。

屏幕分辨率就是像素數量的一种表达方式。如4K即3840×2160分辨率,指的是水平方向的像素数量为3840,垂直方向的像素数量为21 60,二者相乘即为整个屏幕显示的总像素数量。同一幅图像的分辨率越高,也就是像素越多,看起来也就越精细(图3、图4)。

3D图像也是如此,在目前的显卡中,游戏3D图像被分拆为像素进行处理。理论上讲,一个流处理器或者CUDA核心一次负责一个像素点的处理,所以它们的处理频率(不一定与GPU频率一致)和GPU内的流处理器/CUDA核心总数,就决定了它的像素处理速度,而这一速度理论上讲就是分辨率(每帧图像像素数)×帧速。

从这方面来看,显卡生成一张1024x768分辨率的3D图像只需要配置好786432个像素色彩值和它们的位置就好了,但是生成一张4K画质的图片却要配置8294400个像素,对显卡性能的不同要求可想而知。而且除了像素之外,更精细的画面也需要更多、更精细的材质表面,也就是材质贴图,这些图片数据除了占用计算能力之外,还因为体积较大,需要占用很多的显存容量和显存-GPU信息通道,即所谓的显存带宽(图5、图6)。

当然,现在的显卡和游戏引擎都非常智能,可以根据实际的显示需求判断哪些像素/贴图需要重新计算(图7),哪些需要简单处理,哪些无需改变,所以分辨率×帧速并不能完全代表画面需求和显卡的实际计算能力。

虽然分辨率越高,游戏画面越精细,但它实际呈现在我们眼前的时候,却要受到显示器显示能力的限制。使用低分辨率显示器显示高分辨率画面的时候,效果与显示器相同分辨率的画面相比提升非常有限,有些浪费显卡机能。而在显示器分辨率很高、显卡性能不足的情况下,使用低分辨率游戏画面虽然不会损失画质,但却有锯齿等问题,我们后面会单独来谈。

视距与精深

游戏画面中的玩家视野距离即视距,这个选项控制着游戏将多远的物体进行简化甚至不显示,同样是关系画面精细度的设置。对于沙盒或大场景的游戏来说,这个选项对画面和游戏体验的影响还是相当大的。前面提到,游戏和顯卡为了最大限度地利用硬件机能,对于画面中物体的处理也是有取舍的,远处的画面由于近大远小的透视关系并不需要呈现非常好的细节,玩家根本不会在意一千米开外树上的叶子有没有纹理,所以对远处物体的视觉呈现就会缩水。但随着玩家的移动,远处的物体逐渐变近,呈现更多细节就非常必要了。

很明显,视距开得越大,需要处理的3D场景、物体越多越精细,但和提升分辨率一样,对显卡的显存速度、容量,流处理器/CUDA核心数量、频率的要求也就越高。在实际调节时,根据自己对景物的敏感程度,将视距调整到你能够接受多远的物体突然出现或多远的物体细节弱化的距离就可以了,没必要开到最大。不过快速移动时如果显示反应不够快,就可能有远处凭空出现物体的情况,如果是敌人就更麻烦了,所以赛车、飞行等游戏中还是应该适当增加视距。此外需要随时关注远处细微变化的游戏如生存竞技类网游、射击类游戏的狙击角色等,也需要将视距尽量调大(图8)。

景深是指在空间中可以清楚成像的距离范围。具体来说,当我们的视线聚焦于某一距离的物体上,那么距离相差较大的其他物体将会呈现出模糊的效果(图9)。游戏中的景深效果可以增加真实感和空间感,不过其默认焦点一般在近景上,所以开启景深,远处的物品将会呈现出一种模糊的视觉效果,而近处的物体则会更加清晰,二者的反差对比在人的感官经验上就会产生纵深感,即用二维呈现出更加逼真的三维空间效果。

虽然同样是模糊一部分景物,但景深却与视距不同,反而会增加显卡的工作压力,因为这些看似模糊的景物还是需要实际计算出来,并且增加—次模糊计算。这一功能主要对显卡核心的计算性能有要求,因为不需要处理图像材质,所以对显存带宽、容量的要求没有变化。

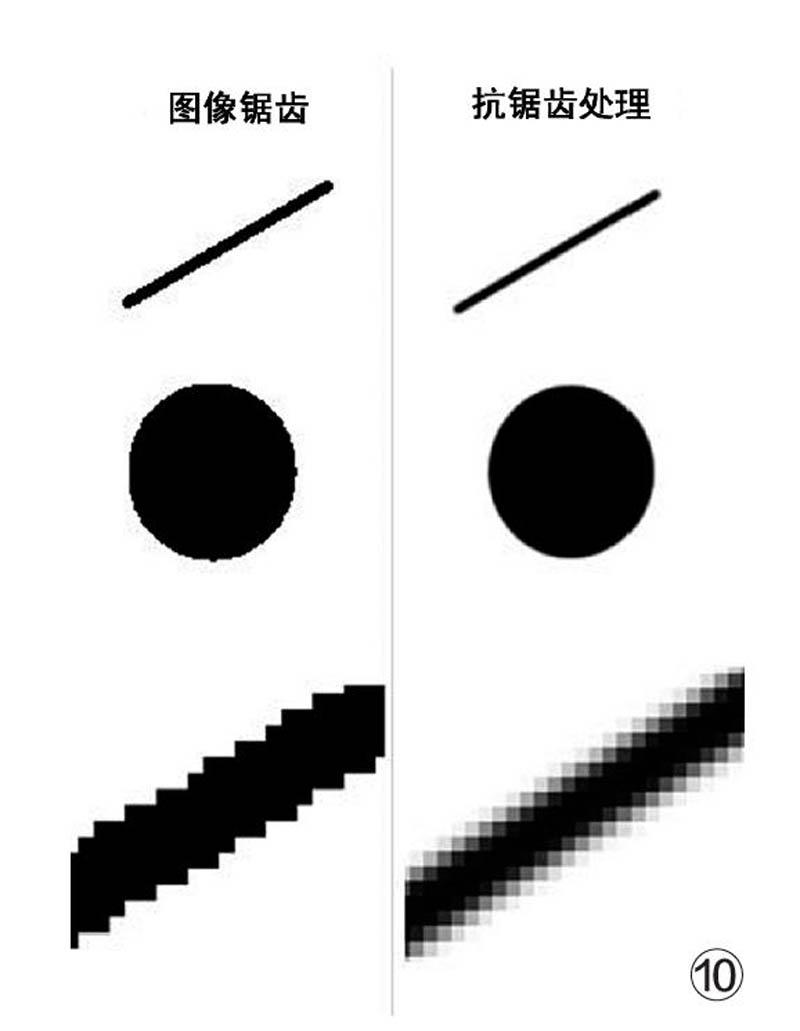

抗锯齿

抗锯齿是消除本应平直或圆滑的图形边缘的凹凸状锯齿。当图像以低分辨率显示,或者无法准确运算出3D图形坐标定位时就会产生锯齿,前者比较容易理解,后者则是因为在3D游戏中,物体的相对位置不停地变化,而用来表现图像的像素数量终究是有限的,所以在某些时候,显示采样时无法让物体边缘精确对准每一个像素,只能按照近似位置来定位,而这就会让显示失真(图10)。举个简单的类比例子就能理解:打开画图软件画一条直线然后放大,因为可以很方便地精确采样,所以会展现出完美的直线,但是画一条斜线再放大,在无法完美采样的比例下,就会明显看到台阶状的像素,这就是因为无法精确定位而产生的锯齿。

锯齿对游戏体验有两种影响:第一,让游戏画面变得不真实,因为真实世界中的视觉是看不到锯齿的;第二,锯齿的频繁闪烁容易加速视疲劳。如今的抗锯齿技术较为成熟,超级采样抗锯齿(SSAA)、多重采样抗锯齿(MSAA)、覆盖采样抗锯齿(CSAA)、深度学习超级采样(DLSS)相继问世,通过针对性的优化设计,目前采用抗锯齿模式比直接提升分辨率更节约资源,处理速度更快,对边缘平滑度的提升效果则毫不逊色。因此使用较新的显卡玩3D游戏时,如果感觉到图像边缘出现锯齿,或者不得不使用低分辨率的话,建议尽量打开抗锯齿功能,可以用较小的代价获得更好的视觉体验和沉浸感。

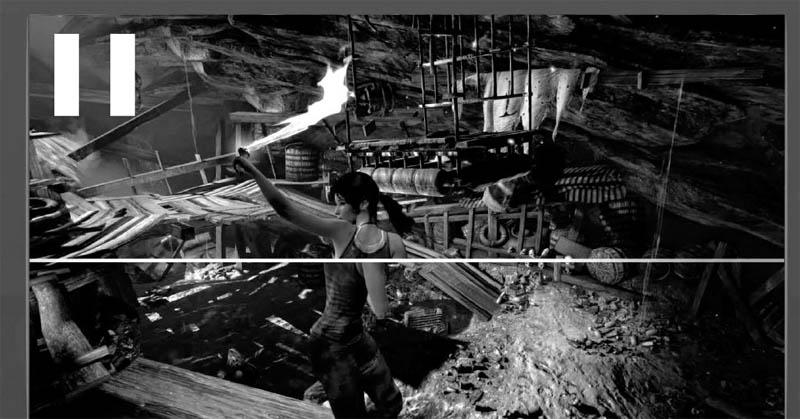

垂直同步

垂直同步是用来避免游戏产生画面撕裂的技术。所谓画面撕裂就是画面所显示的物体会有错位和割裂现象,画面撕裂会时刻提醒玩家游戏是不真实的,很影响游戏的沉浸感和体验感。画面撕裂产生的原因在于游戏画面的显示机制,显卡在输出画面的同时显示器也在显示显卡输出的上一个画面,二者是同步进行的。而显示器显示图画的原理是按照分辨率逐个显示像素,即逐行扫描。那么问题来了,如果显卡输出画面的速度大于显示器显示的速度,就会发生这样的事情:显示器没显示完上一张图片时就要立刻显示下一张图片,即显示器在显示当前画面的下半截时也在显示下一张图片的上半截(图11),这就是我们看到画面里物体错位的原因,也就是画面撕裂。

垂直同步的原理就是显卡要等待显示器将上一个画面显示完毕后才绘制并输出下一个画面,这样就不会在显示器上产生画面堆叠从而出现画面撕裂的现象。但同时又出现一个问题,显卡的工作进度要等待显示器,画面的显示速度被显示器的显示频率,即刷新率给限制住了,如果显示器的刷新率小于显卡处理画面的速度,就会极大地浪费显卡的性能。

举个例子,显示器1秒显示30张画面,即刷新率为30Hz,显卡1秒能产生60张画面,即帧率为60FPS,不开垂直同步画面会撕裂,而开启后游戏的可见帧率就被显示器钳制在30FPS。这还是理想情况,即显卡计算速度远高于显示器的刷新速度,而且生成每帧图像的时间一样,能保证每次都有恰好对应刷新的画面输出。如果显卡一秒钟只能产生40帧画面,而且时间不平衡,其中有些需要1/10秒,有些则仅需要1/100秒,就无法对应显示器输出时间和刷新率,可能造成很关键的图像或者连续多帧图像被抛弃,使得画面明显不连贯,实际帧数也大幅下降,出现卡顿。

当然也有办法应对,那就是建立双重缓;中与三重缓冲。双重缓冲就是在显卡与显示器之间设立两个预备区,显卡绘制输出的画面并不马上给显示器显示,而是放在预备区,也就是缓冲区内等待,显示器显示的图片是从缓冲区拿来的,这样显卡就可以持续用稳定的速度向缓冲区里输出而不必等待反应慢的显示器了。而三重缓冲即缓冲区是使用三个预备区,显卡输出图像1给A缓冲区,输出图像2给B缓冲区,图像3给C缓冲区,此时显示器从A缓冲区拿到图像并显示图像1。下一帧,显卡输出图像4给A缓冲区,输出图像5给B缓冲区,图像6给C缓冲区,此时显示器从B缓冲区拿到图像2并显示图像2。这样,显示器的频率就不会将显卡的频率限制住,帧率也不会因此而卡死,且能够平均分配显示与生成的图片。

在使用高端显卡配合一般显示器(刷新率为60Hz—75Hz)的情况下,开启垂直同步与三重缓冲是很有必要的,这样既消除了画面撕裂,又能保证充足的帧率,对显卡性能的消耗也并不多。目前英伟达和AMD提供的画面防撕裂技术,其实也是采用了类似的方式,不过更加智能,且与显示器的互动更完美。

阴影质量与阴影距离

阴影对于游戲来说是一个提升真实性和空间感不可或缺的元素(图12)。不过阴影质量选项并非设置得越高越好,因为一般情况下游戏中的阴影从关闭/低质量到中等质量,对场景的真实度提升明显,一般也足以让玩家通过影子获得敌方位置等相应信息,而从中等质量到高或超高质量时视觉效果、信息展示能力都没有特别大的提升,但对显卡计算资源的占用却会高很多。

阴影距离是指在多远的距离外就不再呈现阴影,随着玩家的移动,当进入设置距离内阴影会突然出现。如果这一距离设置得太小,阴影出现后会让玩家可见的景物突然出现变化,这样很违和的视觉体验严重影响游戏的真实感和体验的沉浸感,有时候甚至会惊吓到本就紧张的玩家。因为显卡对阴影的绘制会占用大量的计算能力,不在乎阴影,或者不希望影子突然出现的玩家可以关掉阴影与阴影距离,一劳永逸,而对于在意的玩家来说则需要根据自己的显卡性能合理配置。

环境光遮蔽

环境光遮蔽是用来描绘物体和物体相交或靠近时,互相遮挡周围漫反射光线的效果,让多个物体阴影叠加起来的效果更真实、更具有层次感。环境光遮蔽对于提升写实类游戏的画面表现力有着重要的作用,如今年2月上市的末世射击大作《地铁:离去》中拥有大量的光影渲染效果,开启与不开启环境光遮蔽对于这款游戏来说简直就是两种视觉体验(图13)。

由于环境光遮蔽需要对阴影进行更细致的计算与绘制,所以对GPU计算能力乃至显存性能的占用都会明显提高,而这也直接导致帧率的下降。玩家需要根据自身显卡性能和其他特效均衡考虑来对环境光遮蔽进行设置,对中端显卡来说,将其设置为较低,不影响体验即可,而低端显卡则最好关闭这一设置,毕竟它基本上是一种画质优化,并不会影响玩家的观察。

其他

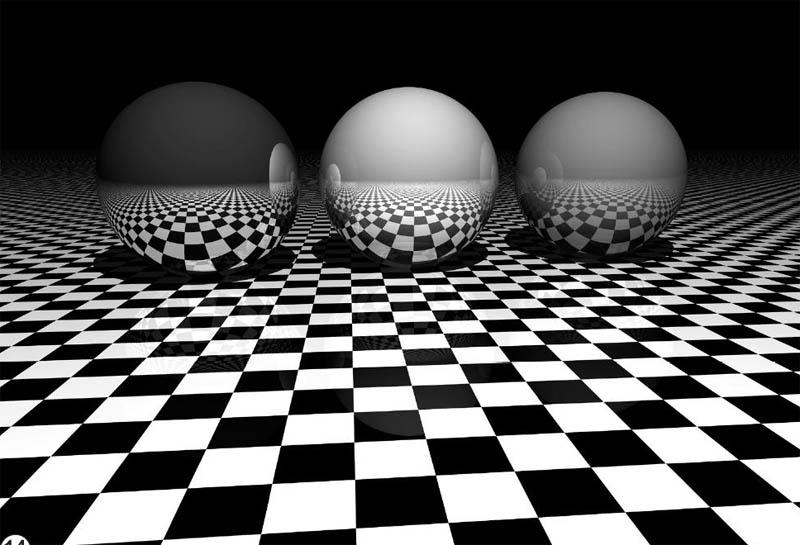

以上的游戏设置与硬件需求主要是目前游戏中最常见的设置和画质调整项目,其实还有一些非常典型的画面特效,但它们或者使用并不广泛,或者是最近才进入游戏领域,也有一些更多跟随其他设置,很少有自己的独立设置项目。其中如粒子特效、水面效果就非常考验GPU的计算能力;而光线追踪(Ray Tracing)技术则是最近才成熟,它通过追踪每一条光线路径,获得最真实的光线反射、散射效果,让画面更真实(图14),但即使在对其进行了优化的GPU上也会消耗掉大量的额外计算能力,开启后会明显影响帧速。

此外还有一些游戏效果不仅对显卡能力提出了要求,也需要CPU、内存的配合,对它们的性能有一定的需求。例如一些支持场景破坏的游戏,如果打开了这一选项,或者因为其他设置影响而提升了相应的效果,那么场景破坏时的物体重新建模、物体碰撞效果和线路等,都需要CPU进行计算。此外一些游戏允许用户自行设置NPC的数量和智力,这些也都需要CPU进行计算处理,设置得越高,对CPU性能的要求越高。对一些仅针对新游戏画面需求升级了较高端显卡的老平台,这方面的设置显然要比较节制才好。

在对游戏设置有了简单的了解之后,大家不妨试一试对自己正在玩的游戏或者之前感觉性能略显不够而放弃的游戏进行—下针对性的调整,看看是否能进一步提升游戏画面、速度,或者让这些心向往之的游戏在自己的平台上流畅地跑起来吧。