商贸流通业跨区域发展问题与对策

2019-10-28童馨王皓白

童馨 王皓白

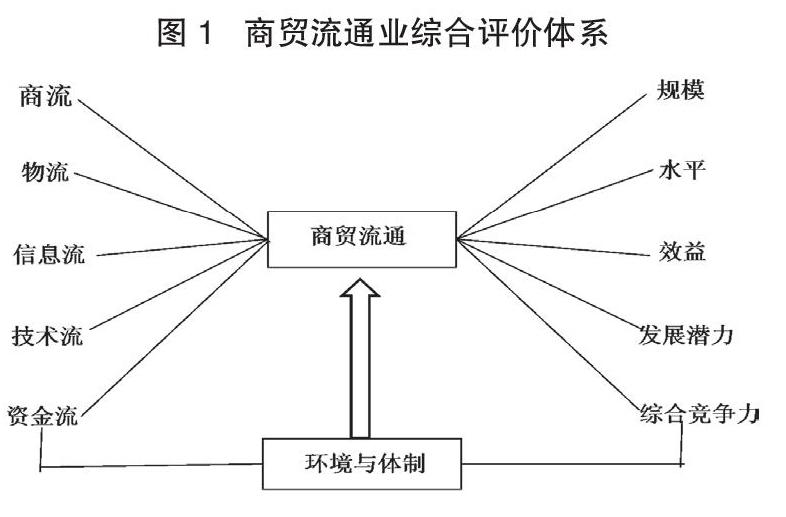

内容摘要:提升流通业品质、实现商贸流通业高质量发展,需要建立跨区域的商贸流通融合体系,从商贸流通业综合评价体系认识,商贸流通业的规模、水平、效益、发展潜力以及企业竞争力都决定于商流、物流、信息流、资金流及技术流的协同联动和综合畅通,能够形成一个高效和富有竞争潜力的商贸发展体系,而影响这些要素畅通的是商贸流通业跨区域发展问题。当前,发展不平衡问题进一步阻碍了商贸流通跨区域进程,本文也试图从商贸流通业跨区域发展视角,探讨环境、体征性因素及市场开放度问题对商贸流通业跨区域发展造成的障碍,并指出促进商贸流通业跨区域发展需要在完善区域交流协作机制、做好流通产业发展布局、增强市场开放度及商贸基础设施建设等方面入手,更好解决跨区域发展的内在外在问题。

关键词:商贸流通 跨区域发展 市场开放度

一个流通规模大及流通效率高的商贸流通业发展是该地区市场成熟的表现,而一个地区市场的繁荣也有赖于商贸流通的发达程度,二者相互依存。要发挥商贸流通业对区域经济发展的支撑力量,需要建立和完善地区经济环境与各参与要素搭配有序的商贸流通体系。随着商贸流通步入“精细化”时代,跨区域协同和区域一体化发展已成为推动商贸流通现代化的内在要求,只有消除地区壁垒和分割,改变区域流通思维,才能拓展商贸流通的深度与广度,形成全国“一盘棋”的大流通格局。

从商贸流通业综合评价体系认识跨区域发展的必要性

商贸流通与跨区域合作是不可分的关系,没有这种合作,就没有商贸流通体系的建立,而没有这种体系的支撑,也就没有现代商贸流通业发展。从商贸流通业综合评价体系认识,商贸流通业跨区域合作是区域一体化的核心,也是商贸流通业综合能力提高的关键,如图1分析,跨区域发展是必要的,也是必然的。

商贸流通水平的高低重点体现在商流、物流、资金流、技术流、信息流等各环节的协同联动。商品流是商贸流通的中心,也是整个商贸流通业中最活跃的要素,通过商品流通可以拉动地区消费,消除市场、资源分布带来的差异,促进地区产业结构合理化布局,从而带动整个地区协调发展;也可以激活技术、资金、信息等要素的跨区域流动,提升整个商贸流通业发展水平,因此商贸流通业的发展状况也主要依据商品流通的状况。2017年全国批发业总额63.02万亿元,社会消费品零售总额达到36.62万亿元,比1978年增长了200多倍,可以看出商品流通活跃经济发展的支柱作用。但商品流通到底经营状况如何,需要考虑规模化、管理水平,最终衡量的是流通效益,高的流通效益必然是规模化效应、管理水平现代化及所带来的低运行成本。当然,有科学的经营理念和运营模式,但局限于狭小的市场范围而不能达到规模化发展,这样的商贸流通业永远显现不出发展潜力和高竞争力,因此区域一体化或跨区域发展成为促进商贸流通发展的前提条件,而跨区域发展问题背后又有着深层次的环境体制制约。商品流通是整个商贸流通业发展的枝干,自1978年以来,我国流通领域率先完成市场化改革、流通体制改革,重点推进产业一体化、区域经济一体化发展,加强城乡市场体系建设,这一切在消除商品流动限制及实现商品流与区域化、规模化、体制环境相互促进联动发展方面,发挥了重大作用,其关键在于区域经济一体化改革。

物流是商品流的支腿,商贸流通业发展离不开现代化物流业发展。自2009年以来,我国物流业一直保持在10%左右的增速,运行成本回落、效率提升,随着物流基础设施的发展,公路运输逐渐取代铁路运输占据物流主导。在传统商贸流通产业与信息化、电子商务深度融合情况下,利用网上商贸信息和商务平台的建设,现代商贸业与现代物流协作,正在打造一个跨区域的全国一体化的物流创新模式,在仓储、采购、运输、订单等环节管理上实现互联互通、资源共享,货源、车源和物流服务得以高效匹配,降低了交易成本,也加快了第三方物流发展。技术与信息随实体商品跨城乡、跨地区间的贸易流动,其外溢效应会带动地区技术性进步。资金流通如同商贸流通的“血液”,在跨地区协同发展中,其环节复杂程度及網络发达程度都会对商贸流通效益产生影响。商流、物流、信息、技术的协同联动,逐渐形成一个高效率的、富有竞争潜力的商贸发展体系,贯穿其中的是跨区域发展的一体化进程。以都市功能核心集聚区向周边商贸辐射乃至形成更大规模的跨区域商贸联合,需要打通区域合作的各个环节。在原有体制约束下,商贸壁垒或地区分割会使这些要素流动被切割成孤立的单元,造成商贸流通“流动”不起来。没有了商品流畅通,也就没有了物流、信息流、技术流、资金流的互动畅通;反过来,商品流通获得不了物流、信息流、技术流、资金流协同顺畅的有效支持,商贸流通综合能力就得不到体现,无形中在流通环节中会加大流通成本,降低流通效率。以2017年分地区网上零售额数据分析,比较北部地区北京(6823.6亿)与内蒙古(242.1亿)的差距,其物流、信息流分割也是导致差距拉大的重要因素,因此需要重点布局全国性、跨区域性的现代市场商贸、物流、信息集群,它是发展现代商贸流通业的必然选择。

发展不平衡阻碍跨区域商贸流通业发展

(一)理念的体制性障碍影响跨区域商贸流通业发展

商贸流通发展重在各参与要素“流动”的活跃和通畅,如果各区域性发展只是专注于本地商贸流通业发展而对于其他地区商贸流通业进行排斥,这将造成市场分割而使区域间商贸流通受阻。事实上商贸流通作为独立存在的产业链,其链接的每一个环节都是紧密相连的,在运行上每一个环节都要表现出它的活跃性,各要素无空间限制的扩展和通畅流动,在一个或多个地区集聚发展,继而扩散至其它区域,达到区域经济一体化协调发展。但通常大多数地区在制定商贸流通业发展规划及政策解决方案时,只是着眼于本地区的狭小范围,很少从跨区域思维上考虑,且更多关注城市集聚区及商业网点,这种理念的滞后,必然削弱商贸流通的深度与广度。另一方面,各地区体制上的行政壁垒造成商贸流通领域被分割成孤立的单元,商品可以流动,但物流需要增加更多环节和成本,或者资金运转周期被拉长,信息阻隔,这些因素都会变成政策上的歧视和不公平对待,导致流通效率低、成本高,严重制约流通产业的发展。

(二)地域差距拉大阻碍跨区域商贸流通业发展

我国城乡经济发展不平衡现象由来已久,城乡商貿分割严重,流通体系不完善,城乡商贸统筹发展认识不足,农村基层商贸组织功能发展不受重视,这些导致我国农村商贸流通业发展滞后,区域规模效应显现不出来,并且城乡之间流通体系和流通产业水平有差距逐渐拉大的趋势。以电子商务发展为例,近年来我国农村电子商务保持着30%以上的发展增速,但与城市比较,占比仍不及1/5,城乡信息基础设施差距明显,只会使城乡之间的数字鸿沟越来越大,从而导致城乡之间流通产业水平差距越来越大。

地区差距是制约跨区域商贸流通业发展的又一因素。目前东中西部地区商贸流通业差距明显,“东强西弱”格局一直没有改变,东部发达地区商贸流通体系完善,资源结构搭配合理,消费能力较强,带动商贸流通业发展较快。而中部地区虽然商贸流通业增速较快,但资源结构搭配不合理,商贸流通体系不健全,市场化与开放化程度不够,导致商贸流通业发展动力不足,其商贸流通产业发展与东部地区差距明显。西部内陆地区城市人口少,商贸流通发展内动力不足,虽然拥有丰富的能源资源,总体上不能把这种优势转化成产业结构优势,转化成商贸流通业发展优势。从表1中可以看出,商贸流通业最发达地区大多集中于东部市场化程度较高地区,并且城市中心功能较强,集群效应明显,而中西部地区还没有完全形成集群化的跨区域经济带,东西地区差距大。以上海与青海的2017年零售业总额对比,之间相差多达80倍以上,而即使以同一区域经济带比较,差距也非常明显,如北部地区北京与内蒙古比较,零售业贸易额之间相差有20倍,而中南部地区广东与海南比较,之间也相差有60多倍,商贸流通业发展地区差异显著。

(三)市场开放化与区域协调程度影响跨区域商贸流通业发展

商贸流通与区域经济发展紧密相关,二者是共生共存关系。区域经济的发展离不开市场开放化,它必须形成一个跨区域的全国整体性市场网络乃至全球性市场体系,才能使生产要素和资源合理配置;除此外,从生产到消费的各个环节的协调程度也非常重要,一个市场成熟度高的区域发展必然是将经济链中的各环节整合成高度一体化。商贸流通业作为经济链条中的一环,其自身也需要市场开放与区域协调的系统化,城乡以及地区间商贸流通业发展差距的存在,受制于市场开放化与区域协调程度。当流通网络不完善、基础设施不发达及区域间不能高效协同时,城乡和区域之间流通业就达不到均衡发展。以分地区网上零售额数据分析(见表2),东部地区的广东与中西部地区的青海网上零售额相差50多倍,即使同一经济带的北京与内蒙古相比较,其间差距也在30倍左右,市场环境及开放化程度对商贸流通业发展的影响显而易见。当今商贸流通业正在向自动化、信息化、标准化转型,电子商务引领交易方式创新,从而改变商贸流通模式,而电子商务发展状况反映出市场开放程度高低,商贸流通业现代转型依赖电子商务的技术应用,同时需要区域协调的流通组织创新。

促进商贸流通业跨区域发展的对策

深化流通体制改革构建完善的区域交流协作机制。流通体制是商贸流通业发展壮大的“催化剂”,要营造公平、公正的市场环境并能使商品和要素自由流动。一个健康的商贸流通业体系建立离不开流通体制的政策性支持,它需要在强化区域交流协作机制上构建起跨区域的现代市场体系。政府应消除区域行政壁垒,重点在于打破区域市场分割状况,通过体制性变革减少跨区域的相关行政审批环节、行政性税费及行政审批权,从政策上消除地区歧视,从而更好提高流通效率,降低流通成本。政府还要加强商贸流通跨区域协调机制建设,鼓励地区间商贸交流互通,促进商贸流通区域协作联动,以中心城市为流通节点,使物流、信息流、资金流多要素流通辐射周边城乡区域,特别在物流配送中应尽可能减少不必要中间环节, 提升物流运行效率,保障商品顺畅流通。

以区域融合为基础做好流通产业发展布局。以区域融合为基础,进行流通产业整体发展布局。通常城市是发展布局的流通节点,是商流、物流、资金流和信息流高度汇集地,因此要以城市流通节点为商流核心,带动物流、信息流和资金流的汇聚,最大限度发挥城市集聚、辐射的功能,形成联结东西、贯穿南北、辐射内外、高效畅通的全国一体化流通网络。并通过城市辐射功能平衡区域与城乡商贸流通差别,在流通网点布局、城市节点规划、零售业改造升级方面实施一体化战略部署,重点是发挥主要功能区作用,在一些区域中心城市建立相互连接的主干流通网络,最终形成高效畅通的全国一体化流通网络,提升资源共享和市场相互开放的联动效应。

增强市场开放度以信息流促动区域商贸流通合作。商贸流通业跨区域交流合作离不开市场开放度,只有完善的市场开放体系,才能催生健康的商贸流通业发展,而检验市场开放度的就是信息畅通。信息畅通是现代流通业发展的重要保证,要实现信息畅通就必须使信息流能够通达每一个商贸流通网络,它既是参与商贸流通发展的重要生产要素,也是促进跨区域合作的重要依托。随着物联网、互联网、云计算、移动通信等信息技术在商贸流通领域的应用,信息资源共享和利用效率提高,必然推动市场向更开放的方向发展,而高开放度市场借助于信息技术的“翅膀”,又必然提高商贸流通业组织化程度和商贸流通经营模式创新,其中电子商务在促进业态结构多元化及减少流通成本上将发挥越来越重要作用;特别在商贸流通最倚重的物流业发展方面,物流业与信息技术紧密结合,确保在高效率、低成本状态下实现商品顺畅流通。由此看来,信息流促进市场开放度提高,反过来市场的不断开放将会消减地区差距,达到地区之间发展上的互补与平衡,从而更好构建起一个互联互通、均衡发展的全国商贸流通体系。当前突出的工作就是要加快商贸企业信息管理技术的改造升级,特别要建立商贸流通信息平台,加强信息硬件基础设施建设,并且使各地区信息平台融合成全国性统一大平台,促进商贸流通跨区域联接。

以商贸基础设施建设为先导促进商贸流通业地区融合。商贸设施建设是发展现代商贸流通业的基础性要件,农村地区流通业之所以发展缓慢,就是与缺乏健全的商贸配套的市场设施有关,导致发展规模小,新业态发展不起来;而制约我国东西部商贸流通业发展不平衡的因素也是与交通运输体系完善问题有关,交通运输基础设施问题已成为中西部商贸流通业发展的瓶颈。我国城乡之间应建立四通八达的路网布局,中部地区应发挥国家交通运输的枢纽作用,加快交通运输体系建设,通过对中西部地区交通体系的建设,构建起多方位、开放性及网络化的商贸流通市场体系,实现城乡和跨区域的商贸流通业融合发展。

参考文献:

1周日星.商贸流通业统计监测评价体系研究[M].中国市场出版社,2006

2.陈运财.商贸流通业发展、城市规模与经济增长[J].商业经济研究,2018(14)

3.邹剑峰.商贸流通与区域经济发展的关系及影响路径[J].商业经济研究,2018(20)

4.王涛.我国区域商贸流通的发展效率及其影响因素研究[J].商业经济研究,2016(20)

5.忻红.城乡一体化商贸流通体系建设问题研究[M].人民出版社,2014

6.张永山.城乡市场分割与商贸流通统筹模式选择[J].商业经济研究,2018(18)

7.解鹏程.技术创新、信息化水平与商贸流通业发展[J].商业经济研究,2017(14)