一辈子与卫星打交道的航天“大总师”

2019-10-28胡喆

胡喆

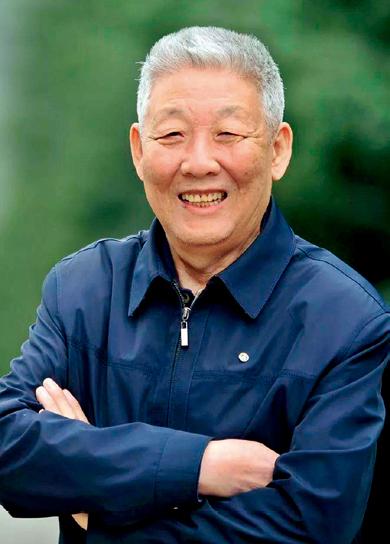

他被称为中国航天的“大总师”,从“东方红一号”到“嫦娥一号”,从“风云气象卫星”到“北斗导航卫星”,背后都有他主持负责的身影;翻开他的人生履历,就如同阅读一部新中国航天事业的发展史……

获得过“两弹一星”功勋奖章、国家最高科学技术奖和“全国优秀共产党员”“改革先锋”等称号的他,在新中国成立70周年之际,又荣获“共和国勋章”。他,就是我国人造卫星技术和深空探测技术的开创者之一、中国航天科技集团有限公司原高级技术顾问孙家栋院士。

航天是一项非常复杂的系统工程,每项工程由卫星、火箭、发射场、测控通信、应用等数个系统构成,每个系统都有自己的总设计师或总指挥,孙家栋则被大家尊称为“大总师”。

一次发射中,卫星在转运途中不慎发生了轻微碰撞,试验队员们一下子慌了神,谁也不敢保证这会不会对发射造成影响。

接到紧急报告后,孙家栋当天就从北京赶到了西昌,一下飞机就直奔卫星试验厂房。了解清楚现场情况后,当时已经快80岁的他马上钻到了卫星底下,对着卫星的受创部位仔细研究起来。

“搞航天工程,没有好坏,只有成败。要保成功,就必须发扬严格、谨慎、细致、务实的作风。”孙家栋总是这样告诫年轻人。

如今已经90岁的孙家栋,与卫星打了一辈子交道。曾经有人问孙家栋:“航天精神里哪一条最重要?”“热爱。”他不假思索,“如果你不热爱,就谈不上奋斗、奉献、严谨、协作、负责、创新……”几十年来,正是凭着这个信念,尽管从事着充满风险的航天事业,但孙家栋从来没有被困难吓倒,反而愈挫愈勇。

20世纪70年代,孙家栋带领团队研制我国第一颗返回式遥感卫星,发射时出现了意外。震惊过后,孙家栋带着大伙儿在天寒地冻中把大片的沙漠翻了一尺多深,拿筛子把炸碎的火箭卫星残骸筛出来,最终找到了失败的原因。一年后,一颗新的卫星腾空而起。

2019年1月,“嫦娥四号”探测器成功实现人类首次月球背面软着陆,开启了全新的月球背面探索之旅。时针拨回15年前,当国家启动“嫦娥一号”探月工程时,已经75岁的孙家栋毅然接下了首任探月工程总设计师的重担。

在“嫦娥一号”顺利完成环绕月球的那一刻,航天飞行指挥控制中心里,大家全部从座位上站起来,欢呼雀跃、拥抱握手。而孙家栋却走到了一个僻静的角落,悄悄地背过身子,掏出手绢在偷偷擦眼泪。

近年来,孙家栋特别强调要坚持自主創新:“在一穷二白的时候,我们没有专家可以依靠,没有技术可以借鉴,我们只能自力更生、自主创新。今天搞航天的年轻人更要有自主创新的理念,要掌握核心技术的话语权。”