高寒草甸草原景观格局动态演变及其驱动机制

2019-10-24张起鹏张志刚顾洪亮

张起鹏,王 建,张志刚,顾洪亮

1 南京师范大学, 南京 210023 2 甘肃民族师范学院, 合作 747000

青藏高原高寒草甸处在气候变化的敏感区和生态环境脆弱带,在长期的自然选择和适应过程中,成为高寒区域最重要的生命支持系统,发挥着“生态屏障”、“草地畜牧业基地”等重要功能[1],然而,气候变化和人类活动的干扰极易使其脆弱的生态环境失衡,往往造成景观的逆向演替。

景观是由自然、半自然和人工生态系统的部分或全部空间镶嵌所构成的地表综合体[2],景观功能通过景观格局以及镶嵌在景观结构中的生态系统过程进行体现[3]。通过大量的空间度量指标,景观格局研究被广泛应用于景观结构特点的研究中[4- 5],景观格局在演变过程中会受到来自景观内部、外部的多种作用力,它们可导致景观中各类资源的改变和景观结构的重组[6]。对于高寒草甸景观格局变化的驱动力存在着区域差异,恶劣的区域气候变化背景下的超载过牧是藏北高原[7- 8]和黄河源区[9- 10]主要驱动力;水分条件成为峻河流域[11]和甘南玛曲[12]高寒草甸景观演变的主要驱动力;气候变化对可可西里景观分布具有重要影响[13];地形因子是限制疏勒河源区高寒草甸植被分布变化的主要因子[14]等。因此,对不同区域的高寒草甸景观格局演变进行研究,能够进一步了解其演变的复杂性及其驱动力的地域独特性。

合作市位于青藏高原的东北边缘地带,域内高寒草甸广泛分布,是黄河上游区重要的生态屏障,在维护黄河流域水资源和生态安全方面具有十分重要的作用[15- 16],该区高寒草甸主要以亚高山草甸和灌丛草甸为优势类型,是当地畜牧业经济发展的基础。近年来,在自然因素和人类活动共同作用下,该区景观发生了很大的变化,特别是1998年建市以来,随着人们生活水平的提高,对草原开发利用能力水平亦进一步加强,逐渐形成了草原开发利用和草原保护之间的矛盾。研究该区景观的演变能够揭示高寒草甸草原在干扰因素作用下的景观格局变化规律,对掌控区域景观行为,制定合理的景观生态管理对策,提高人们的生活质量与水平和维护民族地区的稳定具有十分重要意义。基于此,本文以合作市为研究区,利用景观格局指数和Logistic回归分析等方法对高寒草甸景观格局的演变及其驱动力进行分析,以期为区域可持续发展策略的制定提供科学依据和理论支撑。

1 研究区概况

研究区位于甘南藏族自治州北部州府所在地合作市(33°06′30″—35°32′35″N, 100°44′45″—104°45′30″E),地处青藏高原和黄土高原的交汇过渡地带,黄河重要的水源补给生态功能区。全市辖6个乡4个街道办事处,即佐盖多玛乡、佐盖曼玛乡、卡加道乡、卡加曼乡、勒秀乡、那吾乡、通钦街道、当周街道、坚木克尔街道、伊合昂街道,总人口9.33×104人,总面积2670 km2,高原大陆性季风气候特征明显,冷季漫长,年均气温零下0.5—3.5℃,极端最高气温28℃,极端最低气温-24℃。年均降水量545 mm,年蒸发量1222 mm,平均无霜期48天,属典型的高寒区域。植被条件良好,以牧业为主,草场以亚高寒草甸和灌丛草甸为优势类型。土壤主要为高山草甸土和亚高山草甸土。市域地形复杂,地势高亢,自东北向西南倾斜,东北部为山原夷平面草甸区,包括佐盖多玛、佐盖曼玛和卡加道3乡,海拔高度在3000—4000 m之间,此区地势平坦,植被优良,是良好的天然牧场;西南部是低山山区,包括卡加曼、那吾和勒秀乡3乡,此区山川相间,山势平缓,农田、草地交织,部分山体阴坡有森林分布,农、牧、林业均有发展。

2 研究数据与方法

2.1 数据来源与处理

为了更加准确的研究景观格局动态演变特征,遥感影像尽量选择无云且植被生长较好的7、8、9月份。另外考虑到遥感影像的质量和易获取性,最终选取景号为LT51310362000265BJC00、LT51310362009209IKR00和LC81310362016229LGN00的TM数据(分辨率为30 m),LT5是TM,LC8是OLI数据,采集时间分别为2000年、2009年和2016年,数据来源网站http://www.gscloud.cn(表1)。图像预处理主要包括辐射校正、地面控制点几何校正及影像裁剪。以2016年7月15日Landsat OLI为基准影像,对研究所使用的影像进行几何校正,总误差控制在1个像元内;最后利用合作市政区边界矢量图对影像进行裁剪。所有的空间数据的投影参考系统都统一使用横轴墨卡托投影,参考椭球体为WGS84。

为制定适用于合作市的景观分类系统,综合考虑遥感数据、研究区土地利用现状和历史调查资料情况后,参照《全国土地利用分类》(试行)[17]划分景观类型,将研究区高寒草甸景观类型划分为林地Forest(有林地Forest land、其他林地Other woodland、灌木林地Shrub land)、草地Grassland(灌丛草甸Shrub meadow、其他草甸Other meadow)、耕地Farmland(水浇地Irrigable land和旱地Dry land)、水域Water body、建设用地/裸地Built/bare areas 共5大类9小类(表2)。该功能分区能够较好的区分出研究区景观单元,每个景观单元具有相近的景观格局影响因素,而对于数据的搜集与应用,更具有便利性。

利用ENVI5.1软件选择能较好表现植被信息的5、4、3波段组合对2000—2016年的3期遥感影像实施了最大似然法监督分类[18- 19],完成对不同时期合作市景观类型的解译,然后在ENVI 5.1中,通过混淆矩阵,用已知的地物类型建立感兴趣区域,对分类结果进行验证,总体精度、Kappa系数等分类精度指标评价。结果表明,3期影像总体精度均高于85%,经实地考察、高分辨率影像及历史资料的对比验证后,对数据进行修正,分类总体精度达到90%以上,提取景观图及相应的景观属性数据。

研究中验证数据来源于实地调查及搜集、查阅的相关资料,气象、人口和国民经济等数据来源于甘南州统计年鉴、合作市统计年鉴和《数说甘南60年》。

2.2 研究方法

2.2.1景观格局动态分析

基于研究区3期景观类型空间数据库,利用ArcGIS 10.2软件对各景观面积、空间分布及其面积比例变化进行分析。

采用单一土地利用类型动态度和综合土地利用变化率来分析研究区不同时段内某种景观类型变化的剧烈程度,其计算公式如下[20- 22]:

式中,K为单一土地利用类型动态度(%),Ua、Ub分别为研究初期、研究末期某一土地利用类型的数量(hm2),T为研究时间长(a)。

对景观格局的分析主要从景观水平和斑块类型两个水平上进行。在景观水平上选取的指数有斑块数量(NP,Number of patches)、最大斑块指数(LPI,Largest patch index)、总边缘长度(TE,Total edge)、边缘密度(ED,Edge density)、Simpson多样性指数(SIDI,Simpson′s diversity index)、聚集指数(AI,Aggregation index)、蔓延度指数(CONTAG,Contagion)和景观分离度指数(DIVISION,Landscape division index);斑块类型水平上选取的指数有斑块密度(PD,Patch density)、边缘密度(ED)、平均斑块面积(AREA_MN,Patch area distribution)、聚集指数(AI)、斑块内聚力指数(COHESION,Patch cohesion index)和最大斑块指数(LPI),所有指数计算在景观格局分析软件Fragstats 4.2中完成。

2.2.2景观格局驱动机制分析

研究区的景观格局驱动机制主要从自然驱动力和人文驱动力两个方面来分析。

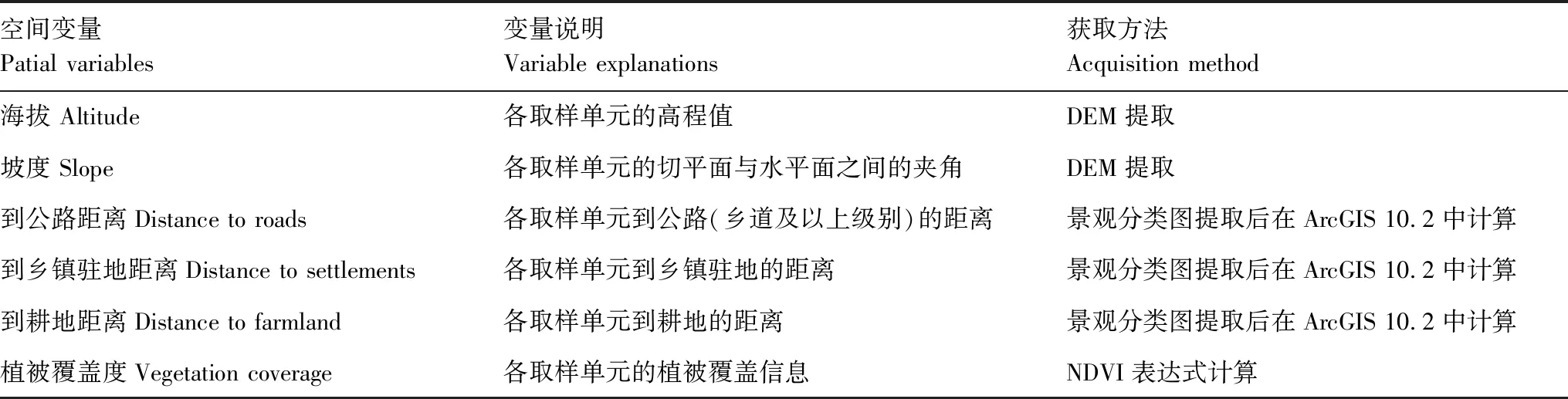

Logistic回归分析适用于二元数据的建模,能确定各因素的重要性,且包含空间信息[23- 24],本文运用Logistic回归模型对景观格局演变的自然驱动机制进行分析。由景观演变分析可知,研究区以草地景观为主且变化明显,同时,该区亦是典型的纯牧业县,草地畜牧业在国民经济发展中占主导地位,因此,以草地类型斑块的变化作为因变量。遵循景观自然驱动因子的全面性、可获取性、相关性和区域差异性为主的原则,结合已有学者的研究成果,选取了高寒草甸景观格局演变有较大联系的指标作为自变量进行数据统计与分析。自然驱动因子体系中(表3),海拔和坡度因子通过数字高程模型,利用ArcGIS 10.2的空间分析模块进行数据提取;到公路的距离、到乡镇驻地距离和到耕地距离则利用景观分类图提取主要道路和乡镇级别居民点后再在ArcGIS 10.2中计算获得;植被覆盖度由归一化植被指数计算获得;最后,将每个驱动因子矢量图全部转化为分辨率为30 m的栅格图。

表3 草地景观变化自然驱动因子分析指标体系

自然驱动机制分析主要从一级分类的草地景观及其二级分类的灌丛草甸、其他草甸两个尺度的景观演变情况进行分析。Logistic回归模型的应用过程中,在保证抽样数量足够多,使数据具有统计性,且避免数据的空间自相关的基础上,本文选用随机抽样方法在研究区选取了10000个观测点进行分析。首先,利用ArcGIS 10.2软件提取景观二级分类下的灌丛草甸和其他草甸斑块,并由斑块合并获得一级分类下的草地类型斑块;然后,通过空间分析功能,将2000、2009和2016年3期草地斑块的解译栅格图分别进行叠加,获得草地类型斑块两个阶段的变化图(2000—2009年和2009—2016年),将获得的变化图与随机点数据进行叠加处理,提取不同时期草地景观变化图的样本值作为因变量的值(草地景观发生变化的以编码“1”表示,没有发生变化的以编码“0”表示)。同样,提取所有自然驱动因子栅格图上10000个样本值作为自变量的值。为了去除量纲对分析结果的影响,将ArcGIS中提取出来所有因变量和自变量数据经过标准化处理后再导入到SPSS统计分析软件中,通过Logistic的回归模型,采用正向逐步回归方法对研究区草地景观格局演变的相关驱动因子进行分析和诊断,筛选出对其变化有显著影响的因素,进而分析其驱动机制,该研究中使用Hesmer-Lemeshow检验。利用同样的方法完成对二级分类中的灌丛草甸和其他草甸景观演变的驱动因子分析。

作为一个高原地区的县级市,研究区社会经济条件的内部差异可能很大程度都是被自然条件所影响。社会经济因子获取的最小级别为乡镇级别,而社会经济数据在乡镇内部是没有自变量差异的。考虑到样本量与地理位置匹配问题,本文以定性分析方法对人文驱动力进行分析。

3 结果与分析

3.1 高寒草甸景观类型变化特征

对合作市3个时期的遥感影像景观分类结果研究表明,研究区2000、2009年和2016年的主要景观类型是林地(有林地、灌木林地、其他林地)和草甸(灌丛草甸、其他草甸),面积所占比例持续维持在80%以上,耕地(水浇地和旱地)面积所占比例维持在15%左右,建设用地/裸地和水域面积很小,均未超过2%(图1)。各景观类型空间分布特征明显,有林地主要分布在南部、北部山区及合作市郊且状态很稳定;灌木林与其他林地主要分布于有林地周围,但空间波动较大;灌丛草甸空间分布较为稳定,但分布面积有所减少;其他草甸分布范围最广且面积有逐渐增大趋势;建设用地/裸地和耕地主要分布于山谷低地,且存在状态稳定;水域主要集中在沟谷和低地区域但面积递减明显。

图1 合作市2000、2009和2016年景观分类结果示意图Fig.1 Landscape classification map of the Hezuo City in 2000,2009 and 2016

根据表4,统计9类景观面积发现:2000年至2016年间,景观类型面积变化特征明显:其他林地和灌木林地的缩减致使林地总面积减少1.88×104hm2;灌丛草甸面积减少2.477×104hm2,而其他草甸面积增加了3.506×104hm2,使草甸总面积增大;耕地面积略有增加,其中旱地面积增加明显;建设用地/裸地持续小幅递增;水域面积呈持续递减趋势。

表4 合作市2000—2016年景观类型面积变化/104hm2

根据单一土地利用类型动态度和综合土地利用动态度公式计算结果显示(图2):2000年以来研究区其他草甸、旱地和建设用地/裸地景观类型的面积持续增加,并且年变化速率加快。灌木林地、灌丛草甸和水域景观类型的面积持续减少,其中,灌木林地和水域面积减少速率加快,灌丛草甸面积减少速率减缓,2000—2009年,每年发生各类型景观转化面积约为0.474×104hm2,2009—2016年约为0.875×104hm2。整个研究区景观面积年变化率呈增大趋势,2000—2009年景观面积年变化率为1.118%,2009—2016年增加到2.067%。研究时段内,每年发生转化的景观面积平均约为0.691×104hm2。

图2 合作市不同时期土地利用动态度Fig.2 The Land use dynamic index of Hezuo City from 2000 to 2016 FL: 有林地 Forest land; OW: 其他林地 Other woodland; SL: 灌木林地 Shrub land; SM: 灌丛草甸 Shrub meadow; OM: 其他草甸 Other meadow; IL: 水浇地 Irrigable land; DL: 旱地 Dry land; WB: 水域 Water body; CL: 建设用地/裸地 Built/bare areas

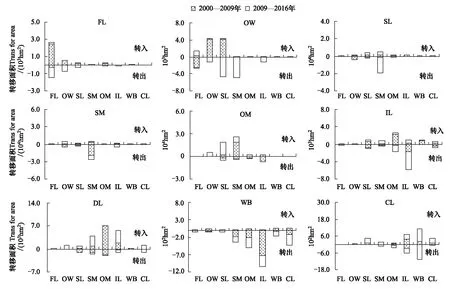

整体上,研究时段内5大类景观地物的转移变化量不大,但各小类景观地物的转换现象很明显。根据研究区不同时段内转移面积矩阵可知(图3):有林地主要由其他林地和灌木林地转入,净转入量为 4.763×103hm2,其中,2000—2009年其他林地转入量最为明显,面积为2.425×103hm2,有林地2009—2016年向其他林地和灌木林地转出较多,分别为1.140×103hm2和0.758×103hm2;其他林地主要由2000—2009年的灌木林地和灌丛草甸转入,共8.327×103hm2,而在2009—2016年其他林地主要向灌丛草甸和其他草甸转出,共转出9.404×103hm2;灌木林地面积的减少主要发生在2009—2016年,其中向其他草甸转出面积为1.745×104hm2;灌丛草甸面积持续减少并主要向其他草甸转化,在2000—2009年转到其他草甸面积达1.913×104hm2;研究时段内,其他草甸面积持续增加,主要由灌木林地和灌丛草甸转入,但在2000—2009年曾有0.703×104hm2转化成旱地。

水浇地面积波动较大,2000—2009年面积增加显著,主要原因是由于其他草甸和水体转化成耕地,面积分别为2.309×103hm2和0.736×103hm2,在此过程中亦有1.765×103hm2转化成旱地。2009—2016年水浇地面积减少,主要向旱地和其他草甸转出,转出面积分别为3.998×103hm2和1.378×103hm2;2000—2009年时段内的其他草甸和水浇地转入以及2009—2016年时段内3.276×103hm2的灌丛草甸和水浇地的转入致使旱地景观面积持续增长,由旱地转出面积较少,主要包括2000—2009年转向其他草甸以及2009—2016年转向建设用地/裸地,面积分别为1.774×103hm2和0.900×103hm2;水域面积在研究时段内持续减少,并未有明显的景观类型向其转化,2000—2009年主要向水浇地、灌丛草甸和其他草甸转移,其中灌丛草甸和其他草甸面积分别为1.922×102hm2和2.019×102hm2,2009—2016年主要向建设用地/裸地、水浇地和其他草甸转出,面积分别为3.313×102hm2、3.114×102hm2和2.995×102hm2;建设用地/裸地持续缓慢增长,2000—2009年共有5.655×102hm2的耕地转成建设用地/裸地,2009—2016年除1.2526×103hm2的耕地和水体转化成建设用地/裸地外,亦有3.242×102hm2的灌木林地转化成建设用地/裸地。建设用地/裸地转出主要向耕地和其他草甸转化。

图3 合作市不同时期各景观类型转移面积堆积图Fig.3 The stacked plot of landscape types in Hezuo City from 2000—2016

3.2 景观层次上格局分析

研究区景观多样性指数的变化,能够表现出景观受到干扰强弱,表5为2000—2016年期间合作市景观水平上的景观指数变化,可以看出研究区的景观格局发生了明显变化,9类景观斑块的数量(NP)由2000年是9.315×104个增加到2016年的9.935×104个,最大斑块面积(LPI)都出现在其他草甸景观类型中,其所占面积的比例由2000年的7.503%增加到2016年的29.376%,说明草甸景观类型为优势类型,并且其他草甸正在不断的得到整合,异质性减弱。

表5 2000—2016年间合作市景观水平指标特征

NP: 斑块数量 Number of patches; LPI: 最大斑块指数 Largest patch index; TE: 总边缘长度Total edge; ED: 边缘密度 Edge density; SIDI: Simpson多样性指数 Simpson′s diversity index; AI:聚集指数 Aggregation index; CONTAG: 蔓延度指数 Contagion; DIVISION: 景观分离度指数 Landscape division index

Simpson多样性指数(SIDI)由0.696增加到0.751后减少为0.682,所呈现的波动反映出景观整体性在2009年破碎化较为严重,然后斑块得到一定的整合,景观复杂性先增大后减少。总边缘长度(TE)和边缘密度(ED)的变化亦说明在2000—2016年过程中景观破碎化程度一度加强,而2009—2016年过程中破碎化程度减弱。蔓延度指数(CONTTAG)的变化,也反映出研究区2000—2009年斑块破碎化程度增加,使得整个景观的连通度减小,2009—2016年这种状态得到一定改善。景观分离度(DIVISION)的变化则表明景观破碎性变化不剧烈,且整体趋向于整合。

3.3 斑块类型层次上的格局变化

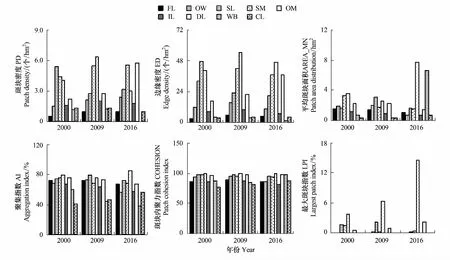

图4 研究区景观斑块水平指数变化Fig.4 Changes of patch type level indices in Hezuo City from 2000 to 2016

研究区各景观类型斑块密度、聚集度和面积分布不均衡,差异明显(图4)。从研究区斑块的总体变化特征来看,研究时段内有林地、其他林地和耕地斑块密度(PD)和边缘密度(ED)增大,平均斑块面积(AREA_MN)和聚集指数(AI)减小,表明它们的斑块数量不断增加,聚集程度不断减少,破碎化程度上升,而灌木林地、灌丛草甸建设用地和水域斑块密度和边缘密度趋于减小,平均斑块面积和聚集指数趋于增大,表明景观类型中由分散趋向于集中,斑块空间分布散落性减少,小斑块得到整合,景观趋向于大型化和集中化,斑块之间的连接性有所增强,破碎程度降低。

其他草甸、旱地和建设用地/裸地内聚力指数(COHESION)值增大,在分布上趋向集聚,自然连通度得到提高,灌丛草甸变化趋势与之相反,水浇地斑块的自然连通度最差,水域的自然连通度提高的最为明显。最大斑块指数(LPI)是对景观优势度的度量,反映景观中多大比例的景观面积是由该斑块的最大斑块组成的,从LPI的动态特征来看,有林地、其他草甸、旱地和建设用地/裸地的最大斑块指数不断增大,其中其他草甸增长趋势十分明显,其他林地和灌木林地最大斑块指数明显减少,优势度减弱。

3.4 景观格局演变的驱动机制

3.4.1自然驱动力分析

2000—2009年间,在草地景观及其二级分类灌丛草甸、其他草甸演变的Logistic回归模型中,“HL检验”指标中sig.值分别为0.075、0.625和0.450,大于0.05,故统计结果不显著,检验通过,模型的拟合效果较好,模型预测正确率分别为70.2%、75.8%和71.1%,模型较为稳定;2009—2016年间,“HL检验”指标中sig.值分别为0.235、0.550和0.632,大于0.05,统计结果不显著,通过检验,模型的拟合效果较好,模型预测正确率分别为67.4%、71.1%和74.8%,模型较为稳定,相关估计结果见表6。

表6 合作市草地景观变化驱动因子模型估计结果

2000—2016年间,自然驱动因子中海拔与坡度对草地景观及其二级分类灌丛草甸和其他草甸演变的影响较为显著,植被覆盖度因子对一级分类草地景观演变存在显著影响,而距离因子对二级分类的灌丛草甸和其他草甸演变的影响较为显著。

2000—2009年间,草地景观的坡度、植被覆盖度、海拔和到乡镇驻地距离因子进入模型,回归系数分别为0.141、-0.094、-0.082和0.028,坡度和到乡镇驻地距离系数为正,表明坡度越大对草地变化的影响越大,到乡镇驻地距离越远草地的转化概率越大,植被覆盖度和海拔系数为负,说明植被覆盖度越低草地的转化概率越大,海拔越低草地的转化概率越大,由Wald统计量可知,坡度对草地变化的贡献量最大,贡献率为98.922;灌丛草甸景观的自然驱动因子进入模型的有坡度、海拔、到乡镇驻地距离和到公路距离,回归系数分别为0.082、-0.104、0.027和0.031,表明坡度越大对灌丛草甸变化的影响越大,到乡镇驻地距离和到公路距离越远灌丛草甸的转化概率越大,海拔系数为负,说明海拔越低灌丛草甸的转化概率越大,由Wald统计量可知,坡度对灌丛草甸的变化贡献量最大,贡献率为29.502;到耕地的距离和海拔因子对其他草甸景观的影响较为显著,回归系数分别为-0.094和0.075,表明到耕地的距离越近,海拔越高,其他草甸景观的转化概率越大,由Wald统计量可知,到耕地的距离对其他草甸的变化贡献量最大,贡献率为87.137。

图5 不同年份实施的生态环境保护政策和草原生态治理工程Fig.5 Ecological environmental protection policies and grassland ecological management projects implemental in different years

2009—2016年间,草地景观演变的植被覆盖度、海拔和坡度因子进入模型,回归系数分别为-0.078、-0.085和0.030,表明植被覆盖度越低,海拔越低的区域草地转化概率越大,坡度越大的区域草地转化成其他景观类型概率越大。由Wald统计量可知,该时段植被覆盖度对草地变化的贡献量最大,贡献率为62.314;灌丛草甸景观演变的海拔、坡度及到公路的距离因子进入模型,回归系数分别为0.038、0.043和0.028,表明海拔越高,坡度越大,到公路的距离越远的区域灌丛草甸转化成其他景观类型概率越大,由Wald统计量可知,该时段海拔因子对草地变化的贡献量最大,贡献率为17.029;其他草甸景观演变的坡度、海拔和到耕地的距离进入模型,回归系数分别为-0.258、0.174和-0.077,表明坡度越小,到耕地的距离越近的区域其他草甸转换概率越大,由Wald统计量可知,该时段坡度因子对其他草甸变化的贡献量最大,贡献率为231.483。

3.4.2人文驱动力分析

人文因素不仅包括人类活动的干扰,还包括政策、经济等因素,随着经济的发展,人类活动的扰动对景观格局的稳定产生了影响。合理的管理政策有助于整合区域景观,缓解植被退化态势。由于历史原因,研究区低山区草地、灌木林地和疏林地基本被开垦为耕地,受高寒气候的影响,耕地不仅产量低,而且这种盲目的开垦也破坏草原的水源涵养功能,加剧了水土流失。2000年以来,其他草甸斑块面积持续增加,有林地的稳定出现等现象得益于研究区实施了多项生态环境保护政策和草原生态治理工程(图5),在植被天然生态功能修复方面取得明显成效,促进了植被的修复。

研究区土地资源利用上已形成了以牧为主的结构,放牧对草原生态及景观形成了重要影响,也是对草原生物多样性最重要的干扰机制之一,牧业产值由2000年的0.21×108元增长到2016年的1.743×108元,农牧民人均纯收入亦连年递增[25]。据测算,全市天然草地理论载畜量为38.9×104个羊单位,而实际饲养量为58.1×104个羊单位,超载约19.2×104个羊单位,超载率达33%[26],有72.4%的草地出现了不同程度的退化[27]。虽然高寒草甸景观面积在研究区占绝对优势,但在发展畜牧业的同时,往往会对草地带来压力,草原斑块化、毒杂草滋生、草地生产力下降及水土流失等问题不容忽视。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文以甘南藏族自治州合作市为研究对象,基于多时期遥感影像以及相关相关政策、经济数据经济数据,分析了2000—2016年的景观格局演变特征,并利用了定性和定量的方法对景观演变的驱动机制进行了探讨,主要结论如下:

(1)研究区主要景观类型是林地(有林地、灌木林地、其他林地)和草甸(灌丛草甸、其他草甸),面积所占比例始终维持在80%以上,耕地(水浇地和旱地)面积所占比例维持在15%左右,建设用地/裸地和水域面积很小,均未超过2%。在研究时段内,林地总体分布比较稳定,其他林地和灌木林地的缩减致使林地总面积减少1.88×104hm2;草甸分布范围最广,灌丛草甸面积减少2.477×104hm2,而其他草甸面积增加了3.506×104hm2,使草甸总面积增大;建设用地/裸地和耕地主要分布于山谷低地,耕地面积略有增加,其中,旱地面积增加明显;建设用地/裸地持续小幅递增;水域主要集中在沟谷和低地区域,水域面积呈持续递减趋势。

(2)整个研究区景观面积年变化率呈增大趋势,2000—2009年景观面积年变化率为1.118%,2009—2016年增加到2.067%,研究时段内,每年发生转化的景观面积约为0.691×104hm2。整体上,5大类景观地物的转移变化量不大,但各小类景观地物的转换现象很明显。林地与草甸相互转入、转出为其主要的转换现象;耕地面积的增加主要来源于草甸的转化;建设用地/裸地持续缓慢增长,主要源于耕地和水体的转化;水域面积在研究时段内持续减少,但并未发现有明显的景观类型向其转化。

(3)在景观层次上,2000—2016年期间研究区的景观格局发生了明显变化,景观复杂性与破碎化呈现先增大后减少的现象,高寒草甸景观得到不断的整合,异质性减弱。在斑块层次上,各景观类型指数变化不一,差异明显。有林地、其他林地和耕地破碎化程度上升,但有林地和耕地的最大斑块指数不断增大。灌木林地、草甸、旱地、建设用地/裸地和水域由分散趋向于集聚,景观趋向于大型化和集中化,破碎程度降低。

(4)研究时段内,自然驱动因子海拔与坡度对草地景观及其二级分类灌丛草甸和其他草甸演变的驱动较为明显,植被覆盖度因子对草地景观演变影响显著,而距离因子较多出现在二级分类的景观中。不同驱动因子对景观演变的贡献量大小不一;畜牧业生产过程是高寒草甸景观格局变化的主要经济驱动因子,对草原生态及景观演替起到了加速推动作用,政策因素在保护和修复高寒草甸生态系统上起到了至关重要作用。

4.2 讨论

采用同一日期或更近日期的遥感影像,在不同植被生长期对研究区进行完整的实地调查能够获得较好的分类结果[28],分类精度亦对数据的精确性存在一定的影响。本研究中存在其他林地由于树种类别较为复杂,分类精度较低的问题;受“异物同谱”的影响,部分植树造林区域在分类过程中被分为草甸,建设用地/裸地归纳为一类等问题影响了总体分类精度,相关问题会在下一步研究中得到较好的处理。

草地景观格局的演变始终受到自然和人文因素的影响,通过Logistic回归模型对研究区景观格局演变的自然驱动力进行定量分析,草地景观类型变化在各个阶段具有不同的驱动因素。总体来讲,在特定阶段草地景观与其二级分类灌丛草甸和其他草甸景观的驱动因素具有密切关联,如海拔与坡度对不同级别的景观都具有显著影响,同时,由于景观级别的区分,灌丛草甸和其他草甸景观的类型自然驱动因子也具有独特性,如距离因子成为其演变的主要因子。畜牧业生产过程对草原生态及景观演变起到了加速推动作用,政策因素直接和间接的在保护和修复高寒草甸生态系统上起到了重要作用。

景观格局演变是一个具有阶段性、多样性以及复杂性的动态过程,不同景观类型在演变过程中具有不同的驱动因子,而不同类型的驱动因子对景观格局演变的作用强度也各有不同,并且在不同的时间或空间尺度上,各种因子的作用方式亦存在较大的差异。本文仅选取研究区主要景观类型草地进行分析,并且在驱动因子的选取上,也受限于数据的可获取性与可量化性,致使本文景观格局演变的驱动指标评价体系不够完善,如何更全面的构建景观驱动模型并且简化评价体系,有待进一步研究。