董源《龙宿郊民图》的生成与合法性身份的建构

2019-10-24巩秦羽

◇ 巩秦羽

一

当我们面对流传至今,甚至已在美术史上占有重要一席之地的艺术品时,首先要思考的问题是什么?若以古代书画为例,显然,作品的真伪性,也即作品的“合法性”身份必然成为研究者首要解决的问题之一,而且这一问题的答案直接决定了该作品能否在后续研究中进行新的知识生产。然而当研究者真正要对这一作品进行“合法性”身份探源时却不得不面临这样一个困境:鉴于时间久远,或“同期文献”中相关记载的凤毛麟角,我们很难对作品的这一合法性身份作出相当客观的判断。也即围绕作品的“真实性”这一问题在相当大的程度上成为我们探究古代艺术作品时的一个似乎难以逾越的瓶颈。对于中国古代书画的鉴藏,我们自身形成了一套更多近乎形而上层面且极具主观维度的方法—“望气说”。朱万章认为:“所谓的望气,就是当我们打开一幅画的时候,这幅画整体所表现出来的时代气息,而这种望气往往是说不出具体原因的,比如我们打开一幅画之后马上就能知道这幅画是宋朝的,还是明朝的,还是清朝。这就是长期在脑海里形成的一些经验性的东西。”〔1〕朱万章对于“望气”的阐释,提供了两个层面的认知视角:一是“说不出具体原因的”,也即很难用现代语言来进行客观、具体、系统的阐释解读,而一旦无法用“科学化”的语言来释读,必然与具有“现代性”或“现代精神”的人文学科相悖,那么“望气”—这种知识生产的“有效性”—就值得我们警惕并重新进行反思和检讨。2012年,中西方学者围绕大都会博物馆藏《溪岸图》真伪的争议景观无疑是对传统书画鉴定方法“望气说”所进行的最直接有效的检讨之一。二是“脑海里形成的经验性的东西”。所谓“经验性的”,即对于古代书画作品的认知并非是“先验”带来的,而是后天积淀、建构生成的。换言之,认知系统是研究主体通过对“真迹”—合法性作品—在量的积累上又进行层层解码后所建构的一整套认知模式和判断系统。显然,这一“经验性”是依据“真迹”文本而生成的。然而当我们把问题再深入推进,进一步追问“经验性”建构所依据的“真迹”文本时,新的问题便油然而生:是谁又赋予了这一“真迹”文本的合法性呢?耐人寻味的是,当我们对这一问题进行解读后,必然又会生出一个新的问题,层层上溯、追问,似乎成为一个永远不能跳脱的“修昔底德陷阱”。

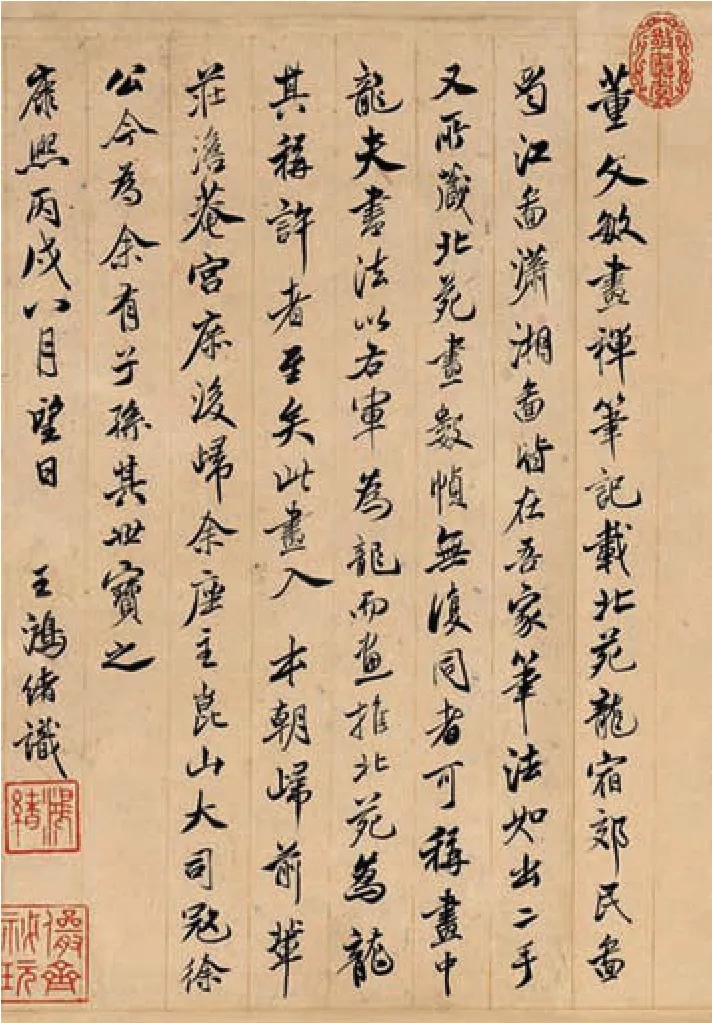

图1 [五代]董源 龙宿郊民图(局部) 156cm×160cm 绢本设色 台北故宫博物院藏

那么,接下来的问题便是:作为研究主体如何才能跳脱“修昔底德陷阱”的控制?从方法论的角度而言,跳脱“修昔底德陷阱”的过程即是一种研究路径的展开,通过层层上推,追本溯源,一直到达作品产生的“原境”〔2〕,至此才能豁然释疑。然而,如此的研究思路只能是一种“理想化”的状态,在真实的研究过程中由于文本的匮乏、历史话语的遮蔽等诸种原因使得“回到原境”这一方法可能仅仅存在于理论的逻辑推演之中,难以直抵历史真实的彼岸。值得检讨的是:既然我们无法“回到原境”,换言之,我们难臻历史之本源,那么历史研究的意义和价值何在?在笔者看来,历史研究真正的价值或意义就存在于这一“求真”的过程中,也即“过程”呈现“意义”和“价值”,因为历史的结果已然存在,我们无法改变,但是通过不断检讨“何以存在”来抵达“原境”—历史之真—的过程不仅能够让我们发现“存在”被不断建构的历史,更能在这一过程中使得研究主体自身的存在被“释放”〔3〕,如同本文讨论的对象—董源的《龙宿郊民图》,是图之真伪并非笔者要着重探讨,笔者更加关注的是“《龙宿郊民图》”何以在文本与图像的共生关系中成为“《龙宿郊民图》”,并建构了自身的合法性?

二

研究者可以根据《龙宿郊民图》上的印章来粗略建构它的流传经历,或曾进入皇室收藏,或成为私人藏家的把玩之物,历经多重时空转换,现在我们所知它藏于台北故宫博物院。《龙宿郊民图》的历史流传过程笔者虽未曾进行详细考证,但以是图现存的方式而言,却值得注意,因为不管是皇室收藏私家收藏,其本质而言都是属于私密空间,然而现存的地方—台北故宫博物院—是现代社会制度下的公共空间,是图的收藏从私密空间到公共空间又给作品本身带来一种怎样的认知景观?只是,在具体讨论该画作之前,不妨先思考以下的问题:

现代艺术博物馆的展览模式,会对我们的观看艺术品的认知方式产生怎样的影响?艺术博物馆作为现代化的产物,其致力于对纷杂无序的历史遗存进行整理,将其纳入具有内在逻辑的叙事表述。它的功能性使得当我们面对被其展览的作品时,要意识到,出于展览设计的必要性,展览的名称、资料图录的编写、装置构建等,都已经对我们的观看路径预先设置了某种文化视觉机制的影响或规训。举个例子,我们去参观展览时,在进入展厅之前,是否会下意识地考虑,哪里是进入展览的入口?在观展的过程中,是否会根据展览的单元模块顺序进行参观?在目光接触作品之前,是否会先阅读墙壁上单元的介绍或者是作品旁边的文字资料?最后,我们是否会对博物馆展出的陈列物提出质疑?正如董源的《龙宿郊民图》,它难道已经被确定为董源的画作了吗?何以官方会如此向观众介绍?总之,以上这些我们在观展中看似是自发性的举动,是带有某种预设的强制性的,它隐含着一种权力意志的操控,这种操控成为观展人无意识的准则,并想当然地将他们的思考逻辑限定在它规划的那个框架之中。

展览模式限定的观看方式,对群众的认知影响远远不止于此。以绘画作品为例,展览的情境和氛围所建立的是图载本身,它是作为一个独立的、自主的、自我封闭的东西在陈列。也就是现代美学所说的“审美距离”。在这种博物馆的观看模式中,主体和对象之间形成一种独白式的相互交流。这种方式虽成就了我们纯净的审美视觉,但却丢掉了图载本身在历史情境之中丰富的历史质感。博物馆对图载的展出方式从某种文化建制上构建了我们对图载的一种观看与认知方式。我们因此需要对”美术史原物“的概念进行反思,对美术馆藏品直觉上的完整性提出质疑。只有保持这种反思和质疑的警惕性,才能更大程度上发挥藏品作为历史材料的潜在意义,才能更好地回归事物本身。带着上述的这些思考,我们开始正式进入董源的《龙宿郊民图》。

三

907年唐朝覆亡,五代十国成为中国历史上一段政治割据的混乱时期。董源(934—约962,史上一作“董元”)正是处于这个时段的一位南方画家,其曾供职于南唐,时任北苑副使。在古代“中国”,政治上的分裂一般都伴随着艺术上的离析,由此观其一生,他都处于政治与艺术的变迁之中。董源历史文本和自述性文件相当匮乏,在美术史学界,至今对其身份到底是“董源”抑或“董元”尚未有统一的论定。这也隐喻了笔者下面将要“读”的这幅作品—董源的《龙宿郊民图》(即《笼袖骄民图》)的命运,它历史存在的依据是什么?它自身历史的真实性来源于哪里?

被认为是董源创作的山水画轴《龙宿郊民图》(立轴,绢本,水墨小青绿设色,尺寸为156cm×160cm)现藏于台北故宫博物院。这幅作品是由四幅小绢拼成的大幅画轴。它虽具有宋代宫廷的收藏印记,但因其原作无任何款识,导致这幅作品的图名如同它的作者一样是被“后代文人”所不断重构出来的—存在即争议。

图2 董源《龙宿郊民图》(局部)

图3 董源《龙宿郊民图》(局部)

图4 董源《龙宿郊民图》(局部)

首先,这样一幅充满不确定性因素的作品在其被编码的过程中,是被判定为董源哪个时期的作品呢?关于董源的画法,第一个参与建构的是北宋的郭若虚(生卒年不详),其绘画史著作《图画见闻志》曾载:“善画山水,水墨类王维,着色如李思训。”〔4〕后来学者谢稚柳先生也曾对董源的作品梳理过时间上的先后,据悉“《溪岸图》是前期的风貌,此后是《龙宿郊民图》,而《潇湘》等三图则为后期的变体”〔5〕。《龙宿郊民图》属于青绿山水的范畴,这着色一路的画法是对唐代装饰风写实画的继承,与董氏“平淡天真多,唐无此品”〔6〕的典型风格确有一些距离。因此,从这些文献中推断其为董源前期作品尚有一定可信度。

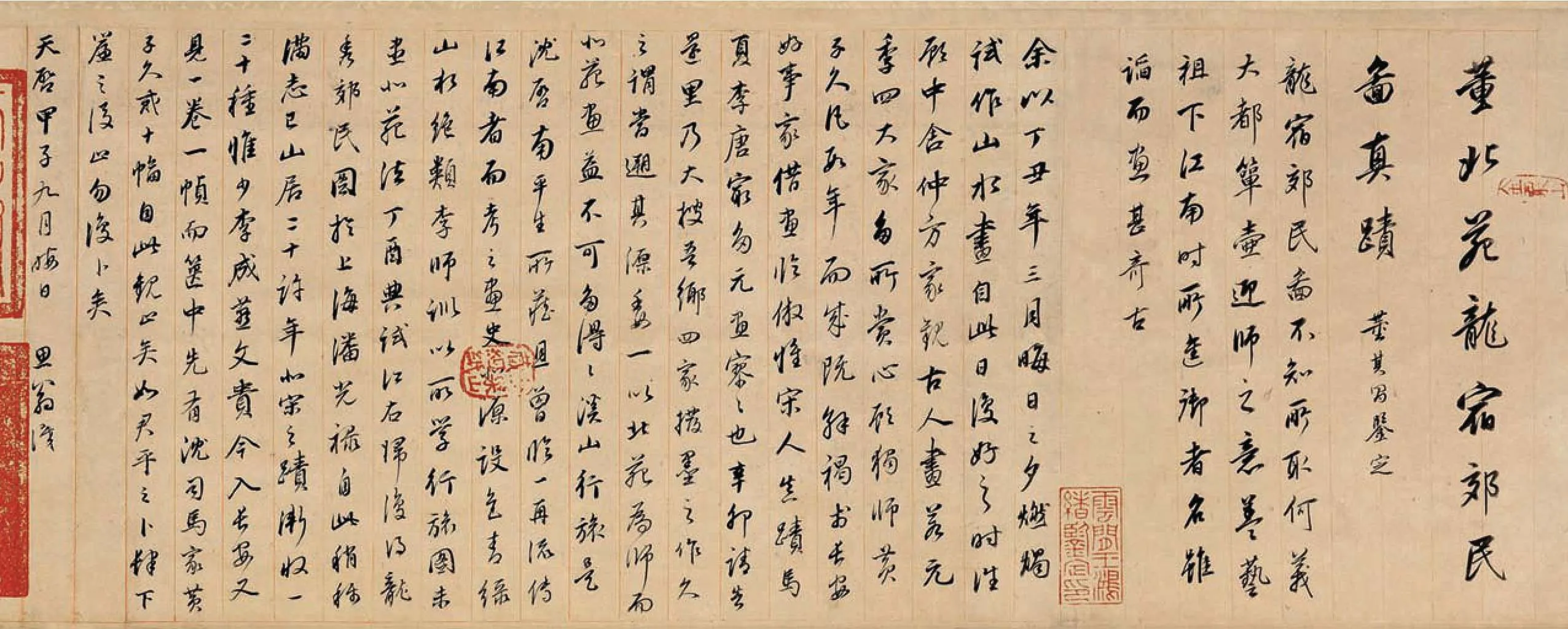

其次,从画面的构图形式来看(非原作的图载),这幅作品是典型的“江南体”传统式构图。从总体绘画技法来看,该画广泛运用长披麻皴、主峰山脉挟小石的结构形式、横点叶树等,这些技法在日后逐渐成为元、明、清山水画中的基本造型程式。回归画作的整体画面内容:此图以山为主,右侧的山体占据画面的大半,山顶且有矾头。山下水面空阔,河流与山体相互缠绕,自然蜿蜒曲折。各风景由此分割出自己的空间,给予画面富有延伸意味的层次感。近景是平直的滩州、树木。岸边有一艘船,一人撑杆立于船头,两人位于船尾面向岸边,其中一人与岸上之人似有交谈(图1)。中景山陵圆润柔和的轮廓帮我们打开了具有江南风景特色的视线—这里对于山体“披麻皴”的运用是董源特有的模仿南方山石质地的代码。细看之下,左面下侧河流两艘船上各有一连串的小人儿,他们身着不同色彩的服装(以青、红为主),手拉着手作歌舞状(图2)。依次向上,右侧岸边有一干人群,他们零星分布,或是相互作揖,或是席地而坐,一派郊野的欢乐景象(图3)。左侧上部的小桥上依稀有行人两三个,他们有的背着包袱,有的挑着担子,步履匆匆。联想屋舍和山麓间的点点彩灯(图4),这表现的应该是傍晚的景象。整幅画轴笔墨苍润有致,清秀葱郁,虚实相映,水墨之间还流溢着浮翠之色,具有很高的绘画艺术及史料研究价值。也正是图中这些看似简单的再现性的物象,给这幅作品蒙上了一层面纱,引起了之后的争议。

关于这幅画作的命名,晚明书画鉴藏家詹景凤在其所撰的《东图玄览编》有所记载:“此图无款识,亦无前代明贤题字,相传为董源《龙绣交鸣图》,图名亦不知所谓。”〔7〕这大概是现存最早对此记录的典籍文献了,但其描述却语焉不详。现被广泛统称的《龙宿郊民图》在这里亦被称为《龙绣交鸣图》,至于为何会出现这样的同音不同字的叫法,笔者在后面将展开详述。

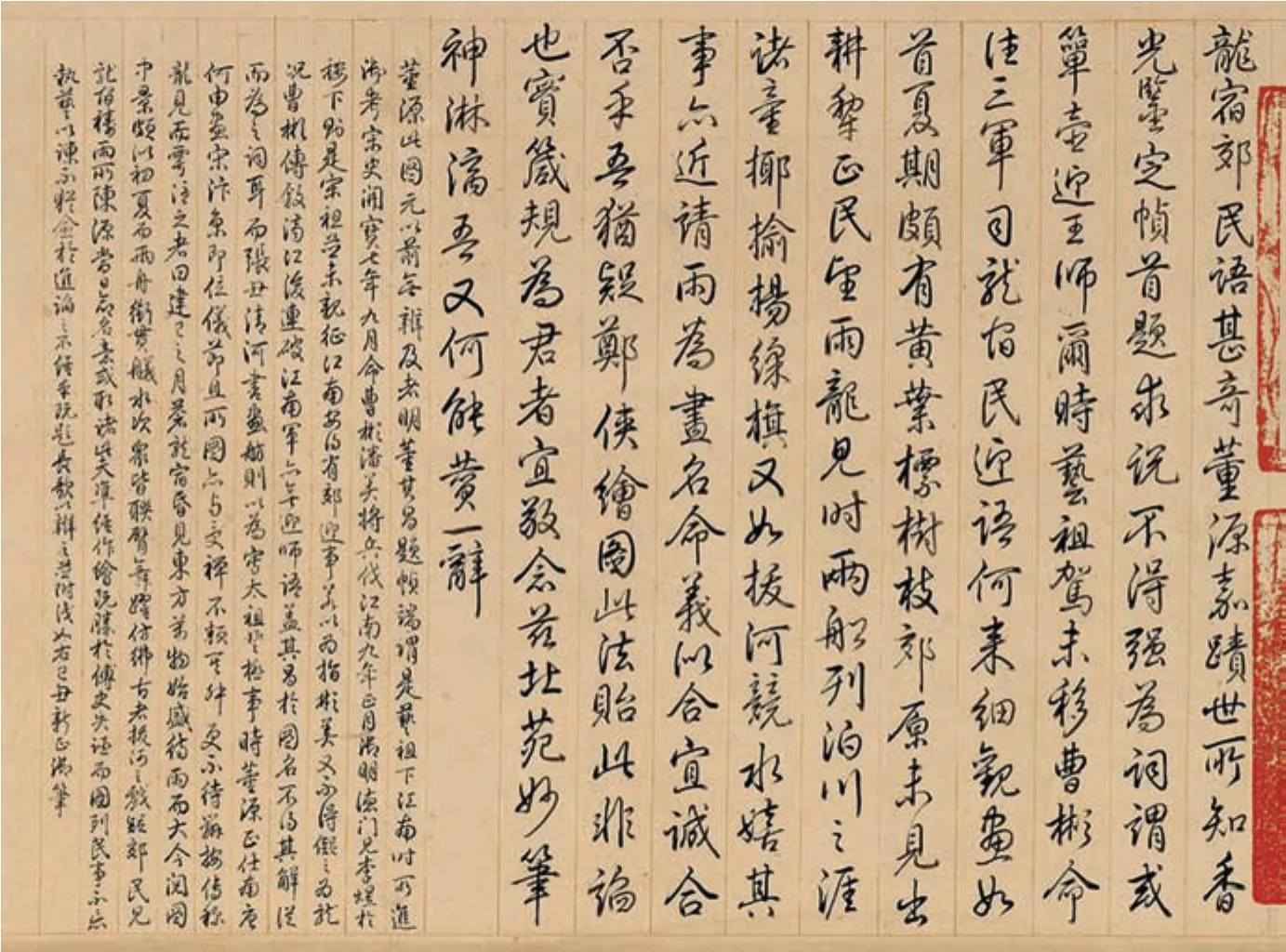

历史文献的表述具有局限性,那画作本身有没有给我们提供什么信息?清初文人王鸿绪在该画诗塘的最左侧题跋:“董文敏(其昌)《画禅(室)笔记》载:北苑《龙宿郊民图》《蜀江图》《潇湘图》,皆在吾家,笔法如出二手。”(图5)由此可知,明代的书画大家、鉴赏家董其昌(1555—1636)曾收藏过该幅图卷。谈及董源,不可忽略的一人物就是董其昌,任道斌先生曾说:“董其昌酷爱动董源之作,一生竭力搜求,共得四幅,为《潇湘图》《龙宿郊民图》《夏山图》《秋江行旅图》。此外又有半幅《溪山行旅图》,传为董源作品,但非真迹。董其昌于上述四幅董源墨迹甚为珍秘,取其堂名‘四源堂’以贮之。”〔8〕按任道斌先生的理解,可以说,由于董源历史叙述性资料的缺乏,这些流传至晚明的卷轴画或收藏品也在塑造着“董源”的概念。

董其昌在该画诗塘中有所记:“丁酉(1597,万历二十五年)典试江右归,复得《龙秀郊民图》(注:应为‘宿’,此系董其昌笔误)于上海潘光禄,自此稍称满志。”(图1.6)寥寥数字,记述了明末万历二十五年(1597)冬天,董其昌从海上潘光禄那里得到《龙宿郊民图》的过程。那董其昌对这幅图是如何定义的呢?据记,“董北苑《龙宿郊民图》真迹,董其昌鉴定。《龙宿郊民图》,不知所取何义?大都箪壶迎师之意,盖宋艺祖(注:指宋太祖赵匡胤)下江南时所进御者。名虽謟,而画甚奇古”。(图6)大致意为,经董其昌鉴定,该画为董源真迹,但对该作的命名,董其昌在最后也说了,存有可疑之处,就是在这种疑虑中,这幅画作被定名了。

图5 董源《龙宿郊民图》之王鸿绪题跋

图6 董源《龙宿郊民图》之董其昌题跋

图7 董源《龙宿郊民图》之乾隆题跋

颇有意思的是,明末崇祯八年(1635),董其昌还在董源的《夏山图》图卷上也记述了其获得《龙宿郊民图》的过程,内容为:“上海潘光禄有《龙秀(宿)郊民图》,其妇翁莫云卿所遗,并以售余,余意满矣。”从中可知这幅画作曾是潘光禄岳丈、董其昌前辈好友莫是龙的藏品,最后辗转到了董其昌的手中,这里面就存有一个复杂的人物关系网待被挖掘。董其昌一再强调该图为董源之作的多重确认性行为,颇值得玩味。董其昌是在为他对这幅作品的鉴定与命名行为制造合法性,这个过程暗含一个基本的逻辑:董其昌首先是为他自身制造了一个“证人”的合法性身份,在此基础上,他提供的东西才有合法性。我们作为一个观看的第三方,要注意对他的此种行为进行检讨。比如,董其昌对董源其他作品的命名,如《潇湘图》《夏山图》等,都是参考《宣和画谱》所定。该作作为官方刊本,其所列的董源作品的目录单对明代董其昌考释古代绘画作品具有一定的参考作用。

入清,乾隆皇帝赏玩之后,分别在上面进行两次题诗和题跋,在此不做赘述,大致意为这是“(南唐)郊民见龙宿祈雨所陈”。(图7)细细读来,他的考究方式还是被限定在了“这幅图叫《龙宿郊民图》,我要怎么证明它叫《龙宿郊民图》的思维框架中”。

其次,《龙宿郊民图》在后世可不仅仅有此一个名称。例如“龙宿”亦作“笼袖”、“郊民”亦作“骄民”,为什么会有多重叫法?这些标记性的符号又有什么象征性的含义呢?它在表象什么?

四

五代十国处于割据混乱的时期,董源所处的南唐王朝在当时是偏安江南一隅的弱国。而《龙宿郊民图》表现的人物却处在一种歌舞欢庆的氛围之中。通过画面的氛围与情景不难看出,画中的人物即将在傍晚举行某种仪式或者是正在度过某个秋日的节日。而画面表现出的这种一片祥和的气氛与当时的现实背景具有一定的相悖性。何以?笔者私以为这可能存有两方面的原因(不做定论):第一,这幅作品具有粉饰太平的政教性功能,即权力的产物;第二,在社会变迁的格局中,作者借这种“可居可游”的山水理想环境来表达他心中的一份向往,图中蜿蜒曲折、不断延伸的小路可能就是在通向其主体理想之路。

关于图片的命名来源,业界还有几种说法:第一,对于该图的命名,普遍被人接受的看法是,画面表现的人物是居住在帝都附近的居民。若以当今的观念来理解,就是定居于首都的民众,因环境特殊之故,所以社会福利也特别地优厚。由此,画面呈现出一片祥和之态。第二,凡事皆要回归到人的身上寻找答案,图载的命名,是否与画面中人物的行为有关?如前所说,人物在船舟上欢欣鼓舞,张灯结彩,这种充满仪式性的行为可以联想到古人见龙宿而祈雨。当然,也有人认为,人物的行为可与古来“踏歌”〔9〕这一行为相联系。第三,清人欧阳玄《圭斋集》等文献记载:“元人习用龙袖娇民语。”启功先生在这里也有一个相应的考据,即“所谓‘龙袖’者,犹‘天子脚下’‘ 辇毂之下’之义;所谓‘骄民’者,犹‘幸福之民’‘ 骄养之民’之义。‘龙’字加竹头作‘笼’者,殆从娇媚之义着想。且口语易讹,用字不定耳……可知元人之语,实指太平时代、首都居住、生活幸福之民耳。”之后其继续写道:“其名为‘笼袖骄民’,盖无疑义。董其昌题,或为传闻之误。抑或因不解其意,改字从雅……惟既可知其图名口耳相传已久,则非明代某一藏家偶然杜撰者可比。纵非作画时之原名,殆亦宋元旧传者焉”。〔10〕从这两段话中可了解到,有时古人很多“流传”都是采用口耳相传的方式,而“龙宿娇民”比较“龙绣交鸣”“龙宿郊民”三者谐音韵较相近。关于这种口耳相传的“口述行为”,它对个人记忆具有润饰重塑的现象,它会使得主体受制于其当下语境与整体意义上的社会生活。因此,各朝各代对这个图载做出的多个版本的命名都各有其自身主观性的“历史依据”和“真实性”。

总之,通过以上对董源《龙宿郊民图》历史真实性的探究,有两点值得反思:第一,从现代性的因素考虑,古代缺少印刷技术和大型博物馆;从传统因素考虑,文人“雅集”式的观看方式等,都导致董其昌拥有的董源的作品只有极少数人才能观看到。精英意识决定了这幅作品历史焦点的所在,即在精英知识分子的口味和标准的前提中,董源存活在他的作品中,他的作品也存活于他的知识概念中,两者互为塑造,是对照的“真实”。第二,董其昌对董源《龙宿郊民图》的“合法定义”,让笔者联想到了福柯的知识考古学,如果历史的真实性符合了某个时代大家的共识,大家就会承认并且接受这种真实,于是它就成为“真实”。这种共识还有另外一件外衣—“权力”,权力系统的控制性最终决定了什么是“真”什么是“假”。而处在那个“常识”世界的人叙述的历史,渐渐就成为后来人想象中的真实。也如同该文在一开始提到的,董源的《龙宿郊民图》现收藏在官方艺术博物馆中,当官方对其命名给予合法性的时候,它就拥有了免于“审查”的豁免权,并逐渐成为一种有标记的符号印在群众的脑海中,而我们只能被动地接受。