生态保护红线刚性约束下水利工程前期工作实践与探索

2019-10-22申彦科俞云飞菅宇翔麻乐乐

申彦科,俞云飞,菅宇翔,张 扬,麻乐乐

(中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津 300222)

生态环境为人类生存与发展提供了非常重要的物质保证和发展平台。2011年,《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)明确指出,在重要生态功能区、陆地和海洋生态环境敏感区、脆弱区等区域划定生态红线。“生态红线”一词首次出现在国家重要文件中,上升为国家生态保护战略的重点任务。2017年2月7日,中办国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》(厅字〔2017〕2号)中指出要划定并严守生态保护红线。2014年2月,天津市在全国率先划定生态用地保护红线,对山、河、湖、湿地、公园、林带等实行永久性保护,共划定本市生态用地保护范围面积约2980km2(扣除重复及农田面积),按照生态保护的重要程度实行分区域管控,在红线区内,除已经市人民政府批复和审定的规划建设用地外,禁止一切与保护无关的建设活动。在黄线区内,从事建设活动应当经市人民政府审查同意。

本文以天津市某水库综合治理工程为例,工程结合水库滨岸带植被建设,将清除的库周富营养底泥回填至废弃鱼塘、藕塘中,通过分析工程实施对陆生生态系统、生产力和生物量、景观多样性、以及水生生态系统的影响,在生态保护红线的刚性约束下,采取以20世纪80年代该区域植物多样性分布为参照,栽植多种陆生及水生植物,做到了“功能不降低、性质不改变、环境不破坏、面积不减少”保护目标。

1 研究区概况

该水库位于天津市北部,由于上游来水氮、磷含量较高,且库周面源污染影响,富营养化日趋严重,总氮、总磷超标,水库水生态系统已遭到严重破坏,由草型水库转换为藻型水库。底泥对污染物的截留(自净)能力已趋于饱和,底泥污染初显,导致藻类暴发频繁。

2 数据来源

本次研究采用的卫星遥感数据来自2016年5月美国陆地资源卫星TM数据,依1∶50000的解译精度提取土地利用、植被、景观等信息。

3 研究方法

根据遥感影像信息源的季象和研究区域生态环境的特点,依据GB/T 21010—2017《土地利用现状分类标准》,并于2018年对项目区土地利用和植被现状进行调查,结合野外控制点测量和土地利用分类训练区的野外调查,制作研究区域2016的土地利用图和植被类型图,并运用地理信息系统空间分析功能,分析项目实施对陆生生态系统、生产力和生物量、景观多样性,以及水生生态的影响。

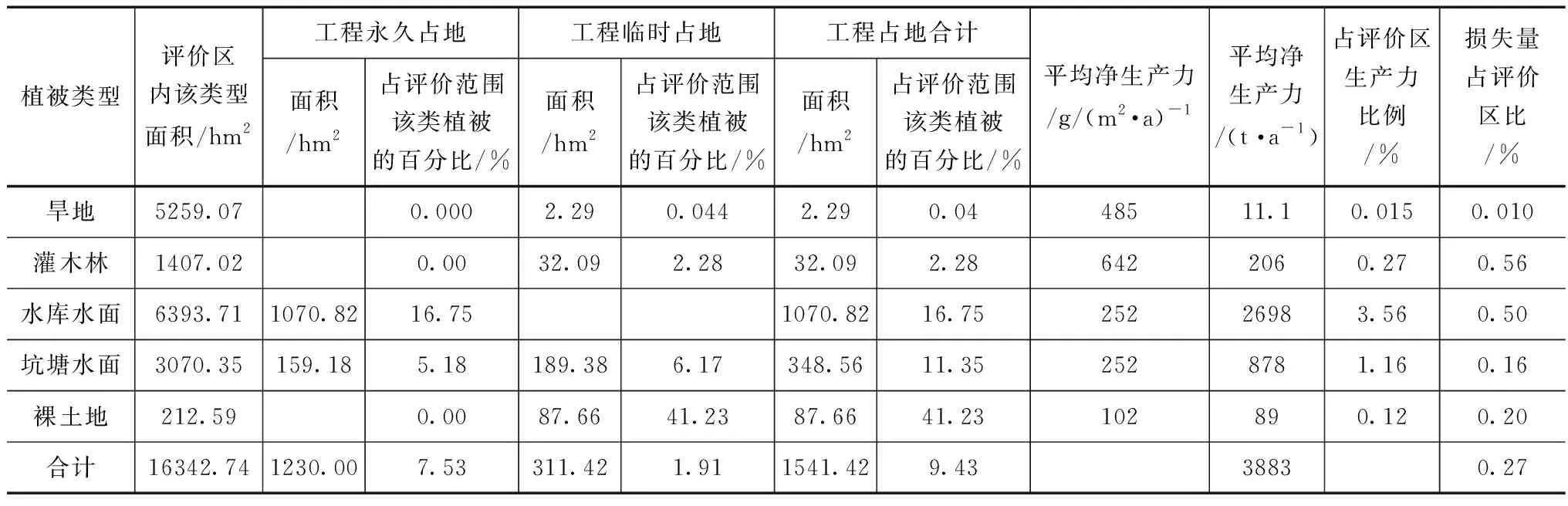

表1 工程施工占地损失的生产力

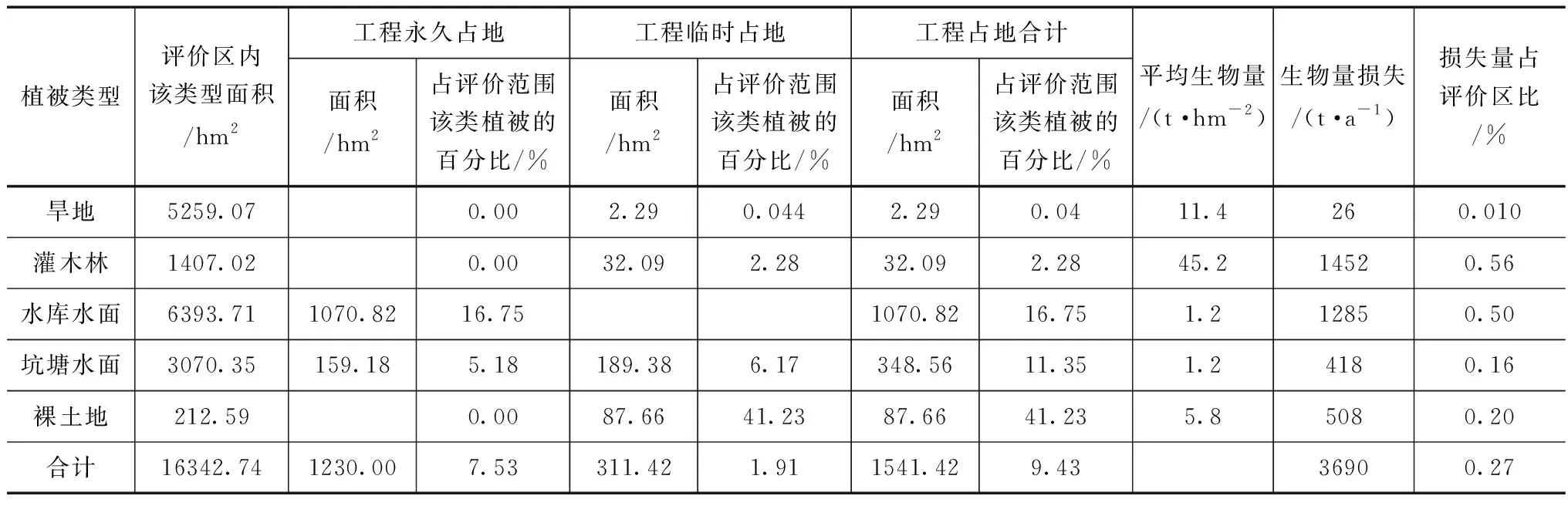

表2 工程施工占地损失的生物量

4 研究结果

4.1 对生态系统类型的影响

(1)对林地/灌丛生态系统的影响

工程实施对林地生态系统有不利影响和有利影响两个方面,不利影响主要体现在工程施工占地引起林地植被面积减少(工程施工占用林地生态系统面积减少32.09hm2,占评价区林地生态系统面积的1.32%),造成植被生物量和生产力的下降,从而对生活于其中的动物产生不利影响。由于工程占地减少林地面积相较于整个区域林地生态系统而言,所占比例较小,且多为人工种植灌丛林,植物种类主要为区域常见种,因此对于林地生态系统的结构和功能的影响不大。

由于后期植被恢复措施实施会减少区域内水资源和土壤资源的流失,会为林地生态系统带来有利影响,结合水位运行条件,湖滨带地形改造后,工程布置植被恢复措施,共布置绿化面积14.01km2,其中林地内藕塘栽植乔木0.38km2,灌木1.75km2,挺水植物0.38km2,沉水植物11.50km2。

(2)对水域生态系统的影响

工程实施对于水域生态系统的不利影响主要体现干法清淤,以及淤泥弃在藕池中,造成水域面积减少,进而导致生物量和生产力下降。工程施工期间,由于水库水位调度,水库水域生态系统面积减少1419.38hm2(水库水面和坑塘水面分别为1070.82hm2和348.56hm2),占评价区水域生态系统面积的13.89%(水库水面和坑塘水面分别为10.48%和3.41%),水库水面在实施后即通过水库的调度运行恢复至施工前,损失水域主要为坑塘水面,面积相对于评价区域而言面积相对较小,所占比例较低。

4.2 对评价区生产力和生物量的影响

将施工占地与评价区域植被类型图进行叠加,利用地理信息系统进行数据查询统计,获得施工占地损失的各植被类型面积数据,之后根据评价区域植物生产力和生物量进行占压损失生产力和生物量的估算,详见表1和表2。

主体工程区、施工营地、施工临时道路及底泥利用区等工程临时占地造成损失植被生产力3883t/a,临时占地损失生物量3690t。其中水库损失生产力总量最大(2698t/a),占评价区损失量3.56%;其次为坑塘(藕池),损失生产力878t/a,占评价区损失量1.16%。临时占地损失生物量中灌木林损失生物量最大(1452t),占评价区总生物量损失量0.56%;其次为水库水面,损失生物量为1285t,占损失量0.50%。

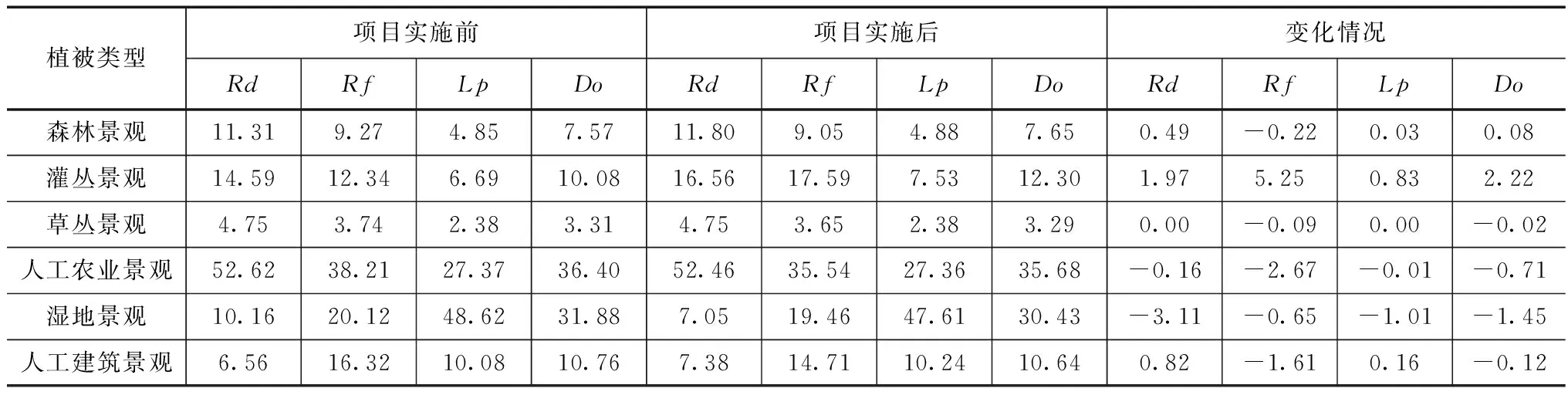

表3 工程实施前后评价区域景观优势度

注:1.斑块密度Rd=(斑块i的数目/斑块总数)×100%;2.斑块样方频率Rf=(斑块i出现的样方数/总样方数)×100%;3.景观比例Lp=(斑块i的面积/样地总面积)×100%;4.优势度值Do=0.5× [0.5×(Rd+Rf)+Lp]×100%

随工程施工结束,由于采取相应的植被绿化、区域平整和植被恢复等措施,工程压占损失植被生产力和生物量相应地将得到一定程度的恢复。

工程建设后,通过林地内藕塘栽植乔木0.38km2,灌木1.75km2,挺水植物0.38km2,沉水植物11.50km2,生产力增加了4561t/a,占评价区总生产力6.03%,其中水域面积恢复和林地增加将使得评价区域生产力分别增加2993t/a和1568t/a。在评价区域生物量损失方面,工程施工造成评价区域损失生物量3690t,但栽植乔灌木使得生物量有所增加,增加量13534t,因此,植被恢复使评价区植被生物量净增加量9844t,占评价区域植被总生物量的3.81%。

总体而言,本工程施工期实施对于区域生产力和生物量造成的损失比例相对较小,工程对评价区自然体系的影响程度也较小,工程实施后使植被生物量增加。

4.3 对生态系统稳定性的影响

自然系统的稳定和不稳定是对立统一的,对自然系统稳定状况的度量以恢复稳定性和阻抗稳定性两个角度来度量。

(1)恢复力稳定性

工程实施后,各种土地类型发生变化,林地、灌丛等斑块类型的面积增加。工程建设造成评价范围生态系统生物量增加,工程实施后通过植被恢复,林地、灌丛面积等增加将使评价范围生物量增加,按照评价区域自然体系生产力现状情况,增加区域生产力占评价区总生产力的6.03%。可以看出,工程实施后评价区域仍具有一定的生态承载力,工程引起的干扰是可以承受的,生态系统的稳定性未发生大的改变。

(2)组抗力稳定性

评价范围内植被类型主要为乔木林和灌木林,工程实施前后面积变化不大,由工程建设前2427.23hm2增加至2608.14hm2,增加的面积比例较小;评价区占比最大的水域面积前后变化很小。因此工程实施后对区域自然体系的景观异质化程度和阻抗能力影响不大。

(3)景观生态体系质量综合评价

施工区临时占地可通过生态补偿和生态恢复等措施使其景观面貌得以基本恢复或改善。永久占地区形成以人工建筑为主的异质化景观嵌入现有的自然景观体系中,对现有的自然景观体系将产生一定的影响。

工程实施后,坑塘地区域将改变景观生态结构,但评价区内绝大部分区域植被类型没有发生变化,区域生态系统功能的延续和对外界干扰抵御功能并未受到较大改变。从景观要素的基本构成上看,各个景观类型并未因工程建设出现丧失或大幅减少,故区域景观格局未出现本质变化,工程实施和运行对区域自然景观体系中基质组分的异质化程度影响不大。工程实施前后评价区域景观优势度见表3。

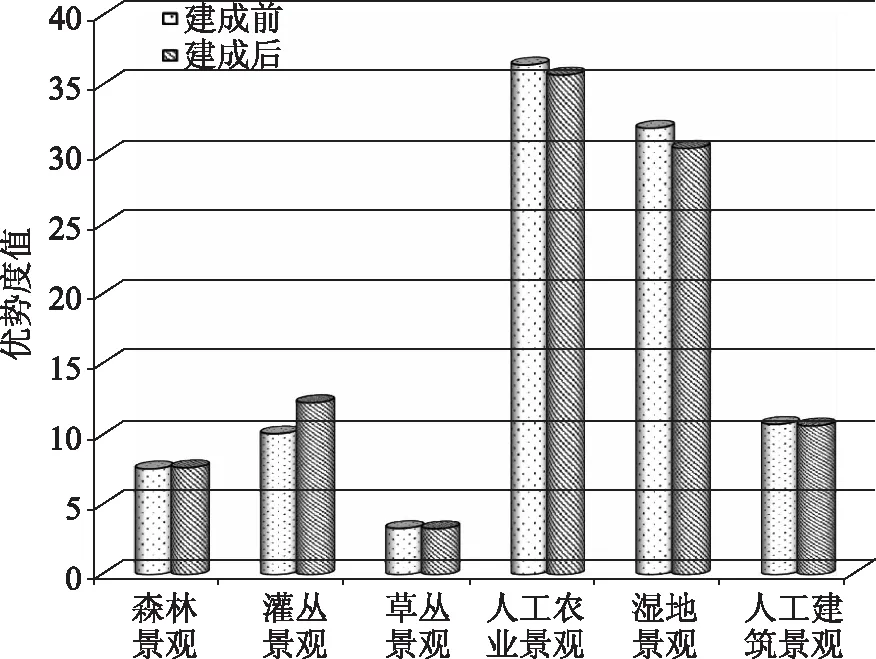

图1 工程实施前后景观优势度变化

图1为对比工程建设前后植被类型景观优势度值排序,可以看出,区域湿地景观优势度在工程建设前后没有发生明显变化。灌丛景观优势度值由工程建设前10.08%增加到12.30%,增加2.22%,森林景观增加0.08%,与工程采取植被恢复措施有关。另外湿地景观优势度略有减低,主要是底泥利用区占用坑塘面积约189.38hm2。其余景观类型优势度值均有少许下降,但在景观结构中的地位并未发生本质性的变化。

工程建设后,湿地景观和灌丛景观仍为评价区优势度较高的景观类型。因此,工程建设前后区域生态景观斑块的优势度值变化不显著,表明工程建设后对自然体系的景观质量不会产生大的影响。

4.4 景观多样性指数分析

景观多样性是指景观在结构、功能及其时间变化方面的多样性,它揭示了景观的复杂性,是对景观水平上生物组成多样化程度的表征。

景观多样性指数计算公式如下:

(1)

式中,Pi—某类型景观所占面积百分比;m—景观类型数。

对工程建设前后区域的景观多样性指数进行计算,得出工程建设前评价区域的多样性指数值为1.353,建设后多样性指数值约为1.374,可见工程实施将对评价区域的景观多样性的影响很小。

4.5 对水生生态的影响

(1)对浮游植物的影响

工程实施后,随着工程蓄水至实施前,工程区中上层水体随着有机物分解固体颗粒(泥沙)的沉降,水体透明度增加,促进了浮游植物的光合作用,工程区中上层水体藻类浮游植物种类和数量、生物量将明显增加。

(2)对浮游动物的影响

工程区内中上层水体随着有机物分解固体颗粒(泥沙)的沉降,水体透明度增加,促进了浮游植物的光合作用,工程区内中上层水体藻类浮游植物种类和数量、生物量将明显增加,于此相应,水体中以浮游植物为食的浮游动物的种类和数量、生物量也将逐渐丰富。

(3)对底栖动物的影响

工程实施将库内底质中的泥沙、有机物质清走,给底栖动物的栖息、生长环境带来不利的影响,破坏现有底栖生物结构,造成底栖动物繁殖和资源量减少;随着水位恢复至实施前,水体环境中有机物质和营养物质沉积,且水位及水体环境相对稳定,对底栖动物的生长、繁殖将产生有利的影响,使其种类和生物资源量能够得到有效的提高。

(4)对大型水生植物的影响

本工程植物布置的设计水位以20.0m计,在设计水位下,水深0.0~1.0m区域栽植挺水植物芦苇,水深1.0~2.0m范围内栽植沉水植物马来眼子菜、狐尾藻、苦草,水深2.0~2.5m范围内栽植沉水植物微齿眼子菜、金鱼藻、尖叶眼子菜。栽植挺水植物0.38km2,栽植沉水植物11.50km2,合计栽植水生植物4.31km2。生物量将得到一定程度恢复,但是较施工期损失的生物量较高。

(5)对鱼类的影响

工程实施后,随着水位恢复至实施之前,库区内的有机物分解、固体颗粒的沉降、透光度增加,鱼类资源量会得到极大提高。

5 结语

(1)本工程实施对于区域生产力和生物量造成的损失比例相对较小,工程对评价区自然体系的影响程度也较小,随工程施工结束,由于采取相应的植被绿化、区域平整和植被恢复等措施,工程压占损失植被生产力和生物量相应地将得到一定程度的恢复。

区域湿地景观优势度在工程建设前后没有发生明显变化;灌丛景观、森林景观优势度值分别增加2.22%、0.08%,与工程采取植被恢复措施有关;湿地景观优势度略有减低;其余景观类型优势度值均有少许下降,但在景观结构中的地位并未发生本质性的变化。

建设前后区域生态景观斑块的优势度值变化不显著,表明工程建设后对自然体系的景观质量不会产生大的影响。

(2)工程实施后,随着水位恢复至实施前,水体环境中有机物质和营养物质沉积,且水位及水体环境相对稳定,对底栖动物的生长、繁殖将产生有利的影响,使其种类和生物资源量能够得到有效的提高。

(3)通过分析施工作业对陆生生态系统、生产力和生物量、景观多样性以及水生生态系统的影响,在生态保护红线的刚性约束下,采取以20世纪80年代该区域植物多样性分布为参照,栽植多种陆生及水生植物,做到了“功能不降低、性质不改变、环境不破坏、面积不减少”保护目标,工程实施为管理者对区域生态红线管控提供了可靠的技术依据。