复方利多卡因乳膏联合围术期心理干预减轻男性患者全麻苏醒期导尿管源性躁动的研究

2019-10-22李正民张玉明韩丽春张振张茹王君

李正民,张玉明,韩丽春,张振,张茹,王君

苏醒期躁动(emergence agitation,EA)是全身麻醉手术后的常见情况。躁动时间虽然短暂,但可诱发患者血流动力学发生异常波动,严重影响麻醉复苏期平稳过度,甚至危及生命安全[1-2]。随着“舒适化麻醉”理念的不断深入,手术患者普遍在全麻诱导后放置导尿管。这一措施虽然一定程度上缓解了清醒状态下置入导尿管的不适感,但随着术后痛觉及意识的恢复,麻醉苏醒期患者常出现尿道及膀胱刺激症状,最终导致EA发生,其中导尿管源性躁动是术后EA 的常见原因[3-4]。目前多种表面麻醉药物已应用于导尿术中,以期减轻导尿管源性躁动的发生几率[5]。也有研究证实,围术期心理干预可明显降低导尿管源性躁动的发生率[6]。因此,本研究观察男性患者经腹腔镜胃癌根治术后,利多卡因乳膏联合围术期心理干预对其全麻苏醒期导尿管源性躁动的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2016年8月—2018年8月在空军军医大学唐都医院行全麻腹腔镜下胃癌根治术的男性患者120例,年龄40~60(45.5±6.2)岁。美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级。纳入标准:患者意识清醒,能配合各项操作,既往无手术史,无心脑血管疾病史,无精神以及泌尿系统疾病史,无特殊药物依赖以及利多卡因过敏史。排除标准:术前有心脏传导系统疾病、窦性心动过缓等心率减慢情况;术前有呼吸道感染、慢性阻塞性肺疾病;近期使用免疫抑制剂、激素;凝血功能异常。120例男性患者采用随机数字表法分为4组:对照组(C组)、复方利多卡因乳膏组(L组)、围术期心理干预组(G组)、复方利多卡因乳膏联合围术期心理干预组(LG组),每组均30例。4组患者一般情况及围术期情况差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准实施,全部患者均知情同意并签订知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 干预方法:各组导尿术均在全麻诱导后5 min进行。C组:术前常规访视患者,全麻诱导后导尿管前端涂抹石蜡油辅助导尿;L组:术前常规访视患者,全麻诱导后导尿管前端涂抹复方利多卡因乳膏5.0 g辅助导尿;G组:术前访视、全麻诱导前以及苏醒期均对患者行心理干预,全麻诱导后导尿管前端涂抹石蜡油辅助导尿,心理干预具体内容为:(1)术前访视时与患者积极交流,掌握相关病情,取得患者信任;(2)入手术室后对患者讲解术前留置尿管的目的和操作步骤,并用通俗易懂的语言讲解留置尿管可能会造成不适感,如尿道疼痛、憋尿感等,让患者做好充分的心理准备,并向患者详细讲解情绪与疾病所产生症状的关系,以缓解紧张、恐惧情绪,增强患者的合作意识;(3)麻醉诱导前再次强化心理干预,以解除患者思想顾虑,进一步降低心理、生理不适反应的发生率;(4)苏醒期在麻醉后恢复室(PACU)内,对患者进行鼓励,告知手术成功,但为术后康复需要留置导尿管,有可能造成尿道以及膀胱不适感。LG组:L组与G组的干预措施联合应用,步骤同前所述。

1.2.2 麻醉实施:麻醉过程采用全凭静脉麻醉,患者均不给予术前用药。术中常规监测心率(HR)、心电图(ECG)、平均动脉压(MAP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)。麻醉诱导:咪达唑仑注射液0.05 mg/kg,枸橼酸舒芬太尼注射液0.2 μg/kg,依托咪酯注射液0.3 mg/kg,罗库溴铵1.0 mg/kg,丙泊酚注射液2.0 mg/kg。诱导完成5 min后,可视喉镜下进行气管插管,常规机械通气。术中维持:静脉泵注丙泊酚注射液0.1~0.2 mg·kg-1·min-1,瑞芬太尼0.1~0.2 μg·kg-1·min-1,间断静注顺阿曲库铵0.1 mg/kg维持肌松。手术结束前20 min停用肌松药,术毕停用丙泊酚以及瑞芬太尼,立即将患者送往PACU。在PACU符合气管导管拔管指征后,拔出气管导管。手术结束后,4组患者均不使用促觉醒药物以及肌松拮抗药物。

1.2.3 观察指标与方法:记录麻醉诱导前(T0)、手术结束即刻(T1)、拔出气管导管后5 min(T5)以及30 min(T30)时HR、MAP和SpO2水平。拔出气管导管后,进行导尿管源性躁动评分[7]。评分标准:无尿管刺激反应为0分;有尿管刺激反应,但无排尿要求为1分;有尿管刺激反应,有排尿要求为2分;尿管刺激反应明显,要求立即排尿为3分;尿管刺激无法耐受,自行拔出尿管为4分。以评分3~4分判断为出现导尿管源性躁动,计算躁动发生率。

2 结 果

2.1 4组患者一般资料及围术期情况比较 4组患者年龄、体质量指数(BMI)、液体输注量、手术时间、自主呼吸恢复时间、拔管时间等情况比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 4组患者HR、MAP和SpO2变化比较 4组患者HR和MAP比较,T0和T1时差异均无统计学意义(P>0.05),T5和T30时L组、G组、LG组均明显下降,低于C组,差异有统计学意义(P<0.05);L组与G组各时点比较,差异均无统计学意义(P>0.05),而LG组均优于L组、G组,差异有统计学意义(P<0.05)。4组各时点SpO2水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

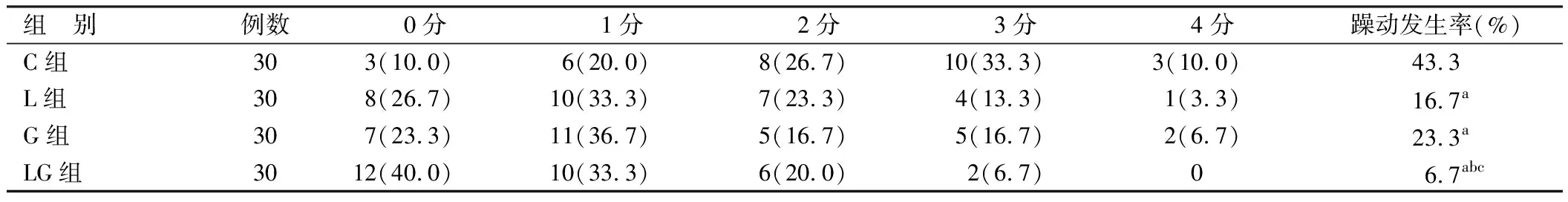

2.3 4组患者导尿管源性躁动评分及比较 与C组比较,L组、G组和LG组导尿管源性躁动发生率均显著下降,差异均有统计学意义(χ2=20.656、11.359、25.128,均P<0.01);L组与G组比较差异无统计学意义(χ2=2.156,P>0.05);与L组和G组比较,LG组导尿管源性躁动发生率显著下降(χ2=12.025、16.008,均P<0.01),见表3。

表2 4组患者不同时点HR、MAP和SpO2水平变化比较

注:与C组比较,aP<0.05;与L组比较,bP<0.05;与G组比较,cP<0.05

表1 4组患者一般资料及围术期情况比较

表3 4组患者导尿管源性躁动评分及躁动发生率比较 (例)

注:与C组比较,aP<0.05;与L组比较,bP<0.05;与G组比较,cP<0.05

3 讨 论

全身麻醉患者术后多发生EA,属于临床麻醉后常见并发症的一种。EA主要发生在全麻患者由不清醒状态到完全清醒状态的过渡期。患者此时多表现为兴奋、对抗、不自主运动以及定向障碍等,也伴随坠床、躁动以及拔除导尿管等一系列不适当的行为[8]。目前EA发生的机制未完全阐明,其机制可能涉及皮质上行网状激活系统。麻醉苏醒期,麻醉药物解除了对患者的中枢抑制,此时患者虽有意识,但残余药物依然作用于上行网状激活系统,加上外部环境刺激,患者对外部的反应和处理能力急剧变化,最终诱发EA[6]。EA不仅可造成各种导管的脱落、手术切口裂开以及创面再次出血等不良后果,强烈的躁动还可诱发皮质醇和儿茶酚胺等应激激素的大量释放,导致苏醒期氧耗增加,血压急剧升高,心率加快,危及患者生命安全[2, 9]。

诱发EA的因素众多,其中导尿管源性躁动在EA中占有较大比重。传统方法选择麻醉诱导后置入导尿管,但是麻醉诱导后,支配尿道感觉的传入纤维被阻断,虽然此时留置导尿管可以降低疼痛和不适感的发生率,但大脑皮质对整个留置导尿的过程未能进行储存,导致患者麻醉苏醒期对尿管的极度不适,造成了导尿管源性躁动[10]。研究证实,由于男性尿道的解剖特点异于女性,因此男性患者的全麻苏醒期尿管源性躁动发生率显著高于女性[3-4,11]。如何有效降低苏醒期导尿管源性躁动,是麻醉工作者关注的焦点[12]。本研究结果发现,男性患者全麻诱导后,与对照组相比,单纯在导尿管前段涂抹利多卡因乳膏,或围术期心理干预配合常规石蜡油辅助导尿,均可降低气管导管拔出后相应观测时间点上的HR和MAP值,保持了血流动力学的稳定。另一方面,与对照组比较,2项措施也降低了苏醒期躁动评分。该结果与前期相关报道一致[5, 7, 11]。本研究同时发现,与单纯导尿管前段涂抹利多卡因乳膏,或围术期心理干预配合常规石蜡油辅助导尿比较,导尿管前段涂抹利多卡因乳膏联合围术期心理干预可更显著地降低气管拔管后的HR和MAP,导尿管源性躁动发生率明显下降,达到“舒适化麻醉”最大化效果。因此联合应用策略在减轻导尿管源性躁动方面具有显著的优势。

复方利多卡因乳膏主要成分为丙胺卡因和利多卡因,两者均为酰胺类局麻药,可用于皮肤以及黏膜的表面麻醉[13]。复方利多卡因乳膏涂于无损伤的皮肤表面,在皮肤痛觉感受器和神经末梢处快速积聚而实现麻醉效果。该制剂降低伤害性刺激传导,避免了对循环系统的影响,因而可有效降低麻醉苏醒期导尿管源性躁动[14]。作为润滑剂,复方利多卡因乳膏也优于液体石蜡,其水解产物几乎均随尿液排出,没有残留[15]。前期多项研究也已证实,全麻后复方利多卡因乳膏涂抹导尿管前端进行导尿术,可以避免患者苏醒期心率及血压发生较剧烈波动,在一定程度上可以减少术后由于导尿管刺激导致的EA[13,16-18]。本研究结果同样提示复方利多卡因乳膏可有效维持苏醒期患者的血流动力学稳定,本研究也发现涂抹复方利多卡因乳膏与常规导尿相比,虽然可以降低血管源性躁动评分,但是患者自述导尿管带来的不适感依然较为强烈,因此寻找一种更为合理的联合防治手段成为必然的趋势。

术后躁动多与患者的认知程度密切相关,尤其是手术患者术前多存在恐惧和焦虑感,对刺激、疼痛以及其他不适的体验远比正常人强烈,这导致患者大脑皮质对刺激和疼痛的阈值降低,极大增加了躁动的几率[19-20]。针对这种情况,本研究主要集中在围术期的心理干预。通过围术期访视谈话减轻患者不安心理,尤其强调术中导尿管对术后患者的影响,缓解患者心理压力,在一定程度上降低苏醒期导尿管源性躁动的发生率[7, 14, 21]。前期研究也表明,仅在术前实施心理干预的效果不甚理想[19],心理干预应贯穿整个围术期,即术前、麻醉诱导前以及麻醉复苏期。通过制定详尽的心理干预内容,反复向患者灌输麻醉苏醒期可能存在不适感,并提供苏醒期发生意外情况时的解决方案,减轻患者的焦虑与恐惧状态,进一步缓解心理压力,提高患者对刺激和疼痛的耐受力。尤其对手术过度恐惧患者,制定个体化的谈话方式,主动向患者描述手术流程﹑麻醉方法以及麻醉苏醒后有可能存在的症状,有必要向患者讲解导尿管置入的细节,协助患者形成陈述性记忆,尽量提高心理阈值。以上心理干预手段旨在最大化降低苏醒期导尿管源性躁动的发生率[11, 22-23]。本研究结果表明,通过围术期心理干预,模拟导尿过程,在患者脑中形成模拟记忆,并对导尿管的不适感进行充分的“心理预处理”,即便苏醒期有导尿管刺激存在,但多数患者均可耐受,显著降低了导尿管源性躁动发生率。与常规导尿相比,心理干预也可有效降低患者苏醒期导尿管源性躁动,与单纯复方利多卡因乳膏涂抹导尿管效果相似。本研究也最终证实,复方利多卡因乳膏联合围术期心理干预在减轻导尿管源性躁动方面,比单独采用其中单一方法效果更加显著。联合应用可使复苏期患者血流动力学指标更为稳定,极大降低了导尿管源性躁动的发生率,保证患者在PACU平稳过渡。

总之,复方利多卡因乳膏联合围术期心理干预应用于全麻后男性患者,可明显缓解手术后导尿管引起的不适,有效减轻导尿管引起的苏醒期躁动,大大提高了全麻苏醒期安全性,值得临床推广应用。

利益冲突:无