关于德国双元制职业教育体系的研究与分析

2019-10-21刘晓飞张堃郭晓艳

刘晓飞 张堃 郭晓艳

摘要:本文旨在研究德國双元制职业教育的人才培养模式及其特点,分析其人才培养模式的核心内容,探讨双元制教育的优势,与目前我国的职业教育现状进行比对,探寻一条适合我国的高等职业教育之路,以期更好地促进高等职业院校人才培养工作。

关键词:德国双元制 职业教育 人才培养

德国双元制职业教育引起了全世界的关注,并一直处于世界领先地位。具有德国“国宝”之称的双元制教育,是德国非常具有特色的大学教学模式。第二次世界大战后,德国经济得以迅速发展,双元制教育堪称德国的秘密武器,它培养了大批高技能型人才,这种教育的研究改革与创新,是德国职业教育机构科学研究的硕果。

一、德国“双元制”人才培养模式

1.人才培养模式

德国“双元制”人才培养模式是德国职业教育的典型模式,双是指企业与学校,学生在学校里接受理论知识的学习与培训,在企业里完成技能训练与培训,是一种以职业教育为核心教育模式,以职业技能为主要教学目标的在学校中就可以完成系统的、正规的职业精英模式培训。教学组织过程中最显著的特点是,学院的理论教学和培训企业的实践教学是交替实现的,它要求学生具有独立完成项目任务的能力,学生需要具有制订计划、实施计划以及对计划评估的能力。在学校的学习中就可以积累工作经验,比其他类型的大学生具有更高的企业适应性与独立性。

2.德国“双元制”的特点

(1)教育的双重性质。双元制是校企合作办学的教学模式,双方共同为学生提供教学场地和师资,接近70%以上的学习时间是在企业里完成,接触最新的行业知识,避免了知识的陈旧老化。在学校里需要完成系统的理论知识的学习。理论与实践的有效结合,提高了学生的学习效率与教学效果。

(2)教育的保障制度。德国是一个重视技能型人才的国家,政府通过制定法律政策,给予经费支持,在法律规定下认真履行各自的职责,维护职业教育发展的稳定欣荣的局面。构建了目标明确、责任分明、互助合作、协同创新发展的终身职业教育体系。

(3)教育的科学性。专业设置与课程建设以职业岗位为导向,采用科学的职业分析体系,结合企业的岗位设置、工作任务、质量与产量目标以及实施措施等,构建人才培养体系,对学校专任教师考核制度严格,同时非常注重企业兼职教师队伍的建设。制定合理的总体指导方向,学校和企业结合各自的实际情况与特点,结合学生实际学习的情况、社会职业需求等及时调整并完善培养计划,体现了教学体系的科学性。

(4)教育的实际成果。学生在校就可以在企业实际工作环境中体验学习,掌握企业最先进的技术与仪器设备的使用操作技能,在扎实的理论知识的基础上,配合高效高能的实践技能训练,学生可以达到毕业即可就业。

(5)教育的合作双赢。学校在“双元制”人才培养模式中,可以利用企业现有的设备、场地、人员等条件,节省学校对设备、场地、人员等方面的投入,同时也能促进学生就业。企业不仅能将消耗性实习变为生产性实习,将合格的产品直接销售,增加企业收入,还能从中获得优质的人力资源,减少企业在用人方面的投入。

3.德国“双元制”人才培养模式的核心内容

(1)以培养工程应用型和技术应用型工程师为目标。德国的高等职业教育以应用型科技大学为主,以企业实际用人需求为导向,为行业企业服务,主要培养企业设计、制造、生产、品保、管理等第一线的应用型技能复合人才。德国“双元制”人才培养模式是以职业技能为培养核心目标,以培养技能工程师为目的,注重政府、行业企业、学校的多方合作,以就业为导向的人才培养模式。

(2)以技术应用能力为本位,具有鲜明的实践导向。德国综合型大学和应用科技大学是培养目标不同的高校,德国综合型大学类似于我国的一般本科教育大学,应用科技大学类似于我国的高等职业教育,一个是以学术研发为方向,一个是以技术技能为方向。应用科技大学重视学生的实践技能,以培养学生工匠精神为主要出发点。

专业设置。以职业能力为本位,专业设置按照社会需求,以及地方经济特点,适应地方经济发展的需求。根据社会经济发展的实际情况,对于社会需求量大,发展趋势好的专业领域,开设新的专业,不断调整专业结构;使专业具有典型的区域特色。总体来说,德国“双元制”人才培养模式旨在培养学生的社会工作能力,适应竞争和发展的能力,能解决工作中的具体问题,同时还具有对企业设备的使用、维护和维修等能力。

课程体系。课程体系的制定以企业实际需求为核心,结合企业生产过程中的切实需要,采取模块化教学,具有明显的导向性,与企业共同研制适应性强的课程体系,由行业专家完成课程的编制,以提升学生综合职业能力为目标。课程开发是由双元制大学和企业共同参与完成的,双元制大学在《教学计划纲要》的规范下,企业则是在《培训条例》的框架下制定符合实际发展情况与需要的课程,而后自下而上地最终得到领导委员会(职教所)的认可,方可进入课程开发中的实施阶段。

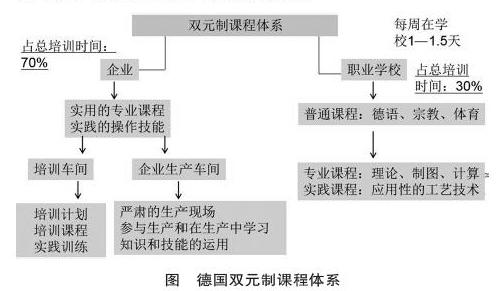

德国双元制课程体系(见上图),理论知识的学习通常在职业学校中进行,包括通用知识(如德语、政治、体育等)和与职业相关的专业知识,每周需要八到十二个课时,课程进度安排因专业和学校所在联邦州的不同而不同。有的时候也会采用集中课程的授课形式,不像我国的职业学校通常是每周固定上几节课,而是集中时间,例如通过连续几周,一次教授完所有内容。校外实训部分按照所攻读专业的方向,在企业、工厂或事业单位进行所学知识的具体运用。通常情况下,一周要有三到四天在企业或工厂内实践。还有一些企业专门研究这方面的实践教学,因此会花费几周的时间让学生进行实践。

道德修养。德国凭借“工匠精神”成为制造业强国,职业学校和企业都高度重视“职业精神”的培养。企业要求学生具有严谨、认真、奉献、耐心和卓越的专业精神。缺乏职业精神的个人或企业将受到严厉惩罚。为此,职业学校要求学生具备三种素质:第一,学习知识和技能的意识和主动性;第二,团队精神;第三,安全和环保意识。

二、德国“双元制”教育的优势

德国是有着悠久工业历史的发达国家,人们对具有专业技能的人才颇为尊敬。双元制教育体系下毕业的学生,具有较高的社会地位,他们的收入相对于其他专业毕业的学生,待遇优越,企业和社会对他们的福利以及保障体系比较完善。双元制教育的学生学费由政府和企业支付,此外,在学习培训期间,学生还可以从企业获得相应的津贴补助。对学生来说是“免费的午餐”,而且还可以掌握一定的职业技能。这种学习方式,学生的技能提升速度较快,在入学前需要与有意向工作的企业签订协议,企业需要对学生进行相应的技术培训,学生可以在短时间内融入企业,掌握该企业岗位第一线的生产、管理、设计、制造等技能,积累企业实践经验。企业也可以在学生学习期间,根据学生的综合技能等衡量指标,安排他们到合适的岗位。学生毕业就直接就业,实现“零”过渡。而且经调查发现30—40岁之间的就业人员,双元制教育体系毕业的学生具有收入高、职务高、发展潜力好的特点。双元制教育体系的学生,毕业具有的德国职业资格认证,除在德国外,去很多国家都可以得到很好的就业机会。通过双元制教育模式,学生最大化地将理论与实践相结合。在企业中可以提前熟悉内部的分工、运行机制等,为以后的工作打下基础;在工厂中可以接触到最新的机器和技术设备,运用于职业学校中所习得的知识,真正做到学以致用。

三、我国与德国高职教育对比分析

我国对职业教育认知度不高,教育模式普遍由政府主导,学校独立完成,企业行业的参与程度普遍较弱,积极性不高;课程教学偏重于理论教学,实践实训无法与企业行业相结合;相关政策法规的力度不大;由于受中国传统文化价值取向的影响,职业技能教育不被人们看好;教育结构不完善,对于上下衔接不够到位;重视技能证书大于技能本身。

我们需要研究德国“双元制”人才培养模式的先进理念,结合我国国情和高等职业教育发展的特点,寻找一条适合我国高职教育的可持续发展的道路。学习德国双元制教育模式,政府主导,使高职教育转型升级,在校企合作方面探索适合我国高职发展的新模式,与国际接轨,学习先进的经验。注重技能和实践能力的培养,加速我国职业技能型人才培养的发展,提高人才培养的质量。为2025中国制造强国之路,打造一批具有“工匠精神”的高端技能型人才。