福建省文化系统人才现状与发展对策*

2019-10-21黄珍珍

□ 黄珍珍

一、福建省文化系统人才队伍现状

(一)文化系统从业人员总数

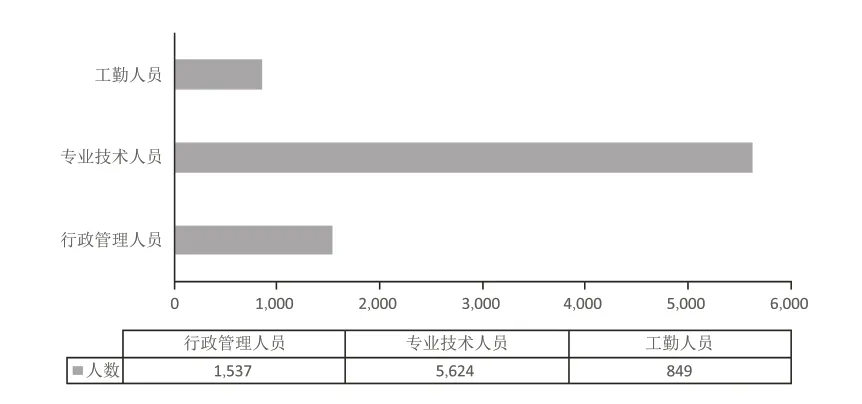

全省体制内文化从业人员总数 8,010 人,其中,行政管理人员1,537 人,占在编人员总数的19 %;专业技术人员 5,624 人, 占70 %;工勤人员849 人, 占11%(见图1)。

图1 文化从业人员在编在岗人数情况

(二)文化从业人员的构成

1.职称构成

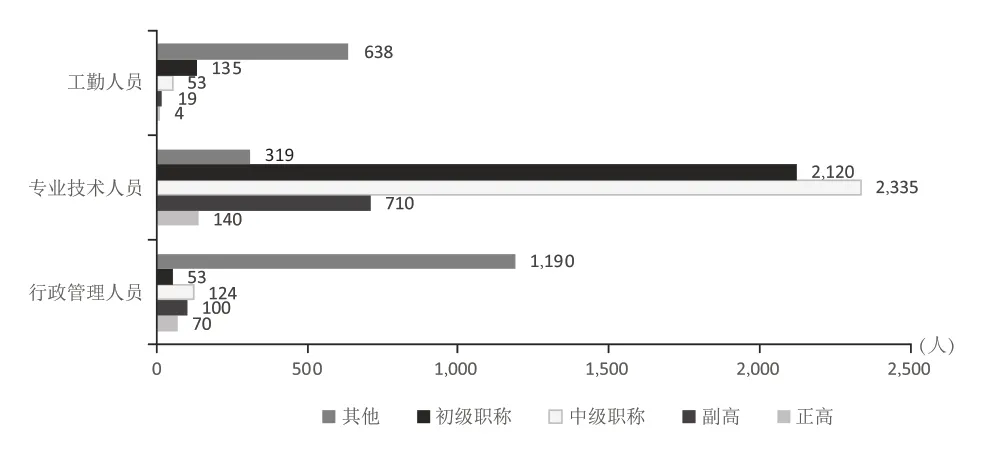

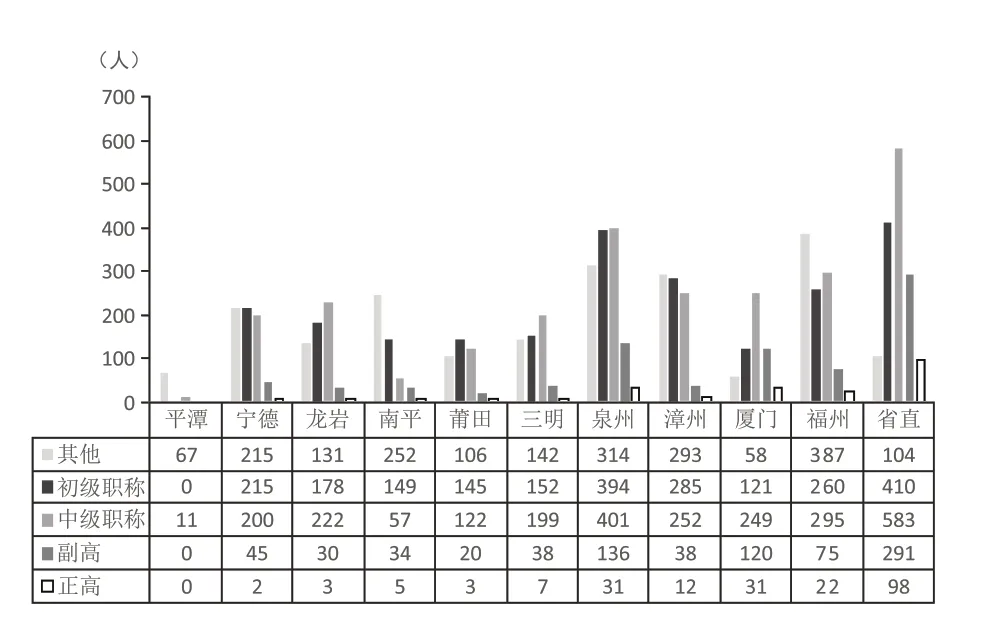

图2 文化从业人员职称情况

全省文化从业人员中,正高职称214 人,占人员总数的3 %;副高职称829 人,占10%;中级职称2,512 人,占31%;初级职称2,308 人,占29 %;其他2,147 人,占27%(见图2)。

在文化专业技术人员中,高级职称850 人(其中正高140 人),占专业技术人员总数的15.11%;中级职称2,335 人,占41.52%;初级职称2,120 人,占37.70%;其他319 人,占5.67% 。

专业技术人员中,中级以上职称3,185 人,占专业技术人员总数的56.63%(见图3)。

图3 文化专业技术人员职称情况

2.学历结构

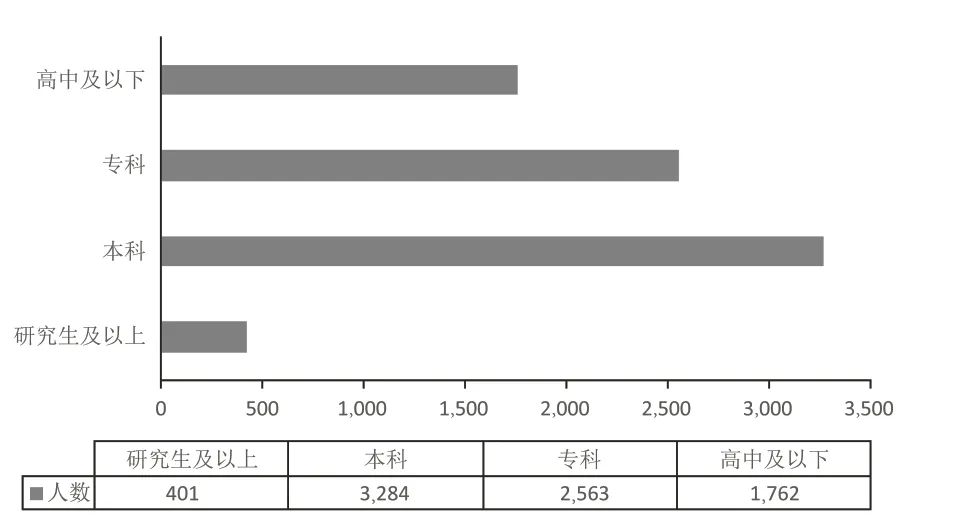

全部从业人员研究生以上401 人,占人员总数的5 %;大学本科3,284 人,占40.99%;专科学历2,563 人,占31.86%;高中及以下学历 1,762 人,占21.99%(见图4)。

图4 文化从业人员学历情况

专业技术人员中:研究生以上学历255人,占专业技术人员总数的4.53%;本科学历2,273 人,占40.41%;专科学历1,911 人,占33.98%;高中及以下学历1,185 人,占21.07%。

专业技术人员中,专科以下学历占55.05%,学历较低(见图5)。

图5 文化专业技术人员学历情况

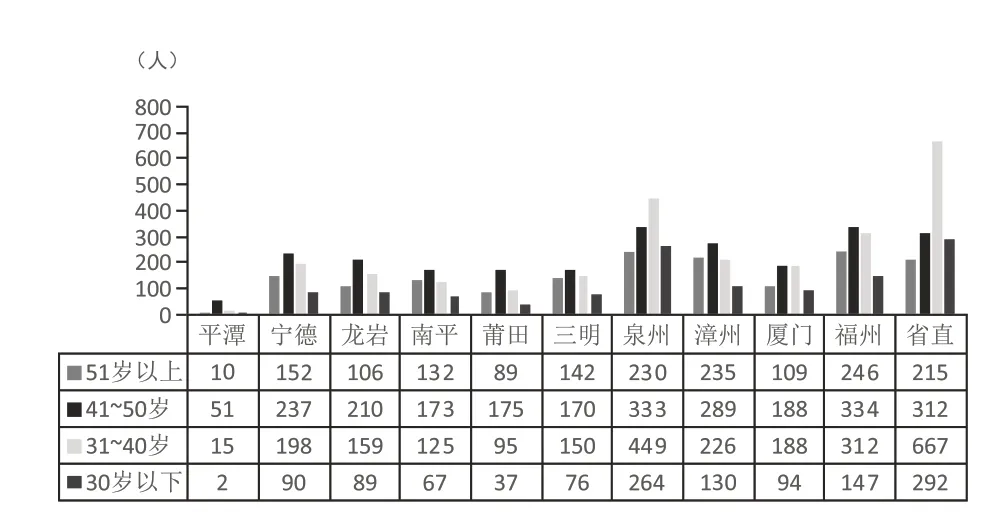

3.年龄结构

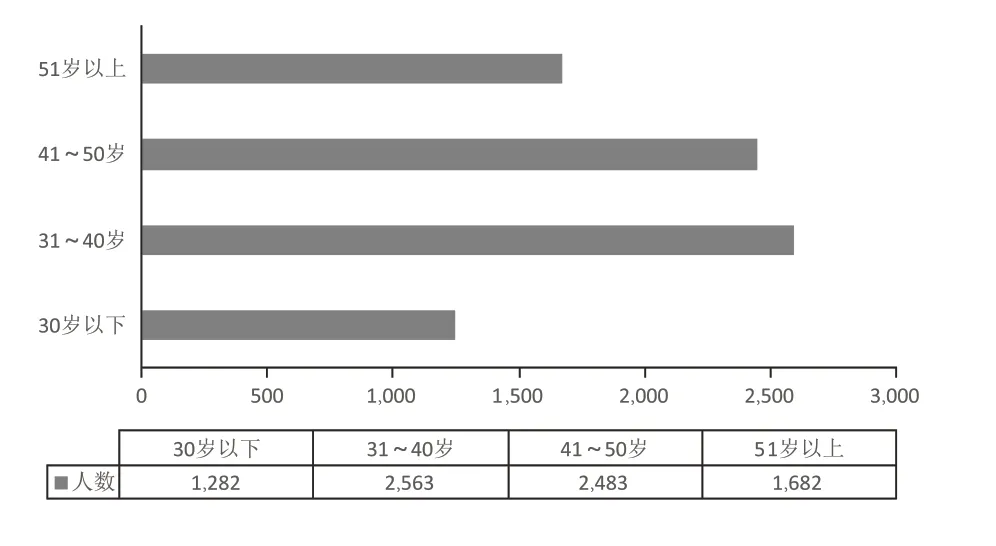

全部从业人员中,30 岁以下1,282 人,占人员总数的16%;31~40 岁2,563 人,占32%;41~50 岁2,483 人,占31%;51 岁以上1,682 人,占21 %(见图6)。

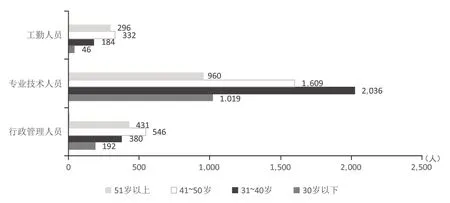

图6 文化从业人员年龄情况

专业技术人员中,30 岁以下1,019 人,占专业技术人员总数的18.12%;31~40 岁2,036 人,占36.21%;41~50 岁1,609 人, 占28.61%;51岁以上960 人,占17.06%(见图7)。

4.专业分布

图7 文化专业技术人员年龄情况

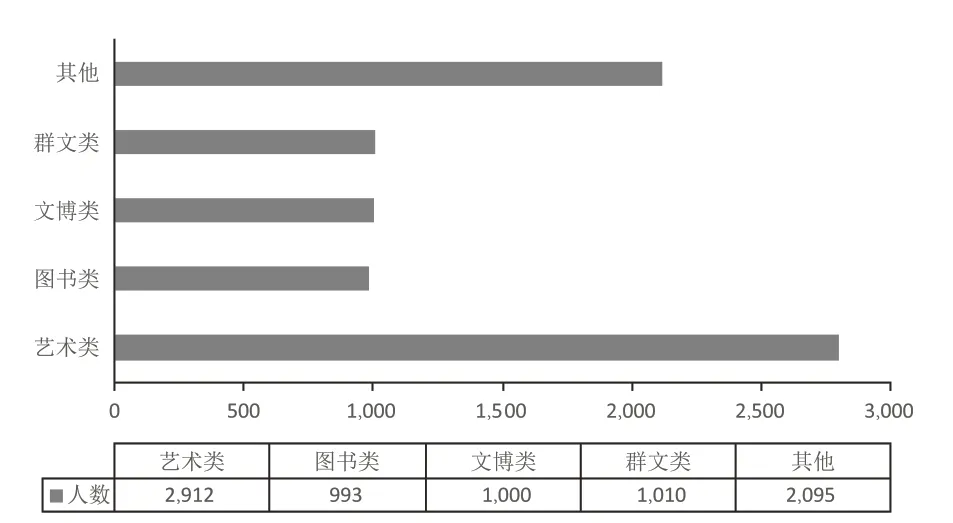

全省从业人员中,艺术类2,912 人,占人员总数的36.35%;图书类993 人,占12.40%;文博类1,000 人,占12.49%;群文类1,010 人,占12.61 %;其他2,095 人,占26.15 %(见图8)。

图8 文化从业人员专业分布

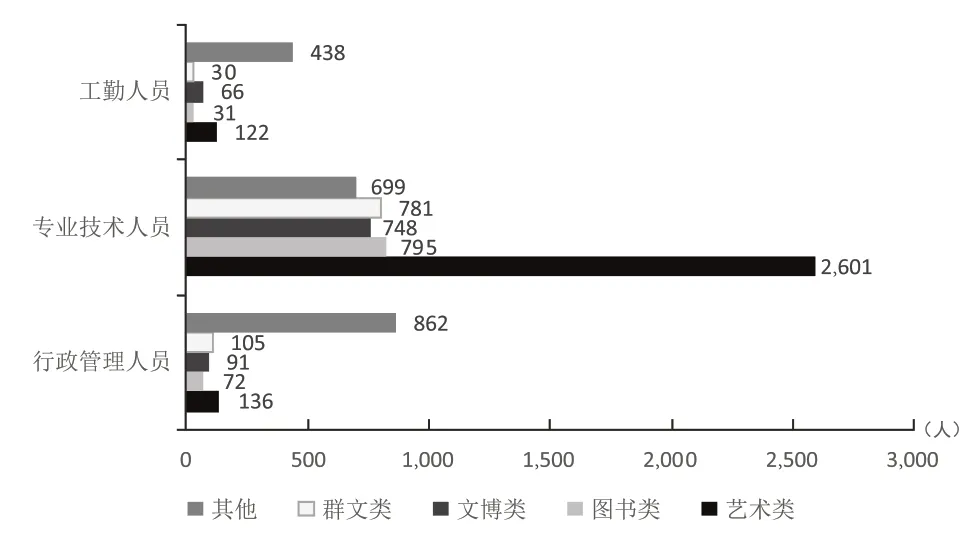

专业技术人员大都集中在艺术类。其中,艺术类2,601 人,占专业技术人员总数的46.26%;图书类795 人,占14.14%;群文类781 人,占13.88%;文博类748 人,占13.30%;其他699 人,占12.42%(见图9)。

5.地区分布

图9 文化专业技术人员专业分布

(1)从在编在岗人员总数看,省厅直属单位和泉州、福州、漳州市文化从业人员数量明显高于其他地区(见图10)。

图10 直属、各地市单位在编在岗人数情况

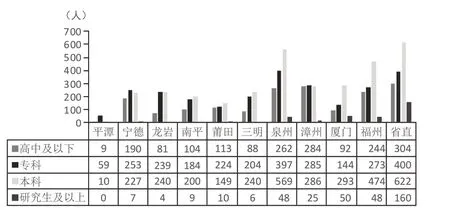

(2)从学历来看,本科以上学历的占比,厦门市最高占比59.24%,其他依次为:省厅直属单位占比52.62%;福州市占比50.24%;泉州市占比48.35%;三明市占比45.72%;龙岩市占比43.26%;南平市占比42.05%;莆田市占比40.15%;宁德市占比34.56%;平潭综合实验区占比12.82%(见图11)。

图11 直属、各地市单位学历情况

(3)从职称构成看,中级以上职称占比超过60%的,有厦门市(69.08%)和省厅直属单位(65.41%)。接下来依次是三明市(45.35%),龙岩市(45.21%),泉州市(44.51%),福州市(37.73%),莆田市(36.61%),漳州市(34.32%),南平市(19.32%),平潭综合实验区(14.10%)(见图12)。

图12 直属、各地市单位职称情况

(4)从年龄构成看,年龄在40 岁以下的从业人员:省厅直属单位959 人,占比64.53%;泉州市713 人,占比55.88%;厦门市282 人,占比48.70%;福州市459 人,占比44.18%;龙岩市248 人,占比43.97%;宁德市288 人,占比42.54%;三明市226 人,占比42.00%;漳州市356 人,占比40.45%;南平市192 人,占比38.63%;莆田市132 人,占比33.33%;平潭综合实验区17 人,占比21.79%(见图13)。

图13 直属、各地市单位年龄情况

总体来看,沿海中心城市文化人才多、学历高、职称高而且年轻化,山区基层高级人才奇缺,学历偏低,且年龄老化。

二、福建省文化系统人才队伍建设的主要措施和成效

(一)注重健全人才工作制度

省文化厅根据新时代文艺人才培养需要,积极在建章立制上下功夫。在人才培训方面,研究制定了《省文化厅培训管理办法》,从培训内容、培训计划与申报、培训组织与实施、培训管理与纪律5 个方面,对厅机关和省直文化系统培训办班工作进行规范。在人才交流方面,着眼于优化省直文化系统干部队伍结构、提高干部素质和能力,研究制定《省文化厅干部交流工作规定(试行)》,对厅机关和厅属单位干部调任、转任、调整分工、系统内部交流、挂职锻炼等做了明确规定。在人才招聘方面,研究制定《省文化厅事业单位公开招聘规定》,从计划申报、招聘程序、纪律要求等对人才招聘工作明确了17 条规定;研究出台《福建省文化厅直属文艺院团文艺创作生产外聘人员管理办法》,对省属文艺院团外聘人才专业范围、专业职称、专业水平、外聘程序、检查监督等进行规范。在服务保障方面,2010年省文化厅与省委宣传部、省财政厅等7 个厅局联合制定了《福建省获得中国戏剧梅花奖演员奖励实施办法》,从工资待遇、二级保健、住房奖励、职称晋升等方面进行了明确,省属文艺院团7 位梅花奖演员享受了奖励政策,设区市也给予了相应的奖励,较好地调动了全省戏剧演员的积极性和创造性,截至2017年全省共有15 人16 次摘得全国戏剧梅花奖。福州市出台《引进高层次优秀人才办法》,对引进包括文化人才在内的高层次优秀人才给予政策支持。

(二)注重引进高层次文化人才

在全省发布《文化行业年度紧缺急需人才引进指导目录》,在人才引进和招录上主动简政放权,让厅属单位根据自身需要,制定专项招聘计划,对于符合年度人才引进指导目录和取得硕士学位以上人员可采取直接考核方式予以补充,对紧缺急需人才可简化手续、公开招聘。各文艺院团通过长期引进、项目合作、聘请兼职等方式大力引进导演、指挥、编剧、作曲、表演等急需紧缺人才。省歌舞剧院以特招的形式聘用4 名优秀年轻声乐演员,并聘请中国三大男高音之一的香港歌舞剧院著名歌唱家莫华伦为福建大剧院艺术总监。莫华伦2016年入选福建省“海外人才百人计划”,后又入选国家“千人计划”。2014年福州市文化局柔性引进中国美院中国画系主任、教授尉晓榕兼任福州画院院长;2015年聘请中国人民大学图书馆副馆长、副教授宋姬芳兼任福州市图书馆馆长。

(三)注重提升文化人才素质

采取派出去请进来、选好苗子、以团带班、以老带新等培训方式,使用重点培养等办法,为文化人才创造良好学习机会。一是送学深造。根据中青年文化人才成长需要,采取多种措施,为文化人才学习成才创造条件。省实验闽剧院、福建省梨园戏院等单位与中国戏曲学院附中合作,采取4+2 的模式培养青年戏剧人才,取得了较好成效,闽剧班小学员在福建省十三届水仙花戏剧比赛和北京市中等职业学校技术技能比赛戏曲表演赛中获得优异成绩。二是办班培训。从2015年开始,省文化厅机关和厅属单位每年举办各类培训班40 多个,培训人才3,000多人次,仅2017年就投入培训经费378.6 万元,举办各类文化人才培训班42 个,培训人员3,960人次。省艺术馆举办的“全省农民画漆画培训班”和“全国农民画创作群体漆画技艺实验班”,将培训工作与艺术扶贫有效结合,受到中宣部、文化部的充分肯定。三是参加调训。2014年以来,福建省共选派全省29 名地市、60 名县市文化局局长参加全国文化局局长轮训,每年选派70 多名专业技术干部参加文化部组织的各类专业培训。四是外请辅导。泉州市积极邀请国内外专家、学者来泉授课。实施闽南文化生态保护区“十百千基础工程”,发挥文化名人、老艺术家传帮带作用,培养一批濒危、弥足珍贵的非物质文化遗产传承人。通过组织宣传文化团组外出访问和邀请境外文化团组莅泉交流的方式,就戏剧、南音、艺术教育、文物博物、学术研究、宗教民俗等进行探讨和合作,拓宽人才培养渠道。龙岩市邀请文化系统的专家来龙岩讲课,通过德艺双馨优秀人才的传、帮、带,推动全市文艺工作者队伍整体素质的提高。

(四)注重培养基层文化人才

福建省文化厅坚持把基层文化人才培养作为服务基层的重点工作,采取多种形式开展基层文化人才培训。福建省艺术馆从2014年起,采取区域联训、示范办班的方式,每年举办2~3 期农村文化协管员和综合文化站长培训班,已经培训基层文化人才近万人次。福建省图书馆积极争取文化部支持,采取部省联训、业务巡讲等形式,举办全省县级公共图书馆业务培训。三明市通过整合编制、政府购买服务岗位等方式,确保全市每个乡镇(街道)综合文化站有人员3 名以上;整合行政村文化活动室(中心)、农家书屋管理人员,确保每个行政村至少配有1 名文化协管员。福州市开办村级文化协管员、农村文化站站长培训班,开设农村群众文化活动基础理论知识、非物质文化遗产保护、农家书屋、公共文化服务示范区创建等课程,引导基层文化工作者拓宽视野、创新思维,更好地发挥他们在农村文化建设和基层公共文化服务中的作用。

(五)创新人才培养机制

近年来,福建省文化厅着眼全省文化人才队伍需求,尤其是针对导演、编剧、文创等人才紧缺急需的现状,积极创新人才工作机制,增强人才培养活力。一是火花茶会机制。创建艺术精品策划论证“火花茶会”机制,组织省内外文艺界知名导演、编剧、评论家,与部分文艺院团主创人员,重点围绕全省文艺精品创作,就剧本选题、新剧目创作加工、重大艺术活动、优秀剧目评论等方面进行专题研讨、面对面地充分交流讨论,调动集体智慧、碰撞思想火花、激发艺术灵感。“火花茶会”活动举办一年多来,共组织了30 期,经过“火花茶会”的集体研讨打磨,高甲戏《大稻埕》获得中宣部第十四届精神文明建设“五个一工程”奖,成为全国10 部获奖剧目之一;闽剧《双蝶扇》获国家艺术基金2017年度大型舞台剧和作品滚动资助项目并入选文化部2017年度“国家舞台艺术精品创作扶持工程”10 部重点扶持剧目,并列入“2017年度全国舞台艺术重点创作剧目名录”。歌剧《松毛岭之恋》入选为文化部2017年“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持的全国9部剧目之一,并参加在江苏南京举办的“第三届中国歌剧节”展演。此外,舞剧《丝海梦寻》精华版精彩献演2017年“厦门金砖会晤”、福州“三合一”——金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛专场文艺演出,京剧《赵武灵王》等剧目入选文化部第八届中国京剧艺术节等国家级展演活动。二是合作育才机制。持续开展央地合作,主动与国家级高等学府、文化单位、艺术院团等签订战略合作协议,借助中央文化艺术团体雄厚的师资力量和先进的教学手段,积极开展产学研合作,在艺术创作、人才培养、剧目引进等方面实现高位对接,选送中青年文化骨干到国家院团学习深造、挂职锻炼。不断深化校企合作,福建艺术职业学院坚持“非遗传承、产教融合”的特色办学宗旨,举办“福州脱胎漆器髤饰技艺”“福建建窑建盏烧制技艺”等4 期非遗传承人培训班,培训非遗传承技术人员240 名。三是文创市集机制。定期在福建博物院开办文化创意产品市集,为全省文创产品开发业者提供场地,并推介销售文创产品、文创设计方案,定期组织文创专家进行现场点评指导,为文创人才提供了一个交流、展示、合作平台。四是名家传戏机制。福建省文化厅持续开展“福建戏曲名老艺人薪传计划”,每年在各剧种、各行当、各流派中遴选50 名左右老艺人,采取师带徒方式传承100 个折子戏。制定《特聘戏曲导师培养学生管理办法》,两年一期,一期10 人以师带徒的方式培养福建省编剧、导演、表演等方面骨干人才。2017年,文化部公布的“中华优秀传统艺术传承发展计划”中福建省5 位戏曲名家入选。福建京剧院、省闽剧院、芳华越剧团等一批全国知名表演艺术家,特别是梅花奖、文华奖得主分别收了本专业青年演员为徒,建立起现代师徒关系,进一步加大后备人才培养力度。

三、福建省文化系统人才队伍建设存在的问题及原因分析

(一)存在的问题

1.文化人才总量偏少,结构不合理,分布不均衡

从总量来看,2016年全省常住人口3,874万人,从事文化工作的在编人员8,010 人,相当于一个文化工作者服务近4,837 人。从事文化工作的专业技术人员5,624 人,相当于一个文化技术人员服务6,888 人。人才总量不足制约了文化事业的发展。

从年龄结构看,福建省文化系统在编人员老龄化情况比较严重,特别是各市、县基层文艺院团在编人员、高层次人才年龄老化问题更加突出,存在人才断层、青黄不接等现象。

从学历层面看,高学历人才所占比例偏低,研究生以上学历253 人,占专业技术人员总数的4.5%;专科以下学历3,075 人,占54.68%。艺术系列单位比重较小,整体学历层次不高,本科学历以上人员有部分非第一学历。

从职称层次看,福建省文化厅直属事业单位、福州、厦门、漳州、泉州市高级职称专业技术人才数量和比例显著高于山区文化单位,基层高级专业技术人才缺口明显。以正高职称人才为例,全省共有正高职称214 人,其中省直文化单位、福州、厦门、漳州、泉州市有194 人,占正高职称总数的90.65 %,而其他地区仅有20人,仅占9.35%。

从专业分布看,在职专业技术队伍中,艺术类为2,540 人,占专业技术人员总数的45.16%。演员和演奏员构成专业队伍的主体,但骨干人才偏少;编剧、导演、作曲等专业比例较低,骨干人员更少,缺乏主创人员已经制约演出院团整体剧目的创作和艺术生产水平。图书类、群文类、文博类专业人才更是稀缺,博物馆人才主要集中在考古学、历史学上,对文物信息的解读过于单一,急需考古、古建、文物修复、文物保护、文物鉴定、自然标本研究等专业研究型人才。

从地域上看,山区与沿海各市、县(市、区)之间相比发展不平衡,在工资及福利待遇、工作环境、发展机遇等方面存在较大差距,山区县(市、区)招人难、留人难的问题比较突出,尤其是在边远山区,职工月工资普遍在2,000 元左右,制约了人才的培养、引进和成长。

2.高层次拔尖人才和领军人物匮乏

高层次拔尖人才和领军人物是区域文化发展水平的集中体现。2013年,福建省委制定实施了《福建省文化名家遴选办法》,加大高层次拔尖人才培养力度。目前福建省高层次拔尖人才和领军人物明显偏少,尤其缺乏在全国有知名度和影响力的文艺名家和学科带头人。这在艺术院团中表现得尤为突出,高层次人才引不进来,自己培养的人才又难留住,很多专业出现高层次人才断层,完成大作品不得不外聘主创人员。

3.高素质的文化产业专业人才缺乏

演艺产业、文化投资、文化创意、经纪服务、文物与非物质文化遗产利用等专业人才数量难以满足需求。动漫企业多数是技术出身的人才担任骨干,缺乏精通故事、编剧和产业运作的高素质综合人才。县级文化经营单位多数在文化娱乐、网吧、音像租赁、书报刊印刷等,经营者大多数文化程度低,经营理念和手段相对落后;既熟悉文化产业管理又具备市场营销、融资和企业运作的复合型经营管理人才尤其紧缺。

(二)原因分析

1.重使用轻培养问题比较突出

调研期间,所到单位都强调缺少人才,但如何解决人才短缺问题都没有具体计划措施。由于文化事业经费投入不足,各地投入到文化人才培养的经费更少,尤其是市、县一级,多数没有文艺人才工作专项经费。因此,文化单位难以有计划、有组织地实施人才培养。全省文化系统中,人才培训基本上依靠省级举办的培训班,自行办班组织本单位人才培训的很少。

2.引进人才门槛偏高

首先是学历要求高。目前,省级和各设区市在引进人才方面,都把学历当成一个硬杠杠,本科是最低标准,硕士、博士才是重点目标,而文化系统,尤其是文艺人才,由于学历教育起点普遍偏低,很难引进既是高学历、又有高水平的演艺人才。由于引进人才学历达不到省、市级引才标准,享受不了相关人才待遇。其次是招聘比例偏高。按照人社部门规定,事业单位人员招聘比例必须达到1 ∶3,而文化系统由于专业特殊性,一些冷门专业应聘人数很难达到规定的比例。近几年省属文艺院团在招聘舞台表演类人才中也经常因达不到规定的应聘比例而受影响。

3.文化文艺人才待遇偏低

文化系统所属事业单位大部分靠财政拨款,实行“收支两条线”管理和工资总额包干制度。目前,绩效工资总量控制在具体操作中仍然实行大平均、小差距的分配制度,好处是保障了公益性,弊端是“干多干少都一样”,知识、技术、作品等要素在绩效工资分配中没有得到充分的体现,影响了文化人才队伍积极性和创造性的发挥。省属国有文艺院团每年核定演出场次至少124~136 场,近两年6 个院团实际年演出场次均超过核定场次,但实际的演出量与年人均绩效工资水平不匹配,除福建京剧院(5.93 万元)外其余院团两年平均只有4.6 万元,与教育、卫生系统相比相差甚远。省属院团的编剧,为单位完成一部戏剧,属于职务创作,最多只能拿基本工资和绩效奖,4 万~ 5 万元,而将版权卖给外单位,一个好剧本约30 万元。由于文艺人才待遇偏低,不仅引进高层次人才困难,还出现优秀人才和优秀作品流失的现象。

4.专业技术岗位设置不尽合理

在各级职称评审过程中,由于业绩成果突出,评审的通过率不断提高,具备中、高级职称任职资格的人数不断增加,现有经核准的中、高级专技岗位数远远不能满足现实工作的需求,很多专业技术人员评了职称却一直没能得到聘任,随着聘用年限的不断延长,专技上升通道遇到“瓶颈”,直接导致部分专业技术人员不思进取,一些具有良好专业素养的中、初级专业技术人员难以脱颖而出。

5.基层文化人才管理体制不够完善

乡镇文化站站长和文化工作人员的人员编制归乡镇政府管理,除了完成文化站的本职工作之外,还要兼顾乡镇政府的其他工作安排,常常疲于奔波,无法集中精力从事文化工作;有些乡镇文化站人员不干文化活,被抽调参加征地拆迁、挂职包村等工作,其本职文化工作却由其他人兼职,造成专业素质不断下降。乡镇(街道)文化站干部普遍以乡镇(街道)为主管理,县文化主管部门无法调配,文化站干部的年终奖金是由乡镇(街道)考核而定的,文化主管部门的专项考核,由于不与奖金挂钩,发挥作用有限。

四、加强福建省文化系统人才队伍建设的对策建议

(一)加强对全省文化系统人才队伍建设的统筹协调

1.加强领导

为了揭示热带西北太平洋与东南印度洋对流活动异常联系的机制,对异常降水、旋转风场、辐散风场、海温、非绝热加热等进行合成差值分析。

成立福建省文化厅人才工作领导小组,下设办公室,每年召开1~2 次会议,专题研究文化人才工作,统筹指导各地制定文化人才发展规划,加强文化人才队伍建设,提高人才工作的科学化水平。

2.摸清家底

开展全省文化人才普查工作,建立文化人才资源信息库,全面掌握全省文化人才动态情况,为制定文化人才中长期发展规划、引进急需紧缺人才、优化文化人才配置提供参考,提高文化人才工作的前瞻性和针对性。

3.制定规划

立足长远发展,对文化人才队伍建设做出规划。在摸清家底的基础上,全省、各地市制定文化人才中长期发展规划,有针对性地出台人才培养措施,建立有效的人才培养工作体系和相关配套措施。

(二)加快培养造就高素质文化人才队伍

1.着力引进和培养文化领军人才

重点引进文艺名家、文化创意和文化产业领军人物,在急需岗位上降低引进特殊人才的门槛条件,在学历、资历、职称等方面放宽要求,在最广泛范围内寻找人才、挖掘人才。对引进特殊专业岗位上的优秀拔尖人才,探索建立优秀文化人才社会化聘任制度,并提供市场化的薪酬福利,真正实现“一流人才、一流业绩、一流报酬”。为引进的优秀人才提供良好的发展平台,鼓励参加高层次的人才交流、人才培训,拓宽思路,提升理论和实践水平;秉持人才不一定归我所有、但为我所用的理念,采取岗位聘用、客座邀请、兼职、定期服务、项目合作等方式,扩大人才引进渠道。

2.积极培养懂经营、会管理的复合型人才

3.加大青年拔尖人才的选拔培养力度

继续开展全省文化系统青年拔尖人才选拔工作,让中青年文化工作者承担文化重点工作、重大课题项目,通过与名人合作、跟大师学艺,培养一批地方文化名人和大师。采取下基层采访、演出、体验生活和外出参加各类赛事活动等让中青年文化人才经受锻炼、增长才干。加强对青年拔尖人才的跟踪培养和管理,建立个人培养档案,定期对培养对象进行考核,及时了解培养进程和效果、完善培养措施。在培养周期结束后,通过组织汇报演出、举办个人作品展览等形式,集中展示培养成果。

4.加强基层文化人才队伍建设

完善机构编制、人员配备、教育培训、待遇保障等方面的政策措施,吸引优秀文化人才服务基层。配好配齐乡镇、街道宣传委员、宣传干事和乡镇综合文化站专职人员。强化乡镇(街道)文化工作考核力度,增强其工作积极性和责任心。用好省政府办公厅下发的《关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施》,切实提高基层文化人才的待遇,激发基层文化人才队伍的活力。开展区域联训,对全省各县、乡镇文化工作者进行普遍轮训,全面提升基层文化人才的业务素质和能力。完善专家服务基层机制,通过短期工作、专家服务、兼职等多种形式,组织文化名家到基层开展咨询、培训、技术指导等服务活动,带动当地文化人才素质提升。鼓励高校、科研院所、省直文化单位与基层建立长期合作关系,促进基层人才团队建设。 采取以师带徒的方式,培养扎根基层的乡土文化能人、民族民间文化传承人、非物质文化遗产项目传承人,延续传统文化项目的传承。加强对民间文化文艺团体的扶持引导,对现有业余文艺团队进行登记、管理和业务指导,发挥群众文化业余文艺队伍的作用,形成“种文化”的队伍资源。对有特色、有精品的业余文化队伍试行“以奖代补”,使之不断提高知名度,扩大影响力。定期组织省文化名家和专业技术人员深入基层开展授课辅导,召开文艺创作会,表演培训班,提升群众文化业余文艺队伍的专业水平。

(三)建立健全科学的人才管理机制

1.创新文化人才评价使用机制

坚持以用为导向,建立以同行评价为基础的评价机制,完善专业技术职务任职评价方法,根据文化部门各个行业的不同特点,灵活采用评审、考评结合、考核认定等不同评价方式。提高履行岗位职责的实践能力、工作业绩、工作年限等评价权重,突出以品德、能力、业绩和贡献为主的评价导向。合理设置基层专业技术人才评价指标,对论文、科研等不作硬性要求,可用本专业岗位中所创造的社会效益和经济效益等能够体现专业技术工作业绩和水平的成果替代。引导文化专业技术人才扎根基层,对长期扎根农村基层、艰苦边远地区工作,做出重要贡献、业绩突出的专业技术人才,可破格参加职称评审。

2.完善文化人才的选拔制度

建立完善选人用人机制。在选人上不拘一格大胆选拔,提升专业技术人才在文化队伍中的比例。根据各地实际制定和发布紧缺急需人才引进指导目录,在目录内采取专项公开招聘或直接考核等方式补充;对基层和艰苦边远地区文化事业单位公开招聘工作实行政策倾斜,放宽资格条件,降低进入门槛,扩大选人范围,推行“本土化、直通车”方式,支持基层文化事业单位按规定采取简捷有效的方式补充急需紧缺人才。对有实践经验和突出成绩的中青年业务骨干加压加担,让专业人员提拔使用有机会、职称晋升有岗位、干好事业有奔头。

3.建立健全文化人才流动机制

通过公开招考、交流轮岗、挂职锻炼等方式,促进文化党政人才拓宽视野,增长才干。加强人才挂职交流锻炼,有计划地组织安排优秀青年干部和业务骨干人才到县(市、区)基层文化单位挂职,同时从基层单位选派业务骨干到省直和市直文化单位挂职培训。

4.建立文化人才保障激励机制

一是探索建立省直文化系统人才培育专项资金。厅机关各业务处(室、局)和厅属单位从各自业务经费中挤出一定的经费,建立一个不少于300 万元的人才专项资金,用于省直文化人才的引进、培育,各设区市文广新局根据各自实际,相应建立人才培育专项资金。二是探索优秀人才休养度假制度。每年由厅属各人才小组推荐1~2 名表现突出的优秀人才,统一组织到省外进行为期一周的休养度假,进一步增强优秀人才的荣誉感。三是探索建立优秀人才项目资助机制。对文化系统优秀人才,在给予优先申报省委宣传部社科类项目资助的同时,参照省文化名家项目扶持办法,由厅人才专项资金每年资助3~5 名优秀人才作品出版、举办展览和专场演出等活动。