煤中氯的赋存与释放特性研究进展

2019-10-21王泽安

宁 坚,靳 虎,王泽安,刘 豪

(华中科技大学 煤燃烧国家重点实验室,湖北 武汉 430074)

煤中含有的氯主要来源于成煤时期海水里含有的盐分、成煤植物本身的氯、泥质沉积物和地表水渗滤的氯。高氯煤在热化学利用过程中往往会造成换热设备的安全问题,一般认为,当煤中氯含量超过0.25%时,在燃烧过程中就会腐蚀设备,并产生沾污腐蚀和结皮堵塞的现象,随着氯含量的增加,金属的腐蚀速度将会加快,从而大大降低设备的使用寿命[1-2]。同时,高氯煤的直接燃烧或与其它有机含碳燃料共燃烧、共热解过程中会产生大量的HCl和多种剧毒有机氯化物(如多氯二苯并二噁英(PCDDs)、多氯二苯并呋喃(PCDFs)等)[3],对环境造成很大的污染且危害人体健康,据报道,欧洲排放的HCl有75%来自于煤的燃烧,是环境中HCl污染的最大人为来源[4]。

关于煤中氯赋存形态的研究可以追溯到20世纪50年代[5],随着高氯煤利用过程中安全事故的出现及环保要求的不断提高,2000年以后,越来越多的学者开始关注煤中氯的释放特性,并试图寻找有效的控制技术[6-7]。已有高氯煤的研究主要集中在英国、美国伊利诺伊州和澳大利亚等少数几个典型煤种[8],而关于国内高氯煤的研究很少,但近几年发现的新疆高碱煤中碱金属和氯含量普遍高于我国其它地区动力用煤,在燃烧过程中出现严重的锅炉结渣和尾部受热面沾污腐蚀现象,大大限制了其应用[9]。碱金属和氯引起的沾污腐蚀问题与其赋存方式、释放特性密不可分,目前人们对新疆高碱煤中易结渣矿物元素(如Na,Ca,Fe等)的赋存释放及沾污结渣机理的研究非常广泛,但关于新疆高碱煤中氯的赋存和行为特性尚未引起重视[10]。因此,笔者对国内外煤中氯的含量、赋存、释放和控制方面的研究工作进行了综述,探讨了现有研究中存在的问题并对未来的工作进行了展望,为高氯煤的高效清洁利用提供一定的理论基础。

1 煤中氯含量的测定方法

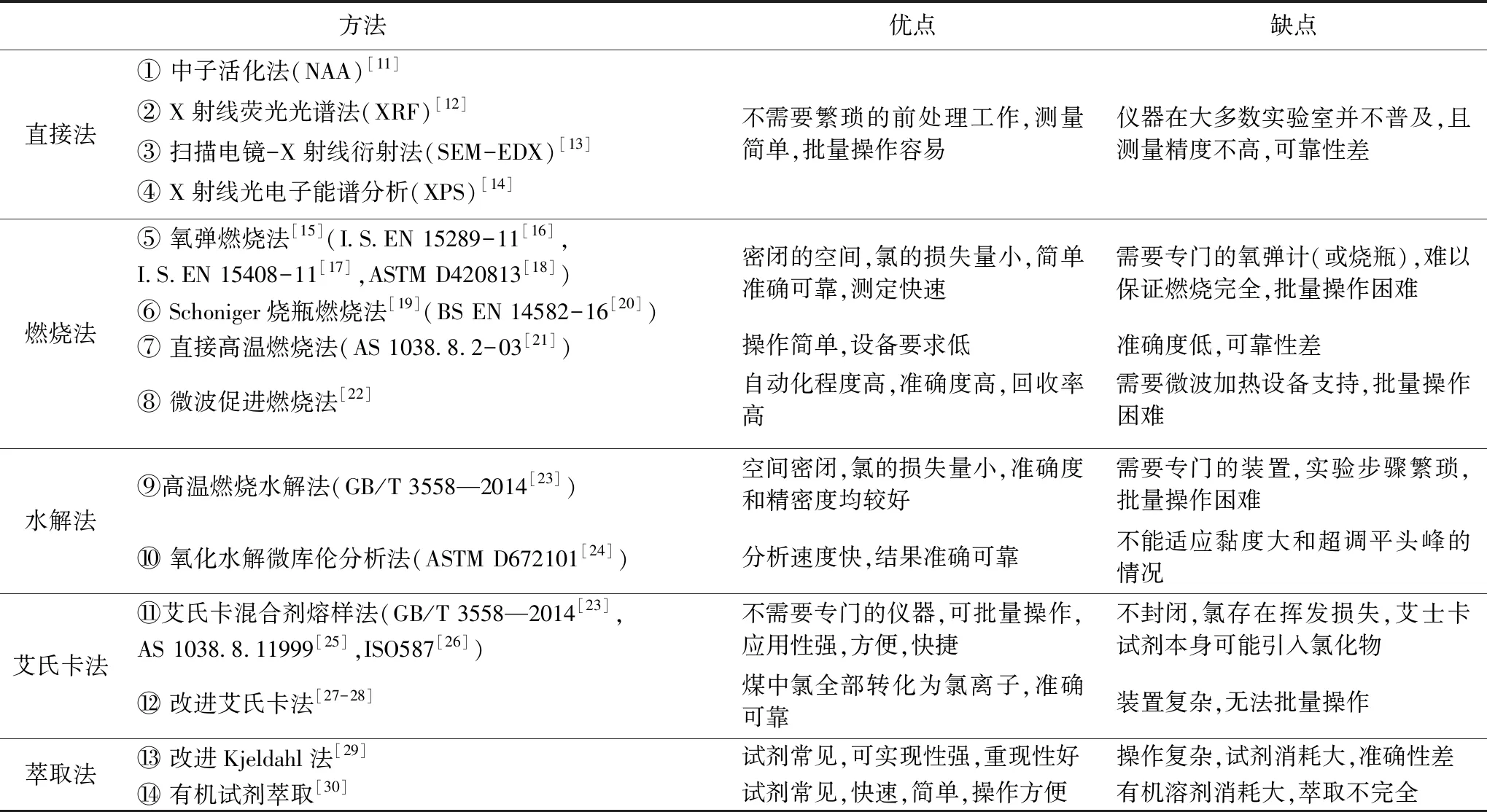

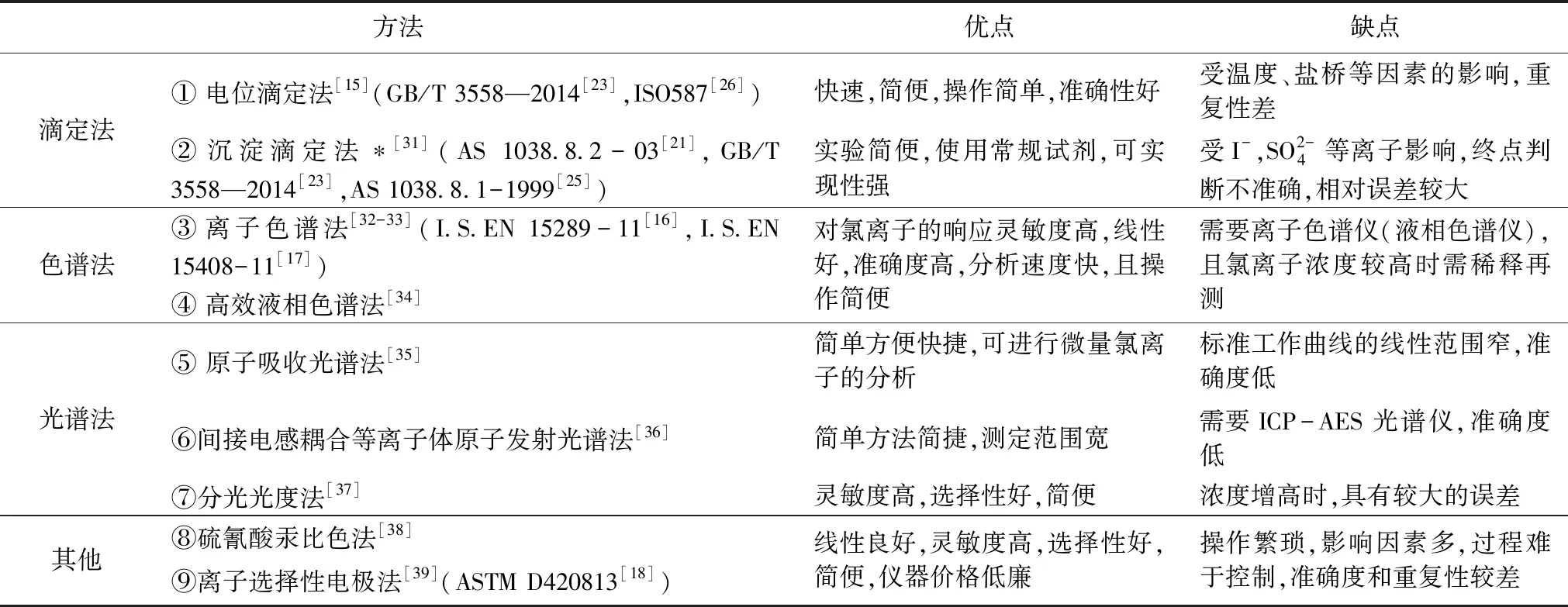

准确地测定煤中氯的含量是研究氯行为特性的基础和前提。目前,关于煤中氯的测定方法大致可分为直接测定法和间接转化法。前者是指通过精密的仪器直接测定氯元素在煤中的含量,后者是指将煤中各种形态的氯转化为溶液中的氯离子,再通过定量测定氯离子的浓度从而获得煤中氯的含量,转化的途径主要包括燃烧法、水解法、艾氏卡法和萃取法,见表1。溶液中氯离子的定量测定方法主要分为滴定法、色谱法、光谱法和其它方法,见表2。可以看出,各国煤中氯的测定方法和标准不尽相同,但几乎所有的方法都存在一些缺点,如操作繁琐、误差较大等。目前应用较广的为氧弹燃烧或高温燃烧法与离子色谱联用来测定煤中的总氯,但此法批量操作比较困难,且需要专门的仪器装置。目前世界各国在煤中氯的测定方面并未形成统一的、普适性方法,如何准确快速测定煤中氯的方法还有待进一步的发展。

2 煤中氯含量的分布

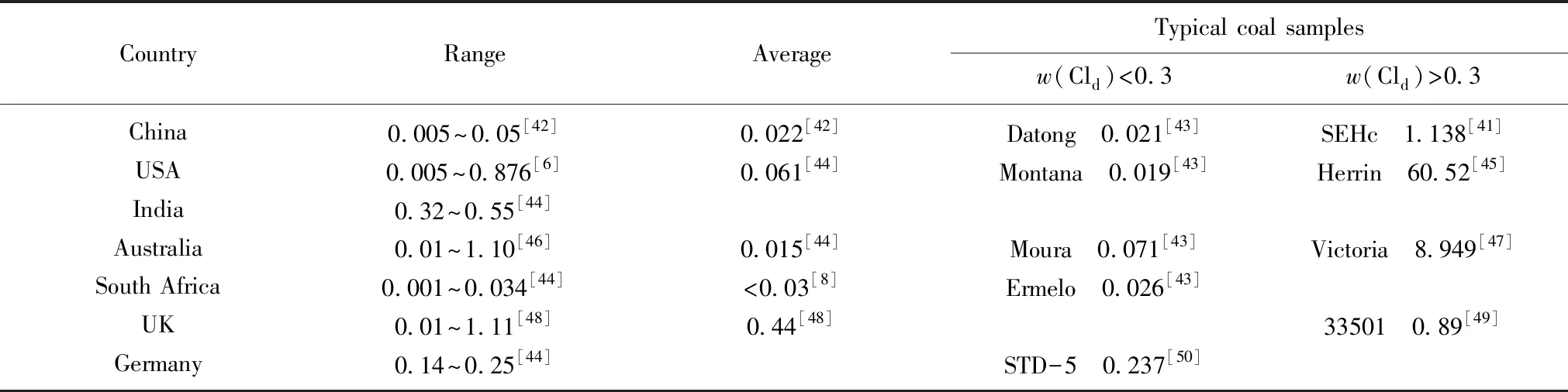

煤中氯的含量与成煤环境密切相关,不同地区的煤层、同一地区的不同煤层、同一煤层的不同位置的煤中氯含量均可能存在着较大差异。根据GB/T 20475.2—2006中氯的分级标准,煤可以分为特低氯煤(≤0.050%)、低氯煤(0.050%~0.150%)、中氯煤(0.150%~0.300%)和高氯煤(>0.300%)。世界主要产煤国煤中氯含量的分布范围、均值及典型煤样中氯含量的值见表3,可以看出,世界上大部分的煤均属于低氯煤或特低氯煤,其氯含量在0.005%~0.200%,平均值为0.10%[40],主要的高氯煤产地有[8]:英国东部、德国东部、美国伊利诺伊州、印度、波兰、澳大利亚以及近几年发现的中国新疆吐鲁番哈密煤矿区[41]。

表1 煤中总氯的测定方法

Table 1 Determination methods of total chlorine in coals

表2 氯离子的定量检测方法

Table 2 Quantitative methods of chloride ion

方法优点缺点滴定法① 电位滴定法[15](GB/T 3558—2014[23],ISO587[26])快速,简便,操作简单,准确性好受温度、盐桥等因素的影响,重复性差② 沉淀滴定法∗[31](AS 1038.8.2-03[21],GB/T 3558—2014[23],AS 1038.8.1-1999[25])实验简便,使用常规试剂,可实现性强受I-,SO2-4等离子影响,终点判断不准确,相对误差较大色谱法③ 离子色谱法[32-33](I.S.EN 15289-11[16],I.S.EN 15408-11[17])④ 高效液相色谱法[34]对氯离子的响应灵敏度高,线性好,准确度高,分析速度快,且操作简便需要离子色谱仪(液相色谱仪),且氯离子浓度较高时需稀释再测光谱法⑤ 原子吸收光谱法[35]简单方便快捷,可进行微量氯离子的分析标准工作曲线的线性范围窄,准确度低 ⑥间接电感耦合等离子体原子发射光谱法[36]简单方法简捷,测定范围宽 需要ICP-AES光谱仪,准确度低⑦分光光度法[37]灵敏度高,选择性好,简便浓度增高时,具有较大的误差其他⑧硫氰酸汞比色法[38]⑨离子选择性电极法[39](ASTM D420813[18])线性良好,灵敏度高,选择性好,简便,仪器价格低廉操作繁琐,影响因素多,过程难于控制,准确度和重复性较差

注:*包括Volhard滴定法和Mohr滴定法。

表3 世界各地煤中氯的含量分布

Table 3 Distribution of chlorine in coals %

3 煤中氯的赋存特性

煤中氯的赋存形态与煤层空间位置、成煤植物、沉积环境、成煤气候、岩浆热液活动和地下水活动等因素有着重要的关系[11,51]。目前研究围绕的煤种主要包括国内外大多数低氯煤及少数典型的高氯煤矿(如美国伊利诺伊州煤、澳大利亚褐煤、英国煤和中国新疆高碱煤)。所采用的研究方法可以分为以下3种:

(1)相关性分析法:利用各组分之间直接或间接的联系,分析煤中氯含量与基本组分(如碱金属元素、灰分、挥发分、有机碳、显微组分、水分等)之间的关系,从而间接推断出氯在煤中可能的赋存形态。

(2)化学法萃取法:通过化学溶剂(主要为水和有机溶剂)分离煤中各组分,从而将含氯的相关结构从煤的复杂基质中萃取出来,再进一步分析其形态。

(3)仪器直接分析法:利用先进仪器(如SEM-EDX、XPS[14]、X射线吸收精细结构光谱(XANES)、核磁共振波谱法(NMR[52])、X射线衍射(XRD)等)在不破坏煤结构的基础上,直接分析氯在煤中的形态结构。

煤中氯的形态大致可分为无机态和有机态,无机态主要包括:无机离子、水合离子、无机盐(如NaCl,KCl)和含氯复杂矿物(如羟基磷灰石、方钠石、磷灰石等);有机态主要包括:有机离子交换态、有机共价结合态、有机氯化物(如官能团含氯结构)和有机离子配合物(如季胺基团、碱金属羧基配合物)。煤是一种高度复杂的有机混合物,而煤中不同形态的氯在煤中的赋存位置及依存关系不尽相同:可能存在于煤的基质中(如镜质体,惰质组)、或存在于煤的矿物组分中(如黏土矿物)、还可能溶解在孔隙水中和吸附在煤颗粒孔隙内表面等。

3.1 煤中无机形态的氯

蒋旭光等[53]统计了我国41种不同煤阶的特低氯煤中氯含量(w(Cld)=0.004 5%~0.048 0%)和灰分含量,发现对于烟煤、无烟煤和褐煤来说,氯含量和灰分呈现出正相关性;鲁百合[54]对我国合山煤和红阳煤样进行煤岩显微组分分析,发现煤中氯含量和丝质组、黏土中氯含量成正相关,和镜质组中氯含量成反相关,从而推断氯主要以无机态形式存在于煤中。对于目前讨论的主要的几种无机形态的氯的分析如下。

(1)无机离子:DAYBELL等[55]发现英国煤中大部分氯都是水溶性的,且可以被碳酸根离子取代,当煤中碳酸盐的质量大于0.25%时,氯的提取率接近100%[56];同时CASWELL等[57]发现英国高氯煤矿中地下水的氯含量和煤中的氯含量存在显著的正相关关系,且高速离心提取煤中的水和地下水的盐分相当[58],而地下水中的氯以无机离子形式为主;此外HUGGINS等[59]发现英国煤和澳大利亚褐煤的氯与水溶液中氯离子的XANES谱非常相似,由此认为这两种煤中的氯以无机离子存在于孔隙水中。

(2)水合离子:陈川等[60]、刘敬等[61]通过对比水溶性氯和水溶性钠的关系,认为准东煤中部分水溶氯可能是以水合离子形式存在于煤中。

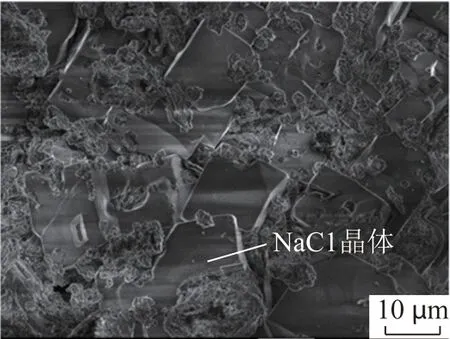

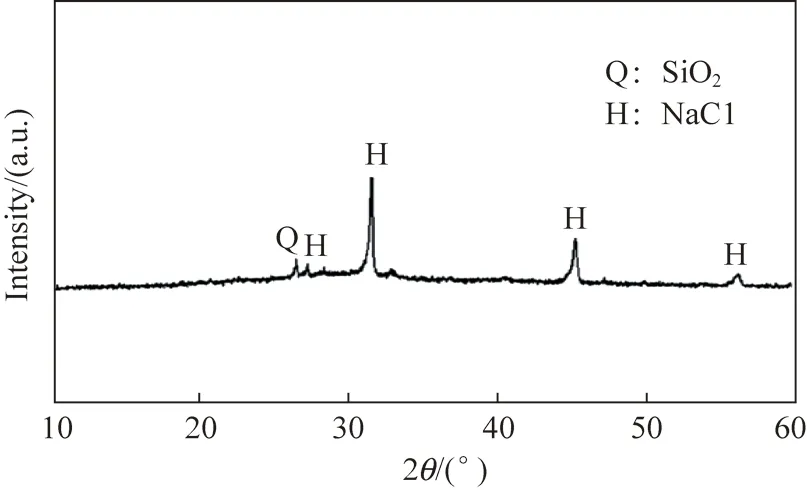

(3)无机盐:COX等[45]认为H2O+DMSO可以萃取煤中全部的无机态氯,由此COX等、赵峰华等[11]采用此方法研究美国伊利诺伊州6号煤和中国平朔煤,发现这两种煤中的氯主要以无机盐的形式存在;郭帅等[47]在澳大利亚原煤的SEM图像(图1)及其低温灰的XRD图像(图2)中均发现了NaCl晶体。

图1 澳大利亚褐煤的 SEM 照片[47]Fig.1 SEM of Australian lignite[47]

图2 澳大利亚褐煤低温灰的XRD谱图[47]Fig.2 XRD patterns of low-temperature ashes of Aust-ralian lignite[47]

(4)含氯复杂矿物:陈欣娟等[4]认为氯离子半径与羟基(OH)离子半径(0.14 nm)相近,可能取代羟基以类质同象形式存在于羟基化合物的晶格中,如羟基磷灰石,云母黏土矿物等;VASSILEV等[43]也认为氯可能以氯磷灰石(Ca(PO4)3(Cl,F,OH))、方钠石(Na8(AlSiO4)6Cl2)和一些硫酸盐和碳酸盐以及无机非晶态物质共存于煤中。

3.2 煤中有机形态的氯

徐旭等[62]统计了国内外167种煤(w(Cld)=0.005%~0.980%)中各成分的含量,发现氯含量与煤灰分、碱金属含量之间呈现出反相关性;范肖南[63]通过相关分析法发现,所研究的64种煤中氯含量与有机显微组分、有机碳、氮含量、硫含量均呈现出正相关性,由此他们认为,煤中的氯主要存在于煤的有机组分中,且与氮、硫有相同的来源。目前关于煤中有机形态的氯的赋存方式归纳总结如下。

(1)有机离子交换态:COX等[45]认为DMSO+KNO3可以萃取出煤中有机离子交换态的氯,是一种弱键结合的形式,该作者采用此法研究Herrin 6号煤,结果表明,煤中有17%的氯为有机离子交换态,并认为这一部分氯存在于煤的显微组分中。

(2)有机共价结合态:COX等[45]认为H2O,DMSO,DMSO+KNO3均不能萃取出来的氯有机共价结合态的氯,是一种强结合形态,王宝凤等[64]采用此法发现我国华蓥山和吴家坪煤中的氯主要以有机共价键结合态存在。

(3)有机氯化物:SHAO等[65]发现在300~600 ℃,HCl的释放峰和NH3的一致,认为这一部分的氯是与煤的有机结构(如含氮官能团等)结合的氯;王晓华等[66]依次用8种不同极性的溶剂对6种煤样进行分级彻底萃取,首次从煤中检测出邻二氯苯、氯胺酮、4-氯代双苯酮等多种有机氯化物;郭伟等[67]采用分级分次索氏萃取法萃取童亭煤、徐州煤和平顶山煤,发现这3种煤中的含氯结构主要包括脂基氯、芳基氯和杂环基氯化物等。

(4)有机离子配合物:HUGGINS等[59]发现美国伊利诺伊高氯煤中的氯和水溶液中的氯离子的XANES谱不一致,认为氯主要与煤的有机质结构(如季胺基团和碱金属羧基配合物)结合,并吸附在煤微孔和裂隙的表面;JIMÉNEZ等[68]发现在西班牙Puertollano煤矿中氯含量与煤灰分、Na,K之间呈现出反相关性,但与煤中水分、镜质体含量呈现正相关性,由此认为氯是以有机离子积聚在显微组织的微孔结构中。

综合上述煤中无机和有机氯的研究结果可以看出,关于煤中氯赋存形态的研究大多来源于间接的分析,同时对氯的具体赋存方式的定义和分类标准尚不明确。不同煤种中氯的形态存在较大差异,当选取的煤种不同时,其相关性分析的结论有可能相反,不同煤种的萃取结果也相差较大,如平朔和华釜山均为低氯煤,但其无机氯和有机氯的分布却截然不同,这与成煤过程中氯的来源与演变密不可分。此外,对于研究较多的典型高氯煤矿,大部分学者认为澳大利亚褐煤[8],英国高氯煤[58]和中国新疆高氯煤[60]中的氯均是以无机水溶态为主,或以无机离子、或以水合离子溶解在煤孔隙水中,而关于美国伊利诺伊州煤中氯的形态分布还存在一些分歧,一部分学者认为氯主要以有机离子吸附在微孔的内表面上[59],也有一部分学者认为氯主要以无机盐形式存在[69]。

煤的基质较为复杂,现有的仪器很难直接准确地检测出煤中氯的结构,而通过相关性分析的置信度无法保证,溶剂萃取出来的氯也有可能和原煤中氯的赋存方式存在差异,因此未来必须发展新的测试分析方法或对现有的各类方法进行改进,从而寻找更直接的证据证明氯在煤中的存在形式、结合状态和矿相结构,同时也应该从根源上探究煤中氯的来源及其形成演化和成煤过程之间的联系。

4 煤中氯的释放特性

煤中氯的释放过程和释放形式受到煤质特性(如煤中氯形态、挥发分含量、变质程度、粒度等)和外部热环境条件(如气氛、保温时间、升温速率、压力等)的影响,在燃烧、热解和气化条件下的释放规律存在异同,总的来说,煤中有机态的氯主要在低温区间(<500 ℃)以HCl形式释放,而无机态的氯在主要在高温(>500 ℃)下以HCl,Cl2,NaCl,KCl,Cl原子等形式释放。已有的研究主要是通过在线(质谱法、红外法等)或者离线(XRD、XPS、分级萃取等)的方法来测定氯在气态和残余焦样中的形态及其分布来考察煤中氯的释放特性及各因素对其释放规律的影响。

4.1 煤燃烧过程中氯的释放特性

氯的形态是影响氯释放特性的根本因素,因为不同形态的氯在煤中的结合方式、热稳定性都不一样,其析出温度和释放形式均存在一定差异。李寒旭等[70]采用TG-Mass探讨氯含量与氯析出特性的关系,结果表明以离子状态存在于煤的内表面上的氯在150~300 ℃通过热作用释放,与煤有机结构相连的氯在400~500 ℃受氧化作用释放,而无机氯化物则在700~800 ℃以HCl释放;李震等[71]认为高于600 ℃时,无机氯会以HCl释放;蒋旭光等[72]却认为无机氯在1 000~1 100 ℃才会释放;同时对于高碱高氯煤,无机形态的氯会在高于600 ℃主要以NaCl形式直接释放[73-74],可能也会直接以Cl原子释放[75-76]。

煤质特性对氯的释放也存在一定的影响:煤的挥发分越高,变质程度越低,氯更容易在低温下释放[77-78];同时,煤的粒度越小,HCl的初始析出温度和最大析出温度均会提前[77]。此外,外在条件也是重要的因素:同等温度下,保温时间越长,氯的释放率越高,EDGCOMB等[79]表明,在200 ℃的干空气中加热24 h,会有超过50%的氯以HCl形式释放;当压力升高时,氯的释放率会降低[80]。

4.2 煤热解过程中氯的释放特性

GUO等[81]认为大同煤在热解气氛下150~350 ℃释放的氯来自煤中有机态氯,在350~800 ℃释放的氯为弱吸附形式存在的无机氯,而与金属结合的氯(如NaCl,CaCl2)多在800 ℃释放;LI等[82]通过对比煤和焦中氯的萃取结果发现,500 ℃以下挥发的主要是以共价键的形式存在的有机氯;王智化等[83]、宋维健等[84]认为准东煤中无机水溶态的氯会在高于800 ℃以NaCl形式释放;同时TSUBOUCHI等[85-86]通过FTIR在线监测热解过程中HCl的释放曲线,结果表明煤中至少有4个HCl释放峰,分别在280,360,480和580 ℃处,且低于450 ℃释放的氯来自于煤中的水溶性氯,高于450 ℃时,释放的HCl与煤会发生二次反应,并且在450~750 ℃再次释放;QUYN等[87]也发现在600 ℃以上,挥发的氯能够与煤焦再次反应。由此可见,在热解气氛下,低温区间释放主要为有机形式的氯,而在高温下释放的氯可能来源于煤中较稳定的无机氯,也可能来源于二次反应。

煤质特性对热解气氛下氯释放的影响主要体现在:挥发分越高[82],碳含量越低[88-89],变质程度越低[90-91]的煤,氯释放越快,这与燃烧气氛下的影响一致。热解速率和压力也是影响氯释放的重要因素:TSUBOUCHI等[92]发现当热解速率从2.5增加到400 ℃/min时,氯的释放率基本不变,但焦油中氯含量增加,气态中的氯减少;余琛[93]、NOMURA等[94]却表明慢速热解时氯的释放率都要高于快速热解,因为升温速率越慢,达到相同温度需要的时间越长,氯的释放量就越大。同时,高压力会限制氯的释放,GUO等[95]通过研究大同煤中氯在不同压力下的释放规律发现,在700 ℃时,当压力从0.1增加到4 MPa时,氯释放率下降38%,这可能是因为压力升高时,挥发性氯物质在焦炭孔中的停留时间增加,同时以HCl挥发的氯与焦炭的二次反应增强[90]。

4.3 煤气化过程中氯的释放特性

一般认为,在高温气化条件下,氯的释放率接近100%,煤中大部分的氯仍然以HCl释放,但当碱金属含量很高时,一部分会以NaCl释放[96]。LI等[82]发现在CO2气氛中,950 ℃下保温30 min,六安和平朔煤的氯释放率分别为95%和100%;葛晖骏[73]表明在CO2气氛中,高于800 ℃时,氯主要以NaCl释放;KOSMINSKI等[97]发现,不管是CO2还是H2O,在850 ℃,煤中的氯几乎全部释放。但在高温高压下气化时,氯会在焦中富集[86],YAMADA等[98]发现在1 000 ℃和2.5 MPa的CO2气化中,焦炭转化率为50%时,大约有90%的氯仍然没有释放。

此外,不同气氛下氯释放规律的对比也是关注的一个重点。王锦平等[99]通过对比多种气氛下神府煤中氯的释放特性(图3),发现450 ℃时,煤中氯的析出率从高到低的顺序依次是O2,O2+H2O,Air+H2O,Air,N2,H2O,H2O,N2。对比还原性气氛,氧化性气氛中,氯的析出率更高[99];但还原性H2却可以促进氯释放[95];在还原性气氛下,氧气流量降低,煤中氯的释放率明显下降[72];但在氧化性气氛下,氧气流量和含量对氯的释放影响不大[72,100]。同时王锦平等[99]通过对比在N2气氛加入不同比例水蒸气时氯的释放率发现,水蒸气比率越高,氯的析出率越高;一般认为,CO2和H2O均会促进氯的释放[94],且H2O的促进作用更明显[81,97];但FRIGGE等[101]发现在CO2气氛下,HCl的低温释放峰值(300~600 ℃)比N2更低,这可能是因为低温下CO2的活性较低。

图3 不同气氛对煤中氯热解析出的影响[99]Fig.3 Effect of the different gas atmosphere on chlorine release[99]

4.4 氯释放过程中的形态转化

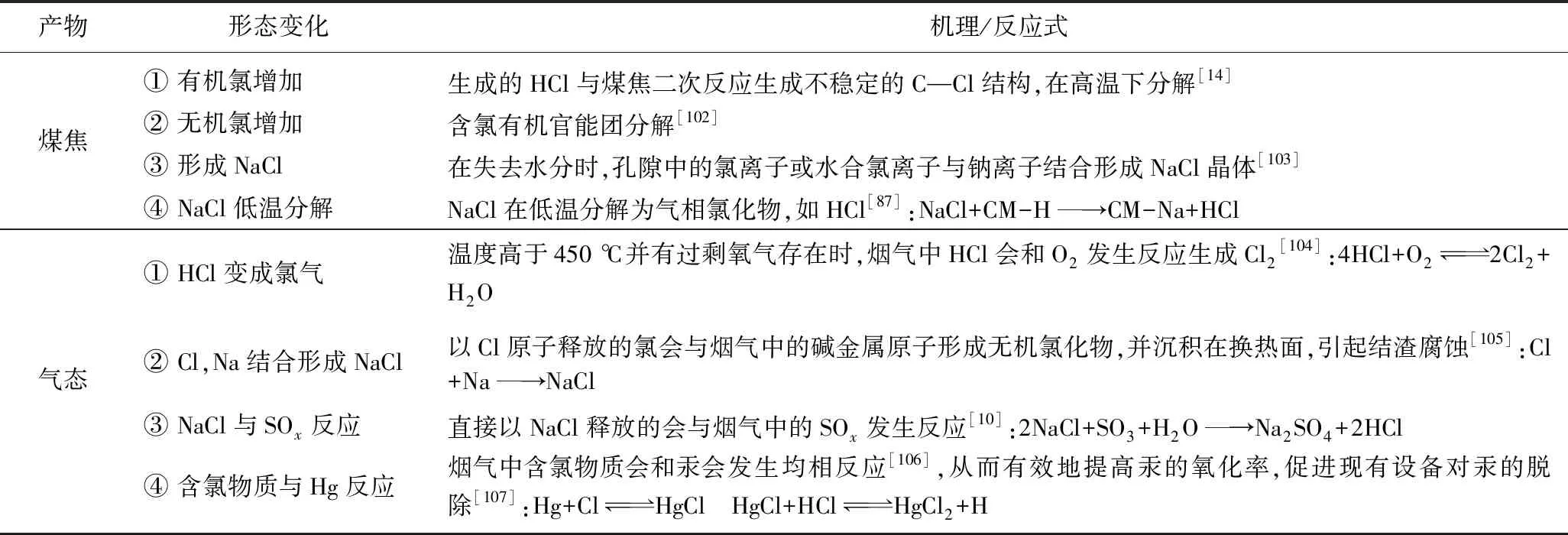

在加热的过程中,煤焦中氯可能会发生不同形态之间的转化,如有机和无机的比例发生变化、形成无机氯化物、矿物质的分解等。同时在高温烟气中,原始挥发出来的氯可能会与烟气中其它组分发生反应而转换形态,如HCl转换成Cl2,Cl原子结合Na原子形成NaCl,NaCl与SOx反应生成HCl,含氯物质与汞反应形成HgCl等,具体反应机理及其反应式见表4。

目前关于煤中氯释放特性的研究仍以低氯煤为主,且大都停留在外在因素对其的影响,缺乏内在释放机理的研究;在氯具体是如何从煤的结构中析出、在释放的过程中有何变化、释放规律和赋存形态之间的关系如何等方面的研究都还不够深入;同时,目前在线监测的气态含氯物质主要为HCl,对其它含氯物质(如NaCl,KCl,Cl原子、Cl2等)的关注度不够;此外,关于煤焦中氯的形态变化和气态中各组分之间的反应结论存在分歧。因此,在后续的研究中应该更加注重于将赋存、释放、形态转化以及外部热化学条件有机关联起来;发展先进的在线监测手段监测在线监测氯的释放形式;同时结合实验室研究所得到的释放规律与实际燃烧工况条件,从机理上揭示煤中氯的演化路径,从而为高氯煤的高效清洁利用提供理论支撑。

表4 煤焦及气态中氯的形态转化

Table 4 Transformation of chlorine in char and gaseous

产物形态变化机理/反应式① 有机氯增加生成的HCl与煤焦二次反应生成不稳定的C—Cl结构,在高温下分解[14]煤焦② 无机氯增加含氯有机官能团分解[102]③ 形成NaCl在失去水分时,孔隙中的氯离子或水合氯离子与钠离子结合形成NaCl晶体[103]④ NaCl低温分解NaCl在低温分解为气相氯化物,如HCl[87]:NaCl+CM-H→CM-Na+HCl① HCl变成氯气温度高于450 ℃并有过剩氧气存在时,烟气中HCl会和O2发生反应生成Cl2[104]:4HCl+O22Cl2+H2O气态② Cl,Na结合形成NaCl以Cl原子释放的氯会与烟气中的碱金属原子形成无机氯化物,并沉积在换热面,引起结渣腐蚀[105]:Cl+Na→NaCl③ NaCl与SOx反应直接以NaCl释放的会与烟气中的SOx发生反应[10]:2NaCl+SO3+H2O→Na2SO4+2HCl④ 含氯物质与Hg反应烟气中含氯物质会和汞会发生均相反应[106],从而有效地提高汞的氧化率,促进现有设备对汞的脱除[107]:Hg+ClHgCl HgCl+HClHgCl2+H

5 煤中氯的控制技术

在煤的燃烧、热解和气化过程中,煤中的氯经过复杂的化学反应,转移到烟气中,形成不同形态的氯,主要包括颗粒态Cl,HCl,Cl2和碱金属氯化物[108]。氯元素的挥发会引起设备的严重腐蚀,包括高温腐蚀和低温腐蚀,前者是碱金属氯化物(如NaCl,KCl等)在过热器管上形成沉积物引起的;后者是烟气中的水分引起HCl的浓缩而导致的[109]。因此发展煤中氯的控制技术对高氯煤的利用至关重要。

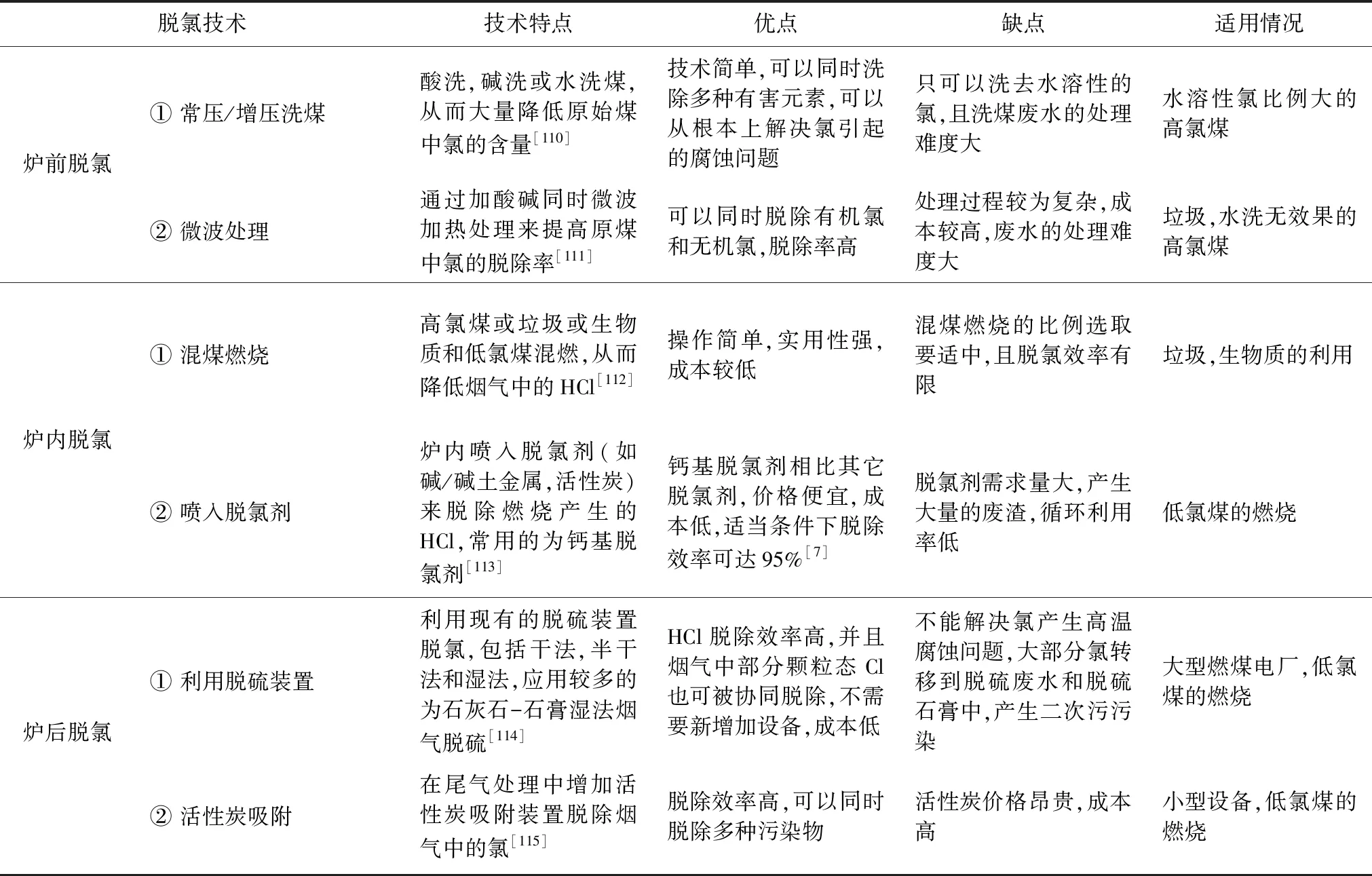

表5给出了煤中氯的主要控制技术及其优缺点和适用情况,这些技术在阶段上可以大致分为炉前脱氯、炉内脱氯和炉后脱氯。目前,我国燃煤电厂还没有专门处理烟气中HCl的装置,90%以上的燃煤电厂均采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术协同脱氯,由于烟气中HCl易溶于水,因此此法对HCl具有较高的脱除效率,并且烟气中部分颗粒态Cl也可被协同脱除,平均脱除效率可达95.22%[114]。但是利用烟气脱硫技术脱氯对炉内受热面及换热管道的高温腐蚀问题无能为力,并且大部分的氯转移到脱硫废水和脱硫石膏中,容易产生二次污染,因此发展炉前和炉内脱氯技术对高氯煤的利用更有现实意义。

6 结 论

(1)煤中氯的赋存形态非常复杂,主要分为无机态和有机态,无机态主要包括:无机离子、水合离子、无机盐(如NaCl,KCl)和含氯复杂矿物(如羟基磷灰石、方钠石、磷灰石等);有机态主要包括:有机离子交换态、有机共价结合态、有机氯化物(如官能团含氯结构)和有机离子配合物(如季胺基团、碱金属羧基配合物)。

(2)煤中氯释放特性受气氛、煤中氯形态、煤质、保温时间、升温速率、压力等因素的影响,煤中有机态的氯主要在低温以HCl释放,而无机态的氯在则在高温下可能以HCl,Cl2,NaCl,KCl或Cl原子等形式释放。在加热的过程中焦中的氯和气态中的氯均可能发生形态上的转化。

(3)煤中氯的控制技术在阶段上可以大致分为炉前脱氯、炉内脱氯和炉后脱氯。目前,我国大部分燃煤电厂烟气中的HCl通常是在湿法脱硫中被协同脱除,但此法对炉内设备的腐蚀问题无能为力,并且大部分的氯转移到脱硫废水和脱硫石膏中,容易产生二次污染。

(4)煤中氯的研究还存在很多问题:首先对煤中氯的形态和结构研究缺乏直接的证据;其次关于氯的释放研究还不够深入,大都停留在外在因素的影响;同时,烟气脱硫技术协同脱氯无法从根本上解决高氯煤利用所带来的设备腐蚀和环境污染问题。因此未来的研究应该更加集中在发展新的仪器方法,寻找更直接的证据探究氯在煤中的赋存形态,并将赋存、释放、形态转化以及外部热化学条件有机关联起来深入研究氯释放的内在机理,同时着重发展炉前和炉内脱氯技术等方面,从而从根本上解决高氯煤利用面临的难题。

表5 氯的主要控制技术及其特点

Table 5 Main control technologies of chlorine and its characteristics

脱氯技术技术特点优点缺点适用情况炉前脱氯① 常压/增压洗煤酸洗,碱洗或水洗煤,从而大量降低原始煤中氯的含量[110]技术简单,可以同时洗除多种有害元素,可以从根本上解决氯引起的腐蚀问题只可以洗去水溶性的氯,且洗煤废水的处理难度大水溶性氯比例大的高氯煤② 微波处理通过加酸碱同时微波加热处理来提高原煤中氯的脱除率[111]可以同时脱除有机氯和无机氯,脱除率高处理过程较为复杂,成本较高,废水的处理难度大垃圾,水洗无效果的高氯煤炉内脱氯① 混煤燃烧高氯煤或垃圾或生物质和低氯煤混燃,从而降低烟气中的HCl[112]操作简单,实用性强,成本较低混煤燃烧的比例选取要适中,且脱氯效率有限垃圾,生物质的利用② 喷入脱氯剂炉内喷入脱氯剂(如碱/碱土金属,活性炭)来脱除燃烧产生的HCl,常用的为钙基脱氯剂[113]钙基脱氯剂相比其它脱氯剂,价格便宜,成本低,适当条件下脱除效率可达95%[7]脱氯剂需求量大,产生大量的废渣,循环利用率低低氯煤的燃烧炉后脱氯① 利用脱硫装置利用现有的脱硫装置脱氯,包括干法,半干法和湿法,应用较多的为石灰石-石膏湿法烟气脱硫[114]HCl脱除效率高,并且烟气中部分颗粒态Cl也可被协同脱除,不需要新增加设备,成本低不能解决氯产生高温腐蚀问题,大部分氯转移到脱硫废水和脱硫石膏中,产生二次污污染大型燃煤电厂,低氯煤的燃烧② 活性炭吸附在尾气处理中增加活性炭吸附装置脱除烟气中的氯[115]脱除效率高,可以同时脱除多种污染物活性炭价格昂贵,成本高小型设备,低氯煤的燃烧