新出資料與賀知章文學研究

2019-10-21虞越溪胡可先

虞越溪 胡可先

賀知章在唐代以詩文知名,其所作的詩歌膾炙人口,流傳至今,可惜其文傳世僅《上封禪儀注奏》《唐龍瑞宫記》兩篇,前者篇幅較短,後者漫漶嚴重,文史研究價值俱不高。所幸近代以來,賀知章所撰墓志銘陸續出土,迄今已達十方之多,不僅大大彌補了其傳世文獻較少的缺憾,同時也為我們研究賀知章的文學創作提供了極為珍貴的資料。這些墓志銘往往融記述、議論、抒情為一體,能較全面地體現出賀知章作為一位文章大家的文章風格和寫作水準。雖然新出土的賀知章所撰寫的墓志有一部分已經受到了前輩學者們的重視,但考察已有的相關成果,對這些新出資料的研究往往偏重於史料價值的挖掘,較少地涉及文學領域的探索,尤其缺乏對這十方墓志銘横嚮的聯繫考察①相關成果主要有:戴偉華《賀知章所撰墓志的史料價值》(《中山大學學報》2011年第6 期),涉及六方墓志;陳尚君《賀知章的文學世界》(《杭州師範大學學報》2012年第3 期),綜合賀知章詩文進行探討,涉及八方墓志;陶敏《賀知章所撰許臨墓志考釋》(《中原文物》2012年第3 期)、毛陽光《洛陽新出土賀知章撰姚彝墓志考釋》(《中國典籍與文化》2012年第4 期),則重在單篇墓志涉及史實的考釋。。因此,對這些新出資料進行綜合而細緻的文學研究,有助於我們較全面地還原賀知章的文學創作風貌,扭轉賀知章的文學研究長期以來以詩歌一枝獨秀的局面,也為我們研究唐代散文的演進提供了新的載體。新出土的這十方墓志還涉及傳記文學、女性文學和銘文研究等多塊文學領域,同樣有助於我們開拓唐代文學新的研究空間。

一、賀知章所撰墓志的整理情況和總體價值

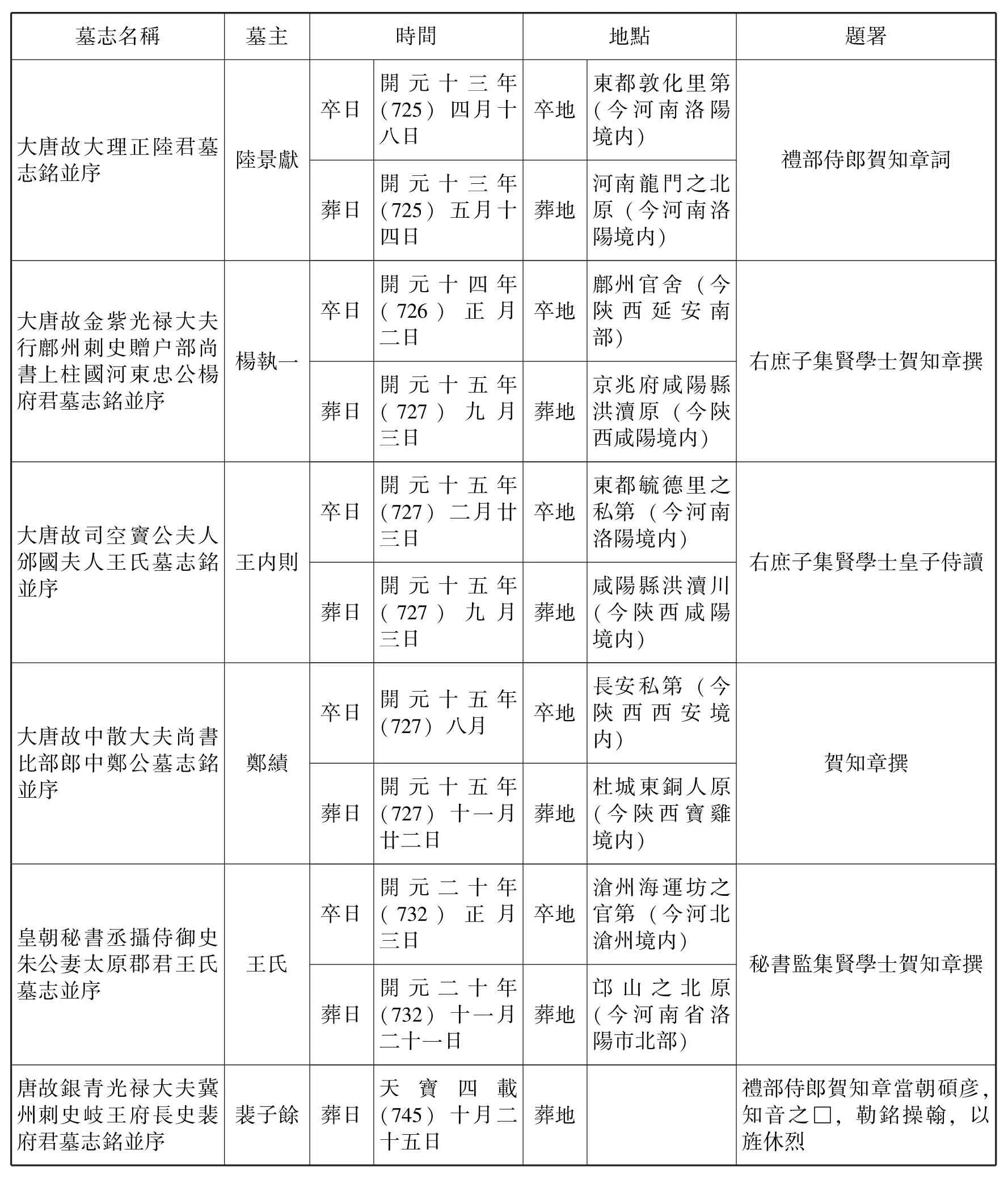

為了能更清晰明瞭地掌握這十方墓志的基本情況和總體價值,筆者對其進行了初步的梳理,將各方墓志的名稱、墓主、卒葬日、卒葬地及題署等信息以表格的形式羅列如下:

墓志名稱 墓主 時間 地點 題署卒日卒地唐故朝議大夫給事中上柱國戴府君墓志銘並序開 元 二年(714) 正月廿日洛陽審教里之私第 (今河南洛陽境内)戴令言太常博士賀知章撰葬日開 元 二年(714) 十二月七日葬地洛陽清風鄉之原(今河南洛陽境内)唐故銀青光禄大夫使持節曹州諸軍事曹州刺史上柱國潁川縣開國男許公墓志銘並序卒日開 元 二年(714) 十一月廿八日卒地曹州公館 (今山東菏澤境内)許臨朝議郎行太常博士上柱國葬日開 元 三年(715) 七月廿三日葬地偃師縣首陽之原(今河南洛陽境内)卒日卒地唐故光禄少卿上柱國虢縣開國子姚君墓志銘並序開 元 四年(716) 八月二十六日河南慈惠里第(今河南洛陽境内)姚彝起居郎會稽賀知章撰葬日開 元 四年(716) 十一月十八日葬地河南萬安山之南原 (今河南洛陽伊川縣境内)卒日卒地大唐故銀青光禄大夫滄州刺史始安郡開國公張府君墓志貞觀十八年(644) 九月十七日襄城縣之私第(今河南許昌市境内)張有德秘書少監賀知章撰葬日開 元 九年(721) 十一月六日葬地襄城縣之原(今河南許昌市境内)大唐故銀青光禄大夫行大理寺少卿上柱國渤海縣開國公封公墓志銘並序卒日 無 卒地 京師 (今陝西西安境内)封禎秘書少監會稽賀知章撰葬日開 元 九年(721) 十二月六日葬地 蓨縣之故里(今河北景縣)

墓志名稱 墓主 時間 地點 題署卒日卒地大唐故大理正陸君墓志銘並序 陸景獻開元十三年(725) 四月十八日東都敦化里第(今河南洛陽境内)禮部侍郎賀知章詞葬日開元十三年(725) 五月十四日葬地河南龍門之北原(今河南洛陽境内)大唐故金紫光禄大夫行鄜州刺史贈户部尚書上柱國河東忠公楊府君墓志銘並序卒日開元十四年(726) 正月二日卒地鄜州官舍 (今陝西延安南部)楊執一右庶子集賢學士賀知章撰葬日開元十五年(727) 九月三日葬地京兆府咸陽縣洪瀆原 (今陝西咸陽境内)卒日卒地大唐故司空竇公夫人邠國夫人王氏墓志銘並序開元十五年(727) 二月廿三日東都毓德里之私第 (今河南洛陽境内)王内則右庶子集賢學士皇子侍讀葬日開元十五年(727) 九月三日葬地咸陽縣洪瀆川(今陝西咸陽境内)大唐故中散大夫尚書比部郎中鄭公墓志銘並序卒日 開元十五年(727) 八月 卒地長安私第 (今陝西西安境内)鄭績賀知章撰葬日開元十五年(727) 十一月廿二日葬地杜城東銅人原(今陝西寶雞境内)卒日卒地皇朝秘書丞攝侍御史朱公妻太原郡君王氏墓志並序開元二十年(732) 正月三日滄州海運坊之官第 (今河北滄州境内)王氏秘書監集賢學士賀知章撰葬日開元二十年(732) 十一月二十一日葬地邙山之北原(今河南省洛陽市北部)唐故銀青光禄大夫冀州刺史岐王府長史裴府君墓志銘並序裴子餘 葬日天 寶 四 載(745) 十月二十五日葬地禮部侍郎賀知章當朝碩彦,知音之□,勒銘操翰,以旌休烈

雖然墓志並無落款年月,但一般來説其撰寫時間應當為卒葬日之間,卒日與葬日相隔較久可能屬於遷葬的情況,則以靠近葬日為準。這十方墓志跨開元二年至開元二十年(714—732),寫於賀知章56 至74 歲之間①[後晉]劉昫等:《舊唐書·賀知章傳》記載:“天寶三載,知章……求還鄉里。……至鄉無幾壽終,年八十六。”據天寶三載(744) 逆推得其當時年齡。,雖已屬於晚年,但這段時間卻是賀知章政治生涯的主要時期,也應是其文學創作的高峰期。且正是由於此時的賀氏年過半百、已知天命,這十方墓志更能充分彰顯賀氏的文學風格,在立意創作上亦更開闊通透、隨心所欲。此外,統觀這十方墓志,不難發現它們的撰寫年月主要集中於三個時間點:一是開元二至四年,二是開元九年,三是開元十三至十五年。結合史書傳記和題署情況可知這也正是賀知章官宦生涯中的三段重要時期。開元二年,賀知章還是太常博士(從七品上) 在任,開元三年即遷為朝議郎、户部員外郎(從六品上),開元四年又為起居郎(從六品上)。開元九年,賀知章已升遷為秘書少監(從四品上)。開元十三年,賀知章由太常少卿遷禮部侍郎(正四品下),加集賢院學士,又遷太子右庶子(正四品下),充皇太子侍讀。是年,玄宗封東嶽,還召賀知章講定儀注。開元十四年,賀知章因惠文太子薨時取捨不公,由禮部侍郎改授工部侍郎(正四品下),兼秘書監(從三品) 同正員,依舊充集賢院學士。賀知章政治生涯中的一些主要官職變動都發生在這幾段時期内,而除了這些出土的墓志,其傳世的一些文學創作,特别是奉制作品亦集中於這三段時期前後。《唐龍瑞宫記》創作於開元二年,《奉和御制春臺望》撰寫於開元八年,《奉和聖制送張説巡邊》作於開元十年,《奉和聖制送張説上集賢學士賜宴賦得謨字》《上封禪儀注奏》《唐禪社首樂章——順和、太和、素和、雍和、壽和、福和、太和》寫於開元十三年。由上可見,賀知章的文學創作與其仕途起伏是緊密聯繫在一起的。我們在研究其墓志的文學創作時也應把這點作為寫作背景納入研究考量。

關於墓主的卒地,除了个别在任期間去世的墓主,其他大多卒於河南、陝西境内,葬地也即墓碑出土的地點亦無外乎這兩地,且尤以洛陽居多。在當時,洛陽為東都,葬於此地的皆為名門望族之裔,可見能請到賀知章撰寫墓志銘的墓主大都地位顯赫。由墓志名稱可知這些墓主雖出身高門,但也身份各異,有文臣武將亦有深閨貴婦。這為筆者後文所展開的傳記文學和女性文學研究提供了多樣化的豐富素材。

當然,賀知章撰寫的碑志遠遠不止這十方墓志,就相關金石文獻著録,我們還可以考證出一些碑志及其他石刻的綫索,與新發現的十方墓志相印證:

1.《寶刻叢編》卷十三引《復齋碑録》:“《唐賀知章二告》,一延和元年八月,一開元四年八月。政和辛卯摹勒上石。”②[宋]陳思:《寶刻叢編》卷十三,《叢書集成初編》本,第332 頁。

2.《寶刻叢編》卷十三引《諸道石燒録》:“《唐龍瑞宫記》,唐賀知章撰並正書,開元二年立。”①[宋]陳思:《寶刻叢編》卷十三,《叢書集成初編》本,第332 頁。

3.《金石録》卷五云:“ 《唐高行先生徐公碑》,姚奕撰序,賀知章銘,徐嶠之正書。開元十一年四月。作名師道,浩祖也。”②[宋]趙明誠撰,金文明校證:《金石録校正》卷五,桂林:廣西師範大學出版社,2005年,第87—88 頁。

4.《金石録》卷六云:“ 《唐歙州刺史郭茂貞碑》,賀知章銘,八分書。姓名殘缺。開元二十年十月。”③同上。

這些著録有些是當時重要人物的墓碑,有些是賀知章的文告和記體散文,因其文名較著而被模勒上石。參證新發現的十方墓志,足證賀知章在當時是作為文章大手筆而受到皇帝和官僚、朝廷和地方的重視的。

二、傳記敘述:史傳敘事與文學敘事

墓志作為一種傳記文學的特殊形態,兼具史傳敘事與文學敘事的雙重特點。每篇墓志所必須記載的墓主籍貫家世、生平經歷、卒年葬地等内容是一種程式規範,講究實録,不容有些許差錯。但在對墓主的刻畫、语言的運用和文章的立意上又追求一定的文學性,且在“死者為大”的傳統觀念下,還會為墓主遮掩且多加虚語諛辭。賀知章所撰寫的這十方墓志雖亦有些避諱溢美的情況,但大體上還是符合實況的,且在文學性的追求上很好地符合了傳記文學的特點,在傳記藝術上既有繼承又有創新。

(一) 人物形象刻畫

賀知章所撰的墓志已不純粹是一種實用性作品,而更傾嚮於一種傳記文學,因此在對墓主形象的刻畫上用功頗深。墓志因其文體的特殊性,很容易寫成頌揚墓主一生官職變遷、所獲榮寵的流水賬,貌似做到了面面俱到但也使得人物個性泯滅其中,千人一面。賀知章則繼承藉鑒了《史記》的寫法——鋪衍典型細節、突出主要事迹,使得筆下的人物性格鮮明、形象豐滿。《戴令言墓志》就十分注重對墓主言行細節的描繪,志中提到其“垂髫能誦《離騷》及《靈光》《江海》諸賦,難字異音,訪對不竭”④吴鋼:《全唐文補遺》第七輯,西安:三秦出版社,2000年,第32—33 頁。。賀知章將戴令言幼年所誦之賦的名稱一一列出,使所敘顯得更為真實可信,而《離騷》等賦今日的筆者讀來都甚為艱澀,垂髫之年的戴令言居然能做到“難字異音,訪對不竭”。賀知章用這一細節很好地證明了志中前文所敘的“府君生而岐嶷”①吴鋼:《全唐文補遺》第七輯,第32—33 頁。並不是溢美之詞,一個勤學好問、一絲不苟的小神童形象也躍然紙上。《封禎墓志》中則重點記敘並具體描繪了封禎在兩次宫廷政變中的表現。神龍政變中,“公案以直繩,處之嚴憲,犯颜固執,於再於三”②吴鋼:《全唐文補遺》第四輯,西安:三秦出版社,1997年,第16—17 頁;又見張國華、沈陽:《唐代封禎墓志銘考釋》,《文物春秋》2013年第2 期。。唐隆政變時,封禎“擢授御史中丞,與大夫東平畢構連制,夜拜明朝,急於用賢,宵分軫慮”③吴鋼:《全唐文補遺》第四輯,第16—17 頁。。由此可見,封禎在這兩次政變中立場堅定、不畏强權、選賢舉能、殫精竭慮,其為人作風鮮明可感,頌揚之情暗藴其中。此外,諸如《許臨墓志》對“常元楷之亂”中許臨恪盡職守保衛睿宗安全的描述以及《姚彝墓志》中漢江航道在其力諫下中輟等的事迹記載,都是賀知章通過重點記述關鍵事例以描摹勾勒人物形象的一些顯例。

賀知章在墓志創作中還善用側面烘托的手法展現人物形象,通過描述周遭旁人的看法、反應來突出人物個性。《姚彝墓志》中提到姚彝“七歲已孝養聞於親黨,有識以興宗目之”④毛陽光:《洛陽新出土賀知章撰〈姚彝墓志〉》,《中國典籍與文化》2012年第4 期。,便是通過有識之士對其所期予的厚望來烘托姚彝“挺岐嶷,禀純和”⑤同上。的幼時形象。《陸景獻墓志》有兩處詳細記敘了他人對其評價,一是長史李公“稱其幹吏精核,有理劇材”⑥王麗梅:《新出唐大理正陸景獻墓志銘考略》,《唐史論叢》第十四輯,西安:陝西師範大學出版社,2012年,第169—175 頁。,二是“孔殷令譽,君明而能斷,威而不猛,正無避於權右,心不欺於鬼神”⑦同上。。賀知章藉助他人之口稱贊陸景獻長於處理疑訟之事且威嚴善斷、剛正不阿的性格,不僅為下文其被委以大理正之職埋下鋪墊,還避免了作者自己直接評價易被人視為虚語諛辭的尷尬。《許臨墓志》和《楊執一墓志》則是通過記述墓主逝世後他人的反應來襯托主要人物的。許臨逝世後,“故梁齊人,如喪親戚”⑧陶敏:《賀知章撰唐許臨墓志考釋》,《中原文物》2012年第3 期;又見韋娜、趙振華:《賀知章撰許臨墓志跋》,《河南科技大學學報》(社會科學版) 2005年第1 期。,講的是其家鄉人甚為悲痛。《楊執一墓志》中提到“郡司上聞,聖君憫悼,乃詔贈户部尚書,賜絹百匹,米粟各百石,官給靈輿遞還”⑨吴鋼:《全唐文補遺》第一輯,第114—116 頁;又見周紹良:《唐代墓志彙編》,上海:上海古籍出版社,1992年,第1336 頁;又見賀忠輝:《楊執一墓志記事考補》,《碑林集刊》第二輯,西安:陝西人民美術出版社,1995年,第73—74 頁。,詳述了唐玄宗知悉其病卒後,悲傷哀悼,追賜良多。從中均可知兩位墓主在世時為人德行俱佳,頗為世人所重。

對用典、比喻等文學性修辭手法的靈活運用亦是賀知章刻畫人物形象的方法之一。《戴令言墓志》提到墓主“於是進對宣室,不言温樹,解褐授右拾遺”①吴鋼:《全唐文補遺》第七輯,第32—33 頁。。其中“不言温樹”語出西漢御使大夫孔光的一則典故,講的是孔光不同家人談論朝政,連温室殿中所種為何樹都不願談起,賀知章藉此典故來形容戴令言居官謹慎、極守法度。更為典型的例子是《楊執一墓志》中所寫“府君懷柳惠之直,任汲黯之氣”②同上,第一輯,第114—116 頁。,其中柳惠、汲黯都是歷史上以高風亮節、直言敢諫著稱的名臣,賀知章用典於此是想將楊執一的品格同柳惠、汲黯這些人物類比,突出其品行高潔。賀知章還常用自然景物作為喻體,贊譽墓主的風姿華彩,如《楊執一墓志》中的“府君岱岳桂林,漢池明月”③同上。,《王内則墓志》中的“夫人芳蒔蘭林,暉涵珠澨”④胡戟、榮新江:《大唐西市博物館新出墓志》,北京:北京大學出版社,2012年,第447—448 頁。,《鄭績墓志》中的“觀其儀形,朗如明月;挹其文藻,曄若春華”⑤吴鋼:《全唐文補遺》第一輯,第216 頁;又見王關成、劉佔成、吴曉叢:《鄭公墓志銘及其史料價值》,《文博》1989年第4 期。。前兩者為暗喻,後者為明喻,皆化虚為實,既顯得辭藻優美、含蓄高雅又使得人物形象更為生動可感。

(二) 語言運用特點

賀知章所撰的墓志大都運用駢散結合的文體,駢文工整華麗,散文生動凝練,墓志整體活潑自由,文采斐然。其中散文多用於記述事件的經過情節或墓主的官職變遷,駢文則多用於頌揚人物品行或抒發感慨議論。駢散兼行使得其所撰大部分墓志既敘事周詳、清晰曉暢又形式整飭、氣韻非凡,更是墓志史傳敘事與文學敘事相結合的體現。以《許臨墓志》中此段為例:

曩者,常元楷等竊發宫掖,□為亂□,公以守道不如守官,太上皇樓居,繄公以乂。夫劫之以衆而不惧,阻之以兵而不撓,公積以文雅,□於險易,曷非素行乎。天子休之,加銀青光禄大夫、使持節曹州諸軍事曹州刺史⑥陶敏:《賀知章撰唐許臨墓志考釋》,《中原文物》2012年第3 期。。

在記敘“常元楷之亂”的發生、許臨的言行反應以及事後的封功行賞時,賀知章皆運用散體化的語言,使得事件經過簡潔明晰、一目瞭然地展現在讀者面前,符合史傳敘事的特點。而其間又穿插有駢文以贊譽其臨危不亂、勇毅不屈的品格,對仗的句式、鏗鏘的音韻不僅增添了行文的文學性,更使讀者仿若能感受到墓主臨敵時一夫當關、萬夫莫開的氣勢。然而縱觀這十方墓志,雖是駢散結合,但不可否認的是其行文還是以駢體為主的。四六句式、對偶句形仍是構成整篇墓志的主要部分,用典頗多、聲律優美也皆符合駢文的特點。較具有代表性的是《張有德墓志》,整篇墓志可謂是由四六言堆砌而成的,摘録其中一段如下:

褰襜以慰夷落,杖節而臨渠獷,膏以時雨,煦以陽和,桴鼓不鳴,嚴扃罷柝,屬朔乘充厈,獯戎不静,以君扞城禦侮,改鎮夏州,被以綏懷,和以寬裕。時不浹歲,□偃外臺,擢為滄州刺史,風俗敦厚,頗好文儒,君勸學務農,家給人足,課冣尤善,從牧蘇□。而屬城□□攀轅擁道,詣闕上請,求君重臨,朝廷嘉焉。復允兹授,同□恂之一借,若黄霸之再來。耆老懷仁,樹碑頌德。所期庠門杖玉,承大君之乞言;海隅散金,接故人之嘉宴。豈圖羊公道喪,痛罷市於南荆;子産云亡,悲□秦於東里①胡海帆,湯燕:《北京大學圖書館新藏金石拓本菁華:1996—2012》,北京:北京大學出版社,2012年,第176 頁。。

此段話除了記述墓主的官職履歷“擢為滄州刺史”一句外,皆是以四六或對偶句式組成,尤以四言居多。在敘事上過於繁複鋪張,内容表達受到了一定的束縛,容易給人以泛泛而談之感。但相較於其他千篇一律、言之無物的墓志來説,這段話中還是體現出了張有德的一些個人特質,如改鎮夏州之後其以綏懷政策治理一方,而任滄州刺史期間則根據當地敦厚好儒的風俗改以“勸學務農”的方法施政,因地制宜,為官有方,足見其以民為本又頗具謀略。文章用典也頗多,如此段後半部分就連用□恂、黄霸、羊公、子産等一系列名人典故。至於文章用詞,可能由於駢文用典的關係,今人讀來還是顯得有些古奧,但總體而言還是較為樸實清淡的。

(三) 文章立意創新

明代吴訥所著的《文章辨體序説·墓志》中對墓志的功能定義有如下的表述:“墓志,則直述世系、歲月、名字、爵里,用防陵谷遷改。”②[明]吴訥著,于北山點校:《文章辨體序説》,北京:人民文學出版社,1962年,第53 頁。清末金石學家葉昌熾在其研究碑刻的經典之作《語石》中也曾有類似的表述:“撰書題額結銜可以考官爵,碑陰姓氏亦往往書官於上,斗筲之禄,史或不言,則更可以補缺。郡邑省併、陵谷遷改,參互考求,瞭於目驗。”③[清]葉昌熾:《語石》卷六,北京:中華書局,1994年,第398 頁。可見,墓志最初的功能是記敘墓主的世系名諱、生平事迹、官階品級、卒葬年月等,以防止在遷葬或改葬時不知所葬何人、混亂家族支系。從上述這一本職功能的角度來説,墓志並不能歸屬於傳記文學,衹能説是一種實用文體,因其目的僅在於記録而不在於傳人。還有一部分墓志撰者在“死者為大”的觀念以及逝者家屬所給的豐厚潤筆費的影響下,用盡美好言辭極力贊揚墓主,虚言諛辭層出不窮,塑造了堪稱“完人”的墓主形象。這一類墓志也稱不上是傳記文學,因其描寫的人物既不生動亦不真實,文章立意不在於“人”而在於“贊”。不過隨着墓志的演變發展,撰者對墓主的關注逐漸增多,“傳人”的特徵愈發顯露,雖然也許僅是繼承史傳的敘事傳統,以簡介敘述交代墓主一生,用隻言片語暗喻人物性格,但也擺脱了“千人一面”以及諛墓言辭的困擾,使得墓志所藴含的哀悼之情更為真摯感人。這類墓志在文章立意上跳脱於實用性的功能而具有了文學性的追求,真正算得上是傳記文學的一種了。

賀知章所撰墓志在“傳人”方面的成就上文已有所詳述,大部分的墓志都成功塑造出了性格鮮明的墓主形象,如放蕩不羈、恃才傲物的戴令言,剛正不阿、才高福薄的陸景獻,筆耕不輟、淡雅風流的鄭績等等,同時墓志的字裏行間亦渲染了撰者的推重惋惜之情。更值得一提的是,其所撰部分墓志的文章立意已不僅僅局限於塑造人物形象、抒發哀悼之情,而是出現了於墓志中有所寄托、附加己意的傾嚮。這些墓志暗含了賀知章自己的切身感受與抱負理念,或多或少都有賀知章主觀情感和觀念介入的痕迹。這種介入主要藉助於一些議論性的語句,如在《陸景獻墓志》中在寫到墓主葬年葬地時賀知章抒發了這麽一番感慨:

嗚呼! 善人天不與壽,僕則不佞疇咨,平生奈何明靈,曾不式穀罔逮卌,吁其小年,以五月十四日葬於河南龍門之北原□塋,禮也①王麗梅:《新出唐大理正陸景獻墓志銘考略》,《唐史論叢》第十四輯。。

通過志文可知墓主陸景獻三十九歲就去世了,暗合於墓志上文所寫其兄陸象先的一番話:“此弟有譽有官,所之者壽□,慮其速達致損耳。”②同上。陸象先擔心做官過早會有損弟弟的壽命,故阻止朝廷為弟弟授官,但不幸的是如此才華横溢而又剛直方正之人卻還是英年早逝了。史書記載陸象先與賀知章相親善,賀知章與其弟陸景獻也當有所交往,加之陸景獻又是早逝,故賀知章在撰寫此方墓志時的感傷嘆惋之情較之其他墓志更為深重濃厚。上文所引的這段感慨之詞比起其他墓志所寫“神道何酷,欺我良人”③毛陽光:《洛陽新出土賀知章撰〈姚彝墓志〉》,《中國典籍與文化》2012年第4 期。,“天不與壽,奄而先逝”④吴鋼:《全唐文補遺》第四輯,第17—18 頁。等千篇一律的套詞而言,也着實要情真意切得多。同時,“僕則不佞疇咨”一句中也十分明顯地體現出賀知章自己角色的介入,賀知章也隨即在之後發出“平生奈何明靈,曾不式穀罔逮卌”的嘆問,從中亦可見賀知章對“善惡有報”的佛家思想的質疑與不屑。

如果説賀知章對《陸景獻墓志》的介入主要側重於情感的一種抒發,那麽《許臨墓志》中則更多藴含着他的某些思想觀念,在這篇墓志志文結尾處有這樣一段話:

夫命者,生之始也;死者,生之終也。有始則必有其終矣。享年五十三,以開元二年歲次甲寅十一月乙酉朔廿八日壬子啓手足於公館。故梁齊人,如喪親戚。惟公立身,以恭敬忠信而已。恭則遠於患,敬則人愛之,忠則和於衆,信則人□之。斯四者可□於國,豈一身乎①陶敏:《賀知章撰唐許臨墓志考釋》,《中原文物》2012年第3 期。。

時年五十七歲的賀知章比逝者還長三歲,平時又是慣寫墓志見多了生離死别,便也難怪會藉墓志發表這樣一番有生必有死、有始必有終的感慨了。這番感慨帶有一種看破生死的出塵之感,是賀知章道家觀念的一種體現。而後,其對許臨為人處世的立身原則作了極為精當的概括——恭、敬、忠、信,並詳述了這四點為何能立國立人。恭敬忠信是許臨的立身原則,實際上更是賀知章自己關於立身之道的主張。墓志中的這一段話可謂是賀知章宣揚自身觀點的一種輿論平臺,這種觀點又帶有明顯的儒家色彩。

此外,《楊執一墓志》則是以一段議論性語句起頭的,在闡明撰者對於“慶為有積”的相關觀點時亦暗贊了墓主的家世淵源。還有《戴令言墓志》,因下文會將其作為個案進行深入研究,故在此不加以贅述。當然,賀知章所撰的墓志在文章立意上仍是以“傳人”為主的,衹不過摻雜了一些自己的情感觀念。但這也為墓志立意方面開闢了一片新的天地,其後韓愈、柳宗元等人所撰的墓志在“附加己意”方面就對其有所繼承且愈演愈烈。這一點在後文中亦會有所詳論。

三、文體辨析:志文與銘文的淵源和形態

賀知章所撰十方墓志銘的志題中幾乎皆以“墓志銘並序”標示,其中的“序”,即為“志”,指的是墓志銘的前半部分,而由“銘曰”等格式引出的後半部分則稱之為“銘”。張有德墓志志題雖僅標有“墓志”二字,但也是由“志”與“銘”這兩部分組成的。關於志文和銘文各自的特點功用與它們之間的相互關係,孟國棟博士在其《新出石刻與唐文文體的源流及其相互關係》一文中已有所詳細考證和系統論述。本文擬在前人的成果基礎上就賀知章所撰這十方墓志銘的志文和銘文進行具體的分析和研究,以期能豐富前人論述並有所創見。

(一) 志文與銘文各自特點

賀知章所撰墓志銘中志文與銘文最顯著的區别就在於其所運用的文體形式不同,志文行文駢散結合,駢詞儷句間夾雜着散化的記敘語言,銘文則都為四言韻文或者騷體銘文。此外,兩者所表達的内容側重也有所不同。賀知章所撰志文駢散兼行的語言運用特點以及記事傳人、暗含己意的内容立意前文已有所舉例詳述,對銘文行文特點及内容傾嚮的探討則以許臨、鄭績二人的墓志銘文為例。

《唐故銀青光禄大夫使持節曹州諸軍事曹州刺史上柱國潁川縣開國男許公墓志銘並序》銘文:

□哉武仲,歸□□□。盛德□裕,百代其昌。秘書吏部,稽古之力。既復公□,□□□□。□□許公,百夫之雄。難乎苟免,帝□其功。飾以金紫,亦孔之□。□□□□,載孚□□。勞我以生,息我以死。□彼為政,作程無已①陶敏:《賀知章撰唐許臨墓志考釋》,《中原文物》2012年第3 期。。

《大唐故中散大夫尚書比部郎中鄭公墓志銘並序》銘文:

我府君兮維人特,探班揚兮憲孔墨,孝於家兮忠於國。我夫人兮庶姬則,誇寶容兮闡明德,福不偕兮天何惑。朱鳥南兮玄武北,柳駕迴兮桐閽塞,貞石埋兮芳字刻②吴鋼:《全唐文補遺》第一輯,第216 頁。。

許臨墓志銘文為傳統的四言體,兩句一轉韻,雖有許多字迹因漫漶磨損辨認不清,但文體形式仍是一目瞭然。此外,通過尚可辨認的字迹,我們還是能或多或少地瞭解到這篇銘文的一些内容情況。如“盛德□裕,百代其昌”是對墓主德行的一種極力讚美,“勞我以生,息我以死。□彼為政,作程無已”則表達了對墓主辛勞一生、溘然長逝的哀悼之情。鄭績墓志銘文則是採用“三兮三”的騷體句寫成,是賀知章所撰墓志銘里僅有的兩篇騷體銘文的其中一篇。銘文兼寫了鄭績及其夫人的美好德行,交代了夫妻二人合葬時的狀況,暗含悲傷嘆惋之情。可見銘文的表達與記事傳人無關,更偏重於情感的抒發。

形成志文與銘文上述種種差異的原因,還是在於兩者所承擔的文學使命不同。上文在介紹墓志的實際功能時已經提到,墓志撰寫的最初目的之一是為了防止陵谷變遷、用以標示墓地。因此墓志需要詳細記載墓主的家世官職、生平事迹等,而此類信息往往很難全部用駢詞儷句進行準確表達,兼之受到史傳文學的影響,故而賀知章及其同時期的墓志撰者多採用駢散結合的語言形式來書寫志文。銘文則主要實現的是墓志的另一個目的——頌美寄哀。在銘文的撰寫中,基本不涉及墓主具體的事迹經歷,而是直接承載着撰者對墓主的贊揚歌頌或者深切哀悼之情,適宜用齊整的四言韻文或者騷體句式進行表達。同時,墓志銘文還深受早期鐘鼎銘和詩歌的影響,不僅延續了鐘鼎銘頌美的主題,更藉鑒了詩經、楚辭的詩歌形式,使得四言及騷體銘文普及流行開來。

正因為墓志的志文和銘文具有各自的特點和不同的功用,故而唐代的墓志銘經常出現二人合撰的現象。所謂“二人合撰”指的是一篇墓志銘的志文與銘文分别由不同作者撰寫的現象①参孟國棟:《新出石刻與唐文創作研究》,浙江大學中國古代文學專業博士學位論文,2012年。。巧合的是,賀知章所撰的墓志中就有這樣一篇二人合撰的墓志銘—— 《大唐故大理正陸君墓志銘並序》。陸景獻墓志中這樣一句話表達了合撰的情形:“中書舍人彭城劉升与其友,故托銘焉。”②王麗梅:《新出唐大理正陸景獻墓志銘考略》,《唐史論叢》第十四輯。可見,陸景獻墓志銘文是由劉升撰寫的,大概是因為劉升是陸景獻的知己好友,所以賀知章拜托劉升寫了這篇銘文,可見陸、劉二人感情之深厚。又由於志文與銘文實際上的關聯並不大,故二人合撰並不會破壞整篇墓志銘的文氣暢通。現摘録此篇銘文如下:

□□夫子,□美冽清。鄰幾至道,淵默幽情。礼樂成器,文章觀國。移□□仕,為政以德。肇允都邑,翻飛臺省。既崇令問,協揚華景。執喪過戚,古以為難。泣血滅性,人倫所難。畢於壤兮,長逝嗟厚夜之温③同上。。

值得注意的是,這篇銘文採取的是四言結合騷體的文體形式,兩句一轉韻,最後一句為騷體句式,與賀知章所撰的銘文都不相同。與此相關,賀知章與其他作者分别撰寫志文和銘文的情況,還有其和姚奕合撰的《徐師道碑》。《金石録》卷五云:“ 《唐高行先生徐公碑》,姚奕撰序,賀知章銘,徐嶠之正書。開元十一年四月。徐名師道,浩祖也。”④[宋]趙明誠撰,金文明校證:《金石録》卷五,第87—88 頁。該碑雖佚,但《金石録》的這段記載為我們瞭解賀知章的碑志撰寫過程提供了珍貴的印證材料。

(二) 志文與銘文相互關係

雖然志文與銘文各自特點、功用與淵源等都不相同,但它們仍是一篇墓志銘的兩個不可或缺的部分,總有或多或少的關聯。相比於其他部分墓志而言,賀知章所撰的這些墓志志文與銘文的關係更為緊密,以如《姚彝墓志》就是一篇志文與銘文密切相連的典型墓志。該篇墓志全文如下:

唐故光禄少卿上柱國虢縣開國子姚君墓志銘並序①毛陽光:《洛陽新出土賀知章撰〈姚彝墓志〉》,《中國典籍與文化》2012年第4 期。

君諱彝,字德常,吴興人。舜封姚墟,爰始得姓。暨吴代祖信,人倫準的,為太常卿,備見國志。聖德自遠,賢風代及。君隋懷州别駕之曾孫,皇朝幽州都督、吏部尚書、文獻公之孫,今兵部尚書兼紫微令梁公之元子也。君挺岐嶷,禀純和。七歲已孝養聞於親黨,有識以興宗目之。起家左千牛備身,轉太子通事舍人,選授符璽郎,尋加朝散大夫。掌以神祇之信,登以黻藻之飾。載沐朝私,作使都水。更生以文學膺寵,陳勰以巧思兼職。君洊二子之通識,為當時之標準。神龍之首,國章允復。天子讓德,初自南河,群臣請尊,猶秉東嚮。君此際左授延州司馬,俄遷齊州司馬,尋轉隴州長史。未赴,改為澤州長史。毗郡有聲,恤人結愛。封虢縣開國子,食邑四百户。至是,再為都水,朝議稱屈。屬先朝以大禹疏鑿,年代浸遠,陵谷潛徙,運漕非便,將引舟穰鄧,用廪關畿。朝廷擇材授君鄧州刺史兼檢校商州,委以運漕。君以地本氣順,功非力强,屢陳弘讜,役竟中廢。俄而刺舉海州。十洲東渚,九夷西輯。邊守綏協,僉難厥人。君下車佈政,郡氓和洽,故能安老懷少,刷迩汰遠。在官化其澂靖,去郡增其攀借。聯衽詣闕,頌德建碑,雖古稱循能,靡所倫比。歲績尤最,朝徵允洽。拜光禄少卿。應詹好士,孟宗純素。君率尔而至,彼焉足多。君孝以事親,極乎要道,忠以奉上,躋乎令德哉。理則二□可聯,一經是繼。神道何酷,欺我良人。嗚呼哀哉!以開元四年歲次景辰七月十四日遘疾,敕尚藥奉御李宗齎藥理護。八月二十六日不間,終于河南慈惠里第,神色不紊,孝禮罔騫。與二弟及親友告别,言淚同盡,奄然纊息。越十有一月癸酉朔十八日庚寅卜兆於河南萬安山之南原,禮也。嗣子闓等咸尚孩藐,已深欒棘,雖勒風素,豈申悁惻。銘曰:

姚墟得姓,胙土錫氏。芳風郁烈,清源濔沲。其一。吴則太常,随(隋) 稱别駕。華冕紛弈,徽聲藴藉。其二。峨峨文獻,聖朝良牧。為代藩屏,光我簡牘。其三。相公象賢,今則塚宰。忘己濟物,格天光海。其四。胄子勳卿,邦家之楨。元方桂樹,安石蘭英。其五。亦既幹家,言從筮仕。冥齎於孝,素達於理。其六。六璽有輝,九棘增茂。所經必凖,在物斯宄。其七。邁德有鄰,降年不永。曾是四十,麈尾誰秉?其八。闕塞之南,臼伊之北。歲陰霜苦,郊寒霧塞。其九。嗣子呱呱,載悲朋婭。宿草猶哭,隴枝徒掛。其十。百年有涯,一瞬何促。痛哉泉户,埋我良玉。

這篇墓志志文與銘文的相互關係主要表現在以下幾個方面:

首先,墓志志文與銘文之間在内容上相互對照,銘文的一些表達有時是對志文的高度概括和提煉。如《姚彝墓志》銘文開頭“姚墟得姓,胙土錫氏”即是對應志文中“舜封姚墟,爰始得姓”的表達。而後“吴則太常,随(隋) 稱别駕”是對志文“暨吴代祖信,人倫準的,為太常卿,備見國志……君隋懷州别駕之曾孫”的概括敘述。至於“峨峨文獻,聖朝良牧”和“相公象賢,今則塚宰”皆是與志文中“皇朝幽州都督、吏部尚書、文獻公之孫,今兵部尚書兼紫微令梁公之元子也”的墓主家世記載遥相呼應。銘文最後幾段中也有類似的照應語句,如“闕塞之南,臼伊之北”是對志文中所提及的葬地“河南萬安山之南原”的文學化表達,又如“嗣子呱呱,載悲朋婭”的表述在志文中也能找到對應的語句—— “嗣子闓等咸尚孩藐,已深欒棘,雖勒風素,豈申悁惻”。可見,賀知章對銘文的撰寫並不是“無根之萍”,而是根據志文中的一些表達加以韻文化、詩意化的處理。不衹是這篇《姚彝墓志》如此,賀知章所撰其他墓志銘文皆與志文間有着相互對照的關係。

其次,墓志銘文有時對志文起到了豐富補充的作用,一些志文中所未曾提到的墓主的生平細節在銘文中卻有所體現。《姚彝墓志》銘文中有這樣一段韻文:“邁德有鄰,降年不永。曾是四十,麈尾誰秉?”其中“四十”這個數字非常值得注意,根據韻文的意思推導這個“四十”指的就是姚彝去世時的年紀。整段韻文可以這樣解釋:“努力行德必定會結交到志同道合之人,可惜上天賜予人的壽命卻是非常短暫的。(墓主) 竟然衹有四十歲(就溘然長逝了),以後這柄麈尾拂塵由誰來秉持呢? (引申理解為以後由誰來領袖群倫呢?)”而在墓志志文中僅提到了墓主姚彝去世於開元四年(716) 八月二十六日,並未提及其時年幾歲,志文前文也未記載其出生年月,故而銘文中的“四十”可補志文對墓主享年記載的遺漏。參照《姚彝神道碑》的記載,則可準確得知姚彝確實享年僅有四十歲。歷來學者對墓志的考證研究多是集中於對志文的發掘,鮮少關注銘文的記載,比如毛陽光在《洛陽新出土賀知章撰〈姚彝墓志〉 考釋》中寫道:“開元四年(716) 八月二十六日,姚彝去世,其享年墓志没有涉及”,這就是對這篇墓志銘文研究的一種遺漏。雖然銘文多為頌美寄哀之詞,但在考證的過程中也不應將其忽視,不然一些重要信息就會與我們擦肩而過。

再次,雖然志文偏重於記事,銘文側重於抒情,但這也並不是絶對的,在一定程度上兩者的主旨還是相同的。如上文所述,銘文中也會有關於墓主生平事迹、細節的一些記載,同樣志文中也暗含着頌美寄哀的主題。特别是如上文所論賀知章在其所撰志文中有時會摻雜自己的情感觀念、附加己意,故而志文的這種抒情感顯得更加濃厚,與銘文交相輝映。除了上文提到的《陸景獻墓志》中志文部分出現了非常强烈的藴含哀惋情緒的語句,其他一些墓志志文中也有着類似的表達,衹不過大多是藉着對墓主子嗣悲痛之情的描繪來寄托哀悼之情。如所舉之例《姚彝墓志》中的表達:“嗣子闓等咸尚孩藐,已深欒棘,雖勒風素,豈申悁惻。”就藴含有寄哀的主題。至於頌美則是暗含於志文全篇對墓主生平事迹的一些表述上,因為這些表述大多記録的是墓主的豐功偉績或是美好德行,甚至有時會有虚美的成分。比如《姚彝墓志》中關於姚彝入朝任光禄少卿的經歷有如下記載:“應詹好士,孟宗純素。君率尔而至,彼焉足多。”但是《舊唐書·姚崇傳》中的記載卻與墓志截然不同:“然縱其子光禄少卿彝、宗正少卿異廣引賓客,受納饋遺,由是為時所譏。”①[後晉]劉昫等:《舊唐書》卷九十六,北京:中華書局,1975年,第3025 頁。可見,墓志的相關記載對墓主的形象是有所美化的,以此來達到頌美的目的。

最後,在文體形式上,賀知章所撰大部分墓志的志文中駢文仍佔有較為重要的地位,如上文所舉的《張有德墓志》中四言駢文佔據了“大半江山”,《姚彝墓志》中的四言駢文也不少。雖然志文中的四言志文在用韻上不甚講究,但與四言銘文在文體形式上還是有一定的相似性。更不用説在賀知章所撰墓志銘之外,甚至有全篇都由韻文寫成的墓志銘(如《王氏殤女(容) 墓銘》),使志文與銘文融為一體,也就没有了文體形式相區别的界綫。

(三) 賀知章所撰銘文形式特點

1.銘文分段

四言韻文以兩句或四句為一段,在墓志石碑上以小字“其一”“其二”等在每段後加以標示,是賀知章所撰墓志銘文的一個顯著特點。十方墓志中採取銘文分段形式撰寫銘文的達到一半之多。考察《唐代墓志彙編》和《唐代墓志彙編續集》中收録的其同時期的墓志銘文,不難發現這種銘文分段現象並不是孤例,在唐代開元及以前的墓志銘文中還是較為普及的,起碼唐代武德年間就已出現了這種墓志銘文分段的現象。

探究墓志銘文分段這種銘文撰寫形式産生的原因,離不開對銘文發展軌迹的考察。東漢時期的墓志和墓磚,如《朱敬墓志》《張盛墓記》《繆宇墓志》等都僅有對墓主姓名官職、卒葬時地等最基本信息的記録,可見在早期墓志文體中,志文佔據着主要地位,銘文卻難窺蹤影。到了曹魏時期,銘文纔開始出現於墓志創作之中。《封氏聞見記·石志》引王儉《喪禮》云:“魏侍中繆襲改葬父母,製墓下題版文。原此旨,將以千載之後,陵谷變遷,欲後人有所聞知。其人若無殊才異德者,但記姓名、歷官、祖父、姻媾而已。若有德業,則為銘文。”①[唐]封演著,趙貞信校注:《封氏聞見記校注》卷六,北京:中華書局,2005年,第56 頁。繆襲(186—245) 是曹魏時期的文學家,根據此段文字記載他在創作墓志時若遇墓主有德業的,纔會為其寫銘。《唐故東海徐府君(及) 夫人彭城劉氏合祔銘》中也提到了繆襲的銘文創作:“古之葬者無銘志,起自魏時,繆襲乃施之嗣子。”②周紹良:《唐代墓志彙編》,上海:上海古籍出版社,1992年,第2164 頁。可惜繆襲所創作的這些墓志未能流傳下來,不過當時已有墓志銘文的出現應是較為可信的。但銘文在當時卻並不是墓志撰寫的必要組成部分,比如曹魏景元三年(262) 入葬的《陳藴山墓志》就衹具備志文部分的内容。到了兩晉南北朝時期,則多數墓志都擁有銘文,銘文的寫作力度得到了加强。孟國棟對這一時期的銘文發展有過詳細的考證:“南朝的部分墓志銘採用了先銘後序的寫作順序,將銘文放在更加突出的位置……而歐陽詢在《藝文類聚》中更是保存了大量的銘文。”③孟國棟:《新出石刻與唐文創作研究》,浙江大學中國古代文學專業博士學位論文,2012年。到了唐代,銘文正式成為墓志文體中一個不可或缺的組成部分並且繼承了南北朝時期重視銘文的社會風氣。這點從墓志的標題中即可見一斑。賀知章所撰墓志志題中“墓志銘並序”的寫法彰顯了“銘”纔是整篇墓志的表達重點,而且往往“並序”二字還是以小字標出的,可見志文衹是銘文登臺亮相的一個序幕而已。也因此,銘文在整篇墓志中所佔的比例越來越大,篇幅逐漸增加。為了使得這些長篇銘文的撰寫更具條理、層次更加分明,銘文分段的形式就應運而生了。賀知章所撰的墓志中,凡分段銘文皆為長篇銘文,最長的一篇《楊執一墓志》,四句一段共有十三段之多。若對這麽長的墓志銘文不加以分段,那麽讀者讀來定會顯得思路混亂、不忍卒讀。

賀知章所撰的分段銘文其每一層次的内容都不雷同,且都是按照志文的行文順序進行撰寫。如上文所舉的《姚彝墓志》其銘文部分也是採取了分段的形式,且基本每段都與志文的内容遥相呼應。這種做法的優勢也是顯而易見的。最重要的一點就是使得長篇銘文撰寫條理清晰、脈絡分明,在内容安排上更是做到了層層遞進:前幾段銘文頌揚先祖之美,中間部分稱贊墓主德行,最後以描寫墓主親人悲痛之形或所葬之地淒清之景結尾並趁機褒揚墓主名垂後世或寄托哀悼傷情。此外,銘文分段還使得銘文與志文之間的聯繫更為密切,雖然銘文還是側重於頌美寄哀的主題,但避免了泛泛而談和虚語諛辭。每段與志文的照應使得銘文中仍有實質性的内容,情感表達更為真摯,撰寫者也不會有無從下手之感。

2.騷體入銘

賀知章所撰墓志銘文中以騷體句式寫成的銘文共有兩篇,分别是《戴令言墓志》和《鄭績墓志》。騷體入銘的現象同樣也是在唐代開始産生的,早期衹是銘文中的個别句子採用騷體句式,而後演變為整篇銘文均由騷體寫成。根據《唐代墓志彙編》和《唐代墓志彙編續集》中所收的墓志銘情況來看,貞觀初期騷體即開始滲透於銘文創作之中,從唐高宗永徽年間起則開始出現完整的騷體銘文。到了賀知章撰寫墓志的開元年間,騷體入銘的情況已經得到了廣泛傳播與普及。

騷體入銘現象的産生與唐代人們對墓志銘文的重視程度以及初唐開始的文學革新緊密相連,也與騷體本身的文學特質息息相關。南北朝時期,駢儷風氣盛行,志文大都採用駢四儷六的整飭句式創作,更何況銘文的撰寫,故當時的銘文皆為四言韻文組成。從初唐開始,伴隨着文學革新的步步推進,加之人們對墓志銘文的推崇看重,銘文的創作也開始步入百花齊放的新階段,其中一個顯著標志就是騷體句式的使用。在志文創作中,散化的語言能更簡明地表達事件的經過,而在銘文撰寫時,騷體鮮明的節奏、嘆詠的調式也更適宜於情感的抒發。雖然相較於屈原所作的“楚辭”來説,銘文中騷體句式的運用還是較為齊整的,且更注重用韻的規範,但相比四言韻文而言不容否認的是其抒情感更為强烈,益於表達頌揚哀悼之情。

賀知章所撰的這兩篇騷體銘文也有其自身鮮明的特點。《鄭績墓志》銘文已在上文有所引用和簡要分析,故現僅將《戴令言墓志》銘文摘録如下:

橘洲浮兮昭潭無底,沙如雪兮泉味猶醴。楚人秀兮地靈所啓,旌弓招兮載筆雲陛。餉饋給兮含香建禮,彼君子兮如王之玭,人之亡兮潸焉出涕。彼達人兮何必故鄉,樹枌檟兮封兹北邙。篆幽石兮志夫陰堂,歲遒盡兮烟野微茫①吴鋼:《全唐文補遺》第七輯,第32—33 頁。。

與《鄭績墓志》銘文略有不同的是,這篇騷體銘文是採取“三兮四”的句式寫成,中間有所轉韻。相較於前文所敘的分段四言銘文,它的篇幅較小,頌美成分有所增多,但仍與志文内容有所呼應對照。如銘文開頭的“橘洲”位於長沙境内,即是對志文中“迨府君大父為湘鄉令而寓居長沙,故今為郡人也”②同上。的對應。“旌弓招兮載筆雲陛”的敘述亦是對志文中“天授歲,爰降絲綸,來旌巖穴。府君乃飭躬應召,謁見金馬”③同上。這一墓主入仕情況的概括描繪。《鄭績墓志》的銘文同樣是根據志文來撰寫的,因志文中提及鄭績夫人吴興錢氏的種種情況,又是兩人同葬一處,故而在銘文中不僅寫了鄭績的操守,還提到了夫人的德行。也因此雖是騷體入銘,但不顯空洞無物,絶非套話泛濫。此外,賀知章所撰的這兩篇銘文在抒情性的造詣上也是極佳,特别是這篇《戴令言墓志》銘文,以描繪景色開篇,過渡到由此地靈所孕育的人傑,然後由墓主的逝世轉而寫其所葬之地。“人之亡兮潸焉出涕”直抒胸臆傳達親人的思念悲痛之情,“歲遒盡兮烟野微茫”則是藉景抒情,將纏綿悱惻的哀悼之情藴含於埋骨之地的淒涼情境之中。在語言運用上,賀知章所撰的這兩篇騷體銘文所用詞句皆較為平易自然、樸實親切,不像《楚辭》中的語言那麽晦澀難懂,可見騷體在當時的繼承與發展情況。

四、性别表現:女性墓志與性别文學

賀知章所撰墓志中女性為墓主的共有兩篇,一篇是《大唐故司空竇公夫人邠國夫人王氏墓志銘並序》,另一篇是《皇朝秘書丞攝侍御史朱公妻太原郡君王氏墓志並序》。除此之外,如果墓主夫人比墓主早逝且與墓主同葬一處時,所撰墓志中則會提及墓主夫人的家世生平,甚至在銘文中也會有所涉及。這樣的墓志總共有五篇,數量還是較多的,對夫人境況所花筆墨則有多有少,不過大都遵循墓志志文的傳統寫法規範,即先敘家世姓氏後寫懿德佳行,故筆者也將這些敘述墓主夫人的段落列入女性墓志的考量。

(一) 賀知章所撰女性墓志特點

賀知章所撰的這兩篇女性墓志及其他墓志中對墓主夫人的刻畫皆具有兩個顯著的特點。一是對夫人先祖的敘述篇幅較之男性墓志要冗長得多。現以《封禎墓志》與《王内則墓志》的此部分内容為例進行對比探討。《封禎墓志》:

公諱禎,字全禎,渤海縣人。姜□□派,列山餘趾,珪符錫夏,建為通侯,苗裔分齊,是稱冠族。曾祖詢,燕太尉孚之孫,魏太尉軌之子也。官至尚書左丞,濟南郡太守。行高曾史,文嗣揚班,聲華振於鄴朝,芬烈光乎齊册。祖嗣道,隨(隋) 尚書憲部。父子都,皇朝楚立館陶等四縣令。承清白之緒餘,接英賢之祖武,閨門之譽,標暎士林;中表之華,望高當代①吴鋼:《全唐文補遺》第四輯,第16—17 頁。。

《王内則墓志》:

夫人諱内則,字内則,其先太原郡人。自違難平陽,代表僊儲之胤;遷居廣武,地開君子之鄉。季道擅經傳之師,公宗鬱雲中之貴。曰自炎漢,迄於聖朝,台衡晉爥以相輝,芸槧葐蒀而靡絶。故能門有長戟,家多賜書。雖黄爵持華陰之環,飛鵲墜廬江之印,無以過也。曾祖朗,隨朝議大夫,著作郎。地襲珪組,材稱明達。楚倚相之能讀,漢馬遷之良史。祖大禮,皇朝駙馬都尉,尚遂安長公主,金紫光禄大夫,修武縣開國公,上柱國,使持節綏、歙二州刺史。包管樂之器,韞龔黄之能。關右結於去思,黟鄉歌其來暮。禮崇魯館,寵軼沁園。鳳臺之仙管如聞,金埒之清塵猶在。父玄紀,皇朝太中大夫,定州鼓城縣令。性道夷暢,風期澹遠。彈鳴琴以字物,割美錦而調人。不言之化載宣,以德之聲弥久。妣夫人趙郡李氏,至行純辜,貞規静立。訓範聞於邦族,素業茂於朝姻①胡戟、榮新江:《大唐西市博物館新出墓志》,第447—448 頁。。

《封禎墓志》的這部分内容敘述在賀知章所撰其他男性墓志中屬於篇幅較為適中的。在男性墓志中,對家族世系的敘述多為簡要地概括姓氏由來並歷數先祖的官職情況,若歷史上曾出現過很著名的同宗之人則也會略有提及,且所提到的先祖皆為男性,所佔篇幅大約為志文的四分之一左右。《封禎墓志》也不例外,開篇先介紹墓主名諱,再以較多的筆墨敘述其姓氏由來。介紹其曾祖封誥時稍有例外,除了官職履歷的記敘外還有對其聲譽功績的稱揚。而後對其祖父、父親的介紹都衹敘述了官職,最後以駢文對其家世進行了頌美。而這兩篇女性墓志對夫人家世族系的描繪可謂十分詳盡,特别是所引用的《王内則墓志》,開篇僅是對其姓氏由來及家世顯赫的頌揚就以對仗工整的駢文敘述了三行之多。此外,在其志文中並不僅僅衹提到先祖的官職,就連其曾祖、祖父、父親的為官情況、性格德操等都有所記敘,甚至於對其母親的德行也有所記述,所佔篇幅超過志文的三分之一。至於其他墓志中對墓主夫人家世的敘述較值得我們注意的是《張有德墓志》中的記載。雖然在這篇墓志中僅有一句話提到了其夫人許氏的家族情況,但較為特殊的是墓志中並没有按照往常慣例涉及夫人的祖父、父親等長輩,而是寫了“侍中平恩公之妹,而洛州長史□公之姑也”。顯然,侍中平恩公以及那位洛州長史應是當時較為赫赫有名之人,也許相對女性而言,在敘述家世時提及其家族中的顯赫之人可能更為重要。其他幾篇可能是限於整篇墓志篇幅的原因以及畢竟仍是以男性墓主記敘為主,故對夫人家世先祖並没有鋪張揚厲,但卻都有所提及。

二是墓志中多有妻憑夫貴的描述且記敘較為詳盡。在唐代,除了皇親國戚,女性榮獲分封多是要憑藉丈夫的功勞,所受封贈的頭銜等級依據丈夫的官階高低而定。而撰寫者為了在墓志中達到頌美的目的,總是會記録各位夫人所獲分封的情況。也因此,女性墓志以及男性墓志中對其夫人的敘述中都免不了提到因夫而貴的内容。例如《王内則墓志》中就有如下記載:“友彼琴瑟,絜兹蘋藻,而禮因夫貴,寵以戚尊。以景雲元年九月廿一日,授太原縣君。二年六月廿三日,加郡夫人。其年八月廿日,司空加以金紫,襲邠國公,加封邠國夫人。”①胡戟、榮新江:《大唐西市博物館新出墓志》,第447—448 頁。這段話中明確提到了“禮因夫貴”,且後文中夫人所封位號皆是與其丈夫官職品級有關,其中“縣君”是五品官員妻子的封號,“郡夫人”是三品及以上官員妻子的封號,“邠國夫人”則是由於其夫襲邠國公爵位故封於王夫人的封號。此外,《楊執一墓志》中提到其夫人獨孤氏時也有這樣的表述:“景龍中,封新城郡夫人,從府君之貴也。”②吴鋼:《全唐文補遺》第一輯,第114—116 頁。《鄭績墓志》中寫到其夫人錢氏時同樣有類似的記載:“九年,授嘉興縣君,從夫貴也。”③同上,第216 頁。可見,墓志在描寫女性墓主的情況時總是繞不開她們的丈夫,對妻憑夫貴的記敘在當時人們看來應是十分普遍且必要的。

(二) 賀知章筆下女性形象探究

相比於男性對建功立業、光宗耀祖的看重,中國古代女性的一生則與家庭生活緊密相關,而婚姻則是其中影響甚至決定女性一生的重要因素。因此,筆者在探究賀知章所撰墓志中的女性形象時圍繞婚姻將女性生活分成出嫁前、結婚時、夫喪後三個階段,分别考察墓志中刻畫的女性在這三段時期的言行表現。

墓志對女性出嫁前的描述除了稱讚其劭德逸行外亦有記敘家庭教育的部分,不過這些教育内容大多還是圍繞着婚嫁展開的。如《王内則夫人》中的這段記載:“夫人芳蒔蘭林,暉涵珠澨。潛禀明秀,躬行恭恪。紃組未勤而闇習,閨閫不飾而成容。”④胡戟、榮新江:《大唐西市博物館新出墓志》,第447—448 頁。除了頌揚夫人的“明秀”與“恭恪”,還提到了其對“紃組”也即女紅的閉門苦習。《禮記·昏義》中云:“是以古者婦人先嫁三月……教以婦德、婦言、婦容、婦功。”⑤[唐]孔穎達:《禮記正義》卷六一,[清]阮元校刻:《十三經注疏》,北京:中華書局,1980年,第1681 頁。其中“婦功”指的就是女紅,是傳統禮儀要求婦女具備的四德之一,也是男子擇妻的一項標準,故而成為婚前女教的重要内容。又如《王氏墓志》中所言:“夫人禀教脩立,持身潔静。年既笄而班訓已聞,禮從縱而姜勤彌劭。”⑥吴鋼:《全唐文補遺》第四輯,第17—18 頁。“班訓”指的應是東漢班昭所寫的《女誡》一書,這是一本教導婦人立身處世之道的書。王氏夫人年甫及笄就已知聞《女誡》,可知其並不是一個目不識丁的閨閣女子,家中定有對其進行文化教育,雖然教其識字習文的目的還是為了能讓其更好地懂禮法、守婦道。

婚姻生活往往是女性墓志記敘的重點,在上述婚前女教的影響下,女性在婚姻生活中也多是處於男性的附屬地位,框定於“正位乎内”的角色形象之中。也因此除了上文所論婚後妻以夫貴的現象之外,墓志中更多地描繪了夫婦二人和諧的婚姻生活以及夫人的安家助内之能。如《王内則墓志》寫道:“年甫及笄,歸於元舅司空公之室。友彼琴瑟,絜兹蘋藻,而禮因夫貴,寵以戚尊……鵲巢之化聿行,杕茀之儀爰盛。雖濯龍車馬,匪窺戚里之榮;而褕翬山河,終垕懿親之飾。縱令紫墀恩顧,金殿承歡,未嘗恃貴外矜,彌乃懷謙内謐。”①胡戟、榮新江:《大唐西市博物館新出墓志》,第447—448 頁。這段話先是記敘了夫妻二人琴瑟和鳴的婚姻生活,而後以華麗工整的駢文頌揚了夫人婚後賢惠恭謙的德行操守。在該篇墓志的銘文中也有關於兩人夫妻生活的描述:“司空開國,胙土邠郊。夫人輔佐,成於鵲巢。如山如河,採蘋採藻。侯其碩茂,琴瑟静好。”②同上。銘文中則主要提及了夫人的輔佐之能以及暗示其誕育之功。《王氏墓志》也不例外,其中記載:“逮事舅姑,備脩婦道。景雲中,侍御奔林剡山,聯邑稱最。爾後頻佐海郡,大國用亨。夫人脩内以助政,啓外以安家。姻黨傳其令聲,僕役資其寬德。”③吴鋼:《全唐文補遺》第四輯,第17—18 頁。這段話雖然篇幅不長,但卻囊括了一名女性在家庭乃至家族中所應盡的義務以及所起到的作用。其中,孝順舅姑是一名妻子最基本也是最重要的一項家庭義務。此外,妻子還要操持家務管理内宅以及處理後宅間的人際交往,以免除丈夫的後顧之憂並對其有所助益。這幾點是當時社會所讚賞亦是墓志撰寫者賀知章所推崇的理想品格,故在墓志中提到了姻黨以及僕役對夫人的頌揚。男性墓志對合葬夫人的敘述中,除了家世介紹,其餘也皆是關於其婚姻生活情況的記載。僅以《戴令言墓志》為例,志中云:“夫人吴郡張氏,早嬪令族,夙有風懿,舉案皋廡,驚轍萊門。”④同上,第七輯,第32—33 頁。先是稱贊了夫人具有美好的風姿,而後運用舉案齊眉的典故表現出夫妻二人相敬如賓、十分恩愛的婚姻生活。

對賀知章所繪寡居女性形象的考察主要依據的是《王内則墓志》,志文花費了大量的筆墨記敘王内則寡居之後的生活。原文如下:“以開元五年十月,司空公奄捐館舍。既而痛纏晝哭,酷深孀摽。徙鄰之訓,載撫遺孤。崩城之哀,爰感行路。自尔不居輪奂,永絶葷腥。深味甘露之言,堅持提木之誡。綺羅珠玉之翫,不經於眼;金石絲竺之聲,不入於聽。浮囊無漏,法舟獨遠。所冀楚禄萬鍾,負米攸及;豈其虞堂九仞,克搆行摧。”⑤胡戟、榮新江:《大唐西市博物館新出墓志》,第447—448 頁。依據墓志的記載,王内則夫人在其丈夫去世後應是十分悲痛的,這種悲痛從其言行中流露無疑。墓志敘述了夫人寡居時的具體言行——不居高屋,不吃葷腥,不玩綺羅珠玉,不賞靡靡之樂,這其實是一種佛教居士的生活狀態,從中可見兩人深厚的夫妻情感。此外,志文還讚揚了其對子女的盡心撫養。從這段志文中,顯而易見的是賀知章對王内則夫人孀居守節生活的頌揚態度。

(三) 女性墓志中的思想文化觀念

從賀知章所撰女性墓志的特點與對所繪女性形象的探究中,我們不難發現藴含其中的唐人的文化心態和思想觀念。

首先,對女性家世族系的鋪張揚厲彰顯了當時人們深重的門閥觀念。雖然唐代的科舉制度在很大程度上衝擊並取代了魏晉六朝以來的門閥制度,但是人們思想中的門閥觀念卻並不是那麽輕易就能抹去的,特别是唐代政權的建立本就依賴於關中氏族的支持擁戴。而在婚姻嫁娶中,這種“門當户對”的觀念更是十分盛行甚至一直流行於整個唐朝時期。據《新唐書·杜兼傳》記載,唐文宗欲以公主下嫁世族時曾感慨地對宰相説道:“民間脩婚姻,不計官品,而上閥閲,我家兩百年天子,顧不及崔、盧耶!”①[宋]歐陽修等:《新唐書》卷一七二,北京:中華書局,1975年,第5206 頁。足見門閥是當時婚姻嫁娶中的重要影響因素。這也就難怪在女性墓志中要對女性的家族關係進行細緻入微的具體敘述,因為女性墓主在出嫁前的地位很大程度上是靠其父系家族來支撐的,不管她本人有多麽優秀,她仍需藉助家族門第來確定自己的坐標。

其次,出嫁從夫、妻憑夫貴的女性婚姻地位以及對婦女忠貞守節的宣揚反映出儒家倫理思想影響下“男尊女卑”觀念的根深蒂固。在唐代,雖然道教、佛教都有所興盛發展,但儒家觀念仍深深植根於人們的思想觀念之中,“男尊女卑”更是整個封建時期都無法擺脱的思想毒瘤。從墓志中記敘的出嫁前的女教内容至成婚後以夫為天的婚姻生活,以及對夫喪後孀居守節的贊美,都可見女性永遠是處於男性的附屬地位,且“三从四德”仍是唐人对妇女最起码的道德要求。此外,墓志中對一些諸如孝順舅姑、撫育幼子等行為的頌揚,亦是儒家仁孝觀念的彰顯。

最後,墓志也並不全是以儒家的標準去衡量婦女,從中還體現出一種較為開放的女性觀念。這主要體現在並不要求女子“無才便是德”,在婚前女教中也進行一定的文化教育,雖然這種文化教育歸根結底還是一種婦德教育。此外,墓志中還流露出對女性為家庭所作貢獻的尊重與推崇。雖然女性仍被框定於專注家庭内務的賢妻良母的角色之中,但唐人同時開始正視她們對這個家庭的繁榮與延續所起到的不可磨滅的作用,可見當時婦女地位在很大程度上有所提高。

五、个案探索:《戴令言墓志》文史價值发掘

《戴令言墓志》是現存賀知章所撰十方墓志中年代最早的一篇,撰寫於開元二年(714),具有較高的史學價值和文學價值。陳尚君就給予《戴令言墓志》很高的評價,認為其“着重記述他傲兀的個性和追求自由的性格,着力寫有獨特精神世界的不平凡人物,明確表達自己的好惡,是難得的佳作”①陳尚君:《賀知章的文學世界》,《杭州師範大學學報》2012年第3 期。。然而,現有文獻中還未有專門考證並分析《戴令言墓志》文學内涵的論文,尚屬遺憾。因此,筆者在本文中以《戴令言墓志》作為賀知章所撰墓志的個案探索,期以對其史學與文學的雙重價值進行深入挖掘,以彌補現有研究的空白。

(一) 墓志考釋及其史料價值

《戴令言墓志》録文載於《唐代墓志彙編》及《全唐文補遺》第七輯第32、33 頁,全文如下:

唐故朝議大夫給事中上柱國戴府君墓志銘並序

太常博士賀知章撰

府君諱令言,字應之,本譙郡譙人也。自微子啓宋,樂甫匡周,垂裕後昆,代載厥德。聖公漢之銅竹,若思晉之牙爪。初自九江東介,因徙吴興武原,迨府君大父為湘鄉令而寓居長沙,故今為郡人也。曾祖儼,陳南臺侍御史、南康王國侍郎。祖集,隋衡陽王國侍郎,轉湘鄉令。父開,皇朝明禮,授文林郎。代積儒素,專門禮學,侍御之風格,侍郎之敏惠。並秉靈江漢,流聞湘潭,隤祉羨和,實鍾秀傑。府君生而岐嶷,宗黨欣慶。甫及數歲,有若成童。垂髫能誦《離騷》及《靈光》《江海》諸賦,難字異音,訪對不竭。由是鄉人皆號曰先生,敬而不名也。年十四而容體魁岸,性頗俠烈,每自稱曰:吾不能為小人儒。好投壺、挽强、擊刺,雖江鄉耆宿郭解季心之徒,咸敬憚焉。十五,首讀兩漢,遂慨慷慕古,手不釋卷。未盈五旬,咸誦於口。十七,便歷覽群籍,尤好異書。至於算曆卜筮,無所不曉。味老莊道流,蓄長往之願,不屑塵物。州鄉初以孝秀相屈,府君傲然,便曰:大丈夫非降玄纁不能詣京師,豈復碌碌從時輩也! 既家近湘渚,地多形勝,每至煕春芳煦,凛秋高節,携琴命酌,棹川藉野。貴游牧守,雖懸榻入舟,不肯降志。天授歲,爰降絲綸,來旌岩穴。府君乃飭躬應召,謁見金馬。夫出處者,君子之大節;進退者,達職之能事。天地閉而賢隱,王塗亨而代工,懿哉若人,有足尚者。自是時論推美,屢紆延辟。而府君素尚難拔,猶懷江湖,因著《孤鶴操》以見志,名流高節者多和之。爾後復歸江潭,涉五六載,重下明制,令馳傳入□。於是進對宣室,不言温樹,解褐授右拾遺。屢竭忠讜,成輒削藳,外莫之知,爰除□補闕。府君志求閑退,朝廷使宰長社。字人有聲,邑氓頌德,為廉察者所薦,璽書慰勉。景雲歲,皇帝龍興,重張寰宇。俄有恩命,拜左臺侍御史。任氣强直,不避權右。求出莅人,因轉為三原令。郊野之富,鄭白之沃,人安物阜,勣尤王畿。遷起居郎。韞墳典之精,有南董之直。密謀歲益,便宜日奏,固非所聞也。俄遷庫部郎,用為水陸運使。蕭何之餉關中,鄧禹之發河内,既簡在帝念,遥授給事中。而身居洛陽,未拜雲陛。方當調兹湯鼎,克亨虞庠,天弗輔仁,奄歸長夜。以開元二年歲次甲寅正月廿日,終於洛陽審教里之私第,春秋五十有六。夫人吴郡張氏,早嬪令族,夙有風懿,舉案皋廡,驚轍萊門。爰在長沙,奄先朝露。以其年十二月甲寅朔七日庚申,合葬於洛陽清風鄉之原,禮也。後夫人潁川韓氏,亦庇壟陰。有子乘陽等四人,欒容葈貌,哀毀骨立。嗚呼戴侯,今不亡矣! 故人識之,敢作銘曰:

橘洲浮兮昭潭無底,沙如雪兮泉味猶醴。楚人秀兮地靈所啓,旌弓招兮載筆雲陛。餉饋給兮含香建禮,彼君子兮如王之玭,人之亡兮潸焉出涕。彼達人兮何必故鄉,樹枌檟兮封兹北邙。篆幽石兮志夫陰堂,歲遒盡兮烟野微茫。

據墓志,墓主戴令言,字應之,本來是譙郡也即今天安徽亳州人,後因祖父為湘鄉令而遷居長沙,故又為湖南長沙人。戴令言兩《唐書》無傳,其曾祖戴儼、祖父戴集及父親戴開亦都未見於舊籍,僅在此篇墓志中有所記載:“曾祖儼,陳南臺侍御史、南康王國侍郎。祖集,隋衡陽王國侍郎,轉湘鄉令。父開,皇朝明禮,授文林郎。”其曾祖、祖父、父親分仕陳、隋、唐三朝,官職由從三品御使至正四品侍郎最後降為從九品文林郎,可見戴令言出身於一個正走嚮没落的家族。這樣的家庭背景可能與其日後形成憤世嫉俗、兀傲孤介的性格有所關聯。志文中稱戴令言“以開元二年歲次甲寅正月廿日,終於洛陽審教里之私第,春秋五十有六”。自開元二年(714) 往上逆推可知他出生於顯慶四年(659)。與賀知章所撰其他墓志着重寫墓主為官後的豐功偉績、官職變遷不同,《戴令言墓志》用較長的篇幅記敘了其幼年以及青少年時期的言行,還詳述了其不肯降志、拒絶以舉孝秀出仕的事迹。不過通過這段記敘,我們還是能發現不少有用的史料。比如志文中提到戴令言垂髫能誦《離騷》,雖然根據後文“難字異音,訪對不竭”的記載,誦讀《離騷》很有可能是為了識字之需,但這也體現出《離騷》在當時的廣泛傳播。結合前文所敘的騷體入銘現象和初唐時的文學革新,可見《離騷》的這種廣泛傳播使得其中的騷體因素對當時人們的創作實踐和理論産生了深遠的影響,從而在一定程度上促進了唐代文風的轉變。而這種轉變,又反過來促進了時人對《離騷》的接受和推崇。巧合的是,《戴令言墓志》的銘文也正好是用騷體寫成的。

終於,戴令言等待的出仕機會來了。墓志云:“天授歲,爰降絲綸,來旌巖穴。府君乃飭躬應召,謁見金馬。”在天授元年(690) 的時候,武則天下旨召集舉國賢良對策天朝,《資治通鑒》中對此事有所記載:“二月,辛酉,太后策貢士於洛城殿。貢士殿試自此始。”①[宋]司馬光:《資治通鑑》,北京:中華書局,1956年,第6463 頁。戴偉華在其《賀知章所撰墓志的史料價值》一文中引用多篇墓志及史籍對此事進行了詳細考證,證明天授元年時確有此殿試。戴令言趁此機會拜謁京師,可惜的是並未當官。據墓志所言,戴令言難變自己樸素高尚的情操,還是懷念江湖上自由自在的生活,因此最後又返回了家鄉。過了五六年,也即在公元699年左右,戴令言又被召唤入京並被授予右拾遺的官職。而後,志文中記載“府君志求閑退,朝廷使宰長社”,意即戴令言自己希望能安閑退居故而朝廷讓他去當了長社令。不過,在兩唐書中關於這次職位調動的原因記敘卻並非如此。《舊唐書·楊再思傳》中有如下的記載:“長安末,昌宗既為法司所鞠,司刑少卿桓彦範斷解其職。昌宗俄又抗表稱冤,則天意將申理昌宗,廷問宰臣曰:‘昌宗於國有功否?’ 再思對曰:‘昌宗往因合煉神丹,聖躬服之有效,此實莫大之功。’ 則天甚悦,昌宗竟以復職。時人貴彦範而賤再思也。時左補闕戴令言作《兩腳野狐賦》以譏刺之,再思聞之甚怒,出令言為長社令,朝士尤加嗤笑。”②[後晉]劉昫等:《舊唐書》卷九十,第2918—2919 頁。時任宰相的楊再思十分善於察言觀色、阿諛奉承,他看出武則天捨不得張昌宗,故順着皇帝的意思贊揚張昌宗為皇帝煉丹是對國有大功,使得昌宗官復原職。生性耿直的戴令言自然對這種行為嗤之以鼻,故寫了《兩腳野狐賦》譏諷楊再思為奸詐之人,也因此得罪了手握大權的楊再思故而被貶為長社縣令。這段記載其實也暗合於志文中對戴令言“屢竭忠讜”的描述。此外,我們也可從中得知戴令言時任左補闕,可補墓志記載的缺漏。有趣的是,墓志記載景雲歲(710) 戴令言升遷為左臺侍御史,而正好是在前一年也即景龍三年(709) 楊再思去世了,可見兩《唐書》中的相關記載並不是無的放矢。隨後,也許是其“任氣强直,不避權右”的性格再度得罪了某位高官,他又被貶為三原令。不過就算是當一名小小的縣令,戴令言照舊兢兢業業、勵精圖治,因此又被遷為起居郎。據墓志所載,其之後的仕途還是較為順遂的,遷任為庫部郎、水路運使,最後又被加授給事中。不過,從其遷為左臺侍御史開始到其去世,僅有短短四年不到的時間,可見數次貶謫對其身心影響應是十分巨大的。

(二) 墓志分析及其文學内涵

《戴令言墓志》是一篇傳寫生動、文辭優美的優秀墓志作品,其在人物刻畫、語言運用、己意抒發等方面皆具有很高的研究和鑑賞價值。因此,筆者擬從文學的角度出發對整篇墓志進行分析和考察。

志文開篇介紹了墓主的名諱籍貫以及戴姓的由來,“聖公漢之銅竹,若思晉之牙爪”,對仗工整的駢句語涉戴聖、戴淵兩位一文一武的戴姓名人,以彰顯戴姓曆史的源遠流長和光輝燦爛。對戴令言敘述從其幼童時期開始,在第二章中已詳述了“垂髫能誦《離騷》及《靈光》《江海》諸賦……”的細節情況。“由是鄉人皆號曰先生,敬而不名也”一句則運用了側面烘托的手法,通過鄉人之口突顯戴令言年紀雖小卻刻苦鑽研、勤學好問的形象。而後,賀知章詳細記敘了戴令言的言行舉止,甚至直接引用了其所説過的話—— “吾不能為小人儒”,這在其他墓志中是十分罕見的,並且記載了其投壺、挽强、擊刺的愛好。這些具體的言行,也皆是為了更好地塑造詮釋志文中所描繪的“容體魁岸,性頗俠烈”的俠士形象。“雖江鄉耆宿郭解季心之徒,咸敬憚焉”又運用了側面烘托的手法,以他人的畏懼敬佩來彰顯墓主的個人形象。志文至此,因所敘多為具體事件,故賀知章多以散體語言進行撰寫,聰慧俠烈的墓主形象在作者自由奔放的行文中躍然紙上。戴令言十五歲首讀兩漢,十七歲歷覽群籍,這段關於其讀書所好的敘述則多以四言駢文寫成,言簡意賅,文意盎然。其後,又用散體轉入對其具體言行的描寫。當州鄉以孝秀相屈時,志文再次直接引用了戴令言所説之言:“大丈夫非降玄纁不能詣京師,豈復碌碌從時輩也!”頗似“燕雀安知鴻鵠之志”的豪情壯語,足見墓主的心高氣傲、不屑流俗。這種對墓主所言的直接引用,能最大限度地體現出志文的真實性與客觀性,並不需要藉助志文的評價,讀者從中即可自行想象出墓主的性格風姿。佳節麗日之時,戴令言又欣然出遊,高官顯貴雖“懸榻入舟”,戴令言亦“不肯降志”,與前文“味老莊道流,蓄長往之愿,不屑塵物”相呼應,展現出其飄然出世的隱士形象。其中,“懸榻入舟”巧用漢代陳蕃的典故,比喻禮待賢士。

不過最終,戴令言還是在皇帝下旨徵召岩穴之士時,“飭躬應召,謁見金馬”。在此,賀知章藉由戴令言從出世到入仕一事,抒發了自己的一番感慨:“夫出處者,君子之大節;進退者,達職之能事。天地閉而賢隱,王塗亨而代工,懿哉若人,有足尚者。”戴偉華就對賀知章這番對隱居政治内涵的分析頗為推崇,他認為:“此語已超出‘窮則獨善其身’ 的認識高度。‘窮’ 一般衹是主體在社會的存在狀態,而‘天地閉’ 已是對所處社會狀況的總體判斷。”實際上,賀知章這番感慨針對的正是戴令言的仕途狀態。由志文及兩《唐書》記載可知,戴令言仕途生涯三進三退,後兩退正是其得罪位高權重之人而遭遇貶謫,這樣的情況正符合“天地閉而賢隱”的記敘。在這之後,志文多是圍繞其官職的進退升降展開,與上一段其隱居時的生活描寫相比略顯枯燥和乏味。此段描寫多以四言駢文為主,對人物形象的刻畫也多是採取直接評價的手法,如“屢竭忠讜,成輒削藳”或是“任氣强直,不避權右”。間有用典之語,如“韞墳典之精,有南董之直”,“南董”是指南史、董狐,他們都是以直筆不諱著稱的史官,在此與戴令言進行類比可知戴的剛正不阿。又如“蕭何之餉關中,鄧禹之發河内”,藉用蕭何、鄧禹的典故盛贊戴令言所作出的巨大貢獻。

總的來説,《戴令言墓志》運用細節描寫、側面烘托、用典類比等多種手法生動地刻畫描繪了墓主的人物形象,又兼雜議論感慨之語,從中不難看出撰者賀知章對墓主引以為同道之人的推崇嘆惋之情。墓志行文駢散結合,以散為主,語言亦質樸親切,是一篇不可多得的傳記文學佳作。

六、散文演進:賀知章所撰墓志的文學史意義

賀知章所撰十方墓志創作於開元二年至開元二十年之間。彼時,六朝駢文餘風尚存,古文運動醞釀待發。在墓志撰寫方面,賀知章上承六朝至初唐的傳統,下啓中唐及其後的新變,為推動唐代散文的演進發揮了不可替代的作用。

(一) 淵源:賀知章與傳統墓志

墓志文在南北朝時期得到了很大的發展,北朝墓志創作更是尤為繁興。縱觀這一時期的墓志,記事與頌美兩方面的功能都得到了强化,行文方式與文體格式都逐漸穩固並日益完備,墓志文體真正成熟定型。後世墓志的撰寫在“體式方面已難以越出南北朝時期業已固化的墓志文體範式”①孟國棟:《新出石刻與唐文創作研究》,浙江大學中國古代文學專業博士學位論文,2012年。,賀知章的創作亦不例外。不論是志文記事、銘文頌美的内容安排,還是志題、題署、志文、銘文的構件齊全,或是志文按名諱、鄉邑、世系、履歷、壽年、卒葬地等信息順序進行敘述,賀知章所撰墓志都繼承了南北朝時期的墓志撰寫規範。

但在南北朝墓志文体範式固化的过程中,部分墓志也逐漸擺脱格式化的寫法而開始呈現出文學性的特點,这以南北朝文學的集大成者庾信所撰墓志最具代表性。因為本文篇幅所限,我們就以庾信為代表性個案,以探討賀知章所撰墓志的淵源。

庾信被譽為是“讓墓志銘這一應用文體真正走進文學苑囿的開山鼻祖”①李慧:《試議墓志銘變格破體的文學現象》,《文學遺産》2005年第3 期。。庾信所撰墓志二十餘篇,數量蔚為可觀。他所撰寫的墓志在語言風格、藝術表現、人物塑造和情感抒發等方面都對賀知章的墓志創作産生了很大的影響,並被賀知章所進一步發展。

在语言風格上,庾信的墓志創作以駢文為主,辭藻紛披,句式整飭,四六句式的運用比比皆是。但當出現不適宜於駢體表達的必要性敘述文字時,庾信亦會採用散體句式進行書寫,駢中間散的運用相當普遍。如《周大將軍懷德公吴明徹墓志》的開篇所寫:“公諱明徹,字通昭,兗州秦郡人也。西都列國,長沙王功被山河;東京貴臣,大司馬名高霄漢。”②[北周]庾信著,[清]倪璠注,許逸民校點:《庾子山集註》,北京:中華書局,1980年,第969 頁。首先用散體介紹墓主名諱、鄉邑,而後便轉入駢句用典。“觀其每敘一事,多用單行,先將事略説明,然後援引故實,作成聯語;皆可為駢散不能偏廢之證。夫駢文之中,苟無散句,則意理不顯,故信為碑志諸文,述及行履,出之以散,而駢偶諸句,則接於其下。”③錢基博:《中國文學史》,上海:東方出版中心,2008年,第187 頁。這種駢散結合的文風自然被賀知章所繼承,而相較於庾信僅用簡短的散體敘述名諱、出身及履歷等信息,賀知章將散體的運用範圍加以擴大,在記敘事件經過、描摹人物言行時都有使用散化的語言,其所撰墓志中甚至出現了如《戴令言墓志》之類以散體為主的墓志。可見在語言風格方面,賀知章在繼承庾信駢散結合的創作風格基礎上更加重視散文的運用。

在藝術表現上,庾信對諸多藝術手法的運用使得其所撰墓志的可讀性與文學性大大增强。庾信將詩歌辭賦的創作技巧植入於墓志撰寫之中,熟練運用對仗、排比、用典、誇張、藉景抒情等各種藝術手法,為以往呆板僵化的墓志創作注入了生機與活力。尤其是他對典故的頻繁使用,更是其墓志的顯著特色之一。以《周大將軍懷德公吴明徹墓志銘》最後一段為例:

江東八千子弟,從項籍而不歸;海島五百軍人,為田録而俱死焉。嗚呼哀哉! 毛修之埋於塞表,流落不存;陸平原敗於河橋,生死慚恨。反公孫之柩,方且未期;歸連尹之屍,竟知何日? 遊魂羈旅,足傷温序之心;玄夜思歸,終有蘇昭之夢。遂使廣平之里,永滯冤魂;汝南之亭,長聞夜哭④[北周]庾信著,[清]倪璠注,許逸民校點:《庾子山集註》,第969 頁。。

此段連用項籍、田録、毛修之、陸機、公孫貞子、連尹襄老、温序、蘇紹的典故來渲染墓主的客死異鄉、歸葬無期,用典繁複,對仗工整,悲痛哀傷之情層層遞進,令人動容。但有時,庾信也過於執著追求隸事用典和藉景抒情,不僅在某種程度上削弱了墓志的傳人頌美功能,還易導致墓志之間較為相似、落於窠臼的情況發生。賀知章在繼承此類藝術手法的基礎上,將它們更為靈活多變地運用於墓志之中,對典故及景物的敘述也更為適度。

在人物塑造上,庾信所撰墓志中還出現了對具體事件的記載和關鍵細節的描寫,這對真實直接地塑造墓主形象意義重大,墓志也因此具備了傳記文學的雛形。比如《周大將軍聞嘉公柳遐墓志》中的一段描寫:

太夫人乳間發瘡,醫云:“惟得人吮膿血,或望可差。”君方寸已亂,應聲即吮。旬日之間,遂得痊復。君之事親,可謂至矣①[北周]庾信著,[清]倪璠注,許逸民校點:《庾子山集註》,第989 頁。。

墓志通過為母吮吸膿血這一具體事例體現墓主的至純至孝,“應聲即吮”的細節描寫更是彰顯了墓主心急如焚、唯盼母安的心理狀態,客觀可感,真實可信。但總體而言,庾信所撰大部分墓志還是受到了南北朝程式化的墓志創作影響,特别是前文所述的頻繁用典以及駢辭儷句的大量鋪排使得墓志對具體事件的記載顯得力度不够、含混不清,故在墓主人物形象的塑造上還是顯得個性不足。賀知章的墓志創作在人物塑造方面則繼續有所開掘,其多用散體記敘具體事件和關鍵細節,使得描述比較細緻生動,並且這部分的敘述比重在墓志中也有所提高,使得墓主形象更為鮮明可感。

在情感抒發上,庾信现存的墓志皆為入北之後所寫,故在墓志中或多或少地融入了自己的身世之感,特别是當墓主經歷與自己相似之時,墓志的哀痛深沉之情溢於言表。其中最為研究者所稱道的就是其所撰的《吴明徹墓志》。吴明徹本是陳朝大將,最後戰敗被俘,客死異鄉;庾信同樣也是被羈留於北朝,不得返鄉。同樣的身世經歷自然易引起庾信的共鳴,故前文所引墓志最後一段既是在感慨墓主的英雄末路,亦是在抒發自己的寥落之感。這一點亦被賀知章所繼承,並在情感共鳴的基礎上加以思想觀念的碰撞,使得墓志的文章立意得以升華,既是“傳人”亦在寫己。

庾信所撰墓志代表了南北朝墓志的最高成就,賀知章對庾信墓志的繼承發展在某種程度上也就是對南北朝墓志撰寫風格的繼承發展。而初唐時期,往往被視為墓志創作因襲舊制的階段,這一時期“墓志的寫作基本上是對六朝墓志亦步亦趨的追隨”②綫仲珊:《唐代墓志的文體變革》,中國社會科學院研究生院碩士學位論文,2003年。,無論是在語言結構還是内容風格上都難脱六朝墓志之窠臼。不過,這一時期也出現了一位不容忽視的作家——陳子昂。他在墓志撰寫方面拉開了文體變革的序幕,為賀知章的墓志創作打下了深厚的基礎。《陳子昂集》共收録其所撰墓志十二篇,這些墓志在文體運用和人物刻畫上與賀知章所撰墓志可謂是一脈相承。陳子昂所撰墓志大都採用散體句式,對墓主生平事迹的描繪已擺脱了駢儷的文風,這一點已與賀知章的墓志十分相近了。在人物刻畫上,陳子昂已善於運用對墓主語言、動作、細節的詳細敘述來展現人物的獨特性格,對文學手法的運用也是得心應手,為賀知章的墓志創作樹立了一個優秀可取的典範。以《上殤高氏墓志銘》為例:

八歲始教方書,受甲子,已知孝悌之道,詩禮之規,宛邱府君鍾愛之。他日,嘗趨庭與諸兒戲,神情涵泳,綽然如鴻雛鵠子,有青闃意也。府君美之曰:“能光我家者此兒!”十五通《左氏春秋》及《尚書》,飛騫之志,日新宏大矣①[唐]陳子昂著,徐鵬校點:《陳子昂集》,北京:中華書局,1960年,第129 頁。。

這段描寫不禁讓筆者聯想到了賀知章所撰《戴令言墓志》中對墓主兒時的敘述,兩者皆是以散體行文為主,且都通過具體的細節描繪以及側面烘托的手法來凸顯人物形象。可見賀知章在很大程度上繼承了陳子昂的墓志撰寫風格。此外,在騷體入銘的創作實踐上,陳子昂也是典型代表之一。陳子昂現存的十二篇墓志中,兩篇有志無銘,其餘十篇中有六篇銘文全部採用騷體句式寫成,兩篇部分運用騷體,可見其對騷體入銘的推崇。這也在某種程度上影響了其後作家的墓志銘文創作,賀知章所撰銘文中騷體入銘的現象亦是沿襲於此。

(二) 地位:賀知章與盛唐墓志

賀知章詩文兼擅,但其文則傳世甚少。除了傳世文獻中記載有《上封禪儀注奏》以外,就是刻於會稽宛委山摩崖的《龍瑞宫記》,這兩篇文章一直引起後世的注意,但卻不能够反映賀知章文章成就的主體。而地不愛寶,璞玉出山,近年來,出土了賀知章撰寫的十方墓志,由此我們對於這位堪稱“大手筆”的散文家,也産生了新的認識。

賀知章撰寫的十方墓志,從時間上看,從開元二年到開元二十年,這一時期是唐代的極盛時期,也是散文的發展時期,又是墓志的繁榮時期。不僅引領唐代文章發展的被稱為“燕許大手筆”的張説、蘇頲的創作成就在這一時期達到頂峰,同時還出現了一大批詩人和文章家,如張九齡、李邕、李白、李華等。賀知章因緣際會,駢列於諸大家之間,在詩歌、散文和書法方面都取得了重要成就。而其文章成就則因作品的湮没而不聞於世。十篇墓志的出土,對於我們重新衡定賀知章在盛唐文壇上的地位,提供了第一手文本資料。賀知章作為盛唐著名散文大家的面目逐漸為人們所瞭解。其地位大致有以下幾個方面。

1.文體上的開拓

賀知章所撰墓志做得比較突出的就是駢散結合。這種情況在初唐墓志當中已經出現,但到了盛唐時期纔更加發展,賀知章就是文體開拓的實踐者之一。比如《大唐西市博物館新藏墓志》收録的賀知章所撰《王内則墓志》,就體現了賀知章敘以散文、述以駢體的文章風格。作為記述女性的一方墓志,並没有多少事迹可言,而作者卻寫出了將近一千字的志文,除了墓主數次加封經歷和先世名字官職之外,大多以評述見長,而這些評述都是用駢體文字表現的。再如上文所論及的賀知章所撰墓志,就志文而言,與銘文的關係更加緊密。志文敘事,銘文分撰,騷體入銘等,都是賀知章對於墓志文體鋭意開拓精神的體現。這樣的墓志即使和張説、張九齡、蘇頲等人所作的墓志相比較,也一點不遜色。

2.文風上的轉變

與文體的開拓相聯繫,賀知章所撰的墓志也體現出文風上的轉變。清人章學誠《墓銘釋例》云:“六朝駢儷,為人志銘,鋪排郡望,藻飾官階,殆于以人為賦,更無質實内容。”①[清]章學誠著,倉修良編:《文史通義新編》外編一,上海:上海古籍出版社,1993年,第368 頁。這就説明,六朝時期的墓志,總體上是以駢儷的文辭鋪排人物的家世、郡望、官階等方面,非常程式化,缺乏質實的内容。到了初唐時期,墓志銘的創作雖然興盛,但就新出土的墓志銘而言,題署撰者的情況都不是很多,墓志的創作往往是體現共性而不是追求個性,故而總體上駢儷鋪排的風氣仍然改變不大。到了張説、蘇頲、張九齡時代,情況就發生了較大的變化,基本上打破了原有的程式化,體現了作者自身的風格。賀知章所撰墓志,與張説、蘇頲時代相當,文風上也體現出新的局面。陳尚君《賀知章的文學世界》稱:“在文風上,賀知章雖然還没有擺脱唐初以來的駢儷文風,但敘事明快曉暢,駢散兼行,具有轉變時期的文章特點。”②陳尚君:《賀知章的文學世界》,《杭州師範大學學報》2012年第3 期。諸如《楊執一墓志》:“府君岱岳桂林,漢池明月。幼罹凶閔,毀瘠加人。由是顓學禮經,深明喪服,雖兩戴之所未達,二鄭之所盤疑,皆劈肥分縷,膏潤冰釋。尤好左史傳及班史,該覽詢求,備徵師説。性柬亮方直,能犯顔讜言。當天后朝,以獻書諷諫,解褐特授左玉鈐刻衛兵曹參軍,蓋賁賢也。常以攀檻抗詞,削草論奏,遂為賊臣張易之所忌,黜授洛州伊川府左果毅都尉。長鳴必在於遠途,左退適成其踠足。次當禁衛,復以封事上聞,天后深納懇誠,亟蒙召見。趨奉軒戺,咫尺天威。載犯驪龍之鱗,爰□斷馬之劍,衷見於外,朝廷嘉焉。”③吴鋼:《全唐文補遺》第一輯,第114 頁。語言上有駢有散,敘事時委婉曲致,將墓主之經歷、遭遇、性格等都表現了出來。

3.文字上的典雅

墓志是特殊的人物傳記,以頌功為主,近乎史傳,故總體上以古樸典雅為宗。而自六朝以來,受到駢儷藻飾的影響,並不能遵於斯旨。到了初唐時期,有些作家對此着力,力圖改變,也取得了一定的成效。如吴少微和富嘉謩的“吴富體”文章就是如此:“先是,文士撰碑頌,皆以徐庾為宗,氣調漸劣。嘉謩與少微屬詞,皆以經典為本,時人欽慕之,文體一變,稱為富吴體。”①[後晉]劉昫等:《舊唐書》卷一九〇中,第5013 頁。立足於經典,在文字上也就趨嚮追求典雅。到了盛唐時期,徐堅對張説説:“富嘉謩之文,如孤峰絶岸,壁立萬仞,叢雲鬱興,震雷俱發,誠可畏乎!”②[唐]劉肅:《大唐新語》卷八,北京:中華書局,1984年,第130 頁。對於富嘉謩的稱贊,也體現了盛唐張説等人對於吴、富文章風格的認同。賀知章所撰的墓志,文字上也是追求典雅的。就志文而言,如《許臨墓志》敘述其父子兩代的情況:“父子儒,皇朝吏部侍郎,贈秘書監,修文、崇文兩館學士,太上皇侍讀,潁川縣開國男。代為帝師,門以道貴。古謂顓學,莫非傳經。公名臣之嗣,允迪先緒,雅有容止,工於嘯詠。其幼也敏而好學,其壯也毅以弘體,故君子期寥廓之運矣。”③趙君平、趙文成:《河洛墓刻拾零》,北京:北京圖書館出版社,2007年,第214 頁。無論是散體還是駢體文字,都本於經傳,歸於古雅。就銘文而言,如《楊執一墓志》的銘文,共十三段,依次從楊氏得姓的來源,楊執一的遠祖、家世,以及楊執一的歷官等方面,敘述其功績。其前兩段云:“天道祚德,地靈潛祉。一君作乂,百世必祀。於鑠楊侯,周宣之子。避居西嶽,遠迹商阯。”“太尉台漢,德王佐隋。積慶二十,長源逶迄。玉環照爛,朱輪陸離。盛烈無已,高門在斯。”用四言體銘文,按時間敘事,加以典故的運用,對偶的排列,仄韻的開端,讀來既古樸又有韻味,既典雅又有變化。當然,賀知章在典雅的基礎上追求變化,也體現在上文所論的幾篇銘文的騷體運用上。

(三) 影響:賀知章與後世墓志

賀知章不僅繼承發展了六朝至初唐時期墓志的撰寫傳統,其所撰墓志的創新之變還對後世墓志特别是中唐時期的墓志革新發揮了很大的啓發和推動作用。中唐時期的墓志創作伴隨着古文運動發展至高潮而完成了破繭之後的新變,並在韓愈筆下攀登至墓志創作的頂峰。因此,筆者主要以韓愈所作墓志為例探討賀知章對後世墓志創作的影響。這種影響主要體現在文體運用、人物塑造和附加己意三方面。

文體運用方面,賀知章所撰墓志雖多為駢散結合,但不同墓志的駢散比重卻不同,體現出過渡時期的墓志創作特點。其銘文創作以分段四言體為主,亦雜有騷體銘文,銘文所佔比重適中,也與當時的時代潮流相吻合。而在韓愈所撰墓志中,散體明顯佔據主流,騷體的運用也有所增多。韓愈將散體運用範圍進一步擴大至整篇墓志的撰寫,幾乎每篇墓志都以散體為主,甚至還出現了以散體寫銘文的情況。比如《柳子厚墓志銘》銘文云:“是惟子厚之室,既固既安,以利其嗣人。”①[唐]韓愈著,[清]馬其昶校注:《韓昌黎文集校注》卷七,上海:上海古籍出版社,1987年,第514 頁。为了突出散体的志文,韓愈所寫銘文字數也大有減少,其字數最少的一篇為《李虚中墓志銘》銘文,僅有區區九字:“不嬴其躬,以尚其後人。”②周紹良:《唐代墓志彙編》,第1994 頁。這與銘文素以駢體寫成,而韓愈有意識地避免駢文的使用有關。賀知章所撰墓志即是在前人的基礎上加重了散體的比重,而以韓愈為代表的中唐時期墓志創作則繼續沿着這一趨勢並不斷發展乃至頂峰。

在對人物形象的塑造上,賀知章所撰墓志已開始運用多種藝術手法嚮着“人各有其面”的傳記文學方嚮努力,其中對細節以及關鍵事迹的關注和側面烘托、文學修辭的運用都體現出探索性文學創作的特點,同時也是極富開創性意義的。韓愈則在其基礎上將墓志文發展成一種更為成熟的傳記文學。這主要體現在韓愈鋪衍典型細節、突出主要事迹的人物刻畫方法,而對細節與事迹的描摹敘述比賀知章更為詳細和突出。比如《中大夫山陜府左司馬李公墓志銘》中的一段敘述:

岌為蜀州晉原尉,生公,未晬以卒,無家,母抱置之姑氏以去,姑憐而食之。至五六歲,自問知本末,因不復與群兒戲,常默默獨處,曰:“吾獨無父母,不力學問自立,不名為人!”年十四五,能暗記《論語》《尚書》《毛詩》《左氏》《文選》,凡百餘萬言,凛然殊異。姑氏子弟,莫敢為敵。浸傳之聞諸父,諸父泣曰:“吾兄尚有子耶?”迎歸而坐問之,應對録從無難。諸父悲喜,顧語群子弟曰:“吾為汝得師。”於是縱學,無不觀③[唐]韓愈著,[清]馬其昶校注:《韓昌黎文集校注》卷七,第543 頁。。

同樣是敘述墓主童年時期的經歷,比之《戴令言墓志》和上文所引陳子昂所撰《上殤高氏墓志銘》的記載,這段志文更加詳細具體。先是詳細交代了事件背景,而後為了凸顯墓主作為孤兒奮發嚮上的決心又援引了墓主兒時的話語,並將墓主所背之書一一詳列,以姑氏子弟側面烘托出墓主的高才。最後又詳述了諸父考校其學問的情節,兩處援引其話,再次襯托出墓主的發憤圖强與才學之高。其中對墓主原話的援引、所讀之書這些細節的詳述和側面烘托手法的運用皆與賀知章所撰志文一脈相承,但是就情節記述的一波三折和對他人反應的細緻刻畫而言,則是賀知章在墓志創作中尚未有所顧及的方面,這是韓愈墓志創作的一種新變。再如《試大理評事王君墓志銘》中的後半篇主要描寫了墓主王適騙婚的軼事,以凸顯其狂放不羈的性格特點,還將王適岳父侯高及説謊媒婆的性格也加以生動展現。賀知章在記敘具體事迹時往往將所有注意力都集中在墓主形象刻畫上,而用如此大量的筆墨來敘述一件具體事例並同時刻畫出他人性格的情況在賀知章所撰墓志中尚無出現,同樣也是韓愈在繼承基礎上對傳記文學的一種發展。

賀知章所撰墓志已经出現了於叙述中有所寄托、附加己意的傾嚮,自己的情感觀念、處世心態等都或多或少流露於墓志之中,這也使得他筆下的墓志文擺脱了實用性文體的束縛,而具有了文人風骨與詩學精神的注入。這一點,在韓愈墓志中被發展到了極致。在情感抒發方面,賀知章僅是以一些議論性語句來抒發自己嘆惋哀痛之情,即使是與墓主有交情也僅以一筆帶過,而韓愈所撰墓志往往多記自己與墓主的交往,故而使墓志因作者明顯的主觀介入而帶有强烈的情感色彩。如《殿中少監馬君墓志》中韓愈敘述了自己與墓主馬繼祖家三代人的交往始末,自己取代墓主而成為墓志的中心,故在哀悼之情的抒發上亦是以己為主。沈德潛曾如此評價這篇墓志:“哭少監,並哭其父、祖,將三世官位,三世交情,三世死喪,層疊傳寫,字字嗚咽,墓志中變體也。”①羅聯添:《韓愈古文校注彙輯》,臺北:臺灣編譯館,2003年,第2783 頁。賀知章所撰墓志對自己思想觀念的流露也多是藉助於志文中偶有的議論性話語,在文中並不佔有主要地位,但韓愈卻在某種程度上,將墓志文的創作當成了宣揚自己政治觀念、文學主張與價值取嚮的舞臺。與其説他在“傳人”,不如説他在“敘己”。比如《故太學博士李君墓志銘》,志文開篇僅以數行記敘了墓主的家世、卒葬信息和服藥而亡的事迹,隨後便是作者列舉自己交往過的其他六七位名人因服食丹藥而喪生的事例,以此來告誡人們勿要藉助金丹以求長生,並在志文末尾又抒發了一番議論以嘆“不信常道而務鬼怪”之人的愚昧無知,從中又可看出韓愈對佛老之道的不屑與排斥。這篇墓志幾乎就是一篇以舉例為主的議論文了。總的來説,賀知章在其所撰墓志中對己意的流露還是隱於幕後的,韓愈則在此基礎上由幕後走到了臺前,於墓志中正式展現出作者的身影,將附加己意發揮得淋漓盡致。