水田旋耕对水稻生长及产量的影响研究

2019-10-20代贵金于广星刘宪平宫殿凯陈盈李海波王彦荣

代贵金 于广星 刘宪平 宫殿凯 陈盈 李海波 王彦荣

[摘要]采用大区对比法,在不同地点研究土壤旋耕深度对水稻生长和产量性状的影响。结果表明,随着旋耕深度的增加,水稻的叶片SPAD值、根干重、地上部干重、株高、穗长、穗数和产量均显著增大,而穗粒数、结实率和千粒重的变化较小;对于产量而言,当耕深达到12cm时,呈现显著增加,耕深12cm和耕深15cm处理间差异不显著,因此旋耕深度以12cm左右为宜;不同地点间表现相似的变化趋势。

[关键词]旋耕;水稻;生长;产量性状

中图分类号:S511 文献标识码:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20190722

水田旋耕是水稻生产中的一个重要环节,合理的旋耕能够改善土壤的理化性质,易于形成理想的土壤耕層结构,为水稻及土壤微生物提供良好的生存条件,促进水稻根系生长和产量的形成。近些年来,为降低生产投入,简化生产环节,几乎不再深翻,而是习惯于仅限于旋耕,旋耕深度在8~10 cm,从而使土壤耕层逐渐变浅、耕性变差、蓄水保肥能力降低,土壤板结、透水透气性差、盐渍化程度逐年加重,严重阻碍了作物根系的生长和产量的提高[1-4]。

1 材料与方法

1.1 试验条件

于2016年在灯塔市佟二堡东荒农场、沈阳市辽中区潘家堡镇进行,试验田土壤条件见表1。

1.2 试验设计

试验旋耕处理设3个深度水平:9 cm、12 cm、15 cm,采用随机区组设计,小区面积500 m2以上,3次重复;以主栽品种辽粳212为试验材料,采用工厂化育苗,机械化插秧,插秧行株距为30 cm×16.6 cm,水肥管理同当地水田生产。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 SPAD值

于拔节期、抽穗期、灌浆期(抽穗后20 d)用SPAD-502叶绿素测定仪测量主茎剑叶距离叶基部2/3处的SPAD值,每小区连续调查10穴,平均值即为该区SPAD值。

1.3.2 地上部及根干物重

于拔节期、抽穗期、灌浆期(抽穗后20 d),每小区选有代表性的点连续调查20穴的穗数,按照平均穗数取3穴,挖取整株,分成地上部和根两个部分,放于牛皮纸袋中,105 ℃杀青30 min,然后80 ℃烘干至恒重。

1.3.3 产量及其构成因素

在完熟期,每小区选择具有代表性的点连续调查20穴的有效穗数,按照平均有效穗数取5穴进行室内考种,调查株高、穗长、穗数、穗粒数、结实率和千粒重。收获时每小区采用对角线法取样,按1 m2面积收割测产。

1.4 统计分析

采用Excel 2010和Statistix 7软件进行数据统计分析,多重比较采用LSD法,P<0.05为显著水平。

2 结果与分析

2.1 旋耕对SPAD值的影响

旋耕处理间SPAD值比较见表2。

据表2可知,旋耕处理对拔节期、抽穗期和灌浆期叶片SPAD值均有显著的影响,随着旋耕深度的增加,SPAD值增大,特别是耕深9 cm与耕深12 cm和15 cm间差异显著,而12 cm和15 cm间差异不显著。两个地点间在抽穗期表现出相同的变化趋势,随着耕深的增加,SPAD值增大,耕深9 cm与其他两个处理差异显著,耕深12 cm和15 cm间差异不显著;而在拔节期,辽中表现出与上面类似的变化趋势,而灯塔在3个耕深处理间均存在一定的差异;在灌浆期则灯塔在3个处理间差异均不显著,辽中则在3个处理间均存在一定差异,以耕深9 cm处理与其他两个处理差异较显著。

2.2 旋耕对干物重的影响

旋耕处理间干物重比较见表3。

据表3可知,旋耕处理对根干重和地上部干重均有一定的影响,随着耕深的增加,根干重和地上部干重增加。各耕深处理间在各个时期的根干重上都存在显著差异,特别是拔节期和灌浆期3个耕深处理间差异均显著,在抽穗期耕深12 cm和15 cm间差异不显著,二者与耕深9 cm间差异显著。旋耕处理间在抽穗期地上部干重上差异不显著,而在拔节期和灌浆期则差异显著,其中在拔节期耕深9 cm和12 cm间差异不显著,二者与耕深15 cm差异显著;而灌浆期则是耕深12 cm和15 cm间差异不显著,二者与耕深9 cm间差异显著。抽穗期根干重和地上部干重以及拔节期地上部干重在两个地点的变化趋势基本一致,根干重以耕深12 cm和15c m间差异不明显,地上部干重则以耕深9 cm和12 cm间差异不明显。拔节期和灌浆期处理间根干重和灌浆期地上部干重在处理间的变化因地点而表现不同。拔节期根干重辽中在耕深9 cm和12 cm间差异较小,而灯塔在耕深12 cm和15 cm间差异较小,灌浆期则正好相反;灌浆期地上部干重灯塔在各处理间差异不显著,辽中在耕深12 cm和15 cm间差异不显著,而与耕深9 cm间差异显著。

2.3 旋耕对株高和穗长的影响

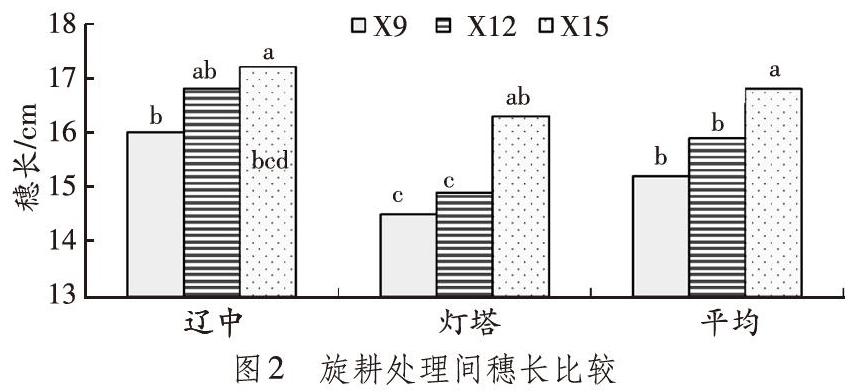

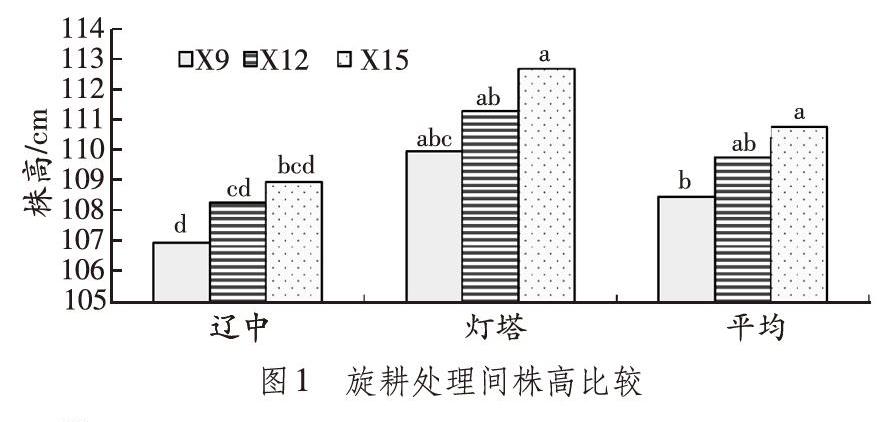

旋耕处理间株高比较见图1。旋耕处理间穗长比较见图2。

据图1可知,旋耕处理株高具有明显的影响,随着旋耕深度的增加,株高显著增加,两个地点表现出相同的变化趋势,灯塔的株高较辽中高。据图2可知,随着旋耕深度的增加,穗长增加,但耕深9 cm和12 cm处理间差异不显著,二者与耕深15 cm处理差异显著;两地点变化趋势有一定差异,灯塔在耕深9 cm和12 cm间差异不显著,而辽中则差异较明显,辽中的穗长比灯塔大。

2.4 旋耕对产量及其构成因素的影响

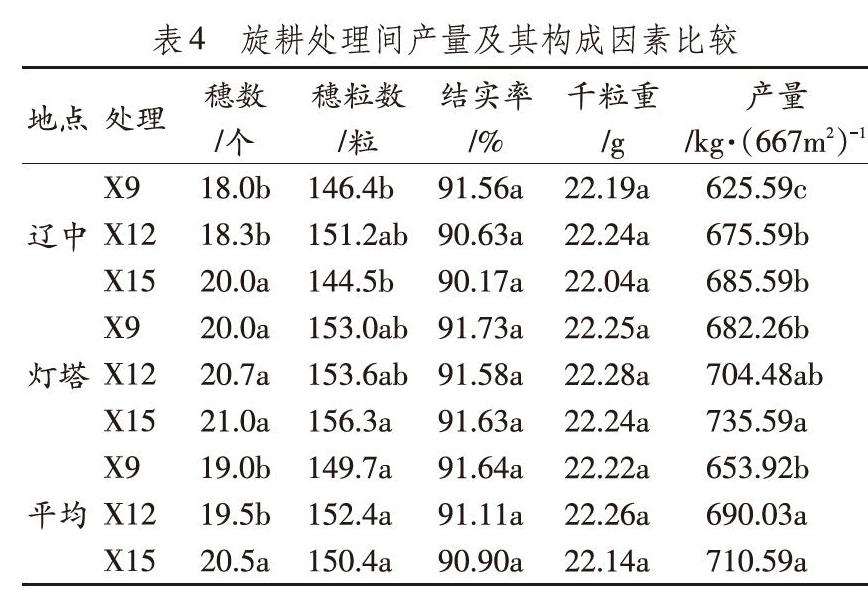

旋耕处理间产量及其构成因素比较见表4。

据表4可知,总体上旋耕处理对穗数和产量的具有显著的影响,而对穗粒数、结实率和千粒重的影响不显著。随着旋耕深度的增加,穗数和产量增加,对于穗数而言,当耕深达到15 cm时,才有显著增加,而对于产量,当耕深达到12 cm时则出现显著的增加,耕深12 cm和15 cm间差异不显著。

3 结 论

不同的耕作方式对土壤的作用强度不同,对土壤的理化学和生物学性质影响不同,进而影响作物的生长发育和产量的形成。合理科学的土壤耕作方式能够改善土壤性状,促进作物根系生长和提高产量[5-6]。旋耕是目前生产上普遍采用的耕作方式,与翻耕相比,不需要大型机作业,可以大大降低成本。旋耕虽然不如翻耕对土壤结构和理化性质的影响程度大,但据刘艳等[7]的研究表明,当旋耕深度达到12 cm时与翻耕15 cm处理产量差异不显著。可见只要选择适宜的旋耕深度,就可以大大减轻长期旋耕造成的耕层浅化、土壤通透性差,不利于水稻植株生长等不利影响[8-10]。目前关于旋耕的研究多是与翻耕、免耕等的对比研究,采用的旋耕深度也各不相同,多数集中在9~15 cm,由于旋耕深度不同,对土壤和作物必然产生不同的作用效果[11-16]。目前单纯就旋耕深度对水稻生长和产量性状的影响研究未见报道。本文对旋耕深度对水稻生长和产量性状的影响进行了研究,结果表明旋耕深度对水稻生长和产量性状具有显著的影响。随着旋耕深度的增加,水稻的叶片SPAD值、根干重、地上部干重、株高、穗长、穗数和产量均显著增大,而穗粒数、结实率和千粒重的变化较小。各时期SPAD值、抽穗期根干重、灌浆期地上部干重和产量在耕深达到12 cm显著增加,而耕深12 cm和15 cm间差异不显著。拔节期和灌浆期地上部干重、穗长和穗数当耕深达到15 cm时显著增加,耕深9 cm和12 cm间差异不显著;旋耕深度对株高的影响最明显,3个耕深处理间均存在显著差异。不同地点间表现相似的变化趋势。总体而言,旋耕深度以12 cm左右为宜。

由于本文仅是一年的研究结果,没有考虑前一年或二年的土壤耕作处理。而土壤耕作,特别是如翻耕这样的深层土壤耕作的作用效果往往持续2~3年,甚至在翻耕后第二年的正向作用才能体现出来,因此,旋耕的适宜深度还需要多年、多点进一步验证。与翻耕相比,旋耕由于受机型的影响,旋耕深度受到限制,最深不超过15 cm。长期采用旋耕,耕层深度变浅,犁底层变坚硬,土壤孔隙度降低,土壤库容逐年降低,土壤供肥能力下降,作物生长和产量形成受到影响[17-19]。因此要进行合理的耕作,翻耕、旋耕、免耕合理配合,交替运作,充分利用各种耕作方式的优缺点,营造一个“上糊、下松、有水、有气”的合理耕层,保证水稻高产、稳产,获得效益最大化,维持水稻生产的可持续发展,保证国家粮食安全和生态安全。

参考文献

[1]石彦琴,高旺盛,陈源泉.耕层厚度对华北高产灌溉农田土壤有机碳储量的影响[J].农业工程学报,2010(11):85-90.

[2]闫惊涛,康永亮,田志浩.土壤耕作深度对旱地冬小麦生长和水分利用的影响[J].河南农业科学,2011(10):81-83.

[3]姜小凤,张仁陟,王玲英.不同耕作方式对旱地土壤酸解有机总氮的影响[J].甘肃农业大学学报,2006(1):48-51.

[4]孟庆秋,谢佳贵,胡会军.土壤深松对玉米产量及其构成因素的影响[J].吉林农业科学,2000(2):25-28.

[5]梁金凤,齐庆振,贾小红.不同耕作方式对土壤性质与玉米生长的影响[J].生态环境学报,2010(4):945-950.

[6]郑洪兵,郑金玉,罗洋,等.长期不同耕作方式下的土壤硬度变化特征[J].农业工程学报,2015(9):63-67.

[7]刘艳,孙文涛,宫亮,等.不同耕作措施對水稻土耕层理化性质及水稻产量的影响[J].辽宁农业科学,2013(6):16-18.

[8]唐先亮,魏甲彬,周玲红,等.耕作方式对稻田土壤微生物量碳氮的动态影响[J].作物研究,2016(3):282-287.

[9]李华兴,卢维盛,刘元金.不同耕作方法对水稻生长和土壤生态的影响[J].应用生态学报,2001(4):553-556.

[10]钱银飞,刘白银,彭春瑞.不同耕作方式对南方红壤区双季稻周年产量及土壤性状的影响[A].中国作物学会.2014年全国青年作物栽培与生理学术研讨会论文集[C].北京:中国作物学会,2014.

[11]杭玉洁,王强盛,许国春,等.稻田土壤养分特性对不同耕作方式的生态响应[J].中国农学通报,2017(10):106-112.

[12]崔兴烈,林元哲,全明道,等.不同耕法对水稻生长发育和产量效应[J].吉林农业科学,1991(3):90-96.

[13]HUANG M, ZOU Y, JIANG P, et al. Effect of tillage on soil and crop proterities of wet seeded flooded rice[J].Field Crop Research,2012(129):28-38.

[14]Rajender Singh Chhokar.不同耕作和种植方式对稻田杂草和水稻产量的影响[J].禹盛苗,译.中国稻米,2016(5):48-52.

[15]谷子寒,王元元,帅泽宇,等.土壤耕作方式对水稻产量形成特性的影响初探[J].作物研究,

(上接第94页) 2017(2):103-109.

[16]姚秀娟.翻耕与旋耕作用对水稻生产的影响[J].现代化农业,2007(7):27-28.

[17]闫立春,李合军,戚振标.不同耕作方式对水稻产量的影响[J].垦殖与稻作,2004(S1):22-23.

[18]汤军,黄山,谭雪明,等.不同耕作方式对机插双季水稻产量的影响[J].江西农业大学学报,2014(5):996-1001.

[19]黄佑岗,冯跃华,许桂玲,等.不同耕作方式对杂交籼稻生长特性和产量形成的影响[J].中国稻米,2017(4):139-143.