不同恢复年限樟子松林地的土壤氮磷效应

2019-10-19张宁宁严加坤刘普灵亢福仁

张宁宁,侯 婷,严加坤,刘普灵,亢福仁

(1.榆林学院生命科学学院 陕西省陕北矿区生态修复实验室,陕西榆林 719000;2.宁夏大学农学院,银川 750021;3.中国科学院水利部水土保持研究所 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨凌 712100)

土壤肥力是土地生产力的基础[1],土壤养分是土壤肥力的重要因子[2]。土壤中的氮(N)和磷(P)作为结构性元素和养分元素,不仅为植物的生长发育提供营养,也可以协调养分和环境条件,保证土壤和植物之间养分循环和能量流动的顺利进行[3]。土壤氮、磷的变化特征可能受土壤类型、群落特征和气候环境等多种因素影响,研究其变化特征对减少水土流失、改善土壤肥力和响应全球气候变化等方面具有重要作用。

毛乌素沙地由于长期气候条件的影响,导致该区易发生风力侵蚀,在风蚀的作用下,土壤结构遭到严重破坏,土壤中的养分流失,逐步贫瘠化和沙化[4]。樟子松(Pinus sylvestrisvar.mongolica)是一种常绿乔木,耐旱耐瘩薄,防风固沙的效果比较显著[5]。榆林的沙地区域是樟子松树种适合种植的区域之一,栽植区主要分布在红石峡沙生植物园及镇北台等地,多年引水拉沙、发展农业灌溉和植树造林,已经形成了结构和功能都较为完备的人工林[6]。这些植被的生长在改善土壤结构、增加土壤养分、提升植物覆盖度、减轻风蚀破坏等方面有十分重要的作用[7-10]。目前,对沙区林地土壤氮、磷特征的研究多集中于不同植被区、植被类型和立地条件等方面的差异性,多数关注表层土壤的养分特征[11-13],研究结果也存在较大差异。因此有必要对不同林龄和深层土壤氮、磷变化特征展开研究。

本研究以立地条件一致的不同恢复年限樟子松林地土壤为研究对象,采用野外采样调查和室内分析测定相结合的方法,对林地0~100 cm土壤深度的全氮、全磷含量垂直变化特征和平衡关系,以及其与植被恢复时间的关系进行研究,旨在为该区域生态恢复过程中,不同恢复年限对土壤氮磷全量的作用机制提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于榆林市榆阳区红石峡森林公园(109°12′E,38°16′N),该地区位于毛乌素沙地东南缘,海拔高度约为1 100 m,年降水量约为423 mm,年均气温为8.3 ℃。土壤类型以风沙土为主,土壤肥力较低。樟子松是该区最主要的土地修复乔木树种。

1.2 试验方法

1.2.1 样品采集

2017年10月上旬进行野外调查及土样的采集。以立地条件一致的自然恢复荒草地为对照样地(CK),分别选择具有代表性的1960s、1970s和1980s 的樟子松林,在林内设置标准样地(表1)。每个采样地内按“S”形布点,每个标准地取样点3 个,每个样点采用土钻以10 cm∕样进行分层采样,采样深度100 cm,每个样点设置2个重复。

表1 样地基本情况Tab.1 Basic information of sample lands

1.2.2 样品处理与测试分析

新鲜土样混合均匀后,风干、研磨,过0.25 mm筛后对全氮、全磷指标进行测定。使用全自动凯氏定氮仪测定土壤全氮含量,分光光度计测定全磷含量(采用硫酸-高氯酸消煮法)。

1.3 数据处理

使用SPSS 20.0 统计软件进行数据的差异性检验分析,运用sigmaplot13.0软件进行制图。

2 结果与分析

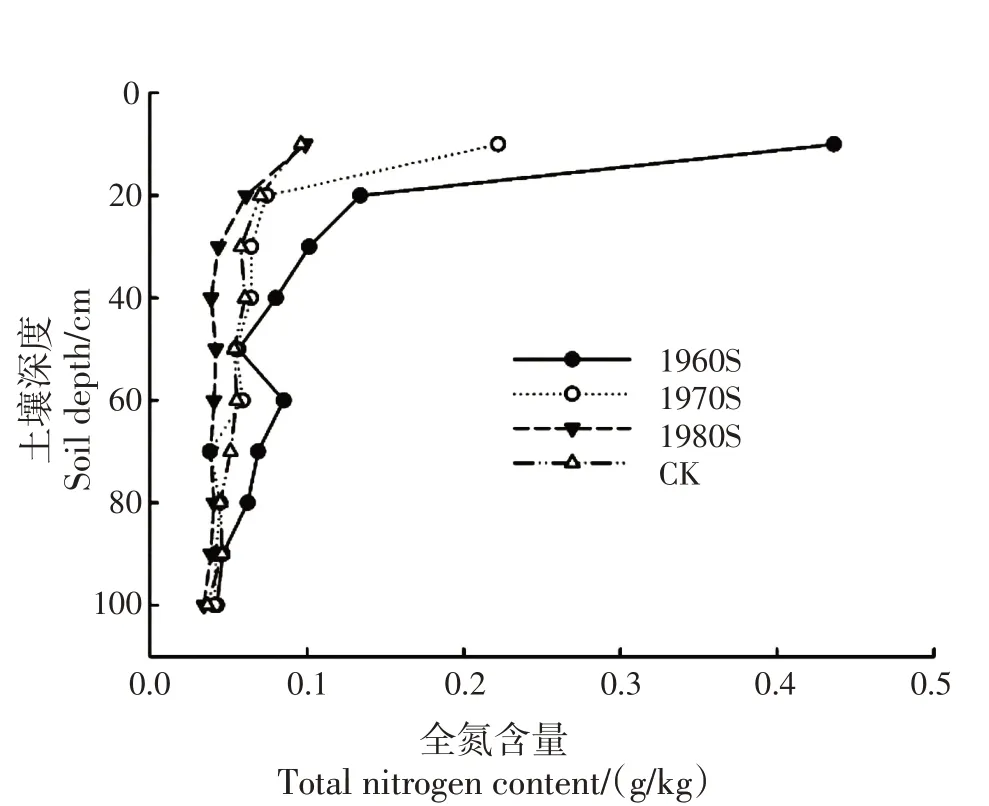

2.1 不同恢复年限林地土壤全氮含量的变化特征

土壤氮的全量是土壤养分总储存的重要评价指标之一,研究土壤全氮含量变化对林地土壤养分效应具有重要的意义[14]。结果显示,不同恢复年限樟子松林地全氮含量总体上随恢复年限的增加而增加,表现为1960s >1970s >1980s。对比CK,全氮含量表现为1960s >1970s >CK >1980s,且不同恢复年限的林地土壤全氮含量之间存在显著差异(P<0.05)。

分析不同恢复年限林地土壤全氮的垂直变化,发现同一恢复年限林地土壤全氮含量随土层深度的增加呈递减趋势,且同一恢复年限不同土层深度全氮含量之间存在显著差异(P<0.05)(图1)。表层0~10 cm 土壤中全氮含量均极显著高于其他层次(P<0.01),1960s、1970s、1980s和CK的全磷含量分别为0.440、0.220、0.099和0.096 g∕kg。1960s和1970s林地中土壤10~20 cm层次全氮含量明显高于60 cm 以下的层次;但1980s 林地表现不同,10~20 cm 层次的全氮含量显著高于20 cm 以下层次的土壤,但20 cm以下的层次全氮含量之间不存在显著差异。

图1 不同恢复年限林地土壤全氮含量的垂直变化Fig.1 Vertical variation of soil total nitrogen contents in forestland with different restoration years

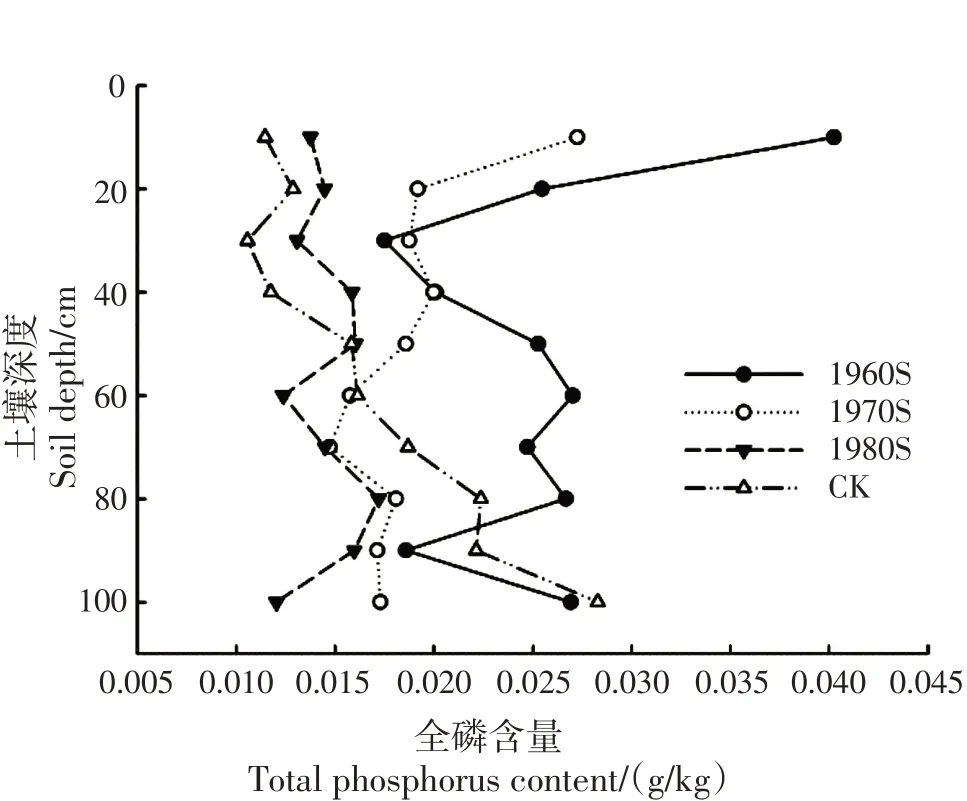

2.2 不同恢复年限林地土壤全磷含量的变化特征

土壤中的全磷是植物生长发育过程中所需要的大量元素之一,同时也是土壤里最难溶的因子[15]。结果显示,樟子松林地土壤全磷含量总体上随恢复年限的增加而增加,即1960s >1970s >1980s。对比CK,在0~30 cm的土层中,全磷含量表现为1960s >1970s >1980s >CK,其中1960s、1970s 和1980s 分 别 高 出CK 0.029、0.016 和0.002 g∕kg;60~80 cm 的各个层次中,全磷含量表现为1960s >CK >1970s >1980s;80~100 cm 的各个层次中,全磷含量表现为CK >1960s >1970s >1980s,且不同恢复年限林地的土壤全磷含量之间存在显著差异(P<0.05)。

分析不同研究对象土壤全磷含量的垂直变化,明显看出1960s 和1970s 林地土壤的全磷含量随土壤深度的增加呈递减趋势,1980s林地土壤的全磷含量变化趋向是不规则的(图2)。1960s 和1970s不同土层深度的土壤全磷含量之间存在显著差异(P<0.05)。1960s 和1970s 林地表层0~10 cm 土壤全磷含量均高于下面的层次,主要原因是樟子松及林下植被通过凋落物归还的形式,将大部分养分积聚在表层,或者说凋落物的归影响了土壤全磷的含量[11]。

图2 不同恢复年限林地土壤全磷含量的垂直变化Fig.2 Vertical variation of soil total phosphorus contents in forestland with different restoration years

2.3 不同恢复年限林地土壤氮磷比(N/P)的变化特征

土壤中的氮磷比可以影响植物体内的氮磷比,而植物的氮磷比反映土壤氮磷养分对植物生长限制性的大小[16-17]。本研究中不同恢复年限的樟子松林地土壤的N∕P均表现出随深度的增加而减少的趋势(表2)。表层0~10 cm土壤中,N∕P的大小顺序为1960s >1980s >CK >1970s,1960s和1980s的N∕P值分别为11.00和10.00,均超过我国土壤表层(0~10 cm)N∕P 的平均值(9.3),1970s 的N∕P值为7.33,明显低于CK。10 cm以下深度土壤的N∕P值骤降,远远低于9.3。

表2 不同恢复年限林地不同层次土壤氮磷比Tab.2 N/P in different soil layers of forestland with different restoration years

3 结论与讨论

本试验以毛乌素沙地榆林沙区红石峡森林公园为试验区,探求樟子松林地土壤氮磷的时空变异特征。本研究表明研究区内樟子松林地土壤表层(0~10 cm)全氮含量总体上随恢复年限的增加而增加,即1960s >1970s >1980s >CK,且表层土壤全氮含量明显高于深层土壤全氮含量,呈现出随深度增加含量逐渐减小的趋势,即明显的“表聚现象”。这与凋落物归还时主要集中在土壤表面有关。林地凋落物需经过长时间的分解,其释放的养分才能逐渐向更深的土壤层次迁移,因此表层土壤得到更多的氮素补充,且随着恢复年限的增加,林地表层的凋落物逐年增多,随着凋落物的不断分解,土壤养分上升且质量提高[18]。恢复时间较长的林地土壤以及林下植被覆盖度均高于自然荒草地和恢复时间较短的林地,根系数量相对较多,微生物多样性增加,在微生物的作用下产生大量的根际分泌物,提高了氮素含量[19]。10 cm以下深度,出现了1960s >1970s >CK >1980s 的现象,是因为1980s的样地栽种于80年代末,其恢复时间相对较短,凋落物分解的氮素不能及时补充植物从土壤中吸收的氮素,这与已有研究结果一致[20-21]。

对比于CK,全磷含量在0~30 cm的土壤表层表现为随恢复年限的增加而增大的趋势,这是因为土壤中的磷素含量主要来源是林地凋落物的归还和根系以及微生物的活动,表层土壤中的磷素由于吸附、沉淀、微生物固持等作用而被固定和积累[22],因此随着恢复时间的增加,土壤全磷含量增加。在60~80 cm的各个土壤层次中,全磷含量为1960s >CK >1970s >1980s,80~100 cm的各个土壤层次中,全磷含量为CK >1960s >1970s >1980s,说明随着深度的增加,出现了磷的消耗,这是因为土壤深层的磷素被植被吸收,又以凋落物的形式归还至土壤表层,而深层的磷素得不到及时的补充[23];且陕北地区以风沙土为主,结构疏松,土壤保水保肥能力较差,容易造成磷素的流失[24]。不同的个体对土壤磷的吸收不同也加剧了不同林地不同层次间全磷含量的差异。

土壤作为植物的主要养分供给源,其养分含量的变化对植物吸收和利用养分元素有重要的影响[25]。研究表明在陆地生态系统中,生物固氮量与土壤中的氮磷比呈现负相关关系[26]。本研究结果显示不同恢复年限樟子松林地土壤的氮磷比均表现出随深度增加而减少的趋势,但陕北沙区风沙土自身土壤偏碱性,全氮含量和全磷含量与我国其他生态系统相比均较低,因此虽然表层N∕P值呈现变化状态,但是整体上仍然低于Tian 等[27]所报道的全国土壤平均值,总体表现为以氮限制为主或氮、磷共同限制。研究表明不同恢复时间樟子松林地的养分限制因素有差异,受限程度也随恢复时间的不同而不同[28]。本研究对氮磷的研究也得出了相似的结论,但总体上呈现出比自然恢复更好的土壤状态。

相对于自然荒草地,研究区不同恢复年限樟子松林地的氮磷养分均呈现出较好的改善,但整体上还处于较低水平,因此仅依靠植树后的自然恢复来改善生态环境存在不足,未来生态修复过程中应该注重土壤养分的积累,可以通过合理的施肥措施来积累和调控土壤养分,提高土地生产力,进一步促进植被生长。