昆明的老建筑:“一颗印”

2019-10-19钱国宏

■ 钱国宏

“一颗印”

走过全国许多地方,对国内的一些建筑模式非常感兴趣,如陕北的窑洞、云贵的竹楼、北京的四合院等,但是笔者最感兴趣的却是昆明一种古老建筑格局:“一颗印”。

“一颗印”,单单听这种称谓,就已经让人产生无限的联想和疑问了。在昆明旅游期间,有意识地游览了昆明地区“一颗印”集中的地区。“一颗印”是云南昆明地区汉族、彝族普遍采用的一种住屋形式,类似于北京的四合院住宅:毗连式“三正四耳”,即正房三间,耳房东西各两间,有些还在正房对面,即进门处建有倒座。中间为住宅大门,四周房屋都是两层,天井围在中央,住宅外面都用高墙,一般无窗,主要是为了挡风沙和安全。整个宅院外观方方整整,远观和俯瞰,均如一块印章“盖”在地上,所以俗称这种建筑格局为“一颗印”。

昆明人就在与现代钢筋水泥大厦形成鲜明对比的建筑物中,清净无尘地过着日出而作、日入而息的生活。笔者在昆明一些老街巷游览时,感觉昆明人一度怀有矛盾的心理:一面承接着汹涌而来的现代社会发展浪潮,兴建了好多现代商贸建筑;一面又眷守着祖宗留下来的“一颗印”,迟迟不肯丢弃。比如东寺街,20世纪这里还是一片“一颗印”建筑,但随着近年来城市的发展,原来的老建筑消失在现代繁华的商贸区影子里。望着鳞次栉比的商铺和熙熙攘攘的人流,老昆明心里有一种说不清的复杂滋味。

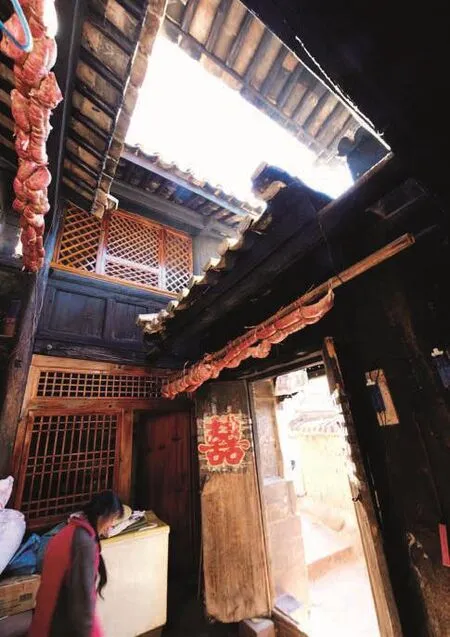

值得欣慰的是,笔者在昆明市内的顺城街,看到了很多“一颗印”老建筑。此时游客稀少,正适宜笔者慢慢地欣赏和品味。信步推开一栋院门,探寻“一颗印”的奥秘。院主人是位穿着蓝衣、噙着长烟杆的老者,老人家听说我对当地的建筑模式颇感兴趣,便热情地领我到每个屋子转一转,同时介绍一下家里各种建筑构件的文化背景。这是一栋传统的“一颗印”,建筑格局采用的正是“三正四耳”:三间正房。整个院落坐北朝南,门内有门,大门照壁上方残留着彩画,依稀可辨是“松菊梅兰”。跨过高高门槛走进院落,迎面正中央是院中的“天井”,井台四周砌有条石且铺有石板,多年的风雨侵蚀,使条石和青石板上长满了青苔,光滑反光。廊阶下铺的均是青石板,约为长4米、宽1米。院子是两层穿斗式木结构小楼。正房底层中央一间是“客堂”,专为用来接待客人用,左右为主人的卧室;东西两侧为耳房,耳房底层分别是厨房和猪、马牲畜栏圈。楼上正房中间是祭祀祖宗的“祖堂”,其余房间供住人和储存粮食等。堂屋门前很多挂有木匾,雕刻非常精美,有人物、花鸟,也有一些汉字,但由于年代久远,已辨不清字迹。走进屋内,地面铺着用石灰、桐油、瓷粉混合筑就的“三合泥”,平整、光亮、不打滑,凉爽、结实、不潮湿。厅堂、居室的门雕、格扇、栏杆制作工艺均非常精巧,图案丰富,寓意“福禄寿禧、封侯拜相”。

坐在天井当院,看到正房和耳房面向天井的方向,都挑出了“腰檐”——刚才看得粗略,没有注意:正房的“腰檐”称作“大厦”,耳房的“腰檐”和门廊的“腰檐”称作“小厦”。大小厦是连通的,便于人们雨天穿行而不会被淋到。整个院落房屋高,天井小,大小厦深挑,可有效避免强光直射。而正房和耳房的双坡顶设计,则有利于防风、防火、防盗,外墙高耸,远观恰如欧式城堡一般!听罢老人一介绍,我更加深深叹服于昆明人的精巧与智慧了!

在昆明小住的日子里,笔者又到回民街转了转。回民街内的很多老铺子还是过去的老样子,没有受到现代社会的冲击。临街院落的“一颗印”建筑也有一些,从街上走过,各式各样的雕花木窗映入眼帘,我很喜欢这种因岁月的剥蚀而显出的沧桑感,它至少是一种文化的古老印记。在回民街遇到一位中年人,他正在装修家中的老房子。他说他收购了一些老式门窗等建筑物,来装修他们现在的老房子。他说,这里是他们世世代代的家,不管社会如何发展,他们自己不能丢了自己的根呢!老哥的话说得很朴实,我听出了话中的隐义:厮守固有的民族文化,让它消失得尽可能地慢一些、慢一些!

“一颗印”