浓墨重彩雁门关

2019-10-18刘媛

刘媛

雁门关位于山西省忻州市代县北部的雁门山中,是长城上的重要关隘,以“险”著称,号称“中华第一关”,与宁武关、偏头关合称为“外三关”,都位于山西。今河北境内有“内三关”,分别是居庸关、紫荆关、倒马关。2001年雁门关被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。

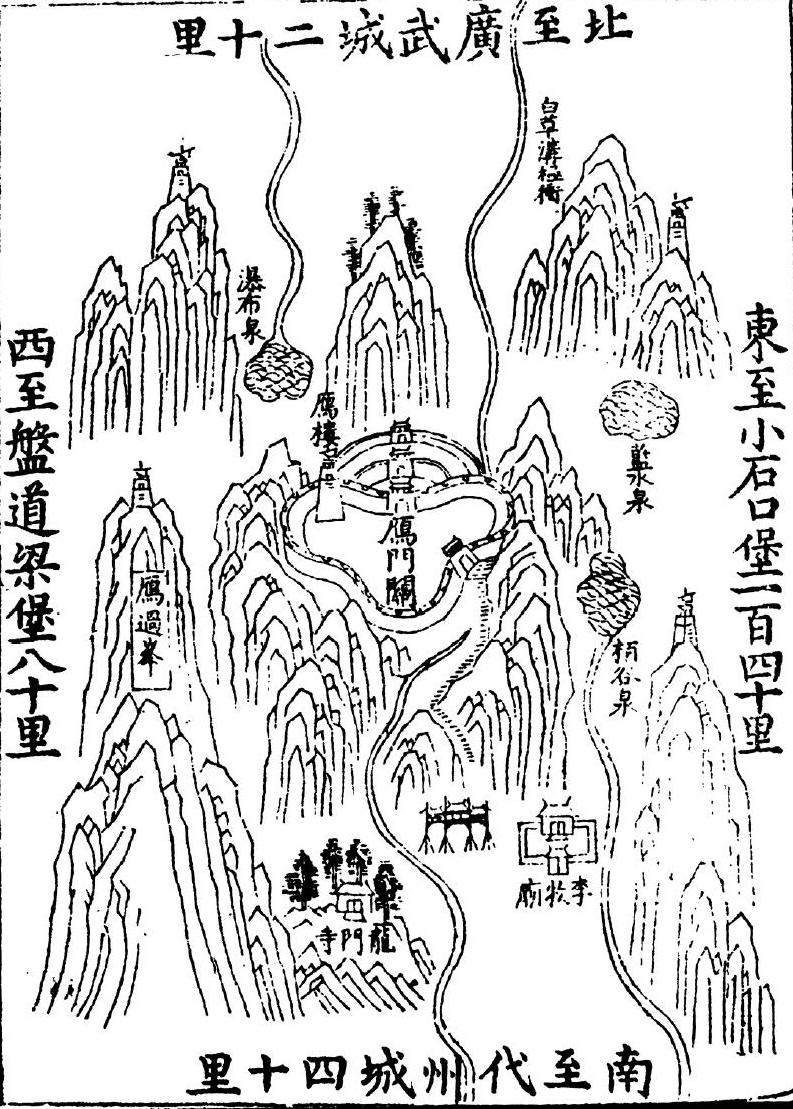

雁门关的历史可谓源远流长。明《宣大山西三镇图说》记载:“本关建设砖城。史称舜巡狩至恒山,始启雁门。赵孝成王使李牧备匈奴,即此地也。国初设关于此,盖重之矣。城依山就险,嘉靖间重修,万历二十六年更新砖包。周二里零三百五十步,高三丈五尺。”早在四千多年前的战国时期,雁门关就开始登上历史舞台。其后这里一直是各政权的防卫重点,汉唐时期更是兵家激烈争夺之地。到了明代,雁门关及其周边地区被纳入“九边”战略体系,成了明帝国北方疆域的重要守护者。

“九邊”可以理解为基于长城防务系统的九大军区,它并非一蹴而就,而是根据实际需要逐渐形成。明长城边防线东起鸭绿江,西抵嘉峪关,沿途绵亘万里,相继设立了辽东镇、蓟州镇、宣府镇、大同镇、山西镇(也称太原镇或三关镇)、延绥镇(也称榆林镇)、宁夏镇、固原镇(也称陕西镇)、甘肃镇九个边防重镇,史称“九边重镇”。本文所涉的雁门关、代州城、广武城在明代均为“山西镇”所辖,同属“雁平道”所辖的“东路”。

今天的雁门关所在地成了一处风景名胜观光区,中国历史上很多名人与雁门关有过交集,李牧、卫青、霍去病、李广、王昭君、杨家将等,在景区里有他们的塑像。从关内一路北上,不断顺着山势踏着古道向上攀登,几近山顶时,脚下是几千年的深深车辙,两旁是巍峨的山峰,雁门关突兀在眼前,高大的城墙,深深的门洞,未经允许的话,几乎连一只鸟儿也无法飞出去,确实是“一夫当关、万夫莫开”的格局。

雁门关一带流传着许多宋辽时期杨家将的故事,杨家父子长期驻守在这一带,并延续后裔至今。山下的鹿蹄涧村还有一处杨忠武祠,人们通常称它为杨令公祠或杨家祠堂。正殿门前有鹿蹄石,碑文记载此祠始建于元代,杨业后人奉旨建造。杨业的后代除留居雁门关、代州一带外,还“流布英种于川、广、淮、扬间”,因此这些地方也有杨家祠堂。据说各地杨家祠堂共同约定每60年集会于鹿蹄涧,叙世系、修家谱,所以这里也是杨氏的祖庙,祠堂的楼房、过街牌楼、村内公路为外省的杨氏企业家所捐助修建。

雁门山里还有一处历史遗迹叫白人岩寺,是佛教净土祖庭。东晋时期的佛教领袖慧远(334—416)就是雁门人,早期居住在白人岩。慧远21岁从道安法师出家,后来到白人岩勤诵精思,昼夜研习般若智慧。45岁时南行,在庐山留住龙泉精舍、西林寺。53岁建成东林寺,83岁卒于东林寺。“慧远是东晋中后期继道安以后中国佛教的重要领袖,是中国汉地佛教早期奠基人之一,他所创立的庐山僧团是汉地教团史上的重要里程碑……对中国佛教的贡献是多方面的,不仅在制度设计层面多有建立,更在王权与法权、三教关系方面有较为深层的思索。”(温金玉《东晋慧远的沙门观》)白人岩寺在山深处,几个山头围成了一个巨大的怀抱,天然凹陷出高高低低的几处可以盖建筑的地方,依次修筑起了一重重的殿堂,还有山泉渗成了小池。山脚下进口处窄小隐秘一派天然,高处极尽宽展,楼台殿宇雕梁画栋,还有多处明清以来的碑刻。山西省交城县还有一处玄中寺,始创于北魏延兴二年(472年),先后驻锡过中国佛教净土宗的三大祖师,如今被国内外佛教信徒奉为净土宗祖庭。

白人岩所在的代县,是中国历史文化名城,有宏伟的明代边靖楼、庄严的元代阿育王塔、整肃的宋代府文庙。这三处现都是全国重点文物保护单位。代州城遗址在今忻州市代县城内。《宣大山西三镇图说》记载:“本城虞初属并州,隋开皇五年始名代州,唐、宋因之,金置振武军,元罢军,仍为代州,隶太原路。国朝洪武二年改代县,六年砖包修,八年复为代州。周八里零一百八十五步,高三丈五尺。旧有西关,景泰、成化中,添筑东、北二关。”边靖楼的名字意为靖边安民,始建于明洪武七年(1374年),历经数百年风雨侵蚀和多次地震冲击,至今完好无损。砖券门洞南北穿透,石砌台基,3层楼身,重檐歇山式楼顶。楼上悬挂有“声闻四达”“威镇三关”“雁门第一楼”等三块额牌匾。楼侧有一座唐代经幢,是珍贵的文物遗存。一层和山门上还分别挂有“晋北形胜”“共登青云”牌匾。代州边靖楼历与应县木塔齐名,素有“代州鼓楼应县塔,正定府的大菩萨”之称。1947年秋叶剑英元帅曾登楼赋诗:“威镇三关壮代州,声闻四达雁门楼。欲穷千里登临眺,紫塞滹沱固卧牛。”

阿育王塔是代县的著名景观,位于县政府大院后面,当地人俗称白塔。始建于隋仁寿元年(601年),佛教藏式造型,通高40米,是中国藏式佛塔中的佳作。1948年春周恩来、任弼时随毛主席居住代县时就住在塔旁,今有路居纪念馆。

代县城内有规模宏大的代州文庙,唐代创建,今存主要建筑为明洪武二年(1369年)遗构,既气魄宏大,又精致富丽。占地15000余平方米,有三重院落,前院是棂星门、戟门、泮池等,中院是文庙的主体建筑,内有祭祀孔子的大成殿,后院建有崇圣祠,是祭祀孔门后学和历代大儒的地方,各处建筑有多处木雕、砖雕、石雕。

代县的黄酒久负盛名,金代元好问所辑《中州集》载杨云翼诗:“金波曾醉雁门州,信有人间五月秋。万古河山雄朔部,四时风月入南楼。”首句说的就是代县的黄酒。如今黄酒已经形成了一定的产业规模,有好几个商标,产品也形成了系列,成为地方特色文化的重要代表。这一带因气候的关系,适宜种植小杂粮,小米、大豆、绿豆、黄米等,质优味美,是有名的土特产。

今天的白草口是一个闭塞的小村庄,依山傍河,人们以传统的耕种放牧为生。长城在“白草口隧道”被高高举起,较为完好的白草口堡以及险峻的猴儿岭长城吸引着长城文化爱好者的目光。

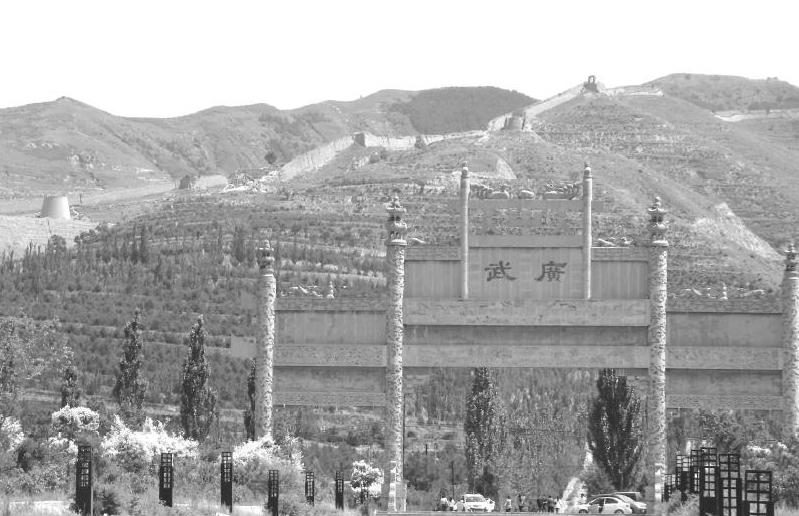

白草口与广武城都在雁门关以北,广武城有新旧两座。新广武城在旧广武城东面约2公里处,《宣大山西三镇图说·广武城图说》载:“本城洪武七年(1374年)建筑土堡,万历三年砖包。周三里,高三丈六尺。设守备一员,所领见在官军一千一十九员、名,马、骡三百五十匹、头,分管内边沿长一百里零三十八丈,边墩六十五座,砖楼九座。”旧广武城始建于宋辽时期,明、清年间进行过多次維修补葺。当地民间有“旧广武不旧、新广武不新”,说的是两座城池的现状,一座基本完好,一座多处坍塌。旧广武城东门完好,城墙得到修葺,城内人口密集,有多处明清旧宅。新广武城今天是一个小村子,城墙多处坍塌,但门洞和城门楼得以完好保存。

但在雁门关周围,历史上曾至少有3座广武城。年代最久远的,遗址在雁门关以南,今代县县城西南,位于代州城与阳明堡之间。古广武城最早可以上溯到战国末期,秦汉时期时在此设广武县。后来有其他城池也曾以“广武”为名。但“广武”既是个地名,也是个封号,《宋书》中多次提到不同的将领被称“广武将军”并记载他们在各地的战事功绩,也有“雁门领楼烦、阴馆、广武三县”的记载。 今雁门关以北的两座广武城皆倚山傍险、虎踞要冲,并兼协防雁门关外之北楼口、平型关、水峪口、白草口等险要隘口。今天这4个长城关口皆是村庄,有城堡,有长城,有墩台。这一带长城墙体部分包砖,大多完好,沿着山脊延伸,景色格外壮美。其中新广武村附近山顶有一座砖砌敌台残迹,人称“月亮门”,后坍塌。广武地区出土了大量汉代文物,为中国最大的汉墓群,如今已建成广武汉墓博物馆。

雁门关的里里外外见证了中华民族几千年的荣辱悲欢,处处是悠久的历史,处处是厚重的文化,可谓浓墨重彩的画卷。