中国劳动力市场性别就业意愿差异的影响因素及趋势

——基于非线性Probit差异分解的分析

2019-10-18项云帆

项云帆

(东华理工大学 经济管理学院,江西 南昌 330013)

一、 问题的提出

建国以来,中国女性地位得到极大提升,妇女能顶半边天,女性介入社会经济各个领域,在政治及各种因素的作用下,女性甚至打破传统观念,不顾身体条件的限制,进入一些传统男性主宰的就业领域,“铁娘子”这一提法得到广泛宣传和鼓励。

改革开放后,中国经济得以快速发展,伴随着各社会阶层的形成及观念的改变,女性也接受了更多的高等教育机会,开始在社会各领域贡献自己的力量和发出自己的声音。从各大学和各专业男性与女性的比重可看出,男性与女性职业领域开始出现分层和分化。大学专业选择基本上确定了男性和女性未来就业的领域,从就业领域角度来看性别选择差异,一方面反映了社会的变迁,另一方面也反映出了女性和男性对自己未来社会角色的定位,如婚姻和家庭中女性和男性角色定位所带来的就业选择。由此,男女性就业意愿的差异是本文的研究动机之一。

职业的选择决定了男性与女性收入不同,以往的研究往往将此归类为歧视,然而却忽视了男性与女性就业观念差异的影响,如传统观念“男主外、女主内”,这说明了男性需要努力工作以承担养家的责任,而女性需要更多时间来照顾家庭,如赡养长辈、抚养及教育晚辈,那么,女性需要选择职业以利于花费更多时间和精力在家庭上,带来收入的降低或者就业意愿的降低,而男性可放弃家庭照顾时间来更努力地工作,获得更高收入。男女家庭角色定位不同对就业意愿的影响是本研究考虑的主要因素。

城市化进程对城乡居民家庭结构带来如下变化:农村父母仍然与子女一起居住,并在城市开始打工,并承担照顾其未成人后代的责任;伴随着房价上涨,城市父母无法与子女一起居住,因此照顾孩子的责任就由劳动力夫妇本人承担。由此,家庭结构变化对于就业意愿性别差异的影响值得我们探讨。

最后,从婚姻来看,如果单身女性(单身、丧偶和离异)和家庭女性(同居、已婚、再婚)就业意愿存在显著差异,说明女性就业意愿受到家庭影响,因而,从家庭结构角度探讨女性就业意愿差异以及未来女性就业趋势亦是本文的另一研究动机。

二、 相关研究文献综述

学界在对中国的性别歧视相关研究中,主要探讨男女性别工资差异及影响因素。然而,对于经济和社会发展、失业率等对男女性别就业意愿差异及其影响因素,则较少分析。

(一) 中国劳动力市场二元性及性别就业的影响

国内一致承认中国劳动力市场的二元性,例如,Lili Kang和Fei Peng研究表明,劳动力市场存在计划和市场二元制工资决定,工资对于公开登记的失业率低弹性,两市场弹性收敛,女性工资相对于失业率比男性弹性更大,而城市户口劳动者相对于农村户口移民的工资弹性存在差异[1]。

通过针对婚姻和生育的研究发现,这两者对性别歧视产生影响,私营企业更多地考虑女性婚育成本,市场化改革使养育子女的成本主要由家庭承担,传统中国家庭中母亲主要承担抚育子女的责任,因此歧视主要由已婚女性承担[2]。同时,王静和武舜臣发现性别收入差异存在“天花板效应”;婚姻、行业、地区均影响到歧视,且主要由直接歧视造成[3]。教育对于外来农业转移人口的工资具有增长效应,但无法完全消除地域歧视的影响[4]。此外,教育的特征差异有利于性别收入差距的降低,但教育、职业及地区的系数差异对性别收入差距的扩大有重要的贡献[5]。就业环境与个体人力资本积累之间存在关系,不同时期的人力资本积累的差异性与阶层分化[6]。

在国外研究中,Longhi等通过运用英国季度劳动力调查(Labour Force Survey,LFS)1997-2005年6月期间数据,实证结果发现男性与女性劳动者之间在效率工资方面存在本质差异。因此,失业率可以测试工作竞争性[7]。

上述研究性别工资差异的影响因素,是否会影响到就业意愿性别差异,是我们下面需要分析的主要内容。

(二) 就业意愿影响因素相关研究

学界讨论了不同婚姻状态下的,男性与女性的就业意愿差异。例如,庞丽华和罗雅楠运用2012年北京市流动人口动态监测数据,发现近四成的已婚流动女性处于非就业状态,且显著受到家庭子女和长辈的影响,其受社会资本及年龄所受到的影响不同[8]。同时,最低工资标准上涨主要增加已婚女性的劳动参与率[9]。互联网使用能促进女性的整体就业,且对非自雇就业的作用效果要大于自雇就业。互联网使用对不同婚姻状况、学历及户籍女性的影响作用也表现出明显的异质性[10]。

针对一般性的就业意愿影响因素研究来说,传统社会资本如宗族文化对移民就业选择具有重要影响。特别是进入低端服务业的概率,研究中亦考虑城市间物理、行政距离和迁出地经济社会信息[11]。研究亦发现在其他家庭成员收入高、农村县区、西部地区、失业率低(调查)、自雇就业比率和第二产业就业占总就业比高的地区,老龄人口的劳动参与概率相对较高。而在低龄、大专以上毕业、身体健康、中部及东部地区、调查失业率低、自雇就业率和工业产值占比低的地区,老龄劳动力的就业概率相对较高[12-13]。因此在模型分析就业意愿及差异时,需要考虑这些变量或者影响因素。

国外学者在讨论女性就业意愿的研究中,Stephan Klasen和Pieters Janneke发现印度城市女性劳动力自1980年以来就业增长停滞,其运用Fairlie拓展的非线性Oaxaca-Blinder分解,比较1987年和2011年女性的非常低的就业数据,女性就业受家庭、生育、教育水平、婚姻等等影响,婚姻影响妇女就业率将近18%,相反的,各部门推动妇女就业率的结果非常小[9]。Huber和Huemer分析了婚姻和小孩对参与培训意愿性别差异的影响[15]。

综上所述,女性和男性参与就业的意愿及影响因素存在差异,受经济发展水平、家庭责任、生育水平、婚姻影响,然而,现有的关于男性与女性就业意愿差异相关分析较少见,因此,可以比较分析男女性就业意愿差异,以及婚姻给女性就业意愿影响,拓展当前已有研究,从另一角度探讨男女性是否因家庭、婚姻等等因素不同影响,进而影响了性别就业意愿差异。

三、 本研究所运用之实证模型

国内对性别工资差异分析,主要应用Oaxaca-Blinder线性分解,然而,对性别就业意愿差异首先由是否就业虚拟变量生成各样本的就业意愿(Probit模型)及就业的影响因素,Probit模型为非线性,因此Fairlie拓展Oaxaca-Blinder到非线性分解,以研究美国少数族裔与主流民族经营家族企业的成功率差异及影响因素[16],Mazeikaite G.,O Donoghue C.和Sologon D.M.运用相关方法分析收入、财务约束和教育对贫困群体健康的影响[17]。

(一) Fairlie的Oaxaca-Blinder二值非线性分解

设线性工资方程女性:yw=βw′xw+ε,男性ym=βm′xm+ε

(1)

Fairlie以及Bauer T K和Sinning M将Oaxaca-Blinder分解拓展到二值的非线性分解,其运用Taylor展开,将logit、probit等等非线性模型转化成线性模型,然后进行差异分析[16,20]。当y取值[0,1] 时,模型如果为logit或者probit模型,上述线性模型转化为ys=F(βs′xs),其中,s取值w、m,因而非线性分解最终转化为:

(2)

(二) Probit分析模型

运用Probit模型探讨男女性工作意愿,我们取是否就业值如下:

(3)

四、 数据来源与描述统计

本研究的数据来源于2008-2015年北京大学社会调查中心的CFPS数据,因2011、2013、2015年份数据较少,因此调整至2010、2012和2014年。考虑到退休后可以返聘,选取男女性年龄15-69,删除缺失值的调查个案,最终得到6个调查年份的共46 559个样本。其中,小孩人数、照顾老人人数winsorize单边右侧大数值缩尾1%以处理异常及不合理值。赡养的长辈,只限居住在一起,且只用总数,而不区分与调查者的关系。

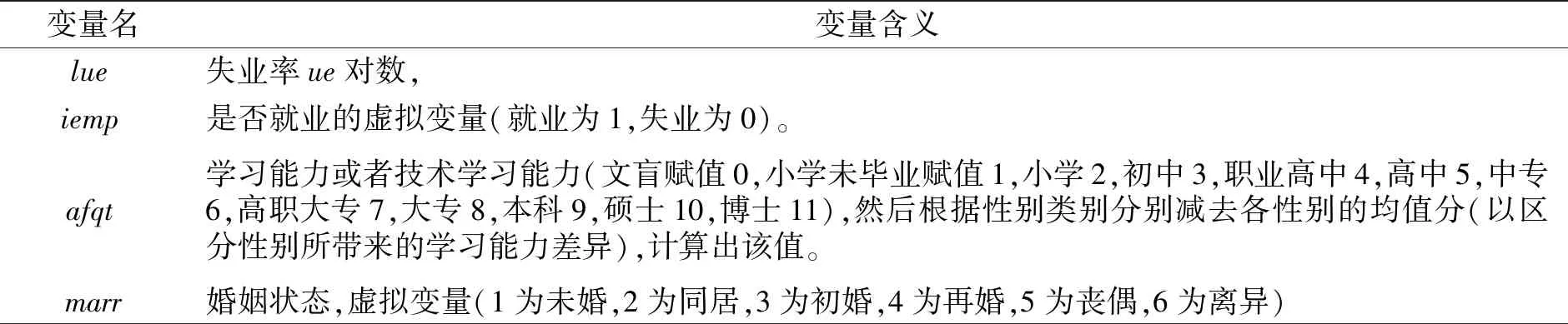

个体层面,纳入了受访者的婚育情况,并控制了性别、教育、年龄等因素。在家庭层面,则纳入抚育小孩、赡养父母等变量。相关变量定义如表1。

表1 变量定义表

(续表1)

imarr是否婚姻(已婚取值1,未婚取值0),同居为未婚。nchild家庭中需要照顾的小孩人数。carn家庭一起居住的老年长辈人数。urban居住地是否为城市(城市为1,非城市为0)birthyr年龄(年龄平方birthyr2,加入年龄平方项,亦为检验生命周期效应)ifemale性别虚拟变量(女性female取值1,男性male取值为0)mktidx市场指数(数据来源于樊钢所计算)idhk户口虚拟变量(农业为0,非农为1)

相较于O’Neill和O’Neill用学习成绩衡量学习能力[21],我国各阶段升学,除义务教育外,均需要经过县级(相当级别)及以上统一考试,因此,可以消除各学校之间的差异,衡量结果更具有说服力,更容易反映出学习能力水平之间差异对工资的影响。另外,早期义务教育学习也需要经过考试,才能进入高一级学校学习,因此,教育水平一方面反映知识积累程度,另一方面,在我国还含有学习能力的含意。

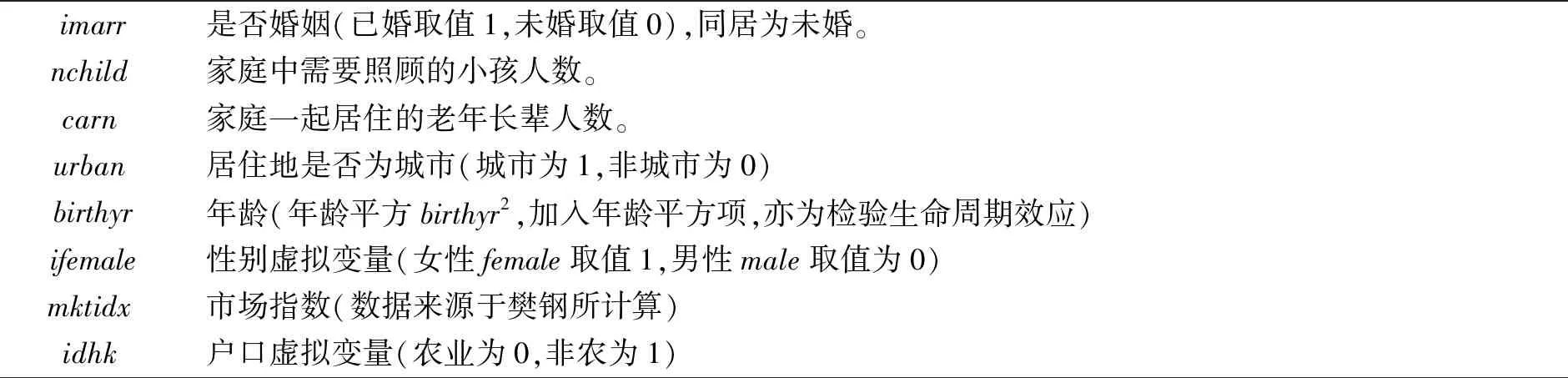

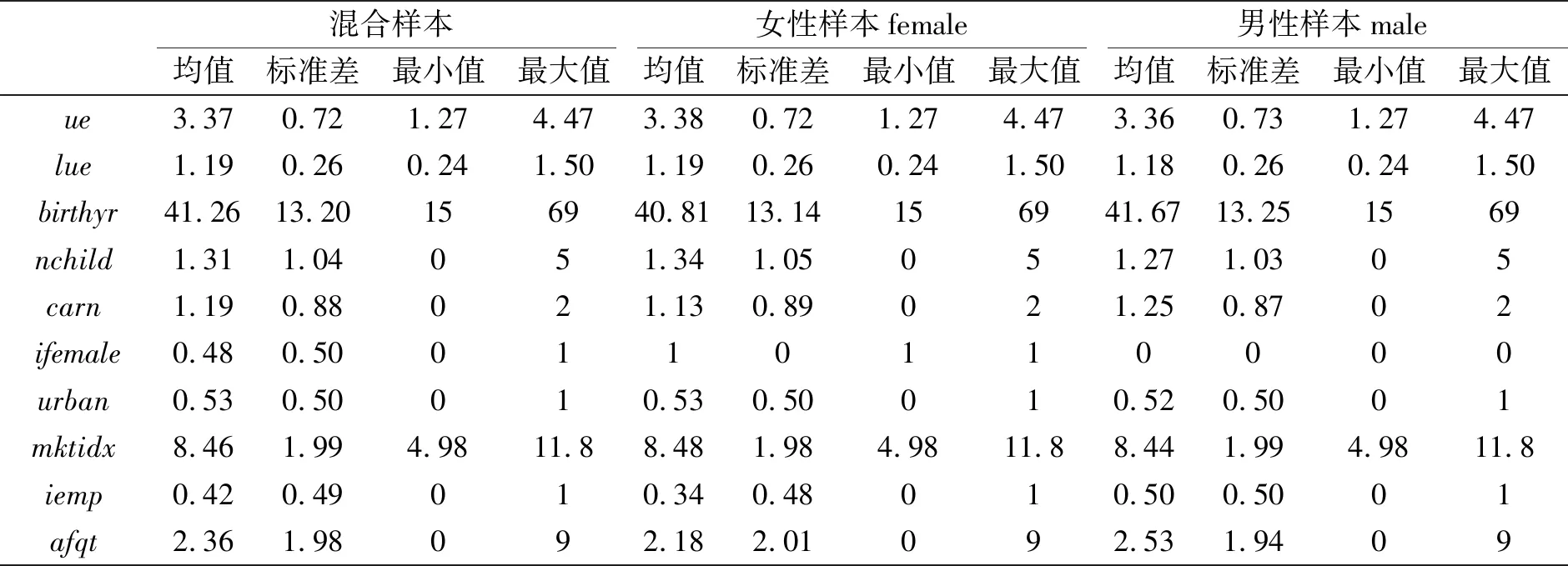

表2 描述性统计

表2中,样本所选取男女平均年龄相当,照顾小孩和赡养小孩均值为1.31和1.19,其中,男性和女性50%以上住在城市,工作地点为市场指数8.44的地方,就业普遍在市场发展程度更高的地方。就样本的就业上来说,获取工资的女性仅为34%,男性则达到50%。在受教育程度上,男性平均比女性高,女性均值为2.18,男性为2.52。

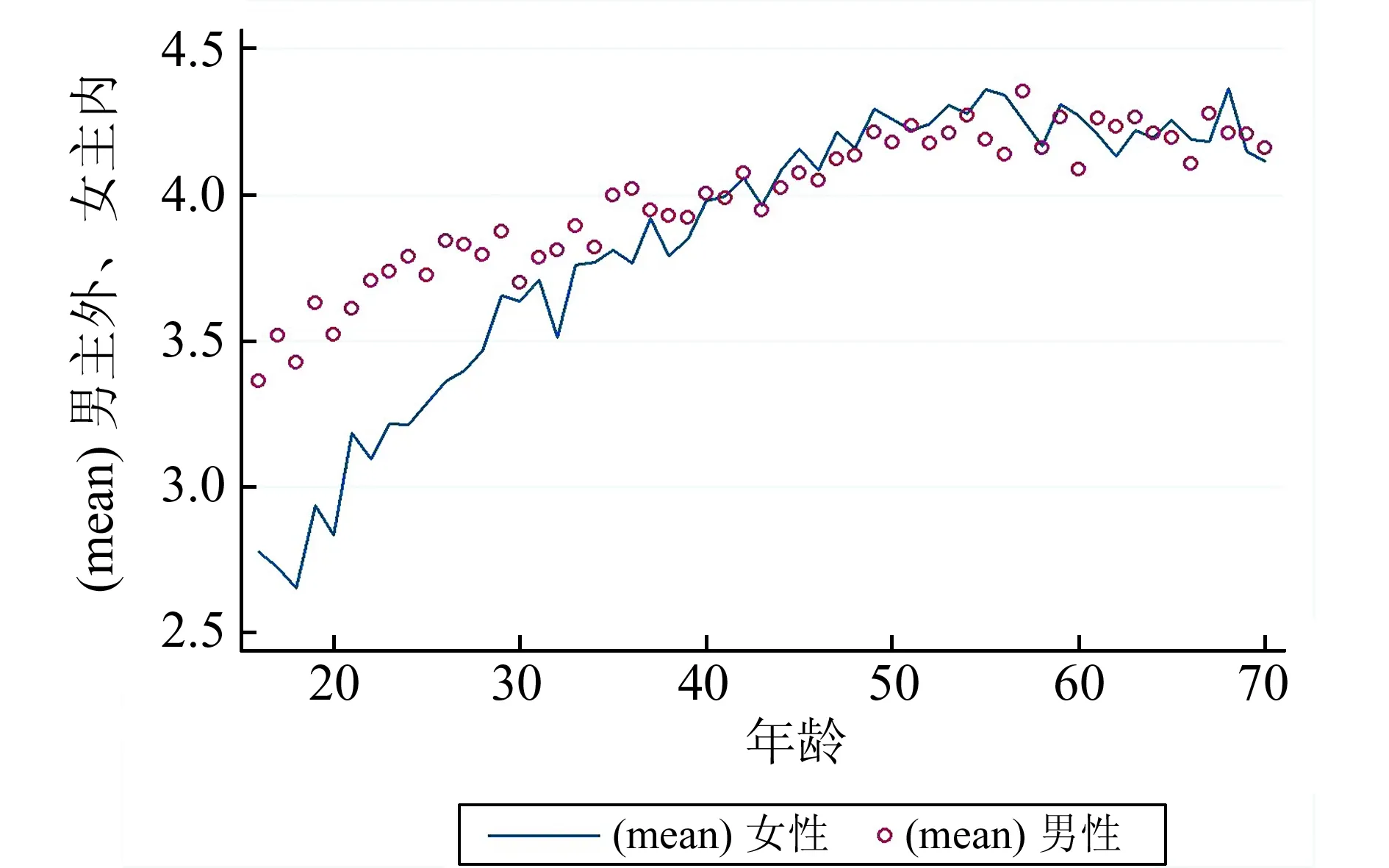

2014年的CFPS调查对男女关于“男主内、女主外”观念进行了调查,图1为各年龄段男、女性对该观念的认同打分均值,由图1可知,男性对“男主内、女主外”在年轻时较低认同,但仍然普遍高于女性,女性在年轻时远不认同该观点,但随着年龄增长,与男性观念趋同。甚至在40~60岁工作压力和家庭压力较大的时候,男性对此观念认同略超过女性。

图1 2014年CFPS调查各年龄段对“男主外、女主内”认同

图2 2014年CFPS调查各教育水平下对“男主外、女主内”认同

由图2可知,在各教育水平下,随着教育水平的增加,对“男主外、女主内”认同度迅速降低,但当教育水平达到一定程度,即接受大学本科水平后,女性开始发生转变,认同该观念,接受更高教育的男性更认同该观点。整个观点接受度呈现U形。

五、 实证结果及分析

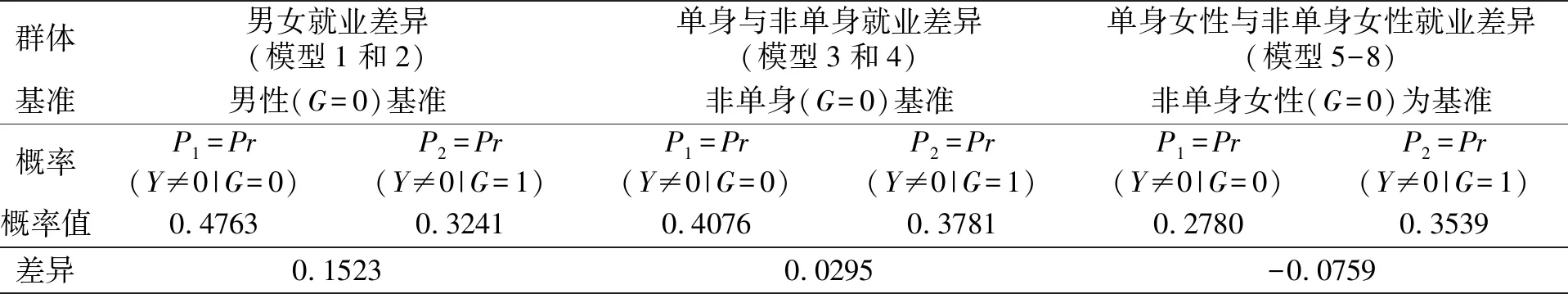

由式因变量y取值,由方程,模型1-2分析男女就业差异及影响,男性为基准;模型3-4分析单身与否就业差异,非单身为基准;模型1和3为婚姻状态变量的男女就业差异及影响分析,模型2和模型4以婚姻变量marr因子替换婚姻虚拟变量,marr因子包含:mc2同居,mc3初婚,mc4再婚,mc5丧偶,mc6离异。模型3和4加入婚姻与子女交叉项nchildma、婚姻与长辈的交叉项carma,模型5-8主要分析女性中单身(未婚、离异、丧偶)和非单身(同居、初婚、再婚)就业差异及影响,非单身为基准。P1=Pr(Y≠0|G=0),P2=Pr(Y≠0|G=1)。G=0为基准群体。

表3 Probit模型非线性分解就业意愿差异

由表3可知,模型1和模型2分解结果,男性比女性就业概率高0.1523,可解释部分为0.0585,仅约38.41%(0.0585/0.1523)可解释,由模型2以婚姻因子marr替代婚姻虚拟变量,结果一致。模型3和模型4反映单身与非单身劳动者就业差异,可以看到单身低于非单身就业差异约为0.0295,差别较小,模型5-8为去掉男性调查数据后的纯女性调查数据,目的是为了分析单身女性与结婚或者同居女性就业差异产生原因,以进一步地探讨婚姻与家庭对女性就业的影响,我们看到单身女性就业率高于非单身女性约7.59%,再综合模型3和4结果,我们发现非单身女性就业率显著地低于非单身男性就业率。

表4 Probit模型非线性分解各变量影响结果

(续表4)

idhk0.00003090.0000196-0.000262-0.000263-0.000898-0.000935-0.000879-0.000902(0.49)(0.31)(-1.53)(-1.47)(-1.67)(-1.79)(-1.66)(-1.70)同居0.000175∗∗∗0(4.28)(.)初婚-0.00157∗∗∗-0.0829∗∗(-5.11)(-2.90)再婚0.0000528∗-0.000750∗∗∗(2.02)(-4.81)丧偶-0.0003810.00359∗(-1.71)(2.22)离异0.000159∗-0.000489(2.50)(-0.36)marr-0.0016∗∗∗-0.0797∗∗(-3.70)(-2.79)nchildma-0.00527∗-0.00524∗0.00108(-2.50)(-2.50)(0.51)carma0.01500.0150-0.0169(1.12)(1.12)(-1.04)imarr-0.0109∗∗∗(-4.39)N(G=1)2399323993377223772227358273582735827358N(G=0)2305523055932693264261426142614261N4704847048470484704831619316193161931619

tstatistics in parentheses,*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,bootstrap仿真1000次,N(G=1)为落入群体1的观察值,N(G=0)为落入群体0(基准)的观察值。

根据表4中模型1结论发现:对男性和女性就业差异的主要影响因子来自于工作经验,约为5.84%百分点,占比38.34%;其次为教育水平(1.75%),占比11.50%;然后为年龄(1.02%)。另外,户口、失业率、家庭因子中的抚育小孩数、赡养老人数均增加了男性与女性就业参与的差异。而年龄与年龄的平方系数一正一负反映出年龄对性别就业差异的影响呈现非线性,即早期性别差异较大,但随着年龄增长,性别差异显著地减少。工作经验和工作经验的平方系数亦相反,结论与之一致。市场指数即市场发达程度的地方降低了性别就业差异约0.0814%。而由模型2,婚姻状态因子降低了性别工资差异。

近年来,北京这座超大城市遭遇人口老龄化的巨大挑战。2015年,北京市人大常委会在全国率先出台《北京市居家养老服务条例》,之后每年都选取一个重点难点问题,连续四年持续开展监督工作。

模型3和模型4反映单身与非单身劳动者就业意愿差异,可以看到单身低于非单身就业意愿差异约为0.0295,差别较小,但是,年龄和工作经验显著地增加了单身与非单身劳动者的就业差异,且占比极大。且随着年龄和工作经验的增长,差异先增长,后缩小,而教育、赡养长辈、抚育孩子和失业率则使得两者差异显著地缩小。由孩子与婚否的交叉项,可以看到结婚有孩子使得就业率差异缩小,而赡养长辈与婚姻的交叉项增加了就业差异,不过不显著。由此可以看出,小孩作为家庭压力促使就业差异缩小,相反的,由于长辈本身退休后有收入或者保障,增加了单身和非单身就业意愿差异。市场指数即发达开放程度降低了就业意愿差异。由模型1-4,初婚均显著地缩小了性别和单身与非单身劳动者的就业意愿差异。

模型5-8为去掉男性调查数据后的纯女性调查数据,非单身包含同居状态女性。目的是为了分析单身女性与结婚或者同居女性就业差异产生原因,以进一步探讨婚姻与家庭对女性就业的影响。我们看到单身女性就业率高于非单身女性约7.59%,结合模型3和4,结论非常明确地显示非单身女性就业率显著地低于非单身男性就业率。由此可知,非单身女性由于婚姻和家庭的影响,使得其就业意愿或者就业参与度显著地降低。即使社会鼓励女性就业,但婚姻和家庭使得部分女性退出了就业市场。而女性处于单身状态,如未婚、离异和丧偶,其就业概率增加。

由表4中的模型5-8结论显示,年龄对女性就业差异影响最大,年龄增长,单身与非单身女性就业差异先缩小,后增加,工作经验的影响则远小于年龄,但对就业差异影响也是先缩小,后增加。区别于模型1-4,教育、抚育小孩、赡养长辈、失业率均对单身女性和非单身女性的就业差异有影响,或者增加了其就业意愿差异。由于传统上婚姻的适配性,教育程度高的女性往往与教育程度高的男性结合,因而,教育程度高的单身女性就业概率高,而教育程度高的女性结婚后,因家庭夫妻教育程度高,因而家庭整体收入水平高,因此受教育程度高的女性收入对家庭的边际效用可能并不大,因而更可能退出就业市场,调查数据亦显示教育程度高的女性就业率降低,如2012年对市场指数高的北京调查数据亦证实此结论[8]。抚育小孩和赡养长辈基于女主内,使得女性就业意愿降低,结论显示失业率主要由非单身女性承担。由表4可知,在市场指数高或者发达、开放的区域,非单身女性因为经济压力小,反而可能退出就业市场。

在模型6中,我们加入婚否的虚拟变量imarr,可以看出,婚姻增加了女性单身与非单身女性之间的就业差异。模型8加入婚姻与孩子、婚姻与长辈的交叉项,亦可发现婚姻有孩子降低了女性的就业概率,增加了单身女性与非单身女性的就业差异,不过统计上不显著。模型6和模型8的结论可以清晰地表明女性在家庭中的作用仍然遵从于传统社会及女性自身优势的约束,即使经济发展和社会进步。

由实证分析的结果,婚姻和家庭责任对就业意愿性别差异存在显著影响,增加了已婚男性而降低已婚女性就业意愿,表明婚姻和家庭的作用呈现两面性:一是有家庭和婚姻的男性就业概率增加;二是有家庭和婚姻的女性就业概率降低。由分析结论,家庭和婚姻对就业概率的影响,特别是抚养小孩和赡养长辈,均影响到女性的就业意愿,且相较于男性而言,影响更大。这说明,在家庭中,女性的传统定位与现实中的家庭责任,仍然是相夫教子,因而当收入增加,在开放程序高的地区,女性即使接受较高的教育水平,当地就业不存在障碍(市场指数意味着经济发展水平较高,因而就业障碍较低),但女性仍然会屈服于家庭需要,退出就业。而相对于经济发展水平低的区域女性和农业户口女性,即使其接受教育水平较低(教育水平高的女性通过大学入学可以将农业户口迁移为城镇户口),其收入对家庭的影响边际效用仍然较高,因而相对于教育水平高的女性,即使有赡养父母和抚养小孩压力,其就业概率仍然较高。

由年龄和年龄平方项结论显示,其对就业意愿差异影响先缩小后增加,其可解释为年龄低时,女性没有建立自己独立家庭或者家庭责任负担较小(没有小孩或者父母无须赡养),因而就业意愿较高,但当年龄增长时,抚养小孩和赡养父母的压力开始呈现,此时父母年龄亦变大,女性不得不相对于男性付出更多精力在家庭上,因而,结合图1和图2,表明婚姻和家庭责任以及传统观念的“男主外、女主内”的影响,女性就业概率降低。

综上,女性的就业意愿趋势因家庭和婚姻影响,随年龄增加,呈现出先上升、后下降的趋势。而当经济发展到一定阶段,收入增加使得女性有机会及屈服于社会和家庭压力,越来越多的高收入家庭女性退出就业市场。

六、 结论及意义

(一) 研究结论

第一,男性就业概率高于女性,单身就业概率低于非单身就业概率;非单身女性相对于非单身男性,意味着婚姻使得女性就业意愿降低。男性与女性的就业概率差异主要来自于年龄、工作经验,抚养小孩和赡养长辈。该结论表明,婚姻和家庭使得非单身男性和非单身女性的就业意愿更易受经济发展和传统观念影响,女性屈服于家庭包括孩子抚养、长辈赡养以及婚姻影响,就业意愿降低。

第二,教育增加了性别就业概率差异,但却降低了单身与非单身的就业概率差异,并增加了女性中单身和非单身女性就业概率差异。即使教育程度高,就业容易,但受教育程度高的女性因家庭需要,仍可能退出就业市场。

第三,因经济条件允许才使得非单身女性能够降低就业意愿、将精力放到照顾家庭上。一方面市场发达提供了更多就业机会,缩小了性别就业概率差异,同时带来家庭收入增加,因而非单身女性收入对家庭总收入边际效用降低,增加了单身和非单身女性的就业概率差异。

(二) 对当下中国的意义

基于上述结论,结合教育对婚姻的影响,以及相关研究中已经证实的教育水平对收入具有正向左右,进一步地说明已婚女性降低就业概率是基于家庭经济条件允许,该研究对当下中国的意义在于如下两个方面:

一是性别收入差异并不一定来自于歧视,其可能来自于经济发展和传统家庭观念影响,导致女性花费更多精力照顾家庭,从而导致就业意愿降低。因而,性别收入差异需要考虑女性在家庭上的经济贡献。

二是促进女性就业政策包括提高女性所接受的教育水平,对于低收入或者不发达地区更有效,因为经济条件使得其不得不出来就业,而对于经济发达或者市场指数较高的地区,相关政策效果并不一定明显。因此,应该在市场发达和不发达区域采取不同的促进女性就业的政策,特别是在低收入或者不发达地区,应该为女性提供更多的教育,以促进其就业和经济条件的改善。